基于“5E”教学模式的高中物理教学设计探究

——以人教版“液体的表面张力”教学为例

2022-02-24符译丹陈立万

符译丹 陈立万

(1.重庆三峡学院教师教育学院,重庆 404100;2.重庆三峡学院继续教育学院,重庆 404100)

目前,传统的高中物理教学侧重理论分析,注重考试分数;对学生的实际操作能力不重视,忽视学生思维方法的培养.学生照搬教师的分析方法,简单建立了解题思维,而物理科学思维并没有建立,学生的核心素养也没有得到真正的培养.[1]

在新课标背景下,为突破传统的物理教学方法,本文以“液体的表面张力”为例,探索采用“5E”教学模式,通过吸引、探究、解释、迁移、评价等5个教学环节进行高中物理教学设计和教学实践.[2]在教学设计和实践过程中,以核心素养的科学思维培养作为教学主线,融入课程思政、课堂探究体验,采用结果评价、过程评价、增值评价相结合的综合评价,[3]以期实现物理学科核心素养的有效培养,并为教师进行教学改革提供一个切实可行的方法.

1 教学内容分析

人教社2019版教材相关的“液体的表面张力”内容是在探讨气体和固体性质的基础上,对液体性质的进行探讨,与上一节的内容构成了3种状态完整的知识体系.同时,为后续毛细现象及液晶的学习打下基础.[4]

根据教材内容与《普通高中物理课程标准(2017年版)》课标要求,依据物理学科核心素养的水平划分,物理核心素养培养目标应达到以下4个方面要求.[5]

(1)物理观念.通过实验,观察液体的表面张力现象;知道液体的表面张力概念.

(2)科学思维.能对物理现象进行科学推理,提出猜想;通过对物理实验的科学推理,获得液体表面张力特性的有关结论;能将液体表面层分子之间的关系进行模型建构;能从不同角度思考物理问题,质疑创新,解释液体表面张力形成原因.

(3)科学探究.通过液体表面张力实验和探究,了解科学探究的方法;通过对表面张力的微观解释,了解运用分子动理论解释宏观现象的方法.

(4)科学态度与责任.有学习物理的兴趣,具有实事求是的态度,能与他人合作;认识到物理研究与应用会涉及道德与规范问题,了解科学·技术·社会·环境的关系.

“液体的表面张力”教学重点为液体表面张力的概念,教学难点为液体表面张力的产生原因以及微观解释.在教学中运用现场投屏技术、视频播放、多媒体动画展示等现代化教学手段,吸引学生的学习兴趣及注意力,将抽象理论“可视化”,最终解决学习的重难点问题.

2 “5E”教学模式的设计

“5E”教学模式是美国生物课程研究开发所(BSCS)针对科学教育而开发的教学模式,是一种基于建构主义教学理论和概念转变理论的模式.包含“吸引(Engagement)”、“探究(Exploration)”、“解释(Explanation)”、“迁移(Elaboration)”、“评价(Evaluation)”5个教学环节.[6-7]

在吸引环节,创设问题情境以吸引学生的注意力,激发学生主动探究欲望.在探究环节设置实验探究任务,学生经历问题探究过程,从而解决学生脑海当中存在的认知冲突,得到正确的问题答案,并建立起科学概念.在解释环节,将探究环节中所获得的结论进行微观分析,有助于教学内容的内化,形成新的科学认知.迁移环节是对知识的拓展和应用,以提升学生的知识运用能力.通过评价环节,了解学生对于概念的掌握情况,从而及时的调整教学方式和进度以改善教学的效果.[8]

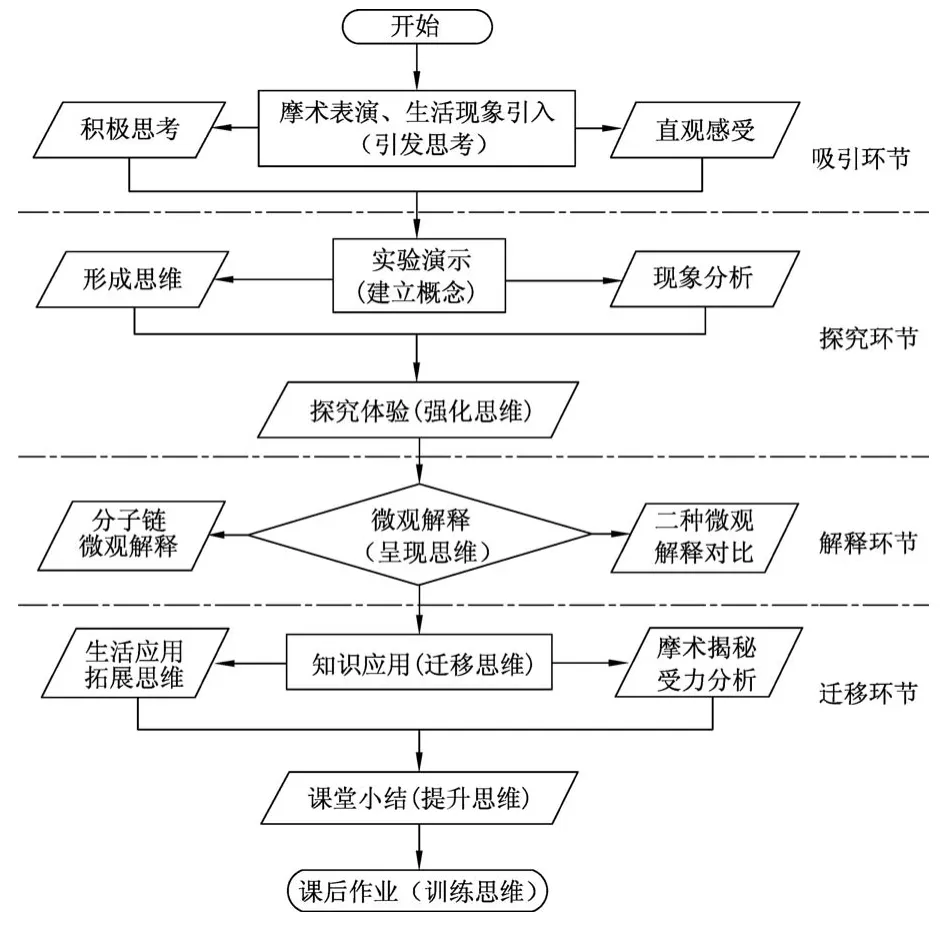

在“液体的表面张力”教学中采用“5E”教学模式进行教学实践,能够调动学生学习的积极性,发挥学生的主动性,帮助学生建立物理科学概念,有效培养学生的物理学科核心素养.教学流程图如图1所示.

图1 “5E”教学流程图

(1)吸引环节(新课导入).

采用硬币“漂浮”水面,激发学生的兴趣和好奇心,调动学生学习的内驱力.展示植物叶面水珠及小时候玩耍的吹泡泡游戏,引起学生的同频共振,从生活走进物理.

(2)探究环节(实验探究).

教师进行实验演示,学生分组实施探究活动.通过探究活动,锻炼学生的动手能力,语言表达能力,培养热爱劳动的习惯,培养学生的合作精神和分析解决问题的能力.

(3)解释环节(微观解释).

液体的表面张力形成原因的解释环节是本节课的教学难点.通过从液面分子拉进液体中形成表面张力观点,以及液体表面分子间引力形成表面张力观点来解释肥皂膜收缩的原因,采用多媒体模拟微观的液体表面分子间作用,实现了抽象思维“可视化”,加深了学生对液体表面张力概念的理解.同时,教师提出分子链形成“液膜”观点,鼓励学生在科学探究过程中,要有质疑创新精神.

(4)迁移环节(知识应用).

对硬币“漂浮”现象进行受力分析,巩固表面张力的概念,避免概念的混淆.选取风油精瓶设计和液体表面张力测试仪案例的应用讲解,巩固所学知识,促进学生对科学、技术、社会、环境之间关系的了解.

(5)评价环节(综合评价).

评价环节贯穿整个教学过程中,包含学生在吸引环节、探究环节、解释环节、迁移环节学习表现的评价,以及课后作业完成情况的评价.

3 “5E”教学法的教学设计实践

3.1 吸引环节

3.1.1 魔术表演

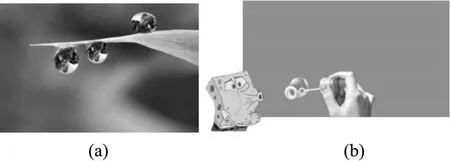

教师在课堂上进行硬币“漂浮”水面的魔术表演(采用投屏技术,将表演过程投放到屏幕上).第1次,随意把硬币慢慢往水中放,发现硬币马上沉入水中,如图2(a)所示;第2次,用手指托起硬币,使硬币水平接触水面上,当发现硬币有“漂浮”在水面上的趋势时,再将手慢慢从水中拿出,如图2(b)所示.

图2 魔术表演效果

教师提问:硬币为什么能够“漂浮”在水面上?

学生猜测:硬币受到的浮力等于硬币的重力.

教师引导:硬币受到液体的浮力跟排开液体的容积有关,第1次,硬币沉入水中,说明硬币受到的浮力小于硬币的重力.第2次,硬币“漂浮”在水面上,并没有排开液体,没有受到浮力,反而没有沉入水中.大家仔细观察硬币“漂浮”时,液体的表面现象.

学生分析:液面上好像有一个具有弹性的“液膜”,把硬币托起.

3.1.2 生活现象重现

教师通过多媒体动画向学生展示植物叶面水珠形状,以及肥皂水吹出球状的泡泡.如图3所示.

图3 生活现象演示

教师引导:同学们发现液体表面有什么特点?

学生分析:液体表面好像有一层“膜”产生,将液体包围成球形.

3.2 探究环节

3.2.1 教师演示肥皂膜收缩实验

(1)利用中间绑有棉线和棉线圈的圆形金属圈进行水膜实验(采用投屏技术,将实验过程投放到屏幕上),如图4所示.

图4 水膜收缩实验

教师提问:刺破肥皂膜的一边后,另一边变化如何?将变化的现象填在表1中.

表1 水膜实验现象

学生观察:刺破棉线一侧薄膜,另一侧薄膜收缩,棉线绷紧,呈圆弧形状;刺破棉线圈中间薄膜,棉线圈呈圆形.

教师引导:液体表面具有收缩趋势,形成最小面积的“液膜”.下面请各位同学进行探究体验,利用实验和数学推导来证明老师的说法是否正确?

3.2.2 学生探究体验

(1)肥皂膜收缩实验.

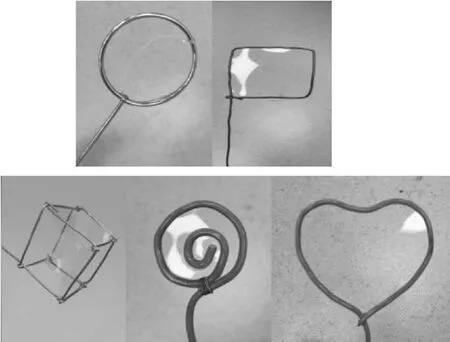

提供金属丝、钳子、棉线、肥皂水等材料,教师现场指导学生制作各种金属框进行肥皂膜收缩实验.

教师点评:同学们做的金属框非常有创意,也非常精美;肥皂膜收缩实验也很成功.学生探究成果如图5所示(现场拍摄照片).

图5 学生探究成果展示

(2)同周长圆面积最大推导.

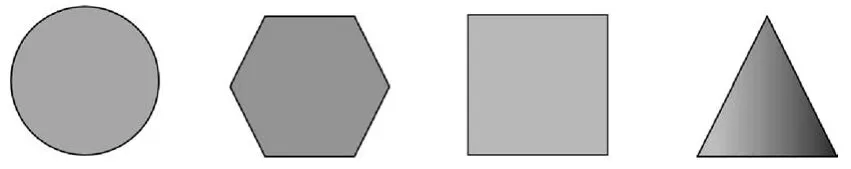

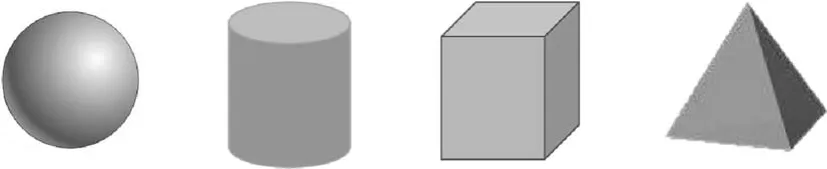

教师引导:对比周长为2πR的圆、正六边形、正方形、等边三角形(如图6所示),推导出面积最大的平面图形.

图6 同周长不同形状平面图形

学生推导:圆的面积为3.14R2,正六边形的面积为2.81R2,正方形的面积为2.46R2,等边三角形的面积为1.91R2;形状越趋近于圆,面积越大.

教师提问:为什么平面液膜收缩实验的棉线呈现弧形,绷紧状态?

学生分析:液体表面具有收缩趋势,刺破的液面面积最大,剩下的液面形成最小面积的“液膜”.

(3)同体积球面积最小推导.

图7 同体积不同形状立体图形

学生推导:球的面积为12.56R2,正圆柱体的面积为14.38R2,正方体的面积为15.59R2,正三棱锥的面积为18.75R2;形状越趋近于球,面积越小.

教师提问:为什么露珠和肥皂泡泡是球形?

学生分析:液体表面具有收缩趋势,包围在露珠和肥皂泡泡的“液膜”,形成最小面积的球状.

教师总结:表面张力作用于液面上,使液面具有收缩趋势的力.在物理中我们就把这种力叫做液体的表面张力.

3.3 解释环节

采用PPT展示液体内部及表面分子分布情况,从液面分子拉进内部观念、液面分子吸引力观点、分子链形成“液膜”观点进行类比分析讲解,多角度来思考理解表面张力.

3.3.1 液体表面分子拉进内部观点

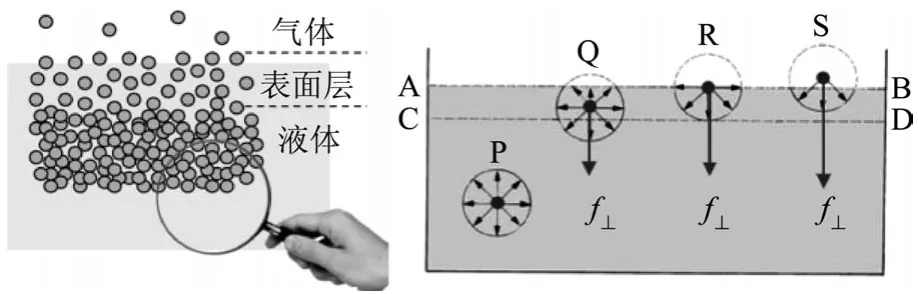

教师引导:表面层分子受一个指向液体内部的合力f⊥,在f⊥作用下,液体表面的分子有被拉进液体内部的趋势(如图8所示).

图8 液体表面的分子排布及受力情况

学生猜想:在宏观上表现为液体表面有收缩的趋势.

3.3.2 液体表面分子吸引力观点

教师引导:同学们观察分子间作用力与距离的关系示意图,当分子间距r>r0,作用力为吸引力.当分子间距r<r0,作用力为排斥力(如图9所示).

图9 液体表面的分子间作用情况

学生分析:表面层分子间距比较稀疏,分子间距r>r0,分子间的作用表现为相互吸引.分子引力的有效作用距离大于斥力.

教师总结:液体的表面张力作用于液面,方向与液面相切,使液面有收缩的趋势.

3.3.3 分子链形成“液膜”观点

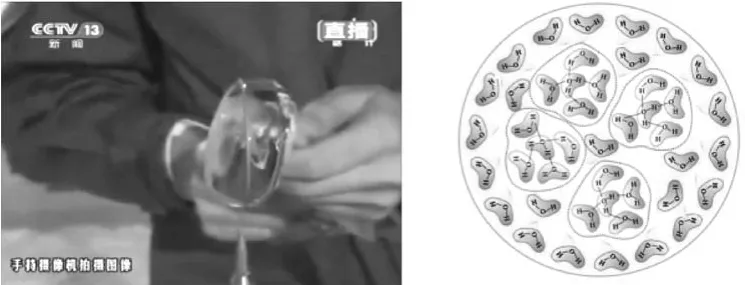

播放航天员王亚平开设的太空第一课视频,展示太空中大水球实验.

教师引导:设想水球表面的分子链排布均匀有序,导致液面表面形成“液膜”,具有张力,表现为弹性“膜”(如图10所示).在失重状态下,水能够形成一个大水球.

图10 分子链形成“液膜”情况

鼓励学生:同学们觉得老师的观点是否可行?同学们要有勇于质疑、大胆创新的科学探究精神,你们就有可能成为未来的物理学家.

3.4 迁移环节

3.4.1 硬币“漂浮”受力分析

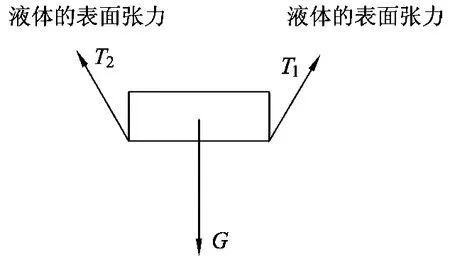

教师引导:对“漂浮”在水面上的硬币进行受力分析,画出受力分析图.

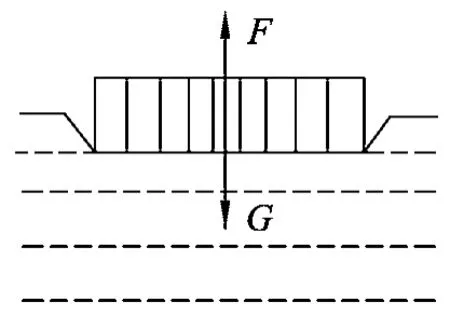

学生分析:硬币受到液体表面张力T1、T2的作用,液体表面张力的合力与硬币受到的重力G相等,硬币静止在水面上(如图11所示).

图11 硬币受力分析(第1次)

教师分析:液体的表面张力作用于液体的表面,不作用于硬币,因此,硬币没有受到液体表面张力的作用,受力分析错误.请同学们思考后,再进行受力分析.

学生猜想:难道有新的力出现,托住了硬币?

教师引导:同学们猜想很有道理,液面的表面张力形成的“液膜”具有“弹性”,硬币静止在水面上,“液膜”发生弹性形变,出现向上的弹力.请同学们再次进行受力分析,第2次画出受力分析图.

学生分析:硬币受到“液膜”向上的弹力F,硬币受到的重力G与F相等,硬币静止在水面上(如图12所示).[9]

图12 硬币受力分析(第2次)

3.4.2 生活应用

(1)风油精瓶口设计.

教师引导:同学们在使用风油精的时候,发现很难倒出来,每次都需要用点力甩一甩才行(如图13所示).同学们能解释一下原因吗?

图13 风油精瓶

学生分析:风油精的瓶口比较小,在瓶口处形成的液体表面张力,使瓶内的液体很难靠重力自然流出.使用的时候甩一下,破坏表面张力,风油精就可以流出.

教师总结:同学们分析正确.风油精瓶口很小,形成的液体表面张力可以防止风油精挥发,这个设计在很多相似的情境都有应用.

(2)表面张力测试仪.

教师引导:不同液体的表面张力大小不同.利用表面张力测试仪(如图14所示)测量河流污染前后河水的表面张力大小,经过对比,即可知道该河流的污染情况.

图14 表面张力测试仪

同时,播放水资源环境保护及习近平总书记讲话视频,引出环境保护重要性,培养学生环境保护意识,将思政元素融入课堂.

教师对课程进行小结,并布置课后作业.课后作业包含观察水黾停在水面上的现象、纸片逃跑实验、肥皂小船制作3个任务,并分析产生现象的原因.

3.5 评价环节

在评价过程中,选举学生代表及家长代表与任课教师共同组成评价小组.依据评价方案,利用钉钉等信息化平台,线上线下方式开展评价.评价方案如表2所列,根据学生课堂表现、思政表现、课堂任务完成情况、课后作业完成情况,采用结果评价、过程评价、增值评价、综合评价相结合的“4个评价”,对学生学习效果进行评价及检验.[10]

表2 教学评价方案

4 总结

“液体的表面张力”这一节内容很好地反映了“理论和实际”、“宏观和微观”的结合,能够帮助学生建立抽象思维、体验科学探究过程、运用知识解释生活现象并处理相关问题,是培养学生科学思维的重要教学内容.[11]

在“液体的表面张力”教学中采用“5E”教学模式进行教学设计及教学实践.遵循学习梯度和认知规律,按照启发思维、强化思维、呈现微观思维、训练思维的层层递进逻辑;对应教学内容设置“吸引”、“探究”、“解释”、“迁移”、“评价”5个教学环节,培养学生从物理学的角度认识自然,从生活走进物理,建立起物理科学思维,实现了物理学科核心素养的有效培养.