基于“胃不和则卧不安”的失眠组方用药规律探析*

2022-02-22呼兴华赵奕淇刘厚利赵凌宵李玲

呼兴华 赵奕淇 刘厚利 赵凌宵 李玲

(1.陕西省中医药研究院,陕西 西安 710003;2.陕西中医药大学,陕西 咸阳 710042)

失眠是一种常见的症状,也是中医治疗显效的疾病之一[1]。据报道,在成人中符合失眠症的诊断标准者在10%~15%,且呈慢性化病程,近半数严重失眠者症状可持续10年以上[2]。因此,失眠作为影响健康的重要原因之一,一直是国内外专家关注和研究的热点。中医关于失眠的发病认识总体以《内经》营卫失调、阴阳失交为基础,历代医家总结有胃气不降[3]、七情内伤[4]、胆经痰火[5]、肝虚邪扰[6]、阴虚火旺[7]等失眠发病学说。《中医内科学》将失眠划分肝火扰心型、痰热扰心型、心脾两虚型、心肾不交型、心胆气虚型等5种证型[8]。关于治方,尤其以《灵枢·邪客》所载半夏秫米汤化痰和胃为著,应用最广。在“腹脑(第二脑)”学说提出以前,大量的临床研究证实中药和胃通腑作用更有利于改善失眠,这与现代医学脑肠肽通过神经-内分泌-免疫网络参与睡眠-觉醒的调节不谋而合[9]。根据“以方测证”的思考,本研究运用中医传承辅助平台软件(V2.5),对CNKI收载的基于“胃不和则卧不安”治疗失眠医案相关处方用药特点与规律进行统计分析,探寻“胃不和则卧不安”与失眠相关的致病因子,为失眠治疗的研究提供依据。

1 研究对象

本研究以CNKI作为检索对象,以“胃不和则卧不安”“失眠”“不寐”为检索词,检索CNKI建库至2019年中国医药卫生类期刊收录失眠医案文献,包括医案报道、经验总结、随机对照研究等。

2 研究方法

2.1选择标准 纳入标准:依据“胃不和则卧不安”理论阐述病机[10],采用内服中药复方,药物组成及剂量明确,最终临床疗效明确。排除标准[11]:首诊所见由他病继发“胃不和则卧不安”失眠,即失眠并非主症者;采用中西医结合用药;联合中医外治法(贴敷、针灸、耳穴等)治疗;文献方药缺失或剂量不明确;自拟成药或制剂组成不详;重复医案,仅取首见医案。

2.2数据规范 针对医案中涉及药物存在别名、异名、错误、合称和省略之现象,依《中华本草》[12]所载,将药物的别名、异名统一为正式药名。如“姜半夏”“制半夏”规范为“半夏”;“炙甘草”“生甘草”规范为“甘草”;“炒山药”“淮山”规范为“山药”等。另将医案中2味或3味合称药物,拆分开来。如“苍白术”,规范为“苍术”“白术”;“煅龙牡”,规范为“龙骨”“牡蛎”等。

2.3分析软件及数据录入 将检索所得219篇文献纳入排除,共筛选出符合标准文献114篇。经由中国中医科学院中药研究培训后,将中医传承辅助平台(V2.5)软件作为分析软件。专人将所有数据(中医证候、症状、治则治法、处方、药物剂量等)录入平台,另由双人定时随机抽检,以确保录入数据正确。初步统计,共采集处方118首,涉及用药159味,每个医案首诊处方平均用药10.4味,首诊处方平均4.6剂。

2.4数据分析 进入平台(V2.5)的“数据分析”模块,在方剂名称中输入“失眠”,对已录入的118首方剂依次进行药物频次、方剂组方规律分析、核心组合分析、新处方分析等。

3 研究结果

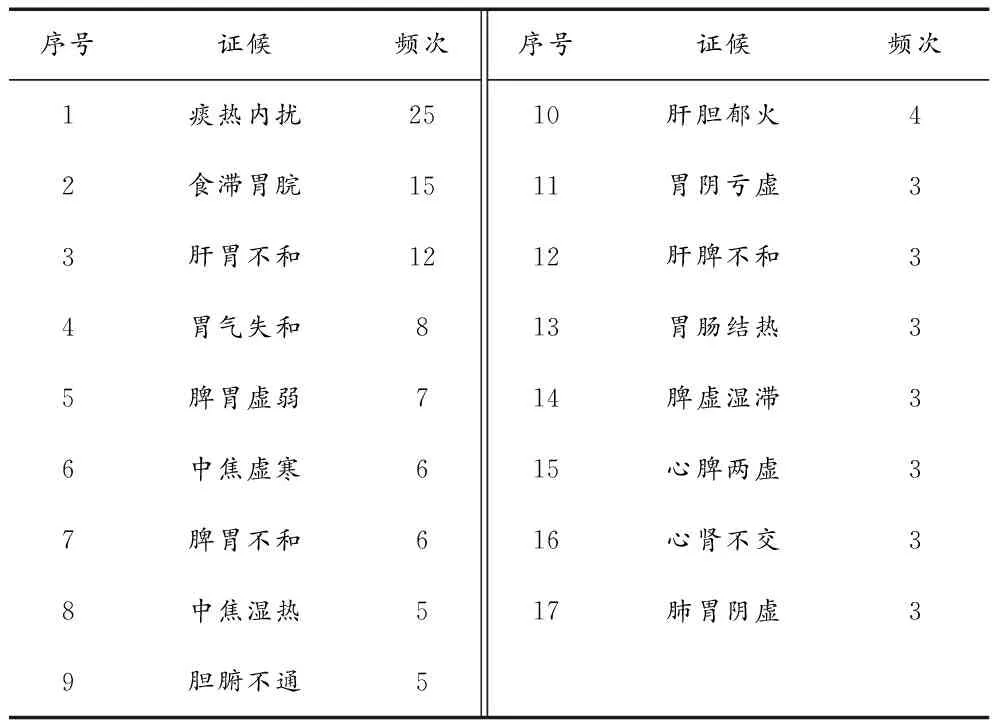

3.1证候频次分析 对筛选出的114则医案所涉及的32种证型进行“频次统计”,出现频次在3次以上的证候有17种,其中频次前5位,分别是痰热内扰、食滞胃脘、肝胃不和、胃失和降、脾胃虚弱,见表1。

表1 出现频次≥3次的证候

3.2症状频次分析 对筛选出的114则医案所描述的52种症状进行“频次统计”,出现频次在10次以上的症状有15种,其频次前6位,分别是心烦、头晕、多梦、倦怠乏力、腹胀、口苦,见表2。

表2 出现频次≥5次的证候

3.3治则治法分析 对筛选出的114则医案所应用的21种治则治法进行“频次统计”,出现频次在5次以上的治则治法有10种,使用频次前5位分别是和胃安神、化痰安神、清热安神、益气健脾、消食化痰,见表3。

表3 使用频次≥5次的治则治法

3.4药物频次分析 对筛选出的118首方剂所涉及的159味中药进行“频次统计”,使用频次在10次以上的中药有36种,使用频次前5位中药分别是半夏、甘草、茯苓、陈皮、枳实,见表4。

表4 使用频次≥10次的药物

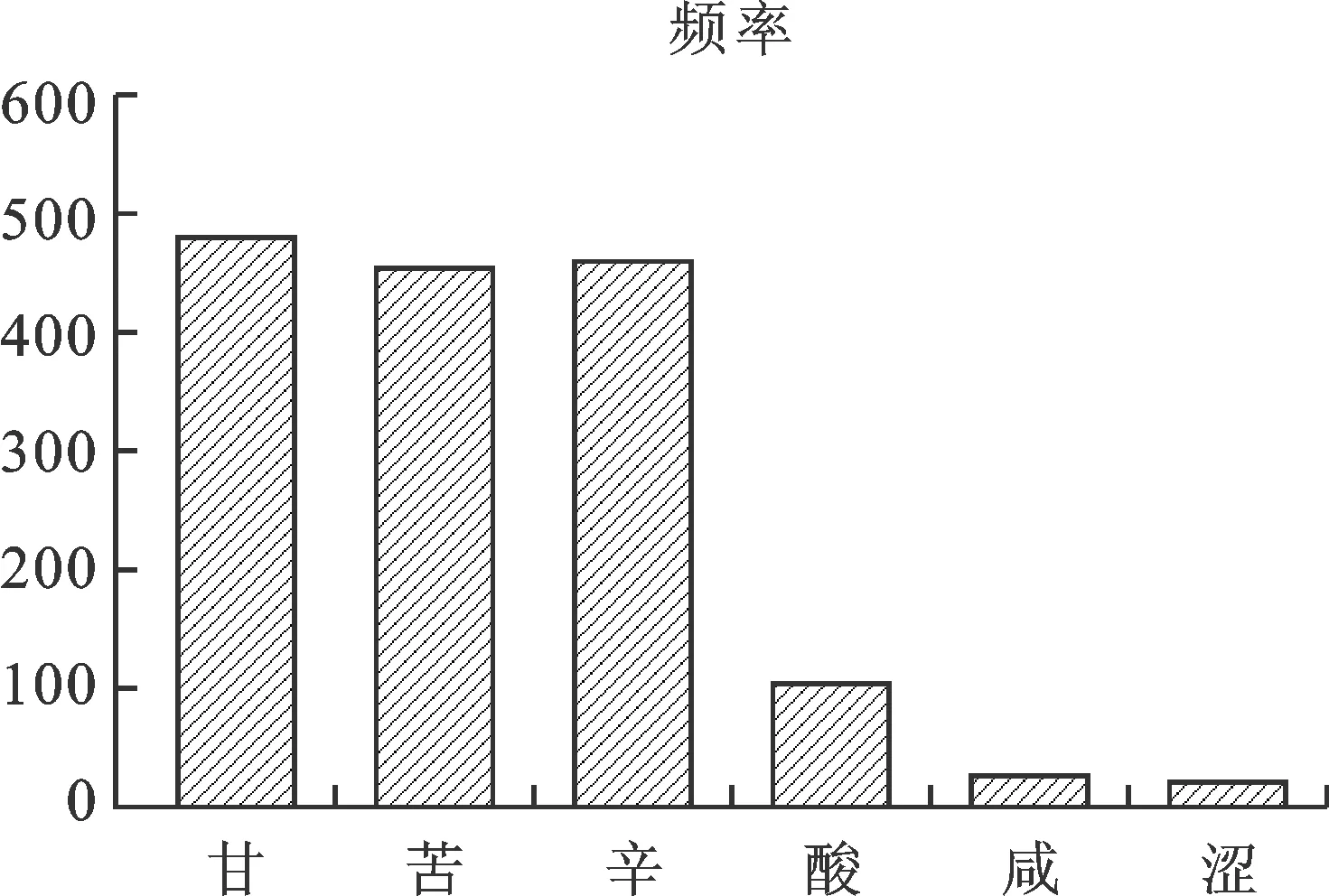

3.5药物气味归经分析 对筛选出的118首方剂所涉及的159味中药气味归经进行“频次统计”,以温性、寒性药物使用频次最多(见图1),以甘味、苦味、辛味药物居多(见图2),药物使用归脾、胃、肺经药物为主,辅以归心、肝、肾以及大肠、胆经药物,见图3。

图1 药物四气

图2 药物五味

图3 药物归经

3.6组方规律分析 基于关联规则,将“支持度”设为33,“置信度”设为0.95,点击“用药模式”,得到常用药物组合18组,包含中药7味,依据药物组合出现的频次从高到低排列,使用频率前3的组合分别是半夏—陈皮,半夏—甘草,半夏—茯苓,见表5。网络展示如图4。

表5 治疗失眠常用药物组合

图4 常用药物组合网络展示

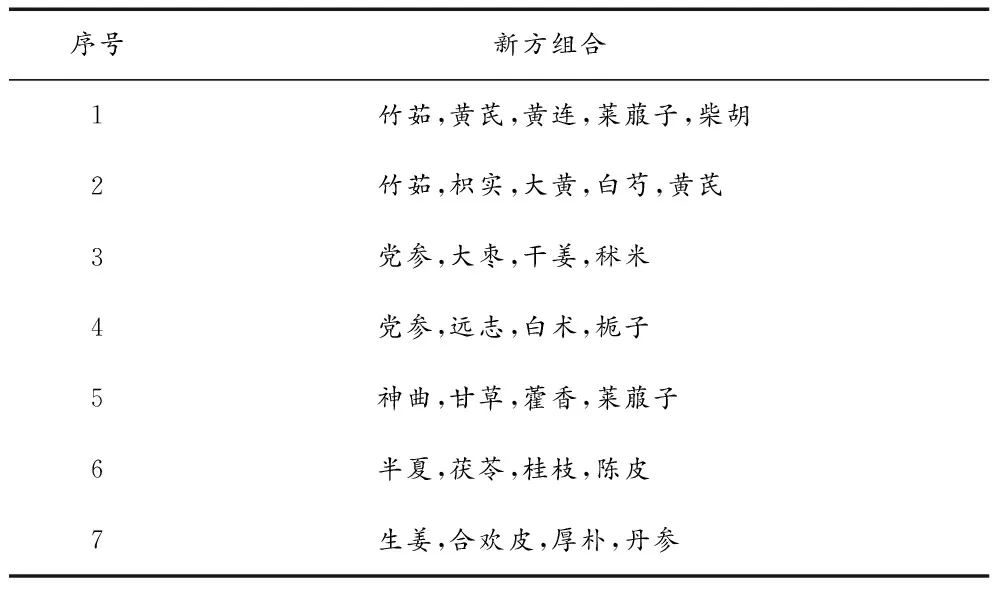

3.7新方分析 点击“新方分析”,基于无监督的熵层次聚类算法,设置相关度为12,惩罚度为2,提取出7首组合新方,见表6。

表6 基于熵层次聚类的治疗失眠病变新处方

4 讨论

失眠是以不能获得正常睡眠且影响日间工作及日常生活为临床特征的一类疾病[13-14]。随着中医药干预失眠的机制研究日益深入,中医药治疗失眠的理论模型成为现有治疗方法辨证思路的源泉。

中医关于失眠病因病机的解释最早记载见于《灵枢·邪客》“卫气独卫其外,行于阳,不得入于阴。行于阳则阳气盛,阳气盛则阳跷陷,不得入于阴,阴虚,故目不瞑。”《素问·逆调论》曰:“阳明者,胃脉也,胃者六腑之海,其气亦下行,阳明逆不得从其道,故不得卧也。《下经》曰:胃不和则卧不安。此之谓也。”正式提出胃气不和则经络气血运行不畅,受纳、腐熟水谷失司、气血生化乏源,脏腑无以充养,形枯神衰,故病“卧不安”[15]。同时《黄帝内经》也提出了“卧不安”的治疗原则与方药,即《灵枢·邪客》提出“补其不足,泻其有余,调其虚实,以通其道而去其邪……饮以半夏汤一剂,阴阳已通,其卧立至”。半夏汤,即半夏秫米汤,为后世医家所推崇。在历史的演变中,不同时代医家都对“胃不和则卧不安”理论有着不同的阐释和见解,至明清时期真正上升至病因学角度[16],将“胃不和”正式列为“卧不安”的病因之一[17],明确凡因脾胃不和,痰湿、食滞内扰,出现胃气不和,以致寐寝不安者均属之[18]。与此同时,和胃安神成为中医治疗失眠的一个重要的治则。

本研究基于“以方测证”的思考,借助中医传承辅助平台软件(V2.5)分析CNKI(建库至2019年)所收载中医药治疗失眠组方规律。从表1证型分析可见,痰热内扰、食滞胃脘、肝胃不和、胃失和降、脾胃虚弱等5种证型基本体现了“胃不和”型失眠的基本病因病机。至于表2所统计症状,心烦、头晕、多梦、倦怠乏力、腹胀、口苦等皆“卧不安”之象,基本与表1所统计证型一致,凡痰热内扰、食滞胃脘、肝胃不和者多见胃腑失濡、中虚不纳所致,肯定了脾胃症状与失眠的关系[19]。从表4药物频次分析所见,前5位中药分别是半夏、甘草、茯苓、陈皮、枳实,以及药物性味归经的分析,不难发现,现代医家治疗“胃不和”型失眠用药关注于痰火内停、脾虚胃气不降,扰动心神亦致不眠。即如《张氏医通·不得卧》记载:“脉数滑有力不眠者,中有宿食痰火,此为胃不和则卧不安也。”也正因此,治疗主要选用化痰、健脾、通腑等功效药物。从表5药物使用频次和常用组合来看,使用频率前3的组合分别是半夏—陈皮,半夏—甘草,半夏—茯苓。其中半夏一味,“味辛气平,体滑性燥,故其为用,辛取其开结,平取其止逆,滑取其入阴,燥取其助阳。而生于阳长之会,成于阴生之交,故其为功,能使人身正气自阳入阴”(《本经疏证》),显然半夏一是作为引阳入阴、阴阳交会的药引,二是逐痰饮而和胃之功效[20]。在常用药物组合网络展示所见,与“黄连温胆汤”更为接近。

综上所述,目前中医药治疗失眠受到“胃不和则卧不安”理论的极大的启发。临床但凡辨证失眠与脾胃之“痰热”相关,或根据兼杂证候,进一步辨证属于痰热内扰、食滞胃脘、肝胃不和、胃气失和、脾胃虚弱、中焦虚寒、脾胃不和、中焦湿热、胆腑不通等,“有则求之,无则求之”,治疗均应以化痰、和胃安神为主,临床可选用黄连温胆汤为基础方,适当配合清热、健脾、行气、消食、疏肝的药物作为辅助。至于本次研究同时得到7首新方,有待于进一步观察。