支架联合抽吸取栓术治疗老年颅内大血管急性闭塞的疗效观察*

2022-02-18马修尧刘彬任超胡萍范鹏坤向欣

马修尧,刘彬,任超,胡萍,范鹏坤,向欣

(1.宿州市第一人民医院 脑血管病诊疗中心,安徽 宿州234000;2.贵州医科大学附属医院 神经外科,贵州 贵阳550002)

脑卒中是一种常见疾病,是目前人类死亡的第二大病因。颅内大血管急性闭塞是中重度脑梗死最常见的病因,严重威胁患者生命安全并影响患者日常生活。再通阻塞的脑血管对于脑血管灌注恢复具有重要意义[1-3]。颅内大血管急性闭塞6 h内采用静脉溶栓与血管内联合治疗成为标准方法,而针对不适合静脉溶栓或静脉溶栓治疗无效的患者采用血管内介入治疗可获得较好疗效[4-6]。因此,本研究旨在探讨支架联合抽吸取栓术治疗老年颅内大血管急性闭塞的效果及对患者血流动力学、神经功能及预后的影响。

1 资料与方法

1.1 病例资料

选取2016年10月—2019年10月宿州市第一人民医院和贵州医科大学附属医院收治的老年颅内大血管急性闭塞患者62 例,按照随机数字表法分为观察组和对照组,每组31例。观察组男性23例,女性8例;年龄65~76 岁,平均(70.71±3.42)岁;合并症:高血压12例,糖尿病7例,高脂血症5例。对照组男性24 例,女性7 例;年龄65~78 岁,平均(70.95±3.98)岁;合并症:高血压11 例,糖尿病8 例,高脂血症4 例。两组性别、年龄和合并症情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准,所有患者签订知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 ①经计算机体层摄影血管造影、磁共振血管成像或数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)检查提示颅内大血管闭塞,且为前循环;②存在明显神经功能障碍,神经功能缺损(China stroke scale, CSS)评分≥8 分;③年龄≥65 岁。

1.2.2 排除标准 ①CT 或MRI 证实大面积脑梗死;②合并其他脏器严重病变无法完成血管内治疗;③CT 检查发现脑出血或其他明显颅内疾病。

1.3 方法

两组患者术前明确诊断后,迅速开启绿色通道,并且快速完善术前检查,确诊4.5 h 内用尿激酶30~50 万单位加盐水20 mL 静脉注射,然后继续用尿激酶100 万单位加用盐水100 mL 静脉滴注或给予0.9 mg/kg 重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓(首先在60 s 内静脉推注10%,剩余90%在60 min 内溶于250 mL等渗盐水静脉滴注)。采用Seldinger 技术,局部麻醉,股动脉穿刺置入动脉鞘,行脑DSA 检查。

对照组:患者采用单纯支架取栓,将8 F 球囊导引导管头端置入责任血管近端,用高压肝素盐水持续冲洗,在微导丝引导下将微导管穿过血管闭塞段,采用微导管造影观察血栓远、近端情况,将Solitaire FR 支架经微导管输送至血管外释放,停留5 min 后关闭冲洗水,导引导管球囊扩张封闭近端血流,将支架拉入向导引导管内取血栓,并将其拉至体外。

观察组:患者采用支架联合抽吸取栓,向血栓近端输送5 F Navien 导管,对于输送困难者,在血栓处释放Solitaire 支架,将Navien 导管通过支架锚钉作用向血栓近端输送。为扩大Navien抽吸面积,微导管退入Navien头端内10 cm左右,采用50 mL注射液抽吸Navien 导管,将取栓支架连同血栓缓慢拉入Navien导管内,随之将其拉至体外。若支架无法完全拉入Navien 导管时,则使用50 mL 注射器抽吸长鞘尾端,同时将支架连同Navien 导管拉入长鞘,再将其作为整体一起拉出体外,若需要可再次重复上述操作。若造影提示局部形成新鲜血栓,可经微导管局部溶栓。术后将动脉鞘拔出,局部封堵器封堵穿刺点。

1.4 观察指标

①观察两组静脉和动脉再通时间及取栓次数;②采用CSS 评分评价两组术前和术后3 个月神经功能改善情况,总分0~45 分,CSS 评分越高表示神经功能缺损越严重。③采用Barthel 指数量表(Barthel index, BI)评价两组术前和术后3 个月日常生活能力改善情况,总分0~100 分,BI 评分越高表示日常生活能力越好。④观察两组术前和术后3 个月血流动力学变化,包括颈动脉最小血流量(Qmin)和最小血流速度(Vmin)。⑤采用改良Rankin 量表评价两组术后3 个月的预后情况。改良Rankin 量表评分标准:无任何临床症状为0 分;具有临床症状、无神经功能障碍,患者能够完成全部日常生活工作为1 分;患者合并轻度残疾,无需他人辅助,能够完成大部分日常生活工作为2 分;患者合并中度残疾,需他人辅助,能够完成部分日常生活工作为3 分;患者合并中重度残疾,需他人辅助日常生活工作,并且患者无法独立行走为4 分;患者合并重度残疾,日常生活工作需完全依赖他人,以及患者卧床、大小便失禁为5分;患者死亡为6分。0~2 分为预后良好,3~6 分为预后不良。

1.5 统计学方法

数据分析采用SPSS 22.0 统计软件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验;计数资料以率(%)表示,比较用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

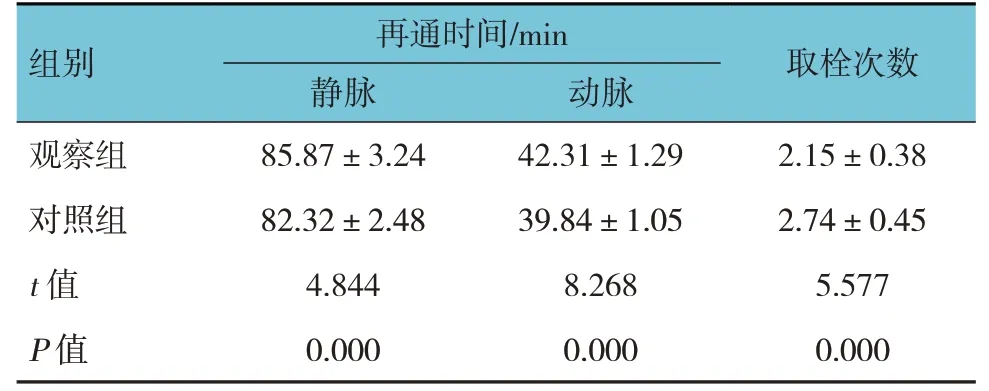

2.1 两组患者静脉和动脉再通时间及取栓次数比较

两组患者静脉和动脉再通时间及取栓次数比较,经t检验,差异有统计学意义(P<0.05),观察组静脉和动脉再通时间长于对照组,取栓次数少于对照组。见表1。

表1 两组患者静脉和动脉再通时间及取栓次数比较(n=31,±s)

表1 两组患者静脉和动脉再通时间及取栓次数比较(n=31,±s)

组别观察组再通时间/min静脉85.87±3.24动脉42.31±1.29取栓次数2.15±0.38对照组t 值P 值82.32±2.48 4.844 0.000 39.84±1.05 8.268 0.000 2.74±0.45 5.577 0.000

2.2 两组术前和术后3个月CSS评分变化

观察组、对照组术前和术后3 个月CSS 评分的差值分别为(11.61±0.78)分和(8.85±0.71)分,经t检验,差异有统计学意义(t=14.569,P=0.000),观察组大于对照组。

2.3 两组术前和术后3个月BI评分变化

观察组、对照组术前和术后3 个月BI 评分的差值分别为(30.52±2.45)分和(21.83±2.36)分,经t检验,差异有统计学意义(t=14.223,P=0.000),观察组大于对照组。

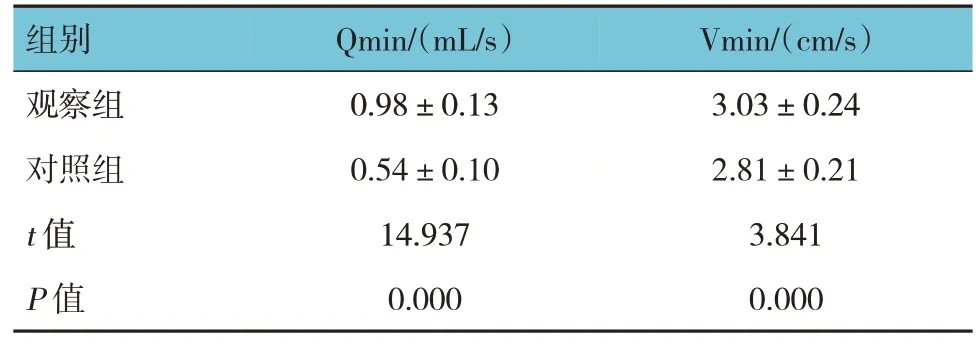

2.4 两组术前和术后3个月血流动力学变化

两组术前和术后3 个月颈动脉Qmin 和Vmin 的差值比较,经t检验,差异有统计学意义(P<0.05)观察组均大于对照组。见表2。

表2 两组术前和术后3个月颈动脉Qmin和Vmin的差值比较 (n=31,±s)

表2 两组术前和术后3个月颈动脉Qmin和Vmin的差值比较 (n=31,±s)

组别观察组对照组t 值P 值Qmin/(mL/s)0.98±0.13 0.54±0.10 14.937 0.000 Vmin/(cm/s)3.03±0.24 2.81±0.21 3.841 0.000

2.5 两组预后比较

观察组与对照组预后良好率分别为74.19%(23/31)和48.39%(15/31),经χ2检验,差异有统计学意义(χ2=4.351,P=0.037),观察组高于对照组。

3 讨论

颅内大血管急性闭塞可能导致大面积脑梗死,因此需尽量让闭塞血管再通,挽救缺血脑组织[7-11]。恢复有效血流灌注和增加闭塞血管再通率是患者预后改善的重要因素[12-15]。有研究报道显示,颅内大动脉发生急性闭塞的同时,可能导致血流速度减慢及远端血管灌注不足[16]。

目前,静脉溶栓是常用的血管再通治疗方法,其主要特点为使用相对方便、节约时间,且获得临床医师高度认可[17-18]。但针对颅内大血管闭塞患者,静脉溶栓效果并不十分理想,且血管再通率较低。随着近年来不断深入研究,支架取栓成为治疗急性大血管闭塞的主要手段,其中支架网丝的切割作用能使血栓缠绕于支架网孔间而被取出,但在取栓支架回收至导引导管过程中,可能会出现微小栓子大量脱落,从而导致终末血管继发性栓塞[19-20]。而取栓支架联合抽吸导管不仅增加血管再通率,而且将导管头端接触于血栓表面,同时局部抽吸,从而减少血栓移位风险[21-22]。本研究结果表明,老年颅内大血管急性闭塞患者应用支架联合抽吸取栓术治疗不仅能够缩短静脉和动脉再通时间,而且可减少取栓次数,减轻患者神经功能缺损,提高患者日常生活,改善患者血流动力学和预后。

综上所述,支架联合抽吸取栓术治疗老年颅内大血管急性闭塞效果良好,可改善患者血流动力血管、神经功能及预后。