国际数字人文中心的组织架构与建设路径*

2022-02-07吕星月袁曦临

吕星月,袁曦临

0 引言

2020年11月教育部发布《新文科建设宣言》,强调国家软实力需要新文科,需要培养适应新时代要求的应用型复合型文科人才,鼓励支持高校开设跨学科跨专业新兴交叉课程、实践教学课程,培养学生的跨领域知识融通能力和实践能力。数字人文(Digital Humanities,DH)作为科技与人文深度融合的新兴交叉学科,为繁荣人文社会科学、推动知识生产创新转型提供了新思路与新工具,已然成为国际学术界的前沿领域与关注热点。数字人文中心(Digital Humanities Center,DHC)是高校为了推进数字人文领域协同创新而建立的提供综合性管理和服务的专业性机构[1]。2008年,美国图书馆和信息资源委员会(Councilon Library and Information Resources,CLIR)委托研究顾问Diane M.Zorich对美国数字人文中心进行调查,在报告中,Zorich将数字人文中心定义为“一个将新媒体与新技术用于人文(humanities-based)研究、教学、实验以及智力参与的实体(entities)”[2],中心的目标是进一步发展人文学术、创造新的知识形式,并探索技术对人文学科的影响。数字人文中心通常充当“跨学科的‘第三场所’(third places)”,其关键作用之一是为共同讨论、编程、制作和分享想法提供一个中立空间(neutral space)。近年来,欧洲、北美、亚洲等区域的重要高校纷纷创办了数字人文中心,根据统计,截至2021年5月,国际数字人文中心联盟网站(centerNet)上登记的全球数字人文建设实体共计202个。

国内外关于数字人文中心的相关研究包括:对中心发展环节中相关概念界定[1]以及对跨学科知识转移[3]、文化殖民问题[4]、资金与治理风险[5]、网站建设策略[6]等讨论;对德国[7]、美国[8]、加拿大[9]等某一国家数字人文中心建设现状的调查分析;调研某一具体数字人文中心案例的建设内容与运营机制,如普林斯顿大学图书馆数字人文中心[10]、加州大学洛杉矶分校数字人文中心[11]、比萨高等师范学校文化遗产研究中心[12]等;对与数字人文中心紧密相关的其他研究对象的探讨,包括数字学术服务[13]、数字学术中心[14]、数字人文项目[15]。由此可见,相关研究关注于数字人文中心建设现状与运营机制等方面,而在数字人文中心组织架构与建设路径方面研究不足,欠缺对centerNet所收录数字人文实体的整体性揭示与讨论。

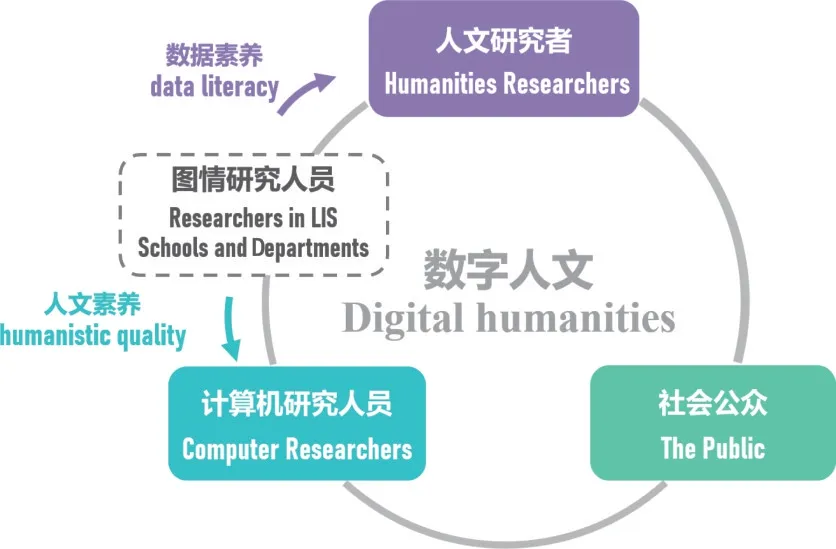

数字人文建设主体一般涉及到广义范畴的计算机科学研究人员、人文研究者以及社会公众,协同形成共建、共治、共享、共生的群落关系[16]。在国内数字人文发展过程中,由于人文学科在研究层面缺乏相应的技术训练和知识基础积累,因此以信息资源建设与管理为学科基石、具有文理交叉学科特征的图书情报学科在国内现阶段数字人文领域扮演着重要角色。如图1所示,图情学者在掌握文献资料数字化加工与知识组织专业技能的基础上,发挥融合数据素养与人文素养的独特优势,成为计算机科学研究人员与人文学者交流合作的协同者。胡静等[17]通过比较国内外图书情报领域数字人文研究的知识基础、高关注度新兴研究等方面,指出与国外相比,国内数字人文研究的知识基础形成较晚,以对国外经验借鉴和图书馆实践新方向的定性描述为主,实践展示在整体研究成果中占比小,且本土实践研究深度不足,进而提出我国图书情报领域存在未充分考虑人文学者实际需求、缺少人文学者参与、欠缺持续性发展研究等问题。

图1 数字人文的多主体协同共生

本文选取centerNet上登记的数字人文建设实体作为调查对象,对国内外各具特色的数字人文中心进行调研,旨在通过考察总体建设情况、机构设置、目标陈述、人员构成等,总结归纳面向人文学者的数字人文中心建设内容和实践特征,为国内数字人文中心建设框架的搭建以及建设路径的探索提供可资借鉴的典范,为解决数字人文研究领域人文学者缺位以及原创性成果不足的问题、营造面向人文学者的数字人文研究环境提供一定的建议。

1 国际数字人文中心概况及组织形态

1.1 数据来源及数字人文中心总体概况

数字人文中心主要由具备数字技术学科和人文社会学科的综合性大学推动建设,本质上是以数字人文项目为最主要工作内容的协同创新服务机构中心,其成员学科背景呈现出高度多元性特征[1]。centerNet是由全球范围内数字人文中心组成的国际网络平台,在这个平台上每一个数字人文中心都可以分享项目、工具、人员和专业知识[18]。其中,在centerNet认证登记的国内数字人文建设实体主要包括台湾大学数位人文研究中心、武汉大学数字人文研究中心、香港浸会大学图书馆、中国历代人物传记资料库(CBDB)项目。

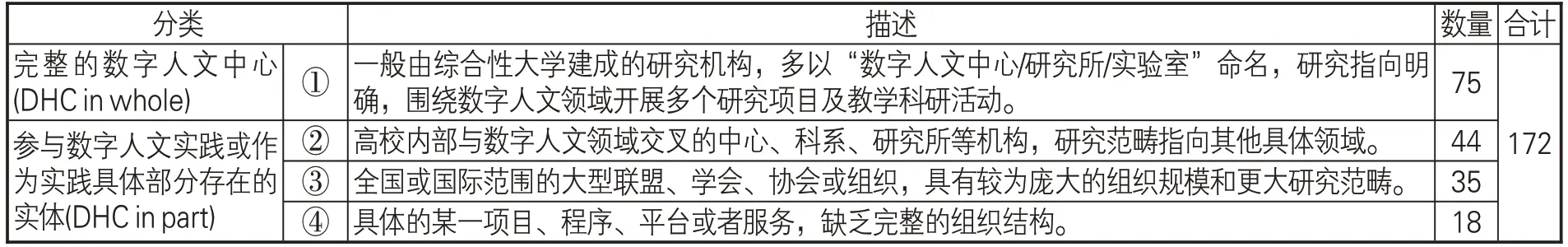

截至2021年5月,centerNet上登记的数字人文建设实体共计202个,排除网站无法访问和链接重复的情况后共统计出172个实体。centerNet提供研究数字人文中心极具参考价值的列表,但其在接受实体的标准、对其他文化环境开放性等受到质疑[4]。因此,为全面了解centerNet登记的数字人文中心实际情况,甄别出具有借鉴参考价值的数字人文中心建设实例,本研究对172个数字人文实体进行归类梳理。依据centerNet在会员登记处的声明“申请者可以是完整的数字人文中心或者只是其中的一部分(in whole or in part)”,进一步通过对比建设主体、实体规模、研究范畴,将centerNet实体清单中的172个实体划分为完整的数字人文中心(DHC in whole)和参与数字人文实践或作为实践具体部分存在的实体(DHC in part),相关分类与统计的结果见表1。

表1 centerNet登记的数字人文实体分类与统计

总体而言,超过一半的实体并非严格意义上的数字人文中心,而是与数字人文相关、参与数字人文建设活动的机构或具体实践项目(DHC in part),其研究范畴指向其他具体领域或涵盖更大的学科范畴。主要按照实体规模不同将它们进一步划分为三类:②参与数字人文建设的其他相关研究中心、研究所、学院、图书馆等学校内机构,例如北卡罗来纳大学古代世界地图中心(Ancient World Mapping Center)、德克萨斯大学信息学院、香港浸会大学图书馆等;③更大规模的联盟、协会、学会、社区等全国或国际机构,如数字人文组织联盟(ADHO)、计算机协会(ACM)、圣经文学学会(Society of Biblical Literature)、美国国家科学数字图书馆(NSDL)等;④更小规模的数字人文项目、数据平台、语料库、网络日志等具体实践,如美第奇档案项目(The MediciArchive Project)、历史与数字媒体平 台(Plattform für Geschichte und digitale Medien)、挪威报纸语料库(Norsk Aviskorpus)。

1.2 数字人文中心组织形态及架构

完成对172个数字人文实体的归类整理后,得到75所符合中心特征的数字人文中心(DHC in whole)①,它们一般由综合性大学建成,由一个或多个科系共同维护,围绕数字人文领域开展多个研究项目及教学科研活动。由于建设之初依托的学科基础和关注领域的不同,使得各中心共同勾勒出“伞状”形态的数字人文研究框架。

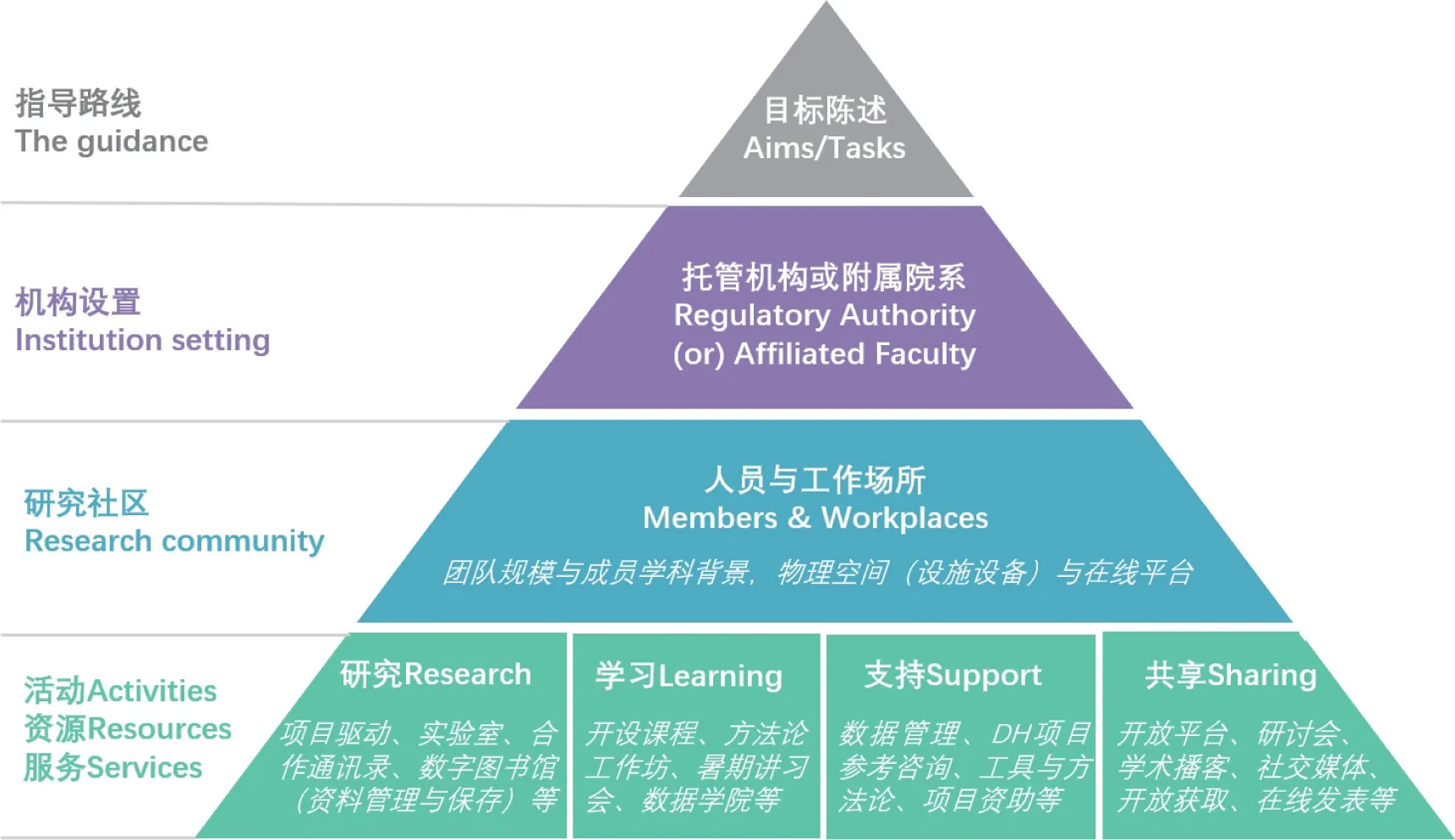

根据调研过程中对这75所数字人文中心总体情况的细致梳理,将数字人文中心的普遍架构归纳为“指导路线—机构设置—研究社区—活动、资源与服务”四层架构(具体见图2)。数字人文中心基础架构最上层为“指导路线”,即自我描述或目标陈述,这与该院校如何认识数字人文、希望它朝着怎样的方向发展以及学院研究基础有较大关联。例如,卢森堡大学数字人文中心(CVCE)关注当代卢森堡历史、欧洲一体化和数字历史,致力于实现研究基础设施的可持续性和可及性。

图2 数字人文中心建设基础架构

第二层是“机构设置”,包括托管机构或附属院系。一个数字人文中心同时隶属于多个院系是常见的,也存在学校或学院层面独立建成的数字人文中心。据统计,约有3,133所数字人文中心机构设置情况可查明,其中隶属于人文社会科学院系的数字人文中心共计24所,由高校图书馆所主导建设的数字人文中心共计7所,另有2所数字人文中心隶属于信息管理院系。机构设置受第一层指导路线影响,也受到具有交叉领域背景与跨学科研究方向的学科领导人影响。例如,魁北克蒙特利尔分校哲学系认知信息分析实验室(Laboratoire d‘Analyse Cognitive de l‘information,LANCI)是75所数字人文中心里唯一一所由哲学系创建的研究中心,四个研究小组分别由4名哲学系教授领导。

第三层是“研究社区”,由人员与工作场所构成。跨学科、跨机构、跨地区的人员合作是数字人文研究生态的重要特征,来自档案馆、图书馆、研究所、基金会等机构的研究者共同组成数字人文研究社区中的人员网络。除人员这一核心要素外,工作场所也是研究社区不可缺少的基础要素,即实现投放项目、处理任务、协作交流、教学培训、成果分享等功能的活动空间。工作场所又包括物理空间和在线平台,其中设施设备、实验室、教学场所等都需要在物理空间里获取。杨百翰大学人文技术研究支持中心(Humanities Technology and Research Support Center)是创建研究社区的典型案例,通过数字人文办公室(The Office of Digital Humanities,ODH)为人文学院师生提供最全面的空间服务与技术(硬件、软件和网络)支持,具体包括会议室、协作实验室(Collaborative Lab)、人文学习共享空间(Humanities Learning Commons,HLC)、人文计算机实验室(Humanities Computer Lab)、录音室(Recording Studio)、视窗教室(Windows Classroom)、视窗实验室(Windows Lab)等,同时制定条例规范用户使用空间及设施。图书馆也常被作为数字人文中心的活动空间。例如,美国马里兰大学科技人文研究所(Maryland Institute for Technology in the Humanities,MITH)将图书馆作为一个公共空间(open space),弗吉尼亚大学学者实验室(Scholar’s Lab)将图书馆描述为社区实验室(Community Lab)。

最底层是作为中心日常运作基础的“活动、资源与服务”,包括学术研究、学习与培训、资源提供、学术交流与分享等基础活动。其中,开展数字人文研究项目是中心最基础的活动,通过开发项目、组建团队、分阶段实施、验收项目等流程,驱动着中心自我发展与创新。其他基础活动则是构成数字人文基础设施与研究环境保障的重要部分:学习与培训包括长期课程、工作坊、暑期培训等;研究支持包括提供数据服务、语料库、数字人文研究工具等;学术交流与分享的形式包括学术博客、研讨会、社交媒体、开放获取等。

2 国外代表性数字人文中心建设模式个案剖析

参照centerNet公开的数字人文中心目录,依据典型性、高访问性、信息全面性的遴选标准,对75所数字人文中心进行筛选,最终选择哥廷根数字人文中心(Göttingen Centre for Digital Humanities)、瑞尔森数字人文中心(Ryerson’s Centre for DigitalHumanities)、范德比尔特数字人文中心(The Center for Digital Humanities at Vanderbilt)等9所中心作为个案研究对象。所收集的资料主要来自各中心网站内容,调查时段为2020年9-10月。

2.1 目标陈述与发展模式划分

从9所数字人文中心的发展目标陈述中提取具有较高信息密度的核心关键词,同时对各中心的成立时间、附属机构进行调查,结果如表2所示。比较9所数字人文中心的目标描述关键词,能够发现各中心发展阶段及建设重心的差异。根据各中心发展阶段的不同,可以将各中心划分为前驱型、中间型、学习型。

表2 9所数字人文中心目标陈述及附属机构情况

前驱型的数字人文中心包括密歇根大学数字人文与社会科学中心,剑桥大学艺术、社会科学和人文研究中心以及日本国立信息研究所和统计数学研究所共建的人文科学开放数据中心,这一类建设案例具有实验性和先锋性。其中:

(1)密歇根大学数字人文与社会科学中心展现出数字人文与社会科学紧密结合并有机互动的景象。该中心将数字人文技术运用于社会科学研究与实践中,具体包括文化和历史资料收藏、历史事件观察、集体记忆构建与分析等方面[19]。中心与博物馆、图书馆、档案馆以及世界遗产保护组织一起工作,在图书档案机构提供数字化研究工具与全新文史资料归集方式、为人文社科研究者提供新的研究路径与研究模式的同时,人文社科学者也赋予整个数字人文项目问题意识与价值导向。

(2)剑桥大学在centerNet上登记的数字人文中心是艺术、社会科学和人文研究中心(Centre for Research in Arts,Social Sciences and Humanities,CRASSH),然而实际发展情况有所更新。CRASSH于2001年成立,作为隶属于剑桥大学艺术与人文学院下的一个独立部门,旨在促进跨学科研究和学科创新。2017年,由CRASSH主办、剑桥大学图书馆和剑桥大学出版社等机构协办的剑桥大学数字人文中心(Cambridge Digital Humanities,CDH)成立,其前身是剑桥大学数字人文网络(Digital Humanities Network,DHN)。在剑桥大学战略进程最新阶段所成立的数字人文中心兼具跨部门协作网络和动态创作空间双重身份。剑桥大学数字人文中心以实现跨学科、跨部门协同研究为宗旨,提供了一个动态的框架来支持该领域最先进的研究,并为探索和交流新思想提供了创新空间[20]。中心围绕项目孵化、合作交流、培训指导等环节设立四个联合部门——研究(Research)、实验室(Lab)、学习(Learning)和网络(Network)。

(3)日本国立信息研究所和统计数学研究所共建的人文科学开放数据中心是推动数字人文第二次转向的前驱。2020年艾伦图灵研究所(The Alan Turing Institute)回顾从“人文计算”到“数字人文”的标签转变,并预测当前正在见证另一个这样的转折点——呼吁数据科学(Data Science)的关键参与[21]。人文科学开放数据中心将数据科学、开放数据、数字人文进行融合,在目标陈述中提出要建立一个新学科,即“数据科学驱动(Data Science-Driven)的人文学科或者数字人文学科”[22],利用信息和统计学领域的前沿技术,数字化汇总、结构化处理本土文化问题,以便更好地实现深度访问和对外传播。

学习型的数字人文中心则是指近年刚成立的、缺少数字人文相关发展基础、亟待完善机构基础建设的数字人文中心。以匈牙利罗兰大学数字人文中心为代表,该中心正在吸收和学习数字人文前沿技术、引进并开展研究项目以及相关教学研究实践。

其余5所数字人文中心均可以划分为中间型的数字人文中心,这些中心具备了完善的机构设置和成熟的运作体系,但尚未形成前沿标识性。根据这5所数字人文中心各自附属机构以及学科根基的不同,能够进一步辨识其不同的发展定位。例如,伦敦大学学院数字人文中心附属机构是该校信息研究系,与之对应就有“生成应用程序和模型”等目标定位。再如,范德比尔特大学数字人文中心附属机构为文理学院,中心具有较强的学院派风格,注重问题探究和学术研讨,将研究生教育放在了核心支柱地位。

由此可见,中心创立时间和中心附属机构折射出了不同发展阶段、学科根基以及研究领域基调,而这些发展现状与各自的目标陈述相适配。

2.2 成员结构及领域合作情况

上文划定5所发展类型为中间型的数字人文中心,其中南卡罗来纳大学、伦敦大学学院、瑞尔森大学的数字人文中心成员数量相近但附属机构各不相同,因此本研究对这3所具有代表性的数字人文中心的成员学科领域分布进行整理、分析和比较,讨论数字人文中心成员的学科背景与领域合作特点。各中心成员学科领域分布情况如表3所示,表格分为计数、学科背景、专业分布三列,每一行表示具有该学科背景的成员总数以及来自各专业的具体人数,例如,伦敦大学学院数字人文中心共35位成员,有12成员来自图书情报学科,其中包括10名信息研究领域成员、1名图书馆和情报研究领域成员、1名计算和信息系统领域成员。

伦敦大学学院数字人文中心设于信息研究部门,隶属于伦敦大学高级研究所,如表3所示,由学院图情学科以及跨学科团队组成,包括高级空间分析中心、地理空间分析和计算研究组。在伦敦大学学院数字人文中心全体成员中,来自信息研究领域的成员占比最高,来自历史学领域(以空间考古与数字遗产研究为主体方向)的成员比例位居其次。伦敦大学数字人文中心全体成员学科背景显示出以信息学科为主、多学科合作的特点,整合了图书情报与计算机科学、考古学、语言学等跨学科力量,聚焦于空间分析与数字遗产保护。

表3 数字人文中心成员学科领域分布

与之形成强烈对比的是瑞尔森大学数字人文中心,其隶属于文学院,位于瑞尔森大学图书馆。该中心由英语系管理,来自于英语系的研究人员占据了中心成员总数的一半,因此从整体来看,瑞尔森大学数字人文中心研究人员的学科背景显得较为单一。人文研究员处于主导地位,这促使该中心关注资料(Materials)本身及其书写者以及文化社区的保存与利用。瑞尔森大学数字人文中心的关键研究领域包括数字编辑和增强在线版本设计、媒体和人工制品的数字保存和处理、数字生活写作、历史和故事的交叉方法、数字人文教育学、创意实践等方面,而计算、模型以及更广泛的跨学科研究等并不在其主要研究范畴内。

南卡罗来纳大学数字人文中心的成员学科领域分布特点介于上述两种情况之间,呈现出一种均衡性,信息科学研究人员与人文社会科学研究人员几乎各占50%,表现出学科均衡与合作的良好态势。

3 我国数字人文中心建设的模式参考和路径选择

国内的人文学者对数字人文具体实践未充分参与,相比实践,人文学者在现阶段更倾向于对数字化与人文精神的具体内涵进行专业性探讨和学理性思考。图情学科作为目前国内数字人文研究领域的中坚力量,同样也面临过于注重方法论实践而缺乏认识论理论建设的困境。数字人文中心具有项目参与度高、教学服务便利[23]、研究基础设施较为齐全等优势,能够为数字人文研究在空间、人员、技术和管理等方面提供有力保障,有利于推动数字人文研究高质量发展。2018年以来南京大学、上海师范大学、北京大学、中国人民大学等国内高校陆续建成数字人文中心。根据对国际数字人文中心的调研及案例分析结果,为激发人文学者活力、更好建设本土数字人文中心,提出以下可资参考的建议。

3.1 利用既有学科优势实现特色化发展

调研结果表明,高等院校作为主体单位建设的数字人文中心应具备“指导路线—机构设置—研究社区—活动、资源与服务”四层基础架构。然而,在这一架构的基础上,数字人文中心建设并没有一个既定的建设模式可供直接复刻挪用,因为受发展阶段、目标陈述、机构设置、跨学科研究基础实力等因素影响,需要根据自身发展阶段和研究基础找准合适的定位,搭建一个与需求和定位适配的组织架构。

从数字人文中心建设实践看,大多数中心隶属于人文社会科学院系,这些中心的研究关注文献资料的数字化归集、保存与阐释。信息学院、图书馆作为建设主体的数字人文中心更注重于数字人文工具开发与基础设施建设。对9所数字人文中心具体建设案例的分析结果表明,前驱型的数字人文中心更注重独特的发展定位与鲜明的研究取向。这表明在确定数字人文中心的机构设置时,应该优先考虑具有研究基础优势的学院或部门作为其建设主体,发挥学科优势,明确数字人文研究中的发展定位,促进原创性数字人文理论探讨与实践项目的发展。这一点可以从国内最新的数字人文中心建设动态中得到印证,2021年4月陕西省文化遗产数字人文重点实验室组建论证会在西北大学召开,依托本校科学技术史高等研究院等研究力量(西北大学科学技术史高等研究院致力于将数字人文研究方法应用于中国古代出土文献、精密科学史和自然文化遗产保护与应用等研究领域),西北大学拟组建陕西省文化遗产数字人文重点实验室,致力于在数字人文领域开展高水平基础研究和应用研究。

3.2 共建研究社区促进跨学科对话

造成国内现阶段数字人文研究中人文学者缺位的主要原因之一在于人文学者数字素养欠缺,以及与图情学者的合作渠道尚未建立。美国教学质量中心与“2030教师解决方案小组”(Teacher Solutions 2030 Team)共同研制的《教学2030》(Teaching2030)中提到,在2030年的学习研究环境中,学生与社区成员、学科专家以及其他语言环境的同伴将定期互动交流,进而形成研究社区中具有分工协作性的伙伴关系[24]。高校图书馆一直在推进学科服务,由于其工作重点是在服务而不是研究上,图书馆员无法感知人文研究的真实需求,更不可能作为合作者介入到人文研究中去,从而造成了人文学者对图书馆以及图书馆推进的数字人文服务的隔膜。

建设本土数字人文中心的一个重要出发点就是要处理好现阶段图情学科与人文学科的关系,用好图情学科既有优势,图情档机构应该与人文学院共同建设数字人文研究社区和合作框架,促进协同创新的数字人文项目孵化。剑桥大学数字人文中心就是由以打造多元化社区、推动新思想交流为发展主旨的数字人文网络演变而来的,这期间经过了大约17年的发展时间,积淀了跨学科、跨领域、跨部门、跨文化研究的基础。

目前国家提出新文科建设的目的正是为了打破文科与文科、文科与理科之间的隔膜,图书馆学作为文理兼备具有跨学科性质的学科,理应在新文科建设中扮演好知识桥梁的角色,创造条件并支持、引导人文学者研究向数字人文方向的范式转移。同时需要明确的是,图书馆员本身也是人文学者,我国的图书馆学自古以来就有考镜源流、辨章学术的传统,图书馆员与人文学者之间并不是割裂的关系,而是研究合作伙伴关系。

3.3 构建需求导向的数字人文服务体系

数字人文服务首先是基于需求侧的——来自人文学者的问题需求和研究需要,其次是基于资源和工具的。与参与数字人文建设的其他主体相比,图书馆拥有更稳定的信息资源供给,能够通过整合优化现有资源为人文教学科研提供服务,具体包括数字人文研究参考咨询服务和具有可及性、可持续性的数字人文基础设施支撑。在国际数字人文中心的建设实践中,图书馆通常有三种参与方式:一是作为建立主体,二是成为数字人文中心建设的协作者,三是指派图书馆员到中心开展服务或参与项目[25]。无论是哪一种途径,图书馆都在数字人文中心内部提供了关键技术与服务。

在图书馆与人文研究机构共建的研究社区中,图书馆能够在“活动、资源与服务”环节继续发挥既有优势,为数字人文研究提供研究支持与服务。借鉴香港浸会大学图书馆目前的数字人文服务框架[26],构建需求导向的数字人文服务体系,包括研究数据服务(数据分析和可视化支持、研究数据管理和数据资源提供等)、学术交流服务(开放获取、版权管理和学术出版、机构存储、研究影响评价等)、数字学术服务(OCR数字化、GIS应用、语料库开发、众包项目、电子期刊出版等)。

其中,数字人文服务体系最核心的任务在于:(1)提供一个中立性的共享空间,作为数字人文研究与交流的开放空间(open space)、实际场所(physicalworkplace)和社区实验室(community lab);(2)在数据库建设、数据分析、数字出版与发表方面,图书馆提供技术、工具和方法支持。其中,进行分类、主题标引以及目录、索引、元数据既是图书馆学研究的本位,也是和人文学者合作研究的立场;(3)建设一个数字人文研究工具实验室或者“研究工具图书馆”,并配备专业人员,为不管是哪一类的人文研究提供数字研究工具以及文献资源发现服务。

4 结语

张墨研对数字人文进行本体论反思,指出数字人文的学理困境,“如果数字人文的整体性的限定性既非研究对象,也非认识论立场,甚至不是方法论前提,则必然导致其过于依赖工具和使用工具的人”[27]。数字人文研究虽然是一个跨学科的领域,但其研究的终极指向在人文学科范畴。数字人文不能只有数字而没有人文,需要保持人文研究的根本属性和基本特点[28]。如果说有什么是当下研究中的“必需”,相比于运用技术解决问题的能力,或许更重要的是依赖人文研究中积累的提出问题的眼光。本研究通过对国际数字人文中心的调研和案例分析,揭示了centerNet目录中国际数字人文实体概况及数字人文中心基础框架,提供了可资借鉴的数字人文中心建设模式和路径选择。只有当国内人文学者广泛参与到数字人文实践,在实践和认识的互动中反思、批判和牵引,才能真正激发人文学者的活力,才会在学理探索、数字人文教育、问题的价值导向等关键方面持续发展并完善学理建设。本研究调研范围存在一定的局限性,在未来研究中应更全面地反映国内外数字人文中心及中心研究项目运行模式的异同,并进一步比较并界定数字人文中心与数字学术中心这一组关系较为模糊的实体概念。

注释

①数据上传至GitHub在线平台,获取链接:https://github.com/lvxy-seu/centerNet-DHCs_data。