中性粒细胞外诱捕网激活巨噬细胞促凝级联放大效应与心肌梗死介入术后肺栓塞的关系

2022-01-27耿现仓刘兴超

张 平,耿现仓,刘兴超

介入治疗在临床上常用于治疗急性心肌梗死,但是术后并发症的发生问题也无法完全避免,在所有并发症中,下肢深静脉血栓的发生率最高,当病人的静脉栓子出现大量脱落以后,静脉栓子便通过血液循环途径不断游走至病人肺动脉位置处,进而引起病人机体肺栓塞的现象,肺栓塞是心肌梗死介入术病人预后差的关键原因之一[1-2]。目前,临床上对于肺栓塞的预防以及诊断等均是基于肺栓塞的形成机制,而肺栓塞的形成主要与深静脉血栓有关,但是临床关于深静脉血栓的具体机制尚且不明确[3]。目前,临床上主要通过影像学及血清学检查的方式诊断深静脉血栓,并进一步预测肺栓塞的发生。但是由于在实际临床工作中,依然缺少能够有效预测肺栓塞的指标。有研究表明,心肌梗死介入术后肺栓塞的发生与巨噬细胞促凝级联放大效应之间存在一定关系[4],通过检测促凝级联放大效应中关键炎性因子指标水平,是否可以用来预测心肌梗死介入术后肺栓塞的发生,值得进一步研究。

中性粒细胞外诱捕网(neutrophil extracellular traps,NETs)在肺栓塞发生过程中具有重要作用。NETs主要来源于中性粒细胞,同时也属于一种DNA结构[5]。在中性粒细胞受到一定条件的炎症刺激以后,便不断分泌出NETs[6]。在肺部内环境的稳定中,肺泡巨噬细胞主要发挥抵御外来病原微生物的作用[7]。尤其在外来病原微生物侵袭内环境以后,使得肺泡巨噬细胞出现过度激活的现象,导致细胞不断分泌炎性因子,炎性因子异常增多,进一步形成级联放大效应[8]。已有研究证实,中性粒细胞与巨噬细胞之间的作用一定程度上能够调控机体内环境的稳态,主要通过调控级联放大效应[9]。也有研究表明,NETs能够刺激巨噬细胞促凝级联放大效应[10]。基于此,本研究进一步探讨NETs激活巨噬细胞促凝级联放大效应与心肌梗死介入术肺栓塞之间是否存在一定关联,并探讨通过检测心肌梗死介入术后NETs水平是否可以有效预测术后肺栓塞的发生。

1 资料与方法

1.1 一般资料 采用回顾性研究的方式选取2018年12月—2020年12月在我院进行心肌梗死介入术的病人120例,根据病人术后是否出现肺栓塞分为栓塞组与对照组。心肌梗死介入术后肺栓塞的判定标准[11]:①动脉收缩压水平<90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或者其下降幅度>40 mmHg,并且动脉收缩压水平异常持续15 min左右;②采用影像学方法进行检测,栓塞体积超过机体2个肺叶。符合其中1条即确诊为心肌梗死介入术后肺栓塞。

1.2 纳入标准 年龄>18岁;胸痛时间超过半小时,并且采用心电图检查确诊为急性心肌梗死;为第1次发病,并且发病的时间在24 h以内;具有冠状动脉介入治疗的手术指证。

1.3 排除标准 伴有心源性休克;心、肺等脏器功能异常。

1.4 研究方法

1.4.1 一般资料收集 收集心肌梗死介入术病人的临床资料(年龄、性别、心功能分级、诱发原因等基本情况)。

1.4.2 血清NETs、炎性因子水平检测 采用酶联免疫吸附法(ELISA)检测病人术前、术后1 d、术后3 d、术后5 d时血清NETs、血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)水平。

所有病人分别在心肌梗死介入术前、术后1 d、术后3 d、术后5 d清晨,采用静脉穿刺的方式抽取血液,静置一段时间,再次进行离心操作,收集上层溶液,再将上层溶液转移至EP管中,并将EP管置于-80 ℃冰箱中保存,96孔板的每个孔板中予以适量的髓过氧化物酶(MPO)单克隆抗体物质,再将其置于4 ℃冰箱中保存,第2天,将96孔板内含有的液体清除干净,再予以适量的洗涤溶液进行清洗,清洗3次,接着再于每个孔中予以适量的牛血清白蛋白(BSA)溶液,再将96孔板内含有的液体清除干净,再予以适量的洗涤溶液进行清洗,清洗3次,再于每个孔中予以适量的反应缓冲溶液,上述所有缓冲溶液均含有适量的血清和DNA单克隆抗体,将其置于室温的环境下反应,约2 h以后,再于每个孔板中加入适量对照组病人的血清溶液,同时设置复孔,再将96孔板内含有的溶液清除干净,予以适量的洗涤溶液,洗涤3次,再予以显色剂溶液,黑暗的环境下进行反应,最后加入适量的终止溶液,于405 nm检测OD值。

1.5 观察指标 观察两组病人一般资料情况,术前、术后1 d、术后3 d、术后5 d血清溶液中NETs、炎性因子(TNF-α、IL-1β)水平、中性粒细胞计数,分析巨噬细胞计数以及NETs与炎性因子、中性粒细胞计数以及巨噬细胞计数之间的相关关系,进一步观察NETs水平是否可以作为心肌梗死介入术后预测肺栓塞的指标。

2 结 果

2.1 两组临床资料比较 120例心肌梗死术介入病人术后发生肺栓塞20例,未发生肺栓塞100例。两组临床资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组临床资料比较

2.2 两组不同时间血清NETs、炎性因子、中性粒细胞计数以及巨噬细胞计数比较 术前,两组血清NETs、TNF-α、IL-1β、中性粒细胞计数以及巨噬细胞计数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。经重复测量方差分析,两组不同时间血清NETs、炎性因子、中性粒细胞计数比较差异有统计学意义(P<0.05)。术后1 d、3 d、5 d,栓塞组血清NETs、TNF-α、IL-1β、巨噬细胞计数均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);两组不同时间中性粒细胞计数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表2 两组不同时间血清NETs、炎性因子、中性粒细胞计数以及巨噬细胞计数比较(±s)

2.3 相关性分析 Pearson相关性分析显示,术后1 d、3 d、5 d NETs与TNF-α、IL-1β、巨噬细胞计数均呈正相关(P<0.05),与中性粒细胞计数不相关。详见表3。

表3 NETs与炎性因子、中性粒细胞计数以及巨噬细胞计数的相关性

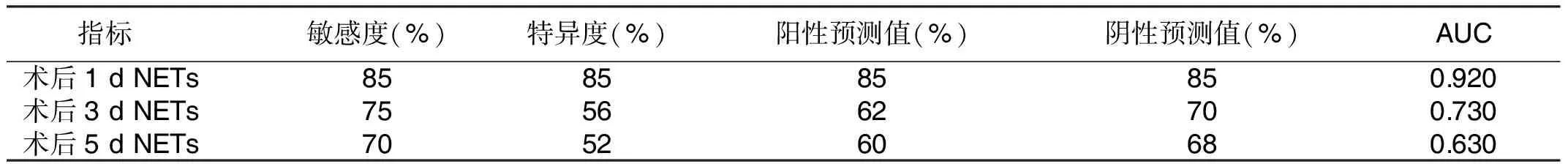

2.4 术后1 d、3 d、5 d血清NETs预测心肌梗死介入术后肺栓塞的临床价值 ROC曲线分析显示,术后1 d、3 d、5 d血清NETs的曲线下面积(AUC)分别为0.920[95%CI(0.836,0.975)]、0.730[95%CI(0.634,0.789)]、0.630[95%CI(0.532,0.686)];血清NETs术后1 d的敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值均明显高于术后3 d、5 d。详见表4及图1。

图1 术后不同时间血清NETs预测心肌梗死介入术后肺栓塞的ROC曲线图

表4 术后不同时间血清NETs对心肌梗死介入术后肺栓塞的预测效能

2.5 心肌梗死介入术后肺栓塞的影响因素分析 多因素Logistic回归分析,术后1 d NETs、IL-1β、TNF-α、巨噬细胞计数均为心肌梗死介入术后肺栓塞的影响因素。详见表5。

表5 心肌梗死介入术后肺栓塞影响因素的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

本研究探讨NETs激活巨噬细胞促凝级联放大效应与心肌梗死介入术后肺栓塞的关系,并探讨心肌梗死介入术后NETs水平预测术后肺栓塞的临床价值。本研究结果显示,两组术前NETs、炎性因子(TNF-α、IL-1β)、中性粒细胞计数以及巨噬细胞计数比较差异均无统计学意义(P>0.05),在术后1 d、3 d、5 d时,两组病人NETs、炎性因子(TNF-α、IL-1β)、中性粒细胞计数以及巨噬细胞计数比较差异均有统计学意义(P<0.05);两组病人中性粒细胞计数比较差异无统计学意义(P>0.05)。表明心肌梗死介入术后病人发生肺栓塞可能与术后病人NETs、炎性因子(TNF-α、IL-1β)、巨噬细胞数等异常上升有关,进一步说明NETs主要由中性粒细胞分泌而来,但是引起病人术后肺栓塞与中性粒细胞无明显关系,主要与NETs有关[12]。分析其原因可能是心肌梗死介入术病人机体内的中性粒细胞受到某种刺激作用,从而刺激中性粒细胞,导致中性粒细胞内不断分泌出DNA、颗粒蛋白至中性粒细胞外,导致这些物质自动形成一种纤维结构,此纤维结构进一步引起机体组织损伤,同时也可能对机体免疫功能产生影响,从而为病原微生物的进入创造机会,此时巨噬细胞开始发挥作用,巨噬细胞不断被激活,巨噬细胞被过度激活导致细胞内炎性因子的分泌,使得炎性因子水平急剧上升,进而形成级联放大效应,诱导机体血管内皮细胞损伤程度加重,从而形成静脉血栓,静脉血栓不断凝结,极其容易从机体深静脉组织脱落血栓,脱落后的静脉栓子通过血液循环途径不断游走至病人肺动脉位置处,最终导致心肌梗死介入术后病人并发肺栓塞[13-16]。周怀海等[17]研究发现,中性粒细胞分泌的NETs可以激活巨噬细胞不断分泌炎性因子,从而一定程度上促进机体炎症反应,进一步加重疾病的发生和发展。其研究结果进一步佐证了NETs激活巨噬细胞促凝级联放大效应。何婉媚等[18]研究也发现,病人血清NETs与术后静脉血栓的形成存在关系,证实NETs通过激活巨噬细胞促凝级联放大效应,形成深静脉血栓,进一步形成肺栓塞。本研究发现,NETs与巨噬细胞、炎性因子(TNF-α、IL-1β)呈正相关。采用ROC曲线分析术后1 d血清NETs预测心肌梗死介入术后肺栓塞的AUC为0.920,表明术后1 d通过检测血清NETs,可以有效预测心肌梗死介入术后病人肺栓塞发生情况。多因素Logistic回归分析显示,术后1 d NETs、IL-1β、TNF-α、巨噬细胞计数为心肌梗死介入术后肺栓塞发生的影响因素。

综上所述,NETs与心肌梗死介入术后发生肺栓塞关系密切,术后检测NETs水平,可预测心肌梗死介入术后病人肺栓塞发生情况。本研究也存在一定的局限性,主要采用相对定量方式检测NETs水平,尚未对心肌梗死介入术后病人体内病原微生物分布进行研究,其次,心肌梗死介入术中操作均可能对病人造成创伤,进而也对机体NETs水平产生影响,本研究样本量小,需要大样本证实,提高研究结果的准确性。