颈动脉硬化斑块内新生血管与高血压中医证型的关系

2022-01-27赵丽娜张雪松石光煜

赵丽娜,张雪松,石光煜,李 晶

原发性高血压是以体循环动脉压升高为主要临床表现的心血管综合征,通常简称为高血压[1]。动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)是一种累及全身大中动脉的慢性、非可控性血管炎症病变。颈动脉粥样硬化病理演变过程即脂纹、纤维斑块、粥样斑块、继发性病变。斑块内新生血管是继发性病变的一种,是斑块不稳定的一个重要因素[2]。目前,国内外已有学者针对颈动脉斑块稳定性及治疗研究取得了一定进展,而关于高血压病人颈动脉硬化斑块内新生血管与中医证型相关性的研究鲜见报道。本研究通过超声超微血管成像技术(superbmicro-vascularimaging,SMI)探讨颈动脉硬化斑块内新生血管与中医证型的关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2018年3月—2020年9月在我院治疗的高血压合并颈动脉硬化斑块病人404例为研究对象。高血压诊断标准依据《中国高血压防治指南2010》:在未用抗高血压药情况下,2次以上非同日测量,收缩压≥140 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)和/或舒张压≥90 mmHg,确诊为高血压;既往有高血压史,目前正在服用抗高血压药,血压虽然低于140/90 mmHg,也诊断为高血压。

1.2 仪器与方法

1.2.1 仪器 采用具有SMI血流成像的彩色超声诊断仪Aplio400(东芝公司,日本),探头频率4~9 MHz。

1.2.2 方法 ①仰卧位,嘱受检者头略向后伸展颈部或头转向被检查的对侧。对颈总动脉分叉处、中段、起始段及颈内动脉起始段进行扫查,观察上述部位的颈动脉内膜厚度,有无斑块,斑块厚度以及斑块内是否通过SMI检出血流低信号,并记录结果。②观察指标:颈动脉斑块内是否有新生血管,根据SMI分级标准判断斑块稳定性,0级为斑块内未见血流信号,1级为斑块肩部或基底部可见血流信号,2级为斑块肩部和基底部可见血流信号,1级和2级均为不稳定斑块。

1.2.3 中医证候观察 根据超声结果对入组的高血压合并颈部血管斑块病人,由两名副主任医师及以上职称的中医师根据《中药新药临床研究指导原则》,对有新生血管组与无新生血管组进行中医辨证,分为肝火亢盛、阴虚阳亢、痰湿壅盛和阴阳两虚4型。①肝火亢盛型:主症为眩晕、头痛、急躁易怒;次症为面红、目赤、口干、口苦、便秘、溲赤、舌红苔黄、脉弦数。②阴虚阳亢型:主症为眩晕、头痛、腰酸、膝软、五心烦热;次症为心悸、失眠、耳鸣、健忘、舌红少苔、脉弦细而数。③痰湿壅盛型:主症为眩晕、头痛、头重如裹、胸闷、呕吐痰涎;次症为心悸、失眠、口淡、食少、舌胖苔腻、脉滑。④阴阳两虚型:主症为眩晕、头痛、腰酸、膝软、畏寒肢冷;次症为心悸、耳鸣、气短、夜尿频、舌淡苔白、脉沉细弱。

2 结 果

2.1 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人IMT、Crouse斑块积分比较 高血压合并颈动脉硬化斑块痰湿壅盛型病人Crouse斑块积分高于其他证型病人,肝火亢盛型病人颈总动脉、颈总动脉球部IMT小于其他证型病人,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人IMT、Crouse斑块积分比较(±s)

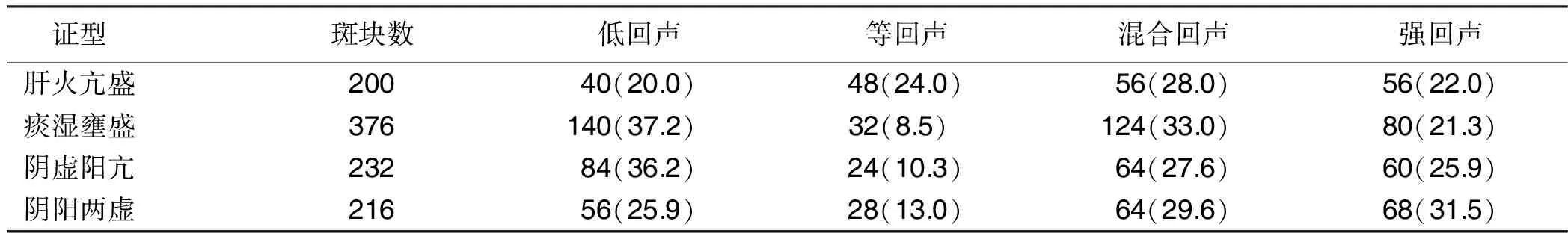

2.2 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人斑块声像学特征比较 高血压不同中医证型颈动脉粥样斑块形成情况不同,痰湿壅盛型病人斑块形成最多,并以低回声及混合回声为主。详见表2。

表2 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人斑块声像学特征比较 单位:个(%)

2.3 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人斑块新生血管情况比较 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人在新生血管及无新生血管分布方面差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人斑块新生血管情况比较 单位:例

2.4 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人SMI分级比较 痰湿壅盛型病人SMI分级高于其他证型,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表4及图1~图3。

表4 高血压合并颈动脉硬化斑块各证型病人SMI分级比较 单位:个(%)

图1 肝火亢盛型斑块SMI 0级

图2 痰湿壅盛型斑块SMI 1级

图3 痰湿壅盛型斑块SMI 2级

3 讨 论

斑块内新生的微血管大多数来源于血管外膜滋养血管,生长方式由外向内逐渐蔓延,从血管的外膜逐渐向斑块核心部分生长,斑块的脂质核心周边及纤维帽部位是炎性细胞常聚集的地方,因此,这些部位也常有较多新生血管出现,这些新生血管在结构上不同于正常血管[3-5],斑块内新生血管脆性大、通透性高,由少量内皮细胞构成,其基膜不完整,缺乏周围结缔组织和细胞的支撑,血管容易破裂。斑块的不稳定性可引起血管严重狭窄,也会造成不同程度的缺血性脑卒中[6]等缺血性脑血管事件发生,故抑制斑块内新生血管进展从而稳定动脉粥样硬化斑块仍是当前心脑血管疾病防治研究的重点[7]。高血压病人动脉硬化患病率比正常血压者高4倍;高血压病人动脉硬化发病较早、病变较重。因此,研究高血压动脉硬化斑块的稳定性具有重要意义。在我国古代文献中没有 “高血压”的直接记载,因病人多以头疼、头晕为主要临床表现,故现代医学家多将其归属于“眩晕”“头疼”的范畴。动脉硬化涉及中医学“眩晕”“头痛”“消渴”“中风”“胸痹”等病证,病因病机为脏腑功能阴阳失调、痰瘀互结、血凝不畅和血脉阻塞。目前临床应用中医药治疗颈动脉粥样硬化疗效明显[8-10],并在斑块血管新生的治疗方面有不同的见解,但高血压病人颈动脉硬化斑块内新生血管与中医证型关系的研究鲜见报道。

近年来,超声造影技术(contrast-enhanced ultrasonography,CEUS)在检测动脉粥样硬化斑块新生血管方面发挥着重要作用。超声造影因显影良好,在临床广泛应用,但是超声造影在临床应用上具有一定的局限性,少数受检者会出现造影剂过敏反应,存在一定风险,而且超声造影技术价格相对较高,不易普及。目前能够敏感评估动脉粥样硬化斑块内新生血管的方法是SMI,与超声造影相比,在不使用造影剂辅助的情况下,具有更好的空间分辨率,更少的运动伪像,更高帧频成像,显示低速率血流的微小血管的特点。SMI能够智能地分析杂乱运动信号,应用新的自适应性算法来鉴别并移除组织运动并且显示真正的血流,所以SMI能够探测到常规多普勒超声技术探测不到的更加低速的血流。SMI有两种成像模式:彩色模式超微血管成像(cSMI)和灰阶模式超微血管成像(mSMI),以mSMI更为敏感。勇强等[11-12]通过研究证明SMI血流显示斑块内新生血管部位、形态与超声造影呈现良好的一致性,提示SMI观察斑块内新生血管结果较为可靠。

本研究基于中医证候理论、蕴含了“脉络-血管系统病”新概念的脉络学说,以高血压中医证型作为切入点,将高血压病人分为肝火亢盛、阴虚阳亢、阴阳两虚、痰湿壅盛4型。血管新生是在原有血管的基础上又新生出的毛细血管,分为芽生和非芽生两种形式。血管新生受正调控和负调控的影响,分为生理性的血管新生和病理性的血管新生,在一定的环境中有利于人体组织的生理变化并调节身体内环境的平衡,反之,会加重疾病的进展,起到负面作用。络病理论起源于《黄帝内经》。络病学说经历了长期的发展过程,从明代、清代到目前,各代的医家对其理论的完善和临床应用做出了巨大的贡献。对于络病学说与血管新生的认识主要包括以下4个方面[13],①结构基础相似:如《灵枢·经脉》云:“经脉十二者,伏行于分肉之间,深而不见……诸脉之浮而常见者,皆络脉也”“诸络脉皆不能经大节之间,必行绝道而出,入复合于皮中,其会皆见于外”。即络脉走形如网络、错综复杂,遍布全身表里上下。人体微循环分布范围极广、迂回曲折、纷繁错杂,运行全身血液。②功能基础相似:经脉之“所以行血气,营阴阳”“内灌脏腑,外濡腠理”,脉外津液不断地与脉内之血进行交换,以行营血为主,各种络脉组成的络系统在人体营养物质代谢中发挥着重要作用。微循环血管负责运输全身细胞所需要营养和充分的氧气,与络脉的功效相符合。③病因基础相似:叶天士《临证指南医案》中提出的“初为气结在经,久则血伤入络”是“久病入络”的主要理论根据[14]。络病的基本病因是络脉瘀滞,伴有瘀血、痰、湿、毒等病邪的堆积。血液中的垃圾是造成微循环淤塞的原因之一,血黏度增加,最终也会致血管阻塞。④病机基础相似:中医络病的络脉亢进和络脉虚滞等理论阐发了多种疾病过程中血管生成等病理生理机制的中医病机特点。微血管的过度增生,必然也会带来一定的危害,如类风湿关节炎的血管翳、肿瘤中的营养血管等。唐大晅等[15]提出络脉虚滞是动脉硬化络道亢变产生的根源,瘀毒阻络是动脉硬化络道亢变产生的重要前提;在治疗上,提出扶正养络、活血通络、解毒通络的治法,在动脉硬化的治疗中值得进一步研究。

研究发现,各证型高血压伴颈动脉斑块都有发生新生血管的可能性,这与大量的研究相符,赵珊珊[16]提出肾气亏虚、痰瘀阻络导致络道亢变是动脉硬化斑块内血管新生的根本病机;李红梅等[17]提出多虚、多瘀、多变导致络风内动是动脉硬化斑块内新生血管产生的核心病机。中医学认为痰浊壅盛是高血压的主要病机之一,从痰论治也是中医临床治疗高血压的重要治则。现代研究已经证实,高血压痰证与血液流变学异常、微循环障碍、红细胞变形能力减弱、自主神经功能紊乱、血管紧张素Ⅱ和心钠素水平低下等密切相关[18]。清代医家叶天士首创“久病入络”学说,“久病入络”中的“络”包括“经络”与“脉络”两部分,其中“脉络”系指血脉的微小分支部分。病程日久,病机变化涉及气机郁滞、络脉绌急、络脉痹阻、络脉损伤及络脉不荣,符合久病入络之络病的发病机制。本研究结果显示,高血压合并颈动脉硬化斑块痰湿壅盛型病人斑块SMI评分高于其他证型,长期慢性高血压致血管重构,促进全身动脉粥样硬化,符合“络病学说”中“久病”的演变过程,动脉硬化不稳定斑块内的易损微血管形成符合“脉络”的含义。而“久病入络”具有多积、多瘀、多滞的中医特点,故高血压痰湿壅盛型发生斑块不稳定性的危险性更大。

综上所述,通过SMI技术,观察高血压病人颈动脉硬化斑块内是否有新生血管,为高血压不稳定斑块中医辨证施治提供客观依据及新的、无创的检查途径。