马相伯“真光普照”漆匾的时空定格

2022-01-21潘坤容

张 岚,潘坤容

(上海视觉艺术学院,上海201620)

一、土山湾博物馆藏近代漆匾基本情况

(一)匾额信息

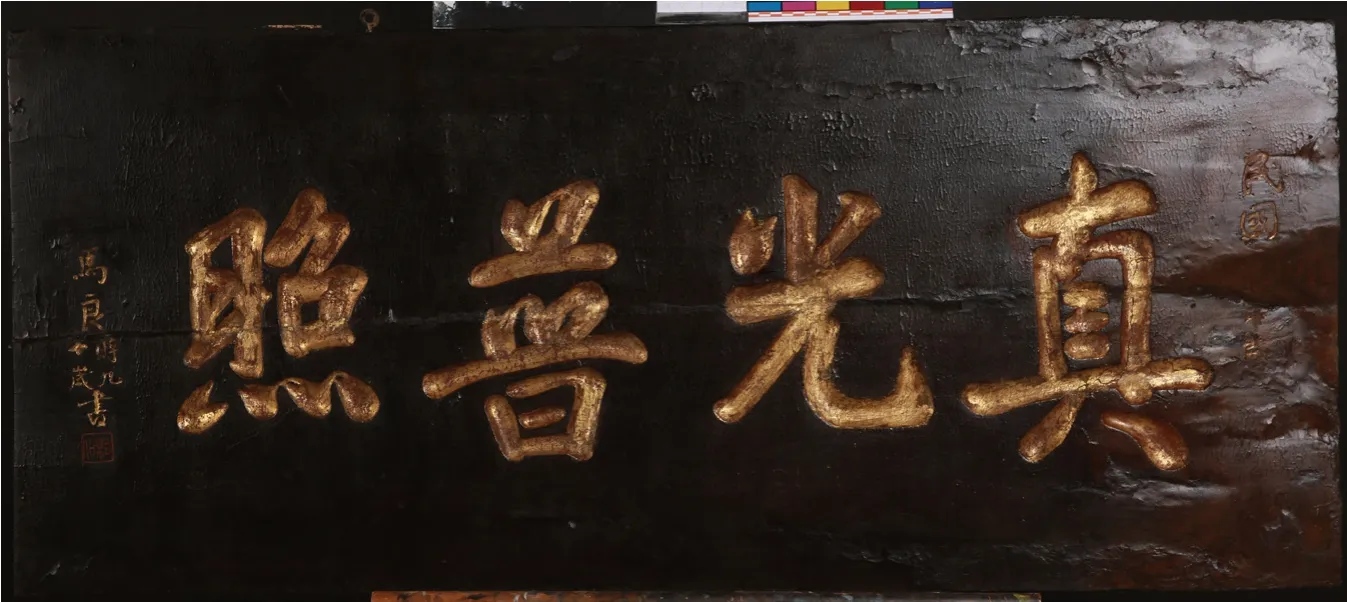

民国18年(1929年),现广东省揭阳市揭西县良田乡桐树坪村人刘兴晋(号耀堂)在上海徐家汇求学,临别时得到授业恩师马相伯亲笔赠予“真光普照”四字,制成牌匾挂于老家天锡楼祖屋正厅中央。

1937年刘兴晋远赴印度尼西亚发展。2015年正月刘兴晋五哥的曾孙刘森源在倒塌的老房中发现此匾,此匾却已处于糟朽状态。经天锡楼族亲集体商议,希望能通过修复重新让该匾流传,经印尼刘兴晋之子刘思源同意,由刘兴晋二哥的曾孙刘景泉联系省博进行抢救性修复。

2018年10月,刘兴晋之子刘思源将此牌匾捐赠与上海市徐汇区文化局,现为上海土山湾博物馆藏品。但到上海后,发觉匾额又已受损,需要进一步修复。

(二)文物价值

在近代教育史上,马相伯是一个炳耀百年的名字。马相伯(1840—1939)为中国著名教育家,是上海的震旦大学、复旦大学、复旦中学、向明中学创始人兼首任校长,此匾的保护对中国近代史的研究和展示具有重要意义。

1902年初冬,南洋公学(交通大学前身)发生了新旧教学理念冲突的“墨水瓶事件”,为反对校方专制,学生集体退学。蔡元培介绍部分学生向马相伯求学,马相伯曾于1900年捐松江青浦良田3000亩给天主教会,但未办成,为了这批学生,他借用徐家汇天文台余屋,以“中西大学堂”的理念,于2003年创办了震旦大学院,成为中国近代第一所私立大学。办校宗旨是崇尚科学,注重文艺,不讲教理。两年后,耶稣会欲变震旦为教会学校,委任法国神父南从周(Perrin)为总教习,改变办学方针,另立规章,学生大哗,摘下校牌,全体退学。为了学生,马相伯另起炉灶,在当时两江总督周馥的支持下创办了复旦大学的前身复旦公学。马相伯在办学中成功地将教会与教育分开,将中西文化结合,实现了其培养建设有用之才的办学宗旨[1],他是近代中国教育史上教育新理念的开创者。他毁家兴学,执着博厚,投身中国的政治改革、教育改革和宗教改革,是近代学贯中西,为国呼号的开明知识分子的典范。

1929年他给学生题写“真光普照”时,已届九十高龄,隐居土山湾孤儿院乐善堂12年,但还是对后学提携有加,谆谆期望,此匾见证了一段浓厚的师生情谊。

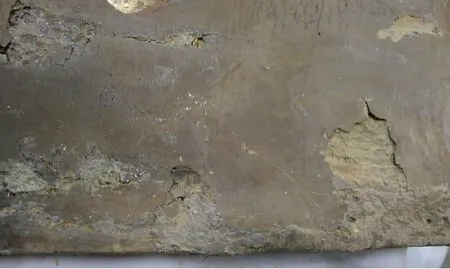

二、保存现状的调查与评估

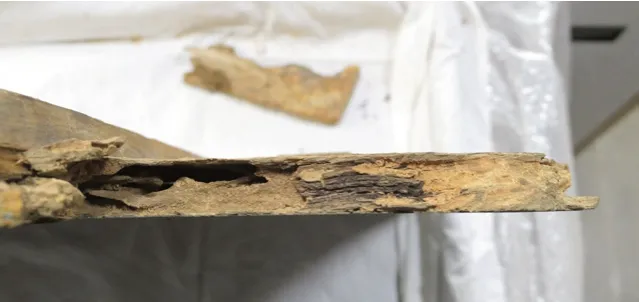

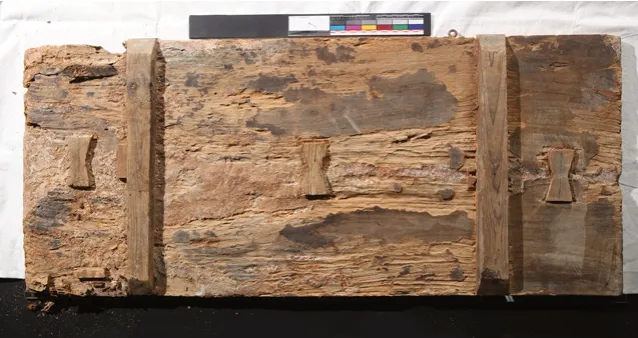

牌匾尺寸为114.5cm×49cm×4.5cm,外框尺寸120cm×56cm×7.5cm。此匾在倒塌的瓦房中被发现时,右侧在土内已糟朽腐烂,见图1。在入藏上海土山湾博物馆前,此匾已进行了杀虫防菌和修复。该牌匾具体病害情况详见图2—5。

图1 2015年倒塌的瓦房中获得此匾时状况

图2 马相伯“真光普照”漆匾病害图(正背面)

表1 文物接收时基本情况

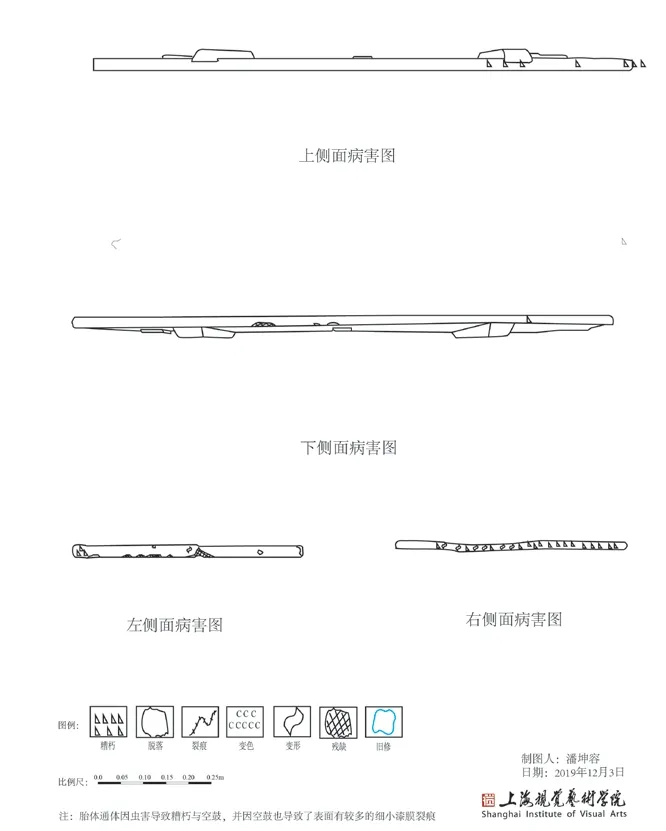

图5 马相伯“真光普照”漆匾病害线图(四侧面)

(一)漆匾材质分析(表2、图6、图7)

图6 文物检测取样样品(正面、漆面)

图7 文物检测取样样品(反面、木面)

为了了解漆匾的工艺和现状,本研究采取取样分析的方法,对其进行了显微观察和成分分析,分析详情见表2。

表2 文物检测分析

分析类型 仪器 作用与目的 结果成分分析微区X荧光光谱仪(型号:ARTAX400分析条件:50kV,700μA,测试时间60s)XRF分析添加物成分,了解色漆的呈色机理测试样品为暗红色漆膜,在中国传统漆艺中红色颜料常采用铁红(Fe2O3)和朱砂(HgS)。这些古代漆器的用色已从以往有关红色系漆膜的科学测试中证实,如北京老山汉墓出土漆器的红棕色底漆所使用的就是铁红[2]。又如长沙仰天湖M14楚墓、长沙左家塘M001西汉墓等出土的漆膜中均有朱砂[3],但此色漆中未发现有Hg元素,即没有添加朱砂。此次却发现了Pb元素,是采用铅丹颜料,还是污染或其它原因,有待进一步研究。结论:该暗红色漆膜含有氧化铁红(Fe2O3)。(见图13、图14)

残片长约5.5cm,宽约3cm,为牌匾右上角自然脱落残片。

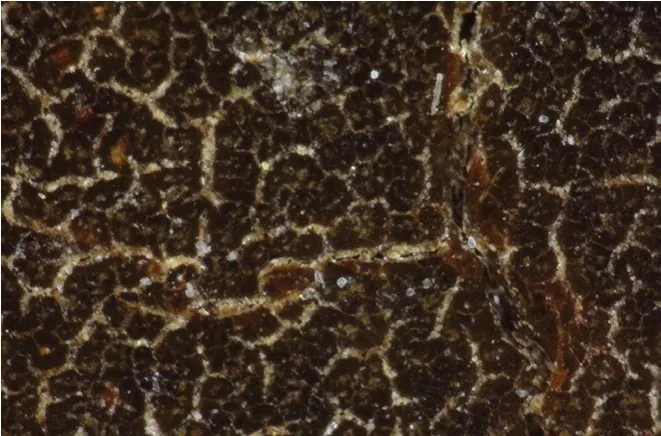

1、漆膜和断面显微观察基本形貌(图8—图11)

图8 漆膜残片表面形貌(70X)

图11 漆膜残片剖面(210X)

分析区域:脱落残片取样分析;

仪器名称:手持式显微镜;

仪器型号:Dino-Lite AD41113T;

图9 漆膜残片表面形貌(170X)

图10 漆膜残片背面(70X)

2、金相显微镜观察剖面形貌

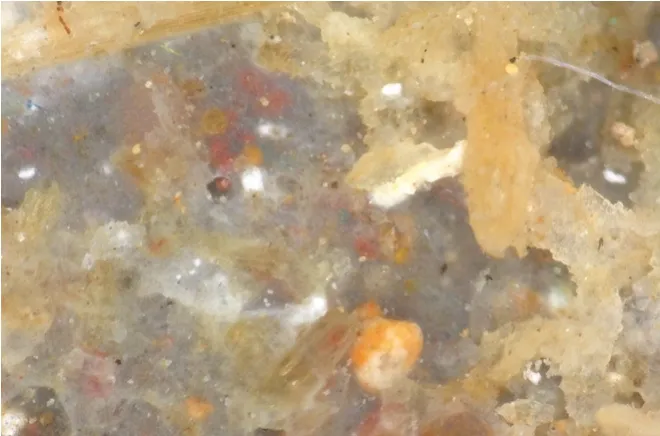

从图12的剖面图中可看到该牌匾的结构层次是漆膜+漆灰+木材。漆膜为单层漆膜,厚度为88.7μm,漆膜下面有厚达672.4μm的漆灰层,漆灰层中有颗粒较大的矿物颗粒。

图12 漆膜残片金相显微镜观察剖面图

分析区域:脱落残片取样分析;

金相显微镜型号:OLYMPUS BX51M;

图13 XRF成分分析测试区域

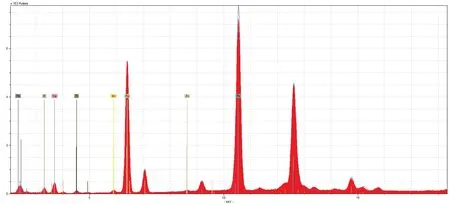

3、XRF成分分析

测试区域主要含有Fe和Pb元素。测试样品为暗红色漆膜,在中国传统漆艺中红色颜料常采用铁红(Fe2O3)和朱砂(HgS)。这些古代漆器的用色已从以往有关红色系漆膜的的科学测试中证实,如北京老山汉墓出土漆器的红棕色底漆所使用的就是铁红[2]。又如长沙仰天湖M14楚墓、长沙左家塘M001西汉墓[2]等出土的漆膜中均有朱砂发现,但此色漆中未发现有Hg元素,即没有添加朱砂。此次却发现了Pb元素,原因待查。结论:该暗红色漆膜含有氧化铁红(Fe2O3)。

分析区域:脱落残片取样分析;

微区X荧光光谱仪型号:ARTAX400;

分析条件:50kV,700μA,测试时间60s。

图14 漆膜XRF谱图

图18 右上角脱落部分(漆膜面)

图19 右上角脱落部分(反面)

(二)漆匾表面病害

分析文物的病害状况,是采取保护方法的基础,经过观察,漆匾的状况如下。

污损:漆匾表面大面积污损,且污损情况复杂。通过清洗发现,表面表层均有泥土覆盖,比较容易清洗。(图15)泥土下层有历经岁月的各类污渍,清理比较困难。此匾有多处修补的痕迹,如中间的大缝,色泽为冷色调,清洗淤泥后更加突出,该为经过某博物馆修复后的状况,查修复档案,并用溶剂测试,成分为修复报告中所述的B72与颜料。右下侧原是破损处,也经过过修复,基底用的是木材,表面也是用B72和颜料晕色过。右侧中间较大面积破损已用胶和木屑补上,修复报告未明确何种粘合剂,用一般溶剂未能溶解,疑是环氧树脂。周边散落不少有光泽的胶散点,也难溶解。(图16)

图15 污损 见左右清洗对比

图16 难以去除的污渍(反光点)

缺失:右侧在土内已糟朽腐烂,由于原先漆匾蛀空,经过运输右上角断裂受损。从断面来看,漆膜下面的木胎内部大量蛀空,由于前次修复未能充填加固,仅存表面漆膜,在外力影响下导致断裂。(图17—图20)

听到响动,一直躲在厨房的吴丽藻走进客厅。见眼前情景,她转身就跑。已疯狂的徐云天几步赶到她身后,一把抓住她,向她后背狠捅一刀。看着吴丽藻缓缓倒下,徐云天泄愤地又补了几刀。

图17 缺失和变形 见右上角的缺失和右侧中部的变形

图20 右上角脱落部分侧面可见蛀空

划痕:清洗后发现多处划痕:在“照”字右上方、下侧、下点和印章中间;在“光”字起点的左侧和右上方伤及漆面,匾额左上角;“真”上横右侧、下横河点之间等等。从断面看为新的机械划痕,推断是搬运不当所致。(图21、图22)

图21 划痕 在左侧“照”字右上方

图22 划痕 在左侧“照”字下方

变形:由于原先糟朽腐烂,修复前没有对接和矫形,又因修复材料强度高,因固化收缩,造成应力变形,匾额右侧中部塌陷,侧视口沿变形明显。鉴于在修复档案中“根据缺失部分形状填补残缺,以木粉—胶粘剂填平背面虫洞和凹凸不平的位置”。没有胶粘剂的数据,经过一般溶剂测试此修复材料难以溶解。(图23)

图23 匾额右侧中部塌陷与变形

开裂:在干缩、形变的同时,漆匾漆膜和木胎多处出现不同程度的开裂,形成裂痕甚至裂隙。(图24)

图24 开裂 形成裂痕甚至裂隙

脱落(剥落):器物干缩、变形、开裂的同时,局部出现漆膜起翘和脱落现象。在“马良”两字的左侧,“普”“光”的上部和下部,均有部分脱落。由于大量蛀空,形成空鼓,一些漆膜下面没有木的载体(图25),很容易开裂塌落(图26),如不填空压实必会脱落遗失。

图25 木胎蛀空

图26 漆膜塌陷

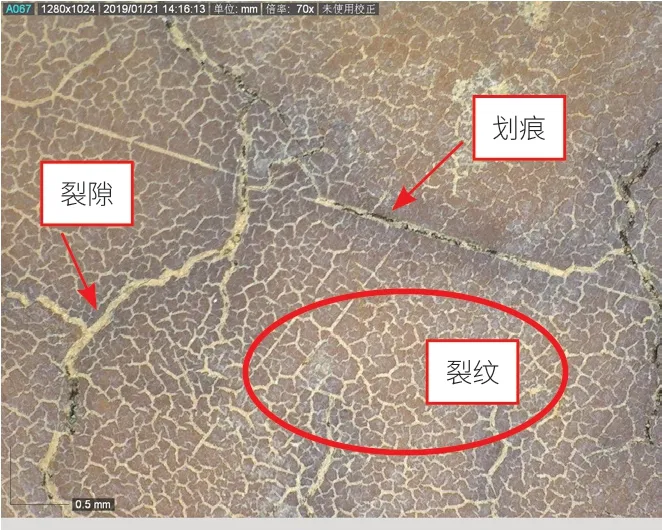

(三)漆匾显微病害

漆匾基本清洗后,可以看出漆匾没有漆器应有的光泽,呈干涩灰蒙状态。在显微观察下可以看到漆匾通体布满细小裂缝,而由于右侧长期埋在湿润的土下,在微生物的作用下,漆膜的色泽也有改变,颜色趋淡,呈土黄色(图27、图28)。图29为上金箔处 ,图30可见漆面和修补木屑交接处,用B72和颜料的见图31,疑是环氧树脂和木屑的见图32。原报告中提及的B72处用丙酮(CH3COCH3)能予以溶解,但报告中称“木粉—胶粘剂”未明确何种粘结剂,经多种溶剂试溶也不能溶解,疑是环氧树脂类粘结剂。

图3 马相伯“真光普照”漆匾病害图(四侧面)

图27 漆面通体龟裂漆匾左部(显微图200X)

图28 漆面通体龟裂 漆匾右部 (显微图200X)

图29 上金箔(显微图200X)

图30 漆面和木屑交接处(显微图200X)

图31 B72修补处(显微图200X)

图32 疑是环氧树脂(显微图200X)

(四)漆匾整体评估

漆匾一半陷在土中,出土时此部分应呈浸饱水状态,取出后失水干缩,造成部分缺失、收缩变形。漆匾左侧,内部蛀空,木质疏松,多年的虫蛀,产生大量孔道,表面漆膜和下面木质分离,连漆地仗的麻布也被蛀空。漆匾表面大漆有大量细裂缝,显微观察,全部呈龟裂状。几处出现大的裂痕、裂隙。

经修复前的杀虫防霉,虫蛀现象基本制止,未发现新的虫蛀和霉变,证明虫卵已被杀灭。右侧上沿因为虫蛀架空,漆膜脆弱无倚靠,一旦受到震动,则整块脱落;右侧有多处不规则的裂缝;表面呈灰色,仔细观察整个表面都有异物和脏物,虽然粗看整体色泽比较协调,呈青灰色,但已难见漆器的本来面目,通体污渍,金色黯淡,漆膜干涩。

此保护修复的难点在于:(1)匾体木质部分虫蛀空鼓,漆面以下有多处空洞,而目测难以发现空洞所在,也无法加固蜿蜒卷曲的虫洞,很容易造成漆膜的物理损害,造成塌陷;(2)由于已经过修复,原先修复的部位高低不平,右侧部分后加的修复材料不明,且没有整形,呈变形状态。如果去除,在与新材料的链接处的原有漆膜和木胎必遭损害,会对原件造成不可逆的损害;(3)漆匾右部在泥土中,由于酸碱和微生物的作用,腐蚀的状况不同,造成漆面的色泽与左面相差很大。

三、保护修复原则

根据上海土山湾博物馆藏“马相伯漆匾”的文物性质和特点,此次保护与修复所依据的法律法规依据如下:(1)《中华人民共和国文物保护法》;(2)《馆藏出土竹木漆器类文物保护修复方案编制规范》(中华人民共和国文物保护行业标准WW/T0008-2007);(3)《馆藏出土竹木漆器类文物病害分类与图示》(中华人民共和国文物保护行业标准WW/T0003-2007);(4)《馆藏出土竹木漆器类文物保护修复档案记录规范》(中华人民共和国文物保护行业标准WW/T0011-2008);(5)《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》(中华人民共和国文物保护行业标准WW/T0016-2008)等。

具体落实为:遵照可移动文物保护修复的相关法律法规,以考古信息和相关文献资料为依据进行修复复原,确保器物保护修复后外形结构完好、尺寸基本稳定、色泽自然协调、字迹完整清晰,在保持原始风貌的基础上确保文物的原真性和可识别性,达到展示的完美效果。

器物的本体材料与修复复原材料在种属和理化性能上或相同或接近,确保粘结材料的无毒性和可逆性,表面材料的可鉴别性。以传统工艺为基础,结合现代技术进行修复。

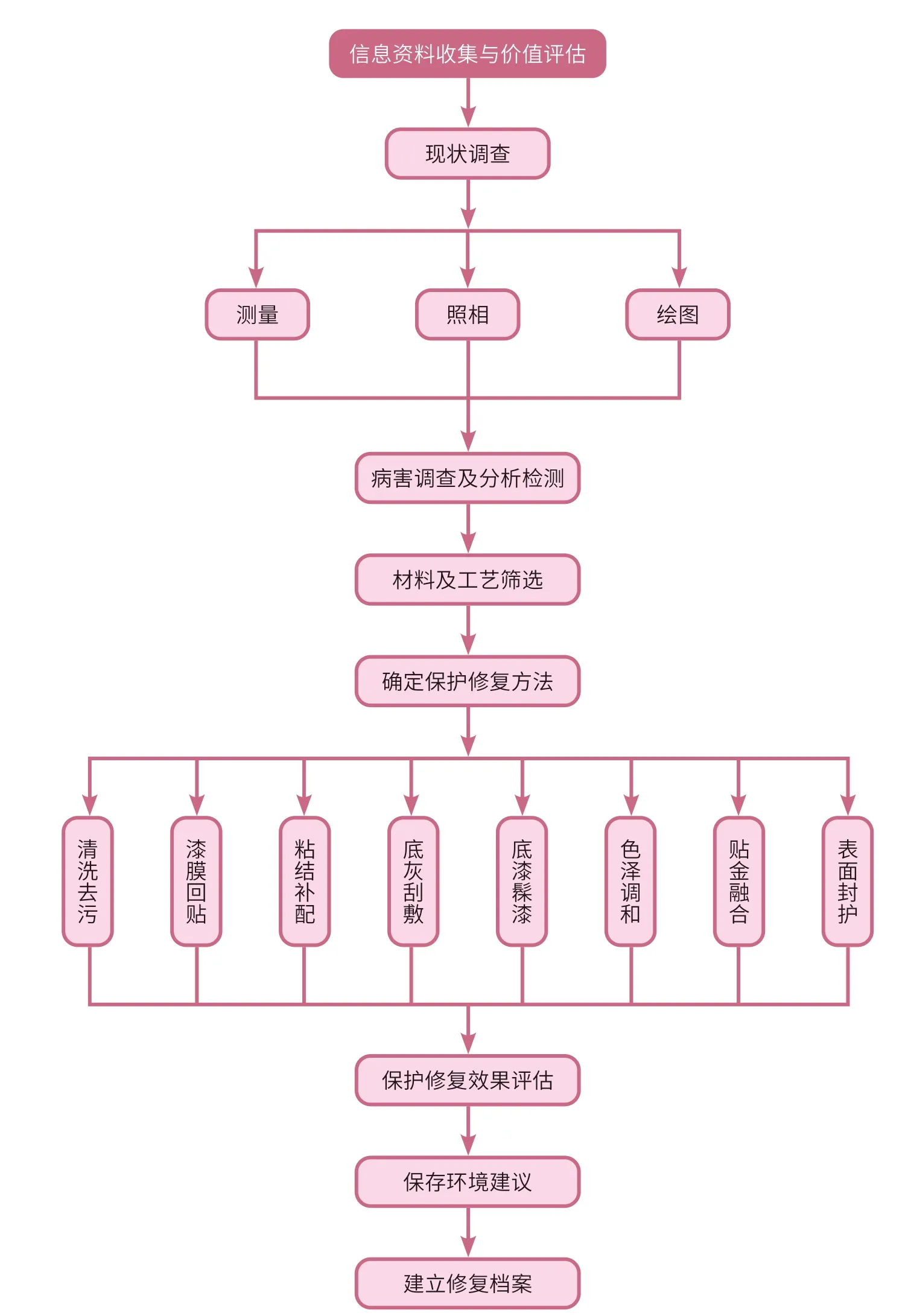

四、技术路线

采取的技术路线:病害调查—材质分析—清洗去污—漆膜回贴—粘结补配—底灰刮敷—底漆髹漆—色泽调和—贴金融合—表面封护。(图33)

图33 技术路线图

五、保护修复工艺和材料

根据以往的经验[4],保护采取了以下具体的方法。

(一)信息记录

经过测量此漆匾尺寸为长114.5cm、宽49cm、厚4.5cm,与广东省博物馆的记录(长114cm×宽49.5cm×厚3cm)有一点差异。

(二)清洗去污

用去离子水、无水乙醇濡湿棉签,分层清洗。水是极性分子,一般的异物容易被溶解。由于漆膜呈脆弱的状态,周身布满细小裂缝,做清洗时,一是湿度不能太高,二是尽可能地控制力度。如用湿巾纸的时候必须注意,漆片非常脆弱,布纤维容易把漆膜的碎片拉出。

去除表面的泥土污渍以后,原来修补的裂缝中的材料色差凸显,见图34。用乙醇去除不易,用丙酮多次清洗,去除在漆面溢出原修补的部分,只露出填缝部分(图34)。对于中间粘结填补的、高低不平的部分(新的修补材料部分),用软轴机刀小心翼翼地去除。再用手术刀慢慢削去高出部分。后用400目的沙纸打平(图35)。

图34 去除表层污渍后的裂缝处

图35 去除不当修复的B72覆盖物

用手术刀机械清理固化凸起物,再用溶剂去除遮盖在漆膜上的部分。右侧原修补处,溶剂难以溶解,不能拆卸,对于表面不平处加以削峰填谷处理。

(三)漆膜回帖

对于局部脱落的漆皮加以回帖,对于已掉落的漆皮,找到对应之处,一一对上。用聚醋酸乙烯乳液(Polyvinyl Acetate Emulsion)加以粘接。对于一些空鼓部分,用腻子填充,再回复漆膜。聚醋酸乙烯乳液分散介质主要是水,其无污染、不易发霉、粘接强度高、可用于多孔性物质的粘接的特性,适用于漆木器的粘接和加固,缺点是固化时间较长,粘接和加固时需要固定。 腻子采用多功能水性腻子膏,此腻子为水溶性,可以掺入水性颜料加以调色,干后有一定的强度。在表面处理时,加工方便。

图36 将缺损部位加以固定

图37 聚醋酸乙烯乳液和木屑混合物填充粘接

(四)粘结补配

缺失部位的修补需有依据地进行。补配胎体材料选用木材结构相近的木屑,对于木屑必须脱去木素和树脂等挥发性物质。木屑用加温的方法加以脱脂,在200°C下,脱去树脂和木素。加工后作为填空的基料。先将需拼接的部位加以固定,部分用竹签加以加固固定,加工后的木屑用80%聚醋酸乙酯乳胶搅拌粘接,粘接内层用颗粒大的,由内而外,目数增高,颗粒越来越小。并用竹签内部支撑加固。

(五)漆腻刮敷

用颜色接近的水溶性腻子材料刮涂在补配胎体,刮平补全,干后用砂纸将表面打磨平整,用湿巾去除表面残留的颗粒物。如有凹陷或缺口,则需再刮灰打磨,直至全部平整光滑。对于大的裂隙也是如此,增加步骤,层层叠加。腻子必须选择结合力弱的,可分散修补材料可能产生的应力。

(六)底漆髹漆

生漆主要由漆酚(50%~80%)、树胶质(5%~7%)、水不溶性糖蛋白(1%)、漆酶(0.24%)以及水份(20%~25%)组成,其中漆酚是生漆最主要的成膜物质,是影响生漆质量优劣最重要因素。漆酶活性的高低则直接影响到生漆的干燥性能。漆酶对环境有较高要求,所以生漆一般要求温度在20℃~30℃,相对湿度在70%~85%的状态下进行施工。如果太过干燥、温度过低可使漆酶失去活性。虽然上漆已错过四五月的最佳时期,但通过在雨天并加温操作,解决了成膜的问题。用生漆在表面底灰层髹刷在表面平涂。在涂大漆之前,先要把漆匾上面的所有修补处都打平,缺损处用水性颜料做好颜色,再进行揩漆。揩漆时间选择湿度高的时候。前后分三次处理。揩漆工艺是尽可能将生漆填入小裂缝中,漆层要薄。生漆在小的裂隙中结膜以后能够有效隔绝外面来的水汽,提高木材的形稳性,同时在整个色泽上恢复了原来漆膜应有的光泽。

(七)色泽调合

在上大漆时根据受损不同,而产生的斑驳,根据需要分层次上大漆,并依据原修复的材料色泽,用相同色泽的新材料,与原有色泽衔接。对于后修复部分,采用水性材料染色,颜色统一但材料不一样。修复材料和工具:水性颜料划痕补漆膏。

(八)贴金融合

对于大面积的金箔褪色问题,以金箔留存最佳的金字为标准,回贴部分金箔,在“真”“光”两字上以“照”字为标准,贴上金箔。在金色缺失部分涂以水溶性金箔胶,放置3小时后飞金上箔。此次金箔色温偏冷色,色泽与原来有些差别,但上金箔部分都是已完全缺失的部位,在工艺上加以处理,模拟斑驳的形态,让四个字看上去统一和谐。

(九)表面封护

用大漆和其他颜料做修饰,既能遵照依旧修旧和可识别原则,但更重要的是隔绝小裂缝的水汽通道,达到封护的作用,以确保漆器不易受温、湿度的变化而产生收缩,扩大裂隙。

六、修复前后效果(图38—图42)

图4 马相伯“真光普照”漆匾病害正背面线图

图38 修复前正面照

图39 修复中清洗后部分修复正面照

图42 修复后背面照

图40 修复后正面照

七、结语

漆匾经过修复,去除了污染和不当修复的附属物。并通过中国传统生漆对表面裂缝的充填,隔绝了水汽交换,有利于控制漆片的剥落。使用原漆匾的材料进行加固,恢复了漆匾的原有色泽,达到了修旧如旧的目标。

文物修复后,需安置在一个稳定的环境下,不然,文物还会受到各类伤害。文物保护必须按照《文物行业标准管理办法》《博物馆藏品管理办法》《博物馆藏品保存环境试行规范》等标准或规范化文件中的相关条款执行。建议专柜专匣保存。定期检查,有问题及时处理,并做到:

1、防光照射:漆匾必须避免紫外光的直接照射,紫外光能促使漆膜老化降解;热辐射会影响胎体材料稳定,因此保存环境应采用冷光源,展示环境的照度应小于150Lux。

2、温湿度控制:环境温度宜控制在15~25℃,不宜骤变,24小时的温差尽可能控制在±2℃左右;相对湿度控制在55%~65%, 24小时的湿度差宜控制在±5%左右;

3、防霉防虫:鉴于曾经大面积虫蛀,证明漆匾的木材比较容易成为昆虫和细菌的营养载体,除了给予良好的环境来堵截外来侵扰,建议每2个月观察一下,是否受昆虫和细菌的影响;

4、包装搬运:现已放置木匣中,尽可能用木匣整体搬运。提取漆匾时,因为漆匾已经蛀空,应双人双手托取,分散应力。轻取轻放,防止碰撞、叠压、挤压,避免对文物造成损伤。

马相伯作为中国近代史上第一座私立大学震旦大学的创始人、复旦大学的首任校长,他题词的漆匾在由复旦大学参与创办的上海视觉艺术学院恢复青春,恢复了近百年前的原貌,是谁也难以预料的。“子在川上曰:逝者如斯夫”,可精神永存。科技在发展,科学的方法和传统的技艺相结合,使历经近百年沧桑的文物摆脱了“遍身伤病”和“蓬头垢面”,以真实而康健的面目重现。“真光普照”漆匾已通过专家评审,收藏在上海土山湾博物馆,纪念着马相伯这位中国近代史上卓越的教育家,缅怀着浓浓的师生情。

图41 修复前背面照