20世纪90年代韩国视频艺术纵览

2022-01-21赵善玲

赵善玲(韩)

(釜山大学,釜山 609-735)

众所周知,在西方,尤其是在美国,现代主义绘画的权威在20世纪60年代中期以“后绘画性抽象(post-painterly abstraction)”达到顶峰。而视频艺术作为一种另类媒体出现,以抵抗现代主义绘画的权威。作为一种后唯物主义的、进步的、多元的媒介,视频与表演艺术、大地艺术和过程艺术一起在60年代中后期到70年代初出现。它们试图推翻世俗的、特定媒体的现代主义美学。80年代之后,由比尔·维奥拉(Bill Viola)和加里·希尔(Gary Hill)领导的“视频古典主义”时代开始了。这一时期的重点是视频制作本身的方法论—主要是编辑和图像处理技术。然而,讨论视频艺术最初的起源,离不开另类性的观念。

韩国的视频艺术过程的发展轨迹与西方截然不同。首先,西方与韩国的视频艺术历史在起初有相当大的时间差。韩国的视频艺术正式开始出现是在20世纪90年代。考虑到媒体或视频文化直到90年代才在韩国广泛传播,这并不奇怪。事实上,韩国视频艺术的特点并不在于它是什么时候出现的,而在于它是在一种生成理论的支撑下出现的。在韩国,视频艺术经常被“新一代”“新媒体”“新感性”等词语所修饰。这种背景特征培育了一种艺术场景,它不适合用批评、抵抗和替代等概念去构建,而是适合用“代际转换”的概念来论述。

20世纪90年代,韩国视频艺术的另一个独特方面在于:盛行于90年代早中期和90年代末的关于代际转换和新感性的话语制造了不同的术语和表达。这使得产生于不同时期的视频作品之间产生了代沟。这种差距不仅体现在话语上,也体现在作品(至少是被认为是主流的作品)所反映的艺术倾向上。冒着过度概括的风险,我们可以说,通常用来描述90年代早期到中期视频作品的修饰语是“技术”,而90年代后期的作品则是指“影像文化”。当时的档案资料显示,许多展览、评论和对话都围绕着这些关键词展开。虽然忽略了建立一个坚实的美学态度或方向的支持,大量的评论,批评和替代,90年代的韩国视频艺术似乎已经从一件事变成了另一件事。这种没有成熟、没有扩张、没有批判的过程由一种倾向突然转变为另一种倾向的现象,不仅是在视频艺术上,在韩国艺术史上也屡见不鲜,这是韩国独有的现象,未来需要进一步分析。

一、“新技术与艺术相遇”的90年代前期

在90年代早期到中期的艺术场景中,大部分的视频作品都是视频雕塑和装置。换句话说,主流趋势是将视频作为雕塑或装置的一部分,而不是作为一个独立的作品来呈现。这似乎与80年代中后期形成的小型艺术家团体的倾向是一致的,这些团体包括Nanjido、Meta Vox、Logos & Pathos和Ta - ra,他们试图解构体裁,逃离平面。来自Logos & Pathos的文洲(Moon Joo)和来自Ta-ra的陆根丙(Yook Keunbyung),对视频的采用可能促成了90年代早期至中期的视频雕塑/装置艺术趋势。当时,金载权(Kim Jaekwon)、陆泰镇(Yook Taejin)(图1)、陆根丙(图2)、文洲、赵泰炳(Cho Taibyung)、朴炫基(Park Hyunki)、金海敏(Kim Haemin)等视频作家参与的展览经常以“技术与艺术”为主题进行策划。其中最具代表性的展览有:《艺术与技术》(艺术的殿堂美术馆SAC Hangaram,1991);《科学+艺术》(COEX展览馆,1992);《技术艺术》(大田世博会,1993年);《人类与机器:科技艺术》(东亚画廊,1995)。但是,在技术讨论广泛展开的同时,个别作品的目标与对机器文明的反省等问题并没有深度吻合。在这一时期的韩国艺术界中,技术更接近“新媒体”(不同于绘画或雕塑等传统媒体),而不是21世纪对精密机械或计算机的定义。视频作品很多时候被解释为“艺术和科学的相逢”①金弘姬《人类和机械:技术艺术》展(东亚画廊,1995年6月2日-7月8日)图录所载文字。“传统审美意识的断绝”②刘载吉(Yoo Jaekil)《艺术与技术》展(艺术的殿堂美术馆,1991年9月19日-10月3日)图录所载访谈 第7页。。

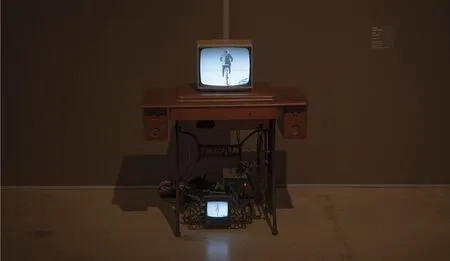

图1 《Disguise》,陆泰镇(Yook Taejin),视频装置,1996

图1 《Reverse》,金世镇(Kim Sejin),6频道视频,1min,1998

图2 《The sound of Landscape+Eye for Field》,陆根丙(Yook Keunbyung),混合媒体,1989/2019

虽然很难普及,但对于90年代初中期的艺术家来说,大体上,视频媒体的含义与其说与影像文化或大众文化等参照关联,不如解释为非物质客体或非雕塑物,即与可以触碰的现实事物不同。从某种意义上说,视频代表了“幻觉”和物质的缺乏—一种存在于物质世界之外的、可触摸的、永恒的东西—它被概念化为一种水反射的延伸版本。视频多与具有物质属性的雕塑、装置等事物结合,与另一种艺术形式进行比较或沿着模糊的线条进行展示,屏幕上的图像相对静止。据推测,这是受70年代开始从事影像制作的朴炫基的作品的影响。当然也有白南准(Paik Namjune)的影响。但对于当时的视频作家来说,他们所接受的主要是白南准从结合雕塑和影像的形式出发,而不是从媒体文化批评的角度出发。

当然,也有像陆泰镇一样的艺术家,在如《巴黎艾玛》和《乐天世界》等早期个人展上表现出对城市大众文化的关心。但这两部作品并不是视频作品。陆泰镇之后制作了以“虚幻与真实”为主题的视频作品。陆根丙用视频表现的“守护历史的眼睛”。文洲的作品是在雕塑客体的延长线上使用小型显示器。金海敏的作品同样也通过使用小型显示器,对现实和假象的界限提出疑问等,这些都呈现出这样的趋势。很少有艺术家对编辑或速度感感兴趣,考虑到是在影像文化本身并不普及的时代,这种情况是很自然的。视频多用来表现缓慢移动或反复移动的行为。如,陆泰镇的“行人”、陆根炳的“眨眼”等。总而言之,在90年代初中期,虽然说视频艺术主要是在技术讨论的背景中被接受的,但实际上,是在扩大经验方面使用新媒体。视频的反复性与虚幻性是为了表现脱离日常时空感的特殊经验而使用的。这与为表现具体经历时间的物质性质而使用视频媒体的美国初期作家的行为有所区别。

有一点需要指出的是,在这一时期有一些艺术家的视频艺术场面表现出了不同的倾向。与当时很多艺术家对表现身体不太感兴趣,或者说多数艺术家更接近于表现抽象不同,吴景和的视频作品“女性的欲望”的焦点放在具体的身体上。即强调了性别化的身体描写。当然,吴景和在一定程度上与当时的视频作家们有着共同的主题意识,但她的作品也被视作是探索女权主义、身体和视频的关联性的少有先例。

二、“新一代影像文化”产生的90年代后期

在90年代后期,出现了很多将影像视为独立媒介的作品,而不是作为艺术品的一部分。换言之,使用“视频特定语法”—编辑、图像处理/转换、叙事、声音和图像的组合—的趋势开始出现。然而,奇怪的是,这种变化被理解为一代人的转变,而不是引发关于这些作品是实物还是视频的争论。90年代末的视频作品被认为是“新生代对视频文化的探索”,与90年代初、中期的视频雕塑和装置作品被称为“具有新感性的技术艺术”的逻辑相同。

《艺术月刊》在2000年9月出版了《视频时代艺术家的年轻情感》特辑。其清楚地展现了当时创作的理念。该特辑以“通感图像的冲击”“混乱重组,音乐视频的艺术”等为关键词,介绍了年轻艺术家们的作品,其中大部分为视频作品。另外还刊登了三篇文章,分别是:沈相勇的《新媒体时代:具有MTV敏感性的艺术》、李东渊的《图像消费的新一代MTV儿童》,以及白智淑的《音乐视频与MTV的文化意义》。从标题可以看出,新一代的艺术家被称为“MTV儿童”(MTV kids),视频则被强调为他们的代表媒体。但今天回顾当时被讨论的“新的冲击”,无论如何只能说是相对而言的冲击。被称为“MTV儿童”的作家们主要是在1970年代中期出生的,他们的童年在70年代后期至80年代初期度过,那时不能说是韩国视频文化爆发的时期。他们也是到了20多岁才经历了影像文化的发展。

韩国视频艺术史的另一个鲜明特征是:随着视频艺术成为新一代的文化符号,大众文化与艺术之间的差距空前缩小。挪用与混合模仿的流行,高端与大众文化边界的瓦解,各种后现代话语的诞生,都伴随着这一现象而有节奏地发生。90年代后期,举行了多场具有视频、大众文化、城市等关键词的展览。1996年在首尔的《城市和影像》展,就是一个很好的例子。文化观光部将1998年设为“照片影像年”,随着《照片的视觉延伸:现实与幻象》展(国立现代美术馆,果川)的开展,将视频影像用在展览中变得非常有趣。因为他们将视频影像与照片归为同类“光学图像”,这样的视角相对来说比较新颖。

虽然主要是由视觉艺术家设计的,但与西方的视频艺术与电影工业的实验性尝试(如结构电影和扩展电影)仍然相距甚远。事实上,韩国的实验电影发展历史较短,流派之间的壁垒较高,电影与艺术的交汇机会较少。但是90年代后期,随着电影专业或专门学习视频影像的专业艺术家,例如咸良娥(Ham Yangah)、金世镇(Kim Sejin)等人作品的发表,一种试探电影和艺术界限的倾向也开始在韩国形成。这些艺术家将电影语言和技术引入到视频艺术中,并将其与空间和身体体验相结合。90年代后期,关于录像和单频道视频的艺术话语的突然爆发也与这些情况有关。例如,《艺术月刊》2000年3月号的专题“视频艺术的昨天和今天”中的两篇文章,分别是赵善玲(Cho Seonryeong)的《影像文化新传播的视频艺术》和刘桭相(Yoo Jinsang)的《单频道视频,网络时代的独立媒体》。

但另一方面,由于“特异性的视频作为一个独立的艺术品,而不是雕塑或装置的一部分”的特殊性过于突出,被强烈关注,超越了对个别作品性质的考虑,从而出现了单频道这一形式本身即是一种媒体特定论的新观点。“单频道视频不是‘空间艺术’,而是‘时间艺术’,因此不适合在展会像艺术品一样展示”,这种主张主要从观众对视频艺术展览的反应上得出(“观众在某个绘画或雕塑前会停留二三十秒左右,在视频艺术前则一闪而过”③金贤道. 韩国录像艺术的必经之路, 艺术月刊, [J].1998(10): 80.)。虽然根据作品的不同会有差异,但是对比今天的观众不介意花10-15分钟的时间在展览中看视频,可以看出当时谈论的时代特征。

还有一个需要注意的情况是,在90年代后期,开始被创作的不仅仅只有单频道视频,多频道视频/视频影像装置也同时在被创作着。金世镇(图3)、咸良娥和朴和英(Park hwayyoung)等艺术家是这一领域的先驱。赵承浩(Cho Seoungho)虽然主要在美国活动,但他也是主要的韩国多频道视频装置艺术家之一。利用投影仪代替离作品客体较近的显示屏,将屏幕本身变成展览空间上的组成部分,90年代以后,这种做法在西方的视频艺术场景中开始流行。参考这一点,韩国和西方在视频艺术发展的时间差距可以有所减小。由于技术、经济等原因,在西方单频道视频和多频道视频/视频影像装置作品的发展存在相当大的时间上的先后,而在韩国这两种艺术创作形式几乎是同时发展的。

在这一转变过程中,从90年代初期到中期的视频雕塑/装置艺术失去了在主流艺术领域的地位。这不仅是因为新视频文化的连锁反应非常强大,也因为许多艺术家不再继续视频创作。虽然也有陆泰镇、陆根丙等持续进行视频创作的艺术家,但金载权、文洲、李元坤等多数作家放弃影像创作或转向理论研究(陆泰镇和陆根丙坚持他们自身风格,没有受到其他流行趋势的影响)。从某种意义上说,这是很自然的,因为这些艺术家首先接受了视频作为雕塑或装置的一部分,而不是视频本身。然而,对于90年代后期的“视频文化”艺术家来说,视频是最基本的自我表达方式,他们中的大多数人在2000年甚至至今都在继续使用视频工作。就此而言,将90年代后期的韩国视频艺术称为“‘视频艺术家’的真正定义出现的时期”似乎是再合适不过了。