北方有江南:一项景观史的研究

2022-01-19张俊峰

张俊峰 李 杰

不论是在古代社会,抑或是今日,“江南”一词对于中国人来说都是一个意蕴丰富的词汇。江南本是一地域泛称,隋唐以降,伴随着江南地区的繁荣发展,江南一词逐渐具有象征意义,并被赋予越来越多的内涵与象征。在历史的层层塑造之下,“江南”呈现给世人的面相也越来越多。究竟何为“江南”的底色?“江南”对于中国古代社会中的人来说,究竟象征着什么?对以上两个问题的回答,其实亦是对“何谓江南”这一学术问题的回答。

江南以其自身的历史独特性与丰富性一直是学术界关注的热点话题,其中对“何谓江南”这一问题的研究亦较为丰富。总体而言,对于“何谓江南”这一问题的相关研究可大致分为实、虚两大类。其一,实的层面,主要是对江南地域范围的界定(1)众多学者都曾对这一问题进行过探讨,主要有周振鹤:《释江南》,钱伯城主编:《中华文史论丛》第49辑,上海古籍出版社,1992年;胡克诚:《何处是江南:论明代镇江府“江南”归属性的历史变迁》,《浙江社会科学》2018年第1期;黄爱梅、于凯:《先秦秦汉时期“江南”概念的考察》,《史林》2013年第2期。,以及对江南内部社会、经济、文化等方面的研究。学界大都认同江南是一个变动的概念,其所指代的地区存在一个不断缩小与特指的趋势,但对不同时期,尤其是明清时期江南的地域范围,学者存在不同的看法,其中最具代表性的是李伯重的“八府一州”说(2)参见李伯重:《简论“江南地区”的界定》,《中国社会经济史研究》1991年第1期。,徐茂明的“六府一州”说(3)参见徐茂明:《江南的历史内涵与区域变迁》,《史林》2002年第3期。,以及近年兴起的泛江南、大江南、中江南、小江南多层构成说(4)参见夏明方:《什么是江南——生态史视域下的江南空间与话语》,《历史研究》2020年第2期。。其二,虚的层面,即对于江南内涵以及象征意义上的江南进行探讨。(5)此类研究成果亦为数众多,其中代表性的有胡晓明:《“江南”再发现——略论中国历史与文学中的“江南认同”》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期;丁梦琦:《“江南”地理内涵的演变及其文化意象》,《中国地名》2020年第10期;葛永海:《地域审美视角与六朝文学之“江南”意象的历史生成》,《学术月刊》2016年第3期;潘泠:《乐府江南诗中“江南”意象的形塑及其流变》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2014年第1期。在对江南研究不断深化的过程中,逐渐出现了走出江南看江南的呼声,强调要“在江南与国家和其他区域的关联和互动中探讨江南的特殊性”(6)夏明方:《什么是江南——生态史视域下的江南空间与话语》,《历史研究》2020年第2期。,并已有学者对此实践,如王加华的相关探讨(7)参见王加华:《处处是江南:中国古代耕织图中的地域意识与观念》,《中国历史地理论丛》2019年第3辑。。

近些年伴随着环境史、景观史的发展,从景观史的角度切入江南研究成为一种新兴的研究取向。复旦大学安介生教授是国内较早倡导进行景观史研究,并对江南景观史进行研究实践的学者之一。安介生在《江南景观史》一书中,既阐述了对进行中国景观史研究的理论思考,亦以江南区域为对象进行了大量的实证性研究。安介生认为景观是由历史塑造的,所谓景观史研究,绝非简单地叙述风景,而是要探讨其背后的动力机制和丰富的历史信息。安介生尤其强调景观形成背后的动力机制,强调要注重“结合社会与自然多种因素的影响及作用,而不是就景观谈景观”(8)安介生、周妮:《江南景观史》,江西教育出版社,2020年,第14页。。他认为西方学界在景观史书写方面形成了两大范式,一为时间序列的景观史范式,其二为专题或主题型的景观史范式,认为对景观进行归类研究,是景观史研究的一项重要方法。(9)参见安介生:《他山之石:英美学界景观史范式之解读》,《复旦学报(社会科学版)》2020年第6期。

中国北方某些区域因与江南在某些方面具有相似性,亦或者说符合当时人们头脑中的江南形象,从而把这些地区称为“江南”。传统时代北方地区有“江南”美誉的地区为数不少。夏明方曾言道“在新的历史时期,就‘江南’谈‘江南’已然不够,还需要跳出‘江南’看‘江南’”(10)夏明方:《什么是江南——生态史视域下的江南空间与话语》,《历史研究》2020年第2期。,故通过对中国古代北方“江南”这一组专题地域景观的研究,既能够对景观史这一研究路径作一项具体实践,又能对“何谓江南”问题做出一些简单而符合历史真实的回答。

一、宁夏灵州:北方地区称“江南”之始

灵州位于宁夏北部地区,是见于文献记载最早被称为“江南”的北方地区。明代时,宁夏“塞北江南”的美誉已在国内广为流传。与北方地区其他“江南”相比,宁夏“塞北江南”亦是知名度最高、传播最为广泛、最为大众所熟知的地区和名号。

(一)宁夏灵州“塞北江南”名号的提出者与提出时间

通过对相关史料的分析,笔者认为宁夏北部地区的“塞北江南”之名,极有可能在隋炀帝在位之前已有之。宋代类书《太平御览》的《州郡部》中记载“周宣政二年,破陈将吴明彻,迁其人于灵州。江左之人崇礼好学,习俗皆化,因谓之塞北江南”(11)李昉等编纂:《太平御览》卷一百六十四,王晓天、钟隆林校点,河北教育出版社,1994年,第560页。。《太平御览》此条材料引自《图经》。根据学者的考证,《太平御览》所引《图经》是为隋代郎茂所著《州郡图经》一书。(12)参见白述礼:《灵州史研究》,宁夏人民出版社,2018年,第106-107页。根据郎茂《州郡图经》的成书时间(13)关于《州郡图经》的著书时间,白述礼认为在大业三年(607)到大业十一年(615)之间。参见白述礼:《灵州史研究》,宁夏人民出版社,2018年,第107页。,以此推测灵州“塞北江南”美称出现的时间应早于隋炀帝大业十一年(615)。笔者认为这个最晚的时间节点应是可信的,但是依照现今所见史料分析,灵州“塞北江南”名号出现的时间很可能要较大程度上早于大业十一年。

“塞北江南”一词究竟是早已在民间流传,继而由郎茂记入书中,还是郎茂撰书过程中自创的一个词语呢?这个问题关系到“北方江南”的历史跨度,值得探讨。灵州是西北地区自然条件较好的地区之一,有“地得江南壤”(14)杨继国、胡迅雷主编:《宁夏历代诗词集(一)》,宁夏人民出版社,2011年,第189页。之誉。早在秦汉时期即开渠灌溉发展农业(15)参见《宁夏水利志》编纂委员会:《宁夏水利志》,宁夏人民出版社,1992年,第38-39、477-479页。,东汉时期此地已“沃野千里,谷稼殷积”(16)范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷八十七,中华书局,1973年,第2893页。。隋代以前,此地已有较大规模的开发,且农业比较发达。根据《图经》的记载,北周迁江南败兵于灵州,可以想象当这些败兵长途跋涉,穿过荒凉之地,“程分碛里砂”来到“地得江南壤”(17)杨继国、胡迅雷主编:《宁夏历代诗词集(一)》,宁夏人民出版社,2011年,第189页。的灵州时,水渠、果园、腴地等颇具江南景韵,在思乡和所处环境的作用下,难免有所触动,望之如似江南。另史载“上大将军、郯国公王轨破陈师于吕梁,擒其将吴明彻等,俘斩三万余人”(18)李昉等编纂:《太平御览》卷一百五,王晓天、钟隆林校点,河北教育出版社,1994年,第43页。,由此可见迁往灵州的败兵人数应有万人之多。人数如此之多,他们的认知和称呼有一个比较大的接受群体和传播基础,换言之,“塞北江南”的称号在当地有存续下去的基础。

在此时期,灵州本地人和迁入的避难者称呼本地为“江南”的概率微乎其微。灵州位于西北腹地,交通不便,比较闭塞,亦有“四塞”之称。且在隋代之前,南北分立,灵州地区与江南地区交往甚少。同时灵州较为繁庶,对江南地区知之不多的本地人断不会自称本地为“江南”。且在北朝时期,外迁进入此地之人,多是“中州人士避难者”(19)杨慎:《秇林伐山》卷三,嘉靖三十五年王询刻本。,而鲜见成规模的江南移民群体。故笔者推测,称灵州为“江南”很可能始于这些兵败的“江左之人”。

此外《隋书》记载,“茂撰《州郡图经》一百卷奏之,赐帛三百段,以书付秘府”(20)魏征等撰:《隋书》卷六十六,中华书局,1982年,第1555页。。秘府是皇家禁苑藏书之地,不易为人所见。但是韦蟾在《送卢潘尚书之灵武》中却写道“贺兰山下果园成,塞北江南旧有名”(21)黄勇主编:《唐诗宋词全集》第4册,燕山出版社,2007年,第1837页。。韦蟾说“塞北江南”是“旧有名”,韦蟾作为中央政府的官员,存在看到秘府藏书的可能性。但是其诗征引的是赫连果园意象,而非郎茂的习俗风化意象。根据诗文用典据事以类义、援古以证今的原则,这说明韦蟾知道,或者说是听说过“塞北江南”的美誉,但是其获得途径却并非是通过郎茂的《图经》。这在一定程度上佐证了“塞北江南”美誉在民间流传的可能性。

(二)隋唐以降“塞北江南”的主要内涵

从韦蟾的诗作《送卢潘尚书之灵武》中可以得知,唐代时“塞北江南”之称已与土地生产相联系,而宋代编纂的两部重要书籍《太平御览》和《太平寰宇记》,却并没有沿袭此种说法,而是强调其文化属性。这种编纂取向应与宋代华夷观念的强化有极大关系。总体而言,隋唐以降,后世赞誉宁夏“塞北江南”者多是强调其农业繁盛、水利发达、物产富饶。从现存的文献来看,中古以后主流观点普遍认为宁夏北部地区的水利优势是其成为“塞北江南”的根本性原因。

宁夏北部地区的水利优势与黄河密不可分。当地的平原地形使得这里“河道平缓,流速较小,流量稳定”(22)水利部黄河水利委员会《黄河水利史述要》编写组编:《黄河水利史述要》,水利出版社,1982年,第6页。,良好的水文环境十分便于发展水利与农业。早在秦代,此地便开始进行水利设施的修建,此后历代水利建设相承不息。至元代,张文谦整修此地水利时“浚唐来、汉延二渠,及夏灵应理鸣沙四州正渠十,支渠大小共六十八,溉田十数万顷,人蒙其利”(23)许容修:(乾隆)《甘肃通志》卷三十二,文渊阁四库全书本。,可见其水利规模之大。明清是“宁夏引黄大规模灌溉系统的形成和发展”(24)马启成:《回族历史与文化暨民族学研究》,中央民族大学出版社,2006年,第391页。时期,水利设施的发达给此地带来极大的益处,故有清人言道“黄河为害于汴梁,独利于宁夏”(25)梁份:《秦边纪略》卷一,赵盛世等校注,青海人民出版社,1987年,第291页。。

经过自秦汉至隋唐的水利建设,较为发达的水利设施对当地的农业生产带来极大的促进作用。《武经总要》中载“置堰,分河水溉田,号为塞北江南,即此地也”(26)曾公亮、丁度:《武经总要》前集卷十九,《中国兵书集成》第3册,解放军出版社、辽沈书社,1988年影印本,第947页。。明清时期,凡论及此地为“塞北江南”者,大多强调其水利,已成为主流认识。如明代于慎行在其笔记《谷山笔麈》中记“今宁夏富饶甲于西边,水泉之利,号为小江南”(27)于慎行:《谷山笔麈》卷十二,《笔记小说大观》四十编第9册,江苏广陵古籍刻印社,1983年,第487页。;清代巡抚杨应琚在《浚渠条款》中称“开渠引流以灌田亩,遂能变斥卤为沃壤,而民以饶裕,此其所以有塞北江南之称也”(28)马福祥、陈必淮修,王之臣纂:《朔方道志》卷七,天津华泰印书馆,1927年铅印本。。明清时期的方志、文集、笔记中此种叙述屡见不鲜。可以说在明清时期,“塞北江南”与水利拥有紧密的联系,水利以及在此基础上的富庶情形成为民众对于“塞北江南”地区,或者说是这个象征意象的普遍认知。

(三)明代宁夏“塞北江南”的盛名之累

“塞北江南”是一美誉,但明代宁夏外界和内部之人的认识却趋向于两极。一方面是外部之人沿袭此地水泉之利、宁夏富饶的传统看法;另一方面,宁夏本地之人则以盛名为沉重的负担,以之为苦。宁夏以盛名为累的情况,在明万历元年(1573)朱笈上《豁免屯粮赔累疏》中体现得淋漓尽致。明代宁夏地区处在明蒙冲突的前线,不安定的边防环境给宁夏地区的社会、农业生产带来了极大的破坏。故朱笈在奏疏中称:

屯粮疾苦,沥情上恳照得,宁夏孤悬河外,逼邻敌巢,地土硝碱,膏腴绝少,而当时定税遽拟一斗二升。其后因缺马缺料,加增地亩草束,赋日益重。又其后,河势迁徙,冲没良田,遂至河坍沙压、高亢宿水、荒芜无影等项,而田不得耕矣。继又加以杂差,则挑渠修坝,采草纳料,卷埽起坞等项,而劳者弗息矣。(29)许容修:(乾隆)《甘肃通志》卷四十五,文渊阁四库全书本

鉴于宁夏的困境,当地地方官员曾多次上疏请求蠲免,但朝廷阁部官员囿于“塞北江南”的传统观念,多不同意。此次朱笈不合时宜地匆忙上疏,即是深恐重蹈覆辙,故他在奏疏中称“臣窃私忧,夏镇素有江南之名,惟恐溺于旧闻者,见此蠲免,必曰夏有水利,税不可免,军饷岁用,额不可缩”(30)许容修:(乾隆)《甘肃通志》卷四十五,文渊阁四库全书本。。“惟恐”一词既突显了朱笈窘迫的心境,又说明此前类似事件给朱笈带来的心理阴影。朱笈在奏疏中直截了当地指出,宁夏这种破败的状况是因为“塞北江南”的称号,其云“夫夏方何为而敝也?以粮差繁重之累也。粮差何为而累也?以塞北江南之称也”(31)许容修:(乾隆)《甘肃通志》卷四十五,文渊阁四库全书本。同时批评朝廷官员没有实地到过宁夏,却溺于旧闻,从而使得“夏人冒鱼米之虚名,受征敛之实祸”(32)许容修:(乾隆)《甘肃通志》卷四十五,文渊阁四库全书本。。

朱笈把宁夏败落的缘由简单地归咎于“塞北江南”这一美称,虽有失偏颇,但也从侧面揭示了“塞北江南”的美称在明代广泛传播,使得宁夏地区失去了享受某些优惠政策的机会,从而加重了地方负担。唐代韩愈曾言道“当今赋出于天下,江南居十九”(33)韩愈:《送陆歙州诗序》,《韩愈集》,黑龙江人民出版社,2005年,第261页。,明清时期更是有江南重赋之说,宁夏虽不位于江南地区,但因其有“江南”之称,亦受重赋之累,可谓巧矣。

二、北方其他地区的“江南”或“小江南”

除宁夏“塞北江南”外,传统时代北方其他地区也存在不少被冠以“江南”美称的地区。根据这些地区被称为“江南”的缘由,可大体上把北方“江南”分为以下几个类型,即水利型、稻作型、景观型(又可分为自然景观型和亭台楼阁人文景观型)、文化型(又可分为边疆型与内地型)、富足象征型、复合型(含两个或两个以上类型者)“江南”。

(一)水利型、稻作型“江南”

水利和稻作农业是江南地区农业生产的典型意象。隋唐五代时期“我国北麦南稻的粮食结构基本成型”(34)徐海荣主编:《中国饮食史》,杭州出版社,2014年,第255页。,稻、麦分别成为南方、北方农业生产的典型作物。江南稻作农业地区的水利设施一般较为发达,发达的水利设施和水稻作物的种植成为江南的典型象征,部分北方地区因水利设施较为发达,或因种植水稻具有类似江南的景象,而被冠以“江南”之名。古代中国以农为本,水利设施的修建关乎农业生产,北方地区作为重要的农业生产区,水利型“江南”数量较多。

见于文献记载、属于此类型“小江南”的,除前文所论及的宁夏“塞北江南”外,还有保定府束鹿县,“地可种稻,今城南八里外,皆水田也,黄鸟嘤嘤,青秧刺刺,竟是一小江南云”(35)刘昆纂修:(康熙)《束鹿县志》卷一,谢道安辑:《束鹿五志合刊》,1937年铅印本,第26页b。。明代顺德府南和县,“六渠既通,四境多沃。用水三年,民则大裕。果尔客潦横溢,渠不告淤。春夏久旱,民不告饥。故俗称小江南”(36)周章焕纂修:《南和县志》卷十,乾隆十四年钞本。。明代韩城县,“虽澽壖多稻,志以小江南称之”(37)苏进修,张士佩纂:《韩城县志》卷二,万历三十五年刊本。;又有水利,“川水环抱,所住居民种稻树果,利用甚饶,今昔人以韩城为小江南是也”(38)李恩继、文廉修,蒋湘南纂:《同州府志》卷下,咸丰二年刻本。。清代天津县蓝田,有水利水田,称“小江南”。清代涿县“八邨稻田有小江南之称”(39)宋大章等修,周存培、张星楼纂:《涿县志》第七编《艺文》第一卷,北京平城印书局,1936年铅印本。。获嘉县,“县之西北裴村营、母猪营等村,去横河之源不远,水田漠漠,稉稻遍野,论者以之为小江南”(40)邹古愚修,邹鹄纂:《获嘉县志》卷一,1935年铅印本。。明代嘉靖四十一年(1562)永年县兴修水利,“渠开自西阎村,由马到固达大、小张村十余里,沟分四十有六,灌田九千六百九十亩有奇……立老人总甲以时启闭,勤牛耕,督农莳,碱卤悉化,一望秧苗,见者谓为小江南”(41)夏诒钰修纂:《永年县志》卷六,光绪三年刻本。。清代渭南县,湭水“下川原七十余里,灌田数十百顷,竹木蓊郁,人烟环匝,半日邨在焉,昔人比之小江南,亦巨观也”(42)严书麟修,焦联甲纂:《新续渭南县志》卷十上《艺文志》,光绪十八年刻本。。明代太谷县,泉水灌溉“可以插稻栽秧,时当二三月间,农事兴作,春水方盛,溢渠注壑,映绿流红,俨若一小江南也”(43)乔允升修,寇嘉会纂:《太谷县志》卷一,顺治十二年刻本。。明代淄川县,“豊水,在县治东北三十五里。豊泉乡流渠若带,灌漑民田,旧有水硙,民甚利之,又有导为曲水,汇为鱼泽,远望之则蒹葭,满目烟树云迷,或比之小江南云”(44)王琮修纂:《淄川县志》卷一,嘉靖二十五年刻本。。明代和林“居人多事耕稼,引水灌田,复有蔬囿,真塞北江南也”(45)佚名撰:《秘阁元龟政要》卷十五,明钞本。。下面以明代顺德府南和县、清代天津县蓝田为例,对此类型的“江南”略作论述。

1.南和县

明代顺德府南和县是非常典型的北方水利型“小江南”。明代正德年间,当地整修澧水水利设施,极大促进了南和县的农业生产,并得“小江南”之美称。正德时期,澧水在南和县原有六条水渠,但多年失修难以发挥功用。正德十五年(1520)夏,刘璋任南和知县,为民度地均田疏通河道,制定了完善相关渠道的管理制度,水利整修取得极大成效。修治完成后,受益村落很多。当地为纪念此次修治功绩树碑立记,在此方碑记中记载了南和县“小江南”的俗称。《南和县刘侯水利记》中载,“六渠既通,四境多沃。用水三年,民则大裕。果尔客潦横溢,渠不告淤。春夏久旱,民不告饥,故俗称小江南”(46)周章焕纂修:《南和县志》卷十,乾隆十四年钞本。。持续不断的水利建设以保障农业生产,是此地享有“小江南”美誉的根本原因。自元代尹泰修水闸以开水利,此后历任地方官员沿袭修治,《南和县志》对此有清楚的记载。

在较为优越的水利条件之上,南和县亦种植水稻。南和水稻种植始于明景泰年间,经过几十年的发展,稻米成为当地物产之一。正德时期《南和县刘侯水利记》中即有此地“闾阎食稻”(47)周章焕纂修:《南和县志》卷十,乾隆十四年钞本。的记载。较为发达的水利设施,以及在此基础之上进行的稻作农业,两个非常典型的江南意象在此地都具备,民众亦能维持温饱。这些因素叠加在一起,符合当时人们心中对于江南的认知,故此地被俗称“小江南”。综上,可知南和县的“小江南”同时兼有水利、稻作、富足象征的因素。

2.天津县

清代天津蓝田“小江南”之名源于康熙年间天津总兵蓝理在此进行的营田活动。康熙四十三年(1704)“十二月乙酉,天津总兵官蓝理请沿海屯田,从之”(48)赵尔巽等编修:《清史稿》卷八,中华书局,1976年,第266页。。蓝理的营田取得了不错的成效,史载:“天津镇总兵官蓝公理开围田于城南,引用海河潮水,仍泄于河,河渠圩岸周数十里垦田二百余顷,招浙闽农人数十家分课耕种,每田一顷用水车四部,插莳之候,沾涂徧野,车戽之声相闻。秋收亩三四石不等。雨后新凉,水田漠漠,人号为小江南云。”(49)吴惠元修,俞樾纂:《续天津县志》卷七,同治九年刻本。正是由于蓝理在此地营田做出的贡献,故把蓝理营田之地称为蓝田,有诗云:“车戽周遮响正酣,水田漠漠小江南。农人共说蓝田迹,昉自将军旧姓蓝。”(50)吴惠元修,俞樾纂:《续天津县志》卷十九,同治九年刻本。

天津蓝田有“小江南”之名,与此地为江南之人耕种应有一定关系。蓝理营田招募的并非是本地人或北方人,而是浙江、福建的农人。蓝理还用福建农法在此处营田,这与其是福建人有很大的关系,史载“公闽人,故以闽法行之”(51)吴惠元修,俞樾纂:《续天津县志》卷七,同治九年刻本。。不过蓝理并非第一个在此地使用南方农法之人,明代汪应蛟在此处营田时,即“以闽浙濒海治地之法行之”(52)唐执玉、李卫等监修:《畿辅通志》卷四十七,文渊阁四库全书本。。根据《畿辅通志》的记载,“天津营田,全资潮汐,一面滨河,三面开渠。与河水通,潮来渠满,则闸而留之,以供车戽。中间沟堘地埂,宛转交通,四面筑围以防雨涝,皆前明汪司农应蛟遗制也”(53)唐执玉、李卫等监修:《畿辅通志》卷四十七,文渊阁四库全书本。,使用的应为南方圩田之法。南方之人、南方之法以及此地类似江南的农业景观,这些因素都成为蓝田“小江南”称号由来的重要原因。

(二)文化型“江南”

文化型“江南”是北方“江南”中比较有特点的一种类型,其又可大致划分为内地和边疆型两种小类型。内地和边疆文化型的“江南”,虽然均是在文化层面论及,但是其强调的层面却略有不同。

内地文化型“江南”多强调其学术科举,尤其注重科甲。明清时期的南乐县即是典型案例。南乐县位于今河南省濮阳市,历来文教较为发达,当地方志载“乐邑为仓圣肇造人文之域,名儒硕彦代有闻人。卓卓先型,昭然在目,又非徒甲科之盛,拟迹江南而已也。南乐文风盛时,世称小江南”(54)施有方修,武勲朝纂:《南乐县志》卷八,光绪二十九年刊本。。从这段记载中可见南乐因文风之盛,故有“小江南”之名。从明代嘉靖年间南乐“里”的名称之中就可见此地文风之浓郁,其分别为“务本、和乐、好礼、永丰、丹桂、移风、敬忠、淳美、人和、兴远、孝义、嘉善、崇德、进贤、乐安、清平、美化、永安、孝行、长泰、福宁、坊廓、仁义、礼智、温良、恭俭、齐礼、道德、顺义、从化、归宁、庆远、安仁”(55)施有方修,武勲朝纂:《南乐县志》卷一,光绪二十九年刊本。。当地关于科甲的牌坊亦比较多,有世科坊、科贡联芳坊、解元会魁坊、一代名臣坊、三世中丞坊、四世一品坊等。

边疆文化型“江南”与内地强调的重点有所不同,此类多强调风俗,多以汉地社会风俗为标准,带有汉文化的色彩,前文论及的宁夏“塞北江南”中即有强调习俗改变、学习儒家文化的一面。同治年间,高同善任职于迪化(今乌鲁木齐),史载其“重农保商以培元气,筹款设防以弭寇盗,兴文教崇礼让以息讼争,于是民间始复有生人之乐”(56)程道元修,续文金纂:《昌图县志》卷二,1916年铅印本。。经过高同善的治理,乌鲁木齐出现“小江南”之称,而文化层面的兴文教、崇礼让亦是乌鲁木齐有“小江南”称号的一个重要组成部分。且其地之物产,亦可与江南相比,如当地塔里木河所产之鱼,史载“塔里木河横贯库车,有鱼,巨口细鳞,鲜美如江南之鳜”(57)钟方:《新疆志稿》卷二,1930年铅印本。。

内地、边地的文化型江南之所以出现这种差异,与其所处之地理位置和文化积淀程度直接相关。地处中原内地的文化型“江南”,本身即是儒家文化较为发达之地,儒家礼仪、汉家习俗早已在这些地方根深蒂厚,其文化积淀的最高层面是文风,而非习俗。而文风、文教发达的直接体现便是科举之繁盛,故南乐县“小江南”强调的是文风与科甲。边疆地区的文化与内地相比较为落后,儒家文化积淀相对较少,在向内地社会靠拢的过程中,其首先涉及的是社会习俗,而非较高层面的学术文风。杜树海在论及明清时期中国南部边疆的国家整合时认为有五种方式(58)五种方式分别为地缘血缘想象、文化地景塑造、礼法话语建构、资源人员流动、信仰仪式的统合。参见杜树海:《明清以降中国南部边疆地区的国家整合方式研究》,《西北民族研究》2020年第1期。,其中两种为文化地景塑造与礼法话语建构。文化地景塑造是指通过塑造客观或虚拟的景观,从而融合定型国家意识形态、自身的国家认同、群体情感物象的过程。而向内地社会靠拢则不得不涉及传统儒家的礼仪、价值观念,这就涉及杜树海所说的礼法话语建构中的一个重要方面,即儒家理念的习得挪用。依此可见,边地文化型“江南”美称中又带有整合国家认同与群体认同的意味。

(三)富足象征型“江南”

“江南”亦作为富庶的代名词,用之赞美某地殷富。这种情况与今天我们把某地称之为“小香港”“小巴黎”所要表达的感情异曲同工。此类型的“江南”往往又和水利型、稻作型“江南”联结在一起,往往二位一体或三位一体。传统时代以农为主,农业生产与水利相联系,而水利发达的地区有利于农业生产,从而使得民众的农业收成有所保障,故呈现出多位一体的情形。

此类型的“江南”多强调民富,但这种富庶究竟达到何种程度,从笼统而模糊的“民富”“民殷”叙述话语中很难得出具体认识。前文所述及的顺德府南和县为我们留下了一些线索。当地通过一系列的水利建设极大地促进了农业生产发展,其所宣称民大裕的具体表现在于春夏久旱之时仍能民不告饥,这说明当地民众积蓄较为丰厚。不过各地“江南”达到的富庶程度必定有所不同,但与附近地区相比,其富庶程度应占有一定的优势。

(四)景观型“江南”

中古近世时期的文人雅士在赞美某地风景时,亦多好比之于江南。此种诗文屡见不鲜,如“长似江南好风景”(59)萧枫、桑希臣编:《唐诗宋词元曲》卷二,线装书局,2002年,第866页。之语等。部分北方地区因景色优美或似江南风景,而有“江南”之美称,如《韩城县志》中即明确说“谓韩为小江南,亦以其山水都丽,云木丛倩,楼馆参差,望之如图画耳”(60)傅应奎修,钱坫等纂:《韩城县志》卷二,乾隆四十九年刻本。。景观型“江南”亦是北方“江南”中的一组重要类型。

明代淄川县豊水牧唱即是其中一例。豊水在淄川县治东北三十五里,既为当地农业生产带来了水利,又“导为曲水,汇为鱼泽,远望之则蒹葭,满目烟树云迷,或比之小江南云”(61)王琮修纂:《淄川县志》卷一,嘉靖二十五年刻本。,豊水牧唱亦成为淄川八景之一。那豊水牧唱是为何样之景?《淄川县志》中记载的一首诗为我们作了形象描述,借此可一窥其美景。“北关迤逦绕河湾,豊水迢遥菡蓞间。落日前川望晴色,牧童声带夕阳还。”(62)王琮修纂:《淄川县志》卷六,嘉靖二十五年刻本。南宋诗人雷震有一首诗名为《村晚》,其描写的是南方乡村之景,其诗曰“草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹”(63)傅德岷、卢晋主编:《诗词名句鉴赏辞典》,长江出版社,2008年,第289页。。两首诗文描绘的景色,有相得益彰之感,从中亦可见淄川景色确实颇具江南景色之韵。

生机盎然、花红柳绿是此类型“小江南”的一大共性特点。其他地区的景观型“小江南”也多如此,如涿县“山光泼翠水拕蓝”“十顷荷花万株柳”(64)宋大章等修,周存培、张星楼纂:《涿县志》第七编《艺文》第一卷,1936年北京平城印书局铅印本。;渭南县“竹木蓊郁,人烟环匝”(65)严书麟修,焦联甲纂:《新续渭南县志》卷十上《艺文志》,1932年铅印本。;崞县“小江南之说,当亦谓同川一带,莺花三月,夭桃嫩柳烂熳,高山流水间致足赏耳”(66)邵丰鍭修,贾灜纂:《崞县志》卷五,乾隆二十二年刻本。;章丘“小江南”“形胜之美,甲于他邑”(67)吴璋修,曹楙坚纂:《章丘县志》卷十四,道光十三年刻本。;满城县“高楼广曲径回廊,玫瑰芙蕖香闻十里,飞鸟游鱼各自鸣跃”(68)陈宝生修,杨式震纂:《满城县志略》卷四,天津南马路荣业大街协成印刷局刊印,1937年铅印本。;正定“府城周围三十里,居民繁庶,佛宫禅刹,掩映于花竹流水之间,世云塞北江南”(69)吕颐浩:《忠穆集》卷八,文渊阁四库全书本。;济南“历下有湖山之胜,号小江南”(70)焦周:《焦氏说楛》卷一,万历刻本。;新疆哈密沁城“漠外寸草不生,唯沁城有林木水泉之胜,土人谓之小江南”(71)成书:《多岁堂诗集》卷三,道光十一年刻本。;等等。从上述景观型“江南”可见,其强调的景观也略有不同,部分是因为山水林木之美而得“江南”美誉,部分则是因为亭台楼阁似江南园林而得之。

需要说明的是前文述及的景观型“江南”,是从狭义层面而言的。这是因为在上述地区相关文献记载中,多直接强调其景色一面,优美的景色、景观对于其“江南”美称具有重要或决定性的意义,故笔者把这些“江南”定性为景观型。但从广义层面来看,“景观是指土地及土地上的空间和物质所构成的综合体。它是复杂的自然过程和人类活动在大地上的烙印,包括自然、经济、文化等方面”(72)周贵平主编:《中国旅游景观》,国防工业出版社,2015年,第2页。。从这方面来说,农业生产、农田、水渠以及社会风貌等都是“江南”地区呈现出的景观。水利型“江南”所呈现出的河渠纵横、闸口广布,稻作型“江南”所呈现的水田漠漠、稻秧随风摇摆,文化型“江南”所呈现出的科甲牌坊、崇文好学、人知礼让的民风民俗,都可看作是一种景观的呈现,都可视为一种景观型“江南”。

三、北方“江南”涌现的历史背景

传统时代的北方“江南”,其见于文献记载的时间多集中于明清时期。一方面,这与现今所见的地方志大部分修纂于明清时期有一定的关系;另一方面,也说明北方“江南”的美誉在明清时期北方地方社会中有较高的认可度。我们不禁要问,“江南”本是一地域概称,为何在明清时期成为一种内涵丰富的美称?可以说从地理江南到象征“江南”的转化过程,即是江南地区开发与发展,并最终在经济、文化等诸多领域确立领先优势的过程。

(一)经济重心的南移与江南优势地位的确立

江南优势地位的确立与中国古代经济重心的南移有直接的关系。秦汉西晋时期,经济重心、政治中心均在北方地区,南方的开发程度远不能与北方地区相比。北方地区因是政治中心,且临近北方游牧民族地区,故从西晋至北朝时期,战争的频率、次数较南方为多,对北方地区的社会生产造成了极大破坏,这导致南北经济实力逐渐发生了变化,“三代以前,江北繁盛,江南旷阔。汉晋以下,江南富实,江北凋敝。盖由三国五胡之乱,兵害战争多在江北”(73)于慎行:《谷山笔麈》卷十二,《笔记小说大观》四十编第9册,江苏广陵古籍刻印社,1983年,第487页。。

江南农业在唐中期以后进入全面开发的时期。其中的一项重要措施即大兴农田水利,“中唐后南方兴修的水利工程不仅为数众多,而且规模较大,动辄溉田数百顷,甚至成千上万顷”(74)唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,武汉大学出版社,2013年,第274页。,故有“江北水利在漕,江南水利在田”(75)施惠、钱志澄修,吴景墙纂:《宜兴荆溪县新志》卷一,光绪八年刻本。之说。至南宋时期,“苏湖熟,天下足”谚语的广泛流传,形象地体现出江南地区农业生产的富足与发展状况。两宋时期,经济重心的南移基本完成(76)参见程民生:《关于我国古代经济重心南移的研究与思考》,《殷都学刊》2004年第1期。,长江流域“作为中国显著的基本经济区在进一步充分地发展着”(77)冀朝鼎:《中国历史上的基本经济区》,商务印书馆,2014年,第15页。。

两宋之后,经济领域优势地位的获得,使得江南地区在文化领域亦日趋兴盛。从某种层面来说,中国古代某一地区文化兴盛的直接体现便是科举的繁荣。从元明清三代的状元籍贯分布中,即可见南方科甲之盛。唐宋时期,北方籍贯的状元有68名,占总数的61%;元明清时期,共有状元194名,北方所占比例下降到13.4%,南方则跃升到86.6%。(78)参见韩茂莉、胡兆量:《中国古代状元分布的文化背景》,《地理学报》1998年第6期。明清时期南方籍贯的状元分布又多集中于江浙一带,“其中起关键作用的是地区经济的发展程度”(79)韩茂莉、胡兆量:《中国古代状元分布的文化背景》,《地理学报》1998年第6期。。

(二)明清时期北方地方社会对江南的不同态度

考察北方“江南”称号的主要内涵,水利、文化、科甲、经济等皆是其优势所在。明清时期,人们对南方生产技术的学习、对“江南”象征的推崇,其本质上体现的是一种对于“江南”的认可态度。

明清时期南北方的差距较唐宋时期进一步扩大,在文化、经济层面,北方地区难以在短时间内追赶上江南,故社会生产层面的农田水利成为北方学习江南的首选。“江北之待天时,不如江南之尽人力”(80)袁通纂修,方履籛编辑:《河内县志》卷二十三,道光五年刊本。,明清时期学习江南的耕作之法、水利之法成为促进北方农业发展的普遍认识。如《山西通志》载明代赵祖元分巡河东之时,“为民行水溉田,而教以水车之法,如江南诸郡邑”(81)觉罗石麟修:《山西通志》卷三十,雍正十二年刻本。;又如《鱼台县志》载“周行陇亩,区画筑堤,如江南水利法”(82)赵英祚纂修:《鱼台县志》卷六,光绪十五年刻本。。在此时期,关于北方地区学习江南水利的文献记载,隐约形成了一种特定的书写模式,即北方某地地利不尽,若践行江南农作之法,即可尽其地利,家给人足。这一方面体现了北方地区学习江南耕作方法、水利之法带来的益处,另一方面也表达了北方地域社会对于江南农业、水利方法的一种认同态度。

相较于文学上所谓的“江南认同”,明清时期北方地方社会对于江南内涵的认同更具现实性的特点。不同于文学上对“江南春、江南客、江南好、忆江南、望江南、江南断肠句、江南黄叶村、江南可采莲、江南好风景”(83)胡晓明:《“江南”再发现——略论中国历史与文学中的“江南认同”》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期。等江南意象的认同,明清时期北方地方社会所认同的江南内涵,如发达的水利、农业生产的富足、文化科举的繁盛等,都是与民众之生活生产、区域社会之发展紧密相关的,可以说传统时代北方社会对于“江南”美称的认可与接受,其本质上体现得是对富足、美好生活的向往与追求。

明清时期北方地区对于江南内涵的认同除具有现实性的特点外,还具有地域差异性的特点。在对江南正面积极的主流态度之外,亦存在一些不同的声音,当时北方地区较为流行的“南蛮盗宝”故事即是这种不同声音的代表。此类故事从隋唐时期的西域商人识宝转化为明清时期的南蛮盗宝,其中包含了丰富的历史信息。“在北方民众眼中南方人形象的晦暗,背后还有经济文化重心南移导致江南地区的发展水平超过北方的因素,因为许多故事都把本地的衰落归结为南蛮子把导致本地繁荣的宝盗走了”(84)赵世瑜:《小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践》,生活·读书·新知三联书店,2006年,第159页。,从而简单地解释了南北方社会发展呈现较大差距的原因。从中可以看到,明清时期北方地方社会对于江南并非均持积极态度,亦存在抵触、怨怼的不同声音,北方地区“江南”称号与“南蛮盗宝”故事的流行即为这两种态度的典型代表。虽同在北方,但在不同地区,对于江南的态度亦不尽相同,这也从侧面反映了区域社会研究的非同质性、复杂性与多元性。

四、北方“江南”的地域分布与等级划分

受区域环境的制约,在不同背景下发展起来的“江南”面积亦有较大的差别,根据其面积的大小可划分为不同的等级。通过对北方“江南”地域分布与等级的研究,可对北方“江南”有一更加深刻之理解。

(一)北方“江南”的地域分布

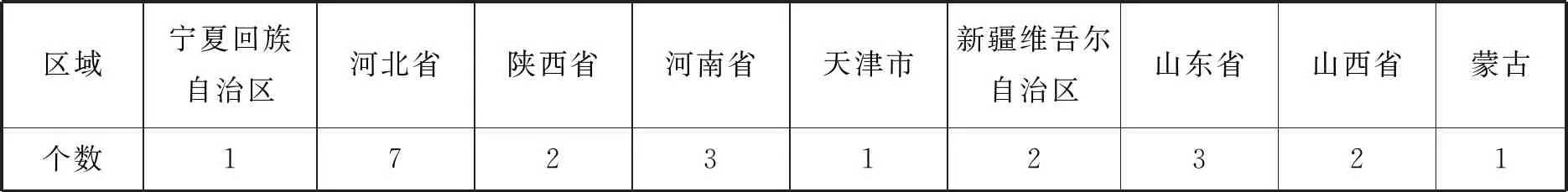

笔者目力所及,共发现22处北方“江南”。根据这些“江南”现今所在地区,粗略绘制图表如下:

图1 北方“江南”分布概况图(85)此图仅是对北方“江南”地区分布的大致描绘。

资料来源:底图根据谭其骧主编《中国历史地图集》第八册《清时期》“清时期全图二”(中国地图出版社,1987年,第5-6页)改绘而成。

表1 北方“江南”分布区域数量统计表

从图表可知,北方“江南”的分布具有广泛性的特点,同时也具有集中性的特点。既有位于传统内地地区的,也有位于古代王朝边疆地区的,总体来说分布地区较为广泛。河北省“江南”的数量有7个,占总数的31.8%;超越省份,从华北平原层面来看有14个,占总数的63.6%,又呈现出集中性的特点。之所以如此,与北方“江南”多分布于自然条件优越的地方有直接关系。

1.北方“江南”所在地区的自然地理环境

华北地区的“江南”数量较其他地区为多,这得益于华北平原优越的自然地理条件。华北平原是典型的冲积平原,土层深厚,土壤肥沃。另外此地水资源亦较为丰富,“山东诸泉,引之率可成田,而畿辅诸郡,或支河所经,或涧泉自出,皆足以资灌溉”(86)张之洞、缪荃孙修纂:《顺天府志》卷一百二十二,光绪十五年重印本。。

在“江南”内部,地理环境与“江南”的关系则更加深刻与具象。如在宋元时期已有“小江南”之称的怀庆府,其“小江南”美称便得益于此地优越的地理环境。史载此地“太行雄峙于后,丹沁交流其中,土旷民殷,号称小江南”(87)田文镜、孙灏、阿思哈修:《续河南通志》卷六,乾隆三十二年刻本。。怀庆府虽临近太行山,却未得山地之敝,尽得山地之利。“太行为河北脊,其山脊诸州皆山险,至太行山尽头始平广,田皆腴美。”(88)金履祥:《书经注》卷三,光绪五年陆心源刻十万卷楼丛书本。太行山耸恃于怀庆府北部,阻挡了来自北方的寒流,使其位于寒潮的背风坡,造成此地冬季温度较暖,故主要分布于南方地区的梅花在此亦有分布,史载“北人言河北惟怀孟州号小江南,太行障其后,地稍暖,故有梅”(89)李濂:《汴京遗迹志》卷三,中华书局,1999年,第51页。。山川的合理搭配,使得怀庆府既有“群峰紫翠岚”(90)周伯琦:《近光集》卷三,文渊阁四库全书本。的山川美景,又得“千顷膏腴壤”(91)周伯琦:《近光集》卷三,文渊阁四库全书本。的山川之利。

水利型、稻作型“江南”基本均位于季风区,水利、稻作的特质决定了这些“江南”所处的地区必然水资源较为丰富。而对景观型“江南”来说,其对于环境的要求更高,不仅要有树木葱郁、莺歌燕舞,往往又要兼具山水之胜。例如济南,其“江南”之名,便是直接因其湖山之胜。位于边疆的“江南”,亦多位于自然地理条件比较优越的地区。虽然不如内地“江南”优越,但与其他边疆地区相较,其自然条件却是相对比较优越的。如乌鲁木齐位于天山北麓、准噶尔盆地南部的绿洲中,自然条件较好。

2.明清时期京畿地区的“江南”与国家水利建设

明清时期京畿地区的“江南”分布较为密集,有9处,占总量的40.9%。数量如此之多,一方面与前文所述此地优越的自然条件有关;另一方面,国家政策亦是一个极为重要的原因,“统治者们对于首都与基本经济区相距太远这件事越来越发愁,因而多次想把海河流域(现河北省)发展成为基本经济区”(92)冀朝鼎:《中国历史上的基本经济区》,商务印书馆,2014年,第15页。。

对直隶地区农田水利建设影响较大的应为雍正四年(1726)设立的京畿水利四局。四局为京东局、京西局、京南局以及天津局,其管辖范围较广,几乎遍及直隶地区。直隶有“江南”称号的多个地区,如涿州、任丘、满城、正定、南和、永年、天津等地,均在京畿水利四局管辖范围之内。雍正时期,在怡贤亲王胤祥的主持下,京畿地区的农业获得了较大发展。位于四局之内的“江南”在此时期也多获得了一定程度的发展。如京西局“任邱县引白洋淀,营稻田八十五顷八十亩”(93)林则徐:《畿辅水利议》,光绪二年林氏刻本。;京南局之“南和县引百泉河水,营稻田八十五顷五十五亩”(94)林则徐:《畿辅水利议》,光绪二年林氏刻本。等。经过此次国家主导的水利建设,四局之辖地多获益匪浅,部分地区更是“民皆富饶,粳稻之盛甲于他郡”(95)林则徐:《畿辅水利议》,光绪二年林氏刻本。。广平府永年县之“小江南”称号便是直接受益于此,史载:

上可其请特发帑金,遣官营建,高一丈六尺,宽二丈五尺,长四丈,砌以砖石,外筑月堤护闸口。经始于雍正八年二月,告竣于四月既望,凡两阅月。各闸前后营田二百余顷,一时有小江南之目。(96)吴中彦修,胡景桂纂:《广平府志》卷十九,光绪二十年刻本。

虽然雍正时期京畿水利四局发挥作用的时间并不长久,但这种专门机构的设置体现了官方对于畿辅地区农田水利的重视。当然这种重视的态度并非在雍正一朝突然兴起,只是在此时期通过设置专门机构的形式,十分明显地体现出来。故明清时期“江南”之所以在此区域数量较多,是自然与人为因素双重作用的结果。

(二)北方“江南”的规模与等级划分

北方“江南”在规模方面亦有较大差别。本文为区别各地“江南”,往往称之为某某县(州、府)“江南”,这仅是为表明“江南”所在之行政区划,并非此行政区划内全部地域皆为“江南”。地方志、文集等资料中,对于北方“江南”范围的记载往往言之不详。例如获嘉县,文献记曰“水田漠漠,稉稻遍野,论者以之为小江南”(97)邹古愚修,邹鹄纂:《获嘉县志》卷一,1935年铅印本。,难以精确确定其边界,故只能根据文献资料所表达之文意及其相关的间接性记载,粗略考察其大致规模。

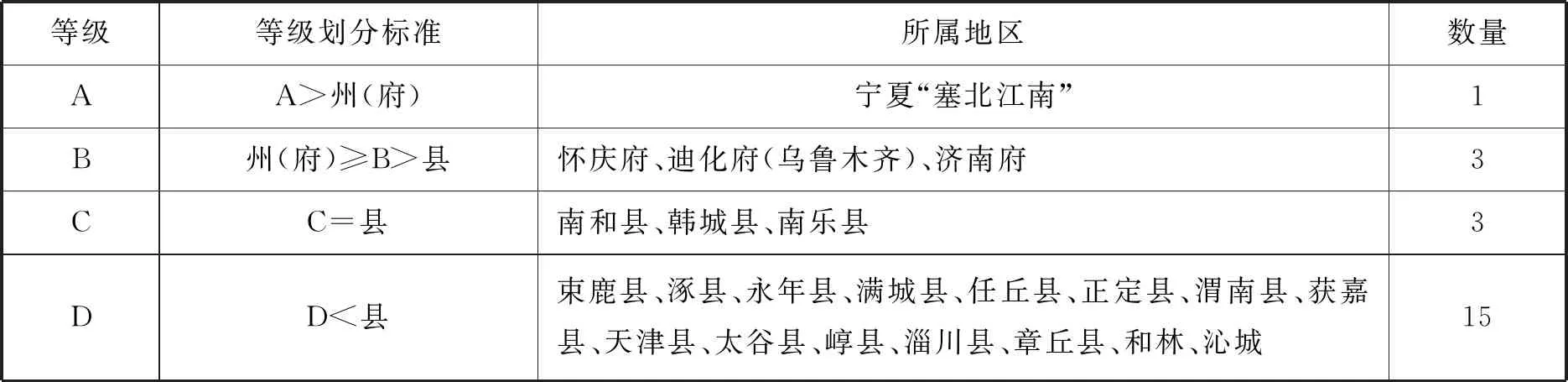

本文所统计的22处北方“江南”,其规模大小有明显的不同。根据“江南”地域面积的大小,可粗略划分为四个不同的等级。A级,其“江南”称号所指之地域超过一州(府)之地;B级,其“江南”称号所指之地域在县以上,州(府)及以下;C级,为一县之地;D级,为县内之一隅。具体划分情况,参见下表:

表2 北方“江南”等级划分表(98)此表根据北方各个地区的“江南”文献记载制作而成。相关文献记载多模糊性的语言,不易划分,个别地区可能存在错分的情况,但不影响整体结论。

通过此表我们可以发现,多数北方“江南”规模较小,约三分之二的“江南”所指之区域为县内一隅。通过参照文末附表,又可发现属于D级的“江南”类型多为水利型,以及少数景观型“江南”。这是因为农田水利建设受制于行政区划、自然环境,往往局限于一隅。水利型“江南”多得益于当地某项农田水利设施。农田水利设施的辐射范围,或者说受益范围,即可视为此类“江南”所包含的地域范围。即使同属于D级的北方“江南”,因水利设施规模大小、地形地势以及水资源丰富程度等方面的原因,各自规模亦有较大差别。

对于景观型“江南”来说,其所指代的地域面积亦有较大的不同。对于亭台楼阁、类江南园林式的景观型“江南”来说,其规模一般较小,如满城县与真定府。对于自然之景的“江南”来说,其面积则一般较大,如济南等地。一方水土孕育一方文化,对于文化型“江南”来说,文化的特性决定了其必须要有一定的地域辐射范围,且不能过小,过小则不足以成为一种地方文化。在科举制度之下,士人籍贯多落实到州县一级,故某地称科甲之胜亦多以州县为基本单位。故本文所提到的文化型“江南”,其指称之地域多为一县之域及以上,如南和县、永昌府保山县等。

宁夏“塞北江南”是笔者统计中唯一的A级“江南”。从隋唐至今,宁夏“塞北江南”指代的地域范围经过了一个不断拓展的历史过程,“今泛指宁夏北部黄河平原,包括今宁夏北部吴忠市、银川市、石嘴山市和中卫市一带”(99)白述礼:《灵州史研究》,宁夏人民出版社,2018年,第89页。。宁夏“塞北江南”之所以成为北方“江南”中规模最大的一处,得益于宁夏北部引黄灌区优越的水利条件和悠久的开发历史。值得注意的是,以宁夏“塞北江南”为代表的水利型“江南”,并非水利设施建成后便可永享其利,必须要加强对水利设施的维护。如宁夏“每岁之中,尤以春浚为首务,旧例按田出备夫料,于清明日开工,立夏日放水。竭此一月之勤劳,以收终岁之利济”(100)马福祥、陈必淮修,王之臣纂:《朔方道志》卷七,天津华泰印书馆,1927年铅印本。。若草率从事或贻误渠工,则“非引灌不及即冲决为患,纵于夏秋之间复行竭力修治,已后而失其时,无能为也已”(101)马福祥、陈必淮修,王之臣纂:《朔方道志》卷七,天津华泰印书馆,1927年铅印本。。这一特性决定了在水利型、稻作型“江南”地区,水利兴,则“江南”有名有实,水利衰,则“江南”有名无实。

五、余 论

北方“江南”作为北方地区的一种特殊景观,其形成与发展包含了丰富的历史信息。任何一项景观的形成都是历史的结果,景观亦可看作一种特殊的历史文献,“从发生学的角度出发,景观是历史造成的,不了解历史,也就无法理解今天的景观”(102)安介生:《他山之石:英美学界景观史范式之解读》,《复旦学报(社会科学版)》2020年第6期。。从前文的相关论述中我们可以看到,北方“江南”多是作为一种区域“小历史”的存在,但其形成与发展又与整个国家、社会发展的“大历史”拥有千丝万缕的关联。通过对北方“江南”“小历史”的研究,“大历史”对于地方社会的影响、塑造亦更为具象地呈现出来。景观史的研究,绝非就景观言景观,而是要以景观为切入点,从而具体了解人类社会发展的历史。景观史与环境史的紧密关联,让我们对历史发展中的自然环境因素亦加以重视。通过对北方“江南”地域分布等相关史事的分析,我们可以明显看到自然因素在人类历史中发挥的作用,及其对于人类历史的塑造,这亦是景观史研究的一大贡献所在。

回归到北方“江南”本身,我们可以看到其内涵无不体现着中国古代农业社会的特性,北方“江南”的江南意象是传统时代农业社会的理想形态,亦体现出古人对于“江南”的认知。本文对江南域外“江南”的探讨,一个重要目的即是对“何谓江南”这一学术话题从“域外江南看江南”的视角做出相应的回答。古人言“国家之视江南,如富室之视腴产”(103)张国维:《吴中水利全书》卷二十二,文渊阁四库全书本,乾隆四十七年抄本。,对于生活在传统时代的普通人来说,尤其是生活在江南域外的北方人来说,“江南”对于他们而言则更为具象与现实。“江南”意味着以发达水利为代表的优越的农业生产条件,意味着民众对于民皆殷富、富足生活的追求,对于青山绿水、鸟语花香优美生存环境的向往,对于地方文教兴盛、金榜登科的憧憬。

传统时代的北方“江南”是中国古代农业社会的产物,伴随着时代的发展,进入工业社会、信息化社会后,在历史上享有“江南”之誉的地区多会失去往日胜况,风采不再,但这并不会导致作为一种美称的“江南”消失,它会通过一种新的地域组合(104)如中国边境贸易城市丹东,位于辽宁省东南部,是国家级边境合作区,拥有十处口岸,是中国对朝贸易最大的口岸城市,区域级流通节点城市,被誉为“中国最大最美的边境城市”。正是由于丹东发达的经济与优美的自然环境,使得丹东在现代有“北国江南”之称。,重新获得在现代社会的生存空间。北方“江南”的出现,是中国古代南北地区发展不平衡的产物。因经济重心南移等方面的原因,南北方在经济、文化等领域出现差距,江南作为南方发达地区的代表,在历史的发展潮流之下和人为的建构之中,“江南”所包含的意涵愈加丰富,江南对于江南域外之人的吸引力亦愈加强大。南北差距的客观存在,使得“江南”作为一种象征,作为一种美誉,在广大的北方地区拥有生存的土壤。不论是在古代社会,抑或是在当下,只要这种差距客观存在,这种“江南”象征、“江南”美誉便会一直存续下去。