集市:民俗学理解日常生活的新视野

2022-01-19谭萌

谭 萌

20世纪90年代以来,“日常生活”(1)本文在进行一般性论述时直接使用日常生活,在进行概念术语的阐释时使用“日常生活”。在我国人文社科学术语库中的地位不断提升。学界以马克思主义哲学对日常生活的反思和批判为基础,结合现实语境和学科框架,不断丰富“日常生活”的理论内涵与社会意义,并在民俗学领域促成了关注民俗语境、主体行动和实践理性的研究范式转型。然而,“日常生活”的概念之宏大、内容之丰富又常常使得相关研究缺乏抓手,限制了其阐释力的进一步提升。

集市作为一种定期进行的商品交易形式,是人们生产生活的重要内容。其既具有乡村与城镇结合的空间特征,又具有小农耕作与商品贸易互嵌的功能特色。在现代化进程中,集市的呈现方式和功能意义不断变迁,吸引多学科研究的交错与融合,形成了理论性与应用性并重的局面。不同学科沿着各自的研究进路,从集市的形成、历史、功能、结构和空间等方面进行探索,推动了相关学科研究视野和理论方法的创新。

关于集市具有经济交易、文化互动和人际交往等多重功能的观点,学界已基本达成共识。然而,学者们对集市中日常生活、民俗文化和社会结构之间动态关系的研究尚待深入,民俗学在集市研究中相对缺位。虽有个别学者关注到了集市中的民俗及其文化空间性,(2)参见张春:《基于“地方空间理论”的集市空间建构研究——以鲁中地区周村大集为例》,《民俗研究》2021年第2期;董丽娟:《乡村集市的“民俗文化空间性”》,《文化学刊》2014年第6期。但有关集市的阐释大多作为民俗学研究的注脚出现。集市作为一种研究视野在推动民俗学理解并阐释日常生活中的作用未能得到充分彰显。

因此,本文在跨学科的集市研究回溯中,讨论将集市作为民俗学理解日常生活新视野的可行性、适用性和重要性,阐释民俗学的问题意识和学术关怀在研究当代集市转型中的意义,并探索民俗学与相邻学科对话的路径,从而提升民俗学知识生产和成果转化的能力,回应“以人民为中心”的学科宗旨与时代使命。

一、集市:日常生活的实践框架

(一)作为社会存在的集市:概念、类型与兴起

集市的释义是阐释其类型、结构和特征的基础。所谓“集”,又作“雧”,原指数鸟聚集在树上,后衍生出聚合、停留和栖身等含义;“市”的本义为交易场所,后引申为管理市场的官吏和城镇,或表示交易这一行为。现在,集市已成为一个约定俗成的名词,既可指代聚集交易的方式,也被用来概括交易的场所,并在我国不同地区形成了多样称呼,如“集”“墟”“市”“场”“街”和“巴扎”等。

以集市为中心,衍生出一系列与之相关的民间语汇。“赶集”“赶场”“趁墟”“赶街”“赶山”和“赶闹子”等称呼是人们对参与集市活动的主要表述方式。其中,“赶”和“趁”字将这一活动区别于以休闲为主要特征的“逛街”,彰显了集市在时间安排上的紧凑性和周期性特征。人们将集市的开放周期称为“场期”或“集期”,将集市开放的日子称为“开市日”或“逢场天”,不开放的日子称为“闭市日”或“冷场天”。集市上的商贩有“坐商”和“行商”之分,后者在我国西南的一些民族地区又被称为“燕儿客”。

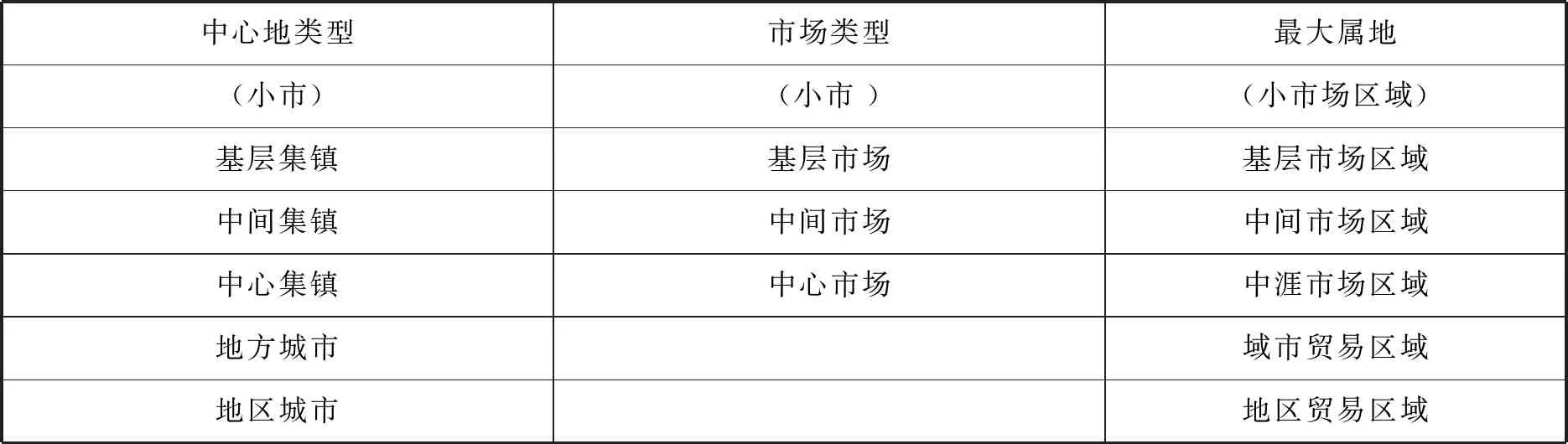

学者们根据集市的时空或功能特征将其分为不同类型。中国学者一般将集市分为不定期集市(集会集市)、定期集市、常日集市和特殊集市(国际集市)等类型。以时间标准为主导的分类方式虽然能够较为笼统地涵盖我国大多数集市,呈现民众因集市而聚集的频率,但难以说明不同集市在空间、功能和结构上的关联。对此,美国学者施坚雅(William Skinner)根据德国人文地理学者克里斯塔勒(Walter Christaller)的“中心地理论”(central-place theory),按照中心地的经济职能划分了5种主要的中心地类型,并在其与行政地位的关联中,明确了不同市场的属地大小和层级体系(见表1)。

表1 施坚雅对中国市场类型及等级的划分(3)参见[美]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云、徐秀丽译,中国社会科学出版社,1998年,第10页。

有关集市形成原因的问题在“中心地理论”的框架中被转化为“人们为何要在特定时间聚集于特定空间”,并延伸出两种阐释路径。一些学者将其归因于交易者对经济利益最大化的追求,另一些学者则认为其受到了宗教信仰和思想观念等社会文化因素的影响。就中国的集市而言,学者们普遍认为其历史悠久,作为农村劳动分工的结果和调剂余缺的手段(4)参见钟兴永:《中国古代市场资源配置发展的两个阶段》,《云梦学刊》2000年第3期。,经历了“日中而市”、坊市、草市和镇市等发展阶段(5)参见石忆邵:《中国集贸市场的历史发展与地理分布》,《地理研究》1999年第3期。,在明清时期得到大规模发展,形成了较为完善的体系(6)参见许檀:《明清时期华北的商业城镇与市场层级》,《中国社会科学》2016年第11期。。

集市的分布之广、类型之多和历史之久导致我们不能将其概而述之。因此,为方便讨论,本文所谈及的集市主要指乡村集市,即施坚雅市场体系中的基层市场。这种集市“满足了农民家庭所有正常的贸易需求……是农产品和手工业品向上流动进入市场体系中较高范围的起点,也是供农民消费的输入品向下流动的终点”(7)[美]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云、徐秀丽译,中国社会科学出版社,1998年,第6页。。乡村集市作为基础市场单位,其对经济交易功能的强调使之区别于庙会,但又具有大多数其他类型集市的特征,在集市系统中具有代表性,因而围绕乡村集市的讨论可产生较为普遍的借鉴意义。

(二)作为民俗学研究范畴的集市:事象、时空与秩序

以货物交换为基本目的的集市之所以成为民俗学研究的范畴,与集市结构功能的多元性和复合性相关。集市作为区域内民众生活的内容和形式之一,塑造着人们的生产生活方式,其所包含的民俗事象、时空结构和社会秩序既属于民俗学研究的对象,也是民俗学观察日常生活的立足点。

首先,集市交易活动产生了一系列与之相关的民俗事象和民俗主体,是民俗学研究不可忽视的对象。钟敬文把商贸民俗列为物质民俗的子项目(8)参见钟敬文:《民俗学概论》,上海文艺出版社,1998年,第63-68页。,乌丙安则区分了“市的民俗”和“商的民俗”(9)参见乌丙安:《中国民俗学》,长春出版社,2014年,第64-73页。。其中,无言交易、按需进行的自然交易、按量进行的等价交易和以货币为媒介的交易代表了集市中主要的民俗活动样态,行商、坐商和“居间客”等是集市交易过程中产生的民俗主体,而商贩为吸引顾客所创造的吆喝、代声和招幌等则是集市中显著的民俗事象。另外,集市交易中的隐语、行话和讨价还价的方式也属于民俗研究的应有范畴。

其次,集市时空不仅作用于物资流通,还搭建起民众日常生活的时间框架和空间范围,为民俗的生成和发展提供了特有的语境。一方面,集市周期塑造了民众日常生活的节奏,成为人们标记时间和安排活动的参照尺度;另一方面,集市周期又受到文化传统的影响,且开市时长由人们在集市上停留的时间决定。我国集市的集期通常以农历一旬为单位,以一旬两集、一旬三集或隔日集较多。(10)在一些少数民族地区,人们确定集期的方式更加多样。例如,我国清水江流域部分苗族聚居区的集市以干支纪年法为测算集期的标准,并将不同的集市用生肖名称予以命名。农忙时,集市的开市时长相对较短;岁时节庆时,赶集的人数变多,商品的种类增加,开市时长也随之延长。集市时空与民俗生成的关系在地方节俗中体现得较为明显。流传于湖北恩施土家族聚居区的“女儿会”、云南玉溪花腰傣和文山壮族聚居区的“赶花街”、广东南海的趁“狗仔墟”等节庆大多以赶集为契机,兼备会友、庆祝和祭拜等活动。而且,这些节庆还通常包含了大量其他的民俗事象,如“女儿会”中演唱的民歌、“赶花街”中交换的银饰和秧箩饭以及“狗仔墟”中表演的高桩醒狮,等等。

再次,集市的物理空间因民众实践被赋予政治、经济、文化和社会功能,集居住空间、工作或生产空间和社交空间于一体,成为民俗学观察日常生活可以依托的田野点。王笛在研究中强调了集市空间对民众信息交流和愉悦身心的价值(11)参见王笛:《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究(1644-1911)》,中华书局,2001年。,宋靖野和曹海林等人则专门论述了集市作为乡村公共空间的社会诗学及其在构建社区秩序中的作用。(12)参见宋靖野:《“公共空间”的社会诗学——茶馆与川南的乡村生活》,《社会学研究》2019年第3期;曹海林:《乡村社会变迁中的村落公共空间——以苏北窑村为例考察村庄秩序重构的一项经验研究》,《中国农村观察》2005年第6期。集市空间的多元功能使集市在民众生活中的意义从时空框架渗透到精神和情感诉求中,赶集实践成为人们日常生活的重要组成部分。明恩溥认为,正是因为乡村集市不仅是市场,还是一种交流手段,所以“中国人徒步走上三里或八里甚至十来里去一个市场,是很不在乎的事情”(13)[美]明恩溥:《中国乡村生活》,陈午晴、唐军译,中华书局,2006年,第113页。。这种观念并非学者一厢情愿的解读,大量的民间表述也显示出这层含义,如冀东民歌:“从春忙到大秋里呀,腌上了咸菜忙棉衣呀,杂花子粮食收拾二斗,一心要赶乐亭集呀。乐亭南关把粮食卖呀,卖了粮食置买东西呀,买了江南的一把雨伞,又买了圆正正一把笊篱呀。槐木扁担买了一条呀,担粪的荆框买了两只呀,零碎东西买完毕呀,饸饹铺里拉驴转回家里呀。”(14)郭文德、王艳霞:《冀东民歌》,苏州大学出版社,2019年,第102页。

最后,集市内交易双方的选择常常受到社会关系的影响,对集市的研究可以洞察社区内的人际关系和社会结构,折射出地方知识的层次。费孝通指出“熟人社会”中的亲属关系和社会结构影响着集市中买卖双方的选择(15)参见费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社,1998年,第69-74页。,陈文超在此基础上认为实践亲属关系不仅是经济交换关系的主导,更是对乡村社会关系的有效表达。(16)参见陈文超:《实践亲属:乡村集市场域中的交换关系》,《中共福建省委党校学报》2010年第4期。由于集市与乡土社会的其他民俗事象处于同一关系网络中,且彼此关联,所以透过集市对日常生活的观察具有较强的效度。

因此,集市作为一种经济形式,从出现的那一刻起便改变着与之相关的地方性生产生活方式。集市不仅包含着丰富的商贸民俗,还是一个特有的文化空间和生活空间,建构并反映民俗关系,在为民俗学理解日常生活形式和内容提供具体对象的同时,也为民俗学观察乡村社会关系提供了独特的场域。

二、集市流动:超越二元对立的日常生活研究视野

格尔茨(Clifford Geertz)曾表示,对集市中信息和物资交换的研究是消除形式主义与实体主义、现代经济学与文化人类学对立的有效途径。(17)Clifford Geertz, “The Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing”, American Economic Review, vol.68, no.2 (May, 1978), pp.28-32.流动性作为集市的本质特征,是集市得以形成和发展的关键,并引申出流动与稳定、中心与边缘、地方与国家三组关系。这三组关系交互作用,为拓展民俗学的研究框架、丰富有关民俗学研究对象认识论的讨论和深化民俗学对日常生活的理解提供了有益的视角。

(一)超越村落的关系网络

集市的流动性以人群流动为根本,以物资流通为主要呈现方式。历史上,商贩、顾客和车马队等群体的往来停留为集市繁荣兴盛并发挥商贸功能提供了条件,且促进了多元文化因子和生活习惯的接触、涵化与共生共融,日常生活的变迁成为这一流动过程的伴生物。与民俗学过去把研究对象界定为静态的文化既定事象不同,集市所蕴含的流动性既表明民俗谱系具有多元建构性,也彰显出地方知识内在的变迁性和日常生活的未完成性。这种流动性一定程度上消解了“本土”和“外来”的界限,要求研究者从动态且开放的视角去理解地方、阐释传统和观察正在进行的日常生活。

然而,因集市而产生的流动并非处于无边界的状态,民众对生产生活效益的追求决定了集市是流动性与稳定性共同作用的产物。施坚雅根据对成都平原乡村集市的调研,划定了基层市场的六边形服务区域,并认为该地理模型是区域内物资交换圈和社会交往圈的基本形态,指出中国小农自给自足的世界由基层市场决定,而非村庄。(18)参见[美]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云、徐秀丽译,中国社会科学出版社,1998年。费正清承接施坚雅的观念,在《美国与中国》中专门设置“集市社会”一节以阐明中国社会的本质,认为过去中国的乡村呈现出以市镇为中心、由道路连接的蜂窝状结构。(19)参见[美]费正清:《美国与中国》,张理京译,世界知识出版社,1999年,第26-28页。

“集市社会”代表了一些西方学者在研究中国问题时的形式主义取向,与中国和日本学者倡导“村落共同体”的实体主义研究取向形成对话,拓展了区域社会研究的理论框架和方法论。在中国民俗学界,随着语境理论的引入以及人类学社区研究的发展,很多学者将研究落实到一个个具体的时空范畴内,以村落为空间单位,寻求个案的丰富和理论方法的创新。刘铁梁认为村落是民俗传承的生活空间,具有实体性和自我意义,而村落调查是我国民俗学研究的基础性工作。(20)参见刘铁梁:《村落——民俗传承的生活空间》,《北京师范大学学报(社会科学版)》1996年第6期。这一论述为之后学者开展具体的个案研究奠定了方法论基础。相关研究一方面把具体的民俗事象置于村落语境中予以阐释,另一方面透过民俗事象窥探村落内部的社会结构和人际网络,对理解中国乡村社会和民间文化产生了重要意义。

但是,正如人类学的社区研究范式受到代表性和普遍性的质疑一样,民俗学的村落个案调查引发了有关比较视野缺失的思考。对此,一些学者致力于拓展研究区域,以运河、流域或廊道等线性空间为范畴展开田野调查,在探索民俗传播与变迁机制的同时,回应中华民族多元一体格局等宏观议题。相关研究促使超越村落的线性交流逐渐进入民俗学研究的领域中,且产生了一批基于村落调查范式的多点民俗志文本及比较研究成果。

实际上,造成村落调查范式难以完全承担解释日常生活重任的原因并非其空间本身,而是该范式内隐的封闭性与村落生活本身的复杂性和流动性之间存在张力。近年来,“礼俗互动”研究的兴起与学者们对村落调查范式的反思不无相关。诚如张士闪所言,“乡村生活不仅是由一村之民在村落内部生活中磨合而成,同时还是参照周边社会而形塑,相邻村落之间往往存在着相互交织的多重关系,很难一言论定”(21)张士闪:《礼与俗:在田野中理解中国》,齐鲁书社,2019年,第103页。。施爱东进一步强调“民俗学就是关系学”(22)施爱东:《民俗学就是关系学》,《民俗研究》2020年第6期。,并认为如何界定和认识这一关系是学者们在具体研究中应当回答的问题。

超越村落由此成为民俗学深化对乡村社会及日常生活理解的必要尝试。刘铁梁在对村落调查范式的讨论中已经注意到了集市与村落作为自足生活空间之间的矛盾,指出“村落经济‘自给自足’的极端形式,也许是不与外界发生商品交换关系的封闭性的生产与消费格局,但分散在各地的集市却表明这种封闭的村落大约是不多的”(23)刘铁梁:《村落——民俗传承的生活空间》,《北京师范大学学报(社会科学版)》1996年第6期。。而民俗学研究焦点从村落空间中具体事物或事件向关系网络的转变,具有从实体主义向形式主义转变的倾向。在这一过程中,尽管施坚雅运用理想数学模型对中国社会区位的划分遭到了很多学者的批评(24)例如,史建云指出施坚雅所构建的空间结构体系和社会体系相互矛盾,并认为出现这种情况的原因在于施坚雅未能对基层市场之外的社会区域进行研究。王铭铭、梁永佳、那仲良(Ronald G. Knapp)和克里斯曼(Lawrence W. Crissman)等人则通过在福建泉州、大理喜洲和台湾地区的实证研究,证明一个地方的市场与其行政、宗族、仪式空间并不一定重合;张青仁认为施坚雅观点的偏颇缘于他忽略了中国语境中的国家中心论。参见史建云:《对施坚雅市场理论的若干思考》,《近代史研究》2004年第4期;王铭铭:《社会人类学与中国研究》,广西师范大学出版社,2005年;梁永佳:《大理喜洲的地方与超地方仪式》,潘乃谷、王铭铭:《重归“魁阁”》,社会科学文献出版社,2005年,第259-276页;庄英章:《人类学与台湾区域发展史研究》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》1998年第2期;Ronald G. Knapp, “Marketing and Social Patterns in Rural Taiwan”, Annals of the Association of American Geographers, vol.61, no.1(March, 1971), pp.131-155; Lawrence W. Crissman, Town and Country: Central-place Theory and Chinese Marketing System,With Particular Reference to Southwestern Changhua Hsien, Taiwan, PhD Thesis, Cornell University, 1973;张青仁:《如何理解中国社会:从模式争论到立场反思——对杨庆堃和施坚雅集市研究的比较分析》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2015年第5期。,但他有关市场层级体系的划定表明特定区域及其人群处于和其他区域及人群相互影响和上下关联的体系中,揭示了流动的结构性与关系的稳定性,为观察乡土社会和民众生活提供了一种超越综合性的整体性视野。

同时,以集市流动为视角的日常生活观察并不排斥村落本身,两者是相辅相成的。正如费孝通在其后期的研究中逐渐关注小城镇和区域商品集散中心,施坚雅也日渐意识到村落在中国乡村中发挥的重要作用,并提出了一个会经历周期性“开”与“闭”的村庄模式。(25)参见[美]黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局,2000年,第28页。而且,在其他三种超越村落的经典研究范式中(26)邓大才把超越村落的研究范式总结为:以施坚雅、弗里德曼(Edward Friedman)、黄宗智和杜赞奇(Prasenjit Duara)等学者所代表的市场、宗族、经济和文化与权力四种经典研究范式。参见邓大才:《超越村庄的四种范式:方法论视角——以施坚雅、弗里德曼、黄宗智、杜赞奇为例》,《社会科学研究》2010年第2期。,村落本身也不能完全失语,只是从全职性主角转变为幕后影响因素。

因此,超越村落并非一味追求物理空间的增量,也不是执着于单个事象的无限流动,而是在流动中认识不同主体间的关系,从而发现日常生活生成、维系与联结的纽带及规律。以人群的流动为根本,集市的物品交换和文化互动相伴而生,而基于流动形成的稳定时空结构和社会网络则为民俗学研究地方社会和日常生活的关系性提供了新的可能。

(二)基于实践的关系构建

在建立超越村落边界的日常生活关系的基础上,集市流动对拓展民俗学研究视野的意义还在于对“共同体”的理解。有学者认为民俗学解决的就是有关共同体的问题(27)参见刘晓春:《探究日常生活的“民俗性”——后传承时代民俗学“日常生活”转向的一种路径》,《民俗研究》2019年第3期。,且对共同体构建机制的探索触及对民俗学研究对象认识论的思考。

施坚雅的“基层市场共同体”是对集市流动性与稳定性特征的进一步深化,指在物品交换基础上形成的集经济、政治、文化和情感于一体的关系网络。因集市而形成的共同体强调了实践在关系构建中的重要性,而共同体之间及其内部成员在地位上的悬殊则表明关系具有层次感和可变性。从这个维度上来说,集市共同体的构建及运行方式既与学界正在变迁的民俗观相契合,又可推动对民俗学研究立场和视角反思的进一步深化。

首先,基层市场共同体的形成必须依赖于人们实实在在的赶集行动,其实践性有助于弥合对“民”与“俗”关系的争论。从20世纪下半叶丹·本-阿默斯(Dan Ben-Amos)将民俗界定为“真实且富有艺术感的交际过程”(28)丹·本-阿默斯在多篇文章中阐释了他对folklore的理解,相关定义亦被总结为“小群体内的艺术性交际” ,本文所参考的原文来自Dan Ben-Amos, “Toward a Definition of Folklore in Context”, The Journal of American Folklore, vol.84, no.331(March, 1971), p.10.到20世纪末高丙中对民俗文化与民俗生活的阐释(29)参见高丙中:《民俗文化与民俗生活》,中国社会科学出版社,1994年。,“民”与“俗”的分离为民俗学理论及方法的创新奠定了基础。近年来,“生活实践”(30)参见[美]西蒙·布朗纳:《迈向实践的民俗定义》,蔡磊译,《民俗研究》2021年第1期。和“民俗认同”(31)参见[美]张举文:《民俗认同是日常生活与人文研究的核心》,《文化遗产》2021年第1期。等概念的提出则将对民俗学研究对象的界定引向对“以俗定民”和“以民定俗”的讨论中。对两者关系认知的差异影响民俗学者发现问题和研究问题的敏锐度与关注点,甚至可能导致知识生产成果的偏差。在因集市流动而形成的共同体中,个体行动与社会结构的互构关系表明“民”与“俗”在循环迂回中构成了日常生活的整体性。具体来说,集市中的物品交换是地缘、业缘、血缘和趣缘等多重关系交互作用的结果,而人们在物品交换过程中形成的交易关系又能够推动以上关系的再生产,促进物品交易圈、人际交往圈和情感交流圈等社会网络的交错融合。在此,作为“民”的行动者和作为“俗”的社会结构在以物品交换为形式的实践中相互促进,构建并维系市场共同体的时空结构和社会功能。

其次,基层市场共同体中各主体的交流过程具有较强的协商性特征,彰显出“民”与“民”之间个性与共性辩证统一的关系。过去,民俗学者倾向于关心作为集体的“民”,但在非物质文化遗产保护运动的推动下,学界对民俗实践者的关注逐渐把作为集体的“民”引向作为个体的“民”,关注“民”的差异性和彼此间的协商性。(32)参见[比]马克·雅各布:《不能孤立存在的社区——作为联合国教科文组织2003年〈保护非物质文化遗产公约〉防冻剂的“CGIs”与“遗产社区”》,唐璐璐译,《西北民族研究》2018年第2期;高丙中:《世界社会的民俗协商:民俗学理论与方法的新生命》,《民俗研究》2020年第3期。集市共同体内部关系的建立方式使我们意识到,“民”与“民”的关系和“民”与“俗”的关系互相嵌入、不可分割。一方面,不同集市所形成的时空错落秩序是相邻群体间协商的结果;另一方面,集市共同体是处于群体关系中的个体互相协商的结果。讨价还价作为最直白的协商方式反映出主体选择、家庭需求、社区关系和传统观念之间的矛盾与妥协,是交易的诗学,也是日常生活的美学。同时,由于因集市流动形成的共同体与其他类型的共同体相互交错,所以集市中个体的身份地位和角色扮演可根据需求而转变。正是在这个层面上,集市流动表明“民俗协商”之于日常生活的重要性,也可为我们在日常生活中发掘个体的自主性和能动性提供参考。

再次,基层市场共同体的流动性和稳定性还伴随着中心与边缘、地方与国家的互动,这为理解民俗学研究对象的话语地位和塑造民俗学的研究立场提供了支撑。曾经一段时间,人们视民俗为“边缘”群体(33)这些群体可能在地域上处于乡村或边疆,或在公共生活中是不受重视或难以发声的群体。的文化,进而产生了民俗学的研究对象与作家文学、精英文化的分野,使民俗学成为一门为“边缘”抗争的学科。在“中心”与“边缘”的二元框架中,研究者和被研究者产生了身份上的隔阂,并引发了有关民俗学研究立场和学术伦理的反思。一些学者通过把都市文化纳入研究范畴,将过去“向下看”的研究视角转向“平视”(34)参见徐赣丽:《从乡村到城市:中国民俗学的研究转向》,《民俗研究》2021年第4期。,对推动民俗学发展产生了积极影响。但是,对研究对象的置换难以完全纾解“中心”与“边缘”的张力。在此背景下,集市中心性与边缘性并存的特征对我们理解民俗学研究所包含的“中心”与“边缘”关系具有启示意义。一方面,资源在空间上的非均衡分配导致市场共同体内部产生了“中心”与“边缘”的差异,但两者是互相联结且可置换的。对于集市所在地来说,它可以同时是大环境里的边缘和小环境里的中心,而集市中的实践主体则时刻处于贸易圈和文化圈中心与边缘的流动中,并通过自身行动实现两者的融合与转换。另一方面,集市的中心性以其边缘性为条件,集市中的民俗文化则是在中心地吸引下多种元素互动的结果。这表明民俗学的研究对象是“边缘”与“中心”依存的产物,民俗学对“边缘”群体及其日常生活的研究是对特定区域内“中心”的探索,并以此为民间文化、基层社区和民众实践赋权。

同时,以中心地为依托的市场体系又将集市中的商业贸易和民俗文化与更加广泛的关系网络相联系,促进地方与国家之间的互动。一般来说,集市内部的交易规则、权威主体和社会结构不仅在维护地方社会的稳定中发挥作用,也因其在生活实践中形成的秩序维护着地方与国家之间的关联。对于当地人来说,他们既受到“大传统”的浸染,又创造并享用“小传统”,其生活便在大小传统的双重变奏中展开。这不仅是礼俗互动的呈现方式,也引导我们探索礼俗互动的过程性和方向性。

总体来说,集市流动提供了一种介于形式主义和实体主义之间的研究视野。与民俗学的村落调查范式相比,集市研究的不同在于,“村落群体是依靠地缘关系而结成的”(35)刘铁梁:《村落——民俗传承的生活空间》,《北京师范大学学报(社会科学版)》1996年第6期。,其边界明确,层次嵌套性较弱;但集市共同体是人们为满足生产生活需求而主动构建的实践群体。单个集市的流动虽有边界,但其边界是彼此协商的结果,且在流动与稳定中构建实践主体的多元复合身份,并形成了共同体之间层级相嵌、中心同构的关系。而与以宗族或民间信仰为核心的形式主义研究范式相比,集市研究的不同在于,宗族和信仰活动具有更强的民间性,但集市基于其最基本的功能——经济贸易与国家对重要物资的管控、度量单位的统一和商贸制度的规定保持密切关系,导致集市中的生活实践具有较强的向心力,中心与边缘、地方与国家的互动更为显著,且呈现出彼此依存的整体形态。因此,集市所包含的多重二元关系使得日常生活的多面镜像得以呈现,而民俗学对集市的研究既可通过关注礼俗互动,揭示基层市场共同体中经济、文化与权力的关系,也是超越既定边界与中心,基于“民”“俗”互构和充满自反性的对日常生活的观察、呈现与分析。

三、集市转型:日常生活变迁研究的路径创新

集市转型作为当前日常生活变迁的重要表现形式,关涉传统与现代、乡村与城市以及经济与文化等多个议题的讨论。民俗学对实践和情感的关怀能够充实当前的集市转型研究,在与其他学科的对话中揭示民众日常生活变迁的机制,充实民俗学的研究方法,并提升学术研究服务社会发展的能力。

(一)日常生活关怀:民俗学对集市转型研究的补充

20世纪80年代以来,随着我国市场经济的日益发展和社会结构的快速变化,民俗文化和乡村集市经历了巨大变革,并引发出集市研究中的另一个经典命题,即“传统的乡村集市能否在现代社会存续”。

基于个案选择、资料来源和学科范式的差异,学者们在有关集市存续的问题上产生了分歧。部分学者认为生产、交换和劳动力的聚集可能促使更大规模中心地和周边卫星型中心地的形成,而原本的乡村集市则会在经济现代化的浪潮中消失。(36)参见Shepard Forman and Joyce F. Riegelhaupt, “Market Place and Marketing System: Toward a Theory of Peasant Economic Integration”, Comparative Studies in Society and History, vol.12, no.2 (June, 1970), pp.188-212;[美]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,史建云、徐秀丽译,中国社会科学出版社,1998年。但是,当前我国乡村仍散布着大量集市的现实削弱了这种推断的权威性,并引导学者们重新审视集市的当代命运。侧重于集市经济价值的学者将集市的当代存续解读为受制于经济模式或地理屏障而导致的“迟滞性”(37)参见奂平清:《中国传统乡村集市转型迟滞的原因分析》,《西北师大学报(社会科学版)》2006年第4期;姚磊:《文化传承视域下大理“三月街”千年发展的实践逻辑》,《广西民族研究》2016年第6期。;侧重于集市社会内涵的学者则将这种存续归因于集市功能从经济性向文化性、从生活性向展演性的转型(38)参见尹建东、吕付华:《传统延续与现代转型:当代中国边境集市结构功能变迁研究——以云南为中心的考察》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2018年第4期。,并认为人们对可持续发展的诉求可能促使集市的复兴。(39)Peter Jones, Daphne Comfort and David Hiller, “Local Markets and Sustainable Development”, in R. Raj and J. Musgrave (eds.), Event Management and Sustainabililty. Cambridge, MA: CAB International, 2009, pp.186-194.

从目前有关我国集市转型的研究来看,学者们对集市存续与当地社会和民众生活变迁间关系的综合性讨论较少,对集市转型中实践者主体意识的关注不足,致使相关讨论缺乏集市本体研究所具有的整体性。杨懋春曾指出农民消费需求的增长以及传统的惯性促使民众依然去集市交易,因此基层市场不会因民众向上级市场的流动而消失。(40)杨懋春:《一个中国村庄:山东台头》,张雄、沈炜等译,江苏人民出版社,2001年,第237页。但是,传统的惯性从何而来?这种惯性又能推动集市在当代社会存续多久?这些问题未能在相关研究中得到充分阐释,却可成为民俗学研究日常生活变迁的应有领域和用武之地。

一些学者将近40年来中国的变迁称之为“生活革命”(41)周星:《中国人的“生活革命”》,《社会科学报》2017年5月11日。,并在对日常生活的观照中,以“变迁”为支点撬动民俗学理论与方法的创新。李向振认为实践的日常性、具象性、规定性和确定性为走向日常生活的实践民俗学缓解民俗学危机奠定了基础(42)参见李向振:《当代民俗学学科危机的本质是什么?——兼谈实践民俗学的知识生产问题》,《民俗研究》2020年第6期。,户晓辉和吕微等人则基于哲学立场指出以生活世界为先验基础的日常生活研究是民俗学发掘“完整的人”的前提。(43)参见吕微:《两种自由意志的实践民俗学——民俗学的知识谱系与概念间逻辑》,《民俗研究》2018年第6期;户晓辉:《实践民俗学的日常生活研究理念》,《民间文化论坛》2019年第6期。于是,民俗学把执着于追根溯源或未来展望的旨趣转变为对身边事、身边人的考察,通过肯定“当下”的正当性,在细节中追溯生活的深度与广度。

从日常生活的角度考察集市的当代转型,不难发现,在现代化和城镇化进程加速的语境中,集市主要有三种存在方式。一是一如既往地扮演着区域内经济、政治、文化和社会关系中心的角色。二是在延续过去时空框架的基础上,虽服务基层市场共同体内部物品交换的功能式微,但随着文化遗产保护工作的开展,集市作为文化空间的功能日益突出,在构建集体记忆和传承地方文化中发挥重要的作用。而且,随着乡村旅游的发展,集市作为一种文化符号和民俗体验场所,吸引更多主体参与到集市活动中,从而提升地方经济收入、改善民众生活水平。三是凭借集市空间的中心性和活动的聚集性特征,新的集市逐渐兴起,成为城镇或都市等生活场所中经济交易、文化展示和人群交流的特殊场域,促进社区发展与秩序和谐。

因此,如果把变迁作为一种日常生活实践,集市的当代转型并非经济和文化两个领域之间的直接置换,而是两个领域独自变化又相互影响的结果。集市本身所具有的多重关系并未在其转型过程中被消解,反而因日常生活变迁中时空、结构和功能的互嵌性而得到进一步强化。

(二)对话与融合:集市转型研究对民俗学方法论的启示

民俗学对集市转型的研究是在问题意识的导向下,对多元研究方法的应用和融合,该研究过程有助于回应“以日常生活为对象的民俗学与相邻学科有何关联或差异”这一问题。

与经济学、地理学和人类学等学科相比,民俗学把集市作为研究对象有其特殊性。这种特殊性首先表现为一种挑战性,因为集市本身的民俗事象特征不明显,所以研究者较难沿着民俗学研究的一般路径,针对标志性民俗事象提出研究问题。而且,集市的内容之庞杂和节奏之紧张又导致单纯的访谈或短时间的田野调查难以触及其本质。特别是在旅游目的地打造和城镇化建设语境中,集市的“同质化”倾向日渐严重,增加了发现集市的历史性、结构性和生活性的难度。所以,民俗学的集市研究必定是一场研究者的跨学科之旅。研究者既需要了解一定的人文地理学、经济学和历史学知识,还要有在流动性社区中开展田野调查的能力,从而在宏观与微观视角的切换中发现集市所处的大环境与小区域,洞察集市在时代变更中呈现出的连续性和断裂性;并通过比较集市变迁与其他社会现象之间的关联,平衡历史和现实、文献和田野的权重,避免陷入“经验朴素主义”的僵局。

同时,集市的流动性决定了有关集市及其转型研究内含“以人为本”的诉求。研究者既需要跟随集市交易者的脚步初步确定田野调查的范围,还需要通过对个人的深度访谈,梳理集市形成、发展与转型的线索,透过实践主体的视角解读转型中集市的整体性,进而提炼与民俗学相关的研究议题。对集市及其转型的研究与都市民俗学和世界民俗学的倡导在方法上有一定的共通性,可作为民俗学迈向更复杂场域展开研究的一种尝试。集市虽与农耕传统和“熟人社会”相互关联,但其流动性的本质将其区别于静态的“传统”与“乡土”。针对现代社会流动的无序性和多方向性,民俗学在开展集市研究时对“民”与“俗”的关注可为在当前的无序中寻找规律、在多方向中确定秩序提供借鉴。

从这个角度来说,民俗学对日常生活的关注将原本的集市转型研究从应然性的推测转化为已然性的阐释,在对工具理性的剖析之外增加了人文关怀,进而探索集市当代变迁的逻辑和未来发展的可能。这种研究方式与现实需求和学科诉求相符。现代技术的进步、不同文明的互鉴和社会流动的加速要求民俗学者以适宜的方法记录、调查和分析这一过程,提供整体性的、可被转化的知识。面向日常生活的民俗学对集市的研究一方面在有关集市“大历史”的构建中增加了“小历史”的温度,另一方面体现出民俗学在理解和解决社会转型背景下社会文化发展困境的独特路径,从而使民俗学对日常生活的关怀从理论阐释走进经验世界。

四、结 论

作为一门经世济民的学科(44)陈勤建:《面向现实社会 关注经世济民——21世纪中国民俗学的一个重要选择》,《韶关学院学报(社会科学)》2006年第11期。,民俗学从一开始就不局限于对具体对象的阐释,而是期望通过学术研究认识国家和自我(45)[日]柳田国男、关敬吾:《民俗学研究的出发点》,王汝澜译,王汝澜:《域外民俗学鉴要》,宁夏人民出版社,2005年,第54页。,为一种文化、一个族群或一个国家寻求话语上的正当性,并争取更多权益。对于中国民俗学来说,其自身的学术旨趣和学科发展的现实需求,唤醒了对日常生活的关怀,期望通过民俗研究来理解日常生活的整体面貌、运行机制和民众实践的意义。日常生活是一个多层次的复杂系统,包括物质世界、社会世界和主观世界等多个维度,更可细分为经济、政治、社会、文化和精神等多个分支;对于日常生活的研究不仅需要关注其内容、形成原因和意义内涵,更需要了解其运行机制和变迁方式,进而理解日常生活中的时间、空间和实践者。

集市研究和关怀日常生活的民俗学研究相互耦合、彼此促进,对民俗学理论方法的反思与创新有启示意义。以流动为特征的集市为民俗的生成与展演、民俗关系的搭建与互动提供场域,是民俗学研究的范畴,为观察“乡土中国”提供了生活实践的视角,其近年来的变迁则印刻并反映着“转型中国”的轨迹。有关集市的研究可延展中国民俗学理解日常生活的视野,加强学科的社会参与感;而民俗学的学术传统和研究方法则能够提升当前集市转型研究的生活感、文化性和整体性,深化对传统与现代、乡村与城市和经济与文化等议题的阐释。