性侵未成年人案件的司法疑难及应对

——以重庆市人民检察院某分院近两年案例为分析样本

2022-01-14陈小彪

陈小彪 柳 晔

(西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心,重庆401120)

性侵未成年人案件具有多发性、后果严重性、伤害持久性等特点。办理性侵未成年人案件时,存在取证难、固证难、构建完整证据链条难度大等问题[1];认定性侵未成年人犯罪时,存在适用法律模糊,认定标准不明确、不统一等诸多困境。针对上述问题,2013年10月,“两高两部”①最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部简称为“两高两部”。出台了《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》(以下简称《惩治性侵意见》),表明国家对性侵未成年人犯罪的重视[2]。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(以下简称《刑法修正案(十一)》)加大了对未成年被害人的保护,从立法上修改了奸淫幼女犯罪,增加了负有照护职责人员性侵罪,增设了猥亵儿童罪法定刑升格条件,回应了民众呼吁及司法疑虑。但是,对行为人对对象的主观“明知”、被害人性承诺年龄、特殊主体性侵犯罪等规定依然不明确,并将男性未成年人性权利保护排除在强奸罪犯罪对象之外,亟须系统梳理性侵未成年人案件的司法疑难并及时回应。

一、性侵未成年人案件的司法现状

2018年1月至2020年7月,重庆市人民检察院某分院辖区9个基层检察院审查起诉性侵未成年人犯罪案件共计161件,涉案罪名集中在强奸罪和强制猥亵儿童罪,其中强奸类案件83件,猥亵类案件66件,涉及强奸、猥亵儿童两项罪名案件8件,组织卖淫罪案件1件,容留、介绍卖淫罪案件3件。

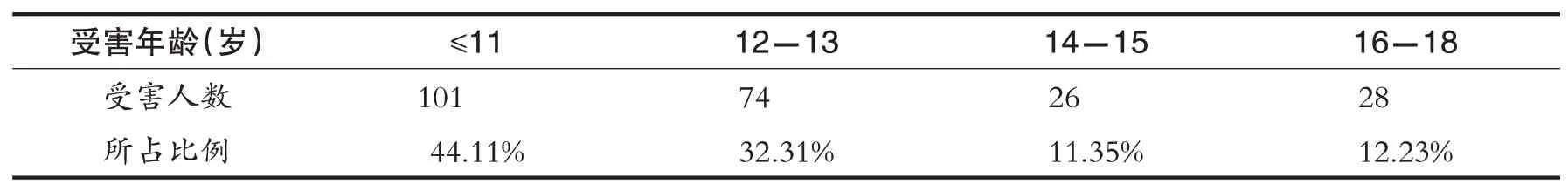

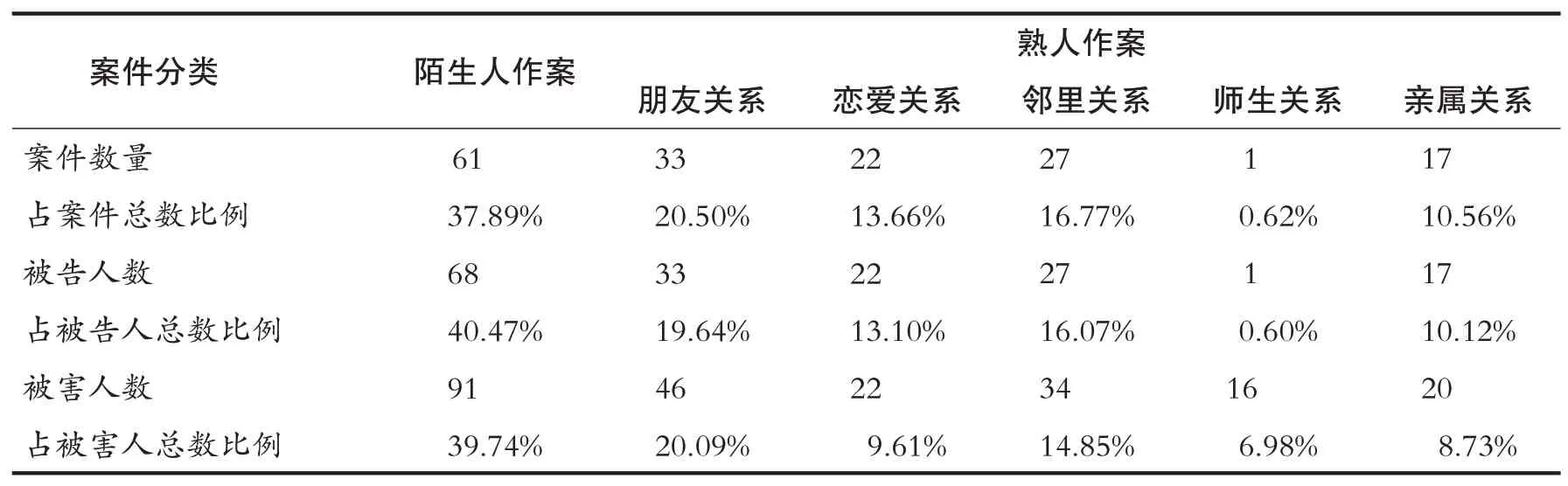

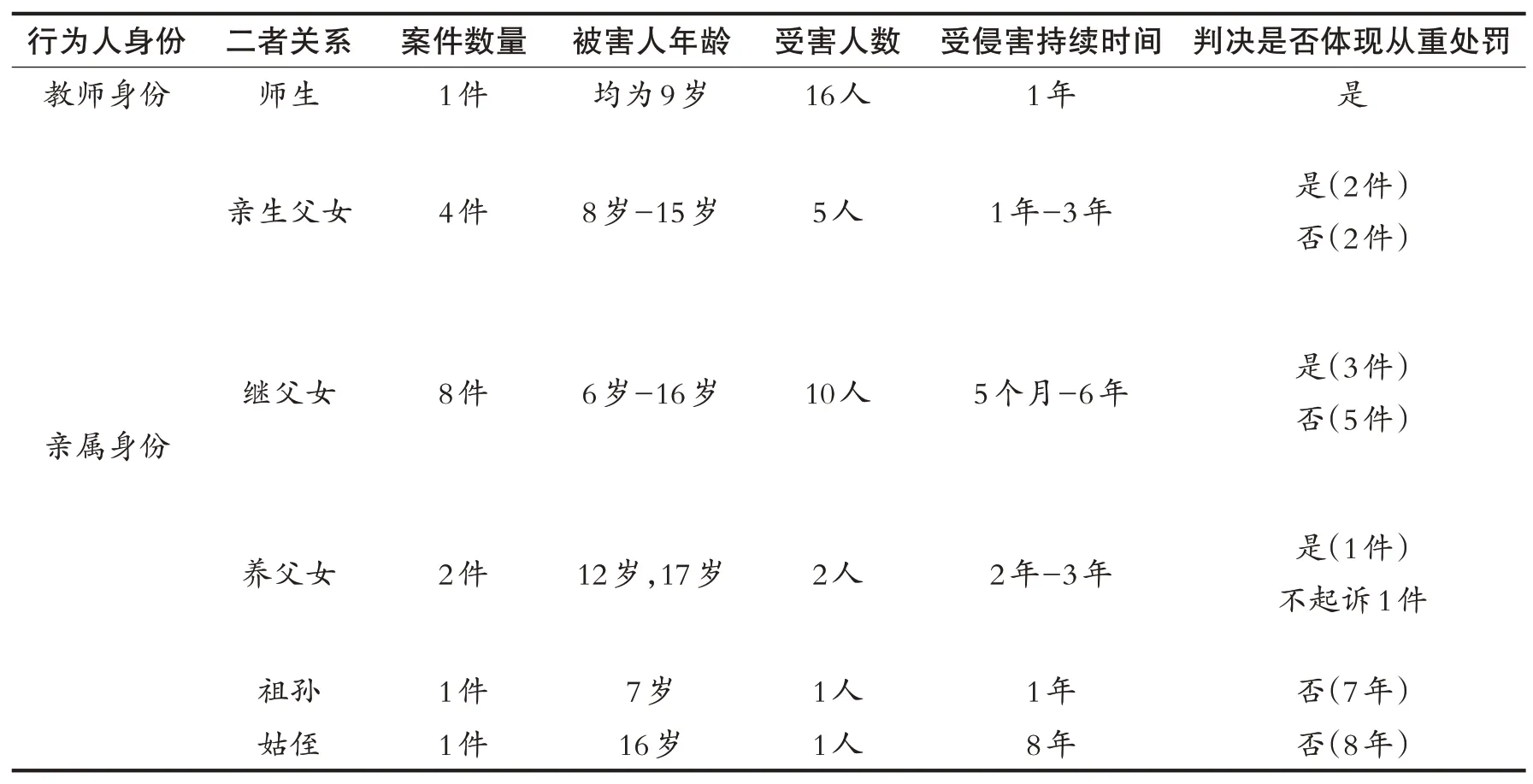

上述性侵未成年人案件中,“熟人”作案比例高,共计100件,占案件总量的62%;陌生人作案的有61件,占比38%。涉嫌犯罪的被告共计168人,仅有2起案件行为人系女性,涉嫌容留、介绍卖淫罪和强奸罪帮助犯,其他案件行为人均为男性。性侵未成年人的犯罪嫌疑人文化程度普遍较低,以初中以下文化程度为主,主要群体为无业人员与农民。有11名犯罪嫌疑人属于同类型犯罪的再犯,有强奸(含未遂)及猥亵儿童前科。遭受性侵的未成年被害人共计229人,其中男性20人,其余为女性;未满14周岁的未成年人易遭受性侵,占比76.42%,已满14周岁的被害人自我保护能力提高,占比23.58%,如表1所示。

表1 不同年龄段被害人人数统计

行为人通常为单独作案,作案模式大体上为“一对一模式”(共133件,占比82.61%),即一个行为人,一个被害人;少数案件为“一对多模式”(共26件,占比16.15%),即一个行为人选择侵害多个受害人;仅有2件特殊案件为“多对多模式”,即多个行为人强奸或强制猥亵多个受害人。如江津区的王某、李某、黄某1、黄某2强制猥亵案,綦江区的胡某、霍某、陈某1、陈某2强奸案,都是4名被害人因害怕行为人团伙力量,受恐吓后遭多名行为人侮辱、性侵。

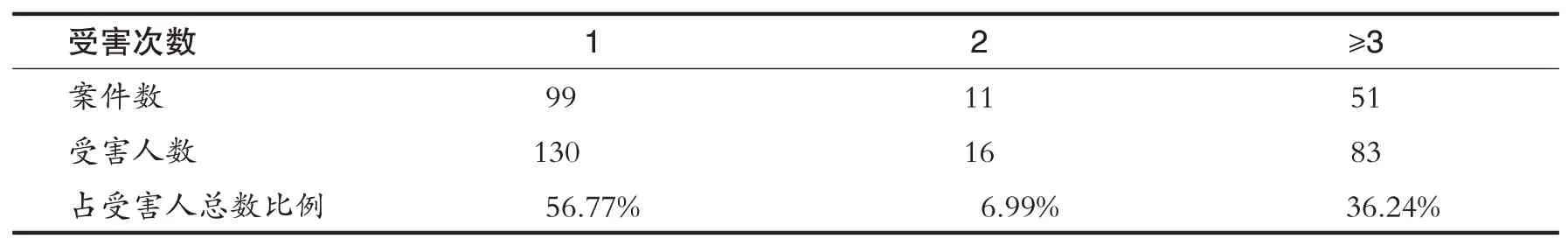

就遭受侵害次数,如表2所示,受侵害1次的占大部分,比例为56.77%,该情形多为陌生人、网友或邻居趁机作案;受侵害3次及以上的未成年被害人占比36.24%,此类未成年人应是我们关注和救助的重点。

表2 未成年被害人受害次数统计

如表3所示,将案件分为陌生人作案和熟人作案两类。陌生人作案的案件,犯罪嫌疑人大多利用被害人一人在外,且无防卫意识,将被害人带至偏僻处实施侵害。熟人作案的案件,被害人往往与犯罪嫌疑人在日常生活中接触较多,作案手段更为隐蔽。

表3 性侵未成年人案件分类统计

(一)行为人主观“明知”的案件情况

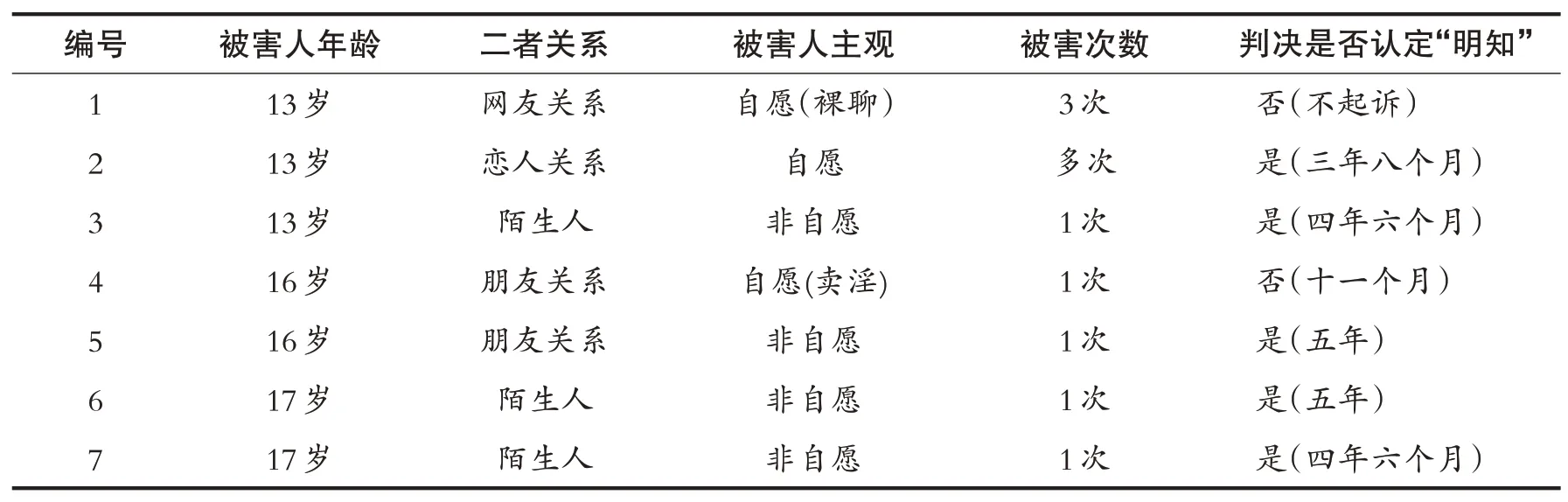

基于责任主义,性侵未成年人案件行为人主观对特定对象之未成年须“明知”。目前,性侵幼女以12周岁为分割线存在两种情况:一是对不满12周岁的幼女实施性侵害行为,行为人主观上被直接推定为“明知”;二是对已满12周岁不满14周岁的被害人,需依其身体发育、言谈举止、衣着特征、生活规律等观察判断是否可能是幼女,如能判断出对象是幼女而实施性侵害行为的,则认定行为人主观“明知”。161件性侵未成年人案件中,行为人主观“明知”的案件有154件,占案件总量的96%;主观上“不明知”被害人系未满18周岁未成年人的案件共计7件,占案件总量的4%。如表4所示,通过对行为人主观“不明知”的7件案件逐一分析,被害人系未满14周岁未成年人的有3件①参见渝南检未检刑不诉〔2020〕7号,(2019)渝0113刑初32号,(2018)渝0108刑初126号案件起诉书。,其余4件被害人系14至18周岁的未成年人②参见(2020)渝0113刑初4号,(2018)渝0108刑初532号,(2018)渝0107刑初790号,(2018)渝0118刑初635号案件起诉书。。

表4 行为人主观“不明知”案件情况统计

对比行为人主观“明知”与“不明知”的判决结果,司法机关在认定行为人主观“明知”上适用的是“明知”推定规则。对于12至14周岁的幼女,结合相关外在证据推定行为人具有“明知”幼女年龄的认识,且司法机关结合案件的具体情况严格适用推定规则。但表4中编号1的案件,行为人系利用幼女当童星的愿望,通过网络招募模特,诱使3名13岁少女拍摄淫秽视频、裸聊,司法机关最后认为该案证据不足以证明行为人主观“明知”对方系未成年人,作出不起诉的决定。在编号2的案件中,行为人与被害人通过相亲群结识,见面后确定恋爱关系,行为人从被害人体态、言语、穿着、思想等方面均认为被害人已满16周岁,法院最终认定行为人主观上具备对被害人系幼女的认识。这说明实践中,司法机关对于性侵未成年人案件中行为人主观“明知”这一归责要件认定标准掌握不一,尚有较大分歧。

(二)行为人系特殊身份的案件情况

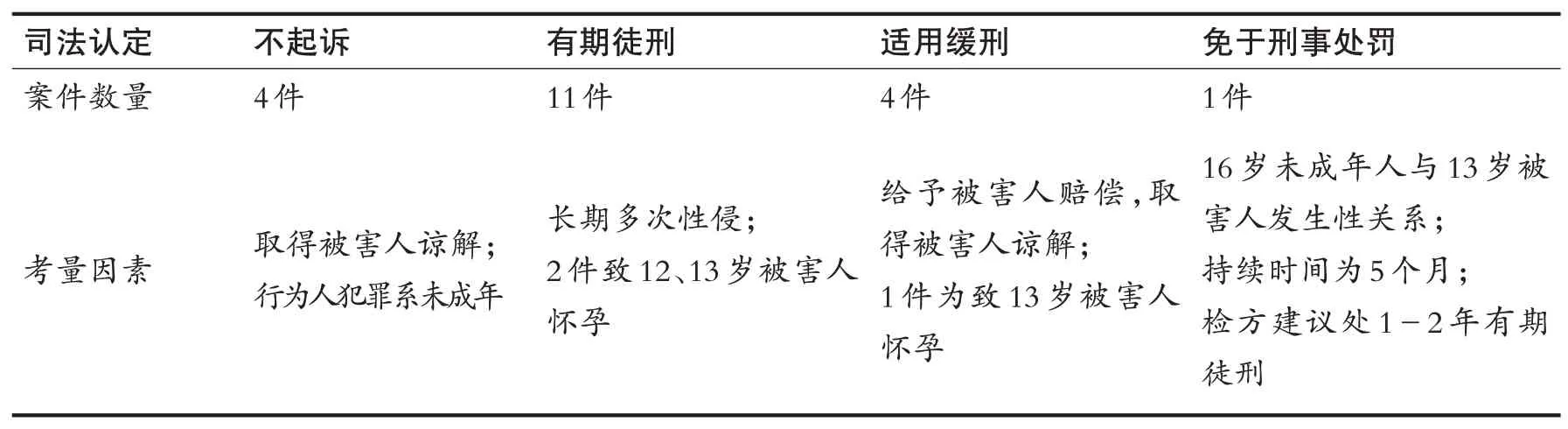

当性侵未成年人犯罪的行为人是其教师或亲属时,会严重挑战社会伦理道德底线,造成十分恶劣的社会影响。近期发生并经媒体报道的性侵养女的案件正是适例[3]。161起案件中,共有18件与被害人具备特殊关系。如表3所示,师生关系的案件1件③参见渝荣检未检刑诉〔2019〕164号案件起诉书。,行为人1人,涉及被害学生16名;亲属关系的案件17件④参见(2019)渝0116刑初413号,(2018)渝0116刑初894号,(2018)渝0103刑初1287号等17件亲属关系型案件起诉书。,行为人17人,涉及被害人20人。此外,如表2所示,被害人受侵害次数大于2次的案件有51件。通过筛选,排除未成年被害人自愿发生性关系的21件案件,剩余的多次性侵未成年人案件中有17件为具备特殊身份的行为人性侵未成年人案件。

行为人系特殊身份的案件共18件。如表5所示,与被害人为师生关系的1件,判决书中体现从重处罚(但其从重情节主要基于被害人数),判处被告有期徒刑15年;与被害人为亲属关系的案件17件,排除继父性侵继女1次即案发的案件1件,与被害人为亲生父女关系的有4件,判决书中未体现特殊身份从重处罚的有2件。有2件父亲性侵女儿案件,时间均为2年,一个案件判决书体现了从重处罚,判处被告人16年6个月有期徒刑;另一案件父亲同时对2名亲生女儿性侵2年,却只判处14年有期徒刑。在继父女关系的案件中,体现从重处罚的仅有3件,大部分并未体现。在养父女关系的案件中,有1件因被害人反复改变陈述,致使检察机关因证据不足决定不起诉。在爷孙关系和姑侄关系的案件中,判决均未体现对特殊身份的从重处罚。可见,行为人系特殊身份性侵未成年人的案件,司法机关对特殊身份行为人量刑认识不一,差异明显。

表5 行为人系特殊身份案件情况统计

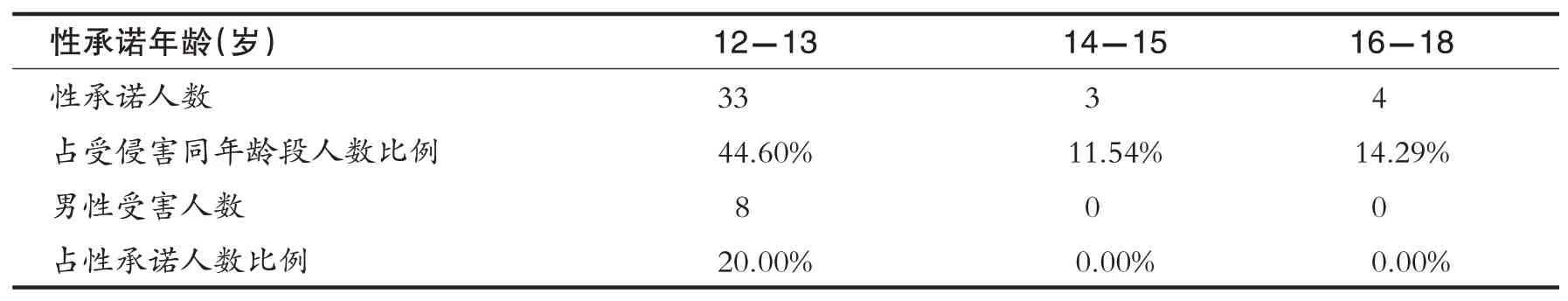

(三)未成年被害人性承诺案件的适用情况

《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)并未规定未成年人的性承诺年龄,但其第236条规定:对不满14周岁的幼女实施奸淫行为的,以强奸罪从重处罚,可以推出14周岁是我国《刑法》设定的性承诺年龄。在161件性侵未成年人案件中,14周岁以下未成年被害人占比最高,为76.42%,其中被害人承诺与行为人自愿发生性关系的案件共30件①参见(2018)渝0153刑初173号,渝渡检未检刑不诉〔2018〕2号,渝九检未检刑诉〔2019〕24号等30件被害人自愿发生性关系的案件起诉书。,被害人数为40人,被害人均为已满12周岁的未成年人。如表6所示。

表6 不同年龄段性承诺人数统计

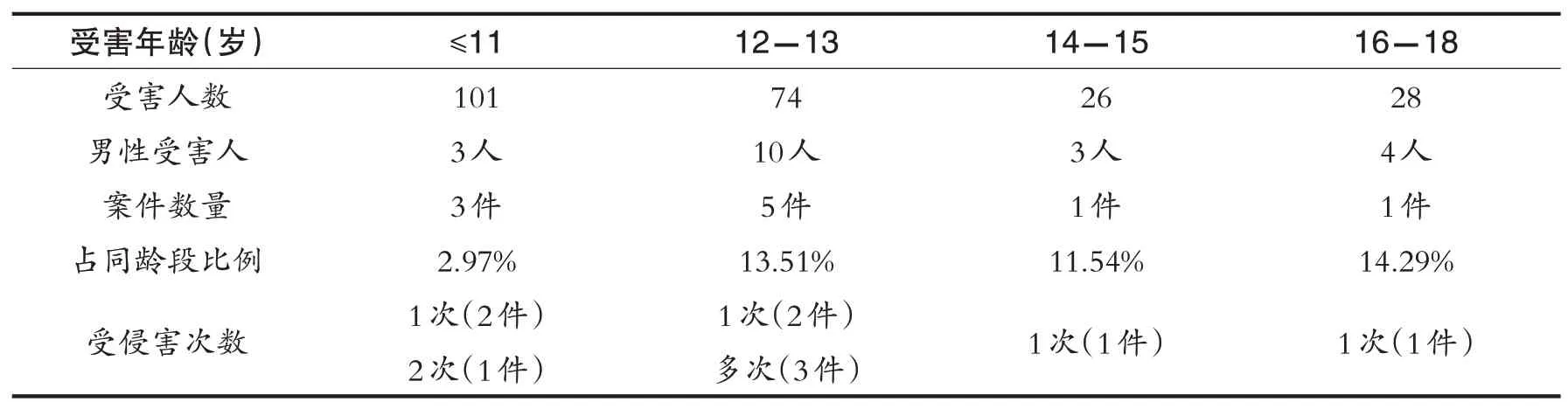

女性未成年被害人自愿发生性关系的案件集中为恋爱关系型,有20件①参见(2018)渝0108刑初1088号,(2018)渝0107刑初1162号,渝津检未检刑诉〔2019〕27号等20件女性未成年人自愿发生性关系的案件起诉书。,如表7所示,司法机关对行为人系未成年人的案件多作出不起诉决定;在与未成年被害人自愿发生性关系的案件中,犯罪嫌疑人事后积极赔偿、被害人谅解是适用缓刑的重要因素。但表7也体现出,各基层法院对于此类案件被告人适用缓刑或判处实刑认识不一,且检法亦有较大分歧。

表7 司法机关对被害人主观自愿的案件认定情况

(四)被害人系未成年男性案件的适用情况

性权利是指自然人能够自由支配自己性意愿,决定自己是否与他人发生性接触、性行为以及怎样发生性接触、性行为的权利[4]。性权利的保护对象是所有自然人,但我国《刑法》显然更倾向于保护女性,虽然《中华人民共和国刑法修正案(九)》(以下简称《刑法修正案(九)》)调整强制猥亵罪犯罪对象,不再局限于妇女,但就性侵男性未成年人的犯罪行为只能论以强制猥亵罪来看,对男性性权利保护并未完全就位。在161件案件中,未成年被害人共229人,男性未成年被害人20人,占比9%,案件数共计10件②参见渝九检未检刑诉〔2019〕14号,(2018)渝0118刑初674号,(2019)渝0103刑初32号等10件被害人系男性未成年人的案件起诉书。,行为人年龄在16至80岁不等,行为人或出于报复,或因自身特殊癖好;10件案件中,男性未成年被害人自愿被侵害的有3件,受害年龄在12至13岁之间,受侵害时间从2个月至1年不等。如表8所示,未满14周岁的男性被害人最多,占未成年男性受害人数的65%;满14周岁的被害人较少,涉案数量仅2件,但案件类型为“一对多”。

表8 未成年被害人系男性的案件情况统计

实践中,司法机关对性侵男性未成年人案件通常以猥亵儿童罪、强制猥亵罪或故意伤害罪定罪处罚。如表8所示,未满14周岁男性未成年被害人占比高,且受侵害次数大多为多次,此类行为施加于身心尚未发育成熟的男性未成年人,危害性极大。行为人对男性未成年人实施的准性交行为,如口交、肛交等,司法机关只能以猥亵类犯罪处理。同时,司法机关对此类案件在量刑方面也存在不一,如对于侵害对象多人或侵害年龄较小的男性未成年人的情况,在量刑上并未与其他案件有明显差别。

二、性侵未成年人案件的司法疑难

因性侵害未成年人案件具有特殊性、复杂性,相关规定模糊、司法适用标准不明确,司法人员因自身认识不同而对类案作出不同判断,从而影响部分案件的判决。

(一)“明知”对象年龄的构成地位不明

对行为人性侵行为的故意比较容易认定,但行为人对被害者系幼女是否“明知”的认定具有较高难度,以主观“不明知”作为辩解理由并不鲜见。因此,有必要剖析对象年龄“明知”问题。

161件案件中,行为人主观“明知”(包含推定明知)占比96%,被告人以主观“不明知”为辩护意见的案件共计7件,其中有3件幼女年龄处于12到14周岁之间。有2件行为人主观“不明知”的辩解获得法院支持,法院在认定此类案件时倾向于严格推定行为人“明知”。《刑法修正案(十一)》对强奸罪增加了奸淫不满10周岁幼女或者造成幼女伤害的升格法定刑;《惩治性侵意见》第19条依据被害人年龄不同作出不同规定。对于不满12周岁的幼女实施的奸淫行为,直接认定“明知”;对于已满12周岁不满14周岁的,则要根据幼女的相关表现结合行为人的供述等证据进行确认[5]。如果行为人辩解“不明知”,则需审查行为人“不明知”的理由,且行为人须提出反证以及自己尽到注意、谨慎义务。虽然,尚难认定此规定属于举证责任倒置,但客观上将证明行为人“不明知对象系幼女”的大部分举证责任交由行为人,否则,行为人极可能承担肯定的不利后果。此规定既符合“推定—反证”之司法证明模式,亦具有实践理性。

《惩治性侵意见》规定,对于奸淫不满12周岁的幼女,采取直接推定。此规定是否属于严格责任主义之采用,尚有争论。由表4可知,检察机关和审判机关大多采用“严格责任推定”或严格责任认定此类案件。那么,是否存在应当认定行为人“明知”幼女而未认定的情况?当根据一般大众的合理推断水平并不能判断出被害者系幼女的可能性,同时幼女逃避回答或者虚报、谎报年龄且明确、主动的表达性意愿的情况下,仍以行为人“明知”条款认定是否合理?对奸淫已满12周岁未满14周岁幼女的情况,行为人从被害人身体发育状况、言谈举止、衣着特征、生活作息规律等方面认为被害人不是幼女的,并提出相关证据,根据《惩治性侵意见》则可认定行为人主观“不明知”,是否会造成幼女性权益保护不公?

上述困境,缘于特定对象年龄“明知”的构成地位不明。依一般学理,特定对象的“明知”显属故意内容,否则,应该阻却故意,而性侵犯罪又排除过失,但特定对象年龄可能因为对象的成长表象呈现较大差异,导致对其判断呈现迷惑性和模糊性。因此,如确定特定对象年龄的“明知”为构成要件要素,尤其是要求行为人对特定对象年龄的确定“明知”,可能陷入未成年人性权利保护不力之困窘。为此,司法采用分年龄段的不同推定模式,契合实践需要,但留下了理论困惑。

(二)特殊主体身份对量刑影响考量欠缺

据表3所示,在对未成年人实施性侵害的行为人中,熟人作案所占的比重相当高,约占62%。其中,与未成年人具有亲属关系、师生关系的案件共计18件,占熟人作案的18%。特殊关系型案件行为人大多利用未成年被害人人身依附性,凭借亲属、长辈、老师等可信赖身份,利用与未成年被害人可亲近关系的便利实施侵害行为[6]。未成年被害人基于威胁、恐惧、羞耻等原因掩盖性侵事实,因而此类案件具备不易发现、被害人不敢揭发、受侵害持续时间长、被侵害后果严重等特点。行为人与被害人之间具有特殊关系的性侵案件,不但严重挑战着社会道德伦理的底线,且造成的社会危害性更大[7]。

据表5所示,亲属关系型性侵案件中,特别是继父女关系案件占比高,性侵未成年人时间长,其中有2件案件的行为人造成被害人怀孕引产、自杀等严重后果。但此类案件大部分判决并未体现对行为人利用继父身份的性侵行为从重处罚;在17件亲属关系型案件中,有1件为姑侄关系,行为人系未成年被害人的姑父,性侵未成年人长达8年之久,但最终仅判处有期徒刑8年。

《刑法修正案(十一)》实施以前,并未对特殊身份犯罪进行明确规定。《惩治性侵意见》虽然对未成年人负有照护职责的人员范围进行了界定,指出与未成年人有共同家庭生活关系的人员、国家工作人员或者冒充国家工作人员实施强奸、猥亵犯罪的应依法严惩,但该规定效力层级不高,更多的是政策导向意义。《刑法修正案(十一)》增加了负有照护职责人员性侵罪,有条件的对已满14周岁不满16周岁的未成年女性负有照护职责的人员与其发生性关系的,认定为犯罪。新增条款意图弥补介于幼女和未成年女性之间的保护真空,但其法定刑低于强奸罪基本犯的法定刑。在上述特殊主体性侵未成年人案件中,大部分被害人年龄在14周岁以下,这部分被害人年龄尚小,特殊主体利用身份优势胁迫与其发生性关系,对这类案件的行为人在责任承担上并未体现从重处罚。

(三)被害人承诺年龄设定较为模糊

性承诺年龄,是法律赋予公民具备完整性行为能力的最低年龄[8]。多数学者认为我国未成年人的性承诺年龄为14周岁;但《惩治性侵意见》规定幼女的绝对性承诺年龄为12周岁,而12周岁至14周岁为弹性性承诺年龄段。因而,在实务中对幼女性承诺能力这一问题产生了认定争议。

如表6所示,在30件被害人自愿与他人发生性关系的案件中,被害人年龄主要集中在12周岁至14周岁,占比82.5%;14周岁以上的未成年被害人占比17.5%。对此,存在以下疑问:(1)对于未满14周岁的卖淫女自愿与他人发生性关系,在其充分认识到性行为的性质、意义及后果的前提下,是否应认定12周岁至14周岁的卖淫女具备性承诺能力?(2)对于恋爱关系型性侵未成年人案件,如表7所示,被害人往往出于感情因素自愿与行为人发生性关系,对于侵害12周岁至14周岁未成年人的行为人刑罚后果差异明显,针对此类案件未成年被害人是否适用弹性性承诺年龄?(3)14周岁以上被害人自愿发生性关系的比例为17.5%,但根据《刑法》及《惩治性侵意见》规定,对14周岁以上的女性未成年人并未采取特殊保护,而是与成年女性同等对待,是否妥当?总体而言,我国对于未成年人性承诺年龄的规定存在模式单一、性承诺年龄偏低等诸多问题,未必利于有效保护未成年人的性权利。

(四)男性未成年人受侵害的认定具有局限性

《未成年人保护法》规定:未成年人不分性别依法平等享有权利,所有未成年人均应不分性别平等地享有受保护的权利。但强奸罪的保护对象仅限于女性,造成了当男性未成年人受到性侵害时,在行为人的认定上存在一定局限性[9]。据表8所示,男性未成年人遭受性侵害的案件共10件,涉及男性未成年被害人20人,受害人以14周岁以下未成年男性为主(13人)。对于行为人侵害14周岁以下的男性未成年人的行为一般以猥亵儿童罪定罪处罚,猥亵儿童罪中猥亵男童的犯罪行为,包括猥亵行为和发生性行为,将以性交方式对未成年男性实施的行为定为猥亵儿童,未将猥亵行为与性交行为区分,违背了罪刑相适应原则[10],较之未成年女性的保护有失公允。

对奸淫14周岁以上的未成年男性的行为,尚无相应法条予以规制,即使《惩治性侵意见》将立法缺漏予以兜底性规制,猥亵已满14周岁未满18周岁的未成年男性依故意伤害罪或故意杀人罪论处,但显然未造成男性未成年被害人轻伤以上后果的行为将会逃脱制裁。《刑法修正案(九)》将强制猥亵妇女罪修改为强制猥亵罪,立法机关将性侵害犯罪对象范围进行扩大,将受害人范围扩大到了他人,也就是说男性强制猥亵男性或者女性强制猥亵男性的行为将会构成犯罪,但对14周岁至18周岁的未成年男性与成年男性的保护程度相同,当前立法对于惩治性侵害未成年男性而言,保护仍缺位。

三、性侵未成年人行为的司法应对

《刑法修正案(十一)》回应了性侵未成年人案件的诸多疑难,解决了部分问题,但依然留有争议。

(一)性侵未成年人犯罪应以行为人“明知”为主观要件

《惩治性侵意见》第19条规定:“对于不满12周岁的被害人实施奸淫等性侵害行为的,应当认定行为人明知对方是幼女”,该条引发理论争鸣。以苏力、张明楷教授等为代表持严格责任观点的学者认为,不论行为人主观是否对幼女年龄有认识,只要其在客观方面与12周岁以下的幼女实施性行为,就应当认定行为人“明知”[11]。在司法实践中确实存在着某些行为人对被害人系幼女确实“不明知”的情况,这说明行为人在主观上不具备奸淫幼女的犯罪故意,但依据我国《刑法》对强奸罪的规定,依然会对行为人追究相应的刑事责任,以精准打击性侵幼女犯罪[12]。以陈伟、聂立泽教授等为代表持肯定意见的学者认为,按照大陆法系刑法理论坚守的罪过责任原则[13],行为人主观“明知”是认定犯罪的必要要件[14];“并不是不需要行为人明知,只是从客观上推断行为人对幼女年龄明知的盖然性大于不知”[15]。笔者认为,不论是哪个年龄段的幼女,性侵未成年人犯罪都应以行为人“明知”为主观要件,而非严格责任,罪过责任原则依然应坚守。

《惩治性侵意见》第19条是一种推定责任,若以严格责任处理此类案件将造成被告人权益受到侵犯。当前,保护幼女的诸多司法解释出台,体现了国家对于保护幼女合法权益的决心和立场,在性侵未成年人案件中,若不问行为人主观情况,一律认定行为人“明知”,或许可以充分保护幼女的权益,但同时也会牺牲被告人利益[16]。《惩治性侵意见》第19条规定对12周岁以下幼女实施性侵,应当认定行为人“明知”对方系幼女,这里的“应当明知”是以《惩治性侵意见》第19条第一款的规定为前提的,即已经规定应以行为人“明知”为要件。性侵不满12周岁幼女是一种推定责任,推定行为人主观“明知”,但极特殊案件依然允许反证。对于侵害已满12周岁不满14周岁的幼女,在兼顾被告人利益的情况下,结合常识即可判断行为人主观。

综上,《惩治性侵意见》第19条对性侵不满12周岁幼女的规定并非严格责任,第19条规定性侵幼女案件适用推定责任,对于性侵不满12周岁幼女的行为人,若无例外情况即反证,推定结论成立。对于性侵已满12周岁不满14周岁幼女的行为人主观情况,则应根据具体情况予以判断,如在亲属关系、恋爱关系、朋友关系、邻里关系型等案件中,对行为人以主观“不明知”的辩解要精准判断。

(二)明确性侵未成年人犯罪中特定主体身份的法定从重情节

在上文中,具有特殊身份的行为人性侵未成年人的案件共计18件,包含教师性侵学生,及亲属性侵未成年女性的案件,并在表5中具体细分犯罪类型,一方面为了引起未成年人及监护人对此类案件的重视,另一方面为了凸显具备特殊身份的行为人对未成年人实施性侵害较一般性侵类犯罪具有更严重的危害性。《刑法修正案(十一)》首次从立法上增加了对已满14周岁不满16周岁的未成年女性负有照护职责的人员与其发生性关系的,认定为犯罪,在符合基本犯罪构成的情况下处三年以下有期徒刑。与《惩治性侵意见》第21条所规定的:“对已满14周岁的未成年女性负有特殊职责的人员,利用其优势地位或者被害人孤立无援的境地,迫使未成年被害人就范,而与其发生性关系的,以强奸罪定罪处罚”相比,新增条款关注核心应是负有照护职责人员是否违背其职责身份所带来的特定义务。《惩治性侵意见》第21条规定的情形与新增条款不同,其指特殊职责人员违背未成年女性意志,按强奸罪定罪,关注核心为未成年女性发生性关系的主观意愿。对于特殊职责人员实施奸淫幼女行为的情形,并未从法律上强调从重处罚。笔者倡导将行为人的特殊身份因素纳入到常规考虑范围中,作为判断行为人主观恶性、罪行影响力的标准之一,在奸淫幼女罪量刑方面体现对具备特殊身份行为人的从重处罚。

对于特殊主体的界定范围,《刑法修正案(十一)》新增的特殊职责性侵已满14周岁未满16周岁未成年女性的主体包括负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员。《惩治性侵意见》也明确将部分特殊主体作为从严处罚的条件,规定特殊主体包括对未成年人负有特殊职责的人员、与未成年人有共同家庭生活关系的人员、国家工作人员或者冒充国家工作人员的。值得注意的是,对于“负有特殊职责的人员”,不应仅限于监护人、教师、教练等群体,而应当从开放意义上加以理解,着重从“职责”一词来拓宽理解,以适应社会生活的实际需要[17]。

虽然从立法上已经有条件地将特殊主体性侵已满14周岁不满16周岁未成年女性的行为作为强奸罪的加重情节,但笔者仍倡导将此类特殊主体性侵未成年女性的情形在立法上进一步明确为强奸罪的升格法定刑,因为特殊主体性侵未成年人的行为一方面严重背反了通常伦理道德,破坏了社会关系稳定赖以存在的信任基石,另一方面因此类性侵往往具有长期性、反复性和难以发现性,其后果更加严重。

(三)建立分层的未成年人性承诺年龄标准

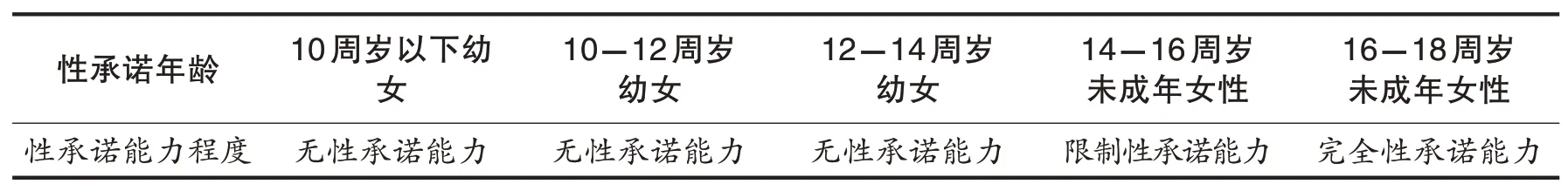

如前所述,我国对性承诺年龄设定存在模式单一、承诺年龄偏低等问题。《刑法修正案(十一)》增加了强奸罪中奸淫不满10周岁幼女或者造成幼女伤害的升格法定刑,有条件地提升了负有照护职责人员性侵未成年女性的性承诺年龄为16周岁。结合《惩治性侵意见》第19条的规定,我国当前形成了如下未成年女性性承诺能力体系,见表9。

表9 我国未成年女性性承诺能力梳理

如上所示,根据立法可推断12周岁为未成年女性性承诺绝对年龄,12周岁至14周岁为未成年女性性承诺弹性年龄段。由上文未成年被害人主观自愿的案件情况统计,如表6所示,被害人承诺自愿发生性关系的年龄均为12周岁以上,有82.5%的未成年被害人集中在12周岁至14周岁,而这部分未成年被害人在自愿卖淫或恋爱关系中自愿发生性关系的情况下,其性承诺是否有效?对于已满14周岁的未成年被害人合法权益又如何保护?笔者认为,以14周岁为未成年女性性承诺年龄上限规定偏低,应对性承诺年龄进行分层调整,以18周岁为兜底年龄,14周岁至16周岁为性承诺弹性年龄段,14周岁为性承诺绝对年龄。

首先,应确定14周岁为未成年女性绝对性承诺年龄。《惩治性侵意见》第19条第3款规定,行为人奸淫12周岁至14周岁幼女,在坚持主客观相一致的原则下,需结合具体情况进行判定,行为人的行为是否构成犯罪并不绝对。以12周岁作为“严格责任年龄”与“相对严格的责任年龄”的分界线,对行为人奸淫不满12周岁未成年人的,不问被害人是否自愿的主观情况,一律推定明知。但12周岁至14周岁的未成年人在生理、心理等方面的个体发育差异较大,仅就未成年人生活规律、发育状况判断较为局限,使得《惩治性侵意见》第19条在司法实践中的认定有一定困难。笔者认为12周岁至14周岁幼女不论其身体发育、生活规律如何,在认知方面具有局限性,易受外界诱惑和影响而作出错误判断,即使在恋爱关系中自愿发生性关系或自愿进行性交易都不能以外在因素削弱对其性权益的绝对保护,应规定不满14周岁未成年女性性承诺无效,从而缓解司法认定困难。

其次,将未成年女性性承诺弹性年龄段设定为14周岁至16周岁。即行为人与已满14周岁不满16周岁的未成年人发生性关系,对行为人的行为是否构成犯罪需综合考虑双方的主客观因素。该年龄段的未成年人对性已具备初步认识,但考虑到仍属于未成年人,应以相对保护原则为主,给予适合该年龄段未成年人性自主权。《惩治性侵意见》第27条规定:“已满14周岁不满16周岁的人偶尔与幼女发生性关系,情节轻微、未造成严重后果的,不认为是犯罪”,该条可解决在恋爱关系中,偶尔与被害人发生性关系的情况,也是对行为人利益的保护,但诱奸、或以金钱为基础的性交易等行为则应排除在外。

最后,确定18周岁为未成年女性性承诺兜底年龄,对于16周岁到18周岁的未成年人仅在特殊情况下进行保护。因为已满16周岁的未成年人,在生理、认知等方面与成年人相差不大,此时若对其性承诺能力进行法律禁止,反而造成对其性权利的侵犯。但在特殊情形下,如行为人利用优势地位迫使未成年人对发生性关系作出妥协,法律对该种情形则应予以惩罚。

(四)逐步提升对男性未成年人的保护力度

笔者认为应从“法律面前人人平等”的原则出发,逐步淡化在性侵未成年人犯罪中因犯罪对象性别不同而造成的认定差异,具体从以下两个方面进行分析。

针对实践中认定性侵14周岁以下男性未成年人的犯罪行为,无论该行为是猥亵行为还是性交行为均以猥亵儿童罪定罪处罚,笔者认为应厘清“猥亵”与“强奸”的关系,避免将猥亵儿童罪作为性侵害未成年人犯罪的兜底罪名。高铭暄教授在回忆猥亵儿童罪立法时指出:“鉴于实践中经常发生的猥亵儿童的案件,因此增设猥亵儿童罪。”[18]“这里所规定的强制猥亵,主要是指违背妇女的意愿,以脱光衣服,抠摸等淫秽下流的手段猥亵妇女。”[19]可见,立法者在增设新罪名时并未让猥亵这一行为涵盖强奸行为,实践中发生的强奸行为应以《刑法》中规定的强奸罪来定罪,而这里的“等”应指与猥亵行为具有同等社会危害性的行为。从学界对猥亵与强奸的争议探寻,学界主要存在两种观点:一种为特别关系说,以张明楷教授为代表,认为强奸与猥亵不是对立关系,而是特别关系,强奸行为是广义猥亵行为的方式之一,是更为严重的猥亵[20]。另一种为对立关系说,持该观点的学者认为,强奸行为与猥亵行为之间属于并列关系,彼此独立,猥亵行为应是指除奸淫行为以外的能够满足性欲和性刺激的有伤风化、损害妇女性心理、性观念,有碍其身心健康的性侵犯行为[21]。笔者赞同后者,认为特别关系说虽可以解决当前法律缺失的情况下性侵男性未成年人行为的认定问题,但忽视了猥亵儿童罪、强制猥亵罪与强奸罪所保护法益的差异性,猥亵行为和强奸行为应是两种相互独立的并列行为。根据立法者原意,猥亵行为是性交之外的行为,不应包含强奸行为[22]。对于以猥亵的方式侵害未满14周岁未成年人的,应认定为猥亵儿童罪;对于以猥亵方式侵害14周岁至18周岁未成年男性的,为了体现对未成年人的特殊保护,应与侵害成年男性一样,以强制猥亵罪定罪,但可将猥亵未成年男性作为加重处罚情节。

在强奸罪犯罪对象方面,《刑法》将保护对象限定为女性,笔者认为,男性也可成为强奸罪的犯罪对象。根据上文实证研究,161件性侵未成年人案件中,有20名受害人为男性,且以14周岁以下男性未成年人为主,但现行《刑法》将男性排除在强奸罪犯罪对象之外,使得上述男性未成年被害人的性权益无法得到充分保障,实践中,只能以猥亵罪或者故意伤害罪来追究行为人的刑事责任。此外,性侵男性未成年人的作案模式也发生了变化,当前不仅存在女性侵害男性的情形,还出现了大量男性侵害男性的案件,在本文的统计中,涉及男性未成年被害人的案件共计10件,且行为人均为男性,有的案件中涉及多名男性受害人。从这一角度分析,由于男女生理结构的不同,性侵男性和女性的方式也不同,传统的性侵认定方式只针对女性,即对性侵幼女犯罪以“接触说”为标准,针对非幼女的性侵犯罪通常采用“阴道插入说”,该认定方式显然无法适用于男性。也就是说在扩大强奸罪主体和犯罪对象的同时,应当进一步丰富性侵认定方式。从男性生理结构出发,结合实践发展,对性侵行为的认定应从传统的阴道性交扩展到包括口交、肛交、器具性交在内的多种方式。

结语:性侵未成年人犯罪应明确以行为人主观“明知”为构成要件;设定性侵未成年人犯罪应以14周岁为未成年女性绝对性承诺年龄,14周岁至16周岁为弹性性承诺年龄段,18周岁为性承诺兜底年龄;扩大强奸罪的保护对象,并从男性生理结构出发,丰富性侵行为的认定方式;从立法上将特殊主体性侵未成年人的行为明确为强奸罪的加重情节。当然,性侵未成年人案件仍存在诸多司法疑难,学界依然存在较多争议。新出台的《刑法修正案(十一)》虽然回应了社会热点问题,修改了奸淫幼女罪,增加了特殊职责人员性侵罪,但此次修改在奸淫幼女罪中仍存在“造成幼女伤害”中幼女年龄、幼女伤害范围界定等问题;对于新增的特殊职责人员性侵犯罪,也存在准强奸罪、诱奸罪、特殊职责性侵罪等罪名适用问题;在特殊职责人员性侵犯罪基本犯的法定刑方面,存在与《惩治性侵意见》第21条的适用情形划分问题。