双重防护:初中生的社会资本对校园欺凌的影响

——以深圳市S中学为例

2022-01-14池上新曾文茜

池上新 范 婷 曾文茜

(深圳大学政府管理学院,广东深圳518055)

最新研究表明,全球范围内,每年约有2.34亿的学生遭受过校园欺凌,约占学生总人数的32.5%[1]。根据2017年5月中国应急管理学会校园安全专业委员会发布的《中国校园欺凌调查报告》显示,我国约有25.8%的中小学生遭遇校园欺凌的危害[2]。2016年我国印发了《国务院教育督导委员会办公室关于开展校园欺凌专项治理的通知》,要求各地各中小学校针对发生在学生之间,蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱造成伤害的校园欺凌进行专项治理。国家一系列的保护性和惩罚性政策虽起到一定作用,但并未真正解决这一社会问题。校园欺凌对青少年造成的消极影响不容忽视。如何预防和解决校园欺凌问题一直是研究者讨论的焦点。

以往研究大多从个体生理特征、家庭教育方式、学校规范与社会媒体导向等方面来探讨校园欺凌产生的原因,缺乏一个完整的社会资本视角去探讨校园欺凌。研究证实,社会资本对个人的社会行为具有重要影响[3]。因此本文欲探究初中生的社会资本与校园欺凌之间的关系。

一、文献综述与研究假设

(一)校园欺凌的概念、类型与影响因素

“校园欺凌”最早由挪威的丹·欧维斯(Dan Olweus)提出,其认为校园欺凌行为是一群或单个学生通过某种负面行动重复且长期地对待某个特定的学生或一群学生。负面行动指欺凌者有意图地进行攻击性行为,不只是身体攻击,也可能是情感或心理攻击[4]。欺凌有三个主要特征:故意性、重复性和力量非均衡性[5]。依照这三个特征,刘建认为,校园欺凌是发生在学生间的以大欺小或以多欺少或恃强凌弱的持续而反复的故意性侵犯行为[6]。校园欺凌通常有欺凌者、被欺凌者和旁观者三种参与角色。冯丽姝将欺凌者分为反应型欺凌者(愤怒而攻击)和操控型欺凌者(有其目的和动机),被欺凌者分为攻击型受害者(报复)和退缩型受害者(逃避)[7]。旁观者主要指欺凌事件的知情者、目睹者和干预者[8]。

欺凌的类型:(1)直接欺凌和间接欺凌。丹·欧维斯(Dan Olweus)认为直接欺凌是指以比较公开的方式欺凌受害者,往往体现为一种直接的激烈对抗,具体表现为身体攻击、威胁、恐吓、辱骂等[9];间接欺凌是指用比较隐蔽的方式对待受害者[10],具体包括传播谣言、群内排斥、骚扰及暗中伤害[11]。(2)语言欺凌、肢体欺凌和社交性欺凌。社交性欺凌指欺凌者说服或煽动其他人排挤受害者,通过散布谣言、搬弄是非等方式去排挤、不准许受害者参与某群体[12]。(3)言语欺凌、肢体欺凌、社交性欺凌和所有物的损害。(4)肢体欺凌、言语欺凌、社交性欺凌、性欺凌和网络欺凌。可见,无论是四个维度还是五个维度的分类,都是三个维度的延伸,通过欺凌行为三个维度的分类可以更直观地了解欺凌行为的表现。因此,本文采用冯丽姝的观点,将校园欺凌分为:言语性欺凌、肢体性欺凌和社交性欺凌。

影响因素:(1)个人因素:青少年身心发展不成熟。其年龄特点、个人气质、性格特点、外貌特征、不良嗜好、较差的学业成绩等都可能会导致校园欺凌的发生。青少年在青春期出现的情绪化、逆反性、个性化等心理易将不良情绪带到日常生活和人际交往中,并在外界刺激影响下作出冲动却自认为是成熟的行为[13]。(2)家庭因素:专制惩罚型的教养方式容易使孩子学到不良的处事方式,易采用极端行为行事。民主型家庭教养方式可以让孩子体验到温暖和亲情,感受到支持与关注,可有效防止欺凌与被欺凌[14]。(3)学校因素:道德规范教育不到位。部分学生出现“道德脱离”的现象,其关闭了个体内在的自我监督机制,减少了欺凌行为与个人道德标准和道德规范不匹配时产生的紧张感[15]。(4)社会因素:青少年是非判断能力不足,网上常出现暴力图片、暴力电影等题材作品,可能会刺激青少年体内的暴力因子,促使其盲目模仿欺凌行为。随着互联网时代的到来,网络欺凌也正在波及越来越多的青少年[16]。

(二)社会资本与校园欺凌

帕特南认为社会资本主要包括信任、规范和网络。信任是社会资本必不可少的组成部分,互惠规范与参与网络能够通过推进社会信任从而丰富社会资本,它们可以通过推进合作行动而提高社会效率[17]。本研究拟采用帕特南的观点,从初中生的社会网络关系、对重要他人的信任程度、班级规范和互惠规范这4个方面进行社会资本的测量。

1.信任资本。研究发现,青少年的校园欺凌行为与父母信任呈显著负相关,与父母关系疏离呈显著正相关,说明青少年的亲子信任程度对其校园欺凌行为具有抑制作用[18]。冯丽姝在总结攻击者和受害者的特征中提出,攻击型受害者具有对人欠缺信任等特点[19]。社会信任是青少年心理健康成长的土壤,社会信任度高的个体能够防止被欺凌,且更少欺凌他人。而社会信任缺失的个体在冲突或受激怒的情境下更容易引发攻击欺凌行为或暴力犯罪,甚至成为被攻击欺凌的对象[20]。

2.人际资本。社会支持是社会资本的直接表现形式,而青少年的社会资本来自其社会关系中主要成员的支持。研究发现,校园欺凌是欺凌者在主流社会支持不足与自我寻求支持补偿的博弈过程中发展的。家庭、学校、同辈群体提供的社会支持欠缺,影响了欺凌学生的社会化进程与欺凌行为的选择[21]。胡荣指出,家庭社会资本和文化资本越高,其孩子进行校园欺凌或成为受欺凌者的可能性将会越低[22]。欺凌学生面对主流同伴的疏离,使得他们更加寻求越轨同伴的支持,进而习得偏差和越轨行为方式[23]。

3.规范资本。根据规范影响理论,个体为了能被同伴所接受和喜爱,会依据群体规范作出符合该群体所期待的行为[24]。学校作为青少年重要的社会化场所,对青少年习得社会技能和内化社会价值规范具有不可替代的作用。然而,学校对学生的思想道德规范要求缺乏严格性,教师对于欺凌学生仅要求在课堂上不要影响其他同学即可[25],班级规范尚未明确建立和发挥效用。不少学者发现,学校对学生的行为缺少有效的规范等更容易使学生卷入校园欺凌事件[26]。

(三)研究假设

对青少年的社会资本而言,更多聚焦于家庭和社会各自的内部关系及两者间的互动关系,同伴、学校在其社会交往中扮演了重要角色[27]。帕特南等认为,社会资本主要包括社会网络关系、信任、互惠规范[28]。研究发现,在社会支持方面,孩子生活在具有温情的家庭及拥有身边重要他人的支持,其成为欺凌者或被欺凌者的可能性越小[29]。在信任水平上,青少年的校园欺凌行为与父亲信任、母亲信任呈显著负相关,与父母亲关系疏离呈显著正相关,青少年的亲子信任程度对其校园欺凌行为具有抑制作用[30]。高社会信任水平既能抑制青少年欺凌行为的发生,也能防止其成为被欺凌的对象;低社会信任水平会诱使青少年出现攻击欺凌行为,甚至成为被欺凌的对象[31]。规范使得青少年从集体利益角度出发,约束自身行为,进而实现目标,成为了十分重要的社会资本[32]。若学校对学生的行为缺少有效的规范,会更容易使学生卷入校园欺凌事件[33]。

现有研究成果为本研究提供了扎实的基础。研究表明,初中生的社会资本(网络关系、信任、规范)会影响其卷入校园欺凌。基于学校规范缺失可能会导致校园欺凌的发生,而教师对学生的管理缺少规范也会导致校园欺凌发生,因此将规范划分为互惠规范和班级规范。基于此,提出以下假设:

假设1:初中生的社会资本越少越可能导致其遭受校园欺凌。

假设1a:初中生的主要社会网络关系差可能导致其遭受校园欺凌。

假设1b:初中生对主要人际关系的信任程度低可能导致其遭受校园欺凌。

假设1c:班级规范缺乏可能导致初中生遭受校园欺凌。

假设1d:互惠规范缺乏可能导致初中生遭受校园欺凌。

假设2:初中生的社会资本越少越可能导致其实施校园欺凌。

假设2a:初中生的主要社会网络关系差可能导致其实施校园欺凌。

假设2b:初中生对主要人际关系的信任程度低可能导致其实施校园欺凌。

假设2c:班级规范缺乏可能导致初中生实施校园欺凌。

假设2d:互惠规范缺乏可能导致初中生实施校园欺凌。

二、数据、变量及测量

(一)使用数据与样本概况

本研究以深圳市S中学的全体学生为调查对象。全校共有初中三个年级,约2 000多名学生,每个年级有14个班,采取分层整群抽样方法于2018年12月随机抽取6个班级的学生作为本次的调查对象。按年级分层,初一、初二、初三各抽取2个班级,每个班级按照花名册各随机抽取50名学生。通过德育处主任和班主任的协助以线下派发的形式开展问卷调查,本次调查共发放300份问卷,收回272份有效的问卷,有效回收率约91%。

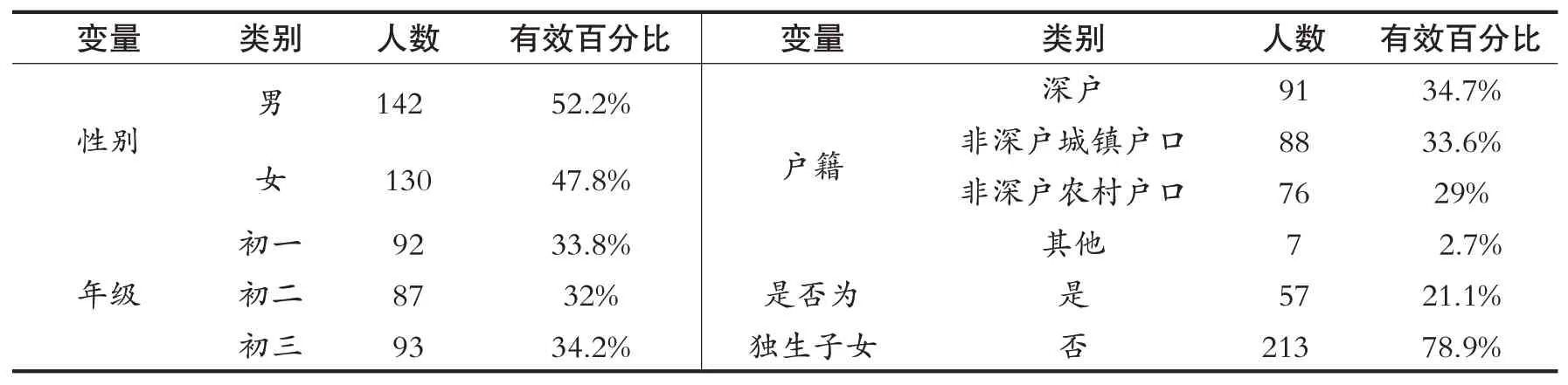

在本次调查中,男生占52.2%,女生占47.8%。其中,初一年级学生占比33.8%,初二年级学生占比32%,初三年级学生占比34.2%。在户籍分布中,深户占比34.7%,非深城镇户占比33.6%,非深农村户占比29%,其他占比2.7%。以上三种变量的分布较为平均。独生子女情况差异较大,非独生子女人数占比78.9%,独生子女人数占比21.1%。具体情况详见表1。

表1 调查对象基本情况(N=272)

(二)变量及测量

1.校园欺凌

本研究中校园欺凌指的是,在校园内学生之间发生的重复性攻击行为,包括对身体或心理造成的伤害。我们将欺凌行为分为言语性欺凌、肢体性欺凌和社交性欺凌,并设置16个类目。肢体性欺凌包括被殴打、被恶意的恶作剧、被损坏个人物品和遭遇勒索钱财;言语性欺凌包括被辱骂或嘲笑(包括被叫外号)和收到恶意的信息;将被散布谣言和被刻意排挤或孤立归为被社交性欺凌。对数据进行计算、重新编码和频率统计之后,我们发现:在实施校园欺凌的过程中,46.7%的学生使用言语性欺凌,32.2%的学生采用肢体性欺凌,有21.1%的学生采用社交性欺凌的方式;遭受校园欺凌的同学中,被言语性欺凌占比35.9%,被肢体性欺凌占比32.4%,被社交性欺凌占比31.7%。结果显示,卷入过校园欺凌的学生有181人,其中128名初中生曾被欺凌;53名初中生表示自己曾经欺凌过同学;45名学生表示自己既存在着欺凌行为,也曾是校园欺凌的受害者。

2.社会资本

(1)社会网络的测量。在本文中,社会网络指的是日常生活中社会成员的人际交往圈。初中生的社会关系网络比较简单,以学校和家庭为主,主要包括同学、老师、朋友和父母等。本次调查根据初中生与其主要人际网络的关系状况进行测量,分别访问调查对象与同学、朋友、父母、班主任及科任老师的关系状况,共6个项目,并将答案分为“很不好”“比较不好”“比较好”和“很好”等4个等级。

(2)信任的测量。对信任的测量主要通过初中生对其主要人际关系的信任程度进行衡量,与社会网络的测量相似,对信任的测量分别访问调查对象对同学、朋友、父母、班主任及科任老师的信任程度,共6个项目,并将答案分为“很不信任”“比较不信任”“比较信任”和“很信任”等4个等级。

(3)规范的测量。我们将规范分为班级规范和互惠规范。班级规范方面共设置了4个项目,主要包括“班主任或科任老师是否严厉禁止校园欺凌的发生”“班主任或科任老师是否严厉惩罚有校园欺凌行为的同学”“你是否遵守校纪校规”以及“你是否遵守校纪校规”,前两个项目将答案分为“是”“否”和“不清楚”3类;后两个项目将答案分为“经常不遵守”“偶尔不遵守”和“总是遵守”3个等级。在互惠规范方面,共设置了2个项目,包括“你在学校是否得到过他人的帮助”和“你在学校是否帮助过他人”,并将答案分为“从来没有得到他人帮助/帮助他人”“偶尔得到他人帮助/帮助他人”“经常得到他人帮助/帮助他人”3个等级。

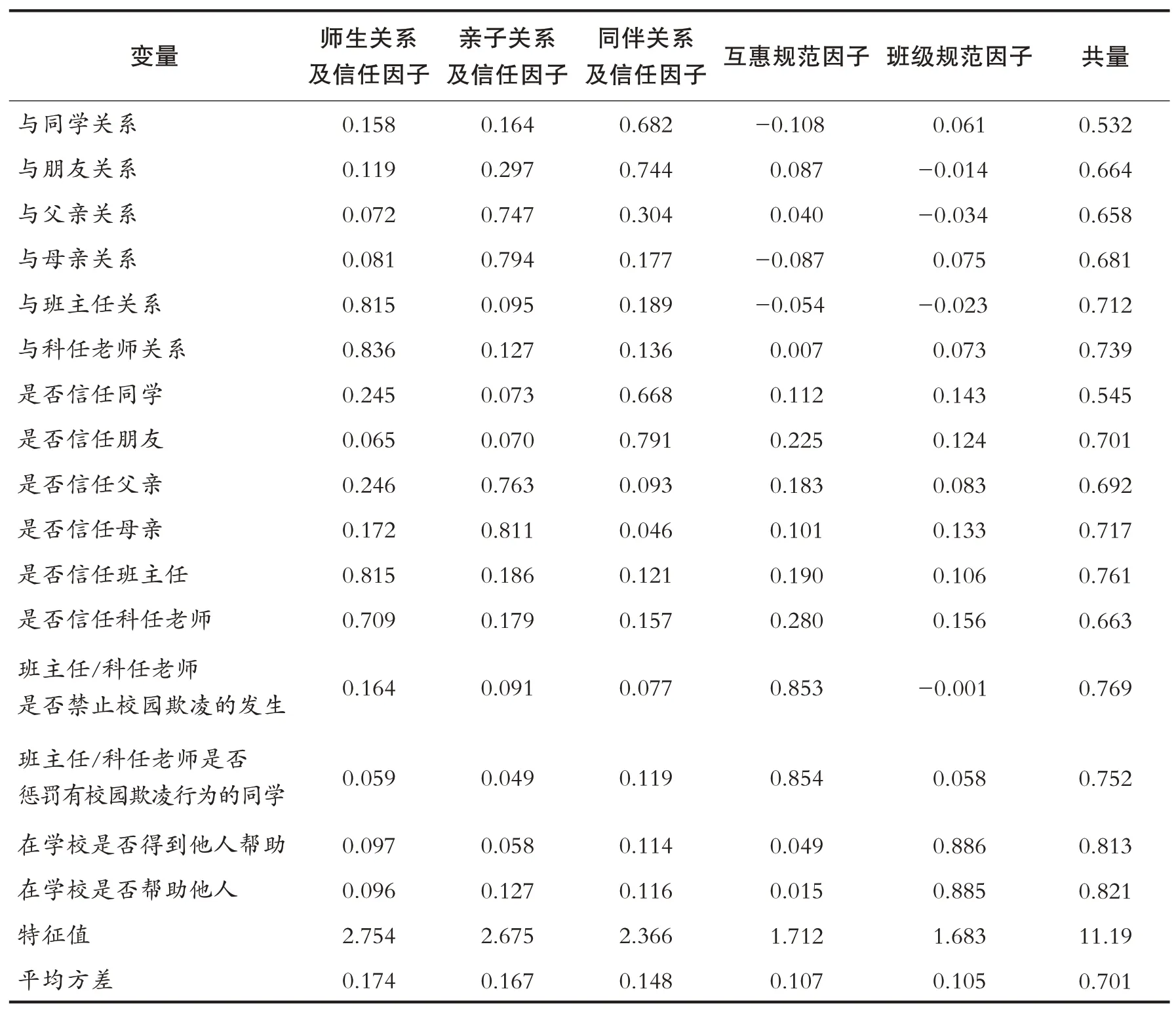

我们运用主成分分析法对测量社会资本的18个项目进行因子分析,剔除了两个共量小于0.5的项目,共得到16个项目。这16个项目的Cronbach’s Alpha信度系数为0.856,经过最大方差法旋转后得到因子负载值表,可以从中提取5个因子,其累计方差贡献率达到70.1%(见表2)。由下表可发现,第一个因子包括学生与班主任、科任老师的关系及对其的信任程度4个变量,命名为师生关系及信任因子;第二个因子包括学生与父母的关系及对其的信任程度这4个变量,命名为亲子关系及信任因子;第三个因子包括学生与同学、朋友的关系及对其的信任程度这4个变量,命名为同伴关系及信任因子;第四个因子包括“在学校是否得到过他人帮助”和“在学校是否帮助过他人”这2个变量,命名为互惠规范因子;第五个因子包括“班主任或科任老师是否禁止校园欺凌的发生”和“班主任或科任老师是否惩罚有校园欺凌行为的同学”这2个变量,命名为班级规范因子。此外,我们发现,对初中生而言,网络关系和信任维度的差别不明显,聚合成一个因子,但是区分了师生、父母、同伴等不同对象。

表2 初中生社会资本的因子分析

三、初中生的社会资本对校园欺凌的影响

(一)初中生的社会资本对被欺凌者的影响

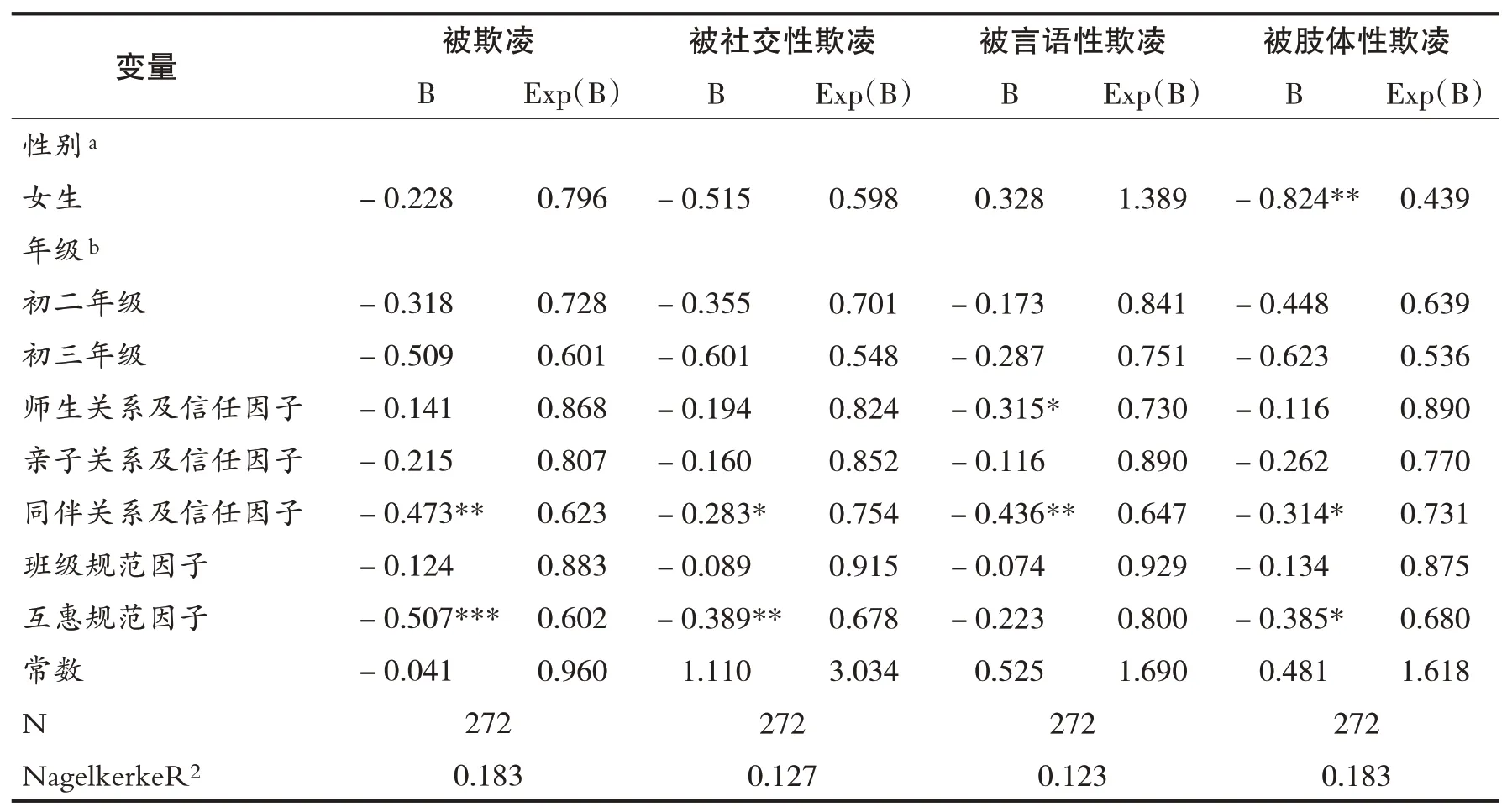

以“初中生是否被欺凌”(被社交性欺凌、被言语性欺凌和被肢体性欺凌)作为因变量,以性别、年级作为控制变量,以构成社会资本的5个因子作为自变量进行二元logistic回归分析,见表3。

表3 初中生社会资本与是否实施欺凌的二元logistic回归分析

在因变量为“初中生是否被欺凌”中,同伴关系及信任因子和互惠规范因子对其有显著影响,性别、年级、师生关系及信任因子、亲子关系及信任因子和班级规范因子对其的影响不显著。这说明:(1)与同伴关系越好,越信任同伴,遭遇校园欺凌的可能性就越小。被欺凌者缺乏与人沟通的能力和技巧,人际关系相对较差,更有可能遭遇校园欺凌。(2)表明被欺凌者更可能得不到他人的帮助,也更不可能去帮助他人。在遭遇校园欺凌时,旁观者可能不会采取行动去帮助被欺凌者,因此被欺凌者更不容易获得别人的帮助,在学校或班级中也缺乏互惠互助的行为。

针对具体的分类,性别对学生遭遇肢体性欺凌有显著影响;同伴关系及信任因子对学生遭受社交性欺凌、言语性欺凌和肢体性欺凌都有显著的影响。而互惠规范因子对学生遭受社交性欺凌和肢体性欺凌有显著的影响,师生关系及信任因子对学生遭受言语性欺凌有显著影响。数据表明:(1)相对女生而言,男生更可能遭遇到肢体性欺凌;(2)三种类型的被欺凌者都可能与同伴关系较差并且对同伴的信任程度更低;(3)遭遇社交性欺凌和肢体性欺凌的学生更可能得不到其他人的帮助;(4)与老师关系越好,对其信任程度越高,遭遇言语性欺凌的可能性就相对越小。

(二)初中生社会资本对欺凌者的影响

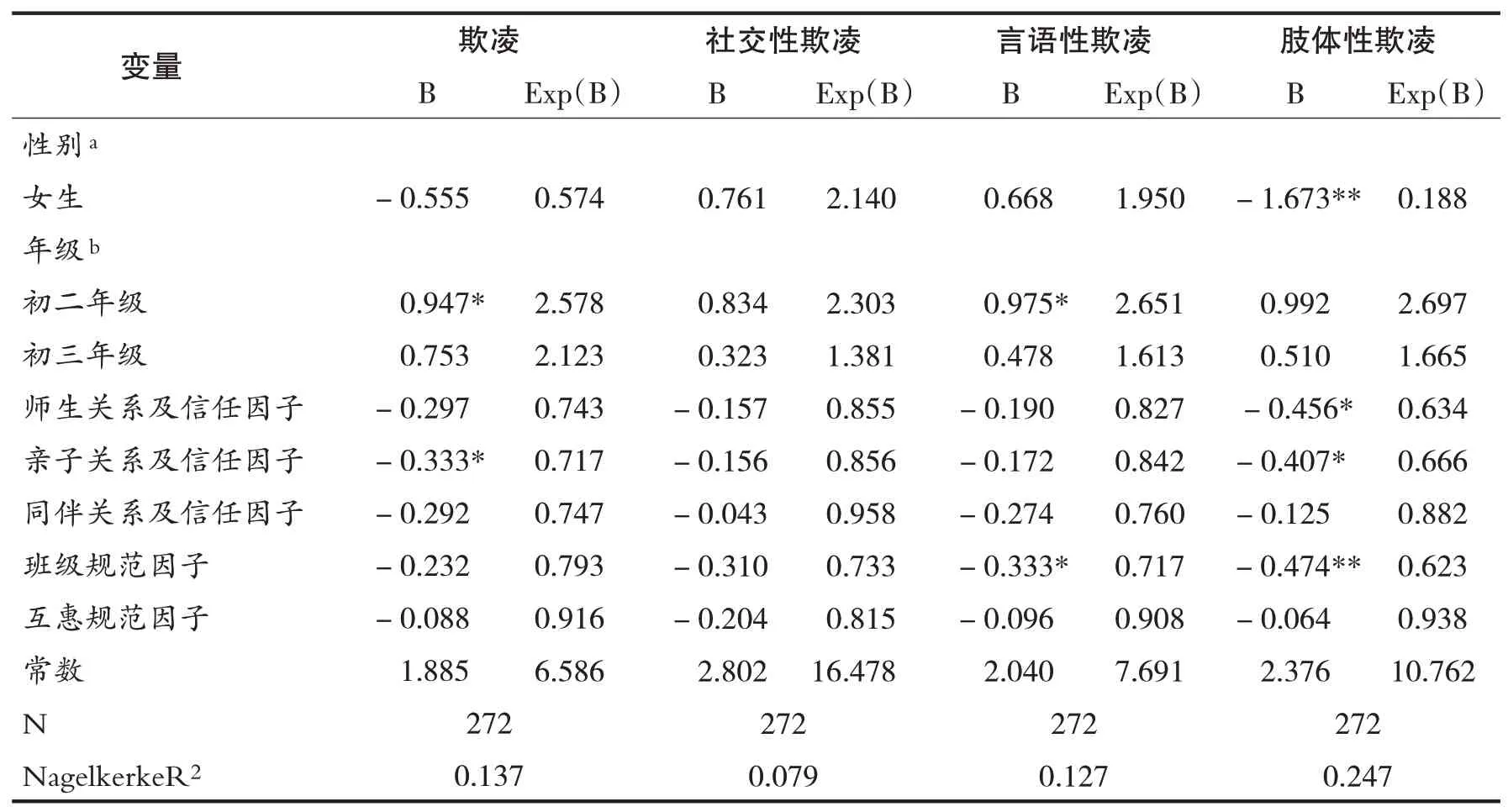

以“初中生是否实施欺凌”(社交性欺凌、言语性欺凌、肢体性欺凌)作为因变量,以性别、年级作为控制变量,以构成社会资本的5个因子作为自变量进行二元logistic回归分析,见表4。

在因变量为“初中生是否实施欺凌”中,年级、亲子关系及信任因子对其有显著影响,其余变量的影响没有统计上的显著差异。结果表明:(1)初二学生比初一学生更可能实施校园欺凌;(2)与父母关系越好,越信任父母,实施校园欺凌的可能性就越小。

由表4可见,性别对学生实施肢体性欺凌有显著影响,年级对学生实施言语性欺凌有统计上的显著差异。班级规范因子对学生实施言语性欺凌和肢体性欺凌有显著的影响,师生关系及信任因子、亲子关系及信任因子对学生实施肢体性欺凌有显著影响。具体而言:(1)男生比女生更可能采取肢体性欺凌的方式,性别在其他方式上的差异不明显。初二学生比初一学生更可能使用言语性欺凌的方式;(2)实施肢体性欺凌学生更有可能与教师、父母关系不好,对其的信任程度低;(3)班主任在班上预防校园欺凌的发生和禁止校园欺凌的出现等作为更有可能让学生减少言语性欺凌和肢体性欺凌的行为。社交性欺凌的形式更为隐蔽,也更少有教师清楚或关注这种欺凌类型的存在,因此在禁止校园欺凌等方面更可能忽略该行为,而更多强调言语和肢体行为等方面的规范。

表4 初中生社会资本与是否实施欺凌的二元logistic回归分析

四、结论与讨论

(一)初中生发生校园欺凌的几率较高,年级、性别与其校园欺凌行为有一定关联

调查显示:19.5%的学生曾实施过校园欺凌,47.1%的学生表示自己曾是校园欺凌的受害者,可见该中学校园欺凌现象较为严重。本研究中16.5%的被调查者遭受过欺凌与被欺凌。反向证明了长期遭受欺凌的学生会转换为欺凌者。年级、性别与初中生校园欺凌行为有一定关联。对被欺凌者而言,男生遭遇肢体性欺凌的几率高于女生;对欺凌者而言,初二学生实施言语性欺凌的几率高于其他年级,且男生比女生更可能采取肢体性欺凌方式。

男生遭受的肢体性欺凌及实施肢体性欺凌几率均比女生高,这可能与男生行为更外向化、冲动化有关[34]。从年级看,初二学生更容易实施言语性欺凌。初二学生正处于青春期顶峰,人际关系更加敏感,更易出现言语失控及不考虑别人感受的问题,因而更倾向采用言语性欺凌的方式[35]。初一学生刚入学,主要面临适应新环境的问题,与同伴、老师的互动还处于比较生疏的阶段,因而出现的欺凌行为相比于初二年级少;初三年级学生面临中考升学的主要任务,大部分学生把精力主要放在学习上,身心发展较为成熟,出现欺凌行为的现象也比初二年级的少。

(二)初中生社会资本对校园欺凌有双重防护作用

第一,社会资本越少,成为被欺凌者的可能性越高。初中生的同伴关系、信任以及互惠规范对其是否遭遇校园欺凌有显著影响。青少年与同辈群体的互动会影响其对陌生人的看法,如果受到同伴的欺凌,就更不可能信任他人[36]。王丽萍在其研究中也指出,积极的同伴支持能够有效减少欺凌的发生[37]。那么初中生所拥有的社会资本越多,即他的同伴信任越强,班级互帮互助的氛围越好,他成为校园欺凌受害者的可能性越低。但班级规范与是否遭受过校园欺凌之间并没有显著的关系,可见强硬的学校和班级规定并不能够很好地预防初中校园欺凌的发生。因此学校在制定防止校园欺凌的强制规定的同时,需考虑学校互惠规范的形成,注重营造有人文关怀的校园氛围。故假设1得到部分证实,假设1c不成立。

第二,社会资本越少,实施校园欺凌行为的可能性越高。初中生社会网络和信任对其是否实施校园欺凌有显著影响。本研究发现,初中生所拥有的社会资本越少,尤其是亲子关系越紧张,亲子信任度越低,越有可能成为校园欺凌的实施者。亲子关系(亲子依恋)与攻击性行为呈显著负相关[38]。同时社会资本对学生是否实施肢体性欺凌的相关性显著,即学生的社会资本越少,其越有可能实施肢体性欺凌。此外,班级规范与学生是否实施言语性欺凌和肢体性欺凌有关,班级规范的强硬能够降低班级成员实施言语和肢体性欺凌的几率。但互惠规范与是否实施校园欺凌之间并无显著影响。故假设2得到部分证实,假设2d不成立。

针对以上发现,在制定校园欺凌的预防与干预机制时,需充分考虑社会资本的信任、规范与社会网络3个层面。

信任层面。首先是学校信任,学校公信力的提升与校园欺凌的发生几率密切相关。学校完善校园欺凌行为监督体系、培育相关监管组织、增强教师防范能力的培训、增设校长信箱及相关投诉渠道、加强惩罚制度建设,能够在一定程度上提高学校组织的公信力,增强学生对学校的安全信任度。其次,教师在维护学校制度与班级纪律时应积极宣传正面文化价值观、树立自身正面形象,通过反校园欺凌班级动员大会、多样式内容比赛等方式,进行团结、合作、交流、尊重等校园氛围文化理念的渗透,促使学生建立对反欺凌价值的集体认同,增强群体中的信任资本。

社会网络层面。从社会网络层面预防青少年实施欺凌与被欺凌,需要重点关注青少年人际关系网络的培育与维护。个人对于人际交往的态度和能力对于形成社会支持网络十分重要。不仅要加强从教师到家长和学生之间的纵向支持网络的建设,也要不断促成学生之间的互助、团结、友爱的横向支持网络的发展。教师要着重注意低年级学生,尤其是有特殊个性、心理以及行为的学生,增进熟悉度避免其成为潜在的欺凌者或被欺凌者。学校可通过创新校内社团群体、发展学生同辈有爱团体、举办校园文化节等活动,为学生创造建立新关系的机会。也可通过个案辅导以及开展相应的小组活动等,促进学生之间的交流与互动,提升他们与人沟通、交往的能力,形成具有正向保护的社会支持网络。

规范层面。制度规范可以通过约束学生的行为方式从而预防校园欺凌事件的发生。与学生家长共同交流学校的规章制度和期望,可使校内规范的制定更加人性化,从而提高管理的民主化;要求学生撰写并签署校园反欺凌承诺书可强化学生内部的伦理规范;加强校园巡逻并协调社区加强校园欺凌发生地点的管控便于制度规范的顺利实施。另外,正式的制度性规范更需要与非正式的互惠规范相辅相成。宣扬互助的校园文化理念、开展校园反欺凌志愿活动、引导建立学习生活合作小组等可以增强学生的互助共济意识,也可采取多形式的激励机制,如,校园志愿者表彰、十佳个人奖项等激励方式改善校内风气,加强与各个校园的友谊联赛等形式也会在一定程度上有助于学生树立主人翁意识,增强校内凝聚力。