支持型导师指导风格对农业院校研究生创新能力的影响:知识分享和创新人格的链式中介作用

2022-01-11李辉婕吴自明黄继超

李辉婕,吴自明,黄继超,章 霖

支持型导师指导风格对农业院校研究生创新能力的影响:知识分享和创新人格的链式中介作用

李辉婕1,吴自明2,黄继超2,章 霖1

(1. 江西农业大学 人文与公共管理学院,江西 南昌 330045;2. 江西农业大学 农学院,江西 南昌 330045)

以全国22个省市、25所农业院校1 007份问卷为研究样本,基于结构方程模型构建链式多重中介模型,探讨了知识分享、创新人格在支持型导师指导风格与农业院校研究生创新能力之间的内在作用机理。研究结果表明,知识分享在支持型导师指导风格与研究生创新能力中存在中介效应;创新人格在支持型导师指导风格与研究生创新能力中存在中介效应;同时知识分享、创新人格在支持型导师指导风格与研究生创新能力中存在链式中介效应,即存在“支持型导师指导风格-知识分享-创新人格-创新能力”链式中介作用路径,导师在满足一定的学术支持条件下,通过开展知识分享活动,有助于塑造研究生创新人格,进而提升其创新能力,据此提出农业院校研究生创新能力培养优化建议。

农业院校研究生创新能力;支持型导师指导风格;知识分享;创新人格;链式中介

习近平总书记在给涉农高校回信中提到:中国现代化离不开农业农村现代化,农业农村现代化关键在科技、在人才[1]。科技源于创新,创新依靠人才,农业高等院校肩负着更多培育创新型三农人才,助力脱贫攻坚、乡村振兴、农业农村现代化建设的重要使命。教育部在《学位与研究生教育发展“十三五”规划》中提到研究生教育是培养高层次人才的主要途径,是国家创新体系的重要组成部分[2]。研究生教育是我国高层次拔尖创新人才的主要输送者,是国家整体创新水平提高的关键[3]。导师作为研究生培养的第一责任人[4],在研究生创新能力的众多影响因素中,导师指导起到至关重要的作用。然而,有关导师指导的研究及对研究生创新能力影响的内在机理研究还有待深入[5]。一方面,现有研究认为支持型和控制型导师指导风格会不同程度上影响知识共享,并促进提升个体及组织的创新能力[6-8],而知识分享作为导师与研究生之间重要互动形式,对创新能力提升可能存在重要的推动和促进作用;另一方面,研究生教育理应重视培养创造性人格的教育[9],但实际上研究生往往只注重知识的掌握,不注重创新人格的塑造[10],而导师能帮助研究生塑造创新人格,以提高其科研创新能力。因此,对导师指导风格的细化研究能够揭示研究生创新能力的内在形成机理及促进作用机制,对于提升农业院校研究生创新能力具有借鉴意义。

1 理论分析与研究假设

1.1 支持型导师指导风格与研究生创新能力

创新能力是指研究生将信息、知识、经验、技术,运用于各种实践活动中,发现问题、分析问题、解决问题,并不断创造出具有经济价值、社会价值、生态价值的新思想、新理论、新方法和新发明的能力。研究生在校培养的过程主要是在导师指导下进行,导师对研究生的指导和影响贯穿研究生学习的全过程,导师在研究生教育中主要涉及知识、学术、学业与心理等方面的支持,是研究生创新能力的关键影响因素[11]。导师指导风格是指导师在对研究生开展教育活动时,在学术、知识和心理等方面的指导行为特征,集中体现为指导方式、指导理念及指导目标等[6]。导师指导风格研究的重要理论基础是领导风格理论,Oldham等[12]提出了支持型领导风格和控制型领导风格,在相关研究中学者们发现支持型领导对于个体的创新能力有着积极的影响[12-15],相反,控制型领导的影响是消极的,会降低个体创新意愿[16-18]。导师既是研究生教育中的第一责任人,也是研究生的直接领导,因此,本研究主要探究支持型导师指导风格对农业院校研究生创新能力产生的影响,故提出假设:

H1 支持型导师指导风格对农业院校研究生创新能力具有显著的正向影响。

1.2 知识分享的中介效应

知识分享是指个体间将信息、思想、建议和技能进行互换,使得新信息与原有知识体系结合形成新知识的过程[19];导师与研究生的互动决定着具体的指导行为[20]。导师是知识分享活动的倡导者与组织者,担负着协调与控制知识分享活动顺利展开的重要职能。在知识分享活动中,研究生能够通过多样性知识的交流与碰撞,不断产生创新性思维,以应对创新过程中的困难与挑战[21]。当研究生提出的新颖、独特且具有建设意义的观点时予以肯定与鼓励,对存在问题或错误的看法及时采取纠偏措施,导师发挥了重要的监督导向作用。因此,可以认为知识分享对提升研究生的学术创新能力具有重要的推动作用,是促进学术创新的重要环节[4]。同时,侯志军等[5]通过定量研究初步提出了导师指导通过研究生专业认同及知识共享进而促进创新能力提升,即“导师指导→知识共享→创新能力”的概念框架,认为支持型导师指导风格能够有效预测研究生知识共享,进而提升其创新能力,故提出假设:

H2 知识分享在支持型导师指导风格与农业院校研究生创新能力之间存在中介效应。

1.3 创新人格的中介效应

创新人格指有利于创新活动顺利开展的个性品质与认知态度,它具有高度的自觉性和独立性。创新人格是个体所具有的与创造性和创造力有关的人格特质,促进个体创造力的发展,是创新能力中重要的变量[22]。创新人格不仅是创新人才的重要特征,也是创新实践所必须的资源[23]。从社会心理学角度来看,人格即是指人的个性,是个体在先天生理素质的基础上,在一定社会历史条件下,通过社会交往而逐渐形成和发展起来的个人稳定的心理特征总和。李祖超等[3]认为导师在塑造研究生创新人格方面发挥了重要作用,从而帮助研究生提高科研创新能力。导师与研究生之间的交流互动是研究生在读期间社会交往中的重要组成部分,导师对研究生的心理干预能极大影响研究生创新人格的塑造。同时导师还是研究生学习生涯中的第一责任人,导师带来的榜样效应会潜移默化地影响研究生的心理人格特征。高田钦等[24]研究发现,创新人格对创新能力有正向显著影响。据此,本文认为创新人格是研究生进行创新活动的重要心理要素,而导师能够帮助研究生塑造创新人格以提升其科研创新能力,存在“支持型导师指导风格→创新人格→创新能力”影响路径,并提出假设:

H3 创新人格在支持型导师指导风格与农业院校研究生创新能力之间存在中介效应。

1.4 知识分享、创新人格的链式中介效应

认知一致性理论是探讨和预测个体在接受新信息后,为保持认知一致性而调整原本态度的理论,强调个体在认知的过程中总是寻求平衡、一致、协调的状态,当个体间的某种信念或观点彼此不协调时会产生心理上的压力,进而引起认知结构的重组。在知识分享交流活动中势必存在不一致的观点和言论,这种不一致会使人感到冲突,为了在心理上达成一致,其内部动力会促使原本态度发生改变。也就是说,科研团队进行创新活动所需的基础知识和技能储备能够在知识分享中快速获取,进而形成对创新活动的支撑[25],通过知识的分享和应用能够实现创新[26],研究生对知识分享的态度、对导师的态度,及其对导师关于知识分享所作评价的态度决定了这种调整的结果。此外,认知一致性理论也认为个体寻求认知一致性的行为,在一定程度上能健全个体的人格,这意味着知识分享活动中导师的干预存在利于塑造创新人格的可能性,导师在组织研究生团队活动过程中有意识地加强学生创新人格的培养,通过跨年级间研究生的交流与合作,促进团队跨层次知识的扩散与蓄积,能够为团队科研创新提供动力[27]。由此提出“支持型导师指导风格→知识分享→创新人格→创新能力”链式中介路径,并提出假设:

H4 知识分享与创新人格在支持型导师指导风格与农业院校研究生创新能力之间存在链式中介效应。

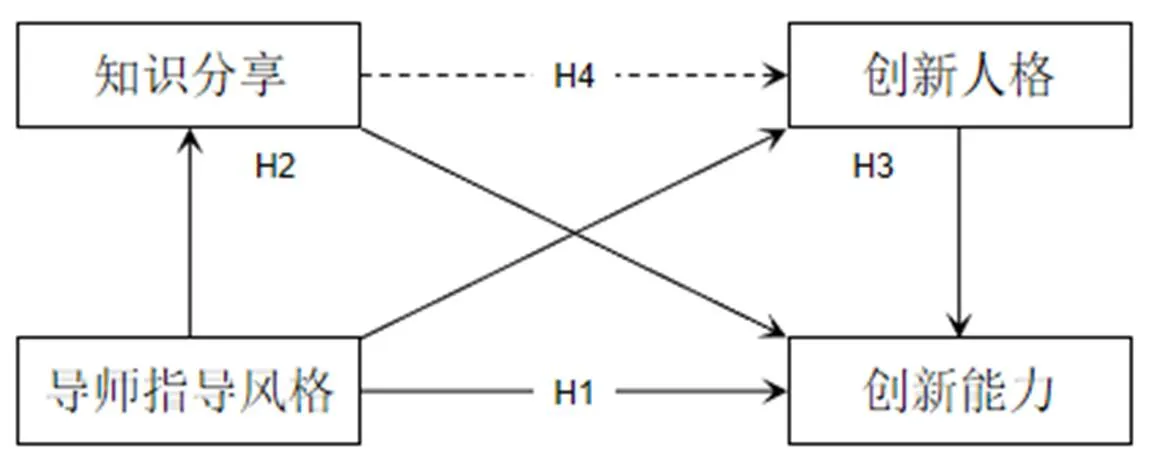

本研究的理论分析框架见图1所示。

图1 导师指导风格促进农业院校研究生创新能力的理论分析框架

2 数据来源与构建模型

2.1 数据来源

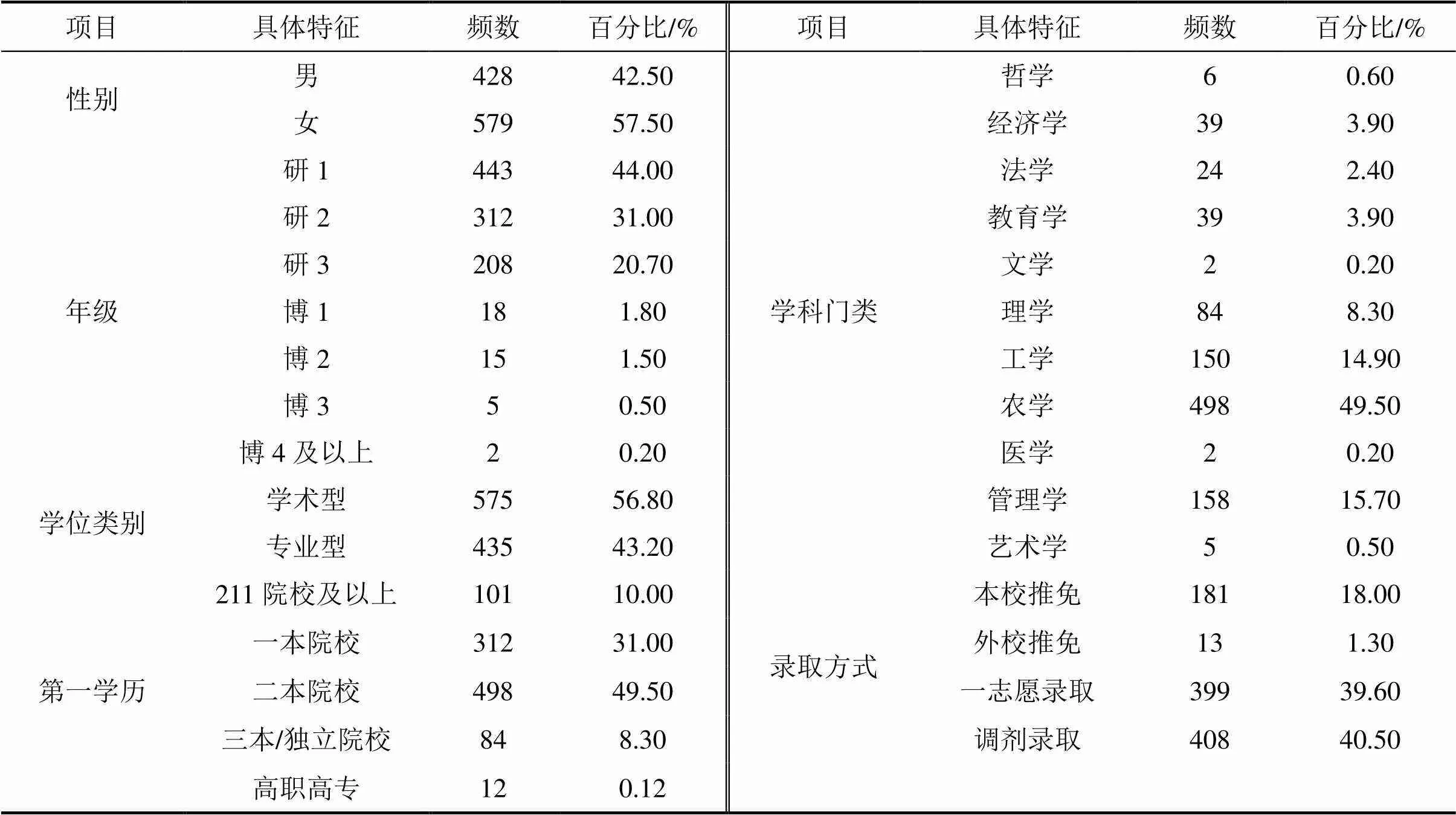

为了探究影响农业院校研究生创新能力的各影响因素间内在作用机理,本研究课题组面向全国范围内农业院校的在校研究生展开调研,调查样本分布于全国22个省市、25所农业院校,共收集1 226份问卷,其中有效样本数据1 007份,问卷有效率达82.14%,研究数据具有较好的代表性。根据数据统计结果显示:(1)农业院校研究生以女性群体(57.5%)为主,这符合我国目前农业院校男女比例的实际情况;(2)年级人数分布情况表明近年来农业院校招收研究生数量连年增长;(3)以学术型研究生(56.8%)为主,兼顾专业型研究生(43.2%);(4)生源第一学历以二本院校(49.5%)为主,一本院校及以上(41%)次之;(5)调查对象的学科门类以农学(49.5%)为主,符合农业院校以农为特色的办学宗旨;(6)农业院校录取生源方式以调剂(40.5%)居多,一志愿录取(39.6%)次之,推免录取仅占(19.3%)。调查样本的具体分布情况见表1。

表1 调查样本基本情况统计

2.2 构建模型

在AMOS 23.0的Analysis Properties中选择执行Bootstrap ML法,设置Bootstrap抽样次数为1 000次[28]。矫正偏差置信区间(bias-corrected confidence intervals,BC)与百分位置信区间(percentile confidence intervals,PC)的置信水平设置为95%。根据Fritz等[29]提出的检测中介效应所需样本量对照表,本文构建的链式多重中介模型的情况分类为HH,此时,Sobel test至少需要196条样本数据;PRODCLIN test至少需要161条样本数据;Percentile bootstrap test至少需要162条样本数据;Bias-Corrected bootstrap test至少需要148条样本数据。本研究采用的样本数据共1 007条,符合各检验法所需样本量的标准。

(1)因变量。创新能力(innovation ability,IA)量表为自编量表,杨春梅等[30]认为创新能力是指个体通过一定的智力活动在现有知识和经验的基础上通过重组加工在头脑中形成新思想及创造新事物的能力,具备专业基础知识、专业相关前沿及科学研究方法是具备创新能力的充分必要条件。基于对研究生创新能力的定性分析,本研究中的创新能力(IA)量表共设置5个题项,经筛选,排除因子载荷值0.6以下的题项,得到以下较高质量的测量指标:将农业院校研究生创新能力以“我的专业基础知识深厚扎实(IA1)”、“我了解本专业前沿知识(IA2)”、“我系统掌握了科学研究方法(IA3)”。每个测量指标由“完全符合=1,符合=2,不确定=3,不符合=4,完全不符=5”5个级别进行赋值。

(2)自变量。支持型导师指导风格(supportive mentor guiding style,AS)量表,基于王茜等[31]开发的《导师指导风格问卷》及舒伊娜[32]开发《导师支持行为对研究生创新能力影响调查量表》,本研究中的支持型导师指导风格量表共设置5个题项,经筛选,排除因子载荷值0.6以下的题项,得到以下较高质量的测量指标:“我认为我的导师具有很高的学术水平(AS1)”、“导师在学术上给予了我充分的指导(AS2)”、“导师给我创造了良好的科研条件(AS3)”。每个测量指标由“完全符合=1,符合=2,不确定=3,不符合=4,完全不符=5”5个级别进行赋值。

(3)中介变量。知识分享(knowledge sharing,KS)量表,基于常亚平等[33]开发的《研究生知识共享行为问卷》,本研究中的知识分享量表共设置5个题项,经筛选,排除因子载荷值0.6以下的题项,得到以下较高质量的测量指标:“我可以经常和导师交流学术(KS1)”、“我可以经常和同学交流学术(KS2)”、“经常组织我们参加各类学术讲座(KS3)”;创新人格(innovative personality,IP)量表,基于王瑞[34]开发的《大学生创新人格与积极心理品质相关度调查表》[34]及心理学特征,本研究中的创新人格量表共设置4个题项,经筛选,排除因子载荷值0.6以下的题项,得到以下较高质量的测量指标:“我能控制自己的消极情绪以完成既定任务(IP1)”、“我会经常主动反思研究的过程(IP2)”、“我能根据突发情况做出新的决定(IP3)”。每个测量指标由“完全符合=1,符合=2,不确定=3,不符合=4,完全不符=5”5个级别进行赋值。

3 链式多重中介模型实证分析

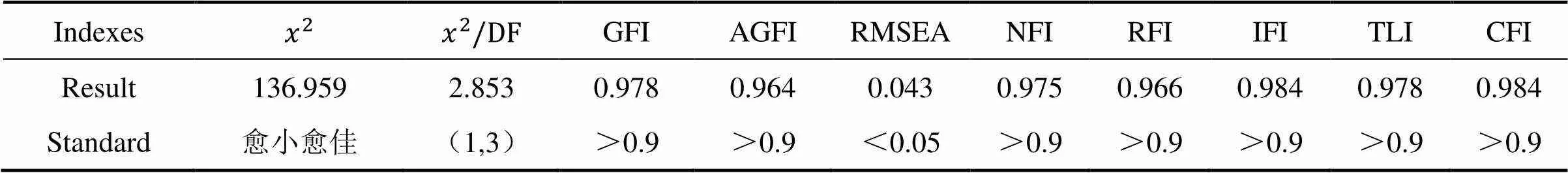

3.1 模型拟合检验

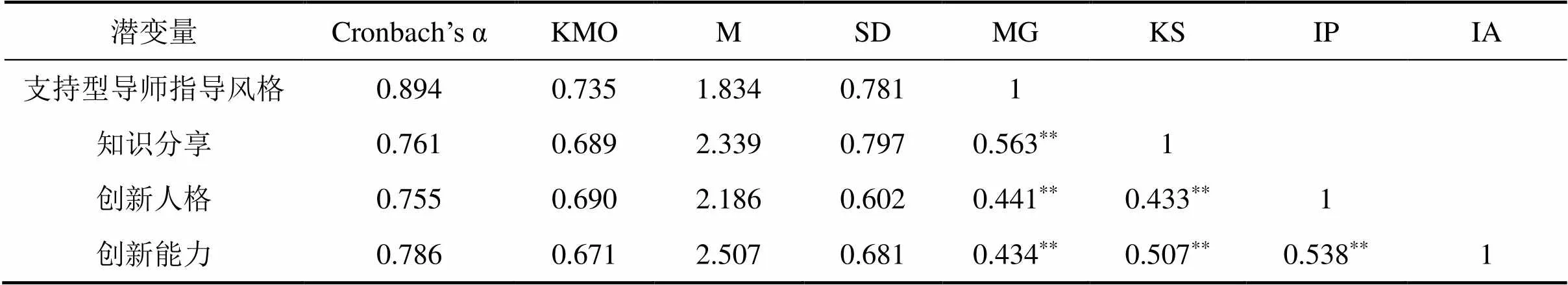

(1)信度与相关性分析。采用SPSS 23.0对支持型导师指导风格、知识分享、创新人格、创新能力量表进行信度与效度检验。各潜变量的Cronbach’s α分别为0.894、0.761、0.755和0.786,均大于0.7,Henson认为Cronbach’s α系数大于0.7时具有较高的信度。由此认为,本研究量表具有良好的信度,测量指标的内部一致性较高,且模型变量之间存在一定的相关性,相关系数矩阵与单位矩阵有显著差异。皮尔逊相关系数介于 0.4 到 0.6之间,具有正相关关系且均达到0.01显著性水平(表2)。

表2 信度与相关性分析结果

表3 链式多重中介模型适配度拟合结果

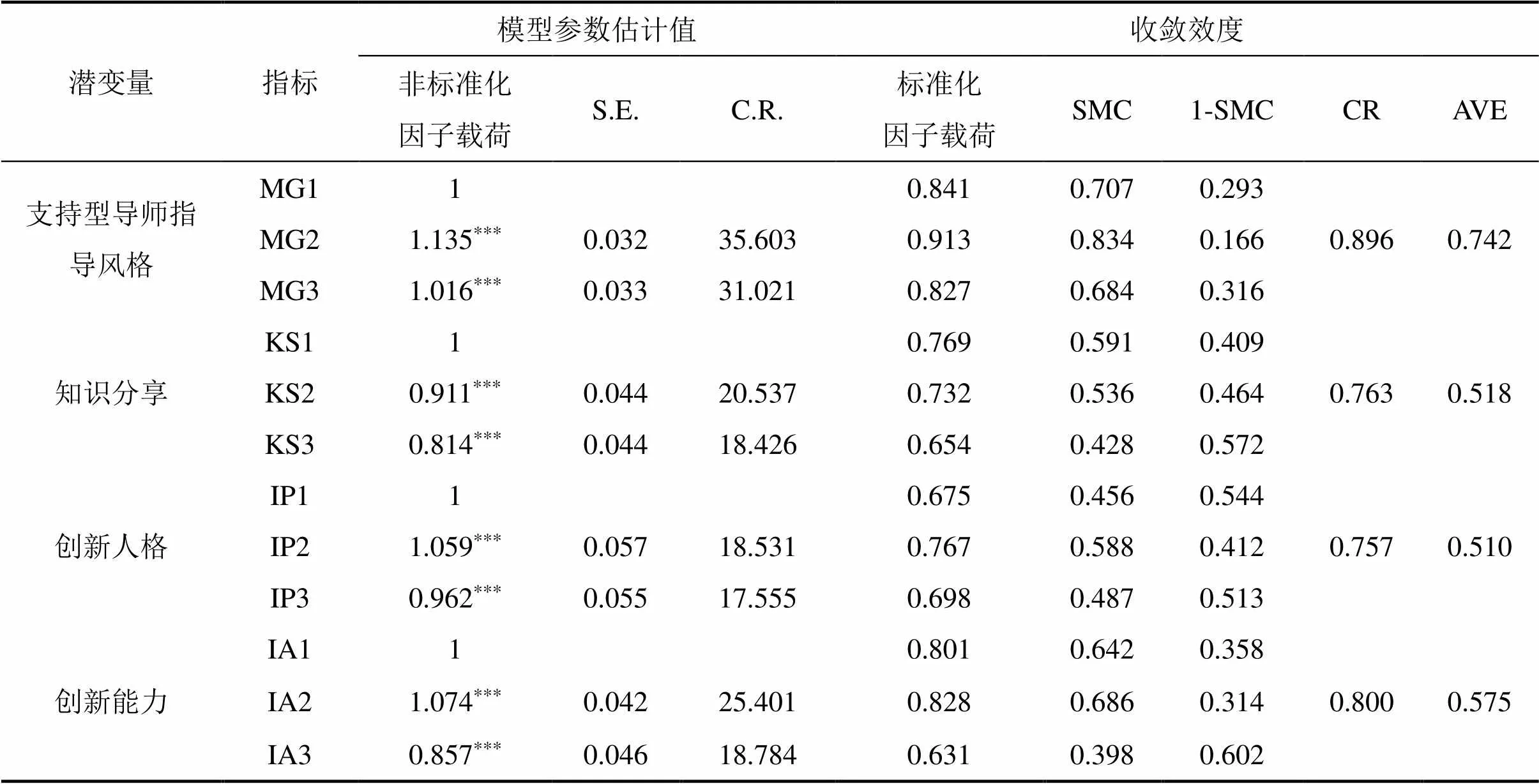

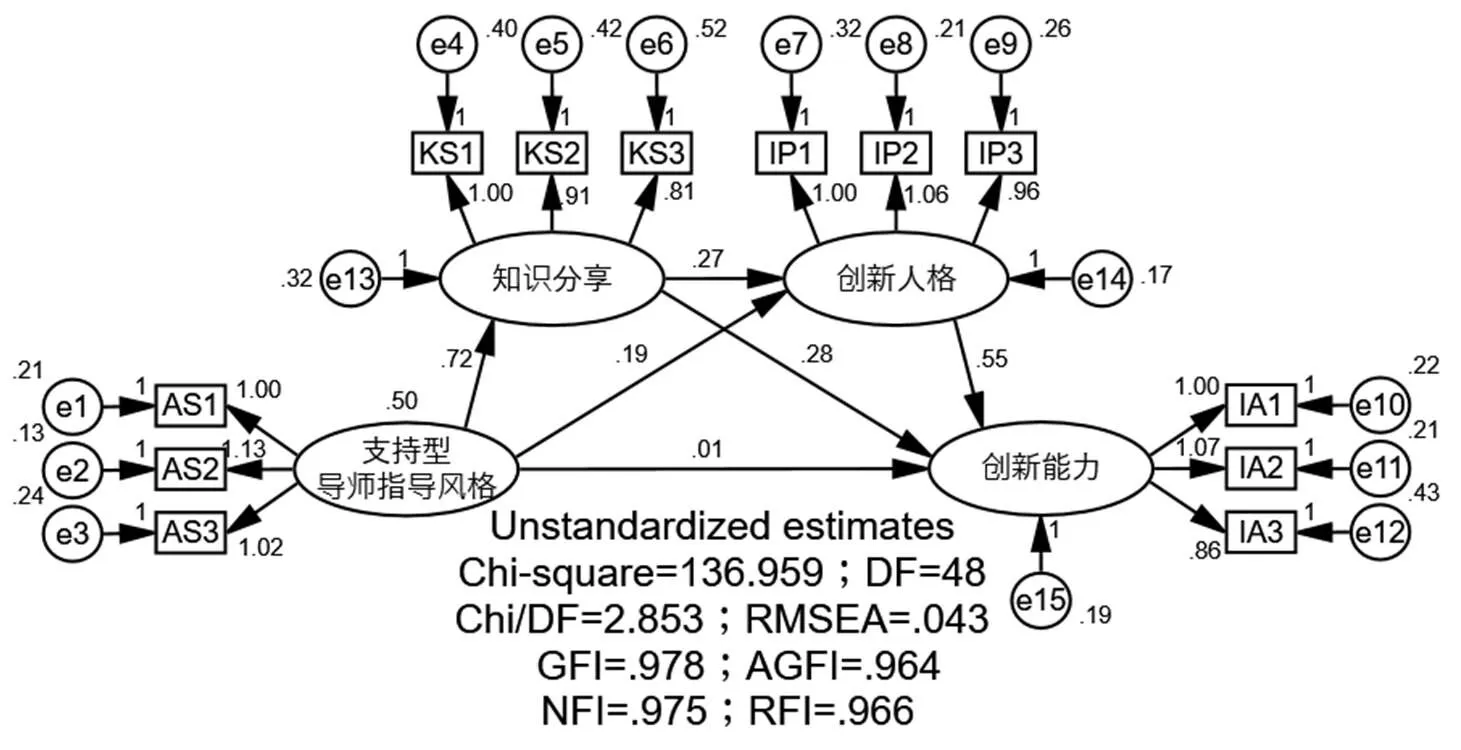

3.2 模型参数估计值

测量模型中各指标的标准化因子载荷量(factor loadings,FL)一般需要在0.5以上。各潜在变量对相应的观测指标的标准化因子载荷量均大于0.6,说明观测指标能够较好地反映潜变量的特征。Hair认为CR值应大于0.7,Fornell和Larcker认为AVE值应大于0.5。各潜变量CR&AVE计算结果如下:CR值分别为0.896、0.763、0.757和0.800,CR值均大于0.7;AVE值分别为0.742、0.518、0.510和0.575,AVE值均大于0.5,说明各潜变量具有较好的收敛效度,同时平均方差提取量的平方根(支持型导师指导风格为0.861、知识分享为0.719、创新人格为0.714、创新能力为0.758)均大于其皮尔逊相关系数(介于0.4到0.7之间),说明潜变量间具有较好的区别效度(表4)。

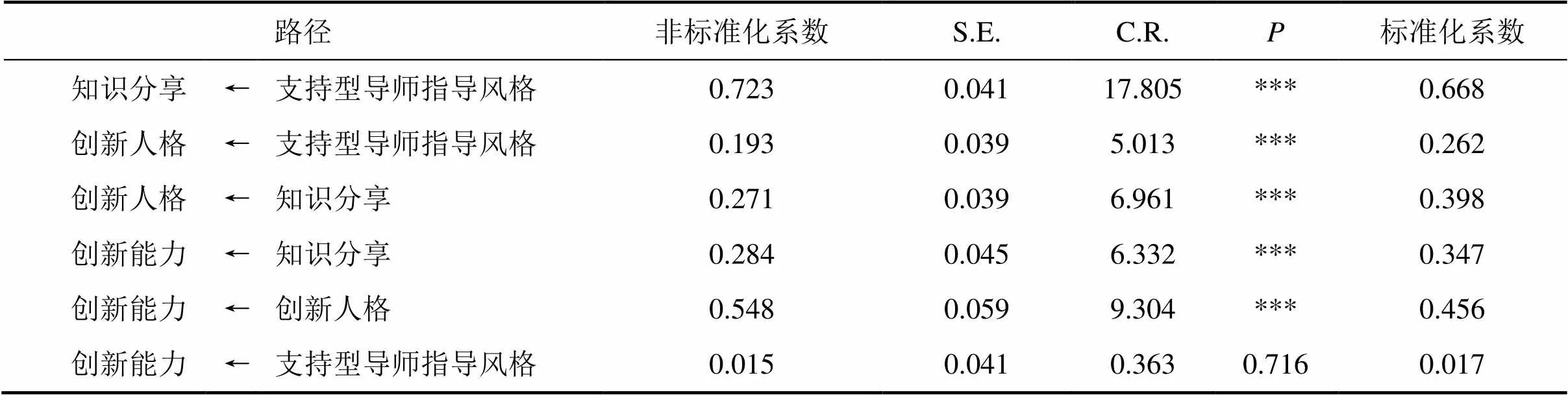

链式多重中介模型路径检验结果(表5)。支持型导师指导风格与知识分享之间的标准化路径系数为0.668(<0.001),说明支持型导师指导风格对知识分享具有显著正向影响;支持型导师指导风格与创新人格之间的标准化路径系数为0.262(<0.001),说明支持型导师指导风格对创新人格具有显著正向影响;知识分享与创新人格之间的标准化路径系数为0.398(<0.001),说明知识分享对创新人格具有显著正向影响;知识分享与创新能力之间的标准化路径系数为0.347(<0.001),说明知识分享对创新能力具有显著正向影响;创新人格与创新能力之间的标准化路径系数为0.456(<0.001),说明创新人格对创新能力具有显著正向影响。在“支持型导师指导风格→创新能力”直接效应模型中,支持型导师指导风格与创新能力之间的标准化路径系数为0.431(<0.001),说明支持型导师指导风格对创新能力具有显著正向影响,假设H1成立。

表4 各测量模型参数估计值、组成信度与平均方差提取量

表5 链式多重中介模型路径系数

图3 支持型导师指导风格与农业院校研究生创新能力的链式中介模型

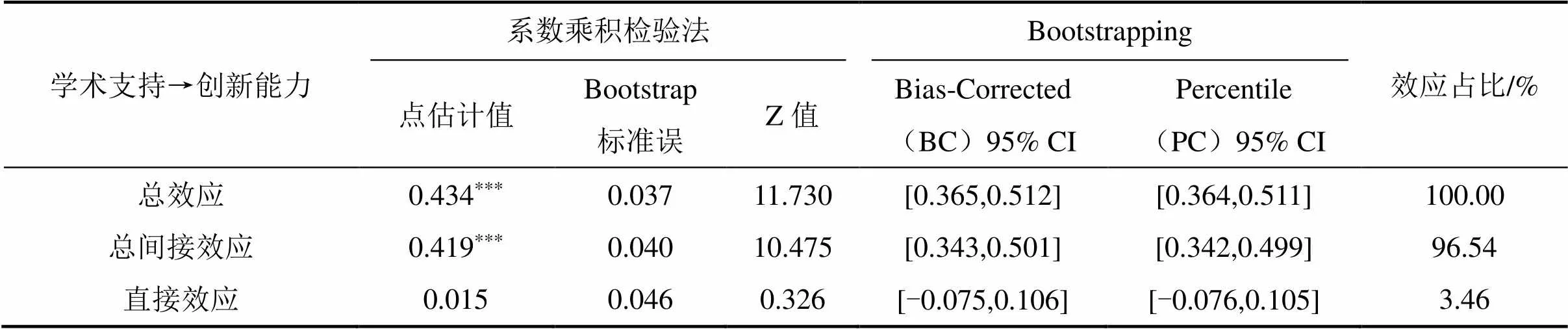

3.3 中介效应检验

温忠麟等[35]认为传统的Sobel检验法用于检验间接效应存在一定的缺陷,因此,本研究采用Bootstrap法及MacKinnon等[36]提出的PRODCLIN进行中介效应检验。基于系数乘积检验法与BC、PC的95%置信区间,分析支持型导师指导风格对农业院校研究生创新能力的总间接效应、直接效应、总效应和中介作用类型。结果显示(表6),“支持型导师指导风格→创新能力”的总效应Z值为11.730>1.96,对应的BC、PC的95% CI分别为[0.365,0.512]和[0.364,0.511],两区间均未包含0,故总效应存在且显著,表明可能存在间接效应;“支持型导师指导风格→创新能力”的总间接效应Z值为10.475>1.96,对应的BC、PC的95% CI分别为[0.343,0.501]和[0.342,0.499],两区间均未包含0,故总间接效应存在且显著,表明中介效应存在;“支持型导师指导风格→创新能力”的直接效应Z值为0.326<1.96,对应的BC、PC的95% CI分别为[-0.075,0.106]和[-0.076,0.105],两区间均包含0,故直接效应不存在且不显著,同时直接效应(0.015)小于总效应(0.434),表明知识分享、创新人格以及两个变量形成的链式中介对支持型导师指导风格与研究生创新能力之间起完全中介作用。总间接效应(0.419)和直接效应(0.015)分别占总效应(0.434)的96.54%、3.46%。尽管支持型导师指导风格对研究生创新能力的总间接效应存在,但该效应是否经由知识分享和创新人格两个变量同时作用于研究生创新能力,即知识分享和创新人格是否都为支持型导师指导风格与研究生创新能力的中介变量,仍需进一步验证知识分享、创新人格的中介作用是否存在。

表6 “支持型导师指导风格→农业院校研究生创新能力”的Bootstrap法分析结果

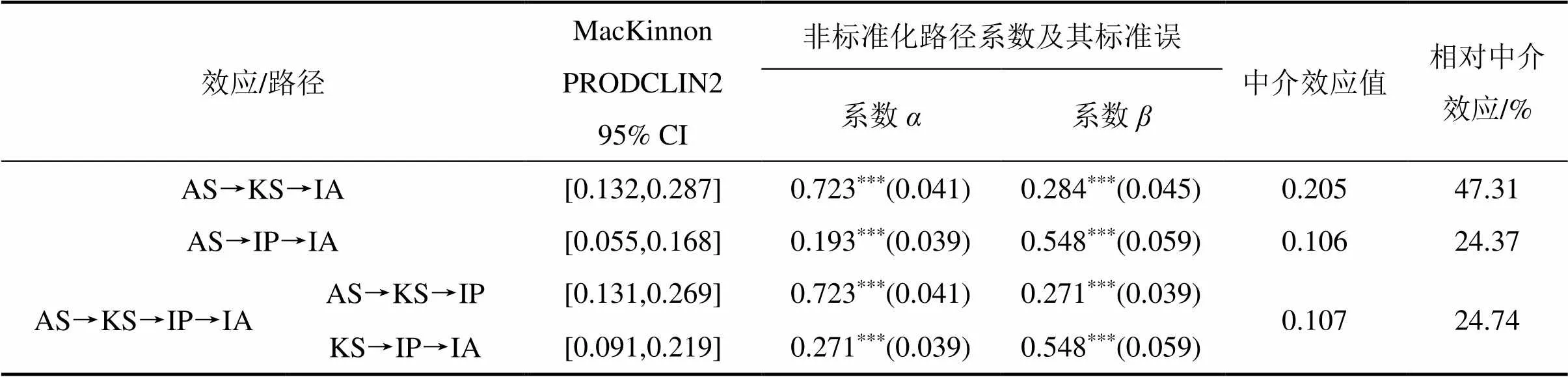

(1)知识分享的中介效应检验。“支持型导师指导风格→知识分享→创新能力”路径下的MacKinnon PRODCLIN2 95% CI为[0.132,0.287],区间未包含0,表明知识分享的中介效应存在,假设H2得到验证。该路径的中介效应值为0.205,占总间接效应(0.419)的47.31%。

(2)创新人格的中介效应检验。“支持型导师指导风格→创新人格→创新能力”路径下的MacKinnon PRODCLIN2 95% CI为[0.055,0.168],区间未包含0,表明创新人格的中介效应存在,假设H3得到验证。该路径的中介效应值为0.106,占总间接效应(0.419)的24.37%。

(3)知识分享、创新人格链式中介效应检验。“支持型导师指导风格→知识分享→创新人格→创新能力”链式中介作用路径拆分成“支持型导师指导风格→知识分享→创新人格”与“知识分享→创新人格→创新能力”两条路径,MacKinnon PRODCLIN2 95% CI分别为[0.131,0.269]和[0.091,0.219],两区间均未包含0,说明知识分享、创新人格这两个中介变量的中介效应均存在,故链式中介效应存在,假设H4得到验证。该路径的中介效应值为0.107,占总间接效应(0.419)的24.74%。

表7 中介作用的效应分析检验结果

4 结论与建议

本文运用结构方程模型方法对支持型导师指导风格对农业院校研究生创新能力的内在影响机理进行实证研究。研究结果表明,支持型导师指导风格对农业院校研究生创新能力具有正向显著影响;知识分享、创新人格在支持型导师指导风格与农业院校研究生创新能力之间均存在中介效应,知识分享的中介效应值为0.205,创新人格的中介效应值为0.106,且知识分享的中介作用强度大于创新人格的中介作用强度;知识分享、创新人格二者在影响过程中具有链式中介效应,即存在“支持型导师指导风格→知识分享→创新人格→创新能力”链式多重中介作用路径。

根据上述研究结论,农业院校应该从支持型导师指导风格、知识分享及创新人格等3个方面来促进和提升研究生创新能力,具体建议如下:(1)加大导师学术支持力度,提供良好科研条件。提升导师学术水平是加大对研究生的学术支持力度的前提,导师首先应不断提升自身学术水平,在研究生教育过程中扮演“引路人”的角色,给予充分指导,充分利用现有资源,把握学科发展的方向,依托科研项目为研究生提供良好的科研条件及学术环境;(2)建立有效知识分享机制,营造良好学术氛围。倡导积极向上、协同创新的团队科研精神,建立合理的知识分享机制,促进导师与研究生之间的良性互动,创造多层次、全方位的培养环境与制度环境,多层次要兼顾基础性与前沿性,全方位要兼顾跨年级与多领域。组织开展跨学科的学术研讨活动,分享经验,加强导师与研究生之间的交流,发挥各学科的资源优势;(3)注重引导创新人格塑造,培育主动创新意识。导师需要转变观念,注重研究生创新人格的塑造,在实践过程中帮助研究生树立创新人格。积极采取心理干预措施,通过结合辩论、互动、研讨等多种沟通交流方式,定期组织开展具有开放性、启发性、层次性的知识分享与学术交流活动,以鼓励、激发研究生们提出具有创新性的观点与不同的意见看法,积极引导研究生灵活克服创新困难、敢于实施创新活动、自律控制创新行为,有意识地塑造其创新人格,培育主动创新意识,以达到提升研究生创新能力的目标。

[1] 习近平. 习近平回信寄语全国涉农高校广大师生以立德树人为根本以强农兴农为己任[N]. 人民日报, 2019-09-07(001).

[2] 教育部. 教育部印发《学位与研究生教育发展“十三五”规划》的通知[EB/OL]. (2017-1-20) [2021-6-1]. http://www.gov.cn/ xinwen/ 2017-01/20/content_5161660.htm.

[3] 李祖超, 张丽. 科研实践培养理工科研究生创新能力的路径探索——基于结构方程模型的分析[J]. 高等教育研究, 2014, 35(11): 60-67.

[4] 侯志军, 曾相莲, 朱誉雅, 等. 基于知识共享的导师有效指导研究[J]. 复旦教育论坛, 2017, 15(1): 47-53.

[5] 侯志军, 王正元, 朱誉雅. 研究生学术创新中的知识共享研究[J]. 学位与研究生教育, 2014(3): 57-61.

[6] 侯志军, 何文军, 王正元. 导师指导风格对研究生知识共享及创新的影响研究[J]. 学位与研究生教育, 2016(2): 62-67.

[7] 王艳子, 罗瑾琏. 目标取向对员工创新行为的影响研究——基于知识共享的中介效应[J]. 科学学与科学技术管理, 2011(5): 164-169.

[8] 路琳, 梁学玲. 知识共享在人际互动与创新之间的中介作用研究[J]. 南开管理评论, 2009(1): 118-123.

[9] 荣利颖, 邓峰. 研究生教育质量保障与创新能力培养的实证分析——基于2017年全国研究生教育满意度调查[J]. 教育研究, 2018, 39(9): 95-102.

[10] 张绍丽, 郑晓齐, 丛梅. 研究生创业教育主体性缺失及重构[J]. 学位与研究生教育, 2016(12): 58-63.

[11] 李志平, 韩惠鹏. 影响新农科研究生创新能力的因素分析[J]. 学位与研究生教育, 2008(3): 13-16.

[12] OLDHAM G R, CUMMINGS A. Employee creativity: personal and contextual factors at work[J]. The academy of management journal, 1996, 39(3): 607-634.

[13] 王端旭, 洪雁. 领导支持行为促进员工创造力的机理研究[J]. 南开管理评论, 2010, 13(4): 109-114.

[14] GEORGE J M, ZHOU J. Dual tuning in a supportive context: joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity[J]. Academy of management journal, 2007, 50(3): 605-622.

[15] MUMFORD M D, SCOTT G M, GADDIS B, et al. Leading creative people: orchestrating expertise and relationships[J]. Leadership quarterly, 2002, 13(6): 705-750.

[16] RANK J, NELSON N E, ALLEN T D, et al. Leadership predictors of innovation and task performance: subordinates' self-esteem and self-presentation as moderators[J]. Journal of occupational and organizational psychology, 2009, 82(3): 465-489.

[17] GONG Y, HUANG J C, FARH J L, et al. Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: the mediating role of employee creative self-efficacy[J]. Academy of management journal, 2009, 52(4): 765-778.

[18] RICE G. Individual values, organizational context, and self-perceptions of employee creativity: evidence from egyptian organizations[J]. Journal of business research, 2006, 59(2): 233-241.

[19] BARTOL K M, SRIVASTAVA A. Encouraging knowledge sharing:the role of organizational reward systems[J]. Journal of leadership & organizational studies, 2002, 9(1): 64-76.

[20] 彭湃. 情境与互动的形塑:导师指导行为的分类与解释框架[J].高等教育研究, 2019, 40(9): 61-67.

[21] 苏利, 金辉, 龚文超. 多学科专业研究生知识共享对协同创新的影响研究: 一个有调节的中介模型[J]. 科技管理研究, 2018, 38(8): 151-158.

[22] 贾绪计, 林崇德, 李艳玲. 独立自我建构、创造性人格、创意自我效能感与创造力的关系[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2016(1): 60-67.

[23] 徐吉洪, 郭石明, 洪滔, 等. 多学科视阈下研究生创新能力评价指标体系的构建[J]. 研究生教育研究, 2016(3): 67-71.

[24] 高田钦, 王保健. 硕士生创造性人格和创新自我效能感对创新能力的影响[J]. 中国高教研究, 2016(12): 52-55.

[25] DRUCKER P F. The discipline of innovation[J]. Harvard business review, 1998(9): 13-15.

[26] TEECE D J. Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for know-how and intangible assets[J]. California management review, 1998(40): 55-79.

[27] 江尚, 黎苑楚. 社会创新能力建设与科研团队的打造——以研究生培养为例[J]. 湖北行政学院学报, 2011(3): 72-75.

[28] 方杰, 温忠麟. 三类多层中介效应分析方法比较[J]. 心理科学, 2018, 41(4): 962-967.

[29] FRITZ M S, MACKINNON D P. Required sample size to detect the mediated effect[J]. Psychological science, 2007, 18: 233-239.

[30] 杨春梅, 王艳霞. 论硕士研究生创造力培养: 教师教学的视角[J]. 学位与研究生教育, 2012(3): 24-29.

[31] 王茜, 古继宝, 吴剑琳. 导师指导风格对研究生创造力培养的影响研究——学生个人主动性的调节作用[J]. 学位与研究生教育, 2013(5): 14-17.

[32] 舒伊娜. 导师支持行为对研究生创新能力的影响及对策[D]. 广州: 华南理工大学, 2017.

[33] 常亚平, 覃伍, 阎俊. 研究生团队隐性知识共享机制研究[J]. 科研管理, 2010(2): 86-93.

[34] 王瑞. 基于积极心理学的大学生创新人格培养研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2017.

[35] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745.

[36] MACKINNON D P, FRITZ M S, WILLIAMS J, et al. Distribution of the product confidence limits for the indirect effect: Program PRODCLIN[J]. Behavior research methods, 2007, 39(1): 384-389.

Influences of Supportive Mentors’ Guidance Styles on Postgraduates’ Innovative Competence in Agricultural Universities: the Chain Intermediating Roles of Knowledge Sharing and Innovative Personalities

LI Huijie1, WU Ziming2, HUANG Jichao2, ZHANG Ling1

(1. School of Humanities and Public Administration, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China; 2. School of Agronomy Sciences, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China)

Based on the structural equation model, a chain-type multiple mediation model was constructed based on 1 007 questionnaires collected from 25 agricultural colleges and universities in 22 provinces and cities. The internal mechanism of knowledge sharing and innovative personalities in the relationship between supportive mentors’ guidance styles and innovative competence of postgraduates in agricultural colleges was discussed. The results showed that knowledge sharing had an intermediating effect on the mentoring style of supportive tutors and on the innovative competence of postgraduates. Innovative personalities had intermediating effects on the mentoring style of supportive tutors and on the innovative competence of postgraduates. At the same time, knowledge sharing, innovative personality and the supportive mentors’ guidance styles makes the chain intermediation effects on postgraduates' innovative competence, which is showed as a kind of chain intermediary role path of “supportive mentor’s guide style - knowledge sharing - innovative personality - innovative competence”. With this role path, and under the condition of meeting certain academic support, tutors could help shape the postgraduates’ innovative personalities, through the knowledge sharing, and so, some suggestions were put forward to improve the innovative competence of postgraduates in agricultural colleges.

innovative competence of postgraduates in agricultural colleges; supportive mentor’s guidance style; knowledge sharing; innovative personality; chain intermediary

G643

A

2095-3704(2021)04-0488-09

李辉婕, 吴自明, 黄继超, 等. 支持型导师指导风格对农业院校研究生创新能力的影响:知识分享和创新人格的链式中介作用[J]. 生物灾害科学, 2021, 44(4): 488-496.

2021-07-09

2021-10-11

江西省学位与研究生教育教学改革研究项目(JXYJG-2017-048,JXYJG-2019-67)、中国学位与研究生教育学会农林学科研究生教育管理课题(2018-NLZX-YB12)和江西省教育科学“十三五”规划课题(18YB043)

李辉婕(1977—),女,副教授,博士,主要从事人力资源与社会保障及农业灾害管理研究,lihuijie169@163.com。