北凉体刻本、写本笔形与结构特征摭谈

——以《爨宝子碑》为中心的比较研究

2022-01-06李逸峰刘昱菡

□ 李逸峰 刘昱菡

《爨宝子碑》,全称《晋故振威将军建宁太守爨宝子碑》,刻于东晋(405),清乾隆四十三年(1778)于云南曲靖县发现,以隶楷相参、方笔朴茂闻名于世,其地域、内容、字体与书风构成了多维度立体的研究空间,在书法史,尤其是碑学史中占据重要地位。

对于《爨宝子碑》(以下简称《爨》)的研究认识,随着出土碑刻墓志、简牍、写本等新发现不断增加佐证,并随书法理论研究的深入,基本形成几个主要共识:一是《爨》中字体的隶楷特征,并非体现字体自然演变过渡,而是选用汉魏铭石书旧体以示庄重而又不自觉地掺入了楷意;二是与《爨》类似的书刻手法在凉州、建康等地区也不少见,并非仅存于宁州,非滇南独异,更与民族特性无关。

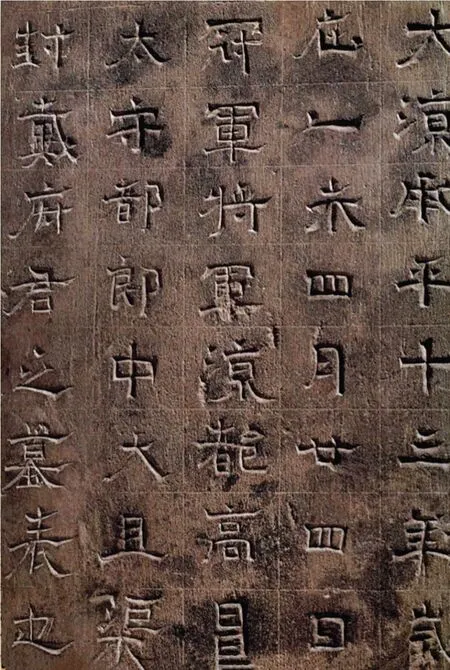

[北凉]且渠封戴墓表(局部)

基于此,对于《爨》的更具体书刻研究,裘锡圭认为其技艺不佳,字体很不自然。刘涛将《爨》归为“方笔隶书”,也认为“奇姿异态”是不谙隶法。李洪智认为《爨》运用了东汉以来的“方笔”碑刻模式,而非模仿写实类隶书碑刻。而在众多方笔类碑刻中,更为细节的书刻形态是不同的。

施安昌首提“北凉体”,认为一批十六国时期河西地区的书迹“其书写的间架结构和运笔方法有着十分明显的共性:字形方扁,在隶楷之间。上窄下宽,每每有一横或者竖、撇、捺一笔甚长,竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,富于跳跃感。特别是横画,起笔出锋又下顿,收笔有雁尾,中间是下曲或上曲的波势,成两头上翘形式。碑版上尤为突出,可谓‘犀利如刀,强劲如弓’。点画峻厚,章法茂密,形成峻拔、犷悍的独特风格,颇有‘凉州大马,横行天下’的气势。鉴于此书体在四世纪末和五世纪前期的古凉州及以西地区盛行,又在北凉的书迹中表现最为典型(如《沮渠安周造寺碑》),故称之为‘北凉体’”①。华人德认为此对于“北凉体”特征的描述与书风分类完全合理,而《爨》与刘宋初年的《晋恭帝玄宫石碣》等都有较典型的“北凉体”特征,这之间不存在西北与南方的书风互相交流影响的可能性,故“北凉体”非独有的地方体,而是“魏晋时铭石书演变至四世纪末、五世纪初形成的一种形态较独特的隶书,是一种隶书的时代风格”②。施安昌后有文③,认为这种“书风并非互相影响”的观点比较客观。

纵观《爨》,整体字势未及《沮渠安周造寺碑》之过分开张,然笔形全然典型的“北凉体”特征,尤其是横画两头上翘的形态。这与同属方笔类的《王兴之墓志》《王闵之墓志》《王丹虎墓志》《刘剋墓志》《李纂妻武氏墓志》等风格不同,与非方笔类、个别笔画含有“北凉体”特征但并不典型的《谢鲲墓志》《杨阳神道阙》等风格迥异。从类型学分析来看,《爨》应是显著“北凉体”书风的方笔类碑刻。本文将《爨》置于类型学下分析其中最典型的书刻特色,在“北凉体”视域下对《爨》的书刻特征做一比较研究,将其与“北凉体”其他书迹进行比较,以探讨其审美特征。

一、“北凉体”比较样本选择与分析

施安昌通过古凉州及其以西地区四至五世纪遗存的众多书迹中的26件书迹(写经10件、石佛塔13件、造寺碑1件、墓表2件)得出:“在那个时期的河西,北凉体主要写刻在两种场合:一是碑文,二是佛经(不论经文还是标题)。而不论哪一种都具有郑重、庄严的气氛。‘北凉体’本身具有峻厚、庄严的美感,恰和郑重、庄严的气氛协调一致。”④所以,“北凉体”既是河西地区的铭石书,又是写经体。故本文将河西地区“北凉体”铭石书即刻本、写经体暨写本与《爨》进行比较,考察“北凉体”刻本与写本笔形、结构之异同。

“北凉体”刻本选择了刻于北凉承平三年(445)的《沮渠安周造寺碑》(以下简称《沮渠》)、东晋十六国时期的墓葬出土⑤的《镇军梁府君墓表》(以下简称《镇军》)、刻于北凉承平十三年(455)的《且渠封戴墓表》(以下简称《封戴》)。它们字形扁方或方长,隶楷杂糅,以方笔为主,与《爨》很有可比性。此外,“北凉体”刻本还有一类石佛塔刻经,其中分为方笔“北凉体”与写实“北凉体”,《田弘造塔》《沙山石塔》《王具坚塔》《索阿后塔》《宋庆塔》应属于方笔类“北凉体”,《高善穆石造像塔》《马德惠石造像塔》《段程儿石塔》《岷州庙塔》《吐鲁番小塔》就属于写实“北凉体”。前者字形偏方,线条厚实,多方笔,庄严郑重,同样具有比较意义,但因篇幅所限,暂不作为本文研究的样本。

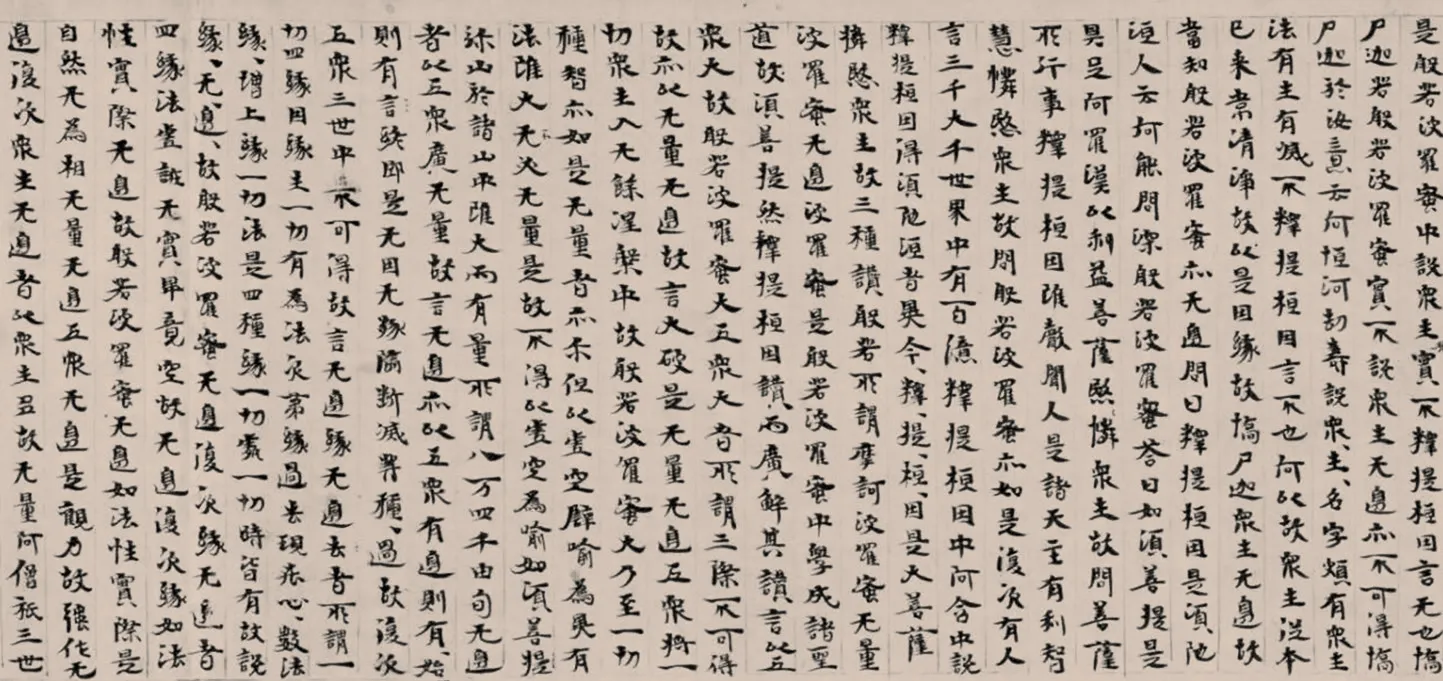

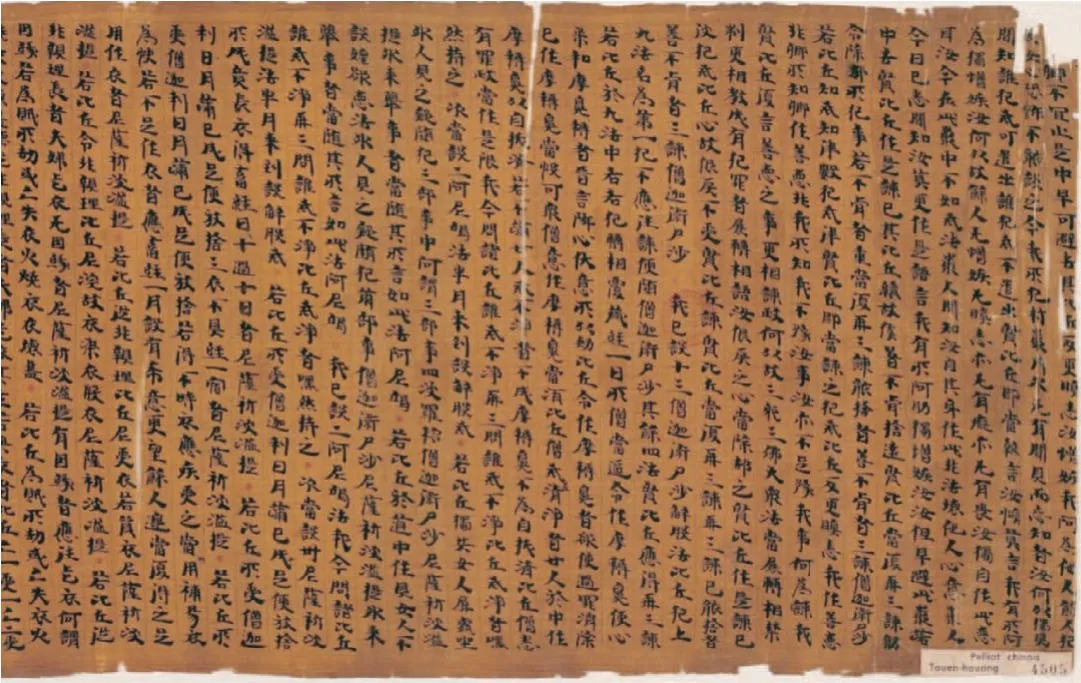

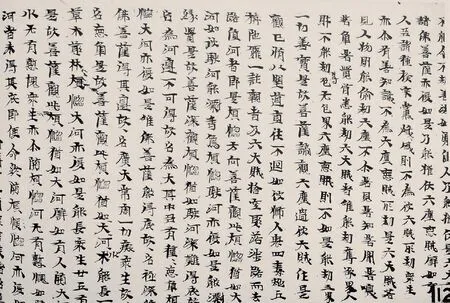

“北凉体”写本大量存在于抄经中,在敦煌写本中,很多经卷通篇采用“北凉体”书写,在佛经标题—首尾题书写中,“北凉体”特征还往往被强化放大。按风格可大体分为两种,一种偏于圆柔,书写性更加明显,如故宫博物院藏《大智度论五五卷廿八品》、P.4505《十诵比丘戒本》。另一种刻板规整,笔画硬朗,顿挫明显,更具庄严性和仪式感,如S.737《大般涅槃经(北本)卷二九》,S.116《大般涅槃经(北本)卷二三》。

故本文选择了S.737与S.116两卷作为刻本的对比。两卷均无明确纪年,应为五世纪北凉写本。英国国家图书馆藏S.737,多古字,笔法熟练,笔力爽劲,撇画翻转自如,笔画之间衔接行笔气息连贯,略有行书意味。结体端方,造型稳重,颇有铭石北凉体肃穆端严之气势。尾有题记:“比丘法威所供养经,二校已”与正文书写有所不同,笔画纤细,更多装饰意味。英国国家图书馆藏S.116,起笔尖锋入纸,收笔也多露锋,笔力劲健爽快。横画多见两头翘起,撇画多有弧 度,捺画重按微有出锋。通篇强调笔触的轻灵与气息的连贯,时带有行书笔意。卷前段与后段书写稍有差别。前段个性更强,锋颖尖锐,笔势陡峭,体势错落,笔画粗细轻重对比明显。后段较工整规矩,收敛锋芒,飞张之势变得平稳。尾题“大般涅槃经卷第廿三”,笔画加粗加宽。

二、《爨》与北凉体刻本、写本笔形特征比较

笔者将基本笔形分为四类:横向、纵向、斜向与转折笔形。以下以具体笔形图像为例进行逐一比较。

[北凉]大智度论五五卷廿八品(局部)

[西凉]十诵比丘戒本(局部)

大般涅槃经(北本)卷二九(局部)

大般涅槃经(北本)卷二三(局部)

[北凉]沮渠封戴墓木表

1.横向笔形

横向笔形特征是“北凉体”分类的最关键要素。对《爨》全碑中可见起收的所有横向笔形⑥进行统计分析,如表1所示。其中,起收笔含直角切笔或出锋的数量占近30%,起笔小角度斜切达50%以上,斜角收笔也近50%,起收笔处形成小三角形的横向笔形有近半数之多。起收笔含圆斜切的只有22%。中段平直的比例高达70%,有三分之一的笔形上下边线没有弧度。总体来看,《爨》的横向笔形形态较多样,有不稳定性,占比最多的笔形形态是:小角度斜切入笔,中段平直,收笔斜角出锋,如,此形态起收笔处多为锋利的小三角。

表1 《爨宝子碑》横向笔形统计表

表2 “北凉体”写本横向笔形统计表

再看《沮渠》,晚于《爨》四十年,被施安昌选做“北凉体”风格之典型。横向笔形的形态通篇较为稳定,入笔分为中角度斜切和中角度圆斜切,前者如、,后者如、,出锋斜角或圆斜角。常见形态多为两种,一是中段平直,如,二是中段微向上拱起,如,起收笔锋颖较《爨》尖锐,但边线及形态却柔和得多。

《镇军》仅有八字,横向笔形的刻法习惯与《爨》不同,其形态非常之统一,如,起笔基本都会小角度斜切又向左下折笔后提笔向右行,收笔或向下顿笔再斜角出锋,或向右下出锋再转向上斜角出锋,中段多数平直。这样形成的特色是,起收两端侧面有明显的凹面,增加了锐利张扬的色彩。

《封戴》的横向笔形两端的对称性弱,更加强调收笔的开张之势,中小角度斜切入笔,收笔多数大角度长锋雁尾,中段往往明显上拱,很有拉弓般的张力,如,。

S.737与S.116的横向笔形有以下几种,如表2所示。一般在写本中,横向笔形较为繁琐的两头上翘的特点因书写速度的需求而得到不同程度的弱化,如S.737中绝大部分横画起笔都是不上翘的斜切或直入,收笔是驻笔或下按微提笔,只有很少的横画能看到两头微翘之势,但也很式微了。相比之下,S.116的北凉体特征很典型,两头上翘的数量很多,或至少保持一端上翘,有些形态与刻本中的非常一致,当然也有大量直入直出的快捷写法。

2.纵向笔形

北凉体的纵向笔形是“向外拓展”的,有开张的体势,《爨》碑中可见起收的所有纵向笔形几乎都符合此特征,只是向外拓展的具体表现不同。近70%的竖画以收笔处作钩画来增加外拓之势,出现了不同钩画类型,如表3所示。还有一类以起收笔处形成的两个小凸角来增宽竖画的横向视觉效果,如、,上下组成多个小三角似乎也增加了竖画的稳定性。另有个别起收都是普通方切笔的竖画,如。整体来看,起笔有半数的切锋方笔,且都在上端形成了小三角形,如;中段全部直挺,较两头细的比重占30%以上,60%以上粗细均匀。

表3 《爨宝子碑》纵向笔形收笔处钩画类型统计表

《沮渠》中的纵向笔形整体来说并不如《爨》外拓,起笔多方切笔,一部分起笔切锋后中段变细,使得上端也会形成了小三角形,如,但这部分数量不多,多数中段是均匀的。收笔绝大多数为方切笔,如,或藏锋,如、,只有很少部分的收笔会出钩挑或钩画,也有直钩与弯钩,如。此外也有一部分竖画作撇画,如“以”左边的一竖,是为了增强外拓的视觉。

《镇军》的纵向笔形起笔与其横向起笔很像,多切笔,切出有弧度的凹面,中段均匀,收笔常向左直角挑出,这样,起收笔处也形成了小尖角。一字中如出现多个纵向笔形,其收笔还有避让关系,如“府”的三竖,中间的竖画收笔左直钩并未出尖,而是改成了钝笔。

《封戴》的纵向笔形,起收大多都是规整的方切笔,并不故作一些尖角和外拓。

S.737的纵向笔形整体而言比较规矩,多数都是方切起、藏锋收,少有的收笔钩画,其钩也是非常拘谨内敛的极小角度,如,此处钩的作用主要是为带出下一笔,而非增加外拓之势。S.737增加纵向笔形开张之势的方式有两种,一是像《沮渠》一般,竖画作撇画,如“而”的左竖、“何”的左竖、“闻”的左竖、“行”的左竖;二是将个别纵向笔形写斜,不与横向笔形垂直,如“何”的右竖。上述特征在S.116中也有同样体现,不过S.116的纵向笔形在收笔作钩时,出现了钝角钩与直角钩,很像《爨》中的一些书写原形。

3.斜向笔形

《爨》中的斜向笔形主要有撇、捺和点。

只有个别捺画是成熟楷书的捺脚,半数的捺画收笔都是波磔或波挑,根据方收笔或圆收笔,形态还分为或;还有部分捺收笔作钩画,向右斜上挑出,如。个别的撇捺还会整体写作三角形,如。

《沮渠》的撇整体而言曲度更大,更柔韧具有弹性,更加剧了开张之势,如。收笔有方笔切钩,圆笔钩挑,但是绝大部分都是成熟楷书的撇画了;捺画一半是成熟楷书捺脚,一般是很柔和的波磔,如,切笔波磔很少。点的形态是多样的,边线很多并不锐利。

《镇军》的撇画收笔是方尖角硬钩,中段有一定弧度,但质感硬朗,如、,即使在这样郑重古体的墓表书写中,也出现了两个楷书尖撇,可见当时楷书书写之广泛。捺画是标准的隶书雁尾,点画有三角,也有凹面的四边形,如。

《封戴》的斜向笔形古朴,撇捺左波右磔,多是典型隶书笔法。点呈三角或者长竖。

S.737与S.116的撇画与《沮渠》中的尖撇很相似,上粗重下尖细,长而开张,如,很多还带出无效钩,如捺画就比较收敛了,只有些含蓄的波势,如点画基本是楷书的形态,带有连笔。

4.转折笔形

《爨》的转折笔形 出现了多种笔画,形态丰富多变,除了横折统一为方折外,其他笔画都不稳定,如表4所示。

表4 《爨宝子碑》转折笔形图例

《沮渠》的转折笔形主要是圆转或者隶书转折的搭接,标志性的转折笔画是此类横折,如,折笔时形成长锐角夹角,拉长横向的视觉感。

《镇军》的转折笔形除“之”采用篆书圆转外,都是直角方折。

《封戴》的转折笔形多数为方折、硬折。

通过以上对四类笔形的细致对比,总体来看,它们表现“北凉体”共性特征的思想是一致的:一是横画两头上翘,二是强调横向视觉,增加外拓开张之势。关于横画两头上翘,华人德认为体现了平衡与对称的铭石书审美情趣,认为起笔露锋下顿,笔锋再从左下上回,然后右行的复杂笔法是平衡的审美,而起笔露锋下顿,顺锋右行,外形与收笔的雁尾形成对称的简洁笔法是对称的审美。关于强调横向视觉,不同碑刻的途径不同,横向笔形均具有强调横向视觉的效果,此外,《爨》擅用纵向和斜向笔形(撇画)的收笔外钩来拓展视觉,《沮渠》擅用斜向笔形(撇画)的曲度、长度和转折笔形(横折)的折笔夹角拓展视觉,《封戴》亦擅用斜向笔形(撇画)的长度来拓展。从笔画形态来看,《爨》的每类笔画较之其他碑刻形态更加多样,不稳定,更随意;其他几种碑刻通篇写法一致性较强,每类笔画形态重复率高,更显郑重庄严。书刻笔法(刀法)也都有各自习惯,《爨》刻工偏锋利逼仄,笔形起收多由小三角形构成;《沮渠》的刀法切面干净利索,边角以圆为主;《镇军》的刻工繁琐而有特色,起收两侧都要刻出明显的有弧度的凹面。

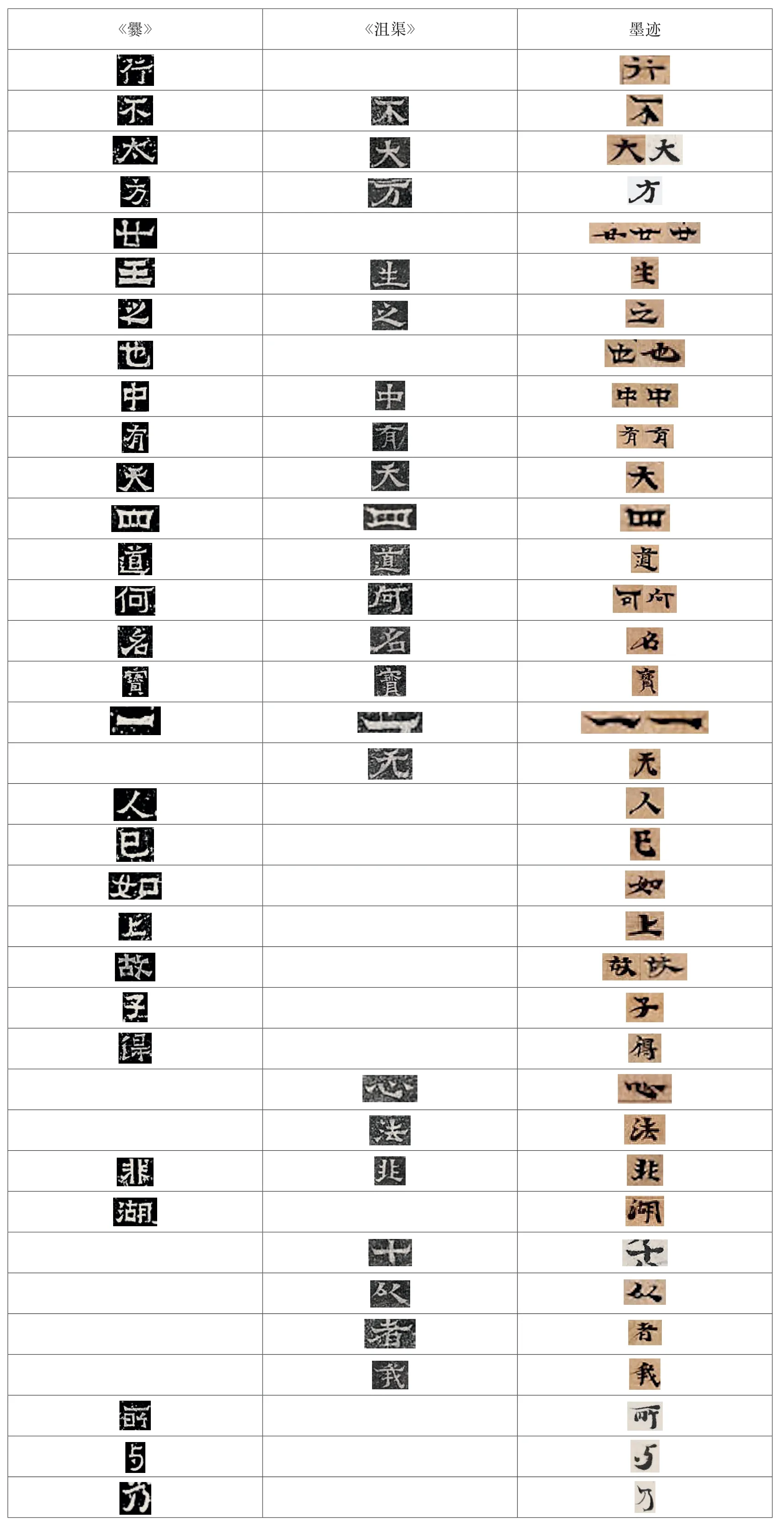

如单看刻本,很容易会认为北凉体的奇异形态都是由刻工造成,而在分析了写本的笔形后会清晰地看到,《爨》《沮渠》等诸多笔画的原形都出现在写本中,如表5所示,有些看似源于刀工的锐利形态,实则用毛笔就可以写出;有些可以通过写本管窥刻本刻前书丹的大体雏形,经过刀刻,加粗加重,增添了金石的味道。故而可见“北凉体”书写在当时的正式书写中蔚然成风。

表5 “北凉体“刻本与写本同形笔形举隅

三、《爨》与北凉体刻本、写本结构特征比较

“北凉体”结构特征通过对比几种刻本的结构以及比较刻本与写本的结构差异来获得。

1.刻本结构特征

施安昌所提“字形方扁”“上窄下宽”,并不尽然。通过表6可以看出,“北凉体”结构力求方正,但长出笔画打破方正;横画少规范平直,竖画少均匀垂直;点画之间气息连贯不自然,有支棱的感觉。

表6 “北凉体“刻本字形结构比较图例

2.刻本结构上的变形

“北凉体”刻本结构往往有变形的情况,主要有:

这种结构变形可能源于书丹的不自然,也可能因为碑版不平造成拓片字迹变形,也不排除刻工二次加工造成的破坏。从审美效果来看,这种变形反而增加了几分生趣。

四、《爨》等铭石书对墨迹“北凉体”的改造与破坏

《沮渠封戴墓木表》(以下简称《木表》)与《沮渠封戴墓表》同于吐鲁番阿斯塔那177号墓出土,为承平十三年(455)“北凉体”书迹,前者为墨迹,此字形方长,用笔爽劲,与B D3741号相似,属于前述第二种风格。《木表》与《封戴》同一墓出土,同为表彰冠军将军、高昌太守沮渠封戴的纪念性书刻,前者写于四月廿三日,后者落款“四月廿四日”,可以推测《封戴》的刻前书丹,应如《木表》的书写。对比《封戴》与《木表》的字样(表7),可以发现其字形结构很相似,只不过《封戴》将墨迹中的一些字形斜势改为方正,并由于章法原因,拉大了字内空间;横向笔形强调两头上翘,加重雁尾波势;纵向笔形收笔改出锋为切笔;转折笔形转角角度改锐角为直角。

表7 《木表》与《封戴》字迹比较

由此可以做出类推:《爨》《沮渠》《镇军》等刻前书丹,应是后者这种风格的墨迹,才会在刀刻改造下呈现出这些样式。如按书写感更多的圆柔风格,不论字形或笔形,难以刻出方笔类的“北凉体”。这里不妨以第二类风格的写本为参照,考察以《爨》为主的“北凉体”铭石书对墨迹书写的改造。(表8)

表8 《爨宝子碑》《沮渠》与墨迹对比

通过比较发现,总体而言“北凉体”铭石书字形趋于方正,字内空间大,笔画起收有规律严格的动作。其中《沮渠》从字形到笔形,可以视为更接近墨迹体的铭石书。《镇军》的刻法刀功繁琐,精致有加。《爨》是北凉体铭石书中方笔刻法的典范,很多形态都是化圆为方的做派。

在正体的书写当中,隶书的影响因素依然还存在,所以不能说楷书已经成熟。正规场合就应该用当时的正体,而不是刻意加进去仿古的感觉。

《爨》侧重通过方刻表达郑重庄严,其他刻本通过尽量一致重复刻法表达郑重庄严。

通过“北凉体”的刻本写本对比,对于早期铭石书的形成形态需要更加慎重推测,究竟因为书丹书写成此样还是刻工造成,是需要细加甄别的。限于篇幅,此不赘述。

注释:

①施安昌《“北凉体”析—探讨书法的地方体》,紫禁城出版社,2002,第242页。

②华人德《“北凉体”刍议》,《华人德书学文集》,荣宝斋出版社,2004年,第页。

③施安昌《再谈“北凉体”》,《书法研究》2020年12期,第46页。

④施安昌《北凉体书迹叙录—兼谈铭石书与写经书》,《第五届中国书法史论国际研讨会论文集》,文物出版社,2002年,第243页。

⑤吴礽骧《酒泉、嘉峪关晋墓的发掘》,1979年第10页。

⑥“笔形”是指从下笔运行至收笔完结,笔锋始终不离开书写载体面所形成的轨迹,该词为文字学界通用,可以分为横向、纵向、斜向等笔形类型。横向笔形指左右置向笔形,书写时自左起,直向右行,至右收笔。

⑦此处上下曲并非由起收笔造成,而是线条本身的弧度。