呼和浩特市清水河县塔尔梁五代壁画墓补正

2022-01-06党郁

党 郁

(内蒙古自治区文物考古研究院)

2010年,内蒙古自治区文物考古研究所在呼和浩特市清水河县西南50公里的窑沟乡塔尔梁村抢救性发掘了两座五代砖室壁画墓(编号M1、M2),墓内随葬品较少,仅见彩绘塔式罐、白瓷碗、木马鞍等,但是墓葬壁画保存较为完整,内容丰富,除了宴饮、出行、伎乐、耕作、庖厨、孝子图等内容外,还有反映四神、十二时时空观念的内容,此外还有部分内容因当时对壁画内容和周边同期壁画墓葬的材料收集和研究不够深入,虽然也请教了一些老师前辈,但也因所在区域的限制,相关壁画内容和题材发现较少,未加细心深入研究情况下就以简报形式进行了发表①,出现了诸多不足和错误之处。幸而得到西北大学文化遗产学院刘卫鹏老师的讲解和指点,并对其中诸多认知错误提供了大量的辅证材料,现将该墓葬的壁画内容重新进行梳理,进行补正,以期对塔尔梁五代壁画墓重新来审视和研究。

一、墓葬壁画概述

塔尔梁发现的两座墓葬皆为平面呈圆形的砖券仿木结构穹窿顶单室墓,墓葬南北向,墓门向南,墓室位于北部,由斜坡墓道、甬道、墓室三部分组成。墓室结构以砖雕彩绘仿木建筑为特点,彩绘壁画内容两座墓葬有相似之处,但M2明显内容少得多。

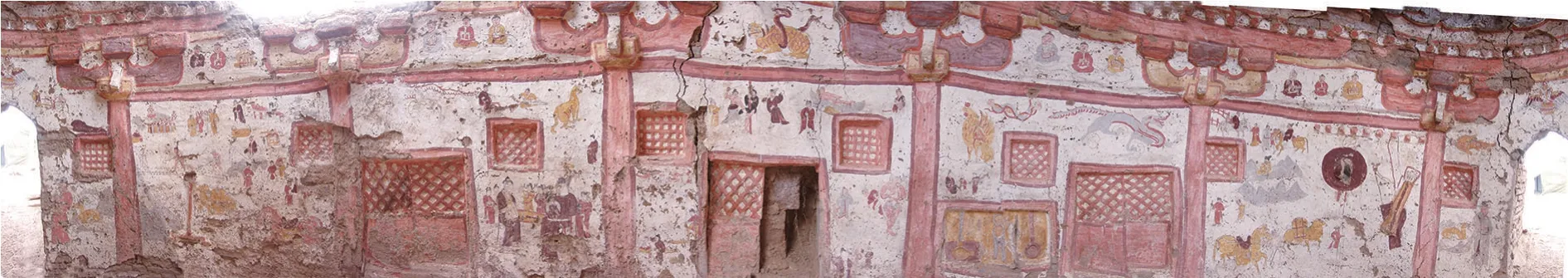

M1 由6根立柱将墓室内壁面分为6块,形成6个画面(图一)。墓室南门所处南壁最长,墓门正上位置为代表南向的朱雀,墓门上方西侧为一副女性喝茶画面,低案上置有茶盏,对面为跪地的女侍者。下方两侧对称有两个横向的人物形象,东侧为人首鱼身形象,西侧为红衣伏地状,脸部模糊不清。下部较大画面为墓门两侧对称的守门门吏,长身直立的男性,身后分别绘有群山、卧鹿。

图一 M1壁画展开图

西南壁画面内容最为丰富。斗拱间为三个盘坐的男子形象,手持笏板状物。西南壁最上一层由三幅画面组成,第一幅通过隆起的坟墓、墓后柳树和坟墓前的挂满挽幛、花圈的棺木,以及旁边一行披发、手执哀杖的送葬亲人,清晰地表达了当时送葬的画面。后面一副图为木棺前一披发之人高举一臂,手执短棒形法器之类的物品,像是在为亡魂超度。最前方为一老人,双手执一T形杆状物,身子探向前方。而此排最后一副由墨绘的竹叶、手提竹篮正掩面而泣的男子组成。

第二层有三幅画面,第一幅由田垄、小苗和田间手持锄头劳作的三个农人组成,最前方的农人穿戴较为整齐,手握农具呈站立状休息,田间的两位农人则几乎裸身,仅戴着帽子、包裹着下身,低头弯腰的锄地。耕作图向右由大树分割为上下两幅,上面前方为上下展翅的两只嬉戏的小鸟,一人手拎水瓶正前行,后面的水井外围搭建的木井栏较高,一人正在井栏里面够挂在木井栏上的水瓶准备取水。树下方为三人一组,腰间有佩刀。最右侧为砖雕的窗户,下方砖雕窗户及壁面残破仅见几个站立的人,图像较为模糊。

最下一层的左面为山和猛兽,砖雕的灯架将商旅图分开,灯架左为一头戴帽子、手持棍棒的前行男子,另一手牵的骆驼在灯擎右侧,骆驼背驮有货物。后面跟随的一牵马之人和马,整幅画面好像一行商旅之人正在走向一座有猛兽的山中。

西北壁斗拱间为三个盘坐的男子形象。西壁主题画面内容较少,位于左侧的砖雕的门和右侧较高的窗户几乎占据画面一半面积,左侧门上为一动物形象,尾部较长,周围有云纹,头朝向左,推测为代表西方的四神之白虎。右侧砖雕窗户上方为一坐在椅子上的男子,手持一根头部呈弯状的木杆类物,右侧为一盘坐男子抚琴的画面,最右侧为一头向右的动物,呈蹲踞状,嘴里衔有卷轴状物。窗户右侧为一坐着钓鱼的男子。窗户下侧为夫妻对坐宴饮图,中间的桌案上放置有杯盏之类的器具,两侧有手持器具的侍从和侍女,桌案后面为一组正在吹奏的伎乐画面。

北壁斗拱间为玄武,呈兽头、龟身、虎爪,背上蛇前端直立、吐信,中部缠绕龟身,尾部翘起。北壁主要为砖雕的一门、二窗组成,中心对称构图。门上第一幅主画面为四人,最中间一人双手被绑于木柱之上,双腿交叉裸露,身后为两人,左侧一人赤裸上身、下身着裙,左手揪住被绑男子的衣襟,右手持木棍高高举起,准备抽打男子,而右侧的男子右手高举木棍准备抽打被绑男子,最右侧的一女子掩面不知哭还是笑,最右侧的似为一孩童,仰面手拿一小木棍似乎要递给打人的女子。第二幅为明确的“王祥卧冰求鲤”孝子图,赤身男子平躺于冰上,冰下可见一只鲤鱼,最右侧为一站立的妇人。

北壁砖雕门的左侧为表现舂米和庖厨做饭的场景,旁边放置有竹篓、竹筐之类的器具。砖雕门右侧为一组表现的郭巨埋儿的故事。最右侧为一力士,头上有两个弯弯的犄角,双目圆睁、张着血盆大口,身体极强壮。下方为一组三人,左侧为妇人,中间为一孩童,右侧为男子,画面内容模糊。

东北壁 斗拱间为三个盘坐的男子形象,手持笏板状物。正画面内容也较为丰富。有砖雕的门、窗和一组铫子、双叉剪刀和熨斗组成的器物。最上一层的左侧为身体呈蛇状缠绕的双人首图像,下侧为一头向左侧的公鸡,最下侧为一组较小幅面的一组人物,坐着的女子和两位侍者。最右侧为一只头向右的飞腾的代表四神之东方的青龙。

东南壁 斗拱间为三个盘坐男子。最上层的左侧为出行的画面,拱桥、男子骑马后带着孩童,与前面牵马的妇人正对,像是带孩子外出游玩的一家人。旁边一副画面为一骑马的男子,马一侧为牵马的侍从,正对为一拱手而立的男子,似乎在行礼或汇报事宜,这些画面应为日常生活的写照。左侧砖雕的窗户右面为一山中打坐的男子,手持一根头部弯弯的木杆,与西北壁上坐椅子的男子手持物品相似。位于东南壁最下方左侧的画面为商旅图,上面一人手拿一棍,向左行走,回头指着后人说些什么,后面一人双手拉着担架,应为人力搬运货物的表现。下方为向右的画面,前人戴着宽沿圆帽、牵着背驮有重物的马匹,后面为一手持木棍、一手牵马的男子,正驻足目视前方。

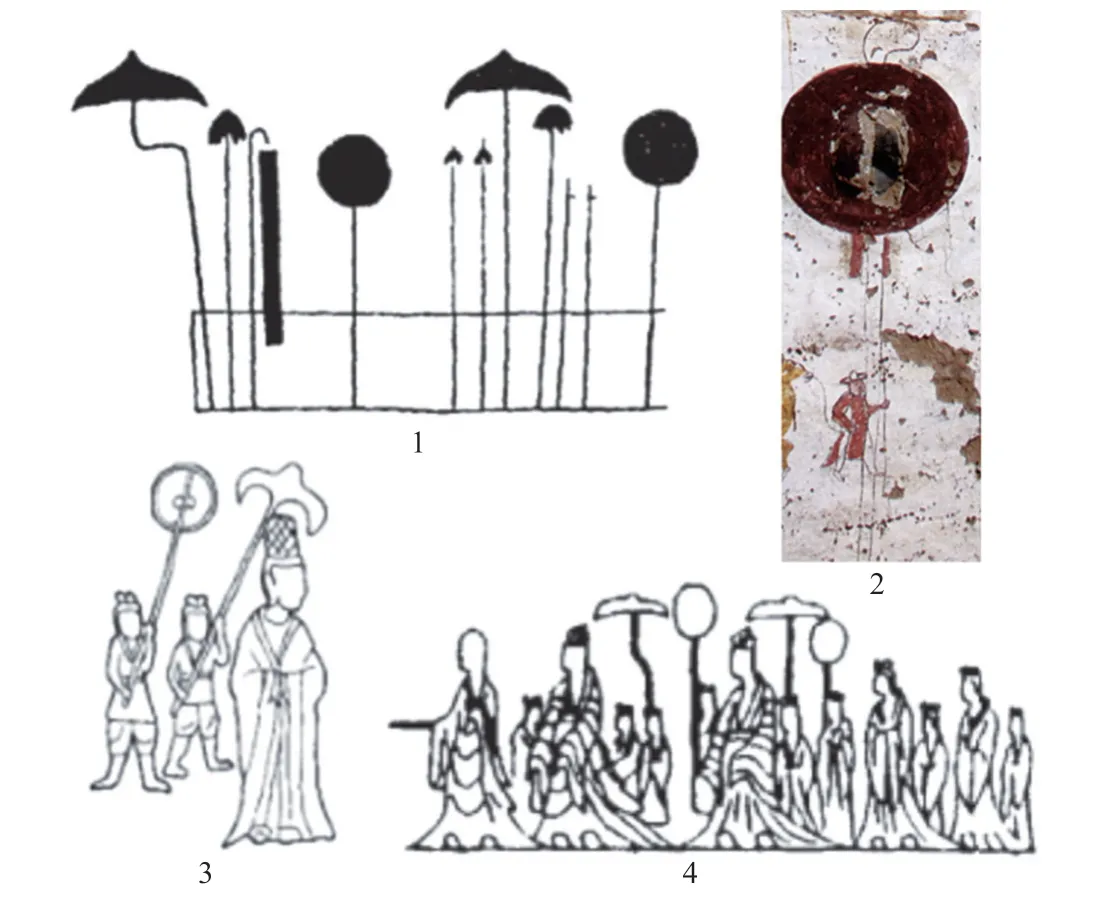

东南壁的砖雕除了窗户外,还有上层一排砖雕的挂钩,右侧砖雕的弓囊和与绘画配合的弯弓及羽箭一组,还绘有线绳挂于挂钩之上。中间为一凸起的砖雕圆形凸起,旁边彩绘大圆盘,中间为一根贯通上下的木杆,杆顶部弯曲。因此类砖雕以往未曾发现,据刘卫鹏老师说该物应为官员出行所打的团扇,见于魏晋南北朝时期出行仪仗队伍壁画之中。

M2 由四根立柱组成的四个墓壁。墓门所在南壁为墓门和门两侧的砖雕窗户。为朱雀及两侧守门人,守门人侧身站立,呈面面相对状。守门人后侧为小型图的一人牵马图,牵马人手持马鞭状物。

西壁斗拱间画面模糊,可见点彩的装饰,推测应为白虎。立柱间壁面为一门两窗的结构,整个画面偏向左侧。砖雕门右及窗户下侧为头部向左的牵马行走的商旅画面,整体朝向左侧。

北壁斗拱间的画面正中为玄武,左右两侧分别为玉犬和金鸡。立柱间壁画主要为一门两窗的砖雕,砖雕右下侧为砖雕的一组工具,铫子、剪刀和熨斗。北壁左侧下方有郭巨埋儿和夫妻对坐宴饮图,尤其是夫妻对坐宴饮图的画面明显简化,侍从减少,伎乐仅绘1人来表现场景。砖雕门右侧为一粗壮的力士形象,与M1姿态略有不同,位于郭巨埋儿画面一侧。东壁斗拱间为青龙,砖雕门窗位于左侧,为一门一窗结构,右侧下方为砖雕的灯架。门上为双人首、身体蛇形缠绕的图像。

两座墓葬壁画内容一致,M2明显简化。题材内容较少,相同题材也明显简化。共有的为四神造型,M2因墓壁为四壁而更加规矩。其余夫妻宴饮图、郭巨埋儿图、墓门两侧守门人和力士相似,另M2存有简单的商旅画面,其余表现民风、民俗等内容不见。

二、砖雕与常见壁画分布与构图

1.砖雕画面及画面的构图分布

通过对画面全部重新的客观梳理,发现除了墓室结构为仿木砖雕外,砖雕门窗除了南壁不见外,其余四壁都有。其中北壁的砖雕门窗最为规整,呈一门两窗的中心对称结构。西北壁和东北壁相互对称,为一门一窗组合,门位于墓壁一侧,窗户位于另一侧。且西北壁的门位于左侧,窗户位于右侧,东北壁的门位于右侧,窗户位于左侧,表现出强烈的对称结构。

而墓门两侧的西南壁和东南壁则不见砖雕门,仅有窗户,西南壁位于右侧,东南壁位于左侧,也为对称结构。整个墓葬结构、砖雕门窗的分布为中心对称构图。商旅图位于西南壁和东南壁下侧,西南壁商旅人物、牲畜均朝向左侧,而东南壁则均朝向右侧,也呈对称的布局结构。

东北壁的下方砖雕为一组女性使用的工具,铫子(匜)、剪刀和熨斗,结合画面中出现的女子单人休息喝茶图像似有表达墓葬中的女性空间。这种题材从汉代就已经出现,至五代时期更加标准化,题材丰富的还会有衣架、镜奁等砖雕,但剪刀、熨斗组合最为多见②。而相对的东南壁则为砖雕的弓囊、弓箭以及团扇(图二,2)则体现了男性为主导的空间文化因素。团扇为古代出行仪仗中的用具,考古发现东晋时期的出行依仗图中出现曲柄伞和旄、旗的组合。伞扇类出行仪仗在魏晋时期开始流行,南北朝时期的墓葬和石窟中多见团扇、雉尾扇或二者的组合(图二,3、4),云南昭通后海子墓壁画中已经出现了曲柄伞、伞盖和团扇的组合(图二,1)。还有学者研究发现二品以上的高官用雉尾扇,有时加团扇,而中下级官员则用团扇。隋及初唐伞扇仪仗与南北朝后期相比变化不大,但等级限制有所放宽③。结合该画面中出现的骑马出行等画面,这一副画面体现出浓烈的男性空间文化色彩。结合团扇和墓葬结构、壁画内容推断该墓葬可能为一低等级官员的墓葬。

图二 伞、扇礼仪图像

这种砖雕门、窗的对称构图在M2也见。南壁墓门处为墓门与两侧的砖雕窗户组合,正对的北壁则为砖雕一门两窗组合。东、西壁也大致对称,东壁仅砖雕一门一窗。

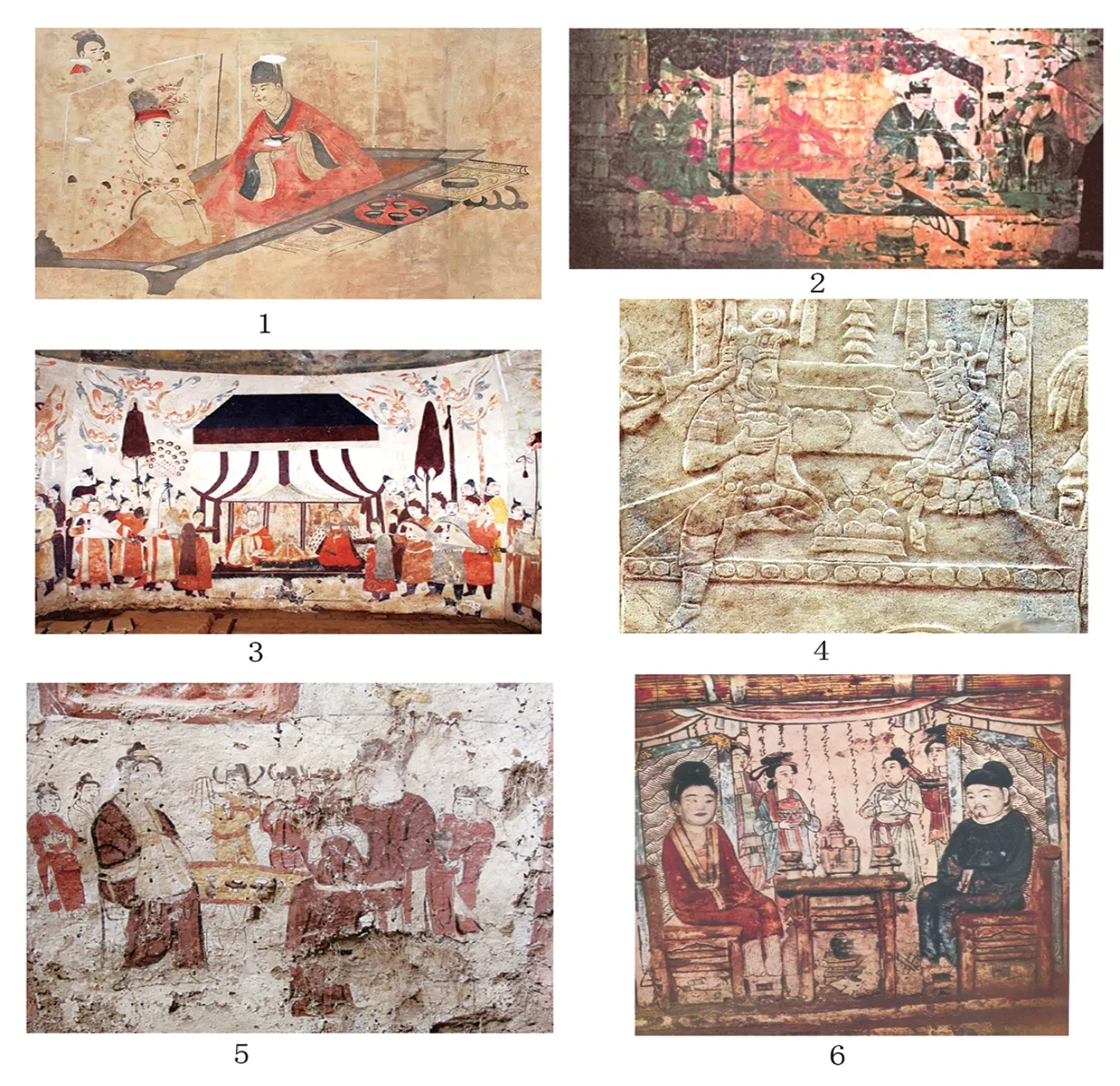

2.夫妻对坐宴饮图

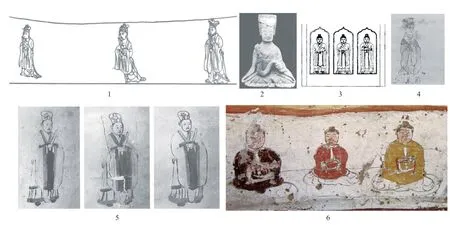

M1位于西北壁,M2位于北壁,都处于正对或大致对着墓门的墓室内侧,与生前活动空间相比,夫妻宴饮应在家庭内室,属于个人空间。这一题材从汉代开始就流行,经历魏晋南北朝、隋唐,至辽、宋、金、元时期仍然多见。东汉、魏晋南北朝时期多见于大型墓葬之中,称之为宴饮图,配有伎乐、舞蹈等。男女主人大多正面跪坐的的姿势端坐于榻上,至五代、宋、金时期的墓葬中图像有所固定的为程式化地表现手法,此时有了椅子、桌子等家具,夫妻呈面对面坐在桌案两侧的构图,人物神态和坐姿更具生活化。桌案上摆放有茶具、酒具及茶点等。背后有幔帐,后站立有手持酒壶或其它器具的侍者。至唐代以后多见于中小型墓葬之中,且有了“开芳宴”之专有名称,根据文献记载,这种“开芳宴”肇始于唐,发展于宋,鼎盛于金,衰落于元,是一种独属于夫妻二人的家宴。有宋人笔记曾经记载当时一对张官人夫妇宴饮的情况:“此张解元宅……常开芳宴,表夫妻相爱耳”。关于此类图案的研究性论文较多,在此不做详解。塔尔梁壁画墓中的开芳宴,弹奏乐器的伎乐位于夫妻宴饮画面之后,而手捧器具的侍者位于夫妻两侧(图三,5)。这与北齐许显秀墓葬的构图颇有相似之处(图三,3)。东汉、曹魏时期明显夫妻为正坐(图三,1、2),隋代虞弘墓夫妻为对坐(图三,4),但人物特征和装扮却极具异域色彩。至五代以后的宋、金、元时期逐渐固定化,夫妻对坐于桌案两侧,更具生活场景化特点,白沙宋墓中的画面则表现的更加精细,夫妻对坐宴饮图位于西壁(图三,6),而伎乐图则位于东壁,给人可以正面观看欣赏的感觉,极具生活化④。

图三 夫妻对坐宴饮图像

民风民俗和生活场景内容还有送葬、出行、商旅、耕作、打水、庖厨等场景,不做详述。

3.孝子图

塔尔梁M1和M2中相关的孝子图中“王祥卧冰求鲤”和“郭巨埋儿救母”的画面表现比较清晰,内容也和故事表达的一致,与以往发现的相关壁画内容基本一致,所以没有疑义。其它的还存在一些疑义。

“老莱子娱亲”的故事一般都表现为老莱子穿彩色衣服、手持拨浪鼓玩耍,或者送水时摔倒模仿小孩哭泣的画面内容来表现。M1的画面内容为一男子裸着上身被绑在柱子上,旁边有女子拿着木棍责打的画面,初时以为是北地民风使然,女子可责打男子。后有内蒙古的前辈们通过壁画中有二十四孝内容指出可能为老莱子故事的变体。目前,翻阅诸多相关石棺、石屏风、壁画等,尚未发现与之相似的表现手法。但该画面画幅较大,应为比较重要的画面。

“孟宗哭竹生笋”的故事画面多为孟宗于竹林中哭泣,脚下长出竹笋。该画面位于M1西北璧最上方的送葬图一排,画面很小,有竹子之类的杂乱植物。与似该故事较为相近,推测应属于此题材。

据目前所见的文献与考古材料,孝子图始于汉代,多见于画像石中,壁画墓、铜镜中也有但极少。汉画中孝子出现是在东汉,齐鲁之地较为集中。孝子图已有较为固定的组合图式,人物主要有邢渠、董永、丁兰、闵子骞、老莱子、伯榆等,孝子故事主要有老莱子娱亲、董永事父、丁兰供木人等题材。至五代、辽、宋、金、元一直流行。尤其到了晚期,已经有了固定的表现手法。

4.四方与十二时

塔尔梁M1存有六壁,南壁和北壁正方向上的斗拱间彩绘有朱雀和玄武图像,而其他四壁斗拱间彩绘的为三人一组的盘坐男子画像。四神之青龙图位于M1的东北壁中部,大幅画面的右侧绘一脚踩祥云的青龙,以红彩勾勒躯干和长尾,面朝东方;西北壁左侧绘一面朝西方的动物形象,躯体白色,其长尾及躯体勾勒的红彩同东北壁的青龙基本相同,身体残损,推测为白虎。M2 壁为为标准四壁,南、北壁斗拱间与M1相同手法的朱雀、玄武造型,东壁为青龙,虽然西壁斗拱间残存图像不清晰,但推知西壁相同位置的图像为白虎。且M1、M2壁画在绘制手法和形象表现上存在一定的差异,M1青龙、白虎主要是涂彩、勾勒的手法,M2的青龙、白虎又增加了点彩的技法。

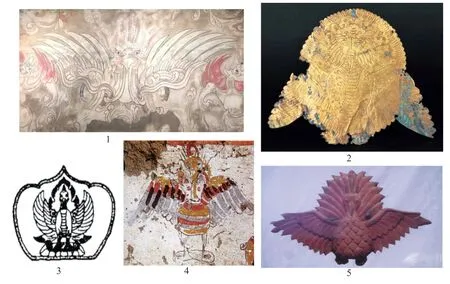

四神图像从战国开始就已经广泛出现,四神在瓦当、铜镜、壁画等图案中都有发现。墓葬中多以其标志四方方位。朱雀早期皆为侧视形象,身体修长、长尾长羽。最早见到的正视朱雀为河北发现的东魏茹茹公主墓的壁画(图四,1),至五代时大多位正面形象,南方的吴越之地、北方的辽代墓葬之中都有发现正面朱雀图像。浙江临安五代吴越国王钱元瓘元妃马氏康陵的后室门上部凿石龛内雕刻的就是一只正视的朱雀(图四,3)。辽代墓葬中除了壁画,在木棺和其他构件上也有朱雀图案。如翁牛特旗征集到1件辽代柏木彩绘浮雕朱雀构件(图四,5)、耶律羽之墓出土的铜鎏金朱雀饰片皆为正视图像(图四,2),塔尔梁M1(图四,4)和M2的朱雀形象虽然潦草,但符合这一时期的绘画风格。

图四 同期各地墓葬内发现的朱雀形象

M1墓室东南、西南、东北、西壁四壁上部的斗拱间均绘有一组三个执笏端坐的人物,列坐于一长方圆角座上,每组三人,四组共计十二人,与十二时或十二生肖题材相符。在墓葬中一般同四神组合使用,四神十二辰一般绘于墓室顶部靠近直壁的壁面上,按照四方的属性和方位排列。十二生肖题材在隋唐墓葬中多以俑类出现,生肖俑为唐墓常见的明器之一,已有诸多学者从不同角度开展了较深入的研究。常见的有动物生肖俑、生肖首人身俑、人带生肖俑等。隋代以前的生肖像常表现为写实的动物,隋唐时期则以兽首人身像居多,中后期向北方逐步扩散,不少高等级墓葬都随葬有十二生肖俑。五代时期吴越国王钱元瓘元妃马氏康陵后室四壁小龛内饰有十二生肖的贴金彩绘浮雕,每像各居一龛,头戴冠,身穿袍,抱生肖动物于怀中(图五,3),这一时期多以以文官风格的人物像为主⑤;河北宣化辽墓壁画⑥发现十二时形象也为站立状、手持笏板的文官形象,冠上绘有代表十二时的动物头像(图五,5);陕西彬县五代冯晖墓⑦出土的墓志盖四立面线雕十二时形象即为戴进贤冠、着宽袖长袍、手执笏板的文官形象(图五,1);武汉市周家大湾241号隋墓⑧发现有呈坐姿、手持生肖的十二时俑(图五,2)。类似的完全人形的十二时图像在河南荥阳司村宋墓⑨(图五,4)中也有发现。十二时在五代至宋时期呈现出多样化的造型,也有如塔尔梁壁画墓这样直接表现为十二人的手法(图五,6)。其与位于上层的四神代表的四方观念共同组成的四方、十二时的古代朴素的宇宙时空观。

图五 十二时造型与图像

三、《大汉原陵秘葬经》记载的神煞镇墓题材

1.仪鱼与仰观伏听

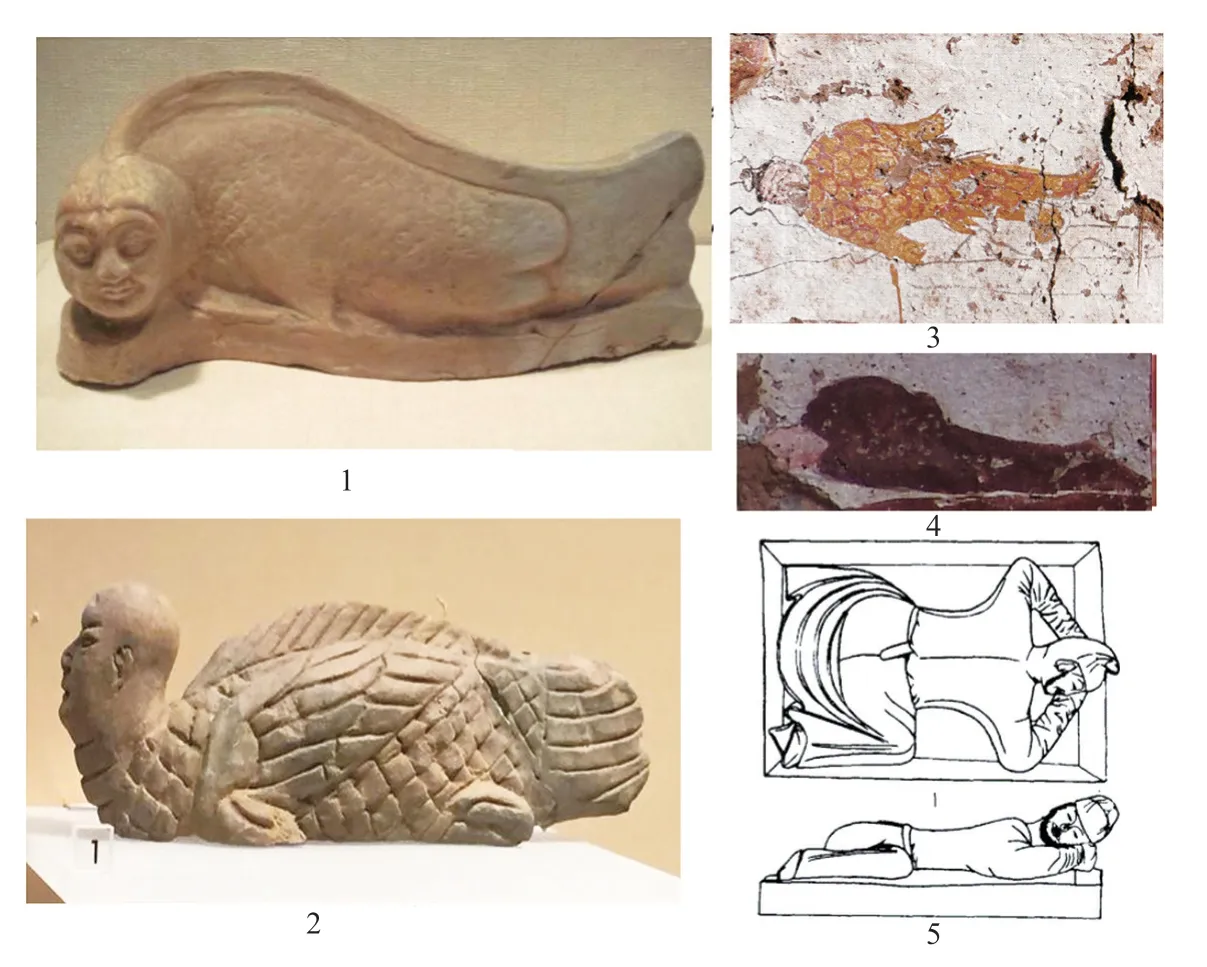

塔尔梁M1墓门两侧对称的位置各绘制一横向的人物,东侧为人首鱼身的形象,西侧为人首模糊不清,似趴着,背部隆起,腿部平伸。这几种形象当与在唐末五代至两宋时期的墓葬中出土的俑类形象相近。此类题材多见石俑或陶俑,或者砖石浮雕。成书于元代的《大汉原陵秘葬经》记载公侯卿相墓中于棺东安放仪鱼,天子至庶人墓中均安置仰观、伏听,位于当圹、当野之后⑩。隋唐、五代至宋金墓葬皆有发现,早期多见于北方,辽宁朝阳黄河路唐墓11出土呈S形鱼身(图六,1),五代南唐李昇、李璟陵12内共发现13件人首鱼身俑,有的身体两侧有显著的鱼鳍或鱼翅(图六,2);江西彭泽庆历七年(1047年)刘宗墓发现两件仪鱼,一作鱼形,一作人首鱼身形,分别置于墓室左右的壁龛中13。据此可知,塔尔梁M1墓室南壁左侧的人首鱼身形象当为“仪鱼”(图六,3),右侧的形象当为“伏听”(图六,4)。此类造型在前述的墓葬内也有俑类出土,朝阳黄河路唐墓(图六,5)和南唐二位帝陵中皆有成套的出土。徐萍芳先生曾专门对唐宋时期的墓葬中出土的明器与《大汉原陵秘葬经》中记载的当旷、当野、祖思、祖名、天关、地轴、仪鱼、仰观、伏听、墓龙等对比研究14,引发后来学者对该类型器物的研究热度和深度。崔世平15及卢亚辉等学者对仪鱼和伏听俑的系统的梳理和研究一文中指出该类型的俑“在盛唐及之前集中出土于北方地区,以山西、河北、河南、陕西为集中出土地,在山东、固原、庆阳、吐鲁番、朝阳等地亦偶有出土。中晚唐至唐末未有发现。五代至宋元出现在江苏、四川、福建、江西、广东、湖北等地”16。

图六 仪鱼与仰观伏听造型与图像

2.天关地轴

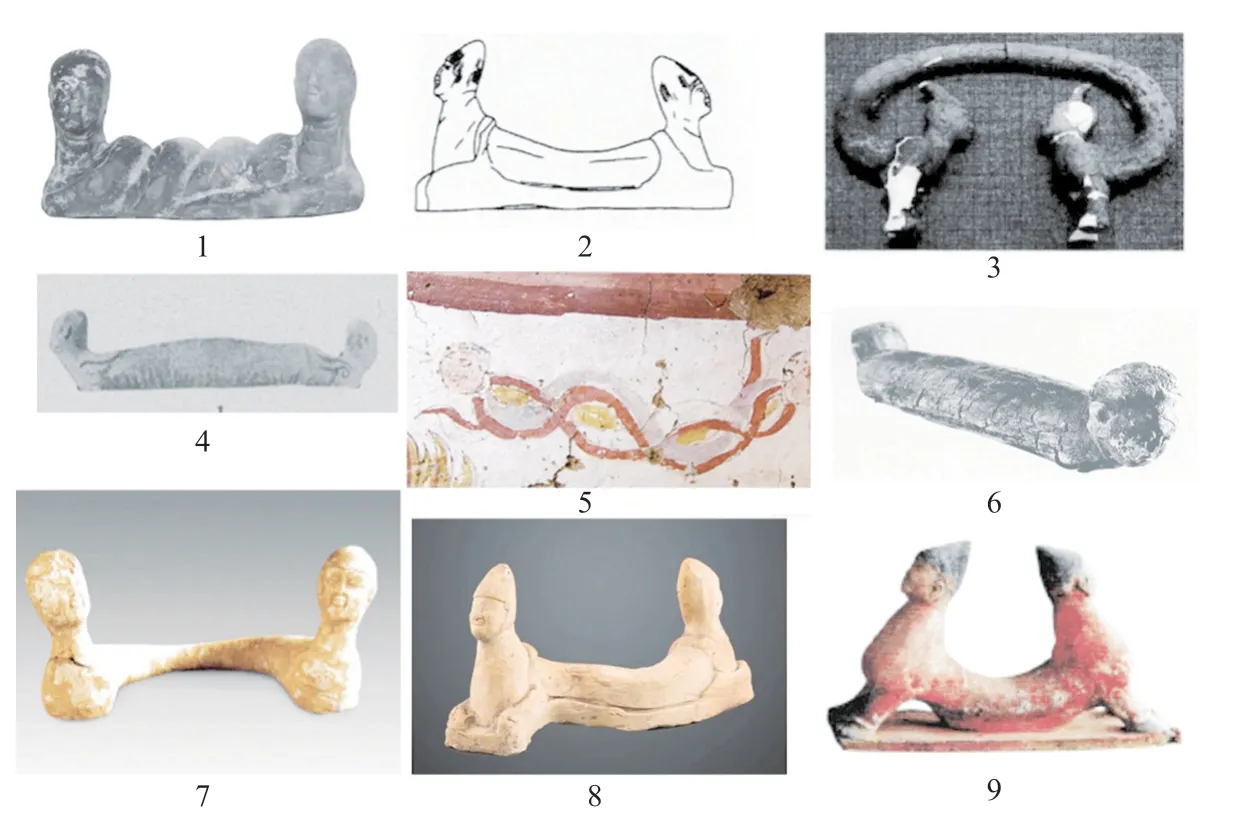

《大汉原陵秘葬经》记载天子至庶人墓均要在东西界安地轴。地轴常与天关并连,天关位于墓室南北界。天关地轴纵横如两条坐标线。塔儿梁M1墓室东北壁所绘男女首蛇形缠绕(图七,5)和M2墓室东壁的同类题材属于记载的地轴形象,这样的冥器在山西、辽宁、河北、河南、天津等地的隋唐墓中都有发现,山西、河北较为集中(图七,2、7-9)。南方地区的此类冥器隋唐出现,但以晚唐五代至两宋的墓葬中多见(图七,1、3、4),而北方则鲜见。考古发现的墓葬地轴位置并不固定,而天关的形象很少见。河北宣化辽墓壁画M2张恭诱墓和M5张世古墓的南壁墓门两侧发现对称的地轴形象17,而处于同一墓地的M1张世卿墓中壁画内容中不见此类题材,但墓室出土木俑中除了人物、武士等多成组出现,还发现1件地轴造型的木俑(图七,6)。

图七 墓葬中出土的地轴造型

专门有研究地轴的学者统计北朝至宋代所出土的地轴俑、砖石雕刻一文指出北朝至唐代地轴集中发现于山西长治,即唐代潞州与河北道地区;五代至宋,地轴集中出土于成都附近地区,浙江、湖北、福建亦零星出土。与唐初建国元从、五代时河北河东军人等政治文化集团与人群的迁徙密切相关18。关于天关的形象目前还不甚清晰,考古目前只在甘肃武威西夏刘德仁墓中一彩色版画上题有“天关”字样的男侍像,这与地轴的人首蛇身的怪异形象很不相称。不过考虑到仪鱼和仰观伏听对等出现,似乎也不足为怪了。《大汉原陵秘葬经》中记载有天子山陵中地轴二个长四尺,安东西界;亲王陵墓中地轴二个长二尺三寸,以本形按卯酉地”;公侯卿相墓中二个长二尺二寸,大夫以下至庶人墓中二个,长一尺二寸,安堂东西界上。据此说法,地轴多两个出现,宣化辽墓中墓门两侧对称出现,且指向东西。而塔尔梁墓葬则显得不太规矩,位于墓室东北壁,且单独出现,指向也不那么明确了。

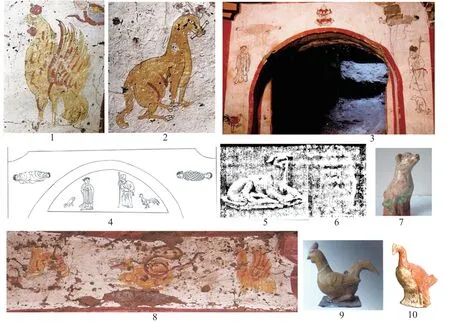

3.金鸡玉犬

塔尔梁M1东北壁绘有金鸡(图八,1),西北壁绘有玉犬(图八,2),两者相对,玉犬头向右侧,金鸡头向左侧,两相呼应。M2中则统一位于北壁斗拱间的玄武两侧,头向一致(图八,8)。目前考古发现的金鸡、玉犬大多见于南方四川、江西、广东等地的宋元墓葬之中,多见以俑的形象出现(图八,7、9、10),也有砖雕线刻。江西南丰桑田北宋墓19出土的金鸡、玉犬俑底座还有墨书的“金鸡”、“玉犬”文字(图八,5、6)。《大汉原陵秘葬经》有天子山陵使用金鸡长二尺二寸,安于酉地,玉犬一只,长二尺二寸,安于戌地;亲王陵墓中金鸡一个,高一尺二寸,安酉地,玉犬一只,高一尺九寸,安戌地;公侯卿相墓葬中金鸡高二尺二寸安酉地,玉犬高二尺二寸安戌地;大夫以下至庶人墓中金鸡高一尺二寸,安酉地,玉犬长二尺九寸,高一尺,安戌地。诸多考古发现与文献记载相互印证,金鸡、玉犬神煞俑属于古代丧葬文化中关于人们金鸡鸣玉犬吠日和鸣吠对日等丧葬时日的理想追求20。北方地区目前发现较少,河北宣化辽墓金鸡、玉犬题材见于M2、M5的南壁墓门两侧。M5前室南壁即墓门正中为金刚,两侧图像内容皆对称,墓门东侧上部为地轴,下侧为双手合十的女子,女子下侧为金鸡;墓门西侧上部为地轴,下侧为一黎杖老人(蒿里老人),老人下方为玉犬。地轴对地轴、少女对老人、金鸡对玉犬,画面构图对称(图 八,3)。M2与M5大致相似,壁画内容全部位于墓门上方,正中位置为东侧的双手合十的女子和黎杖老人(蒿里老人),女子东侧为玉犬,老者西侧为金鸡。两侧为对称的地轴(图八,4)。甘肃武威西夏二号墓21的木板画上的鸡、犬形象,当也属于同类题材。塔尔梁M1位于西北壁的玉犬和东北壁的金鸡,似乎与文献记载的安于戌地和酉地并不符合,M2金鸡、玉犬则位于北壁与玄武共处与同一画面,且头向一致向左。河北宣化辽代的两座发现同类题材的墓葬中金鸡与玉犬皆位于墓室南壁,且金鸡玉犬的位置还正好相反,可见金鸡玉犬的位置也并不十分严格。

图八 金鸡、玉犬造型与图像

四、其他题材

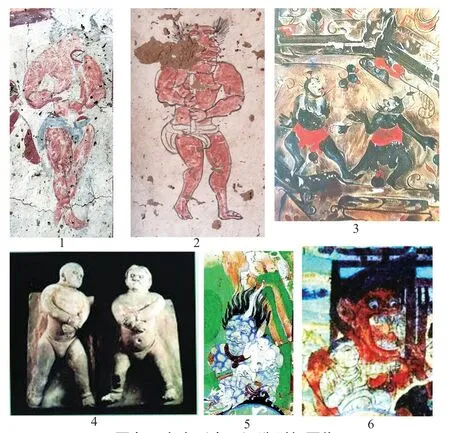

1.力士(夜叉)

塔尔梁M1和M2壁画中的仅穿短裤、肌肉发达的形象与汉代以来的百戏图中的角抵人物相近,但人物姿态、神情却大相径庭。头顶长角、眼大如铃、高鼻、阔嘴呈血盆大口状,四肢肌肉发达。M1的形象为双手似乎托着什么东西,双脚前后交叉站立(图九,1)。而M2则清晰地可见为双手持一短棒状物(图九,2)。角抵除了中原地区以外,边疆的一些古代少数民族中也流行角抵比赛,在吉林集安发现的3世纪中叶到4世纪的高句丽族墓室壁画中,常常出现角抵图像,其中的通沟禹山下墓区中角抵冢左壁画面上两人在一颗大树下搂抱而搏,旁边有一老人拄杖观看。角抵者的装束也和秦汉墓出土的材料相近似,全身赤裸,只束一条黑色短裤(图九,3),这样的题材在金元时期的墓葬也有发现(图九,4)。佛教中力士形象从北魏时期到唐代发生了一系列变化,北魏的着衣、冠,手持金刚杵,到唐代赤裸上身、穿短裙。肌肉力量感强,怒目圆睁,表情凶猛,两腿分开站立来显示强壮身躯。而佛教题材中还有一种裸着上身的夜叉形象也很容易与力士混淆22。夜叉形象唐五代的敦煌壁画中较多出现,大多以怀抱幼儿的形象出现 (23图九,5、6)。塔尔梁M1和M2所见的裸上身的形象与角抵或相扑的关系不大,更可能是具有佛教因素的力士、夜叉一类的形象,也起到镇墓的作用。至于其具体属于哪一类,还需对此类题材有了解的学者继续探讨。

图九 力士(夜叉)造型与图像

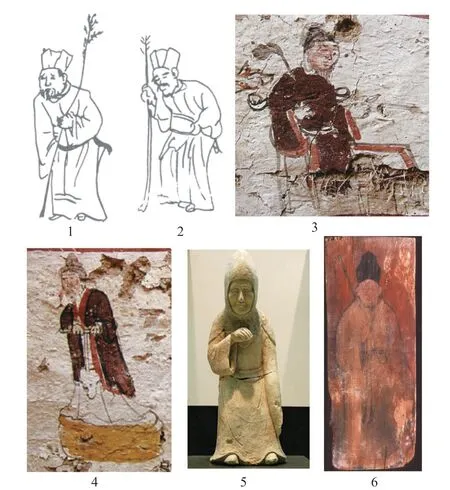

2.蒿里老人

刘老师指出墓葬壁画中画面绝非随意绘画,当都有其深意。塔尔梁M1西北壁上的手持杆状物的老人、鼓琴人、钓鱼人都应有其表达的深意。《秘葬经》记载,古代天子以至庶人墓中西北角均置蒿里老公。中国古代历来有尊老之礼。《礼记·曲礼上》:“大夫七十而致事,若不得谢,則必赐之几杖”。《礼记·王制》:“五十杖于家,六十杖于乡,七十杖于国,八十杖于朝”。考古发现的汉代壁画和实物中也有发现类似的鸠杖。而且这一尊老习俗历代沿袭。M1西北壁上所见的坐于椅上、手执长杆的人物形象应为蒿里老人。这种形象在这一时期的壁画、俑中都有发现,只是俑类的形象和称呼也颇多,将唐五代时期写实造型的老年男性俑叫“蒿里老人”、“蒿里丈人”或“蒿里父老”,天子陵中有“蒿里老翁长五尺九寸,安西北角”,大夫至庶人墓中有“蒿里老公,长一尺五寸,安堂西北角”。河北宣化M2、M5墓室南璧墓门处壁画可见这一形象,两幅画面均为一手拄藜杖的弯腰身体前倾老者形象,不同的是M5为左手持杖(图一〇,1),M2老人为右手持杖(图一〇,2)。但所见者多为站立形象,似塔尔梁M1西北壁所见这般悠闲坐着的尚未发现(图一〇,3)。而在M1西南壁送葬图中却有一呈身体前倾状站立的老人,双手拄着一根呈T形的杆状物(图一〇,4),与唐五代墓中的出土的老人俑类造型更为相似,有的拄杖,有的双手呈拄杖状,可能为有机材质已朽(图一〇,5)。此外,甘肃武威的西夏木板画中也有与河北宣化墓所发现类似的老人形象24(图一〇,6),此类题材出土为俑类者因造型为人物形象较难与其他类型俑分辨,大多为推断,而壁画题材则更为形象和生动。

图一〇 蒿里老人造型与图像

至于M1西北壁上部的这幅鼓琴、钓鱼和坐椅持杖的人物与白虎、玉犬共处一壁,而相对应的东北壁则为青龙、地轴和金鸡,均为神兽或神煞类,推测西北壁上部的这幅鼓琴、听琴图也应为同神界或仙境有关。其意境同史传所载的伯牙鼓琴、子期听琴的典故相似,或许这些画面内容都有其所想表达的精神追求。只待有更多可考、可对比的资料的出土和发现。

五

内蒙古塔尔梁五代墓壁画的内容不但沿袭了北朝隋唐以来四神十二生肖、瑞兽、孝行、宴饮、狩猎、商旅、耕作等内容,而且还发现了有仪鱼、伏听、地轴、金鸡、玉犬、蒿里老人等用于墓仪和镇墓的神煞题材,这种题材在隋唐墓葬中较多出现,但皆以陶、三彩、石或者木俑的形象出现,盛唐以后至唐末,类似这样的神煞类俑在北方墓葬中的消失,与安史之乱前后中古墓葬的变革有关。据诸多学者对此类题材的研究和讨论认为这与中古时期的重大政治事件如李唐建国,唐代士族的中央化、官僚化,唐末五代北方人口的南迁和军人的南下,此类神煞俑在南方复兴,相继传播到江苏福建、四川、江西等地25。内蒙古地区以往发现的较高规格的唐代、五代墓葬较少,出土陶俑的墓葬不多见,未见有类似材料发表。据研究结论指出唐末至五代北方少见,内蒙古地区作为神煞葬仪的边缘地带,塔尔梁墓葬壁画墓保存下来的这些珍贵的四时、十二时、仪鱼、地轴、金鸡、玉犬、力士等神煞图像,是居住在北地的低等级官员对该类型文化、精神追求的最后坚守。与河北宣化辽代墓葬中所见类似题材的展现,这说明隋唐以来墓葬制度在辽地的延续,宣化辽墓虽为辽代汉族官员家族墓地,张氏家族为在辽代中期兴起,由原来的普通富户上升到官宦之家26,这也是他们对汉地墓葬神煞制度的延续。但明显这些题材都进行了简化,或者说是不严格按照文献记载和原来的习俗要求来执行了。

注 释

①内蒙古自治区文物考古研究所:《内蒙古清水河县塔尔梁五代壁画墓》,《文物》2014年第2期。

②邓菲:《性别空间的构建——宋代墓葬中的剪刀、熨斗图像》,《中国美术研究》第29辑P16-25。

③刘未:《魏晋南北朝图像资料中的伞扇仪仗》,《东南文化》2005年第3期。

④宿白:《白沙宋墓》,文物出版社,2002年。

⑤王元林:《东亚地区墓葬壁画十二辰图像的起源与流变》,《考古学报》2013年第3期。

⑥河北省文物考古研究所:《宣化辽墓1974-1993年考古发掘报告》,文物出版社,2001年。

⑦咸阳市文物考古研究所:《五代冯晖墓》,重庆出版社2001年。

⑧湖北省文物管理委员会:《武汉市郊周家大湾241号隋墓清理简报》,《考古通讯》1957年第6期。

⑨郑州市博物馆:《荥阳司村宋代壁画墓发掘简报》,《中原文物》1982年第4期。

⑩《大汉原陵秘葬经》。

11 辽宁省文物考古研究所、朝阳市博物馆:《辽宁朝阳市黄河路唐墓的清理》,《考古》2001年第8期。

12 南京博物院:《南唐二陵发掘报告》,文物出版社1957年。

13 江西省文物管理委员会:《江西彭泽宋墓》,《考古》1962年第10期。

14 徐萍芳:《唐宋墓葬中“明器神煞”与“墓仪制度”——读《大汉原陵秘葬经》札记》,《考古》1963年第2期。

15 崔世平:《唐宋墓葬所见“仪鱼”与葬俗传播》,《东南文化》2013年第4期。

16 卢亚辉:《中古墓葬出土伏听的考古学研究》,《文博》2019年第5期。

17 河北省文物考古研究所:《宣化辽墓1974-1993年考古发掘报告》,文物出版社,2001年。

18 卢亚辉:《北朝至宋代墓葬出土地轴的考古学研究》,《四川文物》2020年第5期。

19 江西省博物馆:《江西南丰县桑田宋墓》,《考古》1988年第4期。

20 陈于柱 :《武威西夏二号墓彩绘木板画中“金鸡”、“玉犬”新考——兼论敦煌写本《葬书》》,《敦煌学辑刊》2011年第3期。

21 宁笃学、钟长发:《甘肃武威西郊林场西夏墓清理简报》,《考古与文物》1980年第3期。

22 李柏华:《佛教造佛中的力士像与天王像》,《文博》2000年第5期。

23 王芳:《敦煌唐五代旷野鬼夜叉图像小议》,《敦煌研究》2016年第6期。

24 宁笃学、钟长发:《甘肃武威西郊林场西夏墓清理简报》,《考古与文物》1980年第3期;陈于柱:《武威西夏二号墓彩绘木板画“蒿里老人”考论》,《西夏学》第5辑;2010年第9期。杨福主编:《甘肃武威西夏二号墓木板画》,重庆出版社,2000年。

25 卢亚辉:《北朝至宋代墓葬出土地轴的考古学研究》,《四川文物》2020年第5期;卢亚辉:《中古墓葬出土伏听的考古学研究》,《文博》2019年第5期。

26 郝艾利:《河北宣化张氏家族研究》,吉林大学2017年硕士论文。