中毒颗粒人工镜检定量方法的建立及临床应用

2022-01-05张文萍张仲明罗燕婷杨燕梅余志勇曲久鑫

张文萍, 张仲明, 罗燕婷, 杨燕梅, 余志勇, 曲久鑫

[深圳市第三人民医院(南方科技大学附属第二医院)检验科,广东 深圳 518114]

细菌性感染是临床常见的感染性疾病之一,严重细菌性感染导致的脓毒症是导致患者死亡的重要原因之一[1]。不同性质的感染临床治疗方法不同,故临床实验室快速鉴别病原菌意义重大[2]。目前,临床对细菌性感染的确诊主要根据微生物培养结果,但该法阳性率和准确性受标本采集等因素影响较大,且耗时长,一般需3~4 d,无法满足急诊危重患者的救治需求[3]。因此,临床实验室迫切需要寻找成本较低,能准确诊断感染程度的指标。

有研究结果表明,中毒颗粒、空泡、杜勒小体等中性粒细胞形态改变对诊断急性细菌感染有较大价值[3-4],联合中性粒细胞绝对值、杆状核粒细胞比例可提高诊断细菌感染性疾病的敏感性[5]。虽然显微镜下中性粒细胞形态改变(中毒颗粒、空泡、杜勒小体)一直是判断患者细菌感染程度的参考,但因无统一识别标准,且检测结果受检测人员主观因素和染色因素影响,难以标准化[6-8],大多数临床实验室未常规开展,只有在镜检发现严重中毒颗粒存在时,才作为细菌感染的佐证告知临床,而临床医生在进行疾病诊疗时往往希望有更多证据提示患者感状情况,尤其是能在疾病发展早期给出标准的量化提示。本研究拟建立定量检测外周血中性粒细胞中毒颗粒的方法,以指导临床实验室对患者外周血中的中毒颗粒进行准确的定量识别,明确染色因素对中毒颗粒镜下识别结果的影响,以及中毒颗粒在鉴别细菌性感染中的价值。

1 材料和方法

1.1 研究对象

随机选取深圳市第三人民医院感染科、呼吸内科等诊断明确的62例细菌感染患者(感染组),其中男36例、女26例,年龄18~87岁;以同期50名体检健康者作为正常对照组,其中男21名、女29名,年龄24~64岁。

1.2 方法

参考相关文献[9-11],结合不同临床实验室对中毒颗粒识别的方法,建立中毒颗粒镜下人工定量方法。(1)中毒颗粒与疾病的关系。收集所有研究对象就诊时的乙二胺四乙酸二钾抗凝全血样本,为消除制片和染色过程中操作误差的干扰,统一使用SC-120全自动推染片机(深圳迈瑞公司),在默认染色[瑞氏-吉姆萨染液(珠海Baso公司)]条件下制备标准化外周血涂片(每例样本制备2张血涂片),由2名有丰富阅片经验的技师对血涂片进行镜检,计数100个中性粒细胞,并根据制定的规则对每个中性粒细胞中毒颗粒程度进行分级,计算中毒颗粒定量参数;(2)染色条件的影响。随机挑选3例感染科患者样本和2例体检者样本,每例样本用推染片机制备10张不同染色条件的血涂片(表1),分为5组,每组2张,由2名经验丰富的检验人员对血涂片进行镜检;按照制定的规则计算各组血涂片中毒颗粒定量结果;以正常染色条件(C组)下的结果作为参考值,其他染色条件(A、B、D、E组,表1)下的结果作为实验组结果,计算实验组中毒颗粒镜检结果与参考值的偏差,然后以样本编号作为横坐标,以不同染色条件下的结果的偏差作为纵坐标绘制结果偏差图。

表1 染色时间与染色比例选择及血涂片染色数量

1.3 统计学方法

采用GraphPad Prism 8.4.3软件进行统计分析。呈非正态分布的计量资料采用中位数(M)[四分位数(P25~P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney检验。采用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线评估中毒指数和中毒积分诊断细菌感染性疾病的效能。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 中毒颗粒镜检定量方法

中毒颗粒镜检定量方法以中毒指数和/或中毒积分表示。(1)油镜下计数100个中性粒细胞,计算中毒指数,计算公式为:中毒指数=含中毒颗粒的中性粒细胞/[所有计数的中性粒细胞数(通常为100或200个)]×100%。(2)计数100个中性粒细胞,并按分级方法(表2、图1)对每个中性粒细胞中毒颗粒情况进行计分,计算中毒积分(100个中性粒细胞的积分总和),计算公式为:中毒积分=∑(Ni×Si)/∑Ni×100,式中i表示含中毒颗粒的中性粒细胞的等级(分别为0、1、2、3、4级),N表示每个等级中性粒细胞的数量,S表示每个等级所对应的中毒积分(分别为0、1、2、3、4分)。

表2 单个中性粒细胞中毒颗粒分级标准

图1 各级含中毒颗粒中性粒细胞显微镜下形态

2.2 不同染色条件下中性粒细胞中毒颗粒着色情况及定量结果比较

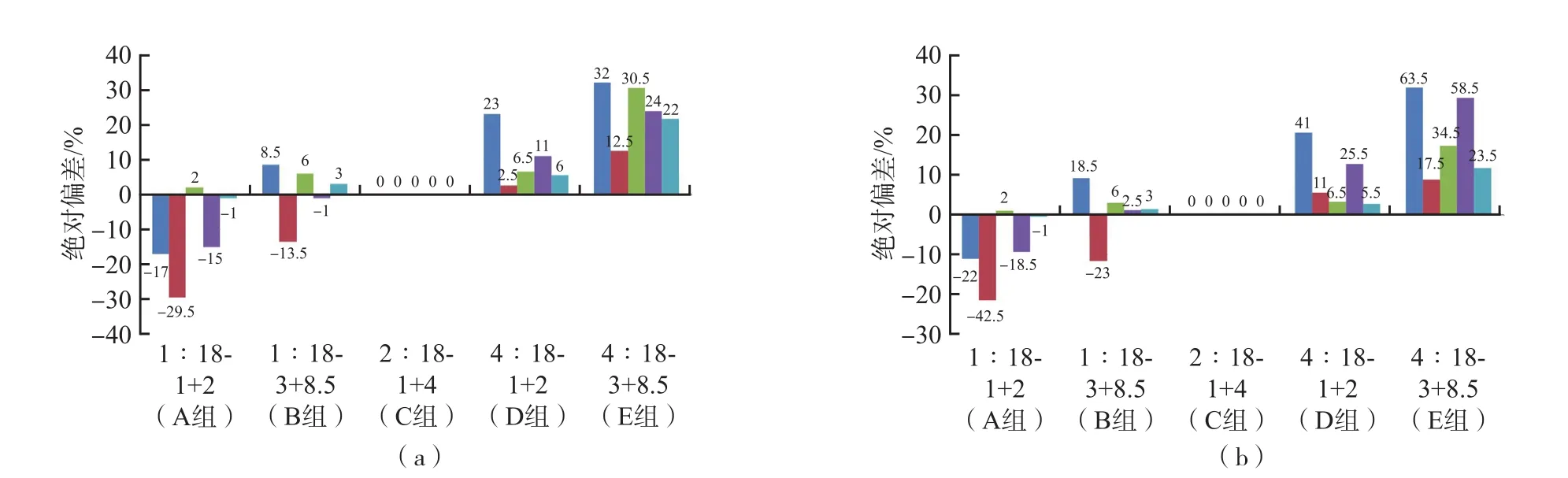

不同染色条件下中性粒细胞中毒颗粒着色情况见图2,中毒指数和中毒积分与参考值结果的绝对偏差见图3。其中样本3和5为对照组,样本1、2、4为感染组;A组样本中毒颗粒定量结果显著低于C组(参考值),提示中毒颗粒未完全着色,导致人工镜下识别假阴性;B组中毒颗粒定量结果偏差不一,提示该染色条件下中毒颗粒着色不一,导致人工识别存在较大主观误差;D、E组样本中毒颗粒定量结果显著高于C组(参考值),提示中毒颗粒着色过深,导致人工镜下识别假阳性。

图2 不同染色条件下中性粒细胞中毒颗粒着色情况

图3 不同染色条件下中毒指数和中毒积分定量结果偏差图

2.3 细菌感染组与正常对照组中毒指数、中毒积分比较

细菌感染组中毒指数为48.7(22.2~84.5)%中毒积分为58.0(12.0~131.1)分,均显著高于正常对照组[2.0(1.0~5.0)%、2(1~5)分](Z值分别为-8.64、-3.46,P<0.000 1。

2.4 中毒指数与中毒积分诊断细菌感染的效能

ROC曲线分析结果显示,中毒指数和中毒积分诊断细菌感染的曲线下面积(95%可信区间)分别为0.921(0.862~0.980)和0.900(0.838~0.963),最佳临界值分别为6%、6分,敏感性分别为88.7%和83.9%,特异性分别为86.0%和86.0%。见图4。

图4 中毒指数与中毒积分诊断细菌感染性疾病的ROC曲线

2.5 中毒指数与中毒积分的关系

相关性分析结果显示,中毒指数和中毒积分呈正相关(r2=0.89),在正常对照者或轻度感染患者中,2个指标结果一致性较好,但中毒颗粒分级较高时,中毒积分较中毒指数有更宽的检测范围。见图5。

图5 中毒指数与中毒积分的相关性

3 讨论

中毒颗粒是中性粒细胞细胞质中比正常中性颗粒粗大、大小不等、呈黑色或紫黑色的颗粒[9],实际上是特殊中性粒细胞嗜苯胺蓝颗粒,其在早幼粒细胞阶段形成,并在中性粒细胞中成熟,含有效抗菌成分[10-11]。当发生严重细菌感染时,粒细胞集落刺激因子被激活,大量未成熟粒细胞被释放入外周血,嗜苯胺蓝颗粒中的酸性黏液物质不断增多,最终形成中性粒细胞中毒颗粒,中毒颗粒在pH值为5.5~7.3时能有效增强灭菌活性[10-11]。当患者被细菌感染时,中毒颗粒是中性粒细胞形态改变的特征之一,通过观察中性粒细胞中毒颗粒程度,对细菌感染有较好的提示作用[10-11]。

人工镜检是目前中毒颗粒唯一的检测方法,能直观地捕捉到细胞被攻击的情况和人体抵抗的状态。但在样本量巨大、检验项目众多的临床实验室,采用传统的人工镜检方法检测中毒颗粒存在一定困难,对检测人员要求较高,且中毒颗粒易与嗜碱性颗粒混淆,中毒颗粒量化无统一识别标准,不同检测人员主观判断不一致,因此限制了该项目的广泛应用[5]。

有学者建议以中毒指数对中毒颗粒进行定量,但该方法只有中毒颗粒中性粒细胞比例,未对单个中性粒细胞中毒颗粒程度进行准确分级[12-13]。有研究发现,在中毒指数>80%的区域内,中毒指数上升趋势明显下降,不能很好地反映中毒颗粒数量与大小,而中毒积分相对于中毒指数在整个区域内均有良好的上升趋势,有更宽的检测范围,在中毒颗粒较多的情况下,可更准确地反映中毒颗粒数量。本研究建立的分级和积分计算方法根据中毒颗粒大小、数量和密度进行分级,并给出对应参考图示,可更好地帮助检测人员进行中毒颗粒分级和积分计算,与临床实验室开展中性粒细胞碱性磷酸酶染色定量方法类似,实验室工作人员更易接受。

本研究结果表明,中毒颗粒定量结果与血涂片染色质量关系较大,在染色偏碱或染色时间过长时,正常中性粒细胞的颗粒会着色加深,导致中毒颗粒假阳性;在染色偏酸或染色时间不足时,中毒颗粒着色偏浅,可能无法被准确地识别,导致假阴性结果。因此,建议临床实验室使用固定染色条件下的推染片机统一制备标准的外周血涂片,然后再进行中毒颗粒的人工镜检,以消除人工操作带来的误差。本研究使用的全自动推染片机,其默认染液和缓冲液的比例是2∶18,染色时间为瑞氏-吉姆萨染液A液染色1 min,A和B混合液染色4 min,具有良好的染色效果。有学者发现,全自动推染片机在默认染色条件下制备的标准血涂片优于传统手工涂片染色[13-15],故以正常染色情况(C组)下的结果作为参考值,本研究结果可供其他临床实验室参考。

相关研究结果已证实细菌感染性疾病与中毒颗粒有关[13-15]。本研究结果显示,细菌感染组中毒指数和中毒积分分别为48.7(22.2~84.5)%和58.0(12.0~131.1)分,均显著高于正常对照组[2.0(1.0~5.0)%和2(1~5)分,P<0.000 1];此外,中毒指数和中毒积分诊断细菌感染性疾病的曲线下面积分别为0.921和0.900,提示本研究所建立的中毒颗粒人工镜检定量方法能有效反映患者细菌感染的情况,完全可以作为指示患者细菌感染的良好指标。由于人工镜检的工作量较大,本研究并未将病毒感染患者、脓毒症患者纳入统计,后续的研究将纳入此类病例样本,分析中毒颗粒在细菌和病毒感染的鉴别诊断、细菌感染和脓毒症的鉴别诊断中的价值。