撒拉族“花儿”音乐结构研究

2021-12-31廖婧

廖 婧

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

撒拉族“花儿”孕育自多民族的河湟地区,兼具豪迈与优美之特质。文章拟从音乐结构角度,借鉴王耀华老师的传统音乐“腔”结构理论,对撒拉族“花儿”中的“孟达令”《前川后川川套川》以及“绯红花令”《上去高山望平川》进行分析,并研究撒拉族“花儿”所依存的自然环境与社会文化,管窥其风格特色的形成原因。

一、撒拉族“花儿”概述

“花儿”有着悠久的历史,从一些文献诗词中揣摩其大概的时间及其发展。如明代诗人高弘的《古鄯行吟》中所作“漫闻花儿断续长”,清代诗人吴镇描述为“花儿饶比兴,番女亦风流”,以及清代诗人叶礼的《竹枝词》中也写到“高声个唱花儿曲,个个新花美少年”。“花儿”是河湟地区多民族共同创编的产物。藏族、土族、撒拉族、回族等共同聚居河湟地区,形成了相互认同、和睦共荣的多民族格局。这些世居民族共同参与了河湟花儿的编创与传承[1],因此“花儿”具有多样化与一体化的双重特征。撒拉族“花儿”集中体现了如斯特征,充分结合了本民族传统民歌“玉尔”的曲调,同时又吸收了其他民族的音乐特色,如藏族“拉伊”的音乐特色[2]。这正是由于撒拉族与其他民族共同聚居使得撒拉族“花儿”受到周边民族音乐的影响,进而互相融合[3]。此外,撒拉族“花儿”还与宴席曲有着极大的关联,具体表现在许多歌手将“花儿”的唱词填入宴席曲的曲调中,并适当改编,赋予了新的创造力。可见,撒拉族“花儿”与本民族其他传统音乐之间积极互动,并不断发展,形成了独具风韵的撒拉族“花儿”。

撒拉族“花儿”是河湟地区各民族共同的产物,但撒拉族人民不仅善于吸收他民族音乐特点,同时也继承本民族的传统音乐特色,对旋律和演唱方法进行改变,使“花儿”更符合撒拉族人民的审美思维,形成了独具特色的撒拉族“花儿”及丰富多彩的“令”。

二、音声结构

(一)单乐段腔调结构

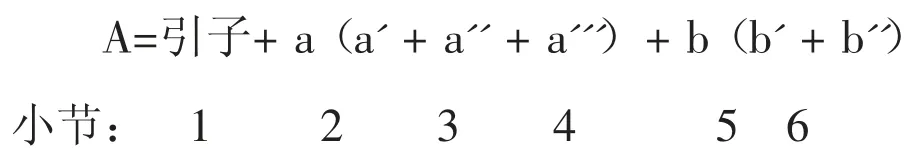

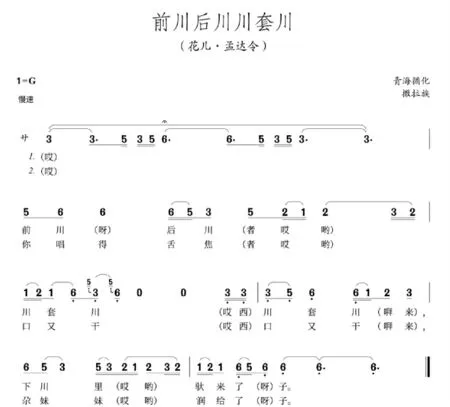

1.“孟达令”《前川后川川套川》。撒拉族的“令”(曲调种类)是颇具特色且较为丰富的。同一“令”还能衍生出许多变体,体现出即兴创编的特色,展示了歌手们的艺术创造力[4]。《前川后川川套川》属于“孟达令”的代表歌曲。该曲属于单乐段的曲式结构,即传统音乐中所说的单乐段腔调(见谱例1)①。该腔调由带引子的双腔句构成,仅以一个腔音“哎”字作为引子部分。曲式结构图如下:

图示1:

第一个腔句a 有三个腔节,也称三节式腔句,“前川(呀)后川(者哎哟)”为第一个腔节a',“川套川”为第二个腔节a'',“(哎西)川套川(来)”为第三个腔节a'''。这三个腔节之间的划分都很明显,第一个腔节结束在衬字上,第二个腔节后面有两个四分休止符,以此作为明确的划分。第二个腔句b 则由两个腔节组成,也称两节式腔句,第一个腔节b'为“下川里(哎哟)”,同样结束在衬字上,第二个腔节b''为“驮来了(呀子)”。从上下两个腔句的对比中,可以看出:腔节a'与腔节b'属于换头同尾的关系,衬词“哎哟”的音调一模一样,也就是说两者的落韵相同,因此可以称这种腔节为腔韵,也属于撒拉族音乐的典型特征。

谱例1:

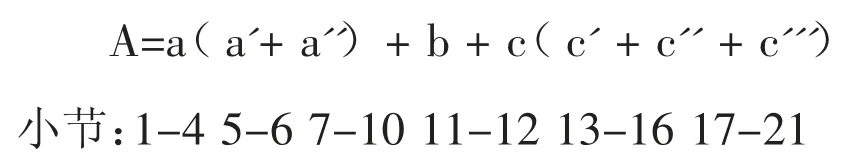

2.“绯红花令”《上去高山望平川》。《上去高山望平川》是许多民族都有的花儿曲名,但在不同的民族其风格韵味截然不同。撒拉族的《上去高山望平川》一曲属于“绯红花令”,同样属于单乐段腔调结构,其乐句结构较之“孟达令”《前川后川川套川》复杂许多,是由两句式的主体乐句加三句式的衬句构成(见谱例2)②。该曲并无引子,而是直接切入主题。曲式结构如下:

图示2:

第一个腔句a 有两个腔节,a'腔节由4 个小节构成,并在衬字的延长音上结束,第二个腔节a''的首音是全曲的最高音,为小字二组的g音,该腔节结束在小字一组的羽音上滑音上。第二个腔句b 是一个短的腔句,不分腔节,总共由四个小节组成,结束音与第三个腔句c 的首音紧密相连,并不像第一二腔句之间以休止符的形式明确断开。腔句c 是该曲的一个补充部分,由三个腔节组成,腔节c'和腔节c''之间是以休止符的形式区分,腔节c''和腔节c'''之间则是以长音作为典型的区分,整个曲子结束在音的上滑音上。谱例2:

(二)五声调式

1.“孟达令”《前川后川川套川》。《前川后川川套川》一曲的调式调性为E 羽五声调式,属于G宫系统,属音B 角音运用较多,形成调性支撑。整个乐曲中充分运用了宫商角徵羽五个音,且未使用任何偏音,五声调式尤为明显。音阶调式为la、dol、re、mi、sol,相邻音的音程关系为:小三度、大二度、大二度、小三度。此外,任意两音之间的音程皆属于协和音程。由此可见,除大二度之外都是协和音程。然而,在民族地区,大二度也通常被视作协和的音程距离。因此,该曲旋律无论如何进行,皆具有协和优美的特色。此外,在羽调式中商音与角音尤为重要,对基音(羽)形成了强有力的支持,通常是先强调属音(角),再强调下属音(商),调式色彩非常浓厚[5]。在《前川后川川套川》一曲中,A 商音与B 角音都是该曲强调的重点,两者相互补充相互支持,乐曲以B 角属音开始,且引子部分也同样结束在B 角音上,强调属音,之后的主题旋律中开始出现A 商下属音,与B 角属音共同作用来支撑E 羽调式,且构成腔韵的主要两个音便是A 商与B 角。歌曲的半终止和完全终止音都落在基音E 羽音上,半终止时强调属音到基音的进行,而在完全终止时则强调下属音到基音的进行,调式色彩鲜明突出。

2.“绯红花令”《上去高山望平川》。撒拉族“花儿”中以羽调式和徵调式运用最多,羽调式的“花儿”在数量上多于徵调式,如“孟达令”《前川后川川套川》正好是羽调式。徵调式大调特性使得撒拉族“花儿”更显明朗,但通常也会加入羽调色彩音,羽音或者是羽调色彩音在终止之前更为常见[6]。如“绯红花令”《上去高山望平川》为G五声调式,但却广泛地使用了A 羽音,甚至在a'腔节中就以该音作为结束音,且作自由延长处理,这些都体现了对羽调式功能的强调,更可窥见羽调式在“花儿”中的广泛运用。此外,《上去高山望平川》一曲除音外,整首歌曲中D 商属音与C 宫下属音运用较多,起到支撑徵调式的作用。E 角音运用较少,这与撒拉族“花儿”中常省略第三级音构成四音列的调式体系有关,因此即使出现第三级音,也只是作为经过音使旋律进行更为顺畅。

(三)旋律发展手法:以“腔音”为核心

1.“孟达令”《前川后川川套川》。旋律是由单音所组成,运用《中国传统音乐结构学》中的观点,则是按照腔音——腔音列——腔句的顺序所组成,“用‘腔音’来表述中国传统音乐的单个乐音是较为确切的,在此,‘音’是核心落脚点,‘腔’是对‘音’的本质特性的修饰和说明,同时,也可以用‘腔’来修饰中国传统音乐的其他结构层次”[7]。然而,需要注意的是腔音对应的是单音中的核心音位与整体修饰音,是以字与音乐的结合为整体来进行划分的。歌曲《前川后川川套川》一开始便使用了一个较长的腔音作为引子,唱词总共就一个语气衬字“哎”,这是撒拉族的典型的拖音现象,在其他体裁的撒拉民歌中也常能看到这种结构。腔音在音色方面可分为直音与颤音,在《前川后川川套川》一曲中,以颤音居多,因此有豪迈之感。该曲的旋律进行平稳,以级进和小跳为主,音域也不宽,整首乐曲音域在一个八度以内,因此具有柔和细腻的风格特色。综合起来可以得出其兼具豪迈与优美两种特质。

2.“绯红花令”《上去高山望平川》。《上去高山望平川》的旋律进行同样很平稳,音域也在一个八度内,最高音在小字二组的音上。但相对于《前川后川川套川》来说,旋律线条起伏感增强不少,前两个小节就运用了四度的小跳,且属于完全重复的关系,增强了律动感。腔句b 是对腔句a 的变化重复,将核心元素sol—la—mi—re 完全保留,其他旋律成分做减字处理,缩短为一个短的腔句,同时保留了腔句a 的韵味,突出了主题旋律。腔句a和腔句b 的旋律线条均为锯齿形。腔句c 运用了新的材料,c'腔节整体做下行进行,呈现瀑布式的旋律线条,并以级进和小跳为主,c''腔节则从低音向高音再向低音进行,呈现高山型的旋律线条,腔节c'''则再次呈现瀑布式的旋律线条,落于小字一组的音上。

(四)唱词唱腔

1.“孟达令”《前川后川川套川》。撒拉族“花儿”是用汉语进行演唱的。歌曲《前川后川川套川》唱词部分的结构为两段,而两段的音乐是属于完全重复的结构,即重复型的单腔调。两段歌词在谱例1 中已详细列出,每段歌词均为两句,前一段歌词与后一段歌词之间属于比兴关系,幽默风趣。歌词的上句为长句,将句末的“川套川”以及“口又干”进行重复,且重复的字眼之间运用了两个四分休止符,并配以不同的音乐,强调了歌曲的主体内容,上句歌词所配音乐也普遍属于宽松型的节奏,加强了情感的抒发。下句为短句,歌词所对应的音乐节奏型普遍紧缩,只在最后的结束音上进行拖腔的处理,能够有利于情感的释放。这种长短句配以散板的音乐节奏,即使速度为慢板,也能使得音乐风格在优美抒情中显活泼。此外,喜用衬字也是撒拉族“花儿”的一大特色,引子部分的衬字“哎”以及句中的各种衬字均得到重复。虽然其他民族也有运用衬字的习惯,但是撒拉族“花儿”当中的这种衬字是撒拉族语言的音译,能突出表现撒拉族的风格特点。歌曲《前川后川川套川》是爱情题材,以“川套川”作为兴起,引出唱歌唱得口又干,尕妹来帮忙解渴的音乐形象。歌词中的“川”是指青海东部的农区,地势平坦,适宜农耕,由此也孕育了撒拉族人民温和的性格,反映在音乐上是优美婉转的特色,反映在歌词上则是俏皮又贴心的人物形象。

撒拉族“花儿”的演唱采用“苍音唱法”,这种唱法的特点是以真声为主,这也是由于曲调的音域不宽,使得歌者能够以真声为主完成演唱。音乐柔和婉转,淳朴自然,并吸收了藏族民歌“拉伊”的润腔方式与装饰音方法,波音、颤音及华彩性装饰音皆有运用,故这种“苍音唱法”也被称作“满口腔”。《前川后川川套川》一曲便是运用了“苍音唱法”,由于乐曲音域不宽,用真声演唱也并无太大难度,适宜撒拉族人们在日常生活中的演唱。该曲引子部分的腔音极富特色,一个腔音内便充满了音高、音色与力度的丰富变化。整个引子就由一个腔音组成,唱词为“哎”。在音高上,音乐以B 角属音开始,后接D,之后还出现了E 羽等音的组合变化,节奏型多样,有四分音符、附点八分音符、十六分音符以及延长音。在音色上,由于“哎”字是属于拖音演唱的方式,音高的多变加之连线的使用,使得音色饱满也呈现细腻的曲折变化。整体力度较强,但具有渐变性,在延长音羽音上达到最强。最后的“子”字上的拖音,在羽音上进行拖腔,由于该字是属于闭口音,造成阻音的效果,形成音色变化,力度上则有渐弱之势。整首歌曲的力度起伏都较大,有利于抒情。a''腔节中的第二个“川”字所配音乐是带装饰音的B 角与E 羽,并采用二八节奏型,因此,在吐字后行腔至第二个音处,便只剩“an”的韵母,造成音色上的变化。

2.“绯红花令”《上去高山望平川》。《上去高山望平川》一曲为两句式主题歌词,属于爱情题材,并伴有衬词衬句,尤其是衬句采用了曲尾称句的方式,这也是撒拉族“花儿”的一大特色。第一句歌词为“上去个高山(着)(阿哥哟)望平(了)川(呀)”,括号中的均是衬词,当中除了“阿哥哟”之外,其他的都属于语气衬词。第二句歌词为“(哎哟)平川里有一朵牡丹”,该句采用了句头衬词的方式。两句主题歌词呈现长短句结构。曲尾运用了较长的衬句,内容中还提到绯红花,结构甚至长于主题歌词,这也是撒拉族“花儿”《上去高山望平川》区别于其他民族同名曲的特色之处,当中还运用了一些撒拉语作为气氛的调节。

该曲同样采用“苍音唱法”,歌曲中长音的运用较多,且能自由发挥其音色力度之变化,更易展现抒情性。a 腔句的句尾和c 腔句的句尾都使用了上滑音,这也是其吸收藏族“拉伊”音乐的体现。腔音运用极富特色,如腔节a'中的“哥”字所对应的音乐既有四分音符的音、羽音,又有宫音和羽音构成的三连音,在第一个音上完整吐字后,便以韵母“e”拖腔,随着旋律起伏,音高、音色以及力度上均有变化,旋律充满了律动感。

三、撒拉族“花儿”风格形成的自然因素与文化因素

(一)自然环境促使形成撒拉族“花儿”苍茫豪迈的风格

撒拉族花儿集中于青海省循化撒拉族自治县,地处青藏高原和黄土高原的接合部,四面环山,形成了南高北低的地势[8]。“山谷相间,黄河流经其中,川道平衍,森林茂密,农田肥沃,牧草丰美。黄河北岸的小积石山更为奇特,山势东西延伸,长约30 公里,重峦叠嶂,绝壁千仞,上薄云天,下镇黄河”[9]。受这种地理环境之影响,撒拉族“花儿”也充满着豪迈之情,演唱者善用“苍音唱法”,以真声直率地表达内心情感,同时借鉴藏族“拉伊”的演唱风格,多用颤音等装饰,更显苍茫之感。

(二)多元民族文化融合促使形成撒拉族“花儿”的丰富音色

撒拉族“花儿”不仅仅局限于音乐的范畴,还集中体现了多民族相互交融的足迹以及各民族的风土人情。撒拉族主要分布于青海循化撒拉族自治县,青海省是个多民族聚居的省份,除撒拉族外,主要还有汉族、回族、土族、藏族等,“花儿会”又是多民族共同参与,撒拉族的“花儿”不可避免地受到这些民族的影响。如撒拉族“花儿”是采用汉语演唱的一种山歌,而衬词则采用富有特色的撒拉语,具有浓郁的山野韵味,其中颤音、波音等润腔方式则借鉴了藏族民歌的唱法,具有高亢悠远的特点。撒拉族的“花儿”与藏族的“花儿”都强调羽调式以及小三度音程,其他民族的“花儿”(如回族)则更多强调徵调式与四度音程,这也促使撒拉族和藏族的音乐更易融合,并形成了撒拉族“花儿”低沉的音乐情绪特色与特有的演唱风格[10]。更重要的是,撒拉族“花儿”的民族特色十分显著,运用“苍音唱法”,歌手称为“满口腔”,且吸收“玉尔”中的曲调特征,具有小调的柔和特色,使得音乐浑厚柔美。

(三)撒拉族人民的审美取向:豪迈与温婉并具,宽广中见活泼

撒拉族处于多民族聚居地,多种民族音乐文化相互交融于此,形成了撒拉族人民包容开放的审美心态,善于吸收不同民族的音乐特点,并最终形成本民族的音乐风格,豪迈与温婉并具。撒拉族的传统音乐种类多样、内容丰富,曲调既有着沉重悲壮的一面(如表现历史迁徙中撒拉族人民的沉重心理),又有轻松活泼的一面(如对生活场景的描绘),这些要素也深深影响着撒拉族“花儿”。因此,“花儿”集中体现了撒拉族的审美追求,既吸收藏族“拉伊”高亢悠远的特点,运用大颤音进行修饰,又采用“苍音唱法”,更添直率。同时又融合本民族“玉尔”优美婉转的特点,在豪迈中不失细腻。此外,撒拉族“花儿”中还喜用诸多衬词,运用比兴的手法,营造活泼的音乐气氛。这是因为撒拉族人民在生产生活中能够互帮互助,团结友爱,如“各户收割的麦捆,按家族摞成各自的麦垛,堆放在场院周围。接着,相互搭帮一家家轮流打碾,用几对牲畜拖拉石碌碡满场转圈滚碾”[11]。在轻松融洽的生活关系中撒拉族人自然拥有好的心情,能轻松活泼地表达所思所想。于是,在“花儿会”中也就能听到才思敏捷的撒拉族歌手即兴创编的歌词,以比兴的手法寄寓内心,且气氛活泼。

四、结语

从以上分析可以看出,“孟达令”《前川后川川套川》以及“绯红花令”《上去高山望平川》的韵味特色直接来源于其音乐结构。撒拉族“花儿”的音乐结构是在吸收了本民族的其他民歌体裁如“玉尔”的曲调特征以及藏族的润腔特色之基础上形成的,最终形成了五声调式的单乐段腔调结构,该腔调通常由双腔句构成,在腔句中有明显的腔韵。撒拉族“花儿”的旋律走向均很平稳,起伏不大,加上其演唱速度不快,更添音乐的抒情特性。在唱词方面,以汉语演唱,采用的是比兴手法,颇具趣味性,且大量运用衬词、衬句。在唱腔方面,讲究腔和韵的充分展示,常出现一字多音的现象,吐字之后的过腔充满了音色、力度上的变化,音乐色彩丰富,使得歌曲细腻委婉,颇具韵味。撒拉族“花儿”主要采用真声演唱,并借鉴藏族情歌的颤音唱法来进行润腔,兼具豪迈与优美之感。配上多样的节奏型、慢速的演唱以及多种类型的衬词,使歌曲演唱起来既自由悠长又不失活泼,还能给予演唱者极大的个人发挥空间,充分展现出歌者的审美追求。最后,本文得出:自然环境促使形成撒拉族“花儿”苍茫豪迈的风格,多元民族文化融合促使形成撒拉族“花儿”的丰富音色,豪迈与温婉并举的审美倾向是撒拉族“花儿”风格特色形成的直接原因。

注释

①该谱例参考歌谱简谱网中的谱例《前川后川川套川》整理而成,网址为:http://www.jianpu.cn/pu/11/118989.htm.

②该谱例参考文章《“花儿”曲令〈上去高山望平川〉衬词的艺术特色》中的第四个谱例整理而成,作者张连葵,《民族音乐》2012 年第1 期第22-24 页。