油气田业务碳达峰情景分析

2021-12-28马建国中国石油勘探与生产分公司

马建国(中国石油勘探与生产分公司)

2020年,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)一次能源供给量占全国7.8%,油气田业务是中石油主责主业的支柱。在面临当前碳达峰碳中和的国家新形势要求下,油气田业务如何支持集团公司整体履行碳达峰成为当前的重要课题[1-3]。

自《京都议定书》生效以来,国际国内对能源供给与消费都提出了绿色低碳化的更高要求。2020年9月,我国政府承诺中国将提高国家自主贡献力度,2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。2021年2月,中石油承诺“十四五”末,化石能源和低碳、零碳能源的发展格局初步形成;到2050年左右,基本达到近零排放的目标。作为油气供给主力的油气田业务更需要关注高效产能与清洁用能。2021年10月,国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出五方面主要目标:构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力[4-5]。

1 油气田能源消耗与碳排放特点

油气田业务既是能源生产主体,又是能源消耗主体。主力油气田在地层能量递减的情形下,注入水或者蒸汽等外部能量驱动资源开采的形式决定了从井筒到油气集输、油气处理的整个生产过程中,能源消耗与碳排放同步发生。2020年,油气田业务能耗占集团比例为40%,碳排放占比37%。

“十三五”期间,油气生产规模呈现上升趋势:与2015年相比,油气田业务2020年开井数增加11%、注水量增加1%、油气当量增加12%(超过2×108t)。

油气生产过程消耗着以天然气、原油为主的自产能源和以电、煤为主的外购能源。上述能源的终端表现形式为电力和热力:电力消耗方面以抽油机、注水泵、输油泵和压缩机等动力设备为主(约占28%);热能消耗方面以加热炉、采暖炉和注汽锅炉等热力设备为主(约占57%),油气生产消耗与排放见图1。

图1 油气生产消耗与排放

实施“生产系统提效、降低无效损耗和清洁能源替代”三大工程。能耗强度与碳排放强度曲线见图2。“十三五”期间,油气田业务综合能耗下降5.3%、能耗强度下降3.7%、碳排放强度下降2%,综合能源管理对操作成本年均降幅达4.1%,有效支持了中石油高质量稳健发展。

图2 能耗强度与碳排放强度曲线

2 油气田业务节能低碳艰巨性

油气田能源管理者应客观认识在资源劣质化和多井低产的趋势下,油气田能耗刚性上升的现实。油气田业务实现碳达峰面临着以下三方面的艰巨性:

1)油气生产特点增加了高能耗依赖性。一是勘探开发的对象向复杂类型、深层+超深层、非常规油气藏转变。部分油气田已全面进入岩性地层勘探开发阶段,新发现资源70%以上属于低渗透;油田开发整体进入“双高”阶段(如:大庆油田综合含水已达到95%);天然气增量主要依靠页岩气等非常规资源。二是油气生产系统不平衡日益明显。油气开采过程决定着配套油气集输处理等地面生产系统,并形成地面系统负荷中心偏离、在役设备装置负荷率下降、外加能量增多、多井低产等诸多不利因素。三是多样庞杂的油气生产对象增加了管理难度。油气生产场所边远分散、油气水井数量巨大且分散、生产过程电能和热能消耗环节众多、生产处理设备装置众多等客观因素决定了油气田能源数据采集点多,能效管理成本高、难度大。

2)能源管理方面依然存在业务短板。一是油气田业务内部计量配备率低、精度低,无效损耗环节不清晰,天然气损耗严峻(天然气商品率徘徊于90%)。二是由于自产能源价格大幅低于外购能源,自产能源、外购能源与清洁能源的协同互补机制尚未形成(自产能源依然是基层用能首选)。三是对油气田业务的关注点依然是油气产量,考核机制未能有效引导企业提升油气商品率。

3)碳排放管理与清洁能源利用亟待加强。一是碳排放核算方法尚需进一步规范,国家尚未建立油气生产企业温室气体排放核算方法,目前采用的排放因子(依据《2005年中国温室气体清单研究》测算)不能客观反映排放水平。二是油气生产区域内的清洁能源优势资源评价分析工作滞后,可用地热及风光发电优势区位未得到充分识别与开发。三是油气生产企业分散用能特性与清洁能源优势资源协同利用机制尚未建立,以用电用热为主的终端用能与可利用的清洁能源匹配技术亟需突破。

3 油气田碳达峰情景分析

为了有效分析油气田业务碳达峰可能性,在充分兼顾油气生产、资源品位、注采需求等变化趋势的基础上,建立了多因素灰色关联模型,开展了多情景的能源消耗与碳排放状态分析。

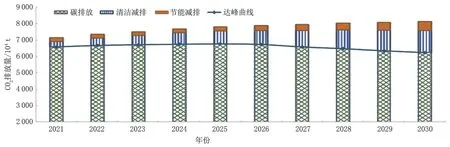

1)情景1下的碳排放预测见图3,称之为“正常推进模式”。主要措施是沿用“十三五”节能降耗策略,并融合适度清洁能源替代措施。节能降耗方面主要是在持续开展能源精细管理的基础上,以淘汰低效设备、生产系统提效为主开展技术改造,年均节能32×104t(标煤)。清洁能源替代方面主要是在东部油田以地热余热替代加热炉用热,在西部油田以光伏发电替代机泵用电(清洁替代规模:2025年290×104t(标煤),2030年450×104t(标煤)。

图3 情景1下的碳排放预测

能耗年均降低1.0%,碳排放年均下降8.6%,年均投资38亿元(其中节能投资14亿元/a),上游企业碳排放在2030年前无法出现峰值。

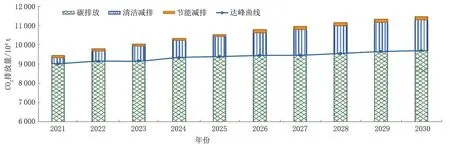

2)情景2下的碳排放预测见图4,称之为“加速降低损耗”。

图4 情景2下的碳排放预测

加强电力损耗、油气损耗治理力度,天然气商品率提高1%;清洁替代规模依然是2025年290×104t(标煤)、2030年450×104t(标煤)。

能耗年均降低3.8%,碳排放年均下降37%,上游企业碳排放将在2025年达到峰值。若采用更加经济有效的降损技术,消减当前年均63亿元的投资规模(其中降低无效损耗投资25亿元/a),将增强该情景的操作性。

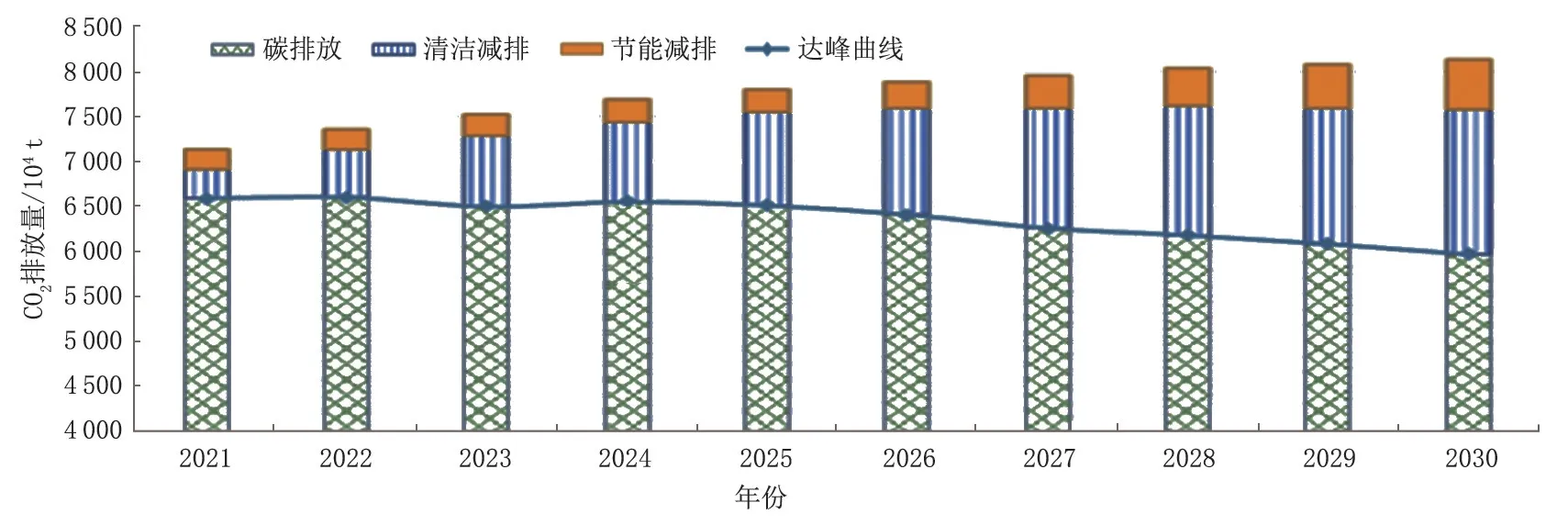

3)情景3下的碳排放预测见图5,称之为“增强清洁替代”。增强清洁能源替代力度(总体清洁替代规模:2023年290×104t(标煤)、2027年450×104t(标煤)、2030年550×104t(标煤))。

图5 情景3下的碳排放预测

能耗年均降低1.0%,碳排放年均下降11%,年均投资68亿元(其中清洁能源利用投资将达到30亿元/a),上游企业碳排放在2030年前无法出现峰值。

4)情景4下的碳排放预测见图6,称之为“耦合推进模式”。加强电力损耗、油气损耗治理力度,天然气商品率提高1%;增强清洁能源替代力度(总体清洁替代规模为2023年290×104t(标煤)、2027年450×104t(标煤)、2030年550×104t(标煤))。

图6 情景4下的碳排放预测

能耗年均降低3.8%,碳排放年均下降39%,上游企业的碳排放将在2024年达到峰值。高额投入降低了该情景的操作性:目前年均投资高达92亿元(其中降低无效损耗25亿元,清洁替代年投资将达到30亿元)。

综合分析上述情景,借助不同技术与投资组合,可以预判油气田业务碳达峰时间拐点。由于油气田业务能耗以自产油气为主(占68%)、自用油气的碳排放高(占44%),因此,降低油气自用对于节能低碳具有双重效应。提高清洁能源占比对能耗下降作用有限,但是对降低碳排放具有显著作用。油气田业务碳达峰时间与技术路线选择、投资承受力具有强相关性。情景2将是技术经济可接受的碳达峰路径,即:坚持生产系统优化降低用能总量,统筹治理无效损耗,再利用清洁能源替代化石能源[6-7]。

4 关于油气田业务碳达峰的几点认识

“十四五”期间,油气田业务在面临新增储量品位下降、油气产量下降、处理液量上升、油气生产负荷率下降等诸多不利因素的同时,也将面临国家更为严厉的环保政策、节能低碳等合规约束。要实现碳达峰,首先应将绿色低碳纳入了企业发展战略,对化石能源和清洁能源进行统筹布局,提升低碳和零碳能源比例。实现油气田业务碳达峰应关注以下几方面:

1)碳达峰应立足“先节能降耗后清洁替代”的思路。节能降耗是碳达峰的首选措施,应继续加强淘汰高耗设备、生产系统提效、降低无效损耗等措施投入;清洁替代应关注油气田业务终端用能的低碳清洁化,东部油田拓宽地热利用、西部油田深化光伏消纳。

2)油田和气田的低碳敏感因素各有侧重。油田控碳首选消减煤炭、原油的占比,气田控碳重点在于降低无效损耗。用于热力和发电的煤炭和原油的碳排放占直接碳排放的30%。除部分高品位用热需求无法经济替代外,现有低碳或者零碳能源可以有效降低油气田业务碳排放量。

3)应发挥综合能源管理的协同效应。在节能降耗方面应加强节能审查,深化能效对标,推进能源管控;在清洁替代方面应开展优势清洁能源与企业用能匹配度分析,优化企业用能结构的经济性与低碳平衡点。通过统筹监测评价、节能降耗、清洁用能、虚拟碳交易等业务措施,配合精准考核、内外部能源价格趋同等机制,油气田业务可以实现更低成本的高效低碳用能[8-10]。

4)应加大革命性技术研发与应用。节能降耗方面应加强能量系统优化,推广井下节流、井筒绝热、常温集输、密闭输送、非金属管道等节能工艺(技术),增强多能互补与能源管控,提升油气商品率;清洁替代方面应开展西部光电、稠油光热、低渗透地热储层有效改造等技术研发与应用。

5)应提前为碳中和进行技术储备。加强油气田业务碳排放环节分析,研究全生命周期不同开发方式与生产工艺的碳足迹,应用并优化碳捕集、封存与驱油技术,评估碳资产潜力与研究碳交易商务模式,构建区域碳达峰与碳中和的相关技术体系。

通过制定敏感性机制,推广革命性技术,实施生产系统提效、降低无效损耗、替代化石能源等措施的协同效应,油气田业务可以构建更加经济有效的碳达峰路径,实现从高效用能向清洁用能的转型升级。