杜鹃花属植物组织培养技术研究进展

2021-12-23宦智群耿兴敏

宦智群,耿兴敏

(南京林业大学风景园林学院,江苏 南京 210037)

杜鹃花是杜鹃花科(Ericaceae)杜鹃花属(Rho⁃dodendron)植物的总称,我国传统十大名花之一,被誉为“花中西施”,具有很高的观赏和应用价值。杜鹃花属植物可以采用种子、扦插、压条和嫁接方法繁殖,但种子繁殖不利于优良株系的保存,扦插方式繁殖存在母株材料稀少、生根率低以及移栽成活率不高、苗生长不整齐和受季节性限制等问题[1],都不利于进行大量的商业化生产。组织培养与传统的繁殖方式相比,不受季节和环境条件等因素的影响,具有繁殖速度快、繁殖系数大的优点,能在短期内生产出市场所需的大量优质苗木,为杜鹃花属植物的快速繁殖提供了一条可行的途径。组织培养已成为杜鹃花属植物繁殖的重要手段,广泛应用于无性系苗木的商业化生产中,并且为种质资源保存与创新提供技术基础。

从组织培养的再生途径、试管播种、存在的技术问题、组培技术的应用等方面探讨杜鹃花属植物组培的研究进展,以期对杜鹃花属植物优良品种的保存、优良种苗的工厂化生产及野生资源的开发利用提供理论基础。

1 再生途径

木本植物组织培养再生途径有无菌短枝扦插、器官发生、体细胞胚发生。在杜鹃花属植物中,前两种发生途径研究较多。

1.1 无菌短枝扦插

1.1.1 外植体的选择及取材时间

无菌短枝扦插一般选取茎尖、带腋芽的幼嫩茎段或顶芽、侧芽作为外植体。一般来说,不同外植体的出芽率:茎尖>茎段>顶芽>侧芽[2-4],这些外植体的最佳采取时期为3~4月。

1.1.2 初代培养

初代培养常用Read、改良MS、1/4MS等培养基。不同类型的生长素1-萘乙酸(1-Naphthylacetic ac⁃id,NAA)、吲哚-3-丁酸(3-Indolebutyric acid,IBA)、吲哚-3-乙酸(3-Indoleacetic acid,IAA)的效果差异不明显,不同类型的细胞分裂素激动素(Kinetin,KT)、6-苄基腺嘌呤(6-Benzylaminopurine,6-BA)、玉米素(Zeatin,ZT)差异极其显著,ZT的效果明显好于KT和6-BA[5]。ZT具有较强的诱导分化作用,能促进茎段外植体的顶芽伸长和腋芽萌发[6],适宜浓度为1~3 mg/L。ZT和其他生长素(NAA、IBA、IAA)组合对外植体的出芽诱导率较高(表1)。由于杜鹃花属植物是酸性土指示植物,培养基要保持较低pH值,pH值一般在5.5~6.0之间。活性炭(Active car⁃bon,AC)的添加有利于芽的诱导,活性炭与激素的适宜浓度配比,可以保证较高的出芽率[7]。

表1 杜鹃花属植物无菌短枝扦插研究Table 1 In vitro shoot propagation of Rhododendron plants

1.1.3 继代培养

继代培养常使用的基础培养基为Read和WPM培养基。不同种类的杜鹃花属植物对不同培养基类型的反应存在差异。大树杜鹃(R.protistumvar.gi⁃gantum)带芽茎段增殖时Read和WPM之间差异不显著,而对于桃叶杜鹃(R.annae)Read培养基效果最好[8-9]。对于杂交杜鹃茎段芽的增殖,WPM较好[10]。蔗糖浓度与离子培养基强度的相互作用是显著的,Hsia和Korban[11]研究表明在低蔗糖水平(58.4 mM)下,高离子培养基强度处理(2X)的芽增殖率最高;而在低离子培养基强度(0.5X)下,87.6 mM蔗糖下的芽增殖率较高。

继代培养基中常添加的激素为ZT、KT、异戊烯腺嘌呤(2-Isopentenyl,2-iP)以及NAA等。一般ZT是杜鹃花属植物组培增殖最为理想的外源激素,浓度以0.5~1 mg/L为宜。在国外,细胞分裂素2-ip在增殖中应用最广泛,适宜浓度为0.5~1.5 mg/L。ZT或2-iP都能产生较高生根率的优质芽,但ZT对某些种类杜鹃花属植物的增殖效果更好[12]。噻苯隆(Thidiazuron,TDZ)对芽增殖有较强的促进作用,但其芽通常扭曲、致密、含有过多水分,因此较少用于增殖。NAA是继代增殖常使用的生长激素,对芽的生长影响很大,与细胞分裂素配合使用,有着很好的增殖效果,因其可以对抗过量的细胞分裂素带来的不良效果从而产生更健壮的芽[12]。其他生长素IBA、IAA对带芽茎段、不定芽的增殖均有一定促进[13-14],同时添加NAA和IAA有一定的交互促进作用[14]。

在增殖培养时,要注意芽的数量与质量的平衡,保证增殖芽苗均匀健壮。质量与数量较理想的平衡点是保持增殖率4~5倍,可为快速繁殖优质种苗奠定良好基础[15]。增殖率的高低,主要是通过细胞分裂素的用量及培养室的温度调节进行控制。

1.1.4 壮苗培养

当组培苗细弱难以诱导生根时,壮苗培养不可或缺。培养基中ZT浓度较低时有利于组培苗的健壮生长[16]。1~2 mg/L的赤霉素(Gibberellin,GA3)常用于壮苗培养[6,17-18];加入适量的AC、适当调高培养基中磷素养分浓度都有一定壮苗作用[9,14]。

1.1.5 生根培养

1.1.5.1 培养基与激素低盐分浓度、高硝酸铵比值的培养基如Read、MS、1/2 MS适合杜鹃花属植物的生根培养[5,19-20],生根培养基的适宜pH值为5.0~5.5。生长素IBA、NAA、IAA均有一定的生根促进效果,一般IBA的生根效果最好,适宜浓度为0.5~1 mg/L[18,21]。2 mg/L以上浓度的NAA配以1 mg/L的IBA,对大白杜鹃(R.decorum)组培苗生根有一定促进作用[17]。IBA与NAA混合使用的生根数量和质量明显强于各自单独使用[15,22],IAA和NAA的同时加入也能促进组培苗的生根速度、提高生根率[23]。

1.1.5.2 其他添加物质与培养条件培养基中的蔗糖能为培养物的生长和发育代谢提供所需的能量和底物,并影响培养基的渗透势。蔗糖影响着组培苗的叶色、平均生根数。适宜的蔗糖浓度一般在15~30 g/L之间。AC也能促进生根,浓度在2~4 mg/L能达到最佳的生根效果。生根培养的最适培养温度是23~27℃[19]。在生根阶段添加适量的黄光能促进根系的形成[24]。

1.1.5.3 生根方式瓶内生根与瓶外生根的方式在杜鹃花属植物组培苗生根培养中都有采用。瓶内生根又分为将继代苗接种于培养基和在培养瓶内加入基质进行瓶内微型扦插两种方式,从苗的健壮程度及根系数量来看,瓶内微型扦插培养方式比采用固体培养基好[25]。大多数研究表明,相对于瓶内生根,瓶外生根方式更佳。IBA液体脉冲处理组培苗后进行瓶外生根,使生根时间缩短了两倍,且与瓶内生根相比生根率高、根的质量更好、芽长更长、驯化时间更短[26]。瓶外生根技术是解决西鹃组培生根率低的有效途径,在酸性基质条件下能提高西洋杜鹃组培苗生根率,生根促进剂GGR6的添加效果优于ABT1[27]。

1.1.6 驯化与移栽

杜鹃花属植物移栽多采用“二步法”(假植和上盆移栽)的组培苗假植育苗技术[18,25]。泥炭、腐殖土、蛭石、珍珠岩是杜鹃花属植物组培苗移栽最为常用的基质。杜鹃花属植物炼苗驯化与移栽往往采用混合基质。腐殖土和蛭石的混合物有利于移栽苗的存活,珍珠岩代替蛭石使用或二者混合效果也较好。在引种栽培中引入菌根技术可以解决杜鹃花属植物移栽苗生长缓慢、成活率低等难题,顾地周等[28]应用菌根真菌配置的菌液对基质先进行处理,使菌根真菌在基质中进行大量繁殖后再行植入种苗的方式,提高了移栽后的成活率。

选择适宜的组培苗移栽时期能提高移栽成活率。例如兴安杜鹃(R.dauricum)组培瓶苗出瓶移栽(实验地区:吉林)最好选择在秋、冬季进行,选择阴天的下午18:00左右出瓶,移栽存活率最高可达91.56%[29]。环境条件可控的温室有利于组培苗移栽成活,移栽后应该适当遮光,温室加棚膜可以提高幼苗成活率。杜鹃花属植物大多喜温暖、半阴、凉爽、通风、湿润的环境。保持平均温度在26℃左右[30],幼苗上盆恢复生长后要及时施肥,薄肥勤施,能淡莫浓[31]。苗期应注意病害的防治。

1.2 器官发生

1.2.1 间接器官发生

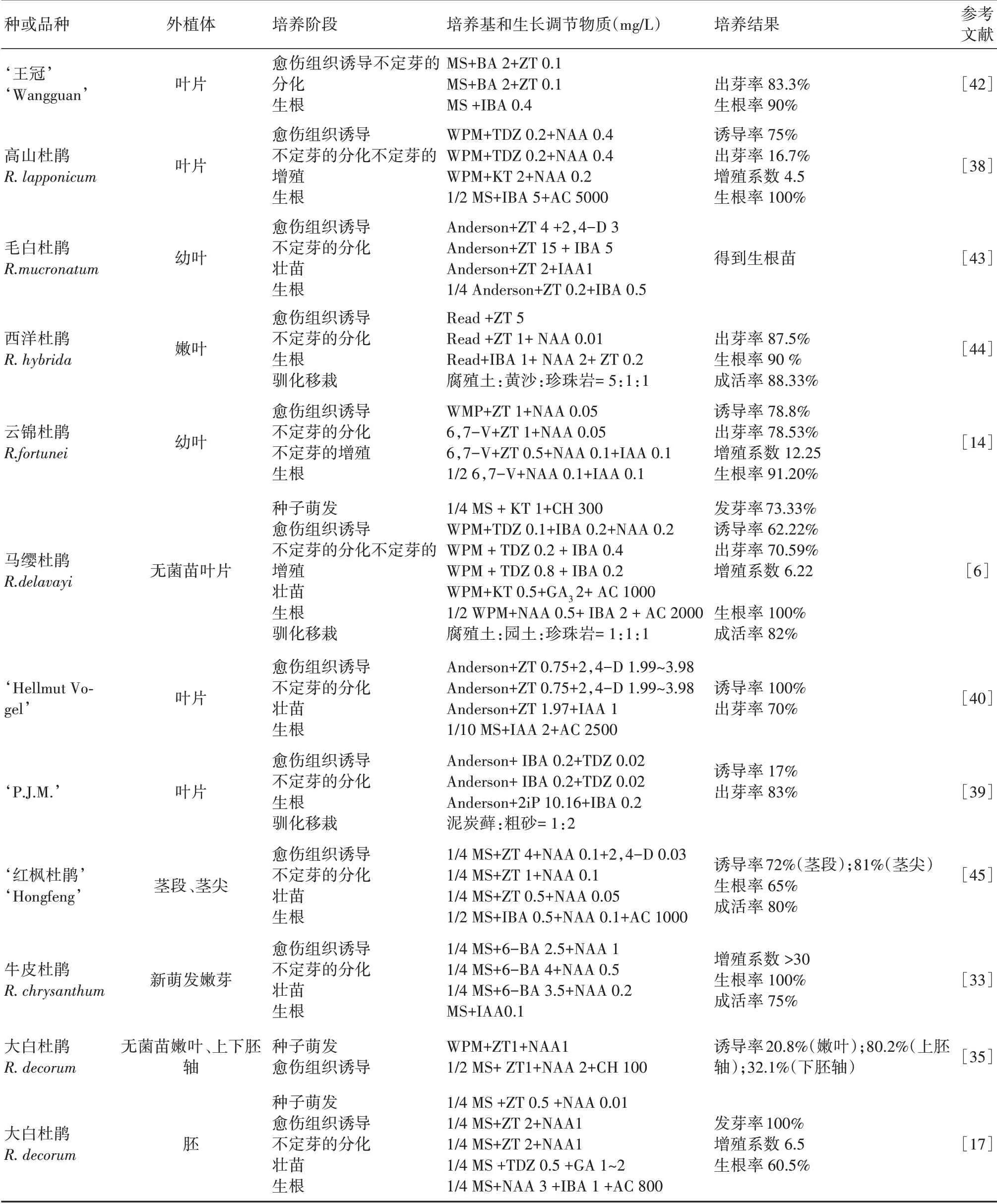

1.2.1.1 愈伤组织诱导在杜鹃花属植物的间接器官发生研究中,已成功诱导出愈伤组织的外植体有:叶片、上胚轴、下胚轴、茎段、茎尖等(表2)。不同外植体愈伤诱导率为:上胚轴>下胚轴>嫩叶[35]。在叶片的愈伤培养中,嫩叶的生长势好于全展叶[9],叶片不同部位愈伤组织的再生能力依次为:叶尖>叶基>叶中,叶片接种方式选择正面向上进行诱导较好[36]。暗处理能促进愈伤组织的诱导[36]。

叶片诱导愈伤组织一般使用WPM培养基,茎尖、茎段、上下胚轴的愈伤组织诱导常用1/2MS、1/4MS培养基(表2)。细胞分裂素TDZ和ZT常用于愈伤组织诱导[35,37-38]。生长素中NAA在愈伤组织的诱导中运用较多且效果较好[8],浓度一般为0.2~1 mg/L。

表2 杜鹃花属植物间接器官发生途径研究Table 2 Indirect organogenesis of Rhododendron plants

1.2.1.1 不定芽分化诱导不定芽分化的基础培养基常用与愈伤组织诱导同样的培养基,常添加ZT、TDZ、NAA等激素。TDZ对愈伤组织及不定芽分化的诱导能力显著优于ZT,适宜浓度为0.2~0.5 mg/L。而ZT相对于TDZ,在较高浓度时才有较好的效果[39]。且TDZ和ZT处理后分化的芽在数量和质量上存在明显差异:ZT处理后可再生出形态良好、易生根的芽,而TDZ处理的再生芽数量更多,但长度短、形成丛生,且难以生根[39-40]。所以TDZ处理后的芽在生根前需要进行壮苗培养,ZT处理后的芽则不需要壮苗的步骤[40]。TDZ可以与2iP、NAA配合用于不定芽的诱导。Briggs[41]报道了TDZ和2iP的结合提高了落叶杜鹃再生芽的产量和品质。NAA+TDZ处理比TDZ单独处理更好地诱导了几个杜鹃花属植物栽培品种的不定芽的形成[37]。

1.2.2 直接器官发生

杜鹃花属植物可以通过叶片、花蕾直接分化出不定芽,形成完整植株。嫩叶直接诱导不定芽常用1/4MS、WPM、Anderson培养基,一般较高浓度的细胞分裂素与适当浓度的细胞生长素有利于叶片直接诱导不定芽。高浓度的ZT和适当浓度的NAA适合苞叶杜鹃(R.bracteatum)嫩叶直接再生芽苗,高浓度的ZT、低浓度的IAA和适当浓度的KT有利于诱导牛皮杜鹃(R.aureum)嫩叶直接再生芽苗,高浓度的2-ip有利于高山杜鹃(R.lapponicum)叶片直接分化长出不定芽(表3)。苏家乐等[1]首次将细胞分裂素氯吡苯脲(CPPU)用于杜鹃叶片直接诱导不定芽,发现CPPU对‘江南春早’叶片直接再生不定芽具有较强的诱导作用,暗培养可以显著提高‘江南春早’叶片不定芽的诱导率。

表3 杜鹃花属植物直接器官发生途径研究Table 3 Direct organogenesis of Rhododendron plants

花蕾直接诱导不定芽常使用ER培养基(1965年由Eriksson设计,与MS培养基相似,磷酸盐含量比MS高),ER培养基中高浓度的P、K有利于下一步的继代或无根苗直接外移成苗。ZT对花蕾诱导不定芽有良好的效果,附加量不必太多[47],KT也有较好的效果[36]。

2 试管播种

种子作为组培材料,有取材方便,不伤害母株、方便携带和保存时间长等优点[17]。试管播种,培育种子无菌苗作为外植体,可减少污染、提高组培的成功率。

2.1 种子的获取与灭菌

一般选择成熟的种子,取材时间为10月~12月。对于开裂的蒴果,将种子从蒴果中取出灭菌;对于未开裂的蒴果,可直接对蒴果灭菌。灭菌的一般步骤为:流水下冲洗1~2 h,用75%酒精消毒30 s,无菌水冲洗后用0.1%升汞溶液消毒7~10 min,再用10%H2O2或NaClO溶液消毒5~10 min,无菌水冲洗后用滤纸吸干表面水分,将种子撒播于种子萌发培养基上[17,31]。

升汞消毒的时间越长,污染率越低,但死亡率及褐化率越高。吴雅文等[48]发现分段消毒的方法(即第1个消毒时间过后,在无菌水中清洗种子,给其一个暂缓时间,再进行第2次消毒)明显优于一次性的消毒,3 min+3 min的消毒时间最有利于迷人杜鹃(R.agastum)种子无菌萌发。在升汞等灭菌剂中往往加入几滴0.1%Triton X-100,能够使消毒更彻底。在常规消毒方法的基础上加入混匀器震荡,也可以获得良好的灭菌效果[49]。

2.2 种子萌发培养基及培养条件

对于成熟的种子而言,种子萌发培养基中往往不添加任何激素,常用1/4MS[49]、WPM[9,50]等作为基础培养基。适宜的种子萌发培养基种类因杜鹃花属植物的种类而异,如WPM作为美容杜鹃(R.calo⁃phytum)的种子萌发培养基,效果优于MS培养基[50]。

在培养基中加入激素能更好地促进种子萌发和生长[50],加入1 mg/L的KT使得马缨杜鹃(R.delavayi)种子发芽率高,萌发后的小苗生长良好[6];1 mg/L的GA3不仅能提高大树杜鹃和桃叶杜鹃的发芽率、使发芽时间提前,还具有一定壮苗作用[13]。种子萌发的适宜条件为:pH 5.2~5.8,温度25±2℃,相对湿度为50%~60%,光照14~16 h/d,光照强度1800~2500 lx左右[6,49]。

在杂交育种中,常利用胚离体培养的方法进行杜鹃花属植物杂交幼胚的挽救。Anderson、WPM、MS等作为启动培养基在杜鹃花杂交胚拯救中都有所应用[12,51-52],最佳基本培养基的类型要根据杂交种类具体探讨。培养基中常常添加赤霉素(50~150 mg/L),可以诱导杂交胚的进一步发育,提高萌发率[12,51-52]。

3 常见技术问题

3.1 污染控制

杜鹃花属植物组织培养中的污染主要来源于外植体,一些外植体材料如茎段、叶片,密被绒毛,灭菌困难。可以从外植体的选择和灭菌处理方式两方面来控制污染。要选择本身不易污染的外植体如花蕾、胚,此类材料不易得的情况下就需要控制外植体野外采集的时期:采用4~5月份新生的叶、茎尖、枝条,污染率可下降20%~30%[64]。从温室中取材可有效减少附生菌的数量,培育无菌苗作为外植体也是有效的办法。酒精(75%)、升汞(0.1%~1%)、次氯酸钠(2%~10%)是杜鹃花属植物组培中最常用的灭菌剂,一般认为升汞灭菌方式较好,灭菌剂的选择与灭菌时间要根据不同的外植体具体探讨。

3.2 褐化

杜鹃花属植物是木本植物,含有较多的酚类化合物,导致组织培养过程中的高褐变率。选择适宜的外植体和取材时间能减轻褐变程度。总酚含量和多酚氧化酶(PPO)是影响杜鹃花属植物组培褐变的两大因素。茎段的总酚含量、PPO活性低于叶片、茎尖,是理想的外植体。4月份PPO活性和总酚含量相对较低,是理想的取材时间[65];暗培养有一定的抗褐效果,最佳时间为10 d;在培养基中添加一定浓度AC抗褐效果较好[21];转接也能减轻褐化现象[65]。

3.3 玻璃化

控制玻璃化要从培养条件和生理生化方面入手。根据何芳兰[66]的研究,控制玻璃化的有效措施有:(1)增加蔗糖和琼脂的浓度,以3%~4%蔗糖和0.6%琼脂较好;(2)降低培养容器内部环境的相对湿度;(3)适当降低培养基中细胞分裂素浓度;(4)适当低温处理,昼夜变温交替;(5)增加自然光;(6)增加培养基中Ca、Mg、Mn、K、P、Fe、Cu元素含量,降低N和Cl元素比例,特别是降低铵态氮浓度,提高硝态氮含量;(7)改善容器通风换气条件,用棉花塞代替塑料封口膜。

4 组培技术的应用

4.1 育种

4.1.1 多倍体育种

杜鹃花属植物多倍体的培育往往是采用秋水仙素、氨磺灵、氟乐灵等有丝分裂抑制剂对离体茎尖、愈伤组织进行诱导。Vainola[53]用秋水仙素和氨磺灵对杜鹃花的离体茎尖进行处理,成功诱导出四倍体杜鹃;Hebert等[54]在叶片愈伤组织的不定芽诱导培养基中添加氨磺灵进行诱导,获得可育的四倍体。彭绿春等[55]用0.15%秋水仙素浸泡处理腋花杜鹃(R.racemosum)无菌幼苗的茎段,通过茎段侧芽及其基部愈伤组织分化的丛生芽分离变异株,得到四倍体腋花杜鹃。此外,De Schepper等[56]发现,在二倍体杂交的植株上异于花瓣颜色的边缘组织是四倍体,用花瓣边缘组织为材料,进行离体组织培养,成功获得了四倍体比利时盆栽杜鹃。

4.1.2 基因工程育种

茎段、叶片离体再生体系的建立可用于杜鹃花属植物的遗传转化研究。Ueno等[57]以品种杜鹃花的茎、叶作为共培养材料,通过农杆菌介导,将NT⁃PII和β~GUS基因整合到植物体内。Dunemann等[58]利用茎段培养,通过农杆菌介导法对几种常绿的杜鹃花属植物转化了农杆菌的rolB和Fro2基因。高文强[59]以映山红(R.simsii)叶片愈伤组织为受体材料,利用农杆菌介导法将Na+/H+逆向转运蛋白基因AtNHX1成功导入映山红基因组中,建立了映山红遗传转化体系。Knapp等[60]以R.catawbiense叶片为外植体进行离体培养,利用基因枪法转入报告基因ui⁃dA和GFP。

4.1.3 诱变育种

器官组织再生尤其是叶片再生的组培技术常用于杜鹃花属植物耐盐、碱突变体的筛选。王长泉和宋恒[42]用60Coγ射线做诱变剂,对西鹃品种‘王冠’离体叶片产生的不定芽进行了耐盐筛选,获得了耐盐的突变系,且表明选取杜鹃花属植物叶片作为组织培养材料选育突变体会提高变异频率并简化筛选程序。孙振元等[43]利用由NaHCO3建立的高pH值筛选培养基对毛白杜鹃(R.mucronatum)组培叶片再生的丛生芽进行了耐碱筛选,获得耐碱突变体植株。组培快繁技术为诱变后变异植株的保存提供技术支持。兰熙[49]以照山白(R.micranthum)和迎红杜鹃(R.mucronulatum)的无菌苗茎段为外植体建立了组织培养体系,用于辐射诱变后变异株的保存和扩繁。

4.2 种质资源保存

常温条件下,利用“低营养矮化常温”的方法在试管内保存杜鹃花属植物的种质资源[33]。杜鹃花属植物组培苗常用的离体保存生长调节剂有丁酰肼(Daminozide,B9)、脱落酸(Abscisic acid,ABA)、多效唑(Paclobutrazol,PP333)等。牛皮杜鹃的种质试管保存培养基为:1/6 MS(大量元素)+1/4 MS(微量元素)+1/2 MS(铁盐)+1/4 MS(有机物质)+B93.5 mg/L[33];照山白试管保存培养基为N-68+B92.3 mg/L+根皮苷1.5 mg/L,保存时间可达36个月以上[61]。二乔杜鹃组培苗较为理想的离体保存培养基为:WPM+ABA 0.5 mg/L+PP33320 mg/L+蔗糖30 g/L+琼脂5 g/L,保存200 d后存活率达75%以上[62]。大多数研究是以新生嫩芽为外植体,通过嫩芽基部直接再生芽苗进行离体保存,但利用杜鹃花属植物的茎尖、嫩叶、花蕾通过直接分化不定芽从而形成组培苗进行离体保存最为合适,其离体培养技术的完善对杜鹃花种质资源长期稳定保存意义重大[62]。

4.3 获得次生代谢产物

组培苗具备代替原植物提取药用成分的可能性,因为组织培养的过程中产生的代谢物质,有很多是有药用价值的。于秋艳[63]测定了牛皮杜鹃组培苗中芦丁与单宁酸等有效成分含量,发现组培苗对其药用价值的开发具有现实意义。牛皮杜鹃组培中产生的愈伤组织中芦丁与单宁酸含量均高于组培苗,若愈伤组织可直接入药,其大规模培养将具有更广阔的前景。

5 结论与展望

国内外研究者在杜鹃花属植物组织培养的外植体选择、基本培养基筛选、植物激素种类及浓度选择等方面进行了大量研究,并取得了较好成果,针对常见的技术问题也提出了相应的对策。但成功进行组织培养的杜鹃花种类有限,大多是常绿杜鹃花,落叶杜鹃花很少。部分种类仍存在长势弱、增殖率及生根率低的情况。杜鹃花属植物的种和品种间存在差别,因此探索建立与优化更多杜鹃花属植物的组培再生体系仍是需要解决的问题。

在外植体方面,以茎尖、茎段、叶片、花芽、胚轴、种子等外植体进行培养都取得了成功,但几乎未见细胞、原生质体、花药培养等更高层次的研究。体细胞胚胎发生的再生途径还未见研究。体细胞胚胎发生具有遗传稳定、再生频率高等优点,是人工种子的技术基础、制备原生质体的材料,间接体胚发生过程中产生的无性系变异有利于突变体的选择。因此,探索杜鹃花属植物的体细胞胚胎发生的再生途径对相关的种质资源保存、遗传改良和细胞分化和全能性机理的研究有重要意义。

在组培技术的应用方面,组培技术结合多倍体育种、基因工程育种、筛选突变体等的研究都较少,且处于起步阶段。建立和优化不同外植体的离体再生体系并将其应用于育种、种质资源的保存等方面也具有现实意义。