臭氧化0.9%氯化钠溶液治疗兔VX2 肿瘤模型有效性和安全性研究

2021-12-16王凌霄杨朝爱杨继金

罗 荣, 王凌霄, 刘 航, 杨朝爱, 江 旭, 杨继金

Sweet 等[1]1980 年研究报道,某些 浓度 臭氧 在不影响正常细胞情况下可抑制肿瘤细胞增殖。 魏强等[2]报道,将不同浓度医用臭氧气体通过瘤内注射方式注入VX2 瘤内,证实臭氧可损伤肿瘤细胞及瘤内血管内皮细胞。 临床研究表明,放疗联合臭氧疗法与单一放疗相比更能改善肿瘤患者生存预后及生活质量,臭氧与5-氟尿嘧啶及顺铂联合作用于人结肠癌细胞可起到化疗增敏作用[3-5]。 研究报道,臭氧有抑瘤作用[6-8]。 因此,臭氧疗法及其联合放化疗治疗肿瘤具有可行性。 本实验研究拟在超声导引下将浓度为20 μg/mL 医用臭氧气体制作的臭氧化0.9%氯化钠溶液,以2 倍于肿瘤体积剂量瘤内注射方式注入VX2 肿瘤,间隔一定时间检测肿瘤大小、血常规及肝肾功能,验证其治疗效果,为临床应用奠定基础。

1 材料与方法

1.1 兔VX2 肿瘤模型制作

取2~2.5 kg 雄性新西兰大白兔90 只, 经过3~5 d 饲养后开始种植 VX2 肿瘤。 VX2 瘤株取自长海医院核医学科传代瘤兔,将瘤株中央坏死部分去除后,用无菌眼科剪将边缘鱼肉样活性肿瘤组织剪成体积约为1 mm3瘤块,接种于实验兔后腿内侧肌肉内,待肿瘤长至1~1.5 cm 时进入实验。

1.2 臭氧化0.9%氯化钠溶液制备及其浓度测量

实验前24 h 将所需0.9%氯化钠溶液30 mL 置入4℃冰箱保存,实验开始前30 min 取出;将医用臭氧气体(臭氧发生器参数:浓度20 μg/mL,速率3 L/min,输出时间20 min)通入备用0.9%氯化钠溶液,使用多个冰袋维持其所需低温环境;实验用臭氧化0.9%氯化钠溶液制作完成后,立即检测溶液中臭氧浓度。实验用臭氧化0.9%氯化钠溶液中臭氧浓度为0.25~0.5 mg/L。

1.3 实验分组及治疗处理

将成功建模的72 只瘤兔以随机数字表法均分为4 组(各18 只),静脉麻醉后心脏采血3 mL,超声检测肿瘤大小并记录最大切面长径(a)及与之相垂直的短径(b),按 V=1/2 ab2计算肿瘤体积。 各组处理措施: 超声导引下A 组单次注射0.9%氯化钠溶液,B 组单次注射臭氧化0.9%氯化钠溶液,C 组2次注射臭氧化0.9%氯化钠溶液(1 次/d,连续2 d),D 组3 次注射臭氧化0.9%氯化钠溶液(1 次/d,连续3 d),剂量均为2 倍肿瘤体积。 治疗前、治疗后每间隔4 d 检测肿瘤大小及从心脏采血3 mL。

1.4 检测指标

①肿瘤生长率: 实验前按照前述方法检测肿瘤大小,记录相应长短径,并计算肿瘤体积(V0),V4、V8、V12为 第 4、8、12 天 肿 瘤 体 积 ;V4/V0×100% 、V8/V0×100%、V12/V0×100%分别为第 4、8、12 天肿瘤生长速率。 ②血常规和肝肾功能:治疗前1 h、治疗后每间隔4 d 均于心脏采血3 mL,分别置于相应检测试管, 其中生化检测试管先置于离心机中离心(3 500 r/min×10 min); 主要检测: 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血小板计数(BPC)、血红蛋白(Hb)、丙氨酸转氨酶(ALT)、天冬氨酸转氨酶(AST)、肌酐(Cr)及尿素(Urea),总胆红素于实验过程中均低于检测限值。

1.5 统计学方法

2 结果

处理前各组肿瘤体积间差异均无统计学意义(P>0.05),见表 1。 各时点肿瘤生长速率比较结果显示, 各组肿瘤在实验周期内均不同程度增大,但B、C、D 组肿瘤生长率均明显低于A 组,差异均有统计学意义(P<0.05);B、C、D 组间差异均无统计学意义(P>0.05),其中 B 组最低(效果最佳),见表 2。

表1 各组处理前肿瘤体积比较 mm3,

表1 各组处理前肿瘤体积比较 mm3,

组别 处理前肿瘤体积A 组(n=6) 340.41±206.90 B 组(n=6) 293.74±175.00 C 组(n=6) 267.69±152.36 D 组(n=6) 248.71±146.69 F 值 0.962 P 值 0.416

表2 各组肿瘤生长率比较 %,

表2 各组肿瘤生长率比较 %,

*与 A 组相比,P<0.05

组别 第4 天 第8 天 第12 天A 组(n=6) 334.40±86.12 800.83±309.96 1 881.40±1 043.17 B 组(n=6) 221.84±68.31* 485.21±137.62* 743.71±266.10*C 组(n=6) 260.84±80.87* 598.81±263.93* 992.03±693.87*D 组(n=6) 257.27±72.18* 496.80±228.98* 991.87±493.37*F 值 6.752 4.324 3.188 P 值 <0.000 1 0.009 0.046

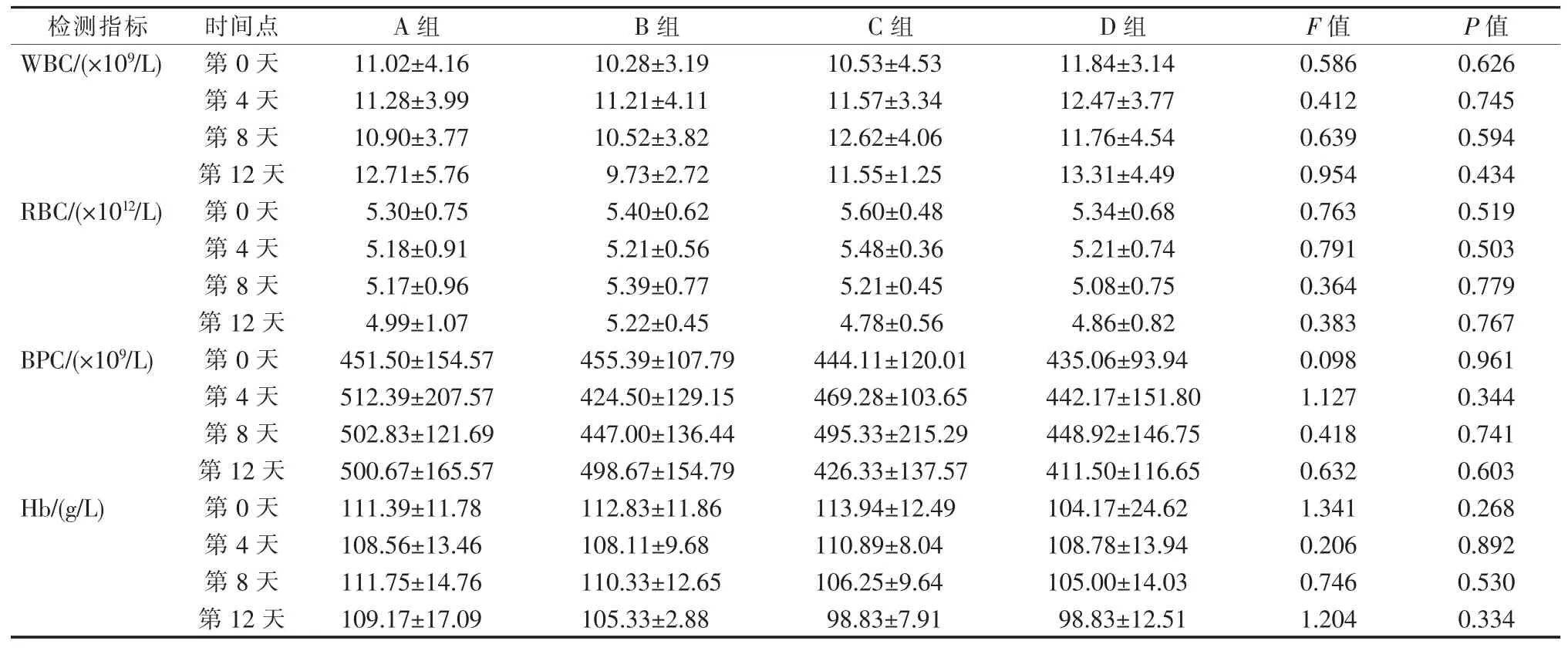

各组处理前后血常规指标(WBC、RBC、BPC、Hb)变化见表 3,肝肾功能指标(ALT、AST、Cr、Urea)变化见表4,实验过程中各组指标均有所波动(轻度升高或降低), 但同一时点不同组间差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 各组处理前后血常规变化

表3 各组处理前后血常规变化

检测指标 时间点 A 组 B 组 C 组 D 组 F 值 P 值WBC/(×109/L) 第 0 天 11.02±4.16 10.28±3.19 10.53±4.53 11.84±3.14 0.586 0.626第 4 天 11.28±3.99 11.21±4.11 11.57±3.34 12.47±3.77 0.412 0.745第 8 天 10.90±3.77 10.52±3.82 12.62±4.06 11.76±4.54 0.639 0.594第 12 天 12.71±5.76 9.73±2.72 11.55±1.25 13.31±4.49 0.954 0.434 RBC/(×1012/L) 第 0 天 5.30±0.75 5.40±0.62 5.60±0.48 5.34±0.68 0.763 0.519第 4 天 5.18±0.91 5.21±0.56 5.48±0.36 5.21±0.74 0.791 0.503第 8 天 5.17±0.96 5.39±0.77 5.21±0.45 5.08±0.75 0.364 0.779第 12 天 4.99±1.07 5.22±0.45 4.78±0.56 4.86±0.82 0.383 0.767 BPC/(×109/L) 第 0 天 451.50±154.57 455.39±107.79 444.11±120.01 435.06±93.94 0.098 0.961第 4 天 512.39±207.57 424.50±129.15 469.28±103.65 442.17±151.80 1.127 0.344第 8 天 502.83±121.69 447.00±136.44 495.33±215.29 448.92±146.75 0.418 0.741第 12 天 500.67±165.57 498.67±154.79 426.33±137.57 411.50±116.65 0.632 0.603 Hb/(g/L) 第 0 天 111.39±11.78 112.83±11.86 113.94±12.49 104.17±24.62 1.341 0.268第 4 天 108.56±13.46 108.11±9.68 110.89±8.04 108.78±13.94 0.206 0.892第 8 天 111.75±14.76 110.33±12.65 106.25±9.64 105.00±14.03 0.746 0.530第 12 天 109.17±17.09 105.33±2.88 98.83±7.91 98.83±12.51 1.204 0.334

表4 各组处理前后肝肾功能变化

表4 各组处理前后肝肾功能变化

检测指标 时间点 A 组 B 组 C 组 D 组 F 值 P 值ALT/(U/L) 第 0 天 56.61±24.20 54.61±19.58 56.33±17.75 62.56±35.15 0.343 0.794第 4 天 72.11±63.34 55.17±25.19 61.72±18.95 54.33±18.86 0.906 0.443第 8 天 60.25±26.75 60.83±24.10 54.75±16.66 50.42±16.52 0.630 0.599第 12 天 56.12±18.68 49.67±18.60 67.67±28.34 52.17±20.61 0.792 0.513 AST/(U/L) 第 0 天 56.61±24.20 54.61±19.58 56.33±17.75 62.56±35.15 0.343 0.794第 4 天 72.11±63.34 55.17±25.19 61.72±18.95 54.33±18.86 0.906 0.443第 8 天 60.25±26.75 60.83±24.10 54.75±16.66 50.42±16.52 0.630 0.599第 12 天 56.12±18.68 49.67±18.60 67.67±28.34 52.17±20.61 0.792 0.513 Cr/(μmol/L) 第 0 天 74.67±17.79 76.11±9.89 84.28±14.75 77.50±18.01 1.362 0.262第 4 天 75.67±12.97 75.20±21.39 83.94±16.56 73.67±20.92 1.154 0.334第 8 天 79.50±18.76 81.67±30.10 81.83±20.17 82.08±30.70 0.026 0.994第 12 天 67.33±17.81 79.00±9.01 76.00±13.54 66.83±10.76 1.298 0.303 Urea/(mmol/L) 第 0 天 8.18±1.23 8.25±1.42 8.99±1.29 8.52±1.89 1.362 0.262第 4 天 8.44±1.28 8.54±1.85 9.10±1.81 8.74±2.18 1.154 0.334第 8 天 10.28±1.98 9.50±4.11 10.37±4.22 10.73±3.72 0.026 0.994第 12 天 10.28±3.14 10.63±5.92 11.62±2.27 9.37±2.63 1.298 0.303

3 讨论

臭氧又称活性氧,具有强氧化性,然而其稳定性极差,易转化为氧气(O2)进入稳定状态,其气体状态容易引起患者及操作者呼吸道毒性,因此临床价值未得到认可;但臭氧气体易溶解,将其溶于水后可降低呼吸道毒性且更易操作,使其研究价值再次被相关研究者重视[9]。 臭氧气体溶于0.9%氯化钠溶液后可形成过氧化氢(H2O2)、超氧阴离子(O2-)、单态氧原子等活性氧(ROS),ROS 成分进入人体后还可形成脂质过氧化物(LPO)[10]。 研究表明肿瘤细胞缺乏超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶等抗氧化还原物质[11],因此与正常细胞相比更容易受到ROS 成分攻击。

本实验研究显示臭氧化0.9%氯化钠溶液瘤内注射可抑制肿瘤生长。 臭氧化0.9%氯化钠溶液中ROS 成分进入肿瘤内可与其内蛋白质、脂质等多种成分发生反应,使相关蛋白质处于失活状态,甚至破坏细胞完整性,从而杀伤或杀灭肿瘤细胞[12]。ROS杀伤或杀灭肿瘤细胞可通过两种方式完成,一是调节肿瘤细胞凋亡, 二是损害肿瘤细胞线粒体功能,而损害细胞线粒体可能占主导作用,ROS 成分进入细胞内后可破坏线粒体结构,导致线粒体内信号转导通路受破坏、能量生成受阻,最终导致肿瘤细胞损伤甚至死亡[13]。 魏强等[2]研究发现,不同浓度臭氧气体瘤内注射后即刻使肿瘤细胞超微结构发生改变,如线粒体肿胀、内质网扩张、核周间隙增宽,甚至发生细胞膜崩解、组织结构消失等。 一些研究证实臭氧对肿瘤内细胞凋亡并无明显影响[6,14]。 本研本研究表明, 连续2 次、3 次瘤内注射臭氧化0.9%氯化钠溶液并不能使肿瘤生长速度减慢的效果得到进一步增加,相反在各时点肿瘤生长速率似乎还略高于单次注射组。 原因可能在于:①短时间内多次刺激(静脉麻醉、瘤内注射)造成的应激刺激肿瘤生长, 削弱了臭氧化0.9%氯化钠溶液的抑瘤作用。早期研究显示短暂应激产生的激素可刺激骨髓细胞,促使免疫细胞提前进入循环系统,然而应激时间过长可使循环中免疫细胞活性减低甚至调亡[15]。 有研究也证实多次臭氧化0.9%氯化钠溶液瘤内注射可使肿瘤内淋巴细胞浸润增加及相关促进血管生成因子增加[16]。 ②多次瘤内注射造成的肿瘤包膜削弱对肿瘤生长的限制作用(解剖发现肿瘤中央坏死,沿针道方向肿瘤包膜边沿出现肿瘤生长)。 然而关于多次瘤内注射臭氧化0.9%氯化钠溶液抑瘤作用减弱的机制,还需进一步探索。

正常情况下, 正常细胞及其周围环境中存在SOD、CAT、谷胱甘肽过氧化物酶等抗氧化物,少量ROS 成分进入周围正常组织即可被其内抗氧化物质还原,从而无明显影响。 本研究证实臭氧化0.9%氯化钠溶液瘤内注射对血常规及肝肾功能并无显著影响。Rossmann 等[17]将一定量臭氧化蒸馏水或臭氧气体通过不同方式(腹腔内注射、皮下注射及肌内注射等)注入瘤内或机体内研究抗肿瘤疗效,发现对机体影响轻微或无明显影响。 因此,瘤内注射臭氧化0.9%氯化钠溶液安全可行。

综上, 臭氧化0.9%氯化钠溶液瘤内注射可安全有效地抑制肿瘤生长。 但具体机制还需进一步研究。