11-104 工作面软弱顶板顶帮协同支护技术研究

2021-12-14王飞飞

王飞飞

(山西焦煤集团介休正益煤业有限公司,山西 介休 032000)

1 概况

正益煤业11-104 工作面位于一采区,工作面南邻西运输大巷,西邻西翼回风下山,东部为未开采的实体煤,北邻F17 正断层(落差10.6 m)。工作面开采11#煤层,煤层均厚为2.5 m,平均倾角为10°,含有一层夹矸,煤层顶底板岩层特征见表1。11-104 工作面运输顺槽沿煤层底板掘进,巷道断面为矩形,掘进宽×高=4.0 m×3.0 m。由于巷道顶板岩层较为软弱,顶板属于软弱顶板,为有效保障巷道围岩的稳定,需进行软弱顶板围岩控制技术研究。

表1 顶底板岩层特征表

2 顶帮协同支护技术

2.1 复合软弱顶板破坏机理

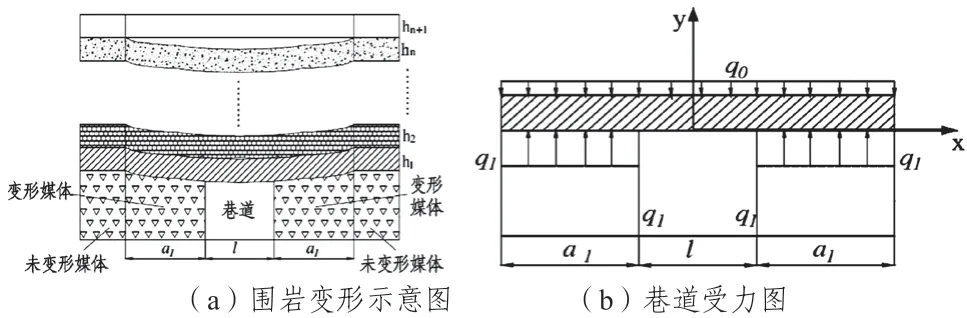

在软弱围岩内开掘巷道时,巷道在无支护条件下,顶板及两帮煤体的变形空间关系如图1(a)。从图中能够看出,部分顶板发生一定的离层变形,且离层变形的顶板岩层会挤压两帮煤体,两帮煤体在受到上覆离层顶板压力的作用下出现一定的极限塑性区[1-3]。

图1 巷道无支护下围岩变形及力学模型示意图

为有效分析软弱复合顶板巷道的破坏机理,取单位为1 的巷道进行受力分析,建立复合软弱顶板巷道力学模型如图1(b)。图中l 为巷道的宽度,m;a1为帮部极限塑性区的宽度,m;q1为帮部塑性挤压变形后的残余抗压强度,MPa;q0为顶板岩层受到的覆岩压力,kN。根据建立的力学模型,通过力学推导巷道的力学平衡条件为:

由于模型为对称结构,通过对受力模型的右半部分进行受力分析,能够得出直接顶岩层各截面上的弯矩为:

式中:M为直接顶受到的最大弯矩值,N·m;其余各项符号的含义同上。从公式(2)中能够看出,巷道直接顶各岩层最大弯矩在x=0 或l/2 的位置处取得,即巷道最大弯矩出现在巷道肩角或中间位置[4-5],巷道最大弯矩处的最大弯曲正应力的表达式为:

式中:W=h2/6;h为岩层的厚度,m;σmax为巷道顶板最大弯矩处受到的最大弯曲正应力,MPa。

从式(2)中能够看出,巷道顶板最大弯矩处受到的最大弯曲正应力随着帮部极限塑性区宽度的增大而逐渐增大。若为有效地加强帮部支护,此时巷道两帮塑性区的发育宽度会逐渐增大,随着两帮塑性区宽度的扩大,巷道顶板所受的最大拉应力σmax会持续增大,顶板岩层所受的拉应力会增大至顶板出现拉伸破坏现象[6]。据此可知,若要有效保障复合软弱顶板的稳定,可通过增大巷道帮部围岩体支护强度的方式。

2.2 顶帮协同支护原理

根据上述复合软弱顶板破坏机理的分析结果可知,针对该类围岩的巷道进行支护时,由于顶板岩层软弱,仅从提高顶板岩层支护强度的角度出发较难控制围岩变形,也需要提高巷道帮部煤岩体的支护强度,使得巷帮在一定程度可分担顶板岩层承载的荷载,使得巷道在顶板和帮部实现协同支护。复合软弱顶板采用锚杆+补强锚索的支护形式,可有效强化巷道顶板的强度,且锚索的锚固长度需保障锚固在顶板稳定岩层内,以有效控制顶板岩层中离层现象的出现。巷道帮部采用锚杆+锚索的联合支护技术,锚杆的主要作用为加强帮部煤体锚固体的强度,锚索通过锚固在深部未塑性变形的区域向浅部煤体内施工高预拉力,一次达到增强煤体强度和承载性能的效果。具体复合软弱顶板巷道顶帮协同支护技术控制思路如图2。

图2 顶帮协同支护控制思路示意图

复合软弱顶板巷道围岩在帮部施工锚杆和锚索后,帮部煤体的强度得到了有效的强化加固,提高了帮部的承载能力,达到间接控制顶板下沉的效果,以此实现复合软弱顶板巷道帮顶同治的支护效果。

3 支护方案与效果

3.1 支护方案

根据11-104 回风顺槽的地质条件,结合顶帮协同支护控制思路,确定巷道采用高强锚网索支护,顶板及帮部均采用锚杆+锚索的支护方式,具体支护参数如下:

(1)顶板支护。锚杆采用左旋无纵筋螺纹钢锚杆,型号为HRB335,规格Φ20 mm×2400 mm,间排距800 mm×800 mm,锚杆采用加长锚固,锚固作业时Z2360 和CK2335 树脂锚固剂各一支,巷道顶角两锚杆与顶板成15°布置,其余垂直顶板布置,锚杆预紧扭矩为300 N·m;顶板锚索采用1×7股高强钢绞线,规格Φ21.6 mm×8300 mm,锚索布置形式为“2-2-2”,即每间隔两排锚杆布置一排锚索,间排距1600 mm×1600 mm,锚索采用一支CK2335 和两支Z2360 型树脂锚固剂进行锚固,预紧力为150 kN,锚索均垂直于巷道顶板进行打设,巷道表面铺设10#铁丝金属网进行护表,锚杆索间通过钢筋梯子梁进行连接。

(2)两帮支护。锚杆材质、规格参数、锚固形式均同顶板锚杆,间排距为800 mm×800 mm,预紧扭矩为300 N·m,帮部锚索采用1×7 股钢绞线,规格参数为Φ21.6 mm×4200 mm,帮部锚索同样采用“2-2-2”布置,间隔两排锚杆打设2 根锚索,锚索间排距为1400 mm×1600 mm,锚索托盘配套采用300 mm×300 mm×16 mm 的蝶形托盘,锚索预紧力为50 kN,锚杆索间通过Φ16 mm 的钢筋梯子梁进行连接。

具体11-104 回风顺槽锚杆索支护参数如图3。

图3 11-104 回风顺槽支护布置示意图

3.2 效果分析

11-104 回风顺槽掘进期间,采用十字布点法进行巷道围岩变形量的观测分析,巷道每间隔50 m布置一个围岩变形量观测点,测点均从掘进迎头的位置处开始布置,围岩观测作业持续进行130 d,基于围岩变形量的观测结果得出围岩变形曲线。现取测点1#和5#的围岩变形曲线图进行具体分析,曲线如图4。

分析图4 可知,巷道掘进期间,围岩变形可划分为三个阶段:初始阶段、快速变形阶段和稳定阶段。其中,巷道初始阶段为巷道掘出0~10 d,该阶段围岩变形速率相对较低,但围岩处于持续变形状态;快速变形阶段为巷道掘出11~30 d,围岩在该阶段内变形速率较大,围岩变形量快速增大;稳定阶段为巷道掘出30 d 后,巷道围岩在该阶段内围岩变形基本不再增加,围岩变形处于稳定状态。巷道掘进期间顶底板和两帮最大移近量分别为76 mm 和119 mm,据此可知,回风顺槽顶帮协同支护方案有效保障了围岩的稳定。

图4 巷道掘进期间围岩变形量曲线图

4 结论

根据11-104 回风顺槽的地质条件,通过分析复合软弱顶板的破坏机理,提出采用顶帮协同支护技术,基于顶帮协同支护的控制思路,具体进行巷道顶板及两帮锚杆索支护参数的设计。根据巷道掘进期间围岩变形量的观测数据可知,巷道围岩在现有支护方案下,围岩变形量小,保障了巷道围岩的稳定。