汉英双宾构式概念化差异的认知动因

2021-12-01申小阳李敦之

申小阳,李敦之

(1.中国社会科学院 语言研究所,北京 100732;2.湘潭大学 外国语学院,湘潭 411105;3.西安工业大学 文学院,西安 710021)

由于双宾构式是人类语言的普遍现象,关于汉英双宾构式的对比研究不断有研究报道。纵观以往的研究,主要集中在句法、语义两方面的探讨。文献[1]从动词的概念化方式和构式的内涵义两方面系统对比了两者的差异,将双宾动词按照传递方向分为左向、右向和左右向三种,指出汉语双宾动词的概念化方式决定和影响了双宾构式构式义的概念化方式;文献[2]以两者的语义内涵进行了探讨,提出应通过对真实世界的体验及语言的历时调查来解释两者的差异,从构式与动词互动的视角对比分析了两者的运作机制;文献[3]则基于配价理论的分析,提出汉英双宾构式在入式动词的类别和构式的配价等方面表现出相似性,在细节和子系统上和具体词汇的对等等方面表现出差异,但未讨论差异产生的原因;文献[4]基于生成语法,分析并指出,导致两者差异产生的关键在于:表“传递”义的功能语类G值不同;文献[5]从使用频率、论元凸显性和生命性等方面对比了两者的异同;文献[6]从“给予”事件的概念结构并借助语料库数据对两者的差异进行了解释。

概言之,以往的研究大多只是阐述了汉英双宾构式的句法特征和语义功能存在怎样的差异这一现实,对为什么会产生差异及形成原因却未作专门的研究与解释。文中旨在探讨究竟是什么认知机制导致汉英双宾构式呈现“舍得同构”和“舍得分立”的概念化差异,对这两种语言双宾构式差异背后的深层动因进行全面细致的分析和合情入理的阐释。

1 汉英双宾构式的概念化方式

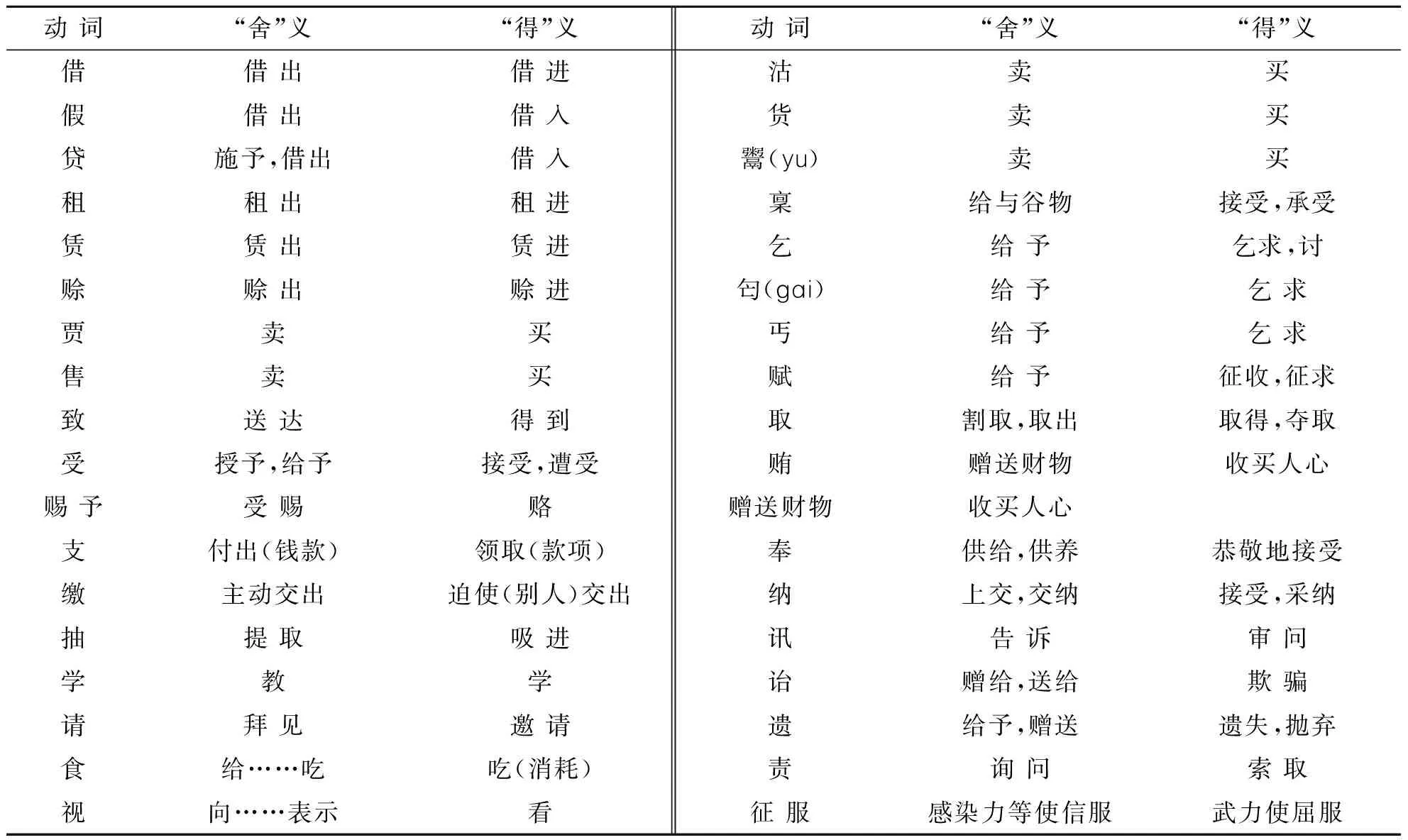

文中检索统计了2006年中华书局出版司马迁的《史记》、1961年中华书局出版李昉、扈蒙、徐铉等的《太平广记》、2016年由上海商务印书馆出版施耐庵的《水浒传》、2000年外语教学与研究出版社出版郑光(韩)注释的《老乞大》、2017年东方出版中心出版老舍的《四世同堂》和2017年浙江文艺出版社出版莫言的《红高粱家族》等作品中入句汉语双宾构式的动词,发现共有36个兼具“舍”“得”两义的动词可以入句汉语双宾构式,其中大部分为上古汉语时期的用法见表1。

表1 入句汉语双宾构式兼具“舍”“得”两义的动词Tab.1 Verbs with both the meaning of “giving”and“getting”in double object constructions

表1显示,入句汉语双宾构式的部分动词的概念化方式是“舍得同词”。如,古汉语动词“受”既表正向传递的“授予”,也表逆向传递的“接受”“遭受”;古汉语动词“”亦具有两种涵义:表“舍”义的“赐予”和含“得”义的“受赐”;古汉语动词“讯”也兼具两义:正向传递的“告诉”和逆向传递的“(被)审问”。表1中其他动词均兼表“给予”和“获得”两种涵义,且都不区分传递的正反方向。

随着时间的推移和人们对语义表达日益精密化的需要,表1中这些不区分正反传递方向的动词逐渐走向分化或消亡。走向分化的有:“受,乞,缴,支,抽,学,致,请,售,食,视,闻,奉,纳,假,贿,赂,遗,责”等。如古汉语动词表“舍”义的动词“受”分化为“授”,原形词“受”则专门表“得”之义;古汉语时期的“视”所具“让(给)……看”义则分化为“示”,原形词“视”只留下“看”这一单层意义;“食”的“给……吃”义则分化为“饲”,“食”本身仅表“吃”这一单层意义,等;走向消亡的动词主要包括:“赋,,稟,匄,丐,敛,鬻,货,贾,沽,讯,诒”等,它们不但不再兼具“舍”“得”两义,而且还不能再进入现代汉语双宾构式。

不过,仍有少数动词兼表“舍”“得”两义,如“借、租、赊、赁、贷、取”等。将这类现象称作动词的“舍得同形”,认为它是汉民族的“总体扫描”概念化视角在汉语动词上的一种典型反映。

考察语料还发现,“给予”和“获得”两义均是汉语双宾构式抽象构式义的原型[7]。例如:

(1) 我上了他一门课;

(2) 我贷了他十万块钱;

(3) 我分了他一碗羹汤。

例(1)~(3)为汉语双宾构式,若没有具体语境的参照,都可表两种涵义。例(1)既可理解为“我(以学生的身份)听了他的一堂课”,即“上课”作“听课”解,整个句子表“获得”义,也可理解为“我(以老师的身份)给他讲授了一堂课”,把“上课”作“授课”解,整个句子表“给予”义;同理,示例(2)也有“我贷给他十万块钱”(“贷”表“给予”义)和“我贷得他十万块钱”两种语义解读(“贷”表“获得”义);示例(3)亦是既可以作“我分给他一碗汤”(“分”表“给予”)理解,也可以解作“我分得他一部分汤”(“分”表“获得”)。汉语双宾构式的抽象构式义同入句动词一样,也不区分动作“传递”的方向。具体语境下例(1)~(3)究竟表哪一种语义功能,则由具体语境锁定或通过单独加“得”或“给”等之类的助动词予以突显表达来补足。

由上述分析可得,汉语双宾构式的形义匹配模式为“一种形式‘SVOiOd’托举‘舍’‘得’两种意义”,简称为“舍得同构”。

例(1)~(3)若用英语表达,则如下:

(4) a:I taught him a course;

b:He conducted a course for me.

(5) a:I lent him a hundred thousand dollars;

b:I borrowed a hundred thousand dollars from him.

(6) a:I gave him a bowl of soup;

b:I split his soup for myself.

例(4)~(6)显示,英语无直接与汉语双宾构式语义对应的句法结构,仅采用表“舍”的英语双宾构式和表“得”的英语介词与格两种构式,才能与之对应。换言之,英语与汉语不同:汉语双宾构式集中了现实场景中所有包含“舍得关系”的总集,而英语双宾构式只涉及其中的一部分,还有一部分其结构无法包括。英语双宾构式的抽象构式义和英语双宾动词的概念化方式都跟汉语不同:汉语双宾动词只是保留了动词的动作轮廓,不涉及方向;而英语双宾动词本身具有强时间性,同时还融合了动作的方向,而且也是自古有之。例如:

(7)OldEnglish:Wiglaf maelode,wordrihta fela sægde gesium (him wæs sefa geomor):“Ict mæl geman,bær (There,where) we meduegun,onne we geheton(to order,command) ussum hlaforde in biorsele,e usas beagas(a ring) geaf,aæt we hima gugetawa gyldan woldon gif him byslicu bearf gelumpe,helmas ond heard sweord”.(Beowulf 2631-2638)

ModernEnglish:Wiglaf spake,and his words were sage; sad in spirit,he said to his comrades:“I remember the time,when mead we took,what promise we made to this prince of ours in the banquet-hall,to our breaker-of-rings,for gear of combat to give him requital,for hard-sword and helmet,if hap should bring stress of this sort”!

(8)OldEnglish:Onda Beowulfe bega gehwæres eodor Ingwina onweald geteah,wicga ond wæpna,het hine wel brucan.(Beowulf 1043-1045)

ModernEnglish:Ne’er failed his valor in the crush of combat when corpses fell.To Beowulf over them both then gave the refuge-of-Ingwines (west-Germanic) right and power,o’er war-steeds and weapons:wished him joy of them.

例(7)~(8)显示,入句英语双宾构式的动词除表达“传递”这一语义功能之外,它本身还指示了“动作传递的方向”。例如:用“geaf”指示“右向传递”,“bega”则指示“左向传递”。英语双宾构式的抽象构式义也指示“右向传递”。例如:

(9) John baked Mary a cake.

(10) I tipped her five dollars.

例(9)~(10)显示,“bake”和“tip”本身是仅表“制造”或“提供”义而无“方向”义的英语动词,却在进入英语双宾构式之后,同英语双宾构式一道表达“右向传递”。这说明英语双宾构式抽象构式义的内涵是[+传递][+右向]。才使得原本不表“方向”义的动词“bake”和“tip”,在进入英语双宾构式后,因受到构式的压制,而后获得了一个表“右向传递”的意义。所以,例(9)作“约翰为玛丽烘焙了一个蛋糕”理解,即“蛋糕烘焙好之后,有一个自John向Mary的传递”。例(10)解作“我给了她五美元小费”,即“小费发生了一个由‘I’到‘her’的传递”。

由上述分析可见,部分入句汉语双宾构式的动词,一次可以同时激活“舍”“得”两种不同传递过程。而入句英语双宾构式的动词一次只能编码一个“转移过程”,另一个“转移过程”则需要另一个动词来表达。英民族采用两种不同的构式来对现实世界中蕴含“舍得”关系的事件场景进行概念化:事件“舍”使用英语双宾构式来表达;事件“得”则须使用英语介词与格构式来表达。将英语采用两种不同构式来分开表达事件“舍”和事件“得”的概念化方式称作“舍得分立”。

汉英双宾构式的概念化方式存在差异:前者是“舍得同构”,后者为“舍得分立”。文中将重点探析导致汉英双宾构式概念化方式差异产生的根本动因。

2 汉英双宾构式概念化差异的认知动因

“总体扫描”和“顺序扫描”是认知语法奠基人R.W.Langacker提出的人对客观世界进行主观识解时具有的两种不同概念化视角[8],是人类公认的两种心智扫描方式[9]。“总体扫描”是指人们对客观世界中所发生情况的各个方面,采用整体观测的视角,以累积的方式对其进行心智扫描或认知处理,结果是一个复杂结构的所有方面能够共存并同时可及。“顺序扫描”是指人们对外在的这个现实世界的各个部分,进行一种镜头推进式的分离观测。在这种观测视角下,一系列的状态或各个部分随着时间的展开以非累积的方式被依次逐一地进行概念化,结果是每一个部分都被概念化为一个独立的结构。

受体验哲学的观点“概念的形成是语言使用者对客观场景进行主观识解的结果”的启发,文中从汉英民族对外部现实世界客观场景的不同概念化视角来探究和解释致使汉英双宾构式呈现“舍得同构”与“舍得分立”之概念化差异的深层动因。

2.1汉民族的“总括扫描”视角造就汉语双宾构式的“舍得同构”

“舍得同构”的汉语双宾构式是汉民族对客观世界中蕴含“舍得关系”的事件场景采用R.W.Langacker归结的“总体扫描”概念化视角进行主观识解的结果。

正向传递和逆向传递的过程并不是观测者所要凸显的状态,在汉民族的总体扫描概念化视角下,观测者真正要突显的是动作整体“传递”。汉语之所以用“舍得同构”的双宾构式来统一概念化表达现实场景中所有包含“舍得关系”的总集,主要是受汉民族的“总体扫描”概念化视角的影响所致。因为,以累加方式加工的“总体扫描”概念化视角,让他们将“给予”和“获得”两个不同的转移过程视为构成一个动作整体“传递”的两个成分状态。汉民族将“给予”和“获得”两个传递过程识解成一个整体的两个成分状态,两者之间是一个“你(舍)中有我(得)”“我(得)中有你(舍)”相互包含、相辅相成的关系。例如:

(11) 姐姐借我一支毛笔。

若不考虑具体语境,听话人听到例(11)“姐姐借我一支毛笔”,在心里同时激活两种语义:① “姐姐借给我一支毛笔”(由姐姐至我的正向传递);② “姐姐从我这借了一支毛笔”(从我到姐姐的逆向传递)。即,汉民族在对事件场景“传递”进行语言再造时运用了总体扫描的概念化视角。在该视角下,“由姐姐至我的正向传递(即‘获得’)”和“从我到姐姐的逆向传递(即‘给予)”被当作复杂事件“传递”的两个成分状态,以累加的方式、叠加概念化为一个包含“舍”“得”、“舍得共存”的有界动作整体“传递”。换言之,汉语双宾构式中的双宾动词“借”是去时间性的,汉语双宾构式的抽象构式义也是去时间性的,它表述的不是一个连续的运动事件“先舍后得”,而是一个泛时间性的有界动作“舍得共存”。

对汉语双宾构式还进行了历时的考察,发现自甲骨文时期开始,汉语存在兼具“给予”和“获得”两义的双宾动词和双宾构式。例如:

(12) 初,苏秦之燕,贷人百钱为资。及得富贵,以百金偿之。

(13) 武王亲释其缚,受其璧而祓之,焚其榇,礼而命之,使复其所。

例(12)“贷”意为“借入”,例(13)“受”意为“授予”。它们表明,古代汉语的双宾构式和部分入句双宾构式的动词兼具“舍”“得”两义。因此,“舍”“得”两义都是汉语双宾构式的原型构式义。同时,还反映了汉民族自古代汉语时期,就采用总体扫描的概念化视角,从宏观上对蕴含“舍得关系”的现实场景事件做统一整体观测,结果是将原本占据不同时间空间、表达不同传递过程的动作“贷入”和“贷出”、“授予”和“接受”,以累积的方式叠加概念化成一个动作整体“贷”或“受”。

在汉民族的整体观测框架中,兼具“舍”“得”义的动词和兼具“舍”“得”两原型义的汉语双宾构式,其时间性侧面都被最小化,其空间性侧面则都被最大化。以致动作“贷入”和“贷出”、“给予”和“获得”之间的差异都被有意淡化,之间可能的连续序列关系都被割裂。最后的结果是各个被压缩的构型“贷入”与“贷出”因重叠发生了“去时间化”,在某一特定时刻,例(12)~(13)中的成分状态“贷入”与“贷出”、“给予”和“获得”都是同步被激活。

尽管事实上,可能依旧有一种成分状态按照其自然顺序通达(比如,先舍后得),但是由于它们(“舍”、“得”)心理上已经经历了叠加,因此得以同时被激活,构成单一的格式塔(“舍得”)。如沈家煊先生所描述“总体扫描是在心理上重构一个射体经历的轨道,状态虽然也是一个接一个,但新状态出现旧状态并不消失,因此所有状态可同时作为一个整体来感知”[10]。于是,汉民族将现实场景中的“贷入”“贷出”、“给予”“获得”以累积的方式叠加概念化为一个动作整体“贷”进行感知。结果是汉语双宾构式的概念化方式呈现“舍得同构”。这样一来,既体现了汉语的经济性压倒了象似性,也反映了受汉民族“总体扫描”概念化视角对汉语双宾构式概念结构所起的作用与影响。

综上分析,基于学者对现实世界、人类认知和语言结构三者之间关系的探讨,将汉民族对同现实世界蕴含“舍得关系”场景的感知所得最后用言辞表达出来的过程。现实场景中的各个部分,如概念“舍”、概念“得”,在汉民族的“总体扫描”概念化视角下,被以累积的方式平行地激活,处理的结果是概念“舍”和概念“得”被组成一个单一的、可以共同激活的完形(格式塔),形式表征为“舍得同构”的汉语双宾构式。此外,作为总体扫描结果的汉语双宾构式,它呈现为“舍得同构”还表明了汉民族对概念“舍”和概念“得”之间存在“舍中有得”“得中有舍”相互包含关系的谙熟。

2.2 英民族的顺序扫描视角导致英语双宾构式的“舍得分立”

以R.W.Langacker提出的人类公认的两种心智扫描方式为理论框架视角进行观测,结果发现,英语“舍得分立”双宾构式的形成,则跟英语民族对客观世界中蕴含“舍得关系”的事件场景,惯于采用“顺序扫描”的视角进行认知有必然联系。例如:

(14) a.The sister lent me her writing brush;

b.The sister borrowed a writing brush from me.

观察上述实例发现,例(14a)仅关注“毛笔”从“姐姐”那里借出的传递过程,例(14b)则只涉及“毛笔”从“我”这里借得的传递过程。而且分别用不同的两个动词“lent”和“borrow”来分别表达“正向传递”和“逆向传递”。英语对蕴含“舍得关系”的现实场景的概念化方式是“舍得分立”,即用单独的动词和不同的构式来分别编码概念“给予”和概念“获得”。英语双宾构式之所以呈现“舍得分立”,是因为英民族采用“顺序扫描”的概念化视角对蕴含“舍得关系”的概念“给予”和概念“获得”依次逐个进行编码。相比来看,概念“给予”和概念“获得”,被汉民族视为一个整体两个方面,却被英语视作是相互区别、相互独立的两个阶段。

在顺序扫描的观测视角下,示例(14a)中的动词“lent”对应的传递过程“借出”和(14b)中的动词“borrow”表达的传递过程“借得”,被英民族依照不可逆的时间性路向对其逐一分步地观测和提取。这个心智扫描的过程是随着时间的推进而依次展开。传递过程“借出”或传递过程“借得”被识解为两个彼此分离、相互独立的阶段。顺序扫描的观测视角让英民族借助时间来反映事件扫描的进展,扫描的结果具有不可累加性和很强的时间性,侧重于感知过程中不同阶段的变化或细节差异,因此两个不同阶段还呈现依次发生的连贯性。相比汉民族将概念“舍”和“得”处理成同时可及,英民族却是一个时间点只能提取或激活一个概念或事件。文中对英语双宾构式的历时语料进行了考察,发现英民族自古英语时期,采用顺序扫描的概念化视角来编码蕴含“舍得关系”的现实场景。例如:

(15)OldEnglish:Ic him ba mamas,be he me sealed,geald æt gue,swa me gifee wæs,leohtan sweorde;he me lond forgeaf,eard,eelwyn.(Beowulf 2490-2493)

ModernEnglish:though one of them bought it with blood of his heart,a bargain hard:for Haethcyn proved fatal that fray,for the first-of-Geats.At morn,I heard,was the murderer killed by kinsman for kinsman,I with clash of sword,when Ongentheow met Eofor there.

(16)OldEnglish:Ne wæs æt gewrixle til,æt hie on ba healfa bicgan scoldon freonda feorum.(Beowulf 1304-1306)

ModernEnglish:Nor was Beowulf there;another house had been held apart,after giving of gold,for the Geat renowned.

古汉语用一个动词“货”表达的“买”和“卖”,古英语却需要使用两个不同的动词“sealed”(卖出)和“bicgan”(买进)方能表达,如示例(15)~(16)显示。这说明自古英语时期,英语双宾构式的概念化方式就是“舍得分立”式的,所以英语双宾构式构式义的内涵从古至今都是“给予”。

英民族对发生在不同空间时间的不同“转移过程”呈序列方式依次处理的认知扫描方式,让英语双宾构式具有很强的时间性特质。该认知扫描方式的影响作用到语言上,表现为英语双宾构式构式义的方向具有不可逆性。例如:

(17) a.John stole Mary a bike;

b.约翰 偷了 玛丽 一辆 单车。

受顺序扫描的影响,英民族对事件“给予”和事件“获得”是逐一地进行感知的,即一个时刻只能扫描处理现实场景中的一个独立事件:要么“给予”,要么“获得”。所以如例(17a)只可解作“约翰偷了一辆单车送给玛丽”,不可解作“约翰从玛丽(那里)偷得/来一辆单车”。这也是英民族“顺序扫描”的概念化视角对英语双宾构式产生作用或影响的一个具体反映。

基于前辈时贤对现实世界、人类认知和语言结构三者之间关系的探讨,将英民族对同现实世界蕴含“舍得关系”场景的感知所得最后用言辞表达出来的过程。现实场景中的各个部分,如概念“舍”、概念“得”,在英民族顺序扫描的概念化视角下,被以序列的方式分步地被依次提取或激活,结果是概念“舍”和概念“得”被识解成一个个受时间制约而分离的独立事件,两者不能在听话人脑海中同时被激活,只能依次逐一提取。概念“舍”和概念“得”之间不再是“舍中有得”“得中有舍”的相互包含关系,而是相互区别、彼此独立的分离关系。汉英双宾构式的概念化方式之所以存在“舍得同构”与“舍得分立”的差异,主要是因为汉英民族在对蕴含“舍得关系”的现实场景进行主观识解时采用了不同的概念化视角:汉民族多采用“总体扫描”而英民族常采用“顺序扫描”。例如:在汉民族总体扫描视角下的蕴含“舍得关系”的现实场景,像一枚镂刻着“数字”和“图案/花纹”两个侧面的硬币。在汉民族的心中,概念“舍”和“得”如硬币的两个侧面一般相互依存。在英民族的心中,由于受其顺序扫描的影响,概念“舍”和“得”宛如一组镜头下两张彼此独立、可以分离的不同照片。

两相比较可得,对于蕴含“舍得关系”的现实场景,汉民族多采用“总体扫描”的概念化视角。因此汉民族多看到概念“舍”和概念“得”如硬币的两个侧面般相互依存、互相包含关系。而英民族由于常采用“顺序扫描”的概念化视角,所以更侧重关注概念“舍”和概念“得”之间的差异,忽略了两者的关联与统一。

领悟上述分析可得,汉英民族各自在心智扫描的过程中也运用了“图形-背景”来构建现实世界中蕴含“舍得关系”的情景。在汉民族的总体扫描框架下,转移过程“给予”和转移过程“获得”都不是受突显的“图形”,而是“背景”,受到突显的是静态的动作整体“传递”;英民族对现实世界中蕴含“舍得关系”的情景的建构则恰好相反:转移过程“给予”和转移过程“获得”变成了被前景化的“图形”,而静态的动作整体“传递”反而沦为背景。

汉英双宾构式的概念化方式之所以呈现出“舍得同构”与“舍得分立”的差异,根本原因在于汉、英民族对现实场景中包含“舍得关系”的复杂事件的编码分别采用了不同的概念化视角:前者多采用“总体扫描”而后者常使用“顺序扫描”。对于同一客观世界中蕴含“舍得关系”的现实场景,汉语使用“舍得同构”的双宾构式,英语则使用“舍得分立”的“双宾构式”与“介词与格构式”。这说明汉英两种语言为了适合各种情景表述的需要,有自身建构句型的策略和能力。具体体现在:汉英民族不但各自约定而成的概念结构有差异:“舍得同构”与“舍得分立”,而且各自心智扫描的概念化视角也存在较大差异:汉民族常采用“总体扫描”而英民族多使用“顺序扫描”。前者在“总体扫描”的视角下,将现实场景中的两个事件“舍”和“得”当作一个整体的两构成部分,以累加性的方式对其不断地进行合并和叠加等同步式处理,最后将两者一起感知为一个统一的有机整体,结果是作为成分状态的事件“舍”与“得”被统一概念化为一个“舍”与“得”共存并同时可及的结构,即“舍得同构”。而英民族在“顺序扫描”的视角下,由于非常注重每个时间点、每个不同阶段的细节差异,因此现实场景中的事件“舍”与事件“得”被当作场景中的结果状态呈序列方式被逐一地概念化为一个个受时间限制的独立事件。结果是事件“舍”和事件“得”被分别概念化为一个独立的结构,即“舍得分立”。

3 结 语

文中基于语料统计与分析,研究发现汉英双宾构式的概念化方式存在“舍得同构”与“舍得分立”的差异;导致二者概念化方式呈现差异的认知动因在于汉、英民族对现实世界中的复杂场景“舍得”采用了不同的概念化视角:前者常采用“总括扫描”而后者多使用“递次扫描”;为全面理解汉、英双宾构式的概念化特征和汉语综合性思维、英语分析性思维之特征提供了事实依据和理论解释的思路,对进一步探究英汉句法结构的共性和差异性特征具有方法论意义。