合肥环城公园开放空间与游憩行为关系研究

2021-11-30吴文清许克福

吴文清,许克福

(1.无锡工艺职业技术学院,江苏 无锡 214206;2.安徽农业大学林学与园林学院,安徽 合肥 230031)

游憩是一个难以界定的概念,在现实生活中,游憩往往意味着在公共开敞空间中进行的一系列休闲活动,包括旅游、娱乐、运动、游戏以及某种程度上的文化活动等[1-2],而游憩行为是人以游玩、休憩为主要目的的行为方式。游憩行为可以发生在各类空间中,存在于不同客观环境中的游憩行为带给游憩者的空间体验感也有所差异。国外关于游憩行为的研究内容主要集中在游憩行为影响因素、游憩行为和游憩偏好3个方面。

城市公园承载着自然景观环境和地域文化内涵,是自然生态系统和人工规划系统相互作用形成的城市公共开敞空间[3],是城市居民日常游憩的重要场所。随着新城区内公园规划建设越来越完善,老城区内公园开放空间的使用和更新问题日益凸显。在“城市双修”的大背景下,许多城市正在对城市功能体系及其承载的空间场所进行全面系统的修复和完善,但规划设计方式仍然难以满足游憩者日益增长的游憩需求,缺乏公众参与和人本主义,难以体现出公园的场所精神和文化精髓[4-6]。因此,以合肥老城区的环城公园为例,从游憩者及其游憩行为的角度出发,研究游憩者个体属性特征、开放空间的结构类型特征、游憩行为的类型及时空特征3个方面,总结城市公园开放空间与游憩行为之间的关系,并提出合理的优化策略和建议,以期为同类型的城市公园开放空间规划提供参考[7-8]。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

合肥环城公园位于合肥的老城区,是在旧城墙基础上修建而成的开放式公园,周边多为居住、办公和学校用地,服务对象广泛。环城公园以绿地和水域为主,总长8.7 km,最宽达200 m,面积165.5 hm2,其中:绿地面积95.22 hm2,占环城公园总面积的55.04%;水域面积为50.33 hm2,占环城公园总面积的29.09%;其他为园路及铺装和部分服务建筑。全园依环城河道而建,将多处景区串联成一个整体,根据各自所处位置及景观特点分为包河、银河、西山、环西、环北、环东等六大景区,与常规公园的封闭式设计不同。

1.2 样本选择与数据获取

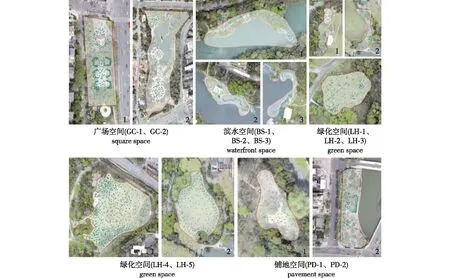

1)选择研究区典型空间进行测量和分析。典型空间包括:广场空间(GC)、滨水空间(BS)、绿化空间(LH)、铺地空间(PD)。用大疆无人机拍摄空间的正射影像,对选取的典型空间进行精确定位和范围面积的计算,为数据分析和图示化分析提供基础资料[9]。

2)分别于在2019年9—11月、2021年3月,通过实地和线上发放《合肥市环城公园开放空间游憩行为现状调查》问卷共637份,回收558份有效问卷,调查内容为游憩者基本情况、游憩需求、游憩偏好及游憩现状满意度等[10-13]。

3)利用文本大数据进行词频分析[14],从大众点评等平台提取合肥环城公园的评论数据2 144条,通过ROST Content Mining 6.0软件进行文本语义挖掘来研究公园的使用后被评价情况,进而对游憩空间的使用特征、游憩需求进行分析。

4)利用腾讯宜出行大数据,从宏观尺度掌握公园使用现状的时空特征;运用游憩行为观察法(SOPARC)对典型空间中游憩行为的类型、数量和时空分布进行观察与记录。分别选择2019年10月26日(周六)和9月27日(周日)、2020年3月21日(周六)和3月22日(周日)、2021年的3月18日(周四)和3月19日(周五)的8:30—17:30进行 9 h的定点观察[15-16]。

1.3 数据处理

数据通过Excel 2016整理后,选取行为密度(单位面积内游憩行为发生的数量,即区域内发生的游憩行为数量与区域面积的比值)表征游憩行为特征[17]。由于环城公园开放空间的面积较大而游憩行为的数量并不大,为了计算数据更加清楚直观,本研究用每百平方米内发生的游憩行为数量(件)作为单位。计算公式如下:P=A/S。式中:P为行为密度;A为区域内发生的行为数量;S为区域面积。

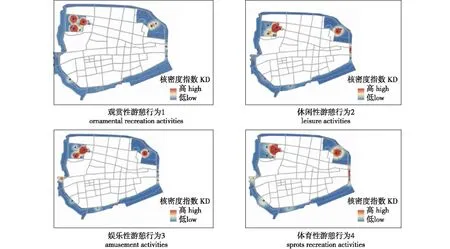

基于ArcGIS 10.0软件,运用核密度估算法(KDE)[18-19]直观反映不同类型的游憩行为在开放空间的密度分布。

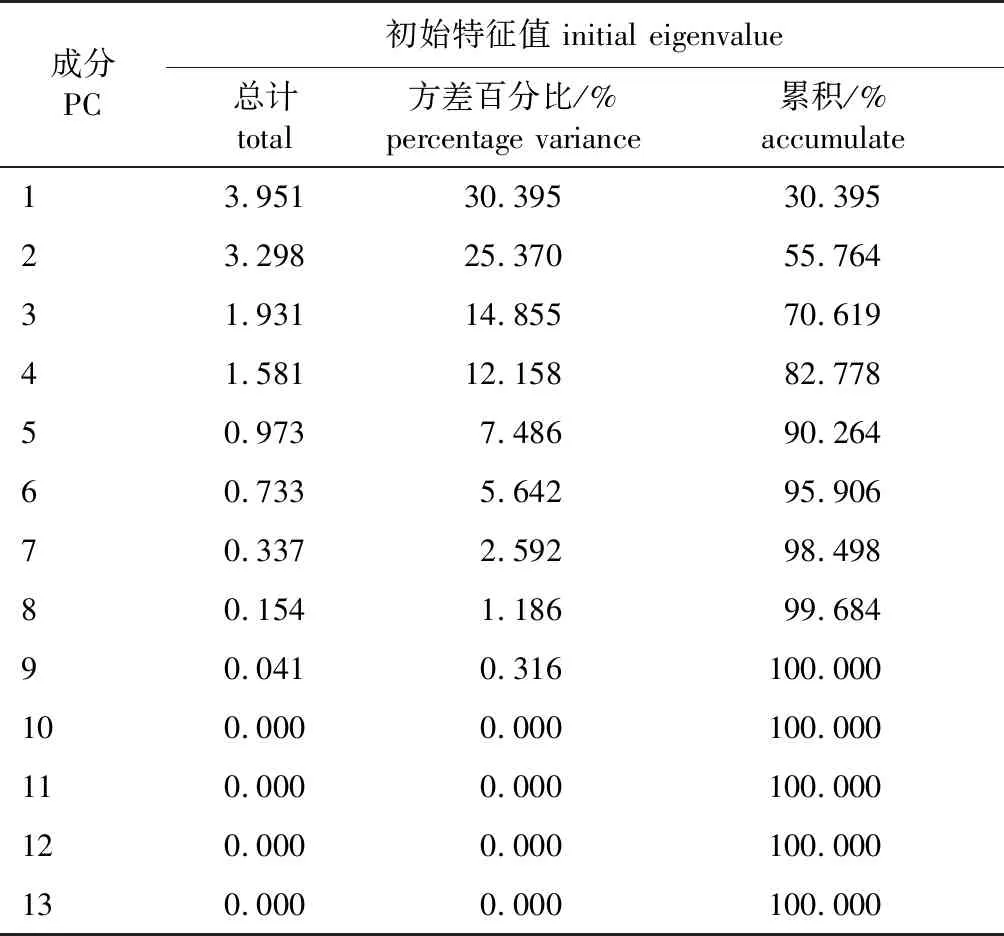

采用主成分分析法,利用SPSS软件,把多个影响因素进行降维处理,提取主成分不超过4个,累计方差贡献率应不低于70%,即提取的主成分能够解释原始变量70%的信息,以更加深入地分析城市公园开放空间品质的影响因子。

2 结果与分析

2.1 开放空间与游憩行为关系的定性分析

2.1.1 环城公园开放空间内游憩行为的总体特征

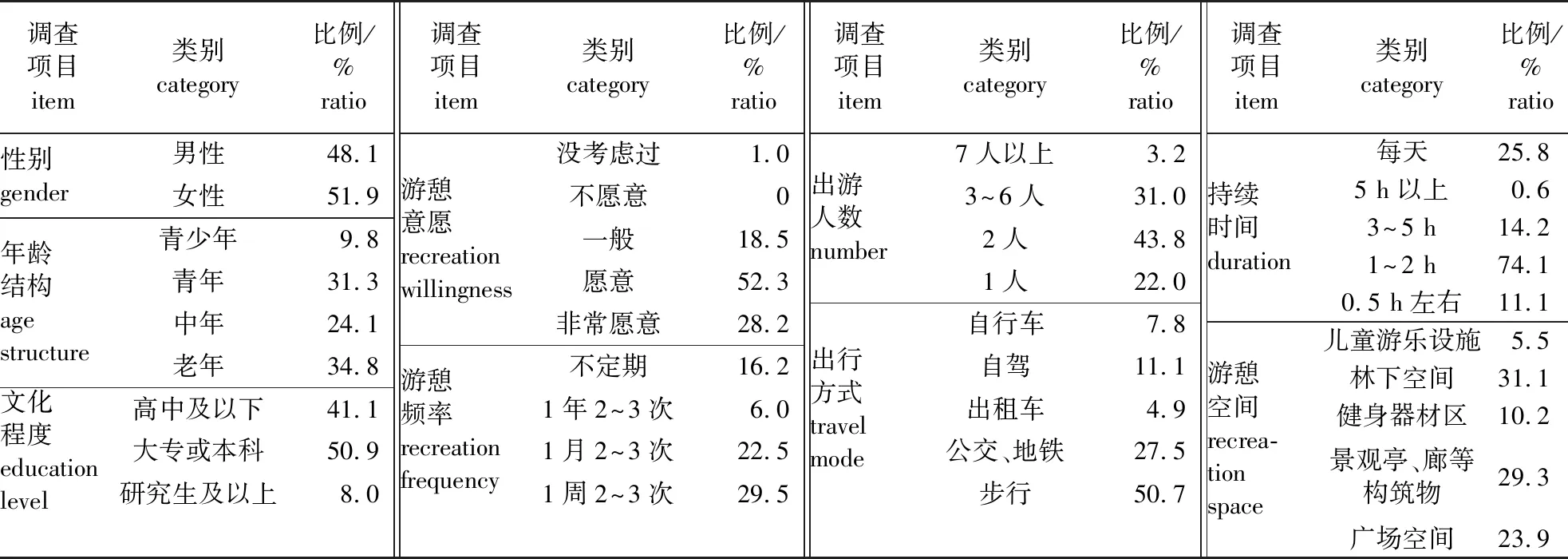

环城公园开放空间数量众多且类型丰富,服务人群广泛,主要为周边居民和医院、学校、办公楼等公共设施的使用者,可达性高;游憩者数量较多,以青少年和老人为主,个体差异大,结伴进行游憩行为的情况较为普遍;游憩者以步行为主,游憩意愿强烈,游憩行为发生频率较高,但持续时间不长;环城公园开放空间中游憩者的季节分布较为平均,遮蔽性高的空间较受欢迎,总体满意度较高(表1)。不同类型空间游憩行为的空间分布特征见图1。

表1 游憩者个体属性及行为特征

图1 不同类型空间游憩行为空间分布特征Fig.1 Spatial distributions of recreational behaviors in different space types

2.1.2 典型空间中游憩行为的时空对比

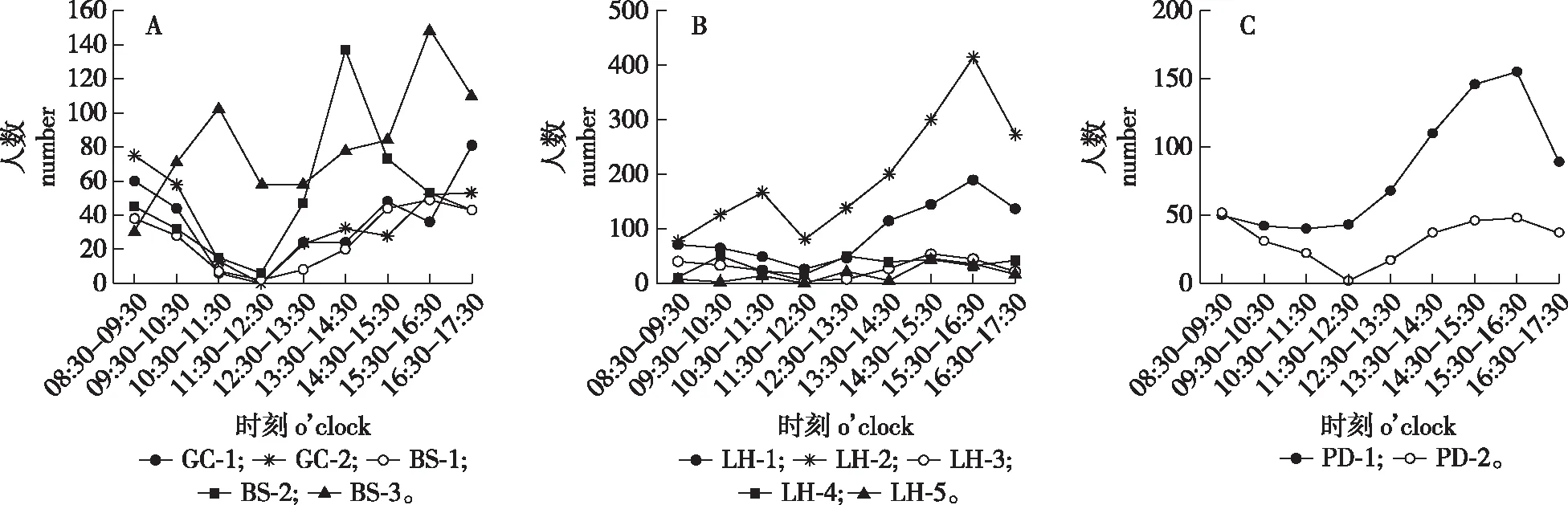

1)广场空间(GC)。广场空间(GC-1、GC-2)中游憩者个体属性与游憩行为差异较大。从时间分布上来看,上午8:30—10:00为高峰时期,游憩者以中、老年人为主,主要开展运动健身型游憩行为。空间GC-1在14:30—16:30出现游憩者人数上升的情况,前者主要因为中老年人进行摄影、棋牌和聊天活动,后者为遛狗及放学儿童追逐打闹、骑自行车、滑旱冰等;空间GC-2在15:30—16:30人数增长明显,主要为男性游憩者坐憩聊天、下棋,此空间游憩者年龄偏大,对于青少年吸引力不大(图2)。

图2 不同类型空间游憩行为时间分布情况Fig.2 Time distributions of recreational behaviors in different space types

在空间分布上,广场空间均属于“面”状开敞空间,空间GC-1中的高差变化将广场分隔成多个空间,但大面积铺装且无休息座椅,因此多为休闲运动类游憩行为,静态休憩聊天类游憩行为较少发生。空间GC-2有多个弧形围合座椅,但通行人数较多,因此游憩行为较为单一,以坐憩聊天、带孩子等静态游憩行为为主。游憩行为呈小组团式分布,其余呈分散式分布(图1)。

2)滨水空间(BS)。在3个滨水空间中,游览观景和摄影为最主要的游憩行为。从时间分布来看,空间BS-1早上的游憩者数量峰值出现在8:30—9:00,以中老年人跑步、散步为主,14:30以后,游憩者逐渐增多,以中、青年游憩者游览观景、坐憩聊天为主,一天之中偶有遛狗及带小孩等游憩行为。空间BS-2与BS-1相比,出现了太极、乐器活动等游憩行为,该空间在下午14:00左右出现游憩者数量高峰,以青年、中年带儿童游憩者为主,出现摄影、露营、捞鱼、舞蹈等游憩行为。空间BS-3游憩者数量从8:30开始攀升至11:30达到高峰,以带小孩、观景、休憩等游憩行为为主;13:30以后游憩者持续增加至16:00左右达到数量高峰,摄影和游船为此滨水空间的特色行为(图2)。

从空间分布特征来看,3个滨水空间均属于“线”状空间,景观视线好。空间BS-1属于凹凸空间,较为开敞,其游憩行为在空间上大体呈分散和动态式分布,在景观亭和座椅处稍有聚集。空间BS-2中两个景观亭及水上折线桥属于较为开敞的空间,通行人数多但停留时间短,游憩者多为分散流动型,而在尽端式的半开敞游廊构筑物中,游憩者聚集时间长,呈小范围聚集模式。空间BS-3包含游船码头,为可亲水的空间,由于小空间的围合效果,游憩者多在构筑物中呈聚集模式(图1)。

3)绿化空间(LH)。绿化空间以植物空间为主,可细分为草坪空间和林下空间。在空间LH-1中,上午游憩高峰时段为8:30—9:30,游憩者散步跑步、球类运动居多,以中老年游憩者为主;下午游憩高峰时段为16:00左右,露营及带小孩人数占比较大。空间LH-2的游憩者数量远远超过空间LH-1,并随时间大致呈上升趋势,16:00左右达到高峰,游憩行为持续时间较长,以青年和中年带儿童为主。在半开敞的林下空间(LH-3、LH-4、LH-5)中,各种游憩行为存在互相影响的现象,游憩者有一定的领域性。从时间变化上看,3个空间的游憩行为波动性明显,尤其是空间LH-5,由于位置隐蔽,游憩行为受到地形和石子铺装的影响,随意性很强,以游览观景为主;空间LH-3和空间LH-4较为相似,在早晨8:30—9:30时,以老年游憩者运动健身为主,到下午时,中、青年游憩者增加,以聊天坐憩、带孩子为主(图2)。

从空间分布特征来看,两处草坪空间都为“面”状空间,游憩行为在空间分布上较为相似,呈现出周围密集中间稀疏的特征,大部分中、青年游憩者分布于边界树荫下,而儿童游憩者分布于草坪中央。3处林下空间为“点”状空间。空间LH-3和空间LH-4为半开敞空间,以散点式分布为主。空间LH-3中,座椅随机分布其间,导致该空间的整体性不佳,可利用空间较为分散,通行人数较多。空间LH-4稍有聚集性人流,其具有植物围合空间或尽端空间。空间LH-5是聚集性的小组团状分布模式,此空间为私密性较高的空间,来此的游憩者有较强目的性(图2)。

4)铺地空间(PD)。铺地空间(PD-1、PD-2)为节点空间。空间PD-1的游憩行为在数量上和类型上都更加丰富,且持续时间较长,尤其是下午14:00点以后,游憩者数量快速增加并在16:00点左右达到高峰,以老年游憩者为主,多为运动健身、休闲娱乐等游憩行为;空间PD-2的游憩者数量在一天中变化幅度较小,以中年及儿童游憩者为主,多为散步、玩耍等休闲类游憩行为,只做短暂停留(图2)。

从空间分布情况来看,两空间均为“点”状空间。空间PD-1既有开敞空间也有半开敞空间,游憩设施较多,各类游憩行为都有独立的空间且不会受到通行者的打扰,主要是散点式分布模式,在小范围呈现聚集型模式。空间PD-2属于凹凸空间,半开敞式,此空间设施老旧,靠近路边,游憩舒适度不高,主要为分散流动型模式,在骆驼沙池和健身器材处稍有聚集(图1)。

2.1.3 游憩需求分析

基于文本大数据进行分析,笔者提取大众点评等APP上对合肥环城公园的评价,并对数据进行整理,通过ROST CM6.0软件进行词频分析。对所有评价样本进行统计,频率从高到低排序依次是“绿化”“标志性”“免费”“孩子”“适宜”“附近”“设施”“环境”等词组,进行语境的构建,则大致可以推断出人们对环城公园开放空间的需求是公园免费开放,有适宜孩子游玩的设施,在附近,植被多且环境好。对人群的词组进行排序,发现依次出现的是“孩子”“儿童”“居民”“朋友”“老人”,说明儿童、居民、老人都是主要的使用群体。对活动的词组进行提取排序,依次是“散步”“锻炼”“跑步”“拍照”“放风筝”“划船”“钓鱼”“遛狗”“游泳”“打牌”“跳舞”等。这些关键词从一定程度上反映了游憩者的游憩需求。

2.2 开放空间与游憩行为关系的定量统计

2.2.1 开放空间品质分析

开放空间的品质可从绿化程度、铺装程度、亲水性等人的视觉感知和到达空间的难易程度、空间的开敞性、是否包含服务或游憩设施等游憩体验两方面进行概括总结。因此,通过对环城公园12个开放空间在亲水性、开敞性、可达性、游憩设施、绿化及铺装程度5大类进行分析,为明确判断该空间是否具备该景观要素,笔者又将此5大类要素按空间的具体特点分为接近水域空间、直接接触水面、开敞空间、封闭空间、半开敞半私密空间、与出入口距离>80 m、与主要园路距离>15 m、步行道宽度大于3 m、景观设施、公共服务设施、草地占区域面积比>0.5、树冠占区域面积比>0.5、硬质铺装占区域面积比>0.5等13个中类,并以1和0来表示空间有无此空间构成要素。

利用SPSS 软件对空间要素的相关数据进行降维处理,将 13 种空间影响因素通过主成分分析法进行主成分提取,提取前4个主要成分,它们对总方差的解释率分别为 30.395%、25.370%、14.855%、12.158%,累计贡献率达到82.778%,解释度较高,可作为评价开放空间品质的主要因子(表2)。根据成分矩阵的因子载荷,对各个主成分的主要影响因素进行划分可知,空间开敞度、空间绿化与铺装程度、空间可达性、空间亲水性这4个因子对环城公园开放空间景观质量影响较大,是该空间品质的主要影响因子(表3),而“景观设施”“公共服务设施”影响较低。因此,空间围合度适中、有林下遮阴处、铺装及可达性较好、地形变化丰富、植物层次丰富、亲水、有丰富的游憩设施的空间可认为是高品质空间,反之,空间开敞无遮阴、铺装及道路破损、植物景观度差、游憩设施破损老旧的空间品质较低。

表2 总方差解释

表3 开放空间主要影响因子分析

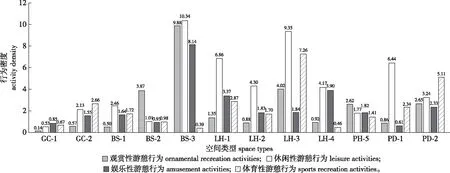

2.2.2 不同类型游憩行为密度分析

开放空间中出现的游憩行为按其性质可划分为4类(观赏性游憩行为、休闲性游憩行为、娱乐性游憩行为、体育性游憩行为)。利用Excel和ArcGIS的核密度估算法对数据进行处理,发现不同类型的游憩行为发生频率和行为密度在不同空间的变化幅度较大(图3、图4),说明空间对游憩行为存在较为明显的诱导性。以游览观景为代表的观赏性游憩行为密度在大部分区域位于3.0(每100 m2的数量,下同)以下且主要集中于BS-2、BS-3和LH-3区域,说明大部分开放空间对该类游憩行为的吸引力较低。以坐憩聊天、露营为主的休闲性游憩行为在各空间中波动较为明显,空间BS-3、LH-1、LH-3、PD-1密度值较高,达到6.0以上,这些空间中构筑物和景观设施完备,可为人们提供舒适的交流、休息、观景、“观人”场所而在空间开敞、缺少座椅和遮阴等设施空间GC-1和空间BS-2中,较少甚至无休憩聊天、阅读写字等休闲性游憩行为发生。娱乐性游憩行为密度整体较低说明开放空间内游憩设施不完善;波动趋势平缓,空间分布较平均,说明钓鱼、带孩子玩耍、舞蹈等游憩行为对空间的要求较低,空间类型对娱乐性游憩行为的诱导性较弱。体育性游憩行为的波动较大,空间诱导性较强,其密度最大值在空间LH-3,此空间是林下空间,可进行太极、做操等小群体性游憩行为,且座椅、厕所等设施也较为完善;其次是空间PD-2,健身器材完善且靠近滨水绿道,线性空间导向性清晰,视线较好,以散步为主的运动型游憩行为发生较多。

图3 各类型游憩行为密度Fig.3 Densities of various recreational activities

图4 各类型游憩行为密度分布图Fig.4 The density distribution map of various recreational activities

3 讨 论

3.1 开放空间与游憩需求的耦合关系

通过对开放空间与游憩行为总体特征和游憩需求的分析发现,城市公园开放空间中游憩需求主要来自于附近居民、老人及儿童,要求开放空间可达性高,植被丰富,环境优美,适合儿童游玩、锻炼、散步、跳舞等日常休闲活动。

3.2 各类开放空间与游憩行为之间的耦合关系

对不同类型开放空间的典型空间中游憩行为进行时间和空间上的对比分析发现:广场空间中,游憩者个体属性与时间分布差异较大,游憩者以老人和儿童为主,游憩行为在时间上分布不均,清晨和傍晚最多;滨水空间中,游憩行为空间分布差异明显,构筑物内游憩行为的空间聚集性明显,频率高,在游憩设施较少的滨水绿道中,游憩行为在空间和时间的分布上都较为分散,发生频率低;绿化空间内游憩行为在各时段均有发生;铺地空间的铺装类型和游憩设施情况参差不齐,因此,游憩行为的类型和持续时间差异大,但总体上空间利用率高。总之,绿化空间由于空间类型丰富,其游憩行为数量和丰富度最高;铺地空间和广场空间可达性好,因此游憩行为发生频率较高,但行为类型较少;滨水空间大部分为滨水绿道空间,其游憩行为频率和丰富度均较低。

3.3 各类游憩行为与开放空间品质之间的关系

对开放空间中不同的构成要素和各类游憩行为的核密度分布进行分析发现,不同类型的游憩行为对空间品质的偏好性差异较大。观赏性游憩行为对于空间品质的偏好为开敞度高、绿化程度高和可亲水性;休闲性游憩行为对于空间品质的偏好为树冠或草坪或铺装占区域面积较大即空间绿化与铺装度高、可达性高;娱乐性游憩行为对于空间品质的偏好为景观设施和公共服务设施完善;体育性游憩行为对于空间品质的偏好为绿化程度高、开敞度适中和公共服务设施完善。

城市公园开放空间是城市居民重要的游憩场所,其游憩者以老年人和儿童为主,对青年人的吸引力不大。总体来说,开放空间内的游憩行为具有多样性,且不同空间内游憩行为的类型和特征都有较大差异。尽管合肥环城公园已经具有良好的自然景观价值和丰厚的历史文化底蕴,但后期仍有不少需要提高之处:

1)建设复合型设施和空间,提升使用效率。针对园内存在的大而空旷的空间,如GC-1、LH-1和林下空间LH-5,可结合游憩需求,在空间边界适当增加休憩设施,如设计供人休息的树池座椅,同时也可满足人们“看与被看”的心理。此外,可依据游憩行为的不同调整铺装形式,将大而整的空间改造成功能多样可控性强的连续小空间,实现空间的复合利用。

2)利用科技手段,提升空间品质。针对园内由于设计滞后如位于商业区旁的GC-2和个性缺失如LH-2和PD-1等吸引力较低的空间,可利用虚拟现实技术创造互动性的体验空间,也可利用公共装置艺术等新技术、新材质来提升空间吸引力,借助艺术手段将老城区公园的人文资源加以提炼和升华,以彰显城市公园的独特魅力。

3)增加生态性景观设计,创造自然空间。针对设计单一、景观效果较差的滨水空间如BS-1、BS-2和PD-1,可进行生态化改造。采用景观石、卵石等自然要素,同时选择净水能力较强、景观效果好的水生植物,结合水深梯度、水面疏密效果进行配置,为游憩者提供一个多角度亲近自然的空间。另外,可创造能够唤醒器官、舒缓情绪、舒减压力的疗愈空间,如银杏叶含有双黄酮、云香甙等成分,观赏者接近银杏时会嗅到沁人心脾的清香,从而改善精神压力导致的紧张、心悸、抑郁等不良情绪,也可结合“园艺疗法”或“园林保健”,使用具有祛风除湿、抑菌杀菌、舒筋通络等保健作用的植物[20]。

4)增加适老性设计,建设人性化空间。随着社会老龄化问题日益凸显,尤其是位于老城区的公园,更应重视园内老年人聚集的空间如PD-2,注入更多关怀元素,构建老年人的空间生理和心理安全,为周围老年游憩者提供安全性高且人性化的日常聚集和交流的场所。可利用智能科技为老年人提供“一键呼救”等紧急救助,给老年人提供“兴趣角”,扩大其社交圈。