学前儿童美育视角下的博物馆展线设计研究

2021-11-29QinJianGaoFeng

秦 健,高 峰 Qin Jian & Gao Feng

(江苏开放大学设计学院,江苏南京 210000)

博物馆是校外教育的重要组成部分,是儿童美育的主要载体和重要场所。但我国博物馆的展览与展示设计中却极少考虑到儿童的参观特性,更多是以成人的视角来设计博物馆,展线亦是如此。在国家大力推进儿童美育的今天,设计并规划好博物馆中的儿童展线显得尤为重要。那么在博物馆中,我们如何基于儿童的视角,从儿童认知特点出发,充分发挥博物馆的美育优势,设计出符合儿童需要以及亲子需要的儿童展线?这是此文讨论的主要内容。

1 学前儿童美育与博物馆教育

学前儿童即学龄前儿童,一般是指0至6岁还未进入义务教育阶段的儿童[1]。美育又称审美教育,是指通过自然美、社会美、艺术美进行的一种教育活动[2]。儿童美育最先由哲学家约翰g克里斯托弗g弗里德里希g冯g席勒(Johann Christoph Friedrich von Schiller)提出,就是结合儿童的心理特征,通过现实生活中的艺术事物来感染儿童,从而促使儿童生理和心理的全面发展。儿童时期是一个人成长发展的重要时期,是提升个人认知能力和素养的关键时期;同时,儿童也是民族的未来,是国家发展的希望,少年强则国强。另外,现代美育思想强调美育是人性的教育,应该成为人人都获得的基本权利。因此,针对儿童阶段开展美育显得尤为重要。

学前儿童的美育主要是在家庭完成的,家庭既是个体身心养育之所,也是进行心智启蒙的原生性环境[3]。但是,没有学校系统化的支持和引导,这一阶段的美育就充满了重重困难。选择一个好的美育空间和一种优质的美育资源成为该阶段美育教育的核心。博物馆是收藏、展示、研究自然、研究人类文化遗产的重要场所[4]。博物馆教育功能成为其首要的社会功能,博物馆教育区别于传统的校园说教,其实物性、自由性的特点能让孩子通过自身探索去体验和感知空间中的各种知识,博物馆儿童美育成为学前儿童美育最佳的内容和方式,能够切实有效地提升儿童的审美能力、创造能力以及协作能力。所以,高度重视儿童在博物馆中的审美教育在现阶段素质教育语境下显得尤为必要且重要。

2 我国博物馆中儿童展线设计现存问题

一般来说,展线或者展览动线可以狭义理解为组织观众参观的行走路线,这是展示空间设计中的核心要素,好的展览动线可以将空间中不同的展示区域与功能节点有效地组织起来,按照展览组织者或设计者的意图,向观众展示结构化的内容,成为观众把握空间序列与方向的关键。博物馆是一个以实物展示为主要功能的综合性空间,围绕展览与展示组织各种视觉资源,为观众营造真实的观赏情境,形成相对复杂的、多元化的展览空间,在这样的空间中,展线已不再是一条单纯的行走动线,而是多种元素构成的展览场域和空间。笔者认为博物馆展线应该是一个包含了展览传播意图、展览叙事结构、文物展示形式、文化空间构建以及空间氛围营造等多方面因素综合形成的大展线概念。因此,本文主要讨论的展线就是一个广义上的博物馆展览与展示要素的综合设计结果和形态。笔者通过线上线下调研我国一些主要博物馆的展线设置(本文主要以上海博物馆和南京博物院为例),发现我国博物馆中关于儿童展线的设计存在诸多问题,主要体现在以下几个方面。

2.1 博物馆展线设计未考虑儿童的认知特点

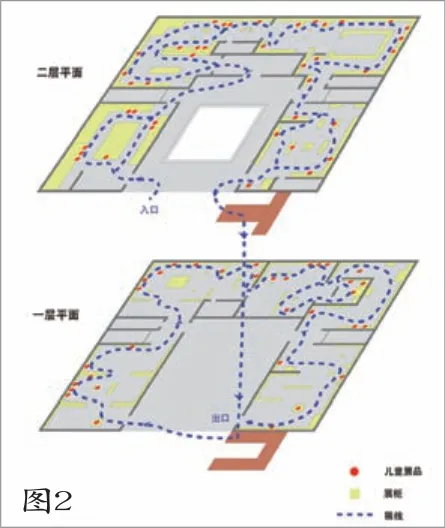

意大利著名的儿童教育家玛丽亚g蒙台梭利(Maria Montessori) 将儿童心理发展过程划分为三个阶段:0至6岁为幼儿阶段;6至12岁为儿童阶段;12至18岁为青春阶段[5]。本文主要讨论的是0至6岁的幼儿阶段。这一时期,儿童处于心理的敏感期阶段(表1)。蒙台梭利认为:在儿童出生后,会经历不同的敏感期,正是这种敏感性,让儿童有特别强烈的接触外部世界的欲望。如果不能及时抓住儿童的敏感期对他进行教育,就会给儿童的心理发展造成障碍[6]。

表1 0岁至6岁儿童敏感期及其表现

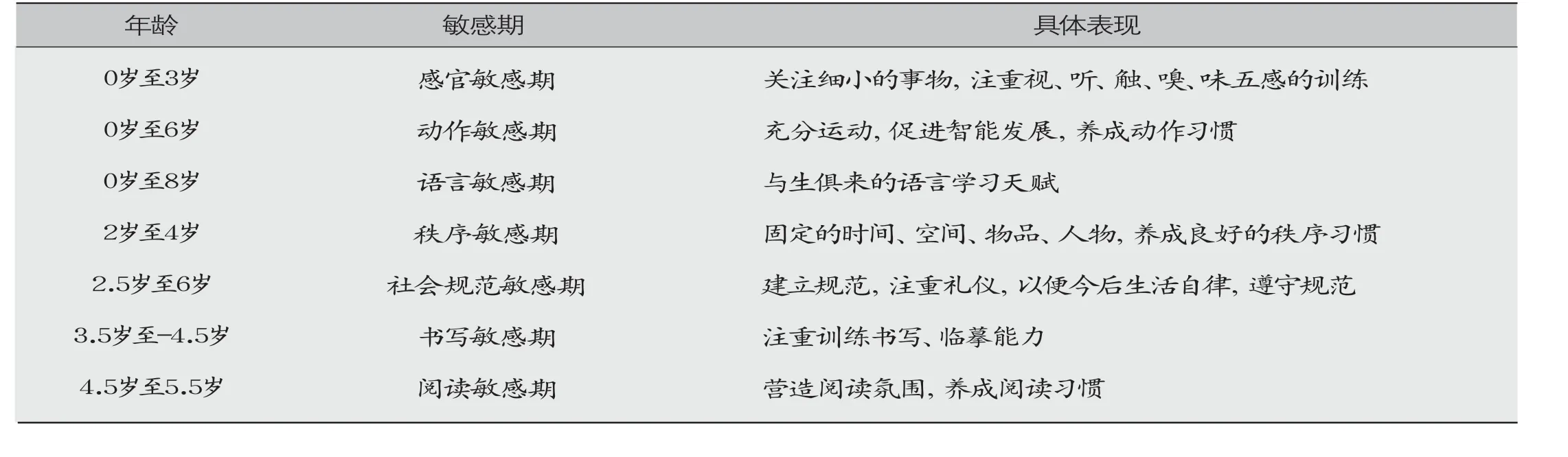

学前儿童(以下简称儿童)正处在心理的敏感期阶段,在这一时期对儿童进行各种感官的训练极为重要[7],而现阶段国内多数博物馆的展线仍然是以成人的视角来设计,并未考虑或很少考虑儿童的认知特点。比如展品展示形式过于封闭,博物馆展品因其特殊性常展藏于玻璃展柜中,这对正处敏感期的儿童来说阻碍了他们的视、触觉感官功能发展,降低了博物馆学习的认知效果。此外,多数博物馆中的儿童或亲子展线布置相对较乱,缺乏内在的逻辑性,秩序感缺失。儿童在参观过程中不知道该如何从上一个展品走到下一个展品,展品与展品之间缺乏清晰的展线指引。这对于空间秩序感较弱的儿童来说,会干扰他们对空间方位秩序感的建立,甚至会产生不安全感。展品之间的参观空间较小或展品密度较大,也容易造成展线的不流畅。笔者在对上海市博物馆青铜馆的调研中发现,儿童展线上的展品周边的空间较小,如果亲子共同观展时需要等候较长时间才能欣赏到展品,这对儿童展线的流畅度影响较大(图1)。而南京博物院中的展品多设置在临边展柜中,则更容易造成动线的拥堵。

图1 上海市博物馆青铜展厅儿童展线图

展品的高度与展示形式没有考虑儿童的视角。在上海博物馆的青铜馆中有许多展品的高度较高,儿童必须借助成人方能看清展品,这不符合儿童的人体工程学的规律和要求。此外,展厅中的灯光强弱也是影响儿童展线舒适与否的重要因素,笔者在上海市博物馆玉器馆调研时,发现该展厅的儿童观众较少,笔者认为其中一个主要的原因就是空间整体的灯光过暗,而展品上方的灯光又过强,这种对比强烈的光照,易让儿童产生不适感(图3-图4)。反观南京博物院的历史展厅,其整体照明舒适明亮,展品上方的灯光也比较柔和,这样的照明对儿童来说体验感会更好(图5-图6)。另外,这些博物馆都构建了较为封闭的观赏环境,未能充分利用自然光线,没有将博物馆的内外环境有效衔接和融合,导致儿童观众在这样的环境里会产生恐惧或不舒适的感觉。

图3 上海市博物馆玉器展厅

图4 上海市博物馆玉器展品照明

图5 南京博物院历史展厅

图6 南京博物院历史展厅展品照明

最后,博物馆展线中除了部分智慧导览设备可提供多媒体展示外,在展示空间或展品周边缺少互动装置,观众只能被动接受展示信息,更没有通过可视化的形式为儿童专门设计的导览图或者展品介绍等,缺乏关于儿童的阅读、语言及书写敏感等特性因素的考虑。

2.2 博物馆展线的连续性较弱

在博物馆展示设计中,展线的布置一般会以时间或展品的品类为主要叙事结构来编排串联起整个博物馆展览空间,如南京博物院的历史馆是以朝代为主线来布置文物,上海市博物馆则是以文物品类来划分不同展区。从成人的视角来看,这些类型的布置方式比较符合人们的参观习惯,展线也会很顺畅。但是对于各感官、心智尚未成熟的儿童来说,这种较大范围的单元序列会让他们感到空间的维度过大,参观时间过长,难以掌控,进而产生展线被割裂的情况。对儿童而言,就不会形成一个连续性强的展线,影响他们的参观感受。

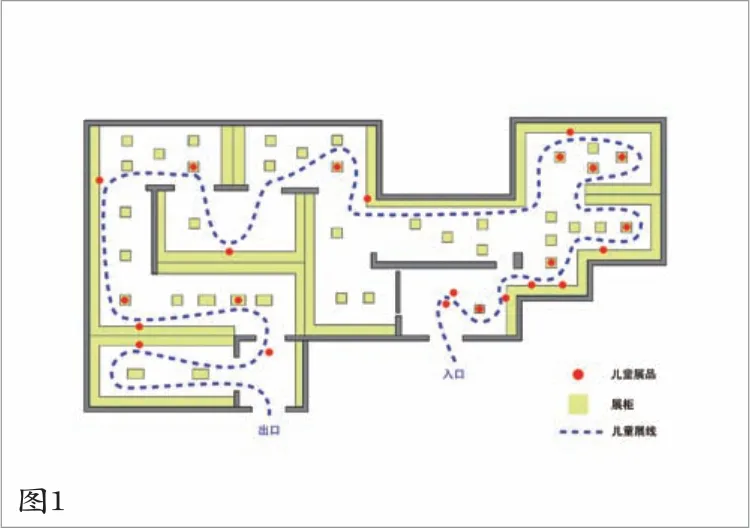

另一方面,在博物馆建筑设计阶段,因建筑师对于空间连续性设计的考虑不足等原因,也会造成后期室内各主题空间之间连续性的减弱。比如两个序列空间会处在不同楼层(图2),当儿童走出单元空间去下一个空间时,会很难连接起这两个空间,两个空间之间也缺乏明显的导视指引系统。此外,在博物馆中设置的儿童展线中,各展品之间的连续性也较弱,呈现出较为显著的蒙太奇式展示特征。当儿童观众看完上一个展品后,会立即接触到另一个差距较大的展品,二者之间的关联性较弱,甚至这种关联需要大量的知识进行维系,而这些知识往往是家庭成员很难完全掌握的,现场的解说人员也很难从儿童的角度来讲清楚,这就会让儿童产生疑惑,使其不能专心参观,甚至失去继续参观的信心,严重影响博物馆儿童美育的效果。

图2 南京博物院历史展厅儿童展线图

2.3 博物馆展线缺乏灵活性与整体性

博物馆的展示空间、展品位置与展示形式相对固定,展线较难变动。博物馆的历史展厅基本为常设展厅,其中的展品几乎不会变动。因此,在既定的展示空间中,其展线就会比较单一。对于儿童美育来说,固定且单一的展线很难激发儿童观众的兴趣,尤其是长期、频繁参观博物馆的动力,更不可能实现美育的全面化与多元化。即使在原有展线中挑选部分展品建立的儿童展线或亲子展线也仍然存在这个问题。比如南京博物馆的儿童展线,策展人选取了部分具有代表性的文物形成一条展线,对于儿童来说,好像多了一个参观的选择,但实际上,这条展线还是长期保持不变。对于博物馆来说,服务于一个儿童,让儿童在博物馆学习中成长,让博物馆成为儿童记忆里最温暖的部分,并且逐步成长为一个忠诚的成年观众,这是博物馆可持续发展的根本之道。因此,一条展线并不能满足儿童观众长期学习的需要,更不能满足儿童观众在成长过程中系统化的美育功能,这需要博物馆用多样性、灵活性和多元化的展线陪伴儿童观众的成长。

参观博物馆的儿童群体主要分为两大类:一类是个体或家庭,多是父母带着孩子,以目的性不强的游览为主;另一类是带有较强教育目的的群体,如学校、教育机构组织的儿童,是为了借助博物馆实现相关的教育与技能培养目标。第二类人群对于博物馆展线的要求会更加具体。仅仅依靠博物馆的力量进行展线设计,往往会陷入到“灌输式”教育的老路上,不能更好满足儿童对现实世界的探索欲望,会让博物馆美育与学校美育、家庭美育之间割裂开来,不能形成完整的美育体系。现阶段,在博物馆设计展线以实现美育的过程中,除了博物馆的力量之外,还缺乏社会力量的参与,尤其是专业的研究机构和社会组织,同时博物馆在展线设计中还要充分考虑家庭、幼儿教育机构、社区等相关主体的观展要求,通过协作和互助的方式完成较为完整的展线设计。当然,这不仅仅是博物馆的问题,更是我国儿童美育存在的问题,需要各界一起努力。

3 博物馆中儿童展线的设计策略

3.1 符合儿童认知特点的儿童展线设计

在博物馆展览展示的手法上,可以适当采用裸展与展柜结合的形式。在裸展的展品中可以选择部分制作成复制品供儿童触摸。这对于处在感官敏感期的儿童来说能很好地训练他们的视觉、触觉等感官系统。此外,在对文物进行介绍或者知识讲解时,要避免生硬的语言和大量的文字,可以考虑更多信息以可视化的形式展现,尤其是结合多媒体技术,如将文物以适合儿童审美的图案或动画的形式,全方位且生动地展示文物知识。利用多媒体互动这种多维度的展现形式能够充分地训练儿童的看、听、说、读、写的感知能力[8]。

在照明方面,在没有特殊展示需求的情况下,灯光应该明暗适宜,要符合儿童的视觉舒适度。在一些特殊展示场景中,可以借助灯光来营造空间氛围,激发儿童的探索兴趣。另外,博物馆应该充分利用自然光线,构建开放式的展示空间[9],既为儿童观众营造一种自然、和谐的观展环境,也通过这样的设计将博物馆更多地与现实生活关联,让儿童观众借助现实生活的形态和方式来理解和接触文物,在真实、安全和自然的状态下实现美育教育功能。

在展线安排上,前文提到现阶段大多数博物馆中的儿童展线存在展线不流畅,例如展线交叉、秩序性不强等问题。这些问题可以通过将儿童展线上的展品尽可能多地设置于独立的展柜中及减少临墙展示的方式来解决。同时,在独立展柜的周边应该预留出相对宽敞的空间,这样就不易对正常的展线产生影响,避免展线的交叉与重复,同时还给亲子活动留下了较为充裕的空间。此外,借助儿童语音导览系统及基于儿童视觉特征的空间导视系统,在展线中给以方向引导,也可以让儿童有一个清晰流畅的观展路线。

在展示空间的尺度方面,无论是展柜还是展品的尺度都应该考虑到儿童的身高与观察视角。现阶段的博物馆几乎均以成人的身高视角来进行展线设计,关于儿童观众的考量较少。博物馆作为公共文化服务机构,要为所有人提供参观服务,保障每个个体享受基本的文化权利,就需要充分考虑到不同人群的观展特性,以形成多样化、多层次的展览与展示空间。儿童展线就应该是整个博物馆的展线中重要的组成部分。针对展柜与展品的尺度大于儿童观察尺度的问题,可以通过将展品纵向分层的展示手法来兼顾不同身高人群的观展需求。儿童展品可设置在较低一层,如南京博物院的历史馆(图5)。在部分儿童展品的展示上也可以结合多媒体展示的形式,让一些较难观察或者不适合降低高度的展品能够更安全细致地展现给儿童。此外,在一些尺度较大的展品展示设计中,可以考虑设置儿童脚踏台,通过家长的辅助来完成参观,也可以增强亲子互动,当然需要在保证安全的前提下实现此类功能。

3.2 趣味性与叙事性结合的儿童展线设计

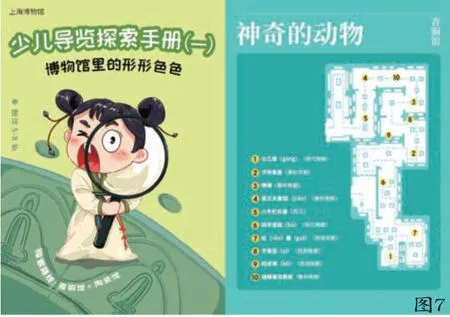

前面提到,博物馆的各展区之间通常以历史时间或文物品类来串联起整个展线,这是较为常见的展线形式。然而当展区较大时,对于感知能力还未完善的儿童来说,这种以历史时间或品类编排的展线的连续性就会减弱。这时就需要有一个更小的主题展线来指引或者将大的主题分割为多个片段化的主题。比如,可以在单个展区中设计小型展线,这一点上海博物馆做了很多探索,笔者在上博的官网中发现有两本少儿导览手册(图7-图8),博物馆提供一个探索性的主题,让儿童根据他们建议的展线去博物馆中完成文物的探索,这样的展线更能让儿童集中注意力,激发他们的探索精神,极具灵活性与趣味性[10]。

图7 上海市博物馆儿童导览手册一

图8 上海市博物馆儿童导览手册二

此外,还可以通过“叙事性”的手法来设计展线,叙事性设计可以理解为一种“讲故事”的设计手法[11]。在叙事性设计中,叙事人称、叙事主题结构、叙事手法是其主要组成元素[12]。在设计展线时,可以将儿童作为叙事人称中的第一人称,让儿童成为整个展线的主角,这样会更具有代入感。叙事的主题结构可以多种多样,比如围绕人们的衣、食、住、行、用等生活的各个方面来编排叙事的结构,让故事更具有趣味性与探索性。叙事手法主要是空间展示形式与氛围的设计营造。如可以借助灯光、温湿度、多媒体等技术来辅助展品的展示,可以加强空间的沉浸式体验。

3.3 虚实结合的全流程展线设计

由于博物馆中常设展展区的空间以及展品几乎不会变动,位置也基本固定。因此,常规展线也就保持一种长期稳定的状态,这种多样化和多元性的缺失不能适应儿童博物馆教育以及儿童成长的需要。变和不变是一种相对的概念,在保持整体不变的基础上,实现局部变化,或者通过开放式的空间设计,或者借助线上线下空间的互助,或许是当前博物馆发展中的一些有益的探索[13]。比如前面讲到的在展馆中设计趣味性的小展线,以活动主题或者博物馆课程来让儿童自己寻找展线,这或许比人为设计的固定展线更能训练儿童的各方面能力。此外,博物馆的内部展线毕竟相对局限,即使是大型综合性博物馆的馆藏也无法包罗万象,这就需要将博物馆的展线向外延伸。比如可以在博物馆室外空间进行一些外延设计,将室内外连成一个整体。也可以将博物馆与博物馆之间的展线打通,形成一个博物馆群的展线。甚至可以将展线延伸到自然山川,让儿童去更加广阔的空间探索[14]。

博物馆所制定的展线只是儿童美育整个展线过程中的一部分,在国家大力倡导全程美育、全体美育的今天,要想实现真正的全流程美育,还需要将博物馆与家庭、幼儿机构、社区、图书馆等空间之间的展线打通,方能形成一个整体。此时的博物馆展线为“实线”,而从博物馆延伸到家庭、幼儿机构等其他空间的展线即为“虚线”,实线是有形可见的一条线,虚线是无形但实际存在的线。两者的关系可以为:博物馆、机构或家庭通过给儿童定制博物馆课程,然后到博物馆探索完成课程后再回到家庭或幼儿机构进行反馈,最终走完所有展线,即完成了儿童美育的整个流程。因此,儿童美育不仅仅是博物馆或家庭、幼儿园的任务,而是需要家庭与社会各界共同配合方能完成,只有虚实结合的展线设计才能完成儿童的全流程美育。

4 结语

学前儿童美育是实现“全程美育”的重要组成部分,博物馆教育作为学前儿童美育的重要场所和关键手段,应该得到博物馆、社会组织以及家庭的足够重视。我国博物馆事业起步较晚,要形成中国特色的博物馆教育模式,基于博物馆的美育体系构建是非常重要的。现阶段博物馆在发展中存在着诸多的问题,从学前儿童美育的角度来看,展线设计等一系列问题比较突出。产生这些问题的主要根源在于对儿童认知特点的考虑不足,以及缺乏对整体美育展线融合设计的意识。对于这些问题,笔者认为注重研究儿童的心理特征,以受众为中心,根据观者的需求来完成博物馆的设计与展示,是解决问题的核心。同时,博物馆展线的设计也要从整体发展的角度出发,符合每个个体的成长特征,为不同阶段的参观者设计出符合其需求的博物馆产品,以满足国家关于全程美育的要求。本文旨在抛出我国博物馆中儿童展线存在的显见问题,并提出解决策略,希望能够为完善儿童审美教育事业抛砖引玉。