原生空间在非遗保护与传播中的作用研究

2021-11-29刘家兴祝永超LiuJiaxingZhuYongchao

刘家兴,祝永超 Liu Jiaxing & ZhuYongchao

(1.江苏海洋大学艺术设计学院,江苏连云港 222005;2.北京市大风标教育咨询有限公司,北京海淀 100000)

根据联合国教科文组织的相关规定,真正的非遗保护应该是活态化保护,旨在保护文化的多样性和不同文化群体的传统、个性及认同感[1]。在我国专家学者们也提出了非遗活态的概念,乔晓光在《活态文化:中国非物质文化遗产初探》一书中认为民间文化包括静态文化和活态文化,而活态的非物质文化遗产具有代代相传的特点。非物质文化遗产的活态流变性特点在王文章的《非物质文化遗产概论》一书中也有所叙述。进入新世纪以来,由于政府的高度重视,我国的非物质文化遗产保护已经进入了全面的整体性的保护阶段。

在具体非遗保护与传播研究中不同学科研究的方向存在偏差,以非遗保护为视角来说,大多集中在探讨保护的是物还是人上,如早期的博物馆设计中多关注在物化的非遗保护上。随着后申遗时代的到来专家学者普遍认为应回归到对人的保护上,“当这种主体性与外界的非遗保护意图相违背时,被保护的非遗就可能变成无主体的文化空壳”[2]。这种以人为核心的研究主要围绕区分传承人与制作大师,以及如何做到整体保护等来展开和探讨的。事实上空间作为沟通物与人的桥梁在文化传播过程中也起到了重要作用,本文拟通过对非遗原生空间在保护与传播中的作用展开研究,以期能够探索一条空间的活用路径。

1 原生环境及文化生态环境和原生空间

原生环境,(又称第一类环境)本指没有人类影响的自然环境。非遗的原生环境与原生天然环境有一定区别,后者主要是指在长期生产生活中形成的具有一定地方性特征的环境。由于近年来,我国非遗保护工作不断完善和发展,对活太化的理解也随之发生变化,“文化”“生态”“保护”“环境”等具有文化战略意义的词汇频频在国家重要文件中提及,同时对非遗原生环境保护的观点也逐渐完善为对非遗文化生态环境的保护,如中山大学中国非物质文化遗产研究中心副主任高小康针对民俗学家的“原生环境”他认为文化生态对“活态保护”活的概念更加贴合[3]。“保护非遗不是简单保护几个传承人或某一群人,而是要保护整个和它相关的文化群体,包括它的历史传承和文化空间”[4]。这里文化生态的概念包含了自然环境和文化历史,文化生态的保护则是对两者的综合保护。

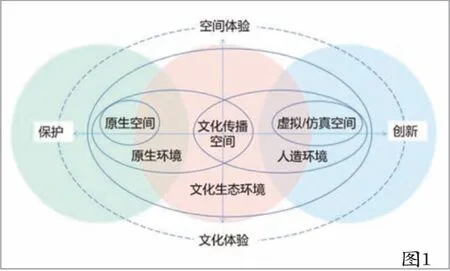

此文是依据活态化保护理念进行的原生空间在非遗保护与传播中的作用研究,主要探讨空间环境要素在文化传播中的活用方法。本文的原生空间是相对现有展示中仿制空间而言的,本研究中非遗的原生空间一般是指非遗生产加工的场所或者非物质传承人工作的场所,由于受到地理环境、政治、习俗等方面的影响,这类场所具有较强的代表性。图1为原生环境、文化生态环境、原生空间关系。

图1 原生环境及文化生态环境和原生空间关系

文化生态环境保护包含了对原生空间的保护,原生空间是在空间中发生过的事件或在生产加工中使用过的场地,其本身不一定是保护的核心,由于一般是根据加工的需求来设置的场所环境,因此场地与加工方式是不能分割的,在博物馆展示空间设计中经常通过模型的还原来打造原有空间记忆。虚拟和仿制空间无论是在活的体现上还是在环境营造上都比原有空间有较大区别。原有空间作为非遗整体记忆的载体,具有较强的符号象征性,易于达到烘托主体传递信息的目的,因此对非遗保护与传播中原生空间的设计与活用,不仅能够带来更多的空间层次体验还能够达到最佳的文化传播效果。原生空间作为一种活的科普基地,满足了突出场所符号、传递信息、流程展示等需求,这也是非遗“活”的重要体现。

2 非遗保护与文化传播

此文在保护的基础上从传播的视角出发探讨空间在传播过程中“活”的作用。“传播”在汉语中是一个联合结构的词,其中“播”主要是指“传播”,而“传”主要是指“送、递、交、运、给、表达”等多种行为发生的动态过程。因此“传播”一词在汉语中常被用作动词使用。对于非遗传播,包含了非遗项目宣传展示、文化交流、实物保护、科学研究等各种方式。

在非遗层面传播可以理解为从信息传递到文化认同并发展的过程,美国人类学家拉尔夫g林顿(Ralph Linton)将文化传播过程分为 3个阶段[5]。

(1)接触与显现阶段。一种或几种外来的文化元素在一个社会中显现出来,被人注意。

(2)选择阶段。对于显现出来的文化元素进行批评、选择、决定采纳或拒绝。

(3)采纳融合阶段。将决定采纳的文化元素融合于本民族文化之中。

拉尔夫·林顿的文化传播 3个阶段,说明了文化传播是一个逐步加深并融合的过程,文化元素(信息)的显现是文化传播的开始。非遗文化的传播依托非遗元素(信息)的传递,而空间作为元素(信息)传递的重要载体,起着至关重要的作用。现象学研究中把空间视为一种场所,认为场所本身具有一定的情感作用,空间的最终目的是让人产生情感共鸣和深层次记忆。而深层次的情感产生需要文化信息通过人的感官系统进入大脑,从而形成思考和反思[6],在这一传递过程中必须要依托一个信息介质,空间结构、色彩、灯光、植物、装置道具等都可以是信息传递的介质。非遗体验中这些带有文化符号的介质通过不断的信息传达,加深了体验者对事物的整体理解,有助于形成较为准确的事物认知。

3 文化传播过程中的空间体验设计

3.1 文化传播中的空间体验

依据诺曼设计心理学情感设计理论,设计可以分为感知、认知、反思三个层次,三个层次具有一定的递进关系[7-8]。在文化传播过程中接触与显现阶段是信息感知的过程,这一阶段主要是文字、图片、符号、视频等信息传递的过程,是体验者开始接触非遗、感受非遗的一个初识阶段,空间在这一阶段通过建筑形式、展板、展墙、空间分隔、艺术造型等方式介入到体验中,如高大的加工厂房、红色的标语、大型的机械结构、裸露的管道等。原生环境不管从外部还是内部都体现出最符合非遗特色的一面。文化传播的第二阶段为选择阶段,选择阶段体验者具有较强的参与性,空间通过艺术与技术体验给观者更加多样的接触认知非遗的过程。如通过实践体验造纸、通过实践剪纸体验非遗等。第三个阶段为采纳融合阶段,采纳融合阶段需要我们在整体认知非遗的基础上与当地文化进行融合思考以及与其他文化进行比较,从而加深记忆并形成思维的拓展。如思考湘绣与苏绣的不同,通过比较某一方面突出的地方特色,另一方面在文化基础上拓展出更多的创新应用思路。

根据文化传播的过程我们可以把非遗体验分为三个层次,并根据体验的层次进行深度的空间设计,以期达到相应的设计目的(图2)。

图2 文化传播过程中的空间体验设计层级关系

3.2 空间要素的体验性设计

3.2.1 场地与周边环境

场地的原有环境一般与周边建筑、景观、自然环境等综合影响着人们对空间内容的理解,例如空旷的草地与人字形屋顶的仓库式建筑,给人一种工厂的怀旧感。高大的树木、崎岖的道路、破旧的路牌都在一定程度上构成了对原有空间的还原。德国北杜伊斯堡景观公园原址是一座炼钢厂 ,废弃后被设计师改造成了公园。在设计时考虑到了与原有场所的结合,将工业遗产与生态景观进行结合,使各个功能空间在各自独立的基础上通过与景观结合形成了一个整体。在主体视觉上通过废旧的管道串联了各个空间,形成空间导视主线,高架观景桥与管道相结合,达到了新旧的统一,丰富了体验的空间层次。

3.2.2 结构与布局

每个历史时期的建筑都有着自己的形式和特征,这种特征受到一定的历史影响,跟当时的工程技术方式、建造手法、道路方向等有很大的关系。例如,锦溪祝家甸砖厂在时代的变迁中发生了巨大变化,现阶段当地大部分砖厂已经关闭,旧砖厂遗留建筑如何处理成为一个难题,在具体解决方案上崔恺院士提出了“微介入”的规划设计理念,通过旧建筑的新功能植入以点带线、以线带面的设计手法将当地的大小砖厂进行功能重组,实现空间活用,达到乡村振兴的目的。具体项目设计上在建筑外观基本不变的基础上通过“安全核”植入的方法,解决建筑承重的问题。建筑顶部通过预制玻璃的方法一方面减轻原有顶部承重,另一方面也营造出了更加具有神秘感的内部光影环境。另外在设计中根据实际的使用需求增加隔墙形成更多功能的空间,使原本单一的动线,变得更加丰富。通过局部的拆墙加入新的结构使原本较为狭窄的空间变得更通透。

3.2.3 色彩与材料

色彩和材料对于空间的体验也是非常重要的,不同的颜色从视觉上直观的传达着不同的感受,铁锈的色彩能够增强空间的怀旧感,白色使得空间更为敞亮,具有现代感。材料上往往通过较为细致的肌理处理来从触觉上影响人的近身感受[9]。设计中可通过调节色彩和材质的关系使空间传达不同的信息。如首钢工舍智选假日酒店通过将原有空间的标志性符号和色彩保留,使原有空间增强了纪念意义。通过“仓”“阁”的概念设计使空间产生新旧对比,“仓”的部分使用了较多的新型金属构件和裸露的楼梯,表现出强烈的工业感,“阁”则是用玻璃、金属、木材和其他柔和材料增加场所的生活气息。“仓”和“阁”通过人工和自然之间的交叉,达到微妙的平衡,实现工业和居住的和谐、历史和未来统一。

4 空间要素与非遗体验的关系

空间要素对空间精神营造和信息传播有着重要的作用,空间的各个要素体验影响着观者对空间的整体认知和对非遗文化的理解,非遗保护与传播在空间层面主要依托博物馆、民俗馆、非遗馆等展示空间,原生空间改造非遗展示空间时建筑造型、空间布局、环境氛围、体验装置、展板信息等要素在非遗保护与传播过程中起到重要作用。

对原生空间的开发应用上,通过保留原有建筑的核心特征,来进行局部功能的改造,以保留原有空间的记忆。例如暴露的梁架结构、高低错落的空间布局,独特的建筑门窗造型等。在空间外部环境改造上,充分利用原有环境中的地形地貌、植物布置、道路、指示系统等特定外部环境的营造,凸显特定时期的加工生产方式。例如高耸的烟囱、生锈的标牌、残留的铁轨都能够成为空间的体验节点。在互动体验上,利用原有建筑结构、空间高差、原场地设备等通过节奏化设计,来触发观看者与展出对象之间的互动体验。为了充分激发体验者的热情,可以结合动态图像和交互式设备展示非遗的动态特征,打破常规的展览方式,增加沉浸式体验项目,通过艺术化灵活性空间营造的方式打造变换丰富的非遗空间[10]。平面的视觉体验同样不可忽视,文字、图片、色彩通过不同的展板排版方式营造出不同的视觉感受,多彩的版面营造出活泼的展示氛围,单一的冷色调渲染宁静感。此外,由于原有加工空间一般较为开敞,非遗道具的展示布置成为空间设计中的一个重点,展板作为展示道具内容的解释和背景的衬托也起着较为重要的作用[11]。

总体来说无论是在外部环境上、空间结构与布局体验上、装置交互上、还是在平面视觉感受上,多维空间体验可以深化对事物的认知,设计中可以利用原生空间打造多层次的感官体验,通过现场观看、动手参与实践和手工艺人交流等互动环节使空间与内容紧密结合。

5 基于盐业旧址的淮盐晒制技艺体验性设计实践

5.1 场地概况

(1)场地区位:课题选址是原金桥盐业公司海精盐厂,该厂位于江苏省连云港市连云区大浦路北50米佛堂路,与连云港经济技术开发区、工业展览中心毗邻。该区位属于猴嘴片区,地理位置较为优越是当前市重点开发区位;该区位交通便利紧邻旧佛堂路城市主干道处于花果山大道与佛堂路交汇处,周边地势平坦,保留着一定的原有生态和人文环境。

(2)建筑现状:建筑总占地面积约为1800平方米,及周围空旷废地1200平方米;原有的建筑较为陈旧,建筑材质多为土黄色毛石和抹灰墙面;建筑整体呈U字形布局,立面开有部分小窗,距离地面较高;建筑顶棚为桁架撑起的人字形结构,内部净空高矮不一,空间较为灰暗。

5.2 设计思路

项目以淮盐旧址功能性再造为出发点,通过深入分析淮盐文化及其文化生态环境,打破传统以物为主体的设计思维,探索以原生空间为体验主体以物为依托的文化体验方式[12]。具体设计上依托文化传播理念,立足淮盐文化,采用情感设计方法,对淮盐遗址空间进行体验性开发设计,整个项目涉及盐业加工遗址改造设计、淮盐非遗展示设计、体验设施设计等内容。

5.3 盐业加工遗址改造设计

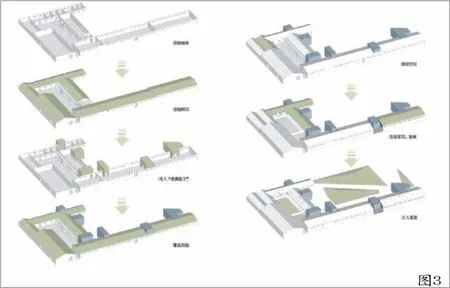

原有盐业加工厂房建筑保存相对完好,整体厂房具有浓厚的生产加工气息,呈U字形,由于原有生产空间,整体宽度较为局促,不利于形成迂回的观展路线,因此在设计中对原有空间结构进行了部分调整(图3):改变墙体结构及入口形式,打破旧址冗长空间,改变部分顶面结构以适应展示设施的需求[13];在入口、出口和与展厅交接处等设计“玻璃盒子”,在解决空间的长、直、昏暗等问题的同时,与“盐业文化”及“晶体元素”相结合;在顶部开以天窗,增加室内的趣味性和通透感。另外项目还将旧厂房的建筑材料与现代新型材料相结合,运用可持续的绿色理念,来实现旧建筑的新生。

图3 原生空间改造分析

原有建筑周边景观环境,主要由驳盐河、低矮植被、铁路、景观道路组成,在非遗展示空间改造中为了增加空间的神秘感和趣味性,需要有一定的室外活动场所作为情境的引入和供游客短期停留的空间。在本次方案设计中运用室内外结合的方式,通过建筑嵌入“玻璃盒子”的设计方式把室外景观引入室内,增加了空间的多维体验性。为了打破原有建筑形态带来的单一均衡感,在地形的设计上通过高低的几何绿地设计,使视线形成一定的遮挡,丰富了景观体验的层次感。在道路景观设计上,设计打破原有道路单一的中轴形式,根据盐晶的特征选择斜向交叉的设计方式。道路铺装也采用了不规则拼块来呼应墙面的肌理形式。材料的选择上选择天然的深色火山石,结合防腐木铺装道路,使地面色彩与墙顶面形成呼应。室外增加休息廊架,通过彩色的间拼,为黑白主色调的环境中增添了一定趣味性。半透明的顶棚通过照射,使光映射到地面形成五彩斑斓的色彩,形成多彩的盐田印象(图4)。

图4 室外景观设计

5.4 淮盐技艺展示与文化性体验设计

5.4.1 展示内容与展示脉络

方案规划为四大展区。整个展览主要围绕“盐从哪来”“盐与生活”“盐的艺术”“未来盐业”的脉络展开,通过叙事的方式逐步讲述淮盐文化以及未来盐业发展。每个展区充分利用原有空间结构和工业遗留设施,打造特色鲜明,体验性强的非遗展示空间。

5.4.2 氛围营造与空间体验

在设计过程中摒弃了繁琐和过度改造的设计手法,主要对原有旧建筑空间中的材质肌理进行整合,重新改造加以活用,以可持续原则为导向,强调新旧结合,使得观众在观展时能够更加自然融入空间,体验展示内容[14]。具体设计以突出“盐”的特性为目标,采用白色为主色调打造出氛围庄重、形式新颖的淮盐文化体验空间,入口处素色背景墙结合叠面结晶肌理,突出主题、烘托氛围,明亮的颜色使原本狭隘的空间看起来更加宽敞。

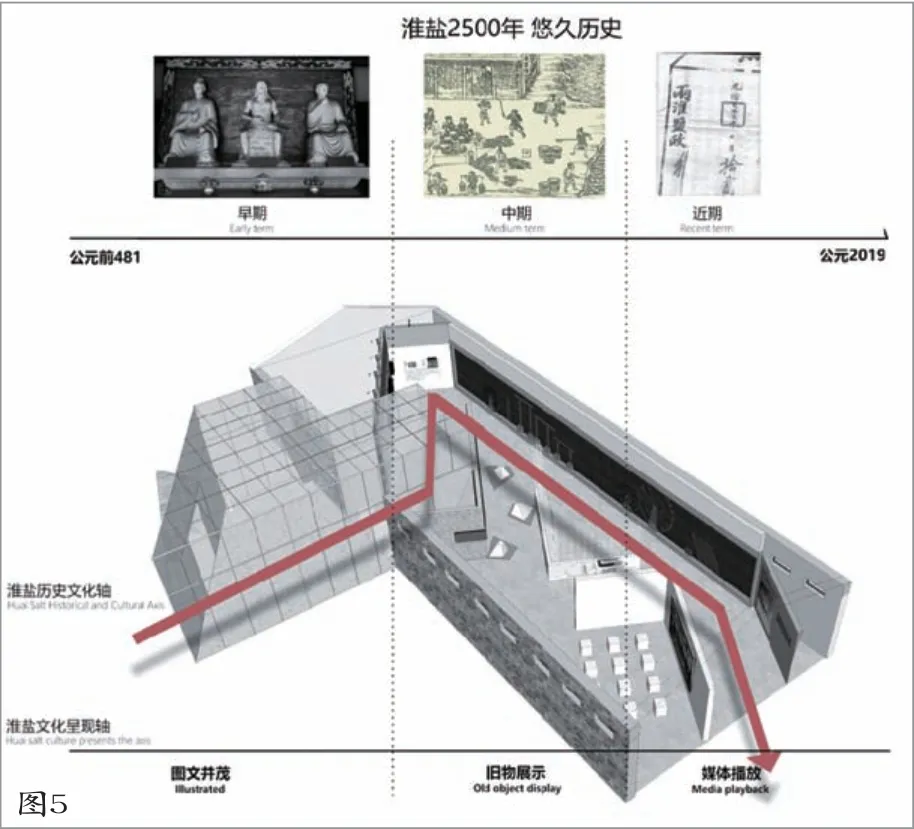

历史馆由历史展示区、盐产旧物展示区、盐产成果展示区三个空间构成(图5)。历史展区以历史时间轴的形式,阐述连云港2500年的淮盐历史,并以图文编排、影像交互、实物展示的形式给观者形成初步认识。盐产旧物展示区利用建筑空间内的墙体,进行扩充放置不同时期的盐业加工工具,让观众对产盐的过程有一定了解。通过交互体验装置,使工具与人,人与人产生互动,增强现实感受。利用内部较为封闭的空间,改造为盐产成果展示区,展示连云港盐业技术成果。

图5 历史展示区设计

亲子互动体验馆是以艺术化娱乐装置为主的亲子娱乐互动空间,该空间注重新奇感的营造,让观众一看到空间内的艺术化娱乐装置就有种耳目一新的感觉。装置造型灵感来源于盐的化学分子式,空间内大大小小的几何形装置起到了空间氛围的烘托作用,几何体内部通过几何拼装、微距放大、盐水实验等活动供儿童娱乐和认知,艺术化娱乐装置是亲子互动体验馆中重要的道具,也是抽象知识走向具象认知的重要内容,将艺术与科学知识进行融合,使儿童在娱乐的同时,全身心感受到自然的魅力(图6)。

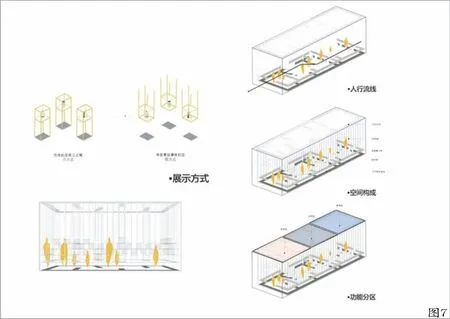

生活馆主要科普盐在日常方面的运用和生活知识。生活馆的空间格局主要采用延边式,展品主要靠墙体分布,宽阔的空间布局可使得观众可以自由进行观赏,展示物品的摆放也十分清楚。为了突出展示物品,将原本向上的传统载物方式改为向下垂吊,方便观众从不同角度观看展示物品,给观众带来更加人性化的体验(图7)。设计手法上运用了简洁明了的金属线条和玻璃体搭配,空间整体由金属构件和玻璃来进行空间分隔,使得空间内的人行流线变得更有趣味。空间顶部运用“引海水入田”的概念,白色与蓝色金属板进行模块化吊装,结合动态投影影像,使静态的内容变得更加生动活泼,给观者带来了全新的视觉感受。

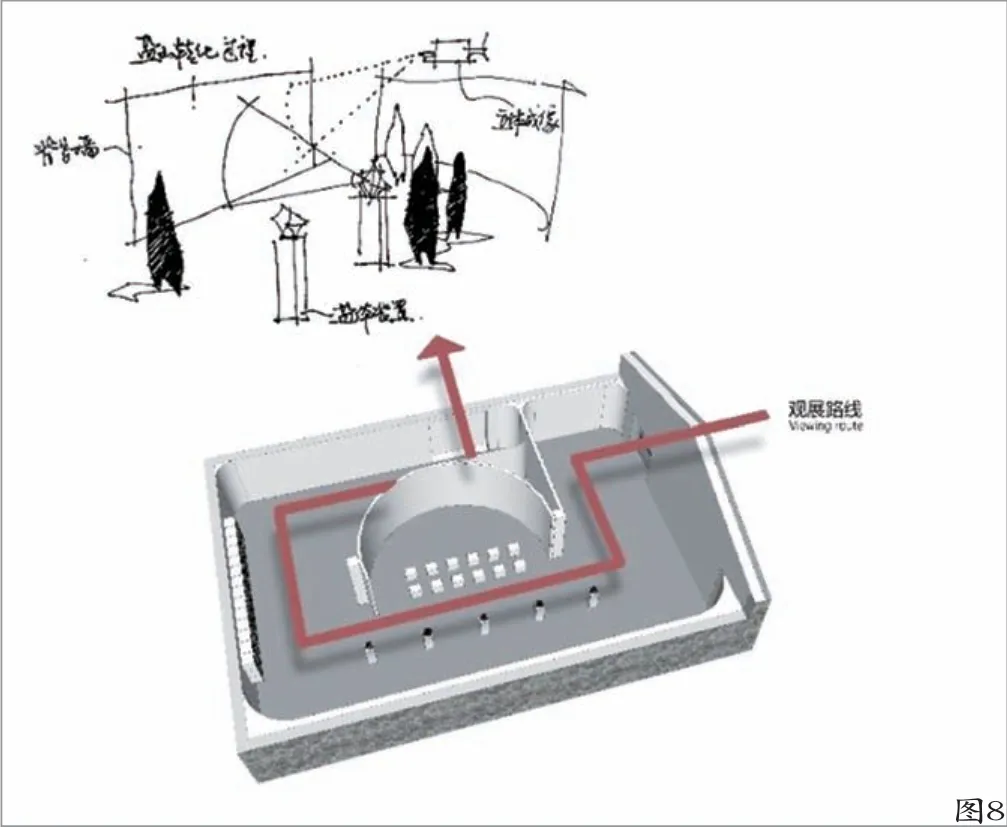

图7 生活馆空间布局与展示方式

传统的展示方式在盐的科学知识和艺术美学应用上是很难达到较为深入体验的。VR体验馆通过虚拟技术为观者提供了与盐有关的全新体验方式,从而达到了更高效吸收科普知识的目的。该展区整体结构和布局较为简洁,中心区域为体验的核心区域,采用弧形围合的形式,延展了视觉体验。在设计上充分考虑现有结构,通过把原有屋顶钢结构进行金属拉网设计,一方面确保了原有建筑结构不完全被石膏板等封闭式吊顶材料覆盖,另一方面通过网状设计为照明和投影设备增加了承载空间。展区运用素色作为主体色调,去掉繁杂的装饰,暴露的结构结合纯净的色彩和灯光为该展区增添了神秘感。在内容上主要展示盐的生产过程和盐的艺术美学等(图8)。

图8 VR体验馆设计

6 结语

原生空间有着较强的参与体验性,非遗从保护到传播再到创新的循环中,传播起到了重要的作用。文化传播是非遗保护的重要内容,原生空间中的文化传播加深了对文化的理解,丰富了体验的内容,给观者形成了深刻的记忆。将原生空间视为非遗保护与传播的一个关键节点,既体现了文化生态环境保护“活”的一面,也是环境中思考以人为本的重要体现。