填海区生态植物景观修复实践——以深圳前海前湾片区为例

2021-11-29易慧琳黄玉谭广文

易慧琳 黄玉 谭广文

(广州普邦园林股份有限公司 广东广州 510600)

由于人口增长及社会经济的发展,许多沿海海岸带被填埋建设为新城区。填海区通常为政府高度重视的城市新区,其枢纽效应显著。城市填海区作为城市发展过程中城市建设面积的人为补充,是典型的沿海人造陆域,在为人类拓展生存和发展空间的同时,短时间内给近海生态环境带来了巨大的负面影响[1]。填海工程侵占滨海湿地和滩涂,破坏湿地的生态调节功能,造成大面积湿地资源的消失或退化。据报道,新中国成立后,经历了4次大规模围填海造地运动,近40年来,全国大规模围填海造地活动使滨海滩涂面积累计损失约219万hm2,相当于中国沿海湿地总面积的一半[2]。填海区生态系统是介于人工和自然之间的一种生态系统,属于半自然生态系统,受自然生态环境的影响和限制较大[3],生态环境脆弱。填方土壤多为海砂、废弃建筑垃圾等,土质基底情况差,气候环境复杂,生态恢复重建难度较大,需要大量持续性资金投入。植物是生态系统的生产者,植被恢复是生态环境建设的核心[4],一个区域的生态修复往往以植被重建为起点,逐步形成物种多样、自然演替、平衡发展的自然生态系统。

为了加快填海区生态环境恢复,提升填海区的景观水平,实现填海区域的可持续发展,有必要对填海区及周边环境进行生态植物景观重建,实现生态景观与区域经济的共同发展。本研究以前海前湾片区为例,对因填海导致受损的滨海环境,采用生态恢复理念与技术措施,以土壤改良、生境植物群落构建的方式来营造生态基底,并将深港文化注入景观营造中,形成植物丰富、生态系统逐步稳定且景观文化丰富多样的滨海环境,打造特色鲜明的滨海植物景观。

1 填海区生态植物景观修复原则

对填海区进行生态植物景观营造,需要考虑经济、社会、生态三者协调发展。首先应将填海区域纳入到城市整体规划的范畴中,从整个城市产业发展、生态保护战略的角度,确定其在城市生态系统中扮演的主体角色,明确定位,并以此为中心进行填海区生态恢复与景观重建。另外,为了恢复区域内良好生态景观效果,在具体营建过程中还应遵从以下原则。

1.1 生态优先原则

以尊重自然,保护修复生态环境为首要原则,以生态恢复理念指导人工景观营造,植物选择、物种引入均应做到以乡土为主,并符合“生态位”原则,尽量恢复生态系统服务功能,实现生态系统的可持续发展。

1.2 生境多样性原则

在一个特定的区域内产生物种多样性的部分原因是这个区域内生境多样性的作用[4],因此,在人为进行区域生态恢复、营造区域生物多样性的过程中,首先应该扩大区域内各小环境的地形、水、热、植被密度、层次等差异,以此来提高区域内生境多样性。

1.3 文化地域特色原则

植物景观建设中尽量体现填海区当地滨海地域特色,结合当地岸线历史、民族等文化特色,打造特有区域景观,避免景观千篇一律。

2 填海区生态植物景观修复实践

2.1 前湾片区区域现状

前海地区位于北纬N22°31′46.65″东经E113°53′42.41″附近,地处粤港澳1小时生活圈的核心,“海、陆、空、铁”各类交通资源丰富,同时近距香港,地处珠三角地理核心,是深港合作的首选,区位优势非常显著,是珠三角乃至国家的战略要地[5-6]。前湾片区位于前海的中间部分,北起桂湾河,南至前湾河,是前海的中心,不仅具备前海地区综合区位、战略优势以及在资金保障上面的优势,而且在自然环境上,前湾片区三面临水,背靠大小南山,两大入海口,是广深沿江高速进入前海的区域,具有一定门户作用,拥有良好的区位基底用于打造滨海休闲带,恢复滨海湿地。该区域地势平坦,有利于打造大面积公园绿地,但地形高低起伏变化少,对生境多样性营造不利,区域内雨水渗排问题,在进行景观重建时需要引起重视。深圳市园林绿化行业高度市场化,通过市场化途径引进专业团队,有助于前湾片区生态景观重建的实施。

2.2 目标与手段

前湾片区生态景观修复主要目的是尽量恢复填海区生态系统服务功能和景观效果。采用人为工程手段进行生态景观的恢复,通过土壤改良、分区域生境景观恢复、文化地域特色景观打造等方式,建成具有人文、地域特色的海滨活动空间和特色景观效果。

2.3 生态景观修复方法

2.3.1 土壤改良

由于填海区域土壤内积累大量的盐分,从植物组织、营养吸收等方面对植物生长造成严重影响[7]。为有效提升填海区植物种植成活率,快速形成稳定的植物群落,一般从两个方面着手:一方面选择耐旱、耐瘠、耐盐碱的绿化植物;另一方面是进行以降低土壤盐碱度、提升土壤肥力和保水力为目的的土壤改良[8]。做好原位土壤检测是进行耐盐性植物选择和土壤改良的基础。

2.3.1.1 原位土质检测

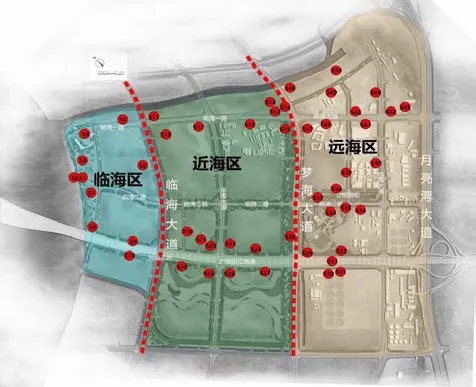

对项目建设前前湾片区临海区、近海区、远海区土壤盐分、有机成分进行测定(图1),距离海洋越远,受到海水的侵袭、盐雾蒸发、海水渗透浓缩等影响越小。经全盐量测定,前湾片区临海区、近海区属于轻度盐碱化,而远海区pH偏高,但仍属于非盐化土壤,而植物种植要求土壤偏碱性。临海区、近海区、远海区3个区域土壤有机质缺乏,平均仅为6.70 g/kg,不能满足植物的正常生长。同时土壤检测发现,3个区域内颗粒直径>2.0 mm的石砾平均为56.06%,含量超标,这是填海区土壤存在的普遍问题(表1)。

表1 前湾片区土壤盐分与有机成分含量

图1 前湾片区土壤分区取样点分布图

2.3.1.2 分区域土壤改良方案

临海区距离海洋最近,受到的盐雾、海水倒渗等危害最严重,土壤全盐含量最高,近海区土壤盐碱度稍低于临海区,但仍然和临海区一样有机质缺乏严重,石砾含量高。对于这2个区域采用埋管排盐的方法进行区域内土壤排盐碱,每隔20 m设置一条排盐管,采用客土改良的方式进行种植土改良置换,客土配比为素土(m3)∶鸡粪(kg)∶泥炭(kg)∶蚯蚓(kg)=1∶12∶14∶7,符合深圳市种植土一级标准,整体置换厚度为地表80 cm。

相比临海区和近海区,远海区土壤有机质含量相对稍高,盐碱度稍低,该区域海水倒渗现象较小,但有机质含量仍偏低、石砾多。为保证植物正常生长,对该区域进行树穴、花卉、地被、草坪土壤换填,换填土采用和临海、近海区相同的一级客土,乔木种植区域,深挖1.5 m,根据土球大小,形成一个直径50 cm杯状环形换填空间。花卉、地被种植区域换填高度30 cm,草坪20 cm,换填出的土壤可用于平衡区域地形。

土壤改良完成后,随机取样测量区域内平均pH降低至7.12,全盐含量降低至0.54 g/kg,土壤有机质达26.30 g/kg,同时颗粒直径>2.0 mm的石砾含量降低至27.33%,符合深圳市园林绿化种植土质量标准,适合植物生长。

2.3.2 生境植物群落景观恢复

生物多样性的基础是生境的多样性[9],植物群落为海鸟、鱼类、浮游生物、底栖动物、昆虫、微生物等生长和演替提供赖以生存的营养物质,生态环境的修复往往以生境植物群落的构建为起点。根据离海岸线距离远近以及是否滨水,以临海大道、梦海大道为界,形成海岸红树林生境和临海、近海、远海以及滨水湿地的陆上区域主体生境序列。在此基础上,按照各区域生态特征和物种适应性进行微地形改造和植被布置,构建多样性的生境植物群落,吸引鸟类、鱼类、两栖动物等进入填海区生态系统,以期形成较完善的生物链,恢复生态系统服务功能。

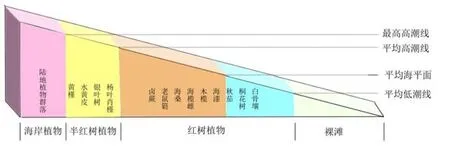

2.3.2.1 海岸红树林植物群落构建

红树以及半红树植物群落是整个红树林生境系统的基底,在维持生物多样性、消浪护岸、抵御风暴、减少侵蚀及促淤造陆上的作用已被广泛认可[10]。本研究预期通过红树林植物的种植修复,形成相对稳固的红树植物群落,达到防风固岸、丰富红树下环节动物、软体动物、贝壳类、甲壳类动物,为黑尾塍鹬、红脚鹬、黑脸琵鹭、苍鹭等本土鸟类以及爬行动物提供食源。

前湾片区前海石公园及桂湾河入海口及沿岸的因填海而造就的人造滩涂是红树林湿地群落打造的主要区域,该区域属于海岸破坏较为严重的滩涂区域,因此先引入无瓣海桑(Sonneratia caseolaris)作为先锋树种稳定潮间带,待2—3年后,无瓣海桑将滩涂抬高,潮间带环境改良且本地物种群落稳定发展后,再从潮间带从水深向水浅处依次以白骨壤(Avicennia marina)、桐花树(Aegiceras corniculatum)、秋茄(Kandelia candel)作为骨干树种,混种海榄雌(Avicennia marina)、木榄(Bruguiera gymnorrhiza)、老鼠簕(Acanthus ilicifolius)等进行补植(图2),在高潮位区域以杨叶肖槿(Thespesia populrea)、水黄皮(Pongamia pinnata)、银叶树(Heritiera littoralis)等具有观赏价值的半红树植物进行补植。

图2 红树林种植范围示意图

2.3.2.2 陆地区域植物群落构建

前海石公园、紫荆园、运动公园等通过道路绿地相连,建立起陆上动物迁徙互通廊道,通过建立梦海大道中央公园40 m绿廊区域与区外绿地互联互通,根据主体生境植物群落序列,结合各区域海洋次生危害情况,进行植被重建。植被重建主要以人工种植为主,优选华南地区乡土树种作为主要基调树种(表2)。

表2 前湾片区主体生境植物群落基调树种植物种类

临海区域受盐雾、土壤盐碱化等次生自然危害最为严重,选择耐盐碱能力最强,疏朗的树种为基调树种,如狐尾椰子(Wodyetia bifurcata)、银海枣(Phoenix sylvestris)、秋枫(Bischofia javanica)、榄仁(Terminalia catappa)等;近海区以菩提榕(Ficus reli-giosa)、小叶榄仁 (T.neotaliala)、人面子(Dracontomelon duperreanum)、鱼尾葵(Caryota ochlandra)、银叶金合欢(Acacia podalyriifolia)等为主;远海区受盐雾等影响小,可以在基调树种中加入部分观花观果树种,如嘉宝果(Plinia cauliflora)、无花果(F.caricaLinn)、柚子树(Citrus maxima)、海南蒲桃 (Syzygium hainanense)、水 蒲 桃 (Ribes procumbens)、洋蒲桃(Syzygium jambos)、无刺枸骨(Ilex cornuta)、高山榕(F.altissima)、大叶榕(F.altissima)等适合鸟类、动物食用的具有核果、浆果、梨果及球果等肉质果的园林植物,以期吸引更多的食植性鸟类及动物进入生态系统。

以湿地塘床系统进行陆上滨水湿地植物群落营造,湿地塘床系统以水生湿地植物作为植物配置的重点元素,注重湿地生态功能的完整性和多样性的恢复。根据地势起伏及景观需求,将挺水、浮水和沉水植物进行合理搭配,形成更加自然的多层次人工湿地塘床系统(图3)。选用利于吸收水系污染物,阻挡水流、沉降泥沙的根系发达的植物,如苦草(Vallisneria natans)、眼子菜(Potamogeton distinctus)、金鱼藻 (Ceratophyllum demersum)、菰 (Zizania latifolia)、芦苇 (Phragmites australis)、香蒲 (Typha orientalis)、水葱(Scirpus validus)、千屈菜(Lythrum salicaria)、梭鱼草(Pontederia‘cordata)等。

图3 人工湿地塘床系统示意图

2.3.3 文化地域特色景观打造

滨海地区作为海陆交界地,拥有得天独厚的自然景观条件,从审美角度来看,滨海地区是不同质的两种构景元素的边缘地带,是信息容量最大、在构图上最易产生极富魅力景观的区域[11]。充分利用滨海地区的边缘带美学价值和前海特区的地域特色文化是进行前湾片区填海区特色景观恢复与打造的重点。

2.3.3.1 地域性植物景观恢复

打造地域特色首先应进行地域性生态景观恢复和滨海生态植物群落建设,前湾片区位于南亚热带,最具代表性地域性生态景观为滨海椰风海韵景观和兼具陆地和海洋生态系统特征的红树林景观。大量采用棕榈科植物形成南亚热带滨海特色,同时在原有红树林群落的基础上打造了红树林生态景观,只是受生态本底因素影响,目前尚未形成规模,相信未来一个相对稳定的红树林生态景观群落将逐步建成。

2.3.3.2 文化植物景观打造

没有文化的景观是缺少灵魂的,前海作为“特区中的特区”是改革开放再出发的“桥头堡”,是深港合作的新标杆,拥有很特殊的政治文化特色。在前湾片区的特色文化景观打造中,以庆祝香港回归20周年为契机,打造以香港特别行政区市花为主题的专题公园——“紫荆园”。整个紫荆园以红花紫荆和宫粉紫荆为主要品种,体现深港两地“手足情深,共谋发展”的合作理念。另外以象征“改革开放再出发”的前海石为核心打造的前海石公园,以“磐石博浪”为设计理念,位于前湾片区桂湾河入海口,远眺对岸,犹如杨帆起航的方舟,现在已经成为各大中小学、企业、行政部门进行党建教育,重温改革开放历史、传播红色正能量的活动地。

3 结语

滨海填海区生态基底差,对整体规划、施工、管理等要求非常高,一直以来都是生态恢复重建的重点、难点区域。长期以来,填海区的植被修复往往偏重于景观的打造,而对于场地生态基底的修复、生物多样性的生境等问题缺乏考虑。本研究明确对前湾片区建设定位的目标与任务,从土壤改良、生境植物群落打造、特色植物景观营造等方面进行填海区的生态恢复与基底重建,形成了良好的滨海植物景观。同时因地制宜的生境植物群落打造,不仅丰富了区域植物种类,更为鸟类、昆虫、微生物等提供了适宜的生存环境,为后期填海片区生物多样性的逐步恢复提供基础。

本研究以生境植物群落重建为重点,是一次积极的尝试,为华南滨海填海区的生态植物景观恢复重建提供了一种可行的建设模式。但后期还应注重持续性养护管理,特别是需要加强滨海区域常年面临的盐雾海煞的处置和台风的预防与灾后养护复壮,一定程度的人为养护介入可使该片区生态系统逐步完善,景观效果得以持续。