泾河长8裂缝性致密油藏渗吸吞吐可行性实验研究

2021-11-27王振宇聂法健

王振宇,王 磊,汪 杰,梁 晨,聂法健

(1.长江大学 石油工程学院,湖北 武汉430100;2.中石化胜利工程公司 难动用项目部,山东 东营 257000;3.中国石油大港油田公司 勘探开发研究院,天津 300280)

引 言

如何经济高效地开发裂缝性致密油藏是目前学者们关注的热点和难点[1-6]。渗吸采油是裂缝性致密油藏开发的重要手段[7-15],具备降低界面张力、改善润湿性的渗吸液通过人工和天然裂缝与基质广泛接触,作为润湿相流体在毛管力作用下自发地被吸入基质,置换出非润湿相流体(原油),从而使得原油通过裂缝通道返排至井底。目前,学者们主要通过常温常压或高温高压下的静态渗吸实验研究渗吸驱油的机理、效果影响因素及表面活性剂性能对渗吸的影响等[16-21]。但未见针对裂缝性致密油藏开展的高温高压动态吞吐渗吸实验的相关报道。

泾河长8油藏储层致密,裂缝发育,衰竭开发递减快,注水易无效水窜,尚未有补充能量及有效的开发方式。为深入研究泾河油藏岩心渗吸能力,明确高温高压下渗吸吞吐采油规律,对自研的纳米渗吸剂进行基本物性测试,选取实验区块地层岩心,模拟地层条件,开展了衰竭采油、地层水吞吐采油及渗吸剂吞吐采油3组对照实验,进一步明确了渗吸吞吐采油规律及可行性,为泾河油藏等裂缝性致密油藏渗吸采油提供技术支撑。

1 实验材料、仪器与方法

1.1 实验材料

1.1.1 实验流体

实验所用渗吸剂为长江大学研发的HI30型纳米渗吸剂,主要为阴非离子表面活性剂和纳米二氧化硅颗粒;油样为泾河油田脱水脱气原油,地面条件下密度为0.837 g/cm3,黏度为7.673 mPa·s,含蜡量15.32%,属轻质常规原油;水样根据地层水性质配置,总矿化度为50 000 mg/L,水型为CaCl2。

1.1.2 岩心特征及造缝处理

针对泾河长8油藏储层低孔特低渗、裂缝发育的特点,应用地层岩心开展人工切割造缝处理[22],根据流动相似准则及油藏裂缝原始润湿性、孔渗条件确定环氧树脂与石英砂比例并进行填充,确保人工裂缝与地层天然裂缝的物性具有高度相似性。人工裂缝长度4.5 cm(未贯穿岩心),裂缝宽度为0.15 cm(填充石英砂),其尺寸介于压裂裂缝与天然裂缝之间,渗透率为约60×10-3μm2,岩心物性参数如表1所示。

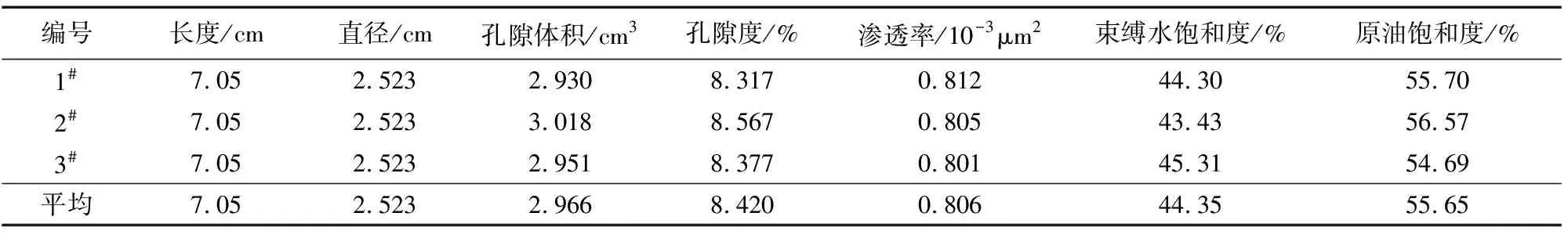

表1 岩心物性参数

1.2 实验方法与步骤

1.2.1 渗吸剂静态性能评价实验

利用纳米粒度分析仪、界面张力仪、接触角测量仪对纳米渗吸剂开展静态评价实验,实验步骤如下:

(1)纳米渗吸剂合成及粒径测试。通过微乳液法合成纳米渗吸剂,配制质量分数0.30%的纳米渗吸剂溶液,并采用马尔文激光纳米粒度分析仪测定纳米渗吸剂粒径。

(2)界面张力测试。利用Texas-500C 型界面张力仪采用“旋滴法”测定不同质量分数纳米渗吸剂油水界面张力,温度为55 ℃。

(3)润湿角测试。将岩心切片在不同质量分数纳米渗吸剂溶液中浸泡24 h,通过克吕士接触角测量仪采用“躺滴法”测量油滴在岩心切片表面的接触角。

1.2.2 渗吸动态吞吐实验

针对岩心致密且存在裂缝,饱和原油及制造束缚水时流体难以进入致密岩心等问题,实验采取注入端20 MPa高压持续饱和,饱和水及饱和原油分别耗时2 d、7 d,并静置老化3 d确保岩心油水分布符合油藏特征。为保证岩心内部渗流状态稳定、实验结果精确,产液过程中采用小压降、逐级稳步降压产液的方法,每组实验降压产液时间大于1 d。3组实验耗时达52 d,具体实验步骤如下:

(1)岩心制备。储层岩心经人工造缝充填后烘干,测量孔隙度、渗透率。

(2)制造束缚水及老化。将岩心抽真空后在55 ℃条件下饱和地层水,以0.01 mL/min的速度饱和原油并制造束缚水(注入原油PV数不低于5 PV),计算含油饱和度,在此温度下静置老化3 d。

(3)注入模拟地层水及渗吸剂。以0.05 mL/min的速度分别向2#、3#岩心注入模拟地层水0.30 mL、纳米渗吸剂0.28 mL(质量分数为0.25%),停止注入时岩心夹持器内部压力为22 MPa,关闭进口端阀门继续静置3 d。

(4)产液。打开进口端阀门以较慢的压降速度进行衰竭采油,直至不产液为止,记录产液过程压力、产油量、产水量等相关数据。

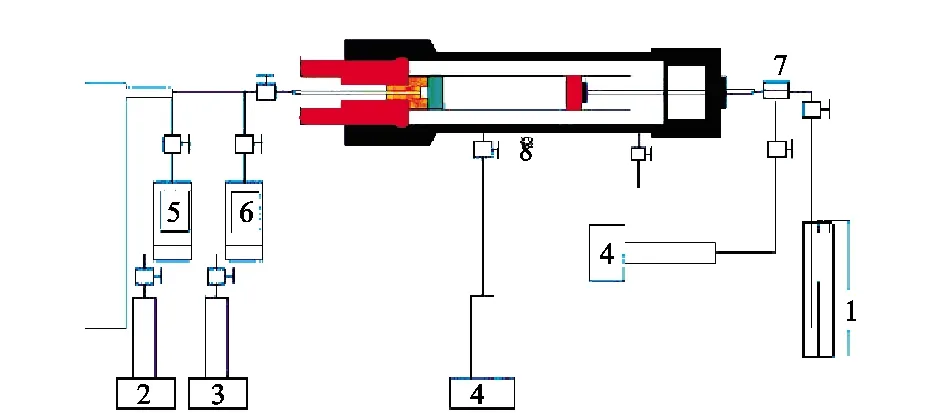

实验流程图及装置见图1。

图1 渗吸吞吐实验装置及流程

2 渗吸剂静态性能评价结果与分析

2.1 渗吸剂基本物性

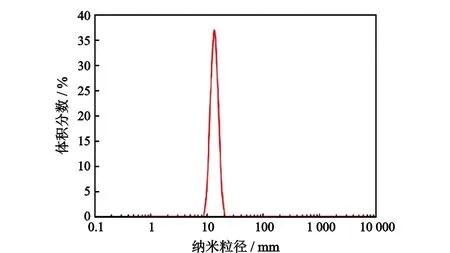

图2为纳米渗吸剂粒径测试结果,其中横坐标为颗粒尺寸的对数,纵坐标为体积占比。根据结果可知,纳米渗吸剂粒径主要集中在16 nm左右,与储层微纳米级孔喉匹配较好,确保可以通过渗吸作用进入致密岩心孔喉中,从而吸附在岩心内表面改善其润湿性,且纳米二氧化硅渗吸剂与模拟地层水配伍性良好,无沉淀现象。

图2 纳米渗吸剂粒径测试结果

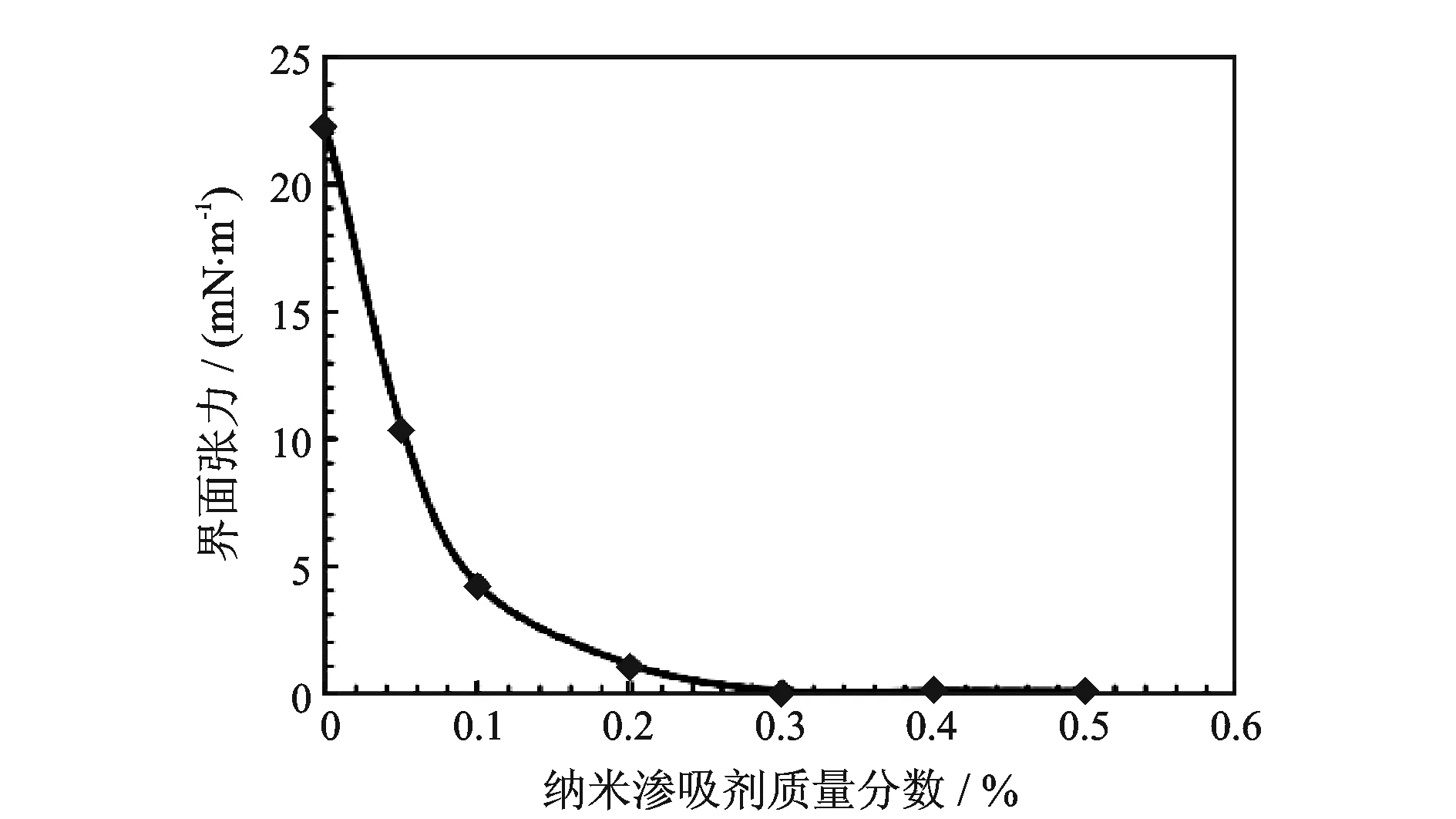

2.2 界面张力评价

纳米渗吸剂界面张力评价结果如图3所示,随着纳米渗吸剂质量分数增加,油水界面张力值逐渐减小;纳米渗吸剂质量分数为0时,油水界面张力值为22.27 mN/m,随着纳米渗吸剂质量分数的增加,界面张力值快速下降,达到0.25%时,界面张力为0.45 mN/m,质量分数为0.30%时油水界面张力降低至10-2mN/m级,为0.06 mN/m;随着纳米渗吸剂质量分数进一步增加,油水界面张力值降低幅度较小。

图3 油水界面张力与纳米渗吸剂质量分数关系

2.3 润湿性评价

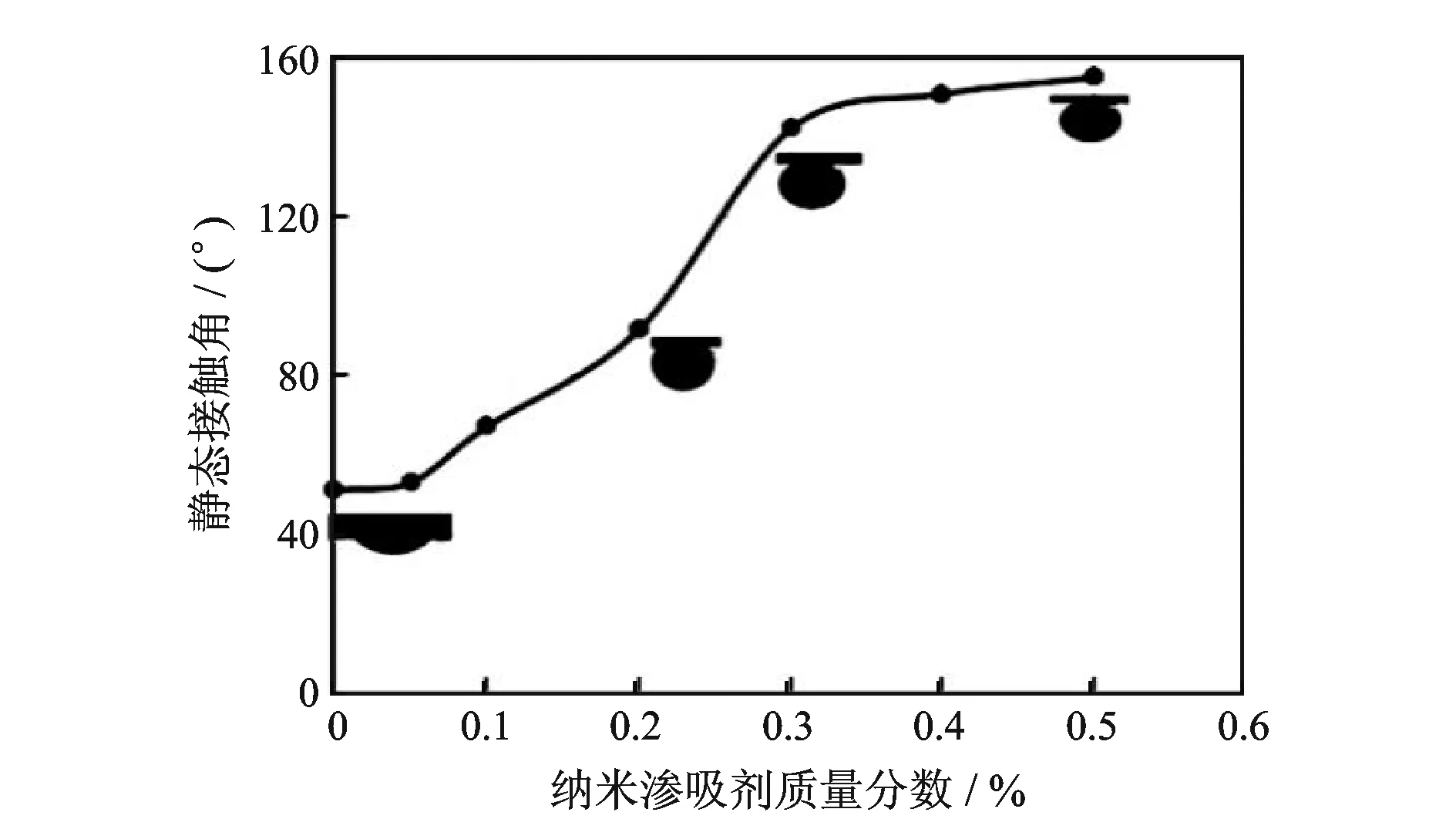

图4为岩心切片在不同质量分数纳米渗吸剂溶液中浸泡24 h后润湿角测试结果及接触角测量实图。纳米渗吸剂处理前,浸泡在盐水中岩心表面油滴接触角为53.25°;在质量分数为0.30%的纳米渗吸剂溶液中浸泡24 h后,岩心表面接触角增大至142.5°,之后接触角随纳米渗吸剂质量分数增加,增加幅度较小。

图4 静态接触角与纳米渗吸剂质量分数关系

与传统洗油用表活剂追求低界面张力不同,界面张力对渗吸效果的影响存在拐点,适当降低界面张力可有效提高洗油效率,降低流动阻力,但界面张力小于10-2mN/m后,毛管力减小,导致渗吸动力不足,影响渗吸效果。综合考虑界面张力与接触角测试结果,优选渗吸剂质量分数采用0.25%,界面张力值为0.45 mN/m,润湿角改善为120°。

3 渗吸吞吐实验结果与分析

3.1 衰竭采油

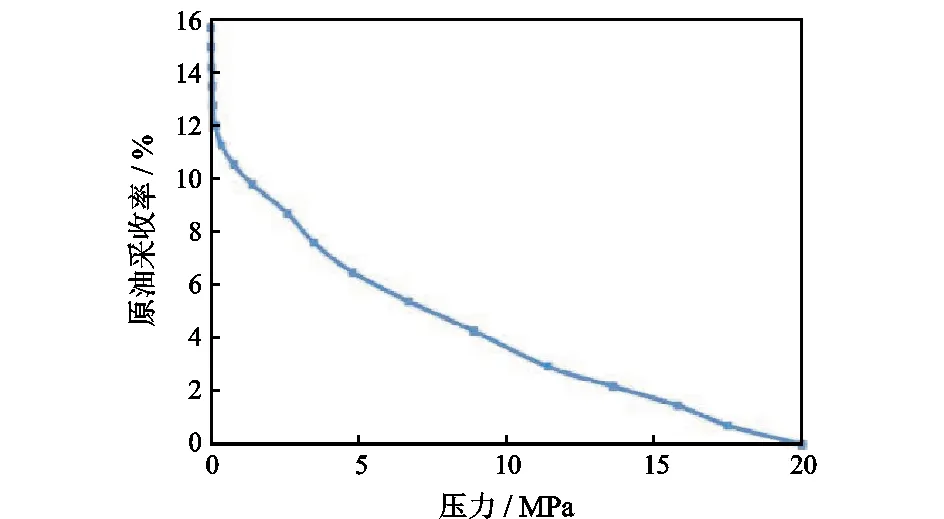

图5为1#岩心模拟天然能量衰减开发实验结果,从图5可知,随着岩心压力的降低原油采收率逐渐增加,曲线斜率变大,单位压降下原油产出量增加,最终采收率为15.68%。与实际油藏开发相比,本实验有两点差异,一方面由于实验岩心孤立存在,压力下降时没有临近岩心流体支持,只能依靠岩心本身孔隙主导原油产出,因此压力下降到较大幅度时原油产出才能完成;另一方面,整个实验过程无水产出,原因在于岩心饱和原油时可流动水已经被饱和油驱出,制造的束缚水在致密岩心中不参与流动,这与实际油藏中具有一定的游离地层水有所不同。

图5 衰竭实验采收率变化曲线

3.2 地层水渗吸吞吐采油

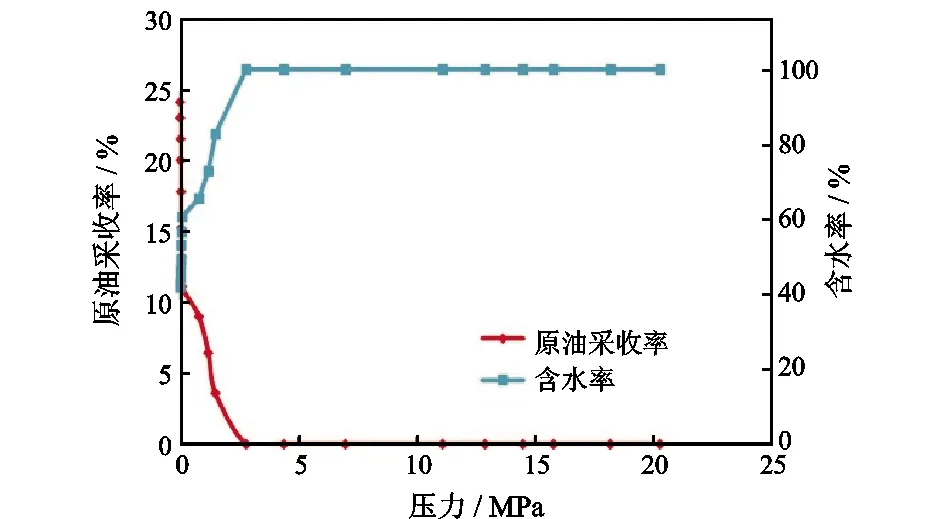

图6为2#岩心模拟地层水渗吸吞吐采油实验结果,从生产特征上可以划分两个阶段,第一阶段为纯水采出阶段,压力降至3 MPa前,只产水不产油,综合含水率为100%。压力降至3 MPa后含水初步下降,随着压力的降低产油量逐步增加,实验结束时综合含水率为41.60%,最终采收率为24.06%。

图6 地层水渗吸吞吐含水率及采收率变化曲线

3.3 渗吸剂吞吐采油

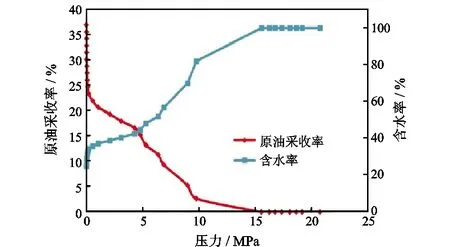

图7为3#岩心渗吸剂吞吐采油实验结果,与注水吞吐一样,从产液特征上可以划分两个阶段,但含水下降时间大幅提前,下降幅度大幅增加。压力降至15 MPa前,含水率均为100%。压力降至15 MPa后开始产油,随着压力的降低产液中含油量逐步增加,含水快速下降,实验结束时综合含水率为25.02%,采收率达36.95%。

图7 渗吸剂吞吐采油含水率及采收率变化曲线

对比3组实验结果,地层水、渗吸剂吞吐产出端见油时压力分别为3 MPa、15 MPa,综合含水率此时也开始下降,最终两组实验的综合含水率分别为41.60%、25.02%,采收率分别达24.06%、36.95%。渗吸剂吞吐具有见油早、含水下降快及采收率高的特点。验证了渗吸剂吞吐可以适当降低油水界面张力,将岩石润湿性改善为更偏向水湿,岩心在毛管力作用下发生了普遍的渗吸置换作用,使得岩心中可以流动的原油量增加。同时,界面张力的下降也降低了油滴运移的阻力,变形通过喉道能力得到增强,也是有益的因素。

在裂缝性致密油藏中,注入水在裂缝中窜流,与基质之间无法形成足够的压差,基质中的原油很难通过渗流的方式提高采收率。渗吸采油通过润湿反转置换原油,可以在小压差情况下大幅提高基质的采收率,是裂缝性致密油藏开发的有效手段。

4 结 论

(1)通过微乳液法合成阴非离子纳米渗吸剂的粒径为16 nm,在致密岩心中具有较好的注入性。优选渗吸剂质量分数为0.25%,此时界面张力为0.45 mN/m,润湿改性效果也较好,接触角从53.25°增大至120°,岩心从油湿改性为水湿。

(2)3组实验中衰竭采油效果最差,采收率为15.68%;注水吞吐有渗吸的作用,但采收率提高幅度较小,较衰竭采油提高8.4%;渗吸剂吞吐采油持续时间最长,提高采收率幅度也最高,较衰竭采油提高21.30%,较地层水吞吐提高12.89%;吞吐采油实验在压降较小时仍有部分油产出。

(3)渗吸剂吞吐见油时的压力15 MPa远大于地层水吞吐见油时的压力3 MPa。通过降低界面张力、改善岩石润湿性有效降低了吞吐采油的启动压力。此外渗吸剂吞吐结束时的含水率25.01%也远小于地层水吞吐实验的41.60%。