辽河盆地东部凹陷北段有效烃源岩分布及排烃特征

2021-11-27刘少治陈希光

宋 兵,王 波,刘少治,陈希光

(中国石油勘探开发研究院 杭州分院,浙江 杭州 310023)

引 言

有效烃源岩是指生成并大量排运过油气的岩石[1],一直是国内外学者的研究热点。有机质丰度下限[2-4]、实验模拟[5-6]、密集采样测试[7]等常用来研究烃源岩的有效性,但受理论缺陷、实验费用、实验条件和样品数量等制约,研究结果与实际情况往往存在一定偏差。部分学者也曾提出并建立如生烃量门限法、饱和度门限法[7-8]等多种模型来研究烃源岩的排烃特征,但理论方法的差异和缺陷很可能导致对排烃能力乃至资源潜力认识不清和误解。

近年来,对辽河盆地东部凹陷北段的勘探重心已由高部位构造油气藏逐渐转向洼陷区岩性油气藏、致密砂岩油气藏,对于有效烃源岩分布和排烃特征的研究显得非常重要和迫切。前人采用热史模拟法[9]在研究区开展过少量生排烃研究,但整体研究较少。针对研究区有效烃源岩分布不清,排烃量和排烃史不明确等问题,本文将采用基于热解数据、可靠性高、简单易行的生烃潜力法[1,10-13]对研究区排烃门限、有效烃源岩展布及排烃特征进行详细分析,以优选岩性油气藏和致密砂岩油气藏有利勘探区带、提高勘探成功率。

1 地质概况

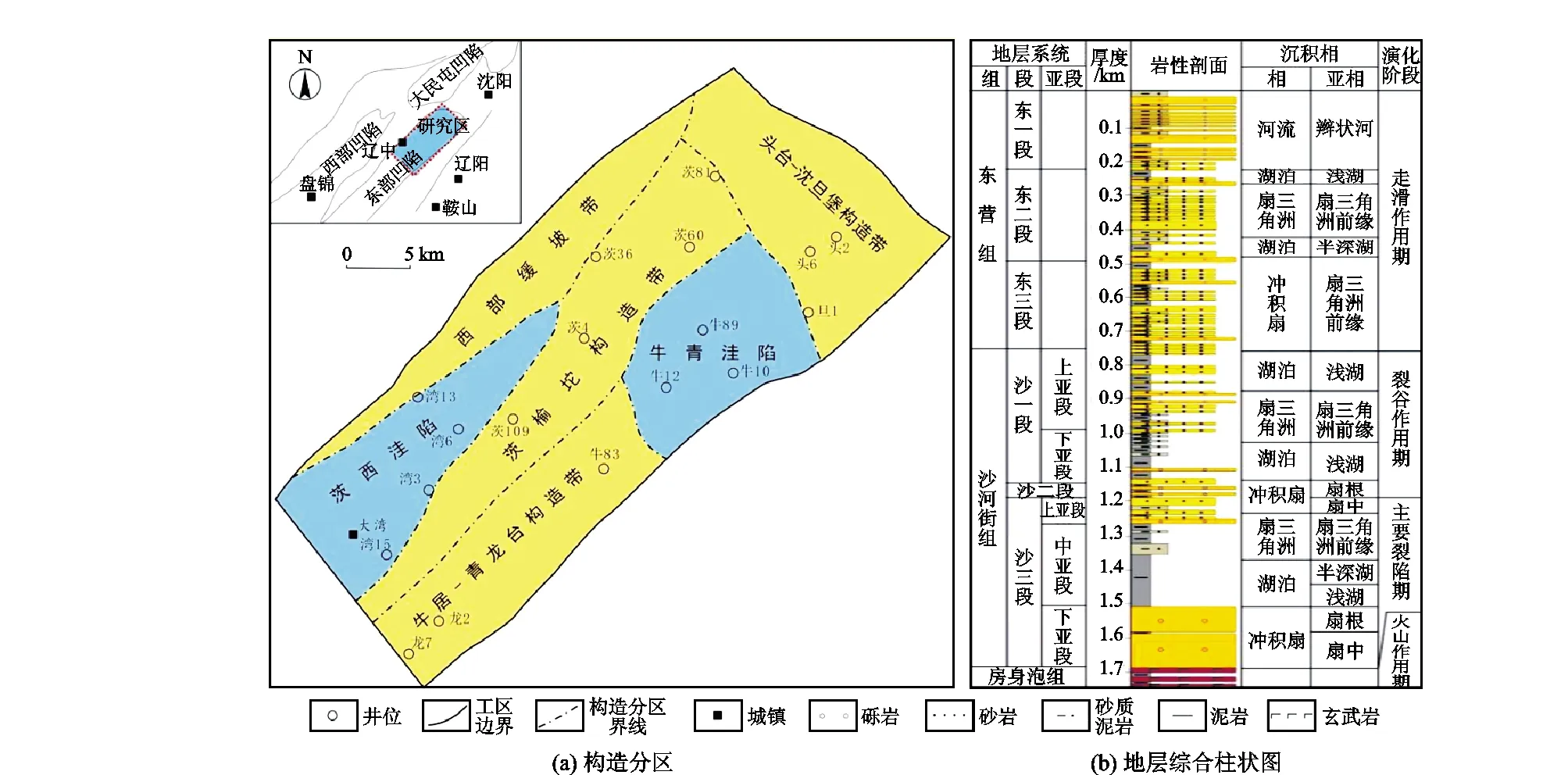

辽河盆地东部凹陷是上叠在辽东台背斜之上的中新生代东断西超式断陷型凹陷,其北段由西部缓坡带、茨榆坨构造带、牛居-青龙台构造带、头台-沈旦堡构造带、牛青洼陷和茨西洼陷6个二级构造带组成,面积约1 100 km2,现已有牛居、青龙台、茨榆坨3个油田(图1)。新生代盆地经历了5个演化阶段:房身泡期(Ef)的强烈火山作用期、沙三期(Es3)的主要裂陷期、沙一、二期(Es1+2)的裂谷衰退期、东营期(Ed)的走滑作用期、新近纪(N)和第四纪(Q)的拗陷沉降期。多期演化共发育了3套烃源岩,分别为沙三段、沙一、二段以及东营组[9]。沙三段烃源岩为一套深湖-半深湖相暗色泥岩,分布广泛,覆盖大部分地区,仅局部隆起部位有缺失,厚度为400~600 m,有机碳质量分数为0.5%~3.0%,干酪根类型以ⅡA型为主,镜质体反射率为0.4%~1.4%;沙一、二段烃源岩为一套浅湖相暗色泥岩、油页岩,覆盖全区,总体较薄,厚度为200~400 m,有机碳质量分数为0.3%~2.0%,干酪根类型以ⅡB型为主,镜质体反射率为0.3%~0.9%;东营组烃源岩为一套浅湖相灰色、绿灰色泥岩,全区分布,厚度为200~600 m,有机碳质量分数为0.3%~0.5%,干酪根类型以Ⅲ型为主,镜质体反射率为0.3%~0.4%。

图1 辽河盆地东部凹陷北段位置

2 方法原理

生烃潜力法认为,在埋藏过程中,烃类从源岩中开始以游离相大量排出的条件是源岩的生烃量(Qp)必须满足其自身的各种存留,而这个临界点就是排烃门限。烃源岩生烃潜力包括未变为烃的有机质、残留烃以及可能已排出的排烃量(Qe)。在地史演化中,烃源岩与外界若未发生各种有机质的交换,那只有烃类的排出才导致其生烃潜力减小。由此可见,生烃潜力开始减小的临界点对应着排烃门限。为了明确生烃潜力的大小,常用热解参数可溶烃含量(S1)、裂解烃含量(S2)和有机碳质量分数(w(TOC))组合形成的生烃潜力指数

IHGP=(S1+S2)/w(TOC)

(1)

来表征(图2)。

图2 生烃潜力法研究排烃特征概念模型(据文献[1]修改)

式中:S1为可溶烃含量,mg/g;S2为裂解烃含量,mg/g;w(TOC)为有机碳质量分数;IHGP为生烃潜力指数,mg/g。

生烃潜力法研究排烃特征具体流程如下:

①结合实验补充,收集整理热解资料,建立生烃潜力指数剖面,即生烃潜力指数((S1+S2)/w(TOC))与埋深的交会图。

②根据最大原始生烃潜力指数(IHGP0)与某深度生烃潜力指数(IHGP)差值大小随深度的变化确定排烃门限深度(Z0)以及单位有机碳排出的烃量,即排烃率

qe(Z)=IHGP0(Z0)-IHGP(Z)。

(2)

③结合排烃率、有效烃源岩厚度、有机碳含量以及岩石密度,可得到排烃强度

Ehc=10-1·qe(Z)·H·ρ(Z)·w(TOC)。

(3)

④排烃强度平面积分即为排烃量。

式(2)—(3)中:Z0为最大原始生烃潜力所对应埋深(即排烃门限深度),m;Z为埋深(Z≥Z0),m;IHGP 0(Z0)为最大原始生烃潜力指数,mg/g;IHGP(Z)为生烃潜力指数,mg/g;ρ(Z)为烃源岩密度,g/cm3;w(TOC)为有机碳质量分数;H为烃源岩厚度,m。

此方法建立在大量的热解资料基础上,体现了整体的变化趋势,因而合理地回避了油气生成运移机理,可靠性较高,方法简单易行。

3 有效烃源岩分布及排烃特征

3.1 排烃模式图的建立

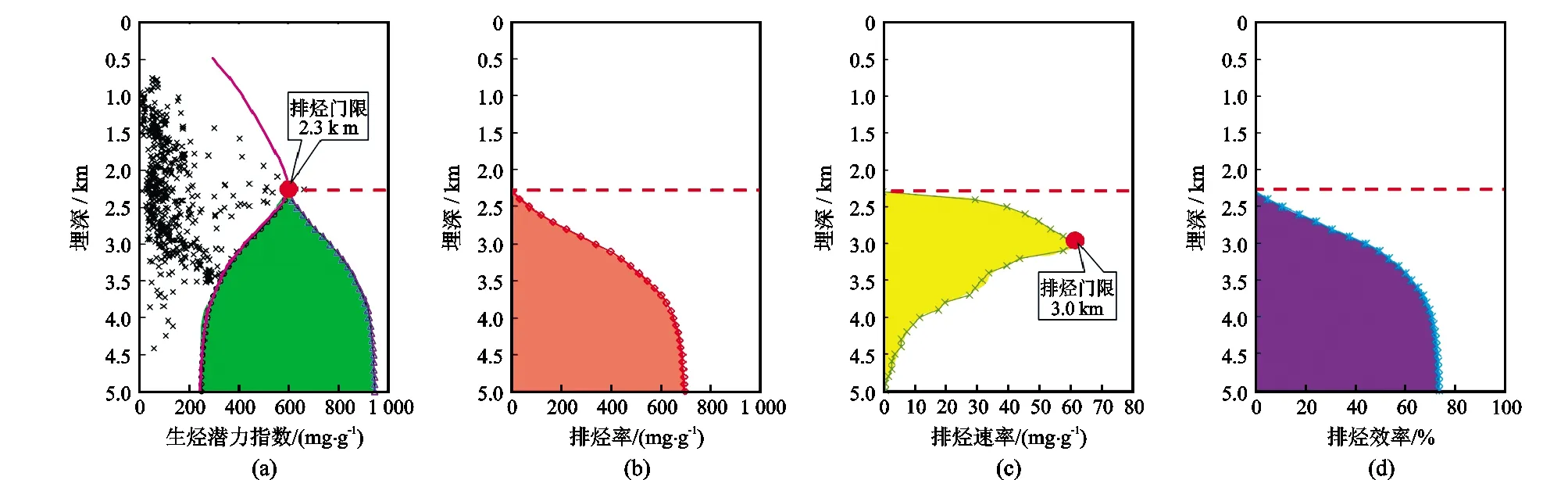

结合实验补充,共收集了研究区沙三段、沙一、二段和东营组共416个点的烃源岩热解资料,选取其中的可溶烃含量(S1)、裂解烃含量(S2)和有机碳含量(w(TOC))及热解样品的深度(Z)数据建立交会图(图3)。从图3中可以看出,生烃潜力指数先逐渐增加,然后再逐渐降低,2.3 km为其转折点,表明自此深度开始,烃源岩发生大量排烃,指示2.3 km为研究区烃源岩的排烃门限深度。

源岩在地史演化中发生了排烃作用,导致有机碳含量随之降低,因此,在实际排烃特征研究过程中要进行恢复计算,而干酪根内的无机碳绝对含量在演化过程中是保持不变的[14],根据此原理,恢复了排烃门限深度以下的最大生烃潜力指数。通过恢复后的指数,结合现存的生烃潜力指数,研究了排烃率、排烃速率(单位地史时间内或增加单位埋深所排出的烃量,本文采用后者,以100 m为单位)以及排烃效率(排出与生成烃量的比值)随深度的变化关系(图3,表1)。从图3中排烃速率与埋深的变化曲线可以看出,排烃速率最大时对应的深度为3.0 km,即为排烃高峰埋深。

图3 辽河盆地东部凹陷北段排烃模式

表1 辽河盆地东部凹陷北段排烃特征

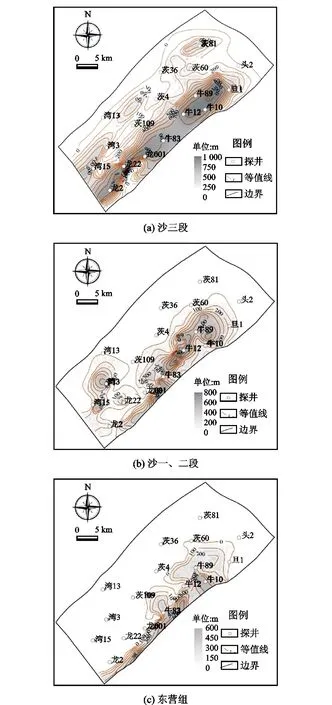

3.2 现今有效烃源岩分布特征

根据2.3 km的排烃门限,结合录井和地震资料,预测研究区3套有效烃源岩的厚度分布(图4)。沙三段有效烃源岩分布广泛,基本覆盖全区,平均厚度约500 m,在牛青洼陷内较厚,一般400~1 000 m,茨西洼陷较薄,最厚350 m,大湾超覆带、头台-沈旦堡构造带和茨榆坨构造带上最薄,一般100~200 m。沙一、二段有效烃源岩主要分布在牛青洼陷和茨西洼陷等洼陷部位,平均厚度约300 m,牛青洼陷最厚800 m,茨西洼陷最厚500 m,在构造高部位只有局部达到排烃门限深度,因此,有效烃源岩不太发育。东营组烃源岩埋藏很浅,仅在牛青洼陷部分地区进入排烃门限,有效烃源岩平均厚度约200 m,最厚达600 m。

图4 辽河盆地东部凹陷北段现今有效烃源岩厚度分布

3.3 现今排烃率分布特征

排烃率是计算排烃量的前提。根据排烃模式图中确定的排烃门限及排烃率随深度变化曲线,结合现今3套烃源岩埋藏深度平面图,获得3套有效烃源岩现今排烃率平面分布(图5)。沙三段高排烃率区主要分布在牛青洼陷全区以及茨西洼陷内,最高可达650 mg/g,低排烃率区主要分布在茨榆坨潜山带、头台-沈旦堡构造带、大湾斜坡带以及青龙台构造带南段,而且大部分都过了排烃高峰期,随着烃源岩埋深加大排烃率基本不增加。沙一、二段排烃率在牛青洼陷深洼处最高,达600 mg/g。此套烃源岩至今没有发生大规模的排烃作用,随着埋藏的增加,还会发生大规模的排烃作用。东营组排烃率最小,牛青洼陷内最高(约250 mg/g),此套烃源岩刚进入排烃门限,随着埋深的继续增加,其排烃范围和排烃率会快速增大。

图5 辽河盆地东部凹陷北段现今有效烃源岩排烃率

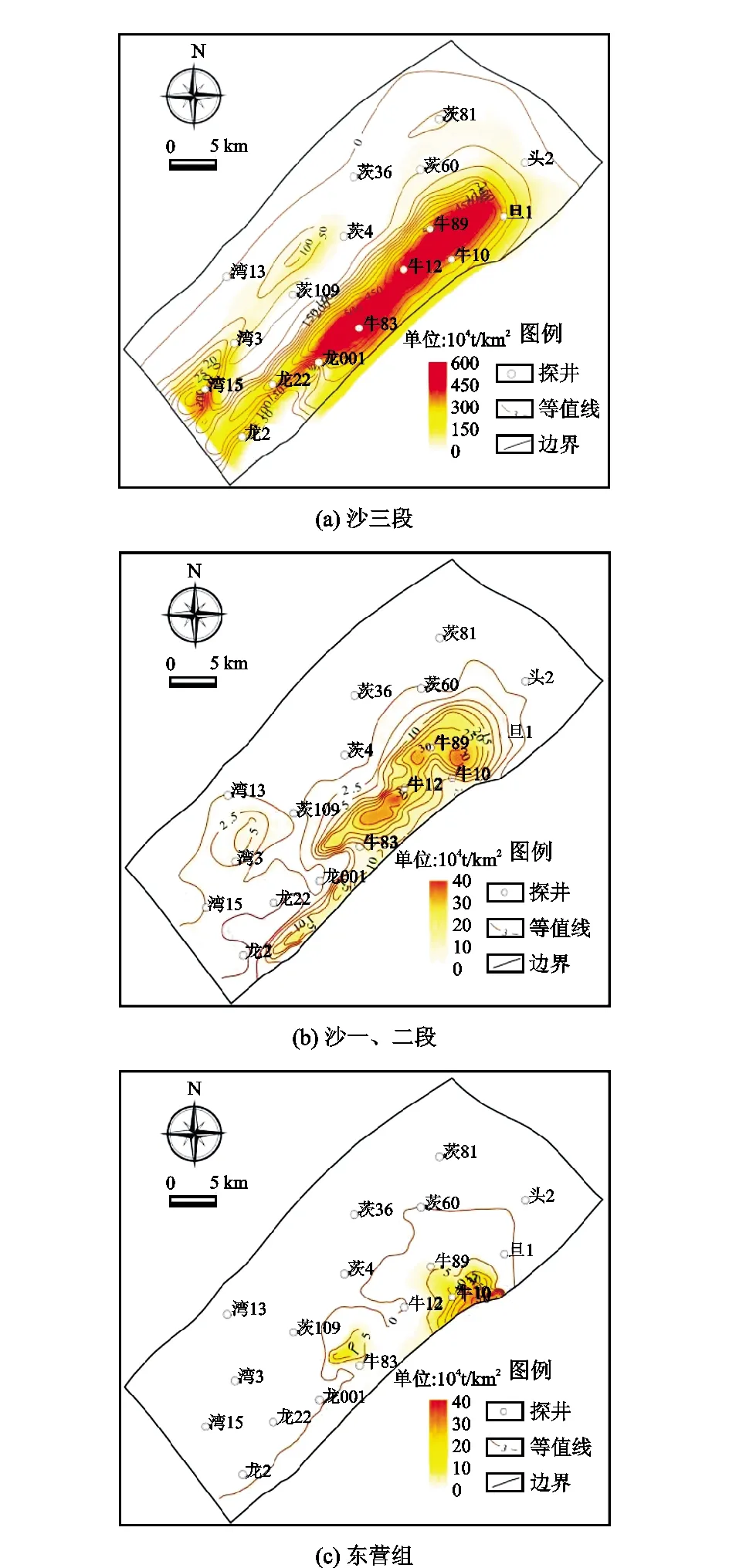

3.4 现今排烃强度分布特征及排烃量

通过前面的分析,结合有机碳含量平面展布和烃源岩密度(据岩心资料,本次采用2.5 g/cm3),根据式(2)求得各套有效烃源岩的现今排烃强度,如图6所示。从图6可以看出,各套有效烃源岩的排烃中心都围绕主力生烃洼陷——牛青洼陷分布,洼陷中心即为排烃中心。沙三段埋藏较深,排烃范围基本覆盖全区,最大排烃强度在牛青洼陷内可以达到500×104t/km2,平均可达200×104t/km2,在茨西洼陷内也有少量排烃。沙一、二段排烃范围相对沙三段范围变小,主要为牛青洼陷和茨西洼陷等洼陷部位,最高达35×104t/km2。东营组排烃强度较小,排烃范围只限于牛青洼陷内,在牛青洼陷洼的最高排烃强度达30×104t/km2。整体来看,牛青洼陷是研究区的排烃强度中心,茨西洼陷为次级中心,牛居青龙台构造带是油气运聚的最有利指向区,其次为茨榆坨构造带。

图6 辽河盆地东部凹陷北段现今有效烃源岩排烃强度

根据已经得到的排烃强度平面分布再进行积分,得到各套有效烃源岩的排烃量。研究区3套有效烃源岩累计排烃量达10.14×108t,其中,沙三段为9.63×108t,占排烃总量的94.97%,为研究区主力烃源岩。沙一、二段和东营组排烃量分别只有0.46×108t和0.05×108t,占排烃总量的4.54%和0.49%,为辅助烃源岩。10亿多吨的排烃量,为研究区提供了充足物质基础。

3.5 排烃史特征

由于有机母质沉积是连续的、继承的,因此,生烃潜力指数曲线不但可用来评价现今地质条件下的烃源岩,也可用来评价地史阶段烃源岩的有效性,再结合构造演化史分析,即可定量评价地史时期的排烃特征。通过地层埋藏史及剥蚀量恢复,计算了研究区3套烃源岩的排烃史(图7)。结果表明,研究区烃源岩整体大量排烃时期为东营期,但不同层系烃源岩的排烃演化存在明显差异。沙三段从沙三末期开始部分进入排烃门限,之后沙一、二期、东营期排烃量逐渐增加,至东营期到达排烃高峰期,馆陶期至今的排烃量有所减少。沙一、二段开始排烃时期为东营期,馆陶期至今排烃量有所增加,未进入排烃高峰期。东营组有效烃源岩至今才刚开始排烃,未进入排烃高峰期。在东营期,主力生储盖组合已沉积,构造格局和圈闭也基本定型,与油气的排出时空相匹配,因此,东营期既是主排烃期,同时也是主成藏期。

图7 辽河盆地东部凹陷北段各有效烃源岩不同地史时期排烃量柱状图

4 结 论

(1)辽河盆地东部凹陷北段排烃门限深度为2 300 m,排烃高峰埋深为3 000 m,主排烃期和成藏高峰期为东营期。

(2)沙三段、沙一、二段和东营组3套有效烃源岩总排烃量为10.14×108t,其中,沙三段为9.63×108t,占总量的94.97%,为研究区主力烃源岩,沙一、二段和东营组分别只占4.54%和0.49%,为辅助烃源岩。

(3)沙三段有效烃源岩分布广泛,基本覆盖全区,且大面积都已过了排烃高峰期,是寻找岩性油气藏和致密砂岩油气藏的主力层位。沙一、二段和东营组地层埋藏较浅,有效烃源岩主要限于牛青洼陷内,随着埋深的继续增加,其排烃率会快速增大。牛青洼陷是主排烃洼陷,也是下洼勘探寻找岩性油气藏和致密砂岩油气藏的主力区带。