电加热辅助水平井吞吐可行性与油井工艺设计

2021-11-27吕柏林吴永彬刘传义卢迎波邢向荣

吕柏林,吴永彬,佟 娟,刘传义,李 刚,卢迎波,邢向荣

(1.中国石油 新疆油田公司,新疆 克拉玛依 834000;2.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

引 言

近十年来,我国稠油蒸汽吞吐产量占稠油年产量的60%以上,是最主要的稠油开采技术。据不完全统计,在蒸汽吞吐的井型中,水平井的数量约占所有吞吐井数量的20%,但水平井蒸汽吞吐的产量约占蒸汽吞吐总产量的40%,因此水平井对于蒸汽吞吐产量具有举足轻重的作用。此外,目前尚未动用的薄层储量,尤其对于油层有效厚度小于8 m的薄层稠油,只有采用水平井注蒸汽开采才具有经济效益。但已开发区水平井绝大多数已经进入中后期,受到油层非均质性、水平段中后段入井流动阻力、生产压差减小、低渗透段动用差等因素的影响,绝大部分吞吐水平井面临水平段中后段与低渗透段动用效果差,油层能量小,吞吐周期产油量、周期生产时间和周期油汽比急剧下降等问题,开发效益逼近经济极限。统计新疆稠油吞吐水平井水平段动用率不到60%,平均采出程度15%以内。

针对改善水平井蒸汽吞吐的开发技术中,常规的氮气辅助蒸汽吞吐、多元热流体辅助蒸汽吞吐等措施可减少蒸汽用量,提高吞吐油汽比,但对提高水平段动用程度效果有限;而化学的技术手段成本较高,且高温发泡剂和稳泡剂的稳定时间较短,加上油层吸附等因素,现场应用效果有限。

稠油井下电加热技术通常仅用于低温井筒伴热,对改善水平段动用无明显优势[1-6]。为此,本文提出在水平井的水平段井筒内,下入高能长效大功率(每米功率1 500 W,发热表面温度大于300 ℃,连续发热时间大于5 a)的电阻加热器[7-10],辅助提高蒸汽热焓,促进水平段中后段与低渗透段动用效果差部位的加速动用,达到提高水平段动用率与提高吞吐采收率的目的。通过可行性研究确定了电加热辅助水平井吞吐的地质界限,并针对典型水平井开展了油井工艺设计,为现场应用奠定了基础。

1 可行性研究

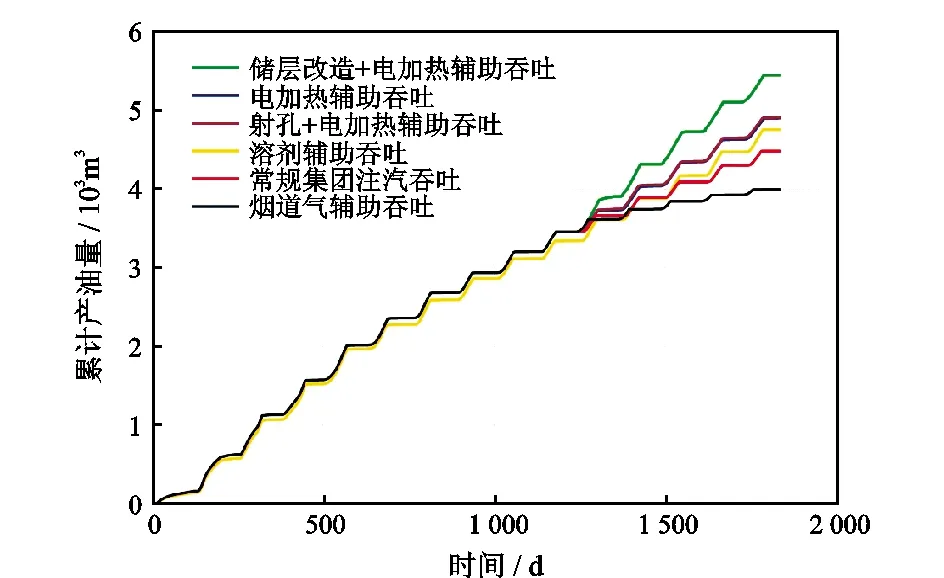

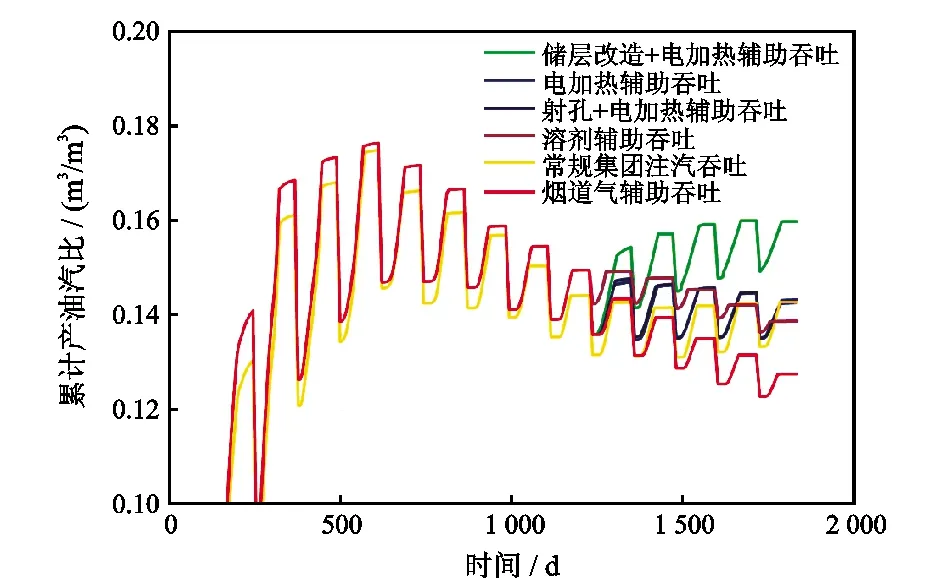

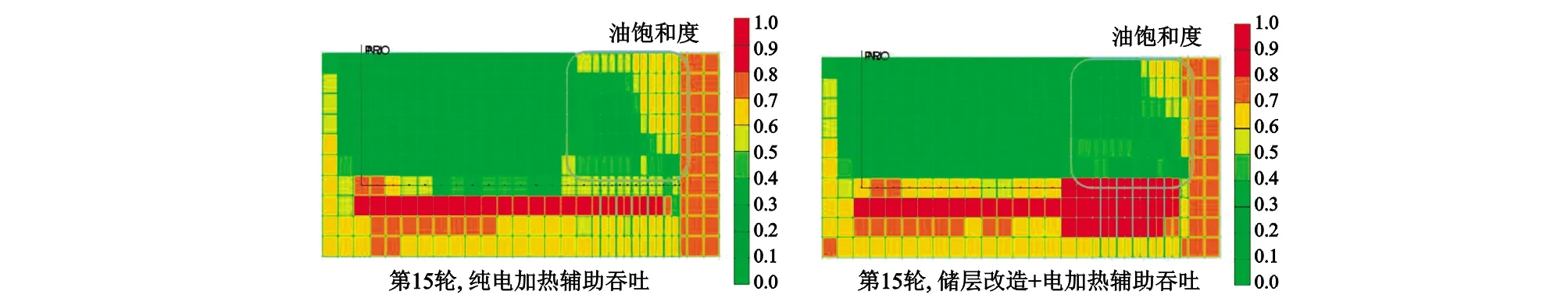

参考XJ油田平均吞吐轮次,在吞吐10轮次基础上,对比烟道气辅助吞吐、溶剂辅助吞吐、纯电加热辅助吞吐、动用差段定向射孔+电加热辅助吞吐、储层改造+电加热辅助吞吐5轮次的开发效果,累产油对比如图1和图2所示。从增油幅度来看,添加烟道气后,吞吐产量有所下降,但油汽比有所上升。而溶剂辅助吞吐在多轮次吞吐后期的效果并不明显,略低于电加热。鉴于射孔的孔深有限,模拟表明定向射孔+电加热辅助吞吐与单纯的电加热辅助吞吐相比无明显改善。而储层改造+电加热辅助吞吐的效果远好于上述4种方式,主要原因在于储层更大范围的物性得到了改善。

图1 不同吞吐技术的累产油对比

图2 不同吞吐技术的油汽比对比

总体来看,电加热辅助吞吐可远期改善水平段动用程度、提高采收率,优选为改善吞吐效果主体技术,但针对不同的吞吐井,需要采取不同的策略。具体来说,对于已投产吞吐井,不具备储层改造条件,实施纯电加热辅助吞吐;对于未投产新井,具备储层改造条件,推荐实施储层改造+电加热辅助吞吐。

2 关键机理模型模拟

根据水平井吞吐区块储层非均质特征,建立典型吞吐井机理模型。模型有效厚度10 m,井距70 m,水平段长度200 m。沿水平段从脚跟到脚尖方向设置渗透率逐级降低,从最高1.6 μm2降低到最低0.1 μm2,尤其脚尖80 m渗透率仅0.1~0.2 μm2,代表了实际储层条件下的低渗透段。

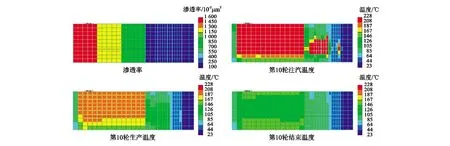

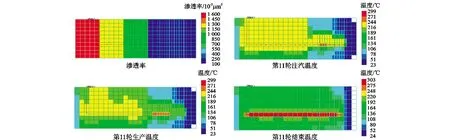

模拟方案采取前10轮次常规吞吐,然后开展电加热辅助蒸汽吞吐,并分析前后的水平段动用状况、温度场、油饱和度场等变化特征。根据模拟结果,电加热辅助吞吐存在以下优势:

优势1:常规吞吐与电加热辅助吞吐的温度场对比可见(图3~图4),通过电加热可以加热低渗段近井地带油层,通过升温降黏,减小远端井筒段与入井流动阻力,缓解压降漏斗,提高产量。电加热器的高温持续为低渗段提供热源,促进原油进入井筒。

图3 常规吞吐温度场

图4 电加热辅助吞吐温度场

优势2:提高远端差部位储层动用,通过多轮次电加热辅助,逐步实现全井段动用。

从油饱和度场(图5)可见,在常规吞吐期间,低渗透段的原油几乎未有效动用,处于近似原始饱和度状态,而通过电加热逐步加热和生产,脚尖低渗段的饱和度有明显的下降,下降范围逐步扩大,表明动用效果在逐步提高。

图5 电加热辅助吞吐油饱和度场

优势3:发挥储层改造孔渗+电加热升温双重作用,提高储层动用率。

通过油饱和度场对比(图6)可见,纯电加热对储层孔渗改变有限,储层内部流动阻力依然较大,因此相同吞吐5轮次的情况下,饱和度动用范围明显低于储层改造后的饱和度动用范围。因此,可以依靠水力扩容等储层改造技术,提高低渗段孔渗后再电加热辅助,进一步提高水平段效果。

图6 吞吐第15轮的油饱和度场对比

已经投入开发的水平井采用筛管完井,且经历了多轮次吞吐,筛管管外密封性较差,因此在实施分段扩容改造过程中,存在较大技术风险:水平段无法有效封隔,扩容阶段注入液体进入高渗透段井筒。

3 地质界限确定

在水平井吞吐区块存在不同投产年份的生产井,且不同区块的储层与流体物性相差较大,因此,为了落实水平井吞吐区块各井是否适合采用电加热辅助,需要确定电加热辅助吞吐的地质界限。

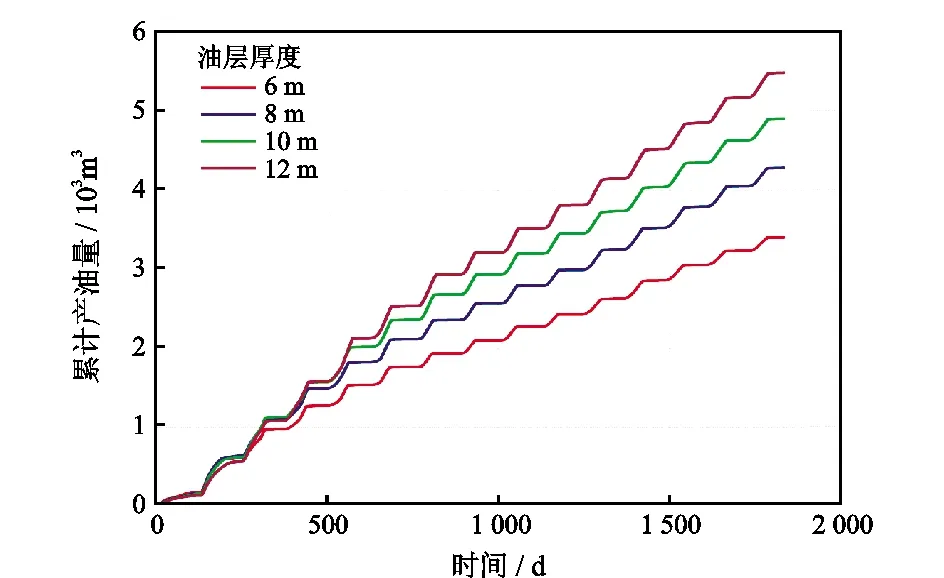

3.1 油层厚度

重32、重1以及重18井区部署水平吞吐井的油层厚度6~12 m,为此,分别针对该油层厚度范围开展了厚度的敏感性计算(图7)。模拟结果表明,油层有效厚度6 m、8 m、10 m、12 m对应的第11~15周期产油分别是971 t、1 292 t、1 450 t、1 678 t,第11~15周期油汽比分别是0.09、0.12、0.13、0.15,表明油层厚度越薄,第10~15轮次产油越少,油汽比越低。电加热辅助吞吐的油层厚度需要在8 m以上。

图7 不同厚度油层电加热辅助吞吐累产油对比

3.2 油层含油饱和度

分别对比了不同含油饱和度条件下的电加热辅助吞吐效果(图8)。模拟结果表明,含油饱和度越高,电加热增油量越大,含油饱和度60%、65%、70%、75%条件下电加热辅助吞吐5周期对应的增油幅度分别是380.4 t、423.9 t、509.8 t、572.9 t,含油饱和度60%以下经济较差,建议优先在高饱和度油层实施。

图8 不同含油饱和度条件下的吞吐累产油对比

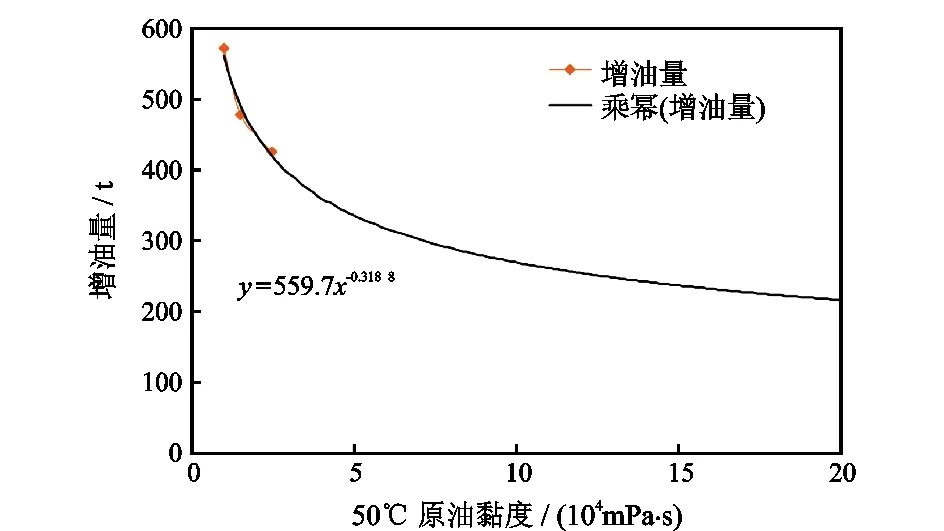

3.3 原油黏度

重32、重1以及重18井区不同油层组部署水平吞吐井的油层原油黏度相差较大,为此分别模拟50 ℃时原油黏度为1.0×104mPa·s、1.5×104mPa·s、2.5×104mPa·s条件下的电加热辅助吞吐效果(图9)。模拟结果表明,50 ℃时原油黏度分别为1.0×104mPa·s、1.5×104mPa·s、2.5×104mPa·s时对应的增油量逐级减少,增油量分别为570 t、476 t、424 t;通过对原油黏度和增油量关系进行回归分析(图10),以y表示增油量,x表示原油黏度,则增油量与原油黏度之间存在幂级数关系y=559.69x-0.318 8,根据该公式计算50 ℃原油黏度分别为5×104mPa·s、10×104mPa·s、20×104mPa·s时的增油量,结果分别为335 t、269 t、215 t。经过经济测算,当5周期增油量小于219 t时无经济效益。因此,建议优先在黏度最低(50 ℃时原油黏度(1.0~1.5)×104mPa·s)的井区实施,适合实施电加热辅助吞吐的50 ℃原油黏度小于20×104mPa·s。

图9 不同原油黏度下的电加热辅助吞吐累产油对比

图10 增油量与原油黏度关系曲线

3.4 转电加热辅助吞吐时机

鉴于水平井吞吐区块绝大多数区域已经吞吐了若干轮次,新井较少,因此,需要考虑吞吐周期时机选择对电加热的影响。为此,分别模拟对比吞吐1周期、3周期、5周期、7周期、9周期以及11周期转电加热辅助吞吐的增油效果。从增油幅度来看(图11),转电加热辅助时间越晚,增油效果越差,其中第11周期转电加热辅助效果下降较大,建议在第11周期以内井实施。

图11 不同转电加热辅助吞吐时机的累产油对比

通过模拟分析油层厚度、原油黏度、油饱和度以及吞吐周期对电加热辅助吞吐效果的影响,得到了电加热辅助吞吐的地质界限:油层厚度越大越好,连续油层厚度需要不小于8 m;50 ℃原油黏度小于20×104mPa·s;油饱和度大于60%;前期吞吐周期数小于11个轮次。

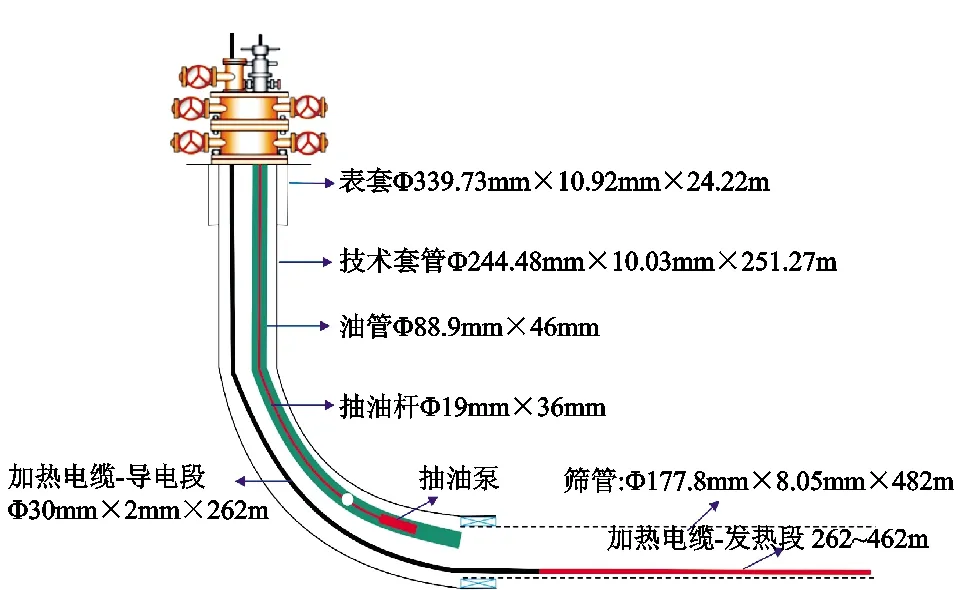

4 管柱工艺设计与效果预测

根据定点电加热的技术思路,针对不同水平井对应的需要改善储层物性的水平段位置,确定不同的加热井管柱结构。以典型吞吐水平井A为例,目前蒸汽腔在水平段中部发育较差。电加热辅助水平井吞吐管柱采用现有双管井口,1.2 in(Φ30 mm)加热电缆从测试口下入,发热段200 m。无测温热电偶,根据流量手动调节功率,以控制加热电缆表面温度不超过原油结焦温度。详细结构如图12所示。

图12 A井电加热辅助吞吐井身结构

针对A井进行常规蒸汽吞吐与电加热辅助样井吞吐效果预测与对比。电加热器峰值功率1 500 W/m,最高表面加热温度300 ℃。蒸汽腔发育对比表明,与常规吞吐相比,随着电加热吞吐过程中近井地带油层不断升温,水平段入口流动阻力大幅降低,水平段中部及远端的蒸汽腔发育越来越好;而如果继续采用常规吞吐,则水平段中部难以发育蒸汽腔(图13)。统计电加热辅助吞吐20轮次,电加热辅助吞吐水平段动用程度89%,常规吞吐动用73%,提高动用程度16%;已采原油5 637 t,采出程度14.86%;电加热辅助吞吐累产油13 791 t,采出程度36.4%;常规吞吐10 761 t,采出程度28.3%,提高8.1%;电加热辅助吞吐累计油汽比0.23,常规吞吐0.15,提高0.08。由此表明,电加热辅助吞吐具有改善水平段动用程度、提高采收率和油汽比关键技术潜力。