外周静脉应用血管活性药物致静脉炎危险因素的评估指标体系构建

2021-11-26姚勋霞张理想曹教育欧安平胡芳吴金玉

姚勋霞,张理想,曹教育,欧安平,胡芳,吴金玉

(中国科学技术大学附属第一医院 安徽省立医院 心血管内科,安徽 合肥 230036)

1958 年外周静脉置管应用于临床,目前70%住院患者接受过该项侵入性操作[1],孙红等调查国内三级甲等医院外周静脉留置针应用率达99%[2],在应用过程中有报道显示接受外周静脉置管的患者进行静脉输液,静脉炎发生率为2.3%~60%[3]。 静脉炎的发生延长患者住院天数,增加患者医疗负担。 心血管疾病患者应用血管活性药物需要密切关注相关并发症的发生情况, 血管活性药物在危重患者救治过程中发挥维持循环系统稳定的作用, 通过剂量及速度的准确控制,能明显改善患者微循环血流灌注,但由于此类药物具有强烈的收缩及舒张血管的功能,静脉炎是其应用过程中最常见的并发症[4]。 有研究表明通过外周静脉长时间输注血管活性药物的安全性较差,需关注并发症的发生[5]。 为了解心血管疾病患者外周静脉应用血管活性药物所致静脉炎的发生情况, 经统计我院心血管科静脉留置针使用率达97%,血管活性药物经外周静脉应用率达78%,在应用过程中相关并发症发生率为4.1%~24%。静脉炎的预防以护理人员为主体[6],这提示医护人员需在充分认识并把握静脉炎的相关影响因素的前提上进行科学分析,筛选出静脉炎的高危因素、建立科学的风险预警模式,并依此开展针对性的风险干预措施,从而有效规避血管活性药物相关性静脉炎的发生。 本研究基于专家咨询法对外周静脉应用血管活性药物致静脉炎的高危风险因素进行筛选, 旨在为降低血管活性药物相关性静脉炎的发生率制定科学有效的干预方案。

1 研究方法

1.1 成立课题研究小组 开展本项研究前结合科室实际人员情况及人员意愿情况, 成立课题研究小组。 小组成员共8 名,其中硕士研究生2 名,本科生6 名。 职称:高级职称1 名,副高级职称3 名,中级职称4 名。 所有成员的工作年限为6~24(13.34±5.27)年。 专科方向:包括护理质量管理专家2 名,其中护理部主任1 名,任小组组长,负责课题方向把控和课题质量管理;心血管科总护士长1 名,负责调控课题进度和评估课题不同阶段完成情况。 另外6 名均为工作年限5 年以上的心内科临床护理专家, 负责的主要任务是:(1)查阅国内外相关文献,收集血管活性药物相关静脉炎的风险因素并确定风险因素条目池,并依此初步编制专家函询表;(2)确定咨询专家;(3)整理分析函询意见及评分结果,并依此改进风险因素评估指标体系;(4)形成最终的外周静脉应用血管活性药物致静脉炎风险因素评估指标体系。

1.2 初步拟定指标 通过文献回顾法及小组讨论初步拟定外周静脉应用血管活性药物致静脉炎的风险评估体系。以心血管、血管活性药物、外周静脉、静脉炎、风险因素、评估等为关键词,检索CNKI、 维普、万方、CBM、PubMed、Embase 等数据库,查阅近5年来关于外周静脉应用血管活性药物所致静脉炎的原因、风险因素、评估工具等文献[7-13],并通过收集静疗药物相关书籍[14-16],关于外周静脉应用血管活性药物所致静脉炎的资料, 作为拟定静脉炎风险评估体系的参考依据。在对收集的资料进行整理、归纳总结后, 课题小组成员初步提炼出静脉炎风险评估体系的内容提纲。研究小组经过2 次小组会议讨论,在分析本中心应用血管活性药物致静脉炎的病例分析的基础上,对内容提纲中的各指标进行逐条讨论、分析与修改, 初步形成包括4 个一级维度、9 个二级维度、78 个条目的外周静脉应用血管活性药物致静脉炎风险因素评估体系的框架。

1.3 进一步筛选指标

1.3.1 选择咨询专家 本研究选取心血管科临床护理、 护理管理及护理教育3 个领域的专家作为咨询对象。 专家纳入标准:(1)临床护理专家和护理管理专家需具有本科及以上学历,中级及以上职称,且在三级甲等医院从事心血管科临床护理工作或护理管理工作10 年以上;(2)护理教育专家需具有护理硕士研究生导师资格, 从事心血管科教学工作5 年以上;(3)对本研究领域具有较强的代表性,提供的函询意见具有较强的指导意义;(4)自愿持续参与本研究直至专家函询结束。最终共进行了2 轮专家咨询,有20 名专家完成2 轮咨询。 咨询专家的年龄为(45.73±7.95)岁,工作年限为(21.05±8.48)年。 其中临床护理专家10 名,护理管理专家5 名,护理教育专家5 名。 最高学历:11 名为硕士及以上学历,9 名为本科学历;职称:4 名为正高级职称,10 名为副高级职称,6 名为中级职称。

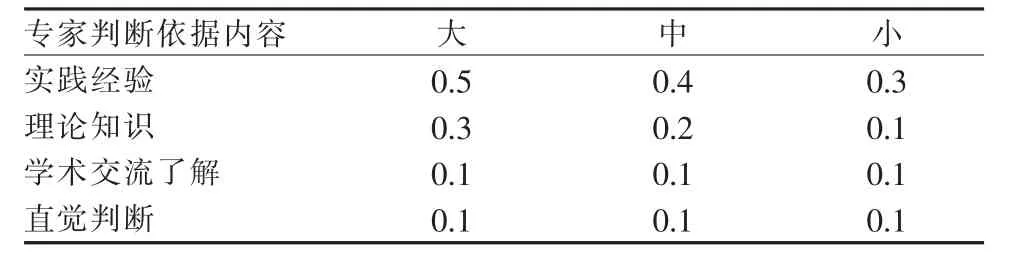

1.3.2 专家咨询问卷的设计 在本研究正式进行咨询前,现场咨询了5 名心血管科临床护理专家,以确保咨询问卷的质量。 根据专家意见进行了修改及完善, 包括详细说明了函询问卷中函询表填写的具体注意事项、具体完善各个条目的表述、在每个条目后增设具体的意见栏供函询专家提供修改意见, 最终形成第1 轮专家咨询问卷。问卷包括4 个方面内容,(1)函询表说明:简述开展此次研究的目的及重要性,函询表的填写注意事项;(2)专家自评表,包括专家一般资料(年龄、工作方向、工作年限、文化程度、职称及职务);(3)静脉炎风险因素咨询表,共包括78个条目,由血管活性药物理化因素(6 个条目)、患者及其血管因素(28 个条目)、护理操作技术因素(22 个条目)、其他因素(22 个条目)4 个部分组成。 各条目均采用Likert 5 级评分法,1 分、2 分、3 分、4 分及5分分别提示非常不重要、不重要、一般重要、比较重要及非常重要。 专家可在每个条目后设置的意见栏中提出修改或增删意见;(4)专家对研究问题的判断依据和熟悉程度调查表: 专家判断依据分为4 个条目,即实践经验、学术交流了解、理论知识及直觉判断, 根据专家判断影响程度的大小将每个条目分为大、中、小3 个层次[17],不同层次在4 个条目的赋值详见表1。 专家对问题的熟悉程度可分为5 个等级,每个等级的赋值情况为:非常不熟悉(0.2)、不太熟悉(0.4)、一般熟悉(0.6)、较熟悉(0.8)、熟悉(1.0)。

表1 专家判断依据的评分标准及赋值情况

1.3.3 专家函询过程 由课题组成员提前告知专家本次调查的意义、目的等,获取专家的知情同意后,通过电子邮件的形式开展第1 轮专家咨询, 问卷回收后汇总专家的修改、 删减意见及各条目的评分结果并对第1 轮专家函询表进行修改, 形成第2 轮函询表。根据第2 轮专家函询结果,分析整理专家的删改意见。 不同专家的意见在第2 轮函询后出现了较好的一致性,故本次研究共进行2 轮专家咨询。

1.3.4 条目筛选标准 参考相关文献后确定条目筛选标准,即当条目变异系数<0.25 且重要性赋值均值>4.0 分时予以保留[18]。 同时结合专家意见,由课题组成员讨论后决定最终保留条目情况,以确保各条目同时具备合理性。

1.4 统计学方法 采用Microsoft Excel 2016 和SPSS 19.0 对结果进行数据分析。计数资料采用频数、百分比(%)表示,计量资料采用均数±标准差表示,专家积极系数通过咨询问卷的有效回收率表示; 以专家权威系数(Cr)表示专家权威程度;以指标重要性均分(±S)和变异系数来反映专家意见的集中程度;以肯德尔和谐系数(Kendall’s W)表示专家意见的一致性。 检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 专家的积极系数 在本研究的2 轮专家函询过程中,各发出20 份专家函询表,均回收20 份,有效回收率为100%,表明2 轮专家函询的积极系数较高。 其中第1 轮函询有7 名专家提出修改意见,第2轮函询有2 名专家提出修改意见, 提示2 轮专家咨询过后专家的意见逐渐趋于一致。

2.2 专家的权威系数(Cr) Cr 由2 部分内容决定,即专家对条目进行判断的依据(Ca)和专家对内容的熟悉程度系数(Cs)决定,其计算公式为Cr=(Ca+Cs)/2。Cr≥0.70 表明专家的权威程度较好。 本研究2 轮函询的Cr 经计算分别为0.872,0.913, 表明本次研究所选取的20 名专家在该领域的权威性较高。

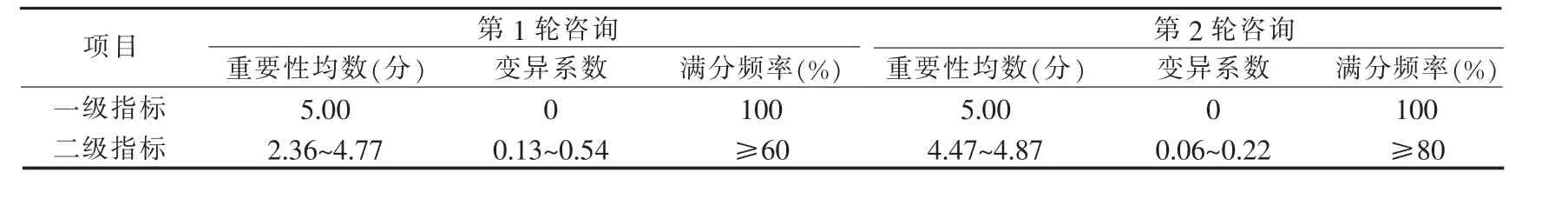

2.3 专家意见的集中程度 第1 轮函询中专家对一级维度的意见较为集中, 对二级条目的意见存在分歧且提出的修改意见较多。 第2 轮函询后专家对一级维度和二级条目的意见均趋于一致, 故无需进行第3 轮专家咨询。 专家意见的集中程度详见表2。

表2 专家意见集中程度

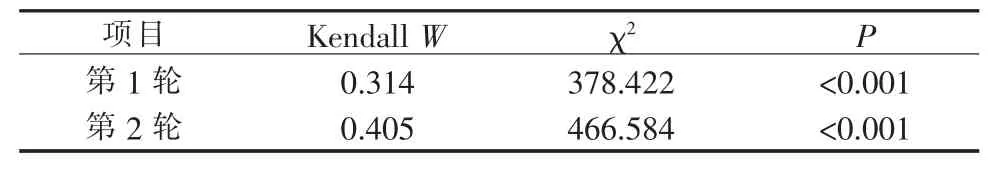

2.4 专家意见的协调程度及显著性检验 本研究第1 轮函询的Kendall 协调系数为0.314,<0.40,提示不同专家对评价指标的重要性评估尚未完全一致;第2 轮咨询结果的Kendall 协调系数为0.405,提示第2 轮函询后不同专家对各评价指标的重要性趋于一致。 2 轮函询专家的Kendall 协调系数均具有统计学意义(P<0.05),表明结果的可信度较高。见表3。

表3 专家意见的协调程度及显著性检验

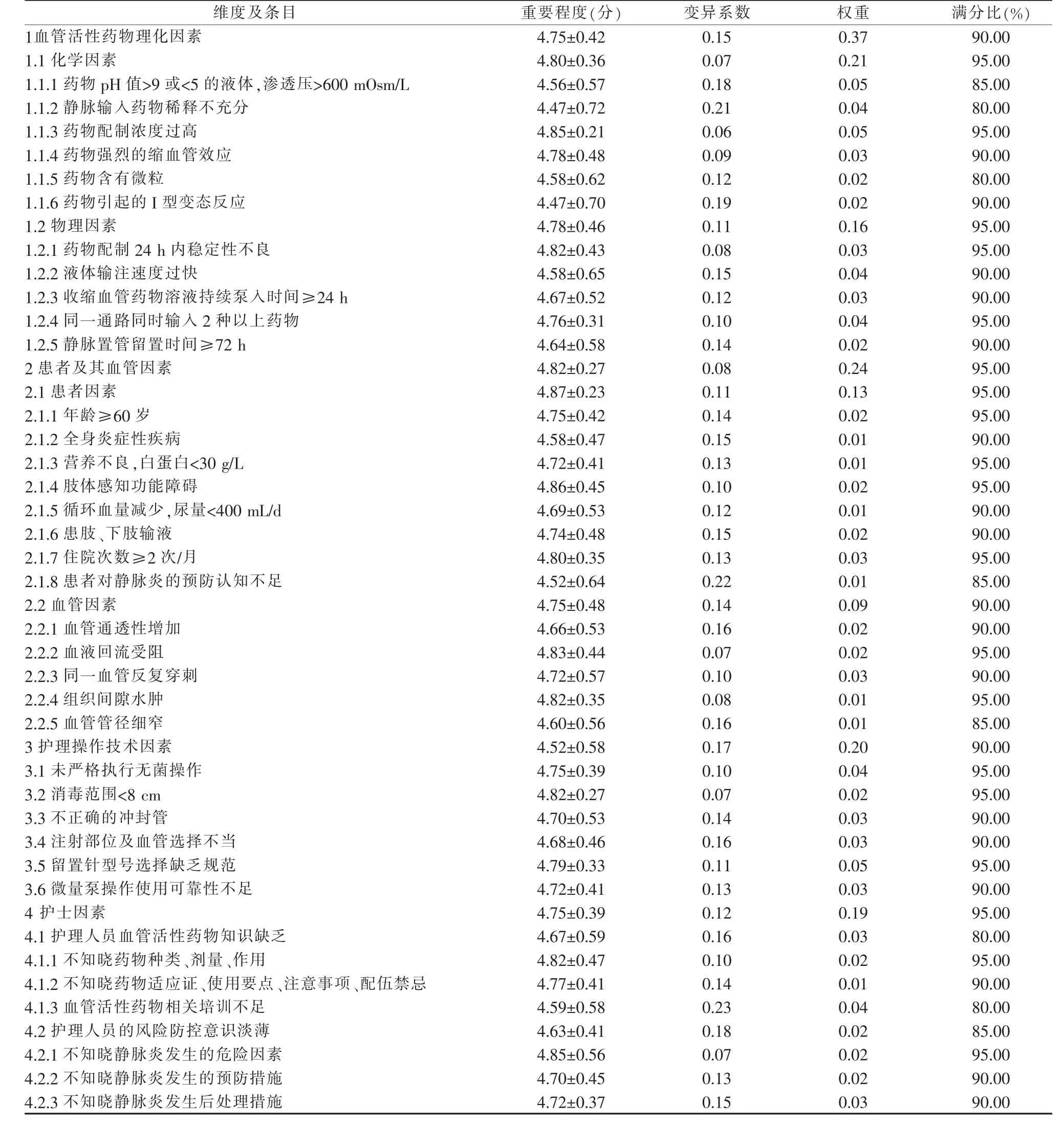

2.5 专家咨询结果 第1 轮专家咨询后,经课题组讨论,调查表仍保留4 个一级维度。针对大部分未同时满足重要性赋值均值≤4.00 分且CV≥0.25 的条目,给予删除;建议修改条目如下:药物本身的毒性作用改为药液pH 值>9 或<5 的液体,渗透压>600 mOsm/L 的液体、 药物配制后稳定性改为配制24 h 内稳定性、溶液持续泵入的时间改为泵入时间≥24 h、 留置针留置时间改为≥72 h、 患者循环血量减少, 改为尿量<400 mL/d、住院次数改为≥2 次/月、消毒范围改为<8 cm、 特殊药物联合应用改为2 种以上血管活性药物应用。而“药物引起的I 型变态反应重要 性 赋 值[(3.32±1.56)分,CV =0.36]、液 体 速 度[(3.67±1.04)分,CV=0.42]、全身炎症性疾病重要性赋值[(3.36±1.37)分,CV=0.37]”3 项指标虽然不满足条目筛选标准, 但课题组成员讨论后均认为这3 项指标具有临床实践意义,予以保留。第2 轮专家函询后,每个条目均符合条目筛选标准,条目未再有修改意见,说明专家咨询意见趋于一致,结束函询,形成包含血管活性药物理化因素(11 个条目)、患者及其血管因素(13 个条目)、护理操作技术因素(6 个条目)、护士因素(6 个条目)4 个一级维度,共36 个条目的评估指标体系, 依据不同专家对各条目的重要性评分, 采用优序图法构建条目相对重要性的判断矩阵, 通过对每个条目与其他条目进行重要性的两两比较,确定指标的权重[19]。 分析结果表明,不同维度的权重系数为0.19~0.37,20 个题目的满分比为80.00%~95.00%,见表4。

表4 外周静脉应用血管活性药物致静脉炎危险因素评估指标体系

3 讨论

3.1 外周静脉应用血管活性药物致静脉炎危险因素评估指标体系的内容分析 本研究构建的外周静脉应用血管活性药物致静脉炎风险因素条目包括血管活性药物理化因素(11 个条目)、患者及其血管因素(13 个条目)、护理操作技术因素(6 个条目)、护士因素(6 个条目) 4 个一级维度,共36 个条目的评估指标体系。

3.1.1 化学因素 化学性静脉炎的发生与药物的刺激密切相关, 通过调节药物pH 值、 浓度等危险因素, 及时发现药物引起的I 型变态反应或对细胞代谢功能的影响,可有效规避此类静脉炎发生。

3.1.2 物理因素 研究发现每日输液量较多的患者,自身静脉炎发生率明显增加[20],血管活性药物溶液的稳定性差, 护理人员要合理安排配药及给药时间,做到现配现用,同时特殊药物做好重点交班登记。 2016 版《静脉治疗实践标准》提出在满足治疗需要的情况下,应尽可能选择较细、较短的导管, 减少静脉炎的发生, 同时提出需要快速补液时,考虑使用更大管径的导管,因此,临床中血管活性药仅为应急用,尽量小剂量、短时间应用。

3.1.3 患者及血管因素 根据患者情况确定具体静脉置管方式。 为减轻对静脉壁刺激,置管后及时查看皮肤状况,使用2 条静脉血管交替给药的方式,选择3 M 无菌透明敷贴固定于穿刺点皮肤上。 血管活性药物长期使用并条件允许的情况下,尽量选择中心静脉置管方式。 韩雪研究表明[21],血管活性药物建议首选考虑采用PICC 或CVC 给药,外周静脉导管宜选择上肢前臂静脉作为穿刺部位。 用药之前采用合理的输液工具控制血管活性药物输注速度,如使用输液泵、微量泵等,以降低不良安全事件发生风险。 血管活性药物的使用具有重要的临床意义,它能够有效治疗急危重症患者,但药物的应用不当易导致静脉炎等相关并发症的发生。 为此外周静脉导管应用血管活性药物时,穿刺部位应每班检查,出现渗出或堵塞时应拔除导管。

3.1.4 护士因素 外周静脉应用血管活性药物的主要并发症是外渗/渗出、静脉炎、堵管。 当通过外周静脉应用血管活性药物时, 应做好用药前评估,护士、医生与患者需充分沟通,加强与家属的联系,有针对性的进行药物相关知识辅导,使患者详细了解病情及用药相关注意事项,掌握用药时间。 用药过程中,加强用药监测及不良反应的观察,加强患者的健康教育,接班时分时段宣教,日常强化,同时做好班班交接。使用安全标识,熟练操作规范管理微量泵,做好患者及家属健康教育[22]。

3.2 外周静脉应用血管活性药物致静脉炎危险因素评估指标体系的科学性分析 专家咨询法在指导临床决策、 辅助临床实践工作的开展方面具有较好的应用价值。 咨询专家的挑选在专家咨询的过程中起到重中之重的作用。 本研究所纳入的函询专家中心血管科临床护理专家10 名, 护理管理专家5 名,护理教育专家5 名, 确保了函询专家在心血管疾病领域中的权威性与代表性。 函询专家在该领域的工作年限为(21.05±8.48)年,其中正高级和副高级职称者14 名,中级职称者6 名,提示咨询专家在临床工作及管理方面具备丰富的经验。 本研究2 轮的专家权威系数均>0.8,2 轮专家函询问卷的回收率均为100%,2 轮咨询的专家协调系数均具有统计学意义(P<0.05)且第2 轮的专家意见协调系数>0.4,表明了本研究咨询专家的权威性、 函询专家对本研究的重视程度较高以及专家意见具有较好的一致性。 因此, 通过德尔菲法建立的心血管疾病患者外周静脉应用血管活性药物致静脉炎风险因素评估指标具有较强的科学性。

3.3 外周静脉应用血管活性药物致静脉炎危险因素评估指标体系的实用性和可行性分析 现阶段临床上以外周静脉应用血管活性药物较为常见, 而静脉炎的发生受多种因素影响,胡彩珍等[23]研究显示,心衰患者应用血管活性药物所致不良反应与护士管理,输入途径不当有关,目前判断患者在应用血管活性药物的过程中静脉炎的发生情况以医护人员的临床经验为主, 缺乏血管活性药物致静脉炎风险的量化评估工具。 研究证实[24-26],德尔菲法在构建不同风险事件的风险评估体系方面具有较好的适用性和科学性。本次研究通过德尔菲法,构建了心血管疾病患者外周静脉应用血管活性药物致静脉炎风险因素评估指标体系, 可协助护理人员对血管活性药物相关性静脉炎进行量化且客观的风险评估, 充分调动护理人员自身的主观能动性, 有选择地开展重点预防措施及护理工作, 从而有效降低血管活性药物相关静脉炎的发生风险,降低患者的医疗负担。 此外,将外周静脉应用血管活性药物致静脉炎风险因素评估指标体系信息化, 建立外周静脉应用血管活性药物致静脉炎风险评估的预警系统, 将会提高临床护理工作的安全性。

4 结论

本研究构建的外周静脉应用血管活性药物致静脉炎风险因素评估指标体系经证实具有较强的科学性、临床适用性和可行性,可为外周静脉应用血管活性药物致静脉炎的预警预控系统的开发提供理论依据, 还可为临床护理工作中外周静脉应用血管活性药物所致静脉炎的防控工作提供量化指标。 但本硏究仍有一定的不足之处, 条目的初步拟定者均来自同一所三级甲等医院, 可能存在一定偏倚且其应用效果仍需进一步的临床实践, 希望今后能开展多中心的实践研究,有待大样本的信效度检验,以证实其适用性。