多排螺旋CT血管造影(MSCTA)对永存颈内-基底动脉变异的诊断价值及临床意义*

2021-11-25重庆医科大学附属第一医院放射科重庆400016

1.重庆医科大学附属第一医院放射科 (重庆 400016)

2.陆军军医大学陆军特色医学中心放射科 (重庆 400042)

肖 钦1,2 童海鹏2 龚水根2 方维东1,*

原始颈内动脉-基底动脉吻合是一种原始胚胎性脑血管,形成四条暂时性动脉通路,即原始三叉动脉、原始内听动脉、原始舌下动脉、原始寰前节间动脉,如果延续到成年仍未退缩,即形成永存颈内-基底动脉吻合。目前MSCTA是诊断永存颈内-基底动脉吻合最佳方法。目前国内外学者对永存颈内-基底动脉吻合的认识还十分有限,多以个案报道为主。本研究收集陆军特色医学中心放射科2013年1月至2020年12月93例永存颈内基底动脉的多排螺旋血管造影(MSCTA)影像学资料及临床资料,并结合国内外文献,对其影像学的特征及相关临床意义进行分析,以提高对此类血管变异的认识。

1 资料与方法

1.1 一般资料从陆军特色医学中心2013年1月至2020年12月从93380名进行头颈部CTA检查患者筛选出93例永存颈内-基底动脉吻合病例,其中永存三叉动脉(PTA)共79例,永存舌下动脉(PHA)共6例,永存寰前节间动脉(PIA)共8例。年龄15~91岁,平均年龄(63±13)岁。其中男性41例,女性52例。其中30例出现头昏症状,13例出现头痛症状,8例出现眩晕症状,9例出现视物模糊或视物旋转症状,19例出现肢体乏力或麻木症状,1例耳鸣症状,2例失眠症状,其他为体检或其他系统症状。

1.2 影像学检查CTA采用GE lightspeed VCT 64排螺旋CT或Philips Brilliacei CT 256排螺CT,数字减影成像技术,把注射对比剂前、后图像进行减影,且以减影图像作为基础提取头颈部动脉图像,再进行最大密度投影(maximum intensity projection,MIP)、多层面重建(multiplane reformation,MPR)、容积显示(volume rendering,VR)等后处理技术进行二维或三维重建。扫描参数为:管电压100kV、管电流200mA。螺距0.984∶1,球管旋转速度0.8,采用非离子型碘对比剂欧乃派克或碘科沙醇,注射速率5~6.5mL/s,对比剂50~80mL和生理盐水40~50mL,扫描范围为主动脉弓到颅顶,从颈部向颅部扫描。

1.3 图像分析及诊断标准

1.3.1 图像分析 由2位高年资神经影像医师在PACS工作站上采用双盲法观察影像图像,结合横断面与冠状面原始CT断层图像,重点观察MIP及VR图像,分析永存颈内-基底动脉的影像学特征以及头颈部血管其他病变和变异,意见出现不同时,协商后达成一致。

1.3.2 诊断标准 1)永存三叉动脉(PTA),目前国内外对于永存三叉动脉分型主要有两种分型方法,一是根据其起源位置及走形区域进行分型。目前主要为Salas法[1]:起源于颈内动脉海绵窦段后外侧未经过鞍背的称为外侧型(岩部型)和起源于颈内动脉海绵窦后内侧并穿过鞍背的称为中间型(蝶鞍型)。另一种分型是按其供应血管位置及大脑后动脉供血动脉来源进行分型,以往通常使用Saltzman法[2],根据PTA永存动脉对后循环的供血情况,将其分为三型。Ⅰ型:PTA永存动脉供应双侧小脑上动脉和大脑后动脉,双侧后交通动脉发育不完全或未发育,PTA吻合点下方基底动脉可出现发育不良;Ⅱ型:PTA血管供应双侧小脑上动脉,双侧大脑后动脉均以后交通动脉供血;Ⅲ型:一侧大脑后动脉以后交通动脉供血,另一侧大脑后动脉以PTA动脉供血;变异型:PTA动脉直接供应小脑动脉,包括小脑上、后下及前下动脉。随着CTA及MRA的发展,学者认为Saltzman分型中将3型定义为1型和2型的混合型,概念模糊,并且很多学者提出Saltzman分型无法阐述PTA动脉的所有解剖特点,不能准确评价一些变异PTA病例。因此,2011年Weon等[3]提出新的PTA分型方法,即Weon法:1型,PTA动脉供应基底动脉、大脑后动脉及小脑上动脉;2型,PTA动脉只供应小脑上动脉,后交通动脉供应大脑后动脉;3型,PTA动脉供应对侧大脑后动脉,同侧大脑后动脉以同侧后交通动脉供血;4型,PTA血管供应同侧的大脑后动脉,对侧大脑后动脉以后交通动脉供血;5型,PTA动脉直接供应小脑上动脉(5a型)、小脑下前动脉(5b型)、小脑后下动脉(5c型)。

2)永存舌下动脉:根据Brismar[4]的说法,诊断PPHA的两个标准是:(1)动脉应作为颅外分支从颈内动脉发出;(2)动脉在进入基底动脉近心端之前应通过舌下神经管。另外CT横断面及冠状断层扫描还可显示单侧舌下神经管扩大,边缘骨质硬化。根据PHA血管解剖起源分为两型:Ⅰ型起源于颈内动脉的颈段部分(平C1-3椎体水平),向后内弯曲走行,然后穿过舌下神经管最终与基底动脉相连,永存舌下动脉不通过枕骨大孔入颅;Ⅱ型起源于颈外动脉(平C1-3锥体),向前上走行并通过舌下神经管进入后颅窝,另外也可见变异型,即起源于颈内动脉或颈外动脉,却不与基底动脉吻合,而是与小脑动脉直接吻合,但是必须通过舌下神经管[5-6]。

3)永存寰前节间动脉[7-8]:永存寰前节间动脉(PIA)根据PIA血管的起源分为两型,Ⅰ型起源于颈内动脉或颈总动脉分叉处(平C2和C3锥体水平),从颈椎横突孔外上方走行到寰前间隙,经过枕骨大孔,入颅后与基底动脉相吻合;Ⅱ型起源于颈外动脉(C2-3锥体水平),向前进入颈椎C1横突孔,然后进入寰枢间隙穿过枕骨大孔进入颅内与基底动脉相连。

4)永存耳动脉[9]:永存耳动脉是由颈内动脉岩骨段发出,与第Ⅶ、第Ⅷ对脑神经并行,走行于内耳道内,通过扩大的鼓室下小管,出内耳道后,在小脑前下动脉与小脑后下动脉之间汇入基底动脉近端。诊断需满足以下三个条件:(1)永存动脉经过内听道;(2)永存动脉与面听神经伴行;(3)永存动脉与基底动脉的基底部相吻合。其中最重要的一个条件是通过内听道。

1.3.3 基底动脉发育情况及后循环血液供应评价 对于永存颈内动脉基底动脉发育不良目前研究均有报道,但是对基底动脉发育不良严重程度及后循环血液来源缺乏统一意见。基于此,本研究测量永存动脉管腔横径、基底动脉近心端管腔横径、基底动脉远心端管腔横径。基底动脉发育不良情况判断由于头颈部血管狭窄导致目前缺乏诊断标准,因此本研究参考冠状动脉管腔狭窄诊断标准[10],采用目测法结合客观测量,客观计算公式为:(1—基底动脉近心端管腔横径/基底动脉远心端管腔横径)×100%,分为四种不同程度,分别为无发育不良(小于24%)、轻度发育不良(小于49%)、中度发育不良(小于69%)、严重发育不良(超过70%)。利用基底动脉近心端管腔横径/永存动脉管腔横径比值来评价后循环血液供应血管以颈内动脉系统为主还是以椎动脉系统为主,分为3型,即永存动脉优势型(比值为0~0.8),均衡型(比值为0.8~1.2),椎基底动脉优势型(比值大于1.2)。

2 结 果

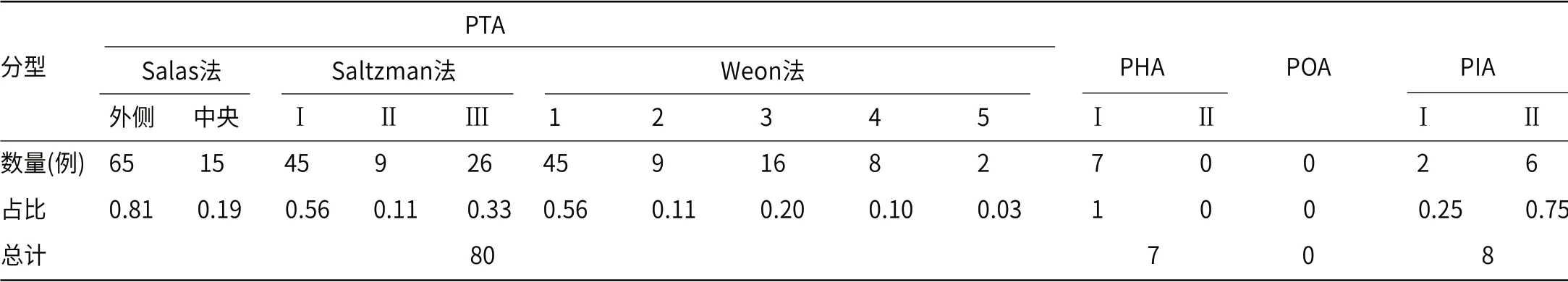

2.1 永存颈内-基底动脉吻合分型及发生率本研究病例PTA共检出79名患者,其中男性36例,女性43例,右侧34,左侧44,1例为双侧发生,合计80条PTA血管,其发生率约0.084%;PHA共检出6例,其中男性1例,女性5例,右侧2例,左侧3例,1例双侧发生,合计7条PHA血管,发生率0.006%;PIA共检出8例,男性4例,女4例,均为单侧发生,右侧2例,左侧6例,发生率0.008%,见表1。

表1 永存颈内-基底动脉吻合发生率

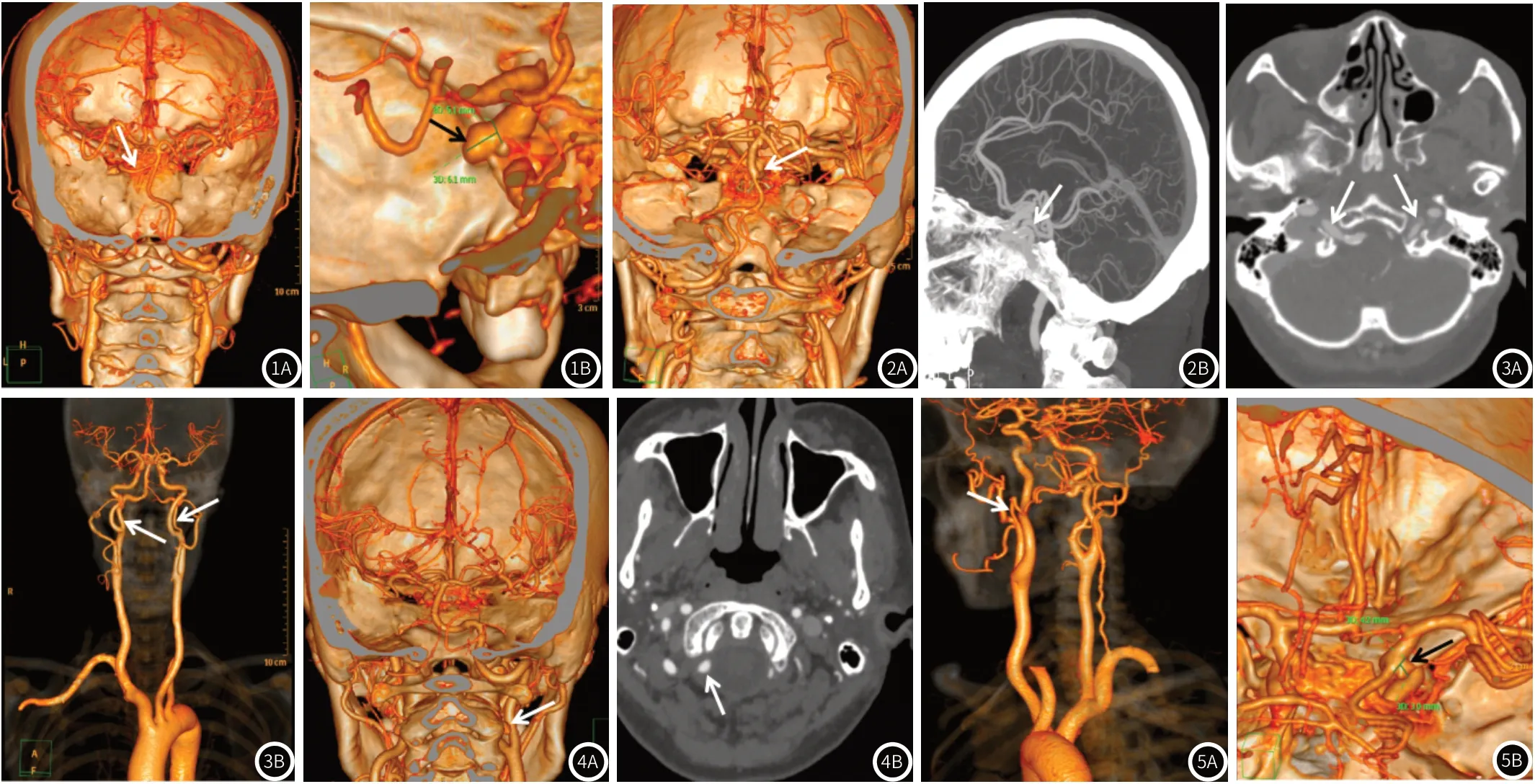

2.2 永存颈内-基底动脉吻合CTA表现永存三叉动脉(PTA)以Salas法进行分型,其中外侧型65例,其中63例起始于颈内动脉海绵窦段外侧(图1),2例起源于颈内动脉床突段外侧;中间型15例,起始于颈内动脉海绵窦段内侧(图2)。以Saltzman法进行分型,Ⅰ型45例,占比0.56;Ⅱ型9例,占比0.11;Ⅲ型26例,占比0.33。以Weon法进行分型,1型45例,占比0.56;2型9例,占比0.11;3型16例,占比0.20;4型8例,占比0.10;5型2例;其中1例为5a型,1例为5b型,占比0.03。其中77例PTA动脉与基底动脉吻合于小脑上动脉和小脑前下动脉之间基底动脉上约1/3处,1例PTA动脉与基底动脉吻合于基底动脉尖端,1例PTA动脉延续为小脑前下动脉,1例PTA血管延续为小脑上动脉。PTA血管形态37例为均匀大小,38例表现为近颈内动脉端较粗大,近基底动脉端较细小,3例表现为粗细不均匀,1例表现为近颈内动脉端较细小,近基底动脉端较粗大。PHA 6例均为1型,起于颈内动脉的颈段,平C2椎体水平,然后向后内弯曲走行并通过舌下神经管进入颅内与基底动脉吻合,另外舌下神经管扩张并临近骨质增生(图3)。PIA 2例为Ⅰ型(图4),占比0.25,1例起始于颈内动脉,1例起始于颈总动脉窦部,均相当于C3锥体水平背侧间隙,经过颈椎横突孔外上升至寰前间隙,经枕骨大孔入颅与基底动脉相连;6例为Ⅱ型(图5),占比0.75,从颈外动脉发出,3例相当于C3锥体水平,3例相当于C2锥体水平,向前进入C1横突孔并进入寰枢间隙,然后通过枕骨大孔进入颅内与基底动脉吻合,见表2。93例永存颈内-基底动脉,95条永存血管,其中11条动脉出现钙化斑块,均为PTA血管,8条动脉出现动脉瘤,7条为PTA血管,1条为PIA血管。

图1 PTA外侧型合并动脉瘤。白色箭头所示为PTA动脉,起始于颈内动脉海绵窦段后外侧,黑色箭头为动脉瘤。图2 PTA中间型。白色箭头为PTA动脉,起始于颈内动脉海绵窦段后内侧,并经过鞍背。图3 双侧PHA。白色箭头所示为PHA动脉,起始于颈内动脉,经舌下神经管入颅。图4 PIAI型。白色箭头为动脉PIA动脉,起始于颈动脉窦部,经枕骨大孔入颅。图5 PIAII型并动脉瘤白色箭头为PIA动脉,起始于颈外动脉经枕骨大孔入颅,黑色箭头为动脉瘤。

表2 永存颈内-基底动脉吻合分型

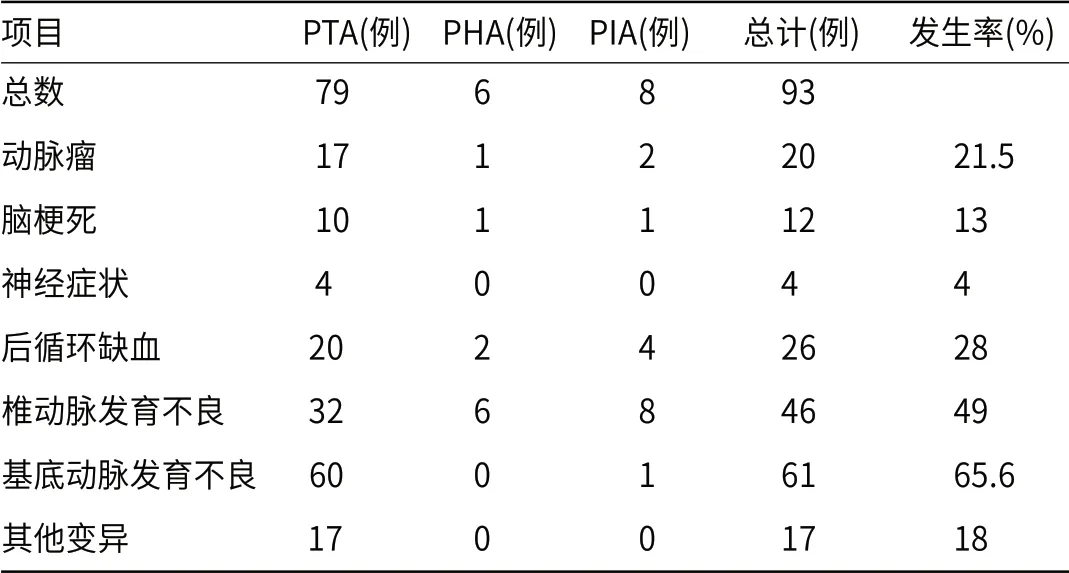

2.3 永存颈内-基底动脉吻合临床相关在93例患者中发现动脉瘤20例,PTA患者17例,PHA 2例及PIA 1例,发生率为16%,其中PTA吻合动脉发生8例,PIA吻合血管发生1例,其余分别发生于颈内动脉交通段(9例)、床突段(1例)及眼段(3例)、椎动脉(1),其中4例为多发动脉瘤。

脑梗死患者12例,PTA患者10例,PHA及PIA患者各1例,发生率为13%,前循环出现脑梗死10例,后循环1例,前循环及后循环均出现脑梗死1例。

神经压迫症状者为4例,均为PTA患者,发生率4%,2例为外展神经麻痹,2例为动眼神经麻痹。发现合并后循环缺血患者21名,其中PTA 17例,PHA 2例,PIA 2例,发生率为28%。椎动脉发育不良为46例,其中PTA 32例,PHA及PIA患者均合并椎动脉发育不良,发生率为49%。合并其他血管变异17例,如大脑前动脉A1段发育不良(9例)或未发育(4例),椎动脉起始于主动脉弓(3例),基底动脉开窗(1例)等,均发生于PTA患者,发生率为18%,见表3。

表3 永存颈内-基底动脉吻合临床相关

2.4 基底动脉发育情况及后循环血液供应评价根据PTA动脉与永存动脉对后循环供血情况,将其分为三种情况,即永存动脉优势型(60例)、均衡型(12例)、基底动脉优势型(7例)。PHA及PIA患者均出现对侧椎动脉发育不良,因此均为永存动脉供血优势型。PTA患者中基底动脉发育情况,无发育不良(19例)、轻度发育不良(15例)、中度发育不良(15例)、严重发育不良(30例),PIA患者1例严重发育不良,PHA患者均无基底动脉发育不良。基底动脉发育不良总共为60例,其中PTA患者60例,1例为PIA患者,PTA患者基底动脉发育不良发生率为65.5%,其中中度以上为48.4%。

3 讨 论

3.1 胚胎学机制在颅内血管胚胎发育阶段,原始颈动脉与后循环之间存在4支短暂性通路,这些原始动脉根据伴行颅神经命名,其中寰前节间动脉无相关伴行神经,从上至下依次将其命名为:原始三叉动脉、原始耳动脉、原始舌下动脉、原始寰前节间动脉。1948年,Dorcas Hager Padget在关于胚胎学和人类脑血管系统发育的权威论著中,详细描述了原始颈内-基底动脉的发展和退化过程。原始永存三叉动脉最早出现于3mm胚胎期,发生在双主动脉与第1弓动脉交汇处。胚胎4mm时期,原始三叉动脉、舌下动脉、耳动脉和寰前节间动脉是作为原始颈内动脉与双侧纵向神经动脉之间的吻合进行后脑的血液供应的背主动脉前段分支,这些纵向神经动脉于5~9mm胚胎期融合形成后循环血液供应的基底动脉,同时于胚胎5~6mm期后交通动脉发育。胚胎11.5mm期时,原始耳动脉、舌下动脉、三叉动脉依次消失,此时原始寰前节间动脉与后交通动脉一起成为颈内动脉向后循环供血的主要血管。正常情况下,胚胎14mm期时这些原始血管均已经消失,其功能完全由后交通动脉和椎-基底动脉代替。当这些原始动脉成人时尚未退化,即成为永存颈内-基底动脉吻合,其中永存三叉动脉最常见,发生率大约0.1%~0.76%[11-12],其次是永存舌下动脉,发生率约为0.02%~0.1%[13],本研究中PTA发生率(0.084%),PHA发病率(0.006%),均低于文献报道的发病率。

3.2 影像学表现通过多排螺旋血管成像CTA,结合原始图像及多种后处理技术可以快速准确诊断永存颈内-基底动脉,并评价其血管走行,并可以间接评价其血流动力学。按Salas分型法,文献报道以外侧型较内侧型多见,本研究病例外侧型65例,占比81%,与文献报道相符,其起始部位以颈内动脉海绵窦段为主,但是也有少数病例位置较高,出现在床突段,本研究病例有2例类似病例,其终止位置一般位于小脑上动脉与小脑前下动脉之间上1/3为主,少数可位于基底动脉尖端,本研究有1例此类病例。按其供应血管位置及大脑后动脉供血动脉来源进行分型,目前以Saltzman法及Weon法进行分型为主。本研究病例按Saltzman法或Weon法进行分型,均以Ⅰ型最多见,约占56%,与文献报道相符。但是Saltzman法的变异型及Weon法5型病例相对文献报道较少,主要原因是此类变异比较少见,不同地区发生率存在差异,另外本院行CTA检查患者以神经内科患者较多见,而Weon 5型多引起三叉神经痛,一般为神经外科就诊,一般行MRI神经成像检查效果为佳,故影响了此类的变异检出。本研究针对永存动脉血管形态进行总结,发现以靠近颈内动脉端较粗大,靠近基底动脉端较细小,后者变异形态最多见,其次为大小形态均匀,最少见靠近颈内动脉端较细小,靠近基底动脉端较粗大,这与永存动脉血流一般从颈内动脉端流向基底动脉端的血流动力学相吻合,但是也存在部分病例出现反流现象。本研究PHA 6例,起于颈内动脉颈段,相当于颈椎C2椎体水平,均经过舌下神经管进入颅内,舌下神经管均较对侧增宽,临近骨质增生,与文献报道相符。PIA 2例为Ⅰ型,1例起始于颈内动脉,1例起始于颈总动脉窦部,均相当于C3锥体水平,6例为Ⅱ型,由颈外动脉发出,3例相当于C3锥体水平,3例相当于C2锥体水平,然后穿过枕骨大孔入颅与基底动脉相连,与文献报道相吻合。

3.3 伴发脑血管相关性病变永存颈内动脉-基底动脉吻合属于血管发育异常,文献中经常报道其伴发血管相关性疾病,主要包括动脉瘤、脑梗死、AVM、颈动脉-海绵窦瘘、烟雾病等。

永存颈内基底动脉和动脉瘤的发生率均较低,然而当PTA、PHA、PIA此类变异出现时却经常合并动脉瘤的发生。其中PTA伴发动脉瘤最常见,其次为PHA。本研究发现共有20例患者合并动脉瘤,发生于吻合动脉本身有8例,颈内动脉13例,椎动脉1例,脉络膜前动脉1例,其中17例发生于PTA患者,与文献报道相符。动脉瘤可单发亦可多发,本研究有4例多发动脉瘤。颅内动脉瘤经常与永存动脉并存的原因为脑动脉壁存在结构性缺陷[14],也有学者[15]提出可能与血流动力学异常及真菌感染相关[16]。国外学者研究报道约14%~22%PTA患者伴发颅内动脉瘤,与本研究病例发病率21.5%相吻合,且以PTA与颈内动脉及基底动脉吻合处最好发[15,17-18],另外颅内动脉分叉处也为动脉瘤好发部位。PTA动脉瘤一旦破裂可形成颈内动脉海绵窦瘘及蛛网膜下腔出血,典型症状为头痛、呕吐和颈椎僵硬等,而未破裂的PTA动脉瘤常为偶然或由于动脉瘤的肿块效应压迫引起相关症状(面部疼痛、复视、神经麻痹等)。本研究病例均未破裂,1例行辅助弹簧圈栓塞治疗,1例行右侧翼点入路右侧后交通动脉起始部动脉瘤夹闭术。

脑梗死亦为永存颈内-基底动脉常合并脑血管疾病,虽然大多数研究均显示两者没有相关性[19],但是其合并脑梗死值得临床医生关注。本研究有12例出现急性缺血性脑梗死,10例单纯为前循环脑梗死,与永存动脉存在无明显相关性,CTA明确其责任血管为大脑中动脉等前循环血管;1例为单纯后循环梗死,1例合并前循环和后循环梗死。当永存动脉存在时,常常可能合并后循环脑梗死[20],后循环脑梗死继发于颈内动脉夹层、动脉粥样硬化病变和心脏栓子,而基底动脉与椎动脉发育不良加重后循环急性缺血性脑梗死的风险[21]。另外永存动脉本身出现狭窄或闭塞时会引起小脑及脑干等部位直接缺血,CTA可以直接有效评价永存动脉粥样硬化情况及狭窄严重程度,本研究有11例永存动脉出现钙化斑块引起血管腔狭窄。

3.4 血管压迫临近神经引起临床症状本研究有4例患者出现神经麻痹,2例为外眼神经麻痹,2例为动眼神经麻痹,未发现三叉神经痛患者。1例外展神经麻痹为PTA吻合血管起始部动脉瘤压迫所致,另1例原因不明确,2例动眼神经麻痹可能原因均为动脉瘤压迫。另外永存三叉动脉起源于颈内动脉海绵窦段,而且起始位置好发动脉瘤,当动脉瘤体积较大时就会压迫通过海绵窦的相关神经,包括动眼神经[22-23]、滑车神经、外展神经[24-25]、眼神经、上颌神经等,引起相应神经麻痹及眼肌麻痹,以外展神经麻痹最常见。永存颈内-基底动脉吻合除永存寰前节间动脉以外均与同名神经相伴随,通常情况下并不压迫相应神经,但是当永存动脉出现动脉瘤或走行异常时往往会压迫临近伴行的相应血管。变异型永存三叉动脉(PTAV)起源于颈内动脉(ICA)海绵窦段,直接供应小脑而不供应基底动脉,通常经过麦克尔腔而压迫三叉神经引起三叉神经痛。据报道[13,26],PTA或PTAV压迫三叉神经是0.2%~0.6%三叉神经痛病例的原因,本研究未发现三叉神经痛病例,可能原因是变异型永存三叉动脉病例较少所致。

3.5 颅内血液供应关系发生改变利弊[27]永存颈内-基底动脉常合并基底动脉发育不良,从而常伴发后循环缺血,患者出现头晕等症状。本研究有63例病例存在不同程度基底动脉发育不良,且其中重度基底动脉发育不良为46例,后循环缺血患者为21例,其中出现后循环缺血患者基本均存在基底动脉发育不良,只有1例未存在基底动脉发育不良。部分学者认为由于PTA存在长期供应基底动脉远心端血液,导致椎动脉和吻合点近侧的基底动脉血流量减少,从而导致椎动脉及基底动脉不同程度发育不良或闭塞,永存动脉的存在增加了椎-基底动脉发育不良的概率;也有学者认为椎-基底动脉本身存在发育不良,从而导致颈基底动脉之间原始动脉未完全退化。由于永存颈内动脉-基底动脉吻合的存在,颈内动脉血液可经过永存动脉流入基底动脉,进入大脑后循环系统。这样一方面缓解后循环缺血的程度,另一方面也可能引起前循环血液供应不足,轻则表现为“盗血”症状,表现为短暂性的脑缺血发作,本研究病例有3例;重则导致颈内动脉供血不足,远端小血管堵塞;更严重的可能出现颈内动脉远端发育不良,从而导致前循环急性缺血性脑梗死[28],本研究无相似病例。同时,当颈内动脉发生血栓时,栓子可通过永存动脉进入后循环,从而引起后循环梗死,本研究有一例同时存在前后循环急性缺血性脑梗死,有可能是此原因引起。另外也有学者[29]认为由于永存颈内动脉-基底动脉吻合的存在,当颈内动脉在永存动脉近心段发生粥样斑块或血栓导致颈内动脉严重狭窄或闭塞时,能起到保护相应供血区域脑组织的作用,使梗死范围及严重程度明显减轻。另外如果椎动脉于永存动脉近心端出现血栓、夹层等可能引起后循环严重急性缺血性脑梗死时,由于永存动脉的存在也可以起到保护后循环的作用[30]。

3.6 手术及介入治疗相关性研究在神经放射学和神经外科中,特别是在微创手术中,如内镜下经鼻蝶入路至垂体和经皮气囊神经节手术中,了解这些动脉的潜在路径是必要的,预防在手术时因永存动脉损伤引起大出血。本研究病例有1例鼻咽癌患者,未行手术治疗,但是其永存动脉是否侵犯也是值得临床关注的。当然由于动脉取栓的快速发展,如果出现基底动脉发育不良的情况,经永存动脉对后循环动脉取栓也是一种可行的手术方式,但需要预防取栓时栓子进入前循环[31],当合并永存颈内-基底动脉时,对颈内动脉远端取栓,一定要采取预防措施,预防栓子进入后循环。

MSCTA可以快速、安全、无创、准确地对永存颈内-基底动脉进行诊断及分型,并能对其走行、毗邻关系、合并其他血管相关性疾病进行评估,熟悉这类血管变异有利于临床医生对于相关疾病的认识,并能指导临床制定治疗方案,提高介入手术及永存动脉走行区手术安全性。