基于VOSviewer软件研究中医药治疗白塞病用药规律*

2021-11-22尹梦碟梁俏俏邱联群邓宏勇

尹梦碟,王 朝,梁俏俏,邱联群,邓宏勇,袁 敏

(1.广州中医药大学第五临床医学院,广东 广州 510095;2.上海中医药大学协同创新中心,上海 201203;3.广东省第二中医院,广东 广州 510095)

白塞病是一种以血管炎为基本病理表现,主要特征为复发性口腔溃疡、眼炎、生殖器溃疡和皮肤损害,可累及血管、关节、消化系统及中枢神经系统等多系统的慢性全身性疾病,又名白塞氏综合症、贝赫切特综合征[1]。目前临床上主要采用非甾体抗炎药、激素、免疫抑制剂、生物制剂等控制病情发展,然而存在停药后复发率高及不良反应较多等问题。近年来中医药治疗白塞病取得一定成效[2],关于治疗白塞病的方剂数量众多,为了挖掘现代医家治疗白塞病的用药特点,笔者收集筛选了近20年中国知网、维普、万方、SinoMed数据库中关于使用中医内服方药治疗白塞病的论文共计214篇,借助VOSviewer软件将所得组方数据进行分析总结,以期为临床辨证用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献严与检索(1)无具体方药组成;(2)诊断不明确、或症状体征与诊断不符;(3)理论探讨、医案报道、动物实验、综述性文献。(4)重复发表的文献,或不同文献采用相同组成方药的仅纳入第1篇,其余予以排除。

1.2 诊断标准 参照1990年版白塞病诊断标准[3]:复发性口腔溃疡,加上以下任意两项:(1)复发性生殖器溃疡;(2)眼部病变;(3)皮损;(4)针刺反应阳性。

1.3 纳入标准(1)符合白塞病诊断标准;(2)运用中药复方且具体用药组成完整;(3)有确切疗效记录。

1.4 数据来源 分别在中国知网、万方、维普、SinoMed数据库中“中国医学”“中医学”“中药学”“中西医结合”等中医相关学科下,以主题词“白塞”or“贝赫切特”or“狐惑”or“狐蜮”进行检索,时间设定为“2000年1月1日至2020年4月1日”,文献类别包括期刊论文和学位论文。将检索的文献以NoteExpress格式导出,运用NoteExpress软件进行去重。泛读文献标题与摘要删除与研究主题无关的文献。

1.5 数据规范与录入 进一步阅读文献内容提取有效方剂的具体药物组成,建立Excel数据库。以2015版《中华人民共和国药典》[4]为标准,将药物按功效、性味进行分类并对其名称进行规范化处理,如七叶一枝花、蚤休统一为重楼,清半夏、姜半夏统一为半夏,赤白芍拆分为赤芍、白芍等。

1.6 数据分析 运用Excel工具对高频药物进行功效、性味、归经分类统计,可视化软件VOSviewer对组成药物进行关联性聚类分析。

2 结 果

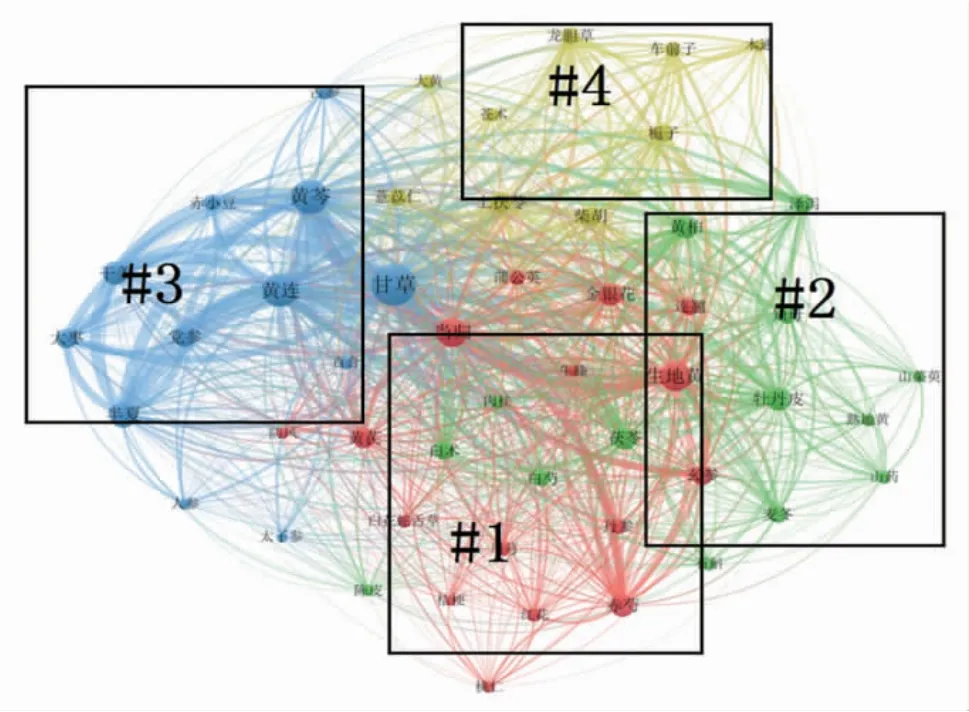

2.1 总体用药情况 共纳入文献214篇,包括学位论文12篇,期刊论文202篇,得到有效方剂274首,涉及药物275味,药物总出现次数为3 244次。白塞病用药共现图如图1所示,图中节点及字号大小取决于药物出现的频次;不同颜色代表不同聚类;连线代表药物间的关联性,即两个药物在不同方剂中共同出现次数越多,则关联强度越大,连线越粗。由此可以得出白塞病用药主要药对组合,具体见表1。

表1 白塞病用药主要药对组合

图1 白塞病总体用药情况

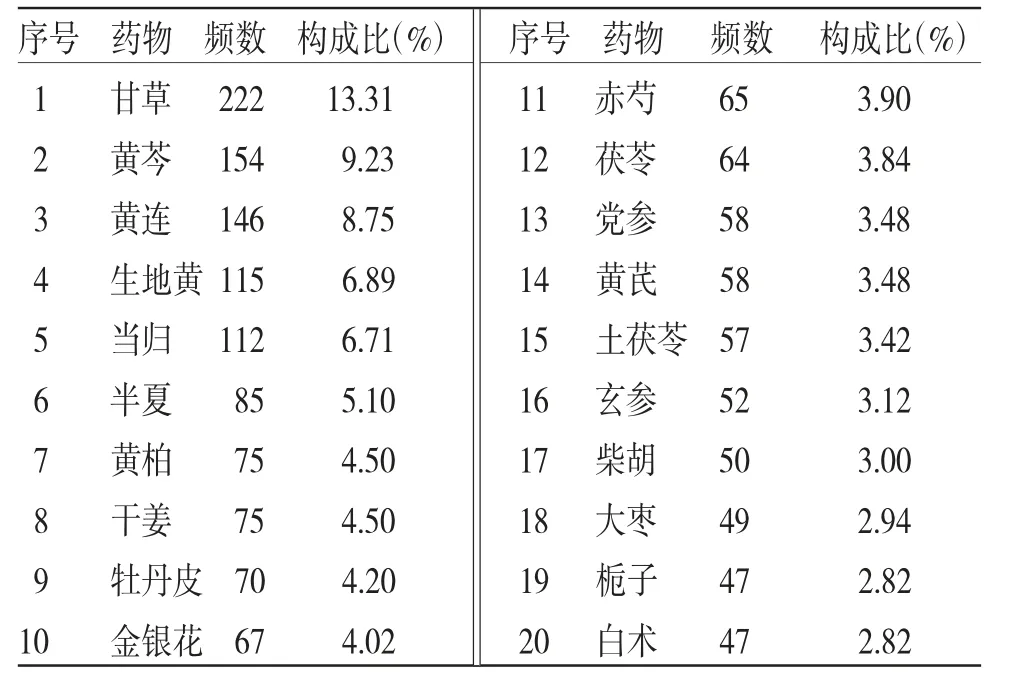

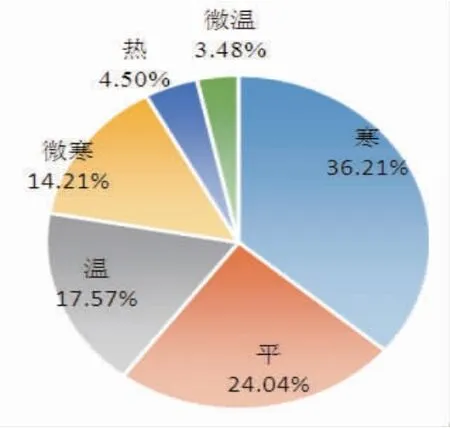

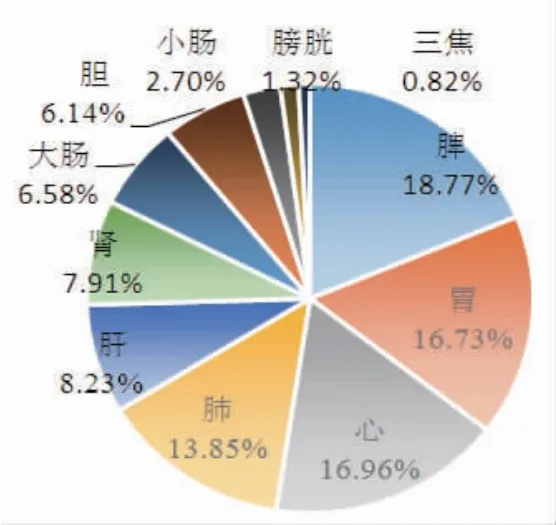

2.2 高频药物分析 表2列出了使用频数排前20的药物,共计出现1 668次,占总体药物出现频数的51.42%。包括10种不同功效的药物,以清热药和补虚药为主,各占50.84%(848/1 168)和32.73%(546/1 668),具体分类占比见表3;有寒、平、温、微寒、热微、温6种药性,依次出现次数为604次、401次、293次、273次、75次、58次,其中寒、平、温药共占77.82%(1 298/1 704);涉及甘、苦、辛、淡、咸5种药味,由于一种药物存在多种药味,重复计算后共计2 287次,分别为901次、821次、392次、121次、52次,其中甘、苦、辛味药占比达92.44%(2 114/2 287);涉及脾、胃、心、肺、肝、肾、大肠、胆、小肠、膀胱、三焦11种归经,累计归经5 702次,分别为1 070次、954次、967次、790次、469次、451次、375次、350次、154次、75次、47次,其中脾、胃、心经占比52.46%(2 991/5 702)。(见图2~4)

表2 高频药物表(前20 味)

图2 药性分类占比

图3 药味分类占比

图4 归经分类占比

2.3 聚类分析 在图1基础上调整共现次数后得到4个聚类,如图5所示。#1包括丹参、川芎、当归、桃仁、桔梗、牛膝、玄参、生地黄、白花蛇舌草、红花、蒲公英、赤芍、连翘、金银花、防风、黄芪;#2包括山茱萸、山药、泽泻、熟地黄、牡丹皮、白术、白芍、知母、石斛、肉桂、茯苓、陈皮、麦冬、黄柏;#3包括人参、党参、半夏、大枣、太子参、干姜、甘草、百合、苦参、赤小豆、黄芩、黄连;#4包括土茯苓、大黄、木通、柴胡、栀子、苍术、薏苡仁、车前子、龙胆草。

图5 聚类分析图(频次≥15)

3 讨 论

3.1 中医对白塞病的认识 中医无白塞病病名,《金匮要略》中记载了一种名为“狐惑”的疾病,其主要症状有“蚀于喉”“蚀于阴”“目赤如鸠眼”等[5],这些描述与白塞病眼-口-外阴三联症状相近,故现代学者普遍认为白塞病属于中医狐惑病范畴[6]。中医对于狐惑病认识较早,《诸病源候论·卷之八》云:“夫狐惑二病者,是喉、阴之为病也,初得状如伤寒,或因伤寒而变成斯病……虫食于喉咽为惑,食于阴肛为狐……此皆由湿毒气所致也[7]。”指出狐惑病的病因为“因伤寒而变”“虫食”和“湿毒气”;《医宗金鉴·卷十九》曰:“七八日目四眦黑者,是热瘀血腐[8]。”进一步提出狐惑病关窍溃烂的原因是湿毒郁而化热,热瘀互结,蒸腐气血。治疗上,《金匮要略》给出甘草泻心汤、当归赤小豆散等狐惑专方,《普济方》承众经典,总结出撩膈汤、黄连犀角汤、木通汤、半夏散、知母散等30个方剂[9],为中医药治疗白塞病奠定了基础。

3.2 研究结果分析

3.2.1 从频次分析 本研究收集了274首方剂,涉及275味中药。从用药频次分析,高频药物中清热药使用最多,包括清热燥湿药、清热凉血药、清热解毒药和清热泻火药,这与白塞病“湿毒热瘀”的基本病机相符合。湿毒久蕴,郁而化热,湿与热相互搏结,阻滞经络,浸淫肌肤。湿性秽浊、黏滞,湿热下注以致外阴溃烂,流于关节则关节疼痛、屈伸不利;热邪又易耗伤阴液,虚火上扰以致口腔溃疡、目赤[6]。故治疗白塞病首要是清利湿热,若证见阴液耗伤时,需注意使用生地黄、玄参等药以清热凉血,滋阴将火。另外,本病使用补虚药的频率也较大,包括甘草、党参、大枣、白术等补气药,当归等补血药,这与狐惑病后期易损伤脏腑有关,正如《三因极一病证方论·狐惑证治》言:“狐惑病者……肠胃空虚,三虫求食,食人五脏[10]。”且在治疗过程中多使用清热药,苦寒伤中,脾失健运则湿更难化,故在广泛运用清热药的同时,注意使用甘草、党参、大枣、白术等顾护脾胃,配伍黄芪扶助正气,当归补血同时活血化瘀。值得注意的是,在治疗白塞病的诸药中甘草独重,中医认为甘草清热解毒、补益脾气,更兼缓急止痛,调和药性,现代研究表明甘草具有抗炎、免疫调节、解毒抗癌等作用[11],大剂量使用时类似于激素冲击疗法,可快速起效、缩短病程[12],其主要成分甘草甜素、甘草总黄酮可保护口腔黏膜、胃黏膜[13-14],在一定程度上可缓解白塞病导致的黏膜损伤。

高频药物的性味以寒、平、温,甘、苦、辛为主。苦、寒清热燥湿,辛活血行气,甘、温缓急、扶正,平调和阴阳[15]。符合《素问·至真要大论篇》中“湿上甚而热,治以苦温,佐以甘辛……湿化于天,热反胜之,治以苦寒”[16]的治则。归经上涉及11条经,主要有脾、胃、心、肺、肝、肾等,体现了白塞病从脏腑论治的整理观念。白塞病病因复杂,初期多为湿热、血瘀之实证,后期多为虚实夹杂或本虚标实,且病程较长,病情易反复[9],因此在治疗中过程中需辨证与辨病相结合,根据患者实际情况灵活用药。

3.2.2 从聚类分析 聚类1以活血化瘀药、清热凉血药和清热解毒药为主,大致与血府逐瘀汤、四妙勇安汤等组成相近,体现了中医治疗白塞病重用血分药的特点。《黄帝内经》曰:“诸痛痒疮,皆属于心”。而心主血脉,热入血分灼伤血络,外则血热肉腐、肌肤溃烂,内则阴血暗耗、血脉痹阻。恰如叶天士云:“入血就恐耗血动血,直须凉血散血”。故白塞病证见血分热瘀互结时,一需清除热邪,如使用连翘、金银花、蒲公英等药,二需化已成之瘀,如使用红花、桃仁、丹参、赤芍等药,三需滋津血之阴,如使用生地黄、玄参等药[17]。现代医学认为白塞病的基本病变为血管炎,特征性改变为血管内皮细胞活化、凝血异常,后期可引起静脉血栓、动脉瘤等并发症[18]。活血化瘀中药具有免疫抑制与免疫增强双重调节作用,可改善血管通透性,改善血流,减少血栓形成,抑制血管炎症[19]。如房定亚[20]、周彩云[21-22]、边天羽[23]在临床上治疗白塞病时,辨证运用四妙勇安汤或血府逐瘀汤收效甚好。结合中、西医对本病的认识及名家经验,笔者认为,在治疗白塞病过程中应始终注重活血化瘀。

聚类2形成了与知柏地黄丸、肾气丸等组成相近的药物群,功效以滋补肝肾为主,体现了白塞病后期注重补益肝肾的特点。现代名老中医路志正认为本病易损肝肾之阴,病久甚则阴损及阳而化寒[9],因此在治疗白塞病后期应注重滋补肝肾真阴,阴损及阳时注意使用配伍肉桂、附子等辛热之药以阴阳双补。

聚类3诸药则将《金匮要略》中甘草泻心汤、赤小豆当归散等经方进行加减运用,体现出了从经方论治白塞病的用药思路。临床研究表明甘草泻心汤、赤小豆当归散治疗白塞病疗效较好,与白塞病方证相符,可能通过多种渠道干预白塞病的发病,值得在临床发掘运用[12]。李发枝[24]、张鹤鸣[25]、钱先[26]等治疗白塞病巧用经方皆取得较好疗效。

聚类4以清肝利湿药为主,主要为龙胆泻肝汤的组成药物,体现了白塞病从“肝”论治的特点。颜德馨曾提出白塞病从病位上应从“肝”论治,为众医家提供了新的思路[27]。肝开窍于目,肝经“循股阴,入毛中,过阴器……入颃嗓,连目系……环唇内”,湿热毒邪循肝经泛滥则致外阴、眼睛、口腔溃烂。故白塞病初期以湿热毒蕴为主时,可运用龙胆泻肝汤加减,其苦寒直折,上清肝火,下利湿热,若眼部症状明显,菊花、决明子、青葙子之类亦可加入。庄曾渊[28]、田玉美[29]、韩世荣[30]等运用龙胆泻肝汤治疗白塞病初期湿热壅盛证均取得较好疗效。现代研究表明龙胆泻肝汤具有抗炎、止痛、参与免疫调节与体液调节等作用,对于多性红斑、湿疹等疗效显著[31-32]。

4 小 结

中医药治疗白塞病效果确切,中医认为本病多责之伤寒病后,湿热虫毒内蕴,导致气血壅滞,浸淫肌肤孔窍,久之则损伤肝肾之阴,甚则阴损及阳。故初起宜清热解毒兼顾活血,而随着病情进展,阴血暗耗,当适当运用滋阴药物,或先安未受邪之地,或滋养已伤之阴血。当病邪未经及时妥当的治疗,而进一步伤及脏腑时则须填补肝肾之阴。综上所述,可知白塞病的传变比较符合吴鞠通的三焦辨证。初期以上焦心血为主,治宜清热解毒、凉血化瘀,如四妙勇安汤;亦有传变入半表半里少阳者,肝胆经循行症状较为明显,治宜清利肝胆湿热,如龙胆泻肝汤;中期渐入中焦脾胃,治宜辛开苦降,如甘草泻心汤;后期损伤下焦肝肾之阴,故滋补肝肾为治疗核心,如六味地黄丸。笔者从文献研究角度出发,对现代医家治疗白塞病的内服方药进行数据挖掘。从用药频次上来看,清热药和补虚药使用较多,药物性味以寒、平、温,甘、苦、辛为主,归经以脾、胃、心为主;从聚类分析可以看出4个特点:(1)注重使用血分药;(2)初期从“肝”论治,注重清肝利湿;(3)后期注重补益肝肾;(4)注重挖掘狐惑病经方运用于临床。用药规律基本与中医对白塞病的病因病机的认识相符合。

在研究的过程中,笔者发现关于中医药治疗白塞病的文献多为名家医案或个案报道,临床研究类文献较少,部分作者未列出中医证型与方剂名称,部分临床研究样本量小,实验设计存在一些问题,缺乏疗效判定标准;且关于中医外用药治疗白塞病的文献数量较少,故笔者仅统计了内服方药,这使得本研究存在一定的不足。但整体来看,中医药治疗白塞病的用药存在一定规律,可以为临床用药提供辨证思路。在接下来的研究中,学者应着眼于临床,规范实验设计,让传统经方、名医经验更好服务于临床。