灸法干预缺血性脑卒中患者肢体功能障碍的选穴规律研究*

2021-11-22郭秀君

周 琳,吴 琼,郭秀君,谢 颖,杨 乐,季 娴,乔 春

(1.南京中医药大学护理学院,江苏 南京 210000;2.南京市中医院,江苏 南京 210000)

脑卒中是指脑动脉系统病变引起的血管痉挛、闭塞或破裂,造成急性发展的脑局部循环障碍和相应肢体功能障碍[1]。其中,缺血性脑卒中占80%~90%[2],卒中所致的肢体功能障碍已成为首要的致残原因,应得到重视[3]。目前,西医手术和药物治疗(特别是溶栓)取得很大进展,但也带来不良反应等问题[4]。中医具有简便廉验的优势,其中,艾灸疗法以经络学说为基础,起到疏通经脉、温阳散寒、扶正祛邪的作用,是中医治疗经脉拘挛类疾患的重要手段之一[5]。灸法干预取得了良好的效果[6-7],但在穴位选择上尚缺乏规范性[8]。笔者旨在研究相关文献并运用数据挖掘技术分析灸法干预卒中后运动障碍的穴位选择规律,以期更好地规范护理人员灸法操作,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源及检索方法 计算机检索中国知网(CNKI)、万方数据资源系统、中文科技期刊全文数据库(维普)、中国生物医学数据库、PubMed数据库。检索时间为建库至2020年5月。以“灸法、艾灸、灸、脑卒中、脑梗死、脑梗塞、脑缺血、卒中、脑血管意外、偏瘫、运动功能、肢体运动障碍、肢体运动康复等作为中文关键词。英文检索以“Moxibustion”为主题词,文章类型为“Clinical Trial”。将所有文献导入noteexpress文献管理软件。

1.2 文献纳入标准 以艾灸为主的临床研究(包括随机对照试验和非随机对照试验)及病例系列研究类文献;有两组及以上组间平行或自身前后对照的疗效对比;有明确的艾灸干预方案,经络腧穴的选取符合标准;治疗组以艾灸干预为主,可配合其他中医干预方法;对照组不受限制;疗效判定为有效;若为几种不同灸法作对比,选取疗效最佳组的干预方案;为获得更具参考价值的选穴依据,进一步对文献进行质量评价和筛选,科技论文统计源期刊。

1.3 排除标准 重复发表、检出的文献;动物实验、综述、个案报道等类型的文献;未提及具体腧穴或仅选取阿是穴的研究;治疗组有3种以上干预措施。

1.4 数据规范化 腧穴名称与归经参考《腧穴名称与定位》(GB/T 12346-2006)进行规范化处理。并建立Excel表格,按照腧穴名称、归经、部位、是否在针刺部位的基础上进行干预、是否和针刺疗法联合干预、特定穴等进行归纳整理。

1.5 数据挖掘方法 建立包含灸法干预卒中后肢体运动障碍的Excel数据库,包含穴位、穴位所属经络等统计结果进行描述性统计。使用SPSS Modeler 14.1统计分析软件,采用Apriori算法对纳入文献中的选穴方案进行关联规则分析,计算穴位集合的支持度和置信度。使用SPSS statistics 22.0统计软件,选择聚类方法中的组间连接法,对纳入文献的穴位进行聚类分析。

1.6 文献检索流程图 见图1。

图1 文献检索流程图

2 结 果

2.1 腧穴使用频数分析 对数据库内的艾灸干预方案进行汇总分析,共计纳入文献68篇,包含穴位119个,腧穴总使用频数为534次,按照腧穴使用频数的高低将腧穴进行降序排列,结果显示灸法应用于CIS患者肢体运动障碍使用频数最高的穴位是曲池,其次为合谷、肩髃、外关等。(见图2)

图2 频数前20 位的腧穴分布柱状图

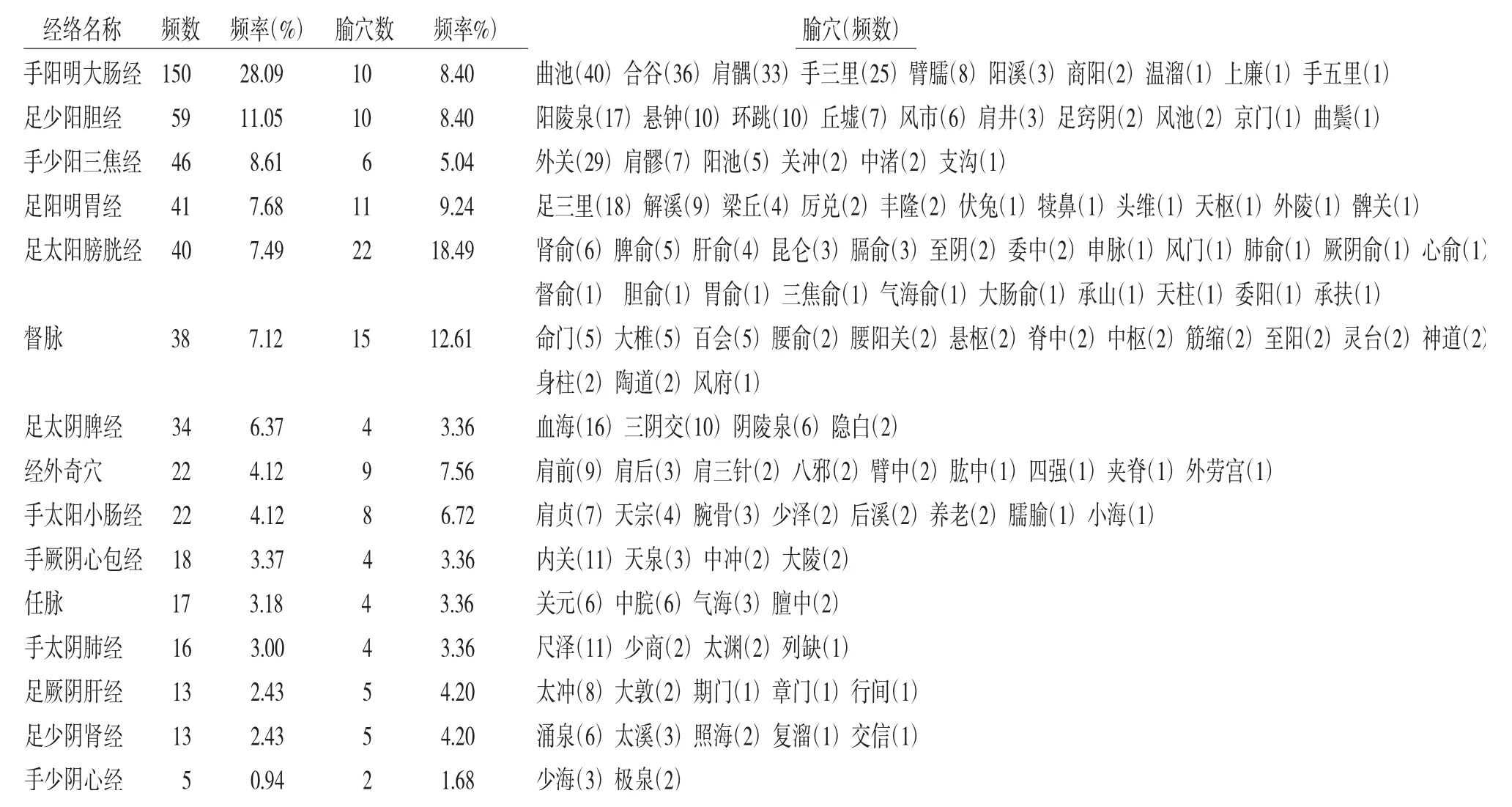

2.2 腧穴所属经络及频数分析结果 结果显示,纳入的68篇文献中包含的腧穴涉及了14条经络。对经络上腧穴使用频数及所占百分比、每条经络上使用腧穴数量及所占百分比进行统计分析,手阳明大肠经上的腧穴使用频数最高,共计150次,占比28.09%(150/534);其次为足少阳胆经,共计59次,占比11.05%(59/534)。而足太阳膀胱经上选择的腧穴最多,共有22个。(见表1)

表1 腧穴归经情况统计表

2.3 肢体各部位选穴数量分析结果 对119个腧穴所在部位进行分析,结果发现上肢部位腧穴使用最多,有42个腧穴,占比35.29%(42/119)。其次是下肢,有38个腧穴,占比31.93%(38/119)。(见图3)

2.4 特定穴使用频数分析结果 对特定穴的使用情况进行统计分析,共使用了92个特定穴,总使用频数537次。其中交会穴使用频数最高,占比19.93%(107/537),灸法干预脑卒中后肢体运动障碍共涉及22个交会穴,其次为合穴、原穴。(见表2)

表2 特定穴及其频数统计表

2.5 关联规则分析结果 利用SPSS Modeler14.1统计软件进行分析,主要计算腧穴项集的频数、支持度和置信度。采用Ap riori算法,设置最小规则置信度为80%,最大前项数设置为5,共计产生203条关联记录。具体的关联规则情况见表3。排在第一位的腧穴配伍项集为“曲池→合谷”,其支持度提示曲池和合谷同时出现在68篇文献中的概率为51.471%。而置信度提示曲池和合谷同时出现在含有曲池的关联规则中的频率为85.714%。腧穴关联规则网络图见图4。

表3 腧穴关联规则统计表

图4 关联规则网络图

2.6 聚类分析结果 对使用频数在前20位的腧穴进行聚类分析,结果显示:灸法干预卒中后肢体运动障碍的腧穴可分为2大类:一类是以臂孺-肩髎-肩前-肩贞-尺泽-内关-环跳-太冲-丘墟-解溪-悬钟-三阴交-阳陵泉-血海-足三里构成第一类,另一类以曲池-合谷-肩髃-外关-手三里构成第二类。第一类可进一步细分为以臂臑-肩髎-肩前-肩贞-尺泽-内关-环跳-太冲-丘墟-解溪-悬钟-三阴交-阳陵泉-血海构成的第三类,足三里为第四类。(见图5)

图5 腧穴聚类分析树状图

3 讨 论

3.1 灸法干预脑卒中后肢体运动障碍的数据挖掘结果分析

3.1.1 温灸法干预脑卒中后肢体康复的选穴显现了局部取穴和以阳经为主的原则 数据分析结果显示,灸法干预卒中后运动障碍的高频腧穴分别是曲池、合谷、肩髃、外关、手三里。《难经》曰“合主逆气而泄”,中风病机总属阴阳失调、气血逆乱。艾灸曲池穴可调和气血、理气降逆。不仅如此,《通玄指要赋》载“但见两肘之拘挛,仗曲池而平扫”,可见曲池具有舒筋通络、行气活血之功[9]。合谷穴为手阳明大肠经原穴,现代研究表明,针刺合谷穴可影响内源性阿啡肽,从而起到镇痛的作用,故合谷有通经活络止痛之功[10]。数据挖掘结果显示,肩髃穴常用于卒中后偏瘫肩痛、肩手综合征的患者[11],肩髃为手阳明大肠经、阳跷经之交会穴,阳明经脉多气多血,故有行气血、散瘀积的作用,而阳跷脉可调节肢体运动[12]。正如《千金翼方》中提到:“肩背痛,手不得上头,灸肩髃百壮”[13]。可见,肩髃穴是活血通脉止痛之要穴。外关属手少阳三焦经,常与曲池、合谷合用以调气血、行气改善肢体运动障碍。手三里为手阳明大肠经之腧穴,能祛风通络,镇痛抗炎,以解除肌肉痉挛[14]。而对腧穴所在经络进行分析可以发现,灸法干预卒中后肢体运动障碍所归经络大多为阳经,中医认为“风病多犯阳经”,阳经气血通畅则有利于肢体功能恢复。对腧穴选择部位进行分析,可以发现灸法干预卒中后肢体运动障碍的部位选择以上下肢为主,配合远端穴位,体现了局部取穴(即“腧穴所在、主治所在”)的近治干预规律。

3.1.2 温灸法干预脑卒中后肢体康复的选穴应当重视特定穴的使用 特定穴是指十四经中有特殊治疗作用和特定名称的腧穴。艾灸干预脑卒中后肢体运动障碍重视特定穴特别是交会穴的使用,交会穴往往是经气相贯相交最为集中的地方,临床常用于干预多经病症。在92个特定穴中共使用交会穴22个,与肩髃、三阴交等穴位使用较多有关,在《针灸大成》中载有:“经络滞,而求原、别、交、会之道”,“住痛移疼取相交相贯之径”,提示对于经络阻滞、疼痛可选用交会穴[15]。其次为原穴和合穴,主要与曲池、阳陵泉、合谷等穴位有关,能够贯通数经,通调脏腑,疏通经气,用于干预经络阻滞的数经病变。

3.1.3 关联规则分析和聚类分析结果分析 关联规则的支持度反映项集A和B在所有事物中同时出现的概率,用于衡量关联规则在整个数据集中的统计重要性。置信度描述的是在出现项集A的文献中,项集B也同时出现的概率,即在A出现的前提下,B出现的概率,用于衡量关联规则的可信程度[16]。关联分析结果显示曲池与合谷、肩髃、外关、手三里等穴位的常同时出现,相关性较高,聚类分析结果也归为一类,使用频数对应前5位。曲池、合谷、外关为“手三针”,能调气血,行气,改善上肢活动障碍。另外,曲池、合谷、肩髃同属手阳明大肠经,正如有记载“两手酸痛难执物,曲池合谷共肩髃”,干预脑卒中患者上肢痹痛、偏瘫、手指麻木等证疗效较好[17]。这也与目前多数针灸治疗所选穴位相似,改善中风后遗症效果较好[18]。聚类分析结果还显示臂孺、肩髎、肩前、肩贞穴为一类,常合用于脑卒中后肩手综合征的患者。上述穴位多位于肩关节局部,分别属于手三阳经,是手三阳经气流经肩部之处。通过在肩部病位联合施灸激发阳经经气而柔筋止痉、通利关节,具有良好效果[19]。

3.2 探究灸法干预脑卒中后肢体障碍的穴位选择规律具有一定的临床参考价值 艾灸疗法作为一项特色中医技术,以其特有的温热效应和以经络理论作为支撑,相较于针刺疗法有更好的温阳补气的作用,能够行气活血温经、通络[20]。《神灸经论》中言:“灸者温暖经络,宣通气血,使逆者得顺,滞者得行”[21],气血通畅,筋骨肌肉得以濡养,故肢体的功能活动能迅速恢复。研究表明艾灸疗法较针刺疗法能够明显改善患侧肢体静脉回流。但护理人员在临床应用中也存在许多问题,护理人员多根据经验进行操作,各个医院之间制定的标准又缺乏统一性[22]。目前运用灸法干预脑卒中后肢体运动障碍已经开展了许多研究[23-24],脑卒中已经成为艾灸干预的优势病种[25],但是在临床干预穴位的选择上尚未统一,制约了护理人员灸法干预的进一步延伸和探究[26-27]。规范中医护理,保障中医护理质量,确保中医护理技术的效果,是长久的保持和发挥中医护理特色的根本[28]。因此通过数据挖掘的方式,进一步说明灸法干预脑卒中后肢体障碍的穴位选择规律具有重要意义。

本研究分析提示灸法干预CIS患者肢体运动障碍选穴规律的一般原则是以局部取穴和阳经为主,同时重视特定穴的使用,在腧穴的选择上建议臂孺、肩髎、肩前、肩贞等穴合用,曲池、合谷、肩髃、外关、手三里合用干预卒中后不同肢体障碍。因此通过数据挖掘的方式总结不同维度下经络和腧穴使用特点,可以为临床护理人员运用温灸法干预CIS患者肢体运动障碍提供一定的循证依据。

在今后的研究中,笔者将对脑卒中后不同证型的选穴依据进行梳理,进一步探讨温灸法在脑卒中后肢体康复护理中的干预效果。