清热健脾方联合美沙拉嗪治疗溃疡性结肠炎(大肠湿热证)的临床研究*

2021-11-22王德芳苏晓兰

赵 明,王德芳,苏晓兰

(1.西宁市第一人民医院,青海 西宁 810000;2.中国中医科学院望京医院,北京 100102)

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是指携带易感基因的机体在多种致病因素的作用下,导致肠道免疫反应亢进,引发肠道上皮细胞与组织细胞反复损伤,疾病活动期和缓解期反复交替进行的慢性炎症性肠病。本病病理改变以溃疡为主,患者表现为血性腹泻、便血、腹痛、里急后重、体质量降低等,给患者造成较大心理压力[1]。由于UC病程持久,病情缠绵反复,并具有终生复发的特征,现被世界卫生组织归类为难治愈性疾病的一种[2]。目前西医对UC的主要治疗目的为尽快消除肠黏膜炎症反应,修复肠黏膜损伤,维持肠道正常生理功能,采取有效措施控制病情复发,积极预防并发症[3]。免疫抑制剂、氨基水杨酸制剂及新兴生物制剂等药物的出现,为临床UC的治疗提供了广泛选择,但目前仍缺乏特异性的治疗手段,UC活动期频繁发作,临床复发率居高不下。中医学对UC具有独特的认识和治疗方法,其在辨证论治的基础上,采用口服中药、中药贴敷、针灸、灌肠等方法对初发型、慢性复发型、急性暴发型及慢性持续型UC的治疗均取得了较大的进展[4]。笔者结合多年对UC的治疗经验,采用西宁市第一人民医院自拟方清热健脾方治疗大肠湿热证UC患者,并取得显著疗效。本研究中进一步观察了清热健脾方对大肠湿热证UC患者中医证候评分、Mayo指数评分、Baron评分、Geboes指数评分、血清基质金属蛋白酶-9(MMP-9)和血浆氧化三甲胺(TMAO)水平的影响,旨在为清热健脾方治疗UC提供临床依据。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 西医诊断标准参照《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)》[5]拟定的有关轻中度活动期UC的诊断标准:(1)反复腹泻,黏液脓血便,腹痛,伴有营养不良、发热等肠外表现,病程>4周;(2)肠镜下表现为病变肠黏膜糜烂、肉芽组织增生及溃疡形成,血管纹理异常,黏膜充血或附着脓性分泌物或出现颗粒状变化;(3)肠黏膜病理学表现为上皮细胞损伤,隐窝上皮增生,隐窝内炎性细胞浸润明显,严重者可形成隐窝脓肿,固有膜中有嗜酸性粒细胞、中性粒细胞及慢性弥漫性炎性细胞浸润。中医诊断标准按照《溃疡性结肠炎中西医结合诊疗共识意见(2017年)》[6]中UC的诊断标准,辨证为大肠湿热证:主症为黏液脓血便,腹泻,腹痛,里急后重感;次症为口苦口干,身热不扬,肛门灼热,小便赤短;舌质红,舌苔黄腻,脉滑数。主症2项+次症1项+舌脉象即可确诊。

1.2 纳入标准(1)符合上述诊断标准;(2)辨证为大肠湿热证;(3)年龄18~70周岁;(4)疾病处于轻中度活动期,Mayo指数评分3~10分;(5)近1周未接受治疗UC的相关方法;(6)能够按照临床试验要求接受相关治疗;(7)自愿签署知情同意书。

1.3 排除标准(1)UC缓解期及UC重度活动期患者;(2)合并肠梗阻、肠穿孔、肠结核及结直肠恶性肿瘤等肠道器质性病变者;(3)合并全身重要器官严重病变者;(4)合并阿米巴痢疾、急性细菌性结肠炎等肠道炎症性病变者;(5)妊娠期、哺乳期女性及近期正在备孕女性;(6)合并严重的精神疾病患者;(7)过敏体质或对本研究用药成分过敏者。

1.4 研究对象 本研究通过了西宁市第一人民医院伦理委员会的审核。选择2019年1月至2020年1月西宁市第一人民医院中医科符合纳入标准的UC患者84例,按照随机数字表法分为治疗组(42例)与对照组(42例)。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 予美沙拉嗪肠溶片(商品名:莎尔福,Losan Pharma GmbH,注册证号H20171358,规格:0.5 g/片)口服,1.0 g/次,3次/d,连续服用4周。

1.5.2 治疗组 在对照组基础上给予自拟方清热健脾方治疗,方药组成:败酱草、薏苡仁各30 g,马齿苋、赤石脂、茯苓各20 g,黄芩、葛根、党参、白术、白芍各15 g,木香、陈皮各10 g,黄连6 g,甘草5 g。中药加水600 mL煎煮,先大火煮开,滤出药汁,复煎药渣,将两次滤出的药汁合并约400 mL,分两袋装,早晚各服1袋,连续服用4周。

1.6 观察指标

1.6.1 中医证候评分 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7]制定的评分标准对患者治疗前后脓血便、腹泻腹痛、肛门灼热及里急后重等症状进行量化评分,按照症状无、轻度、中度、重度分别计0、2、4、6分,分值越高,代表症状越严重。

1.6.2 疾病活动指数 采用Mayo指数评分评估患者治疗前后病情活动状况,主要包括腹泻、便血、内镜下黏膜表现及医师病情评估4项内容,每项内容按照症状无、轻度、中度、重度分别计0、1、2、3分,得分越高,代表疾病越严重。

1.6.3 肠镜病理评估 采用Baron评分对患者治疗前后肠镜检查结果进行评估,0分:血管纹理清晰,无自发性出血或接触性出血;1分:肠黏膜无出血,但存在病理性损伤;2分:肠道黏膜存在重度接触性出血;3分:肠道黏膜存在自发性出血,并伴有明显溃疡。

1.6.4 黏膜愈合状况评估 参考Geboes指数从肠黏膜组织学与内镜检查结果对患者黏膜愈合状况进行评估,0分:结构无改变;1分:呈慢性炎性细胞浸润;2分:中性粒细胞或/和嗜酸性粒细胞出现增多;3分:上皮层中性粒细胞增多,出现隐窝受累;4分:粒细胞出现浸润,隐窝出现明显减少或破坏;5分:上皮细胞附近发生炎症,出现糜烂或溃疡。

1.6.5 血清基质金属蛋白酶-9(MMP-9)和血浆氧化三甲胺(TMAO)水平 采集空腹外周静脉血3 mL,经处理后,使用酶联免疫吸附法检测血清MMP-9水平,采用高效液相色谱串联质谱法检测血浆TMAO水平,严格按照操作说明书进行。

1.6.6 药物安全性比较 记录两组患者治疗期间有无发生不良反应。

1.7 疗效标准 参照《溃疡性结肠炎中西医结合诊疗共识意见(2017年)》[6]拟定,完全缓解:治疗结束后,UC临床症状基本消失,肠镜检查显示肠黏膜病变基本消失,肠黏膜疾病活动指数总评分降低≥95%;显效:治疗结束后,UC临床症状和肠镜检查结果均有明显缓解,肠黏膜疾病活动指数总评分降低≥70%,<95%;有效:治疗结束后,UC临床症状和肠镜检查结果均有一定程度缓解,肠黏膜疾病活动指数总评分降低≥30%,<70%;无效:治疗结束后,UC临床症状、肠镜检查结果均未得到任何缓解,甚至出现加重,肠黏膜疾病活动指数总评分下降<30%。总有效=完全缓解+显效+有效。

1.8 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件包,计量资料以“均数±标准差”()表示,计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基线资料 两组患者基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。(见表1)

表1 两组患者基线资料比较

2.2 两组患者临床疗效比较 治疗组总有效率为90.48%(38/42),对照组总有效率为73.81%(31/42),治疗组显著高于对照组(χ2=3.977,P=0.046<0.05)。(见表2)

表2 两组患者临床疗效比较 [例(%)]

2.3 两组患者中医证候评分比较 两组患者治疗后脓血便、腹泻腹痛、肛门灼热及里急后重评分均明显降低(P<0.05),且治疗组患者治疗后上述中医证候评分均明显低于对照组(P<0.05)。(见表3)

表3 两组患者治疗前后中医证候评分比较(,分)

表3 两组患者治疗前后中医证候评分比较(,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05

2.4 两组患者Mayo指数评分、Baron评分及Geboes指数评分比较 两组患者治疗后Mayo指数评分、Baron评分、Geboes指数评分均显著降低(P<0.05),且治疗组患者治疗后上述3项指数评分均明显低于对照组(P<0.05)。(见表4)

表4 两组患者治疗前后Mayo 指数评分、Baron 评分及Geboes 指数评分比较(,分)

表4 两组患者治疗前后Mayo 指数评分、Baron 评分及Geboes 指数评分比较(,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05

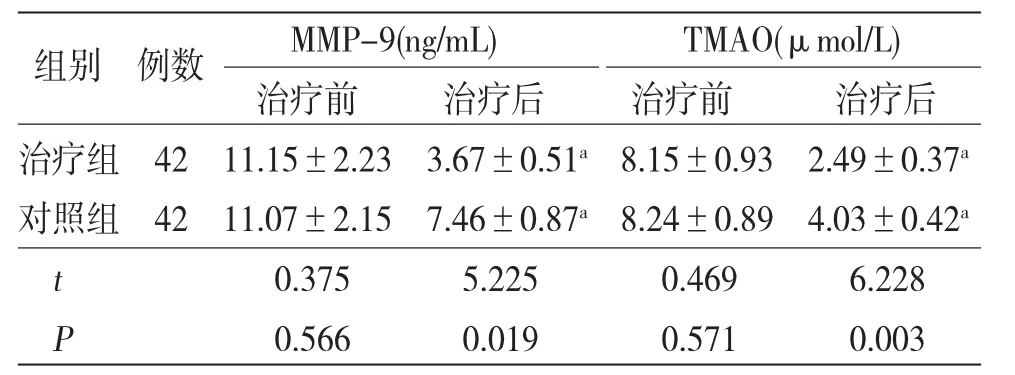

2.5 两组患者治疗前后血清MMP-9和血浆TMAO水平比较两组患者治疗后血清MMP-9和血浆TMAO水平均明显降低(P<0.05),且治疗组患者治疗后血清MMP-9和血浆TMAO水平均明显低于对照组(P<0.05)。(见表5)

表5 两组患者治疗前后血清MMP-9 和血浆TMAO水平比较()

表5 两组患者治疗前后血清MMP-9 和血浆TMAO水平比较()

注:与治疗前比较,aP<0.05

2.6 不良反应 两组患者治疗期间均未发生药物相关不良反应。

3 讨 论

UC是一种常见的炎症性肠病,病灶主要位于直肠和结肠黏膜,可向远端扩展,最长可累及盲肠,主要临床表现为腹泻、腹痛、黏液脓血便。本病发生时,肠道内免疫系统遭到严重破坏,具有“发作—缓解—复发”反复交替的临床特点,临床主要通过内窥镜、生物学及组织学相结合的方法进行诊断[8]。随着UC发病率不断升高,暴发性和重症病例日益增多,以及结肠癌风险的明显升高,本病现已成为消化内科的疑难病[9]。UC发病具有复杂的遗传学背景,在基因异质性和多态性的前提下,心理因素和环境因素共同作用于肠黏膜,导致局部屏障功能受到损伤,肠黏膜上皮通透性明显增加,神经内分泌功能和肠道免疫系统发生紊乱,肠道内菌群发生易位并进入肠黏膜,引起或加重肠黏膜炎症反应,最终诱发肠黏膜溃疡[10]。氨基水杨酸制剂是临床治疗轻中度UC的一线药物,其能够有效抑制炎症因子和前列腺素表达,对抗大肠黏膜炎症反应。美沙拉嗪(5-氨基水杨酸)对UC起治疗作用的成分为N-乙酰-5-氨基水杨酸,其通过持续向肠道碱性环境释放5-氨基水杨酸,保证病变肠黏膜药物浓度,充分发挥抗炎功效,对轻中度活动期UC具有确切的疗效。但临床研究证实,美沙拉嗪诱导UC病情缓解的有效率仅能维持在66.58%,且存在停药后病情易复发、患者依从性较差等问题[11]。

根据溃疡性结肠炎的临床表现,本病可归属于中医学中“肠癖”“休息痢”“久痢”等范畴。其病位在大肠,与脾胃关联密切,主要病机可概括为湿热之邪蕴结肠腑,造成肠腑脂膜受损。大肠湿热证是溃疡性结肠炎最常见的中医证型,主要因脾胃虚弱,湿热之邪乘虚侵扰肠道,久而耗损气血,导致气血失和,肠腑气滞血瘀,化腐成脓而形成内疡。大肠湿热证溃疡性结肠炎实质上属本虚标实和虚实夹杂之证,以脾虚为本,湿热为标,脾虚与湿邪贯穿疾病始终,导致病情缠绵,病程迁延,治宜采用清热利湿、健脾止泻之法。清热健脾方中葛根、黄芩共为君药;葛根升阳止泻,解肌退热,能够促进清阳升发,鼓动脾胃之气上升,发挥止痢止泻之功;黄芩清热燥湿,解毒泻火,对热毒血痢具有显著的疗效。败酱草排脓散瘀,清热解毒;黄连清热燥湿,解毒泻火,能有效清除中下焦之湿热之邪,对湿热泻痢具有显著的疗效;木香行气止痛,能有效推动大肠中的滞气,促进后重排出;马齿苋苦寒,能清除体内湿热,具有除肠垢、止泻痢之功;薏苡仁健脾止泻,利水渗湿,解毒排脓;赤石脂涩肠止泻,敛疮生肌;六药共为臣药,辅助君药增强燥湿清热、健脾止泻之功。白术、党参健脾燥湿;茯苓健脾和胃,渗湿利水;陈皮气香宣散,能升降气机,理气和中,燥湿利水;四药共为佐药。白芍与甘草共用,发挥缓急止痛、补中健脾之功,还能调和方中诸药,两药共为使药。全方共奏健脾止泻、清热利湿之功,正中溃疡性结肠炎大肠湿热证病机之本。现代药理学研究表明,葛根具有解热、抑菌、抗感染、减轻腹痛、缓解腹泻的作用[12];黄芩具有抗病毒、抗炎、抑菌、止血的作用[13];薏苡仁具有抗炎、镇痛、增强机体免疫力、抑菌、抗腹泻及抗溃疡的作用[14];白术对胃肠道平滑肌具有双向调节作用,能够减轻平滑肌痉挛状态,促进胃肠道功能恢复[15];党参具有保护胃肠道黏膜、调节胃肠收缩、抑制溃疡、保护肠道绒毛和隐窝、增强免疫力、抗应激的作用[16];茯苓具有调节胃肠道功能、提高机体免疫力、止吐止呕的作用[17];木香具有减轻胃肠道平滑肌痉挛、镇痛及抗炎的作用[18];白芍具有抗炎、提高机体免疫力及镇痛的作用[19]。

本研究结果显示,治疗结束后,治疗组患者脓血便、腹泻腹痛、肛门灼热及里急后重评分均明显低于对照组(P<0.05),且治疗组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。表明清热健脾方联合美沙拉嗪治疗溃疡性结肠炎(大肠湿热证)能够取得确切的疗效,有利于缓解或消除腹泻、腹痛、黏液脓血便等临床症状。

Mayo指数评分、Baron评分及Geboes指数评分是临床诊断UC活动度的常见活动指数,其中Mayo指数评分是目前临床公认最可靠的也是最有效的UC评分标准。3项评分对进行结肠镜或病理活检的UC患者而言,能够尽早且准确地评估疾病的病情和预后,对UC的临床诊治具有重要的价值。本研究结果显示,治疗结束后,治疗组患者Mayo指数评分、Baron评分及Geboes指数评分均明显低于对照组(P<0.05),进一步证实UC(大肠湿热证)患者采用清热健脾方联合美沙拉嗪治疗有助于缓解病情发展,降低恶变风险。

肠道黏膜功能改变在UC病程中发挥重要作用,肠道黏膜通透性升高会引起肠道细菌易位,肠道固有层免疫细胞被激活,刺激促炎性因子释放,引起或加重肠道炎症反应。另外,炎性因子过度释放会损伤肠道上皮细胞,破坏肠道黏膜屏障。MMP-9和TMAO与肠道黏膜屏障损伤具有密切的联系,两者参与肠道黏膜炎症反应过程,在UC病程中发挥促进作用。本研究结果显示,治疗结束后,治疗组患者血清MMP-9和血浆TMAO水平均明显低于对照组(P<0.05),提示UC(大肠湿热证)患者采用清热健脾方联合美沙拉嗪治疗能够有效降低血清MMP-9和血浆TMAO水平,保护肠道黏膜屏障功能,有助于控制肠道炎症反应。

综上所述,采用清热健脾方联合美沙拉嗪治疗溃疡性结肠炎(大肠湿热证),可有效降低Mayo指数评分、Baron评分及Geboes指数评分,缓解患者临床症状,保护肠道黏膜屏障功能,抑制肠道炎症反应,初步推断与降低血清MMP-9、血浆TMAO水平有关。今后有待开展多中心、大样本临床研究,延长观察时间,进一步验证本研究结论。