健脾温肾汤联合热补针法对腹泻型肠易激综合征脾肾阳虚证患者肠道微循环、脑肠肽及肠黏膜免疫屏障作用的影响*

2021-11-22阎晓悦王京奇

阎晓悦,王京奇,张 静

(1.北京市门头沟中医医院,北京 102300;2.北京市中西医结合医院,北京 100039)

肠易激综合征是指以腹痛或腹部不适同时伴有排便频率和大便性状改变为特征的功能性肠病,可表现为腹痛、腹泻、便秘及腹泻、便秘交替等消化系统症状,其中腹泻型肠易激综合征发病率为10%~20%[1]。生活节奏的加快及饮食结构的变化均为本病的促发因素,患者除腹泻症状外也伴有失眠、乏力、紧张等自主神经功能紊乱症状,严重影响患者工作、学习和生活。临床上治疗腹泻型肠易激综合征主要通过调整饮食结构、服用胃肠解痉类药物等方式[2]。中医药近年来在胃肠道疾病的治疗中应用也较广泛。健脾温肾汤出自《古今名方》,有健脾温肾之功效。本次研究从辨证论治角度出发,探讨了应用健脾温肾汤联合热补针法治疗腹泻型肠易激综合征脾肾阳虚证患者的疗效,以及对患者肠道微循环、脑肠肽及肠黏膜免疫屏障作用的影响,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准

1.1.1 西医诊断标准 参照2016年美国胃肠病学洛杉矶年会制定的罗马Ⅳ功能性胃肠病诊断标准[3]拟定。(1)最近3个月内平均至少每周1 d出现反复腹痛,同时至少符合2条以下标准:①排便后症状改善;②排便频率发生改变;③粪便性状发生改变。患者至少于确诊前6个月存在以上症状,且近3个月内以上症状持续存在,腹痛的频率至少为每周2 d。(2)腹泻型肠易激综合征还应伴有以下症状:①每天超过3次的异常排便频率;松散便或稀水便的异常粪便性状;排便急迫感或排便不尽感;排出黏液;腹胀。②结肠镜检查或X线钡灌肠等检查诊断后排除炎性病变、息肉、溃疡、肿瘤等肠道器质性疾病,或可通过检查发现伴有结肠激惹征象、肠蠕动亢进且刺激后更明显,小肠或结肠排空加速且结肠腔普遍变细,或有结肠黏膜轻度水肿症状、黏液分泌增加症状。③血常规、尿常规、粪便常规及隐血试验等均正常。

1.1.2 中医诊断标准 参照中华中医药学会脾胃病分会发布的《肠易激综合征中医诊疗共识意见》[4]中“泄泻”诊断标准及“脾肾阳虚证”辨证标准。(1)泄泻诊断标准:①大便次数增多,每日至少3次,粪便稀溏或呈水样便,粪便量增加。②症状持续7 d以上。(2)脾肾阳虚证辨证要点:主症为晨起腹痛即泻,腹部冷痛,得温痛减,形寒肢冷;次症为腰膝酸软,不思饮食,舌淡胖,苔白滑,脉沉细。

1.2 纳入标准(1)符合腹泻型肠易激综合征西医诊断标准,且中医诊断为泄泻脾肾阳虚证;(2)年龄45~65周岁;(3)病程超过6个月;(4)大便常规和生化指标检测无明显异常;(5)无精神障碍、具有理解和回答问题能力且可正常进行沟通交流;(6)可在治疗期间内严格执行健康的饮食方案、拒食油腻辛辣的食物且具有较好治疗依从性;(7)同意参与本次研究者。

1.3 排除标准(1)因肿瘤、萎缩性胃炎、肝硬化、肠道息肉等器质性疾病导致的腹泻;(2)合并严重肝肾功能不全或有呼吸、血液、循环系统障碍;(3)妊娠期或哺乳期妇女;(4)有严重药物过敏史;(5)有严重外伤、无法进行针灸治疗;(6)治疗前1周内服用止泻相关药物者。

1.4 研究对象 北京市门头沟中医医院医学伦理委员会已审查通过本次研究。选择2018年1月至2019年12月于北京市门头沟中医医院就诊的76例腹泻型肠易激综合征患者进行前瞻性研究,根据随机数字表法将纳入研究的病例分为治疗组和对照组各38例。

1.5 治疗方法 对照组和治疗组患者均口服匹维溴铵片和双歧杆菌四联活菌片进行治疗,匹维溴铵片(ABBOTT LABORATORIES LIMITED,H20120127,规格:50 mg/片)口服,50 mg/次,3次/d;双歧杆菌四联活菌片(杭州远大生物制药有限公司,规格:0.5 g/片)口服,1.5 g/次,2次/d。治疗期间患者忌辛辣、油腻,调畅情志,4周为1个疗程。治疗组患者在此基础上联合健脾温肾汤和热补针法进行治疗。

1.5.1 健脾温肾汤 方药组成:党参15 g,补骨脂15 g,白术12 g,肉豆蔻12 g,吴茱萸9 g,炒山药9 g,薏苡仁9 g,巴戟天9 g,甘草6 g。使用煎药机煎药,1剂/d,200 mL/剂,早晚分2次温服,4周为1个疗程。

1.5.2 热补针法 取穴:大肠俞,天枢,上巨虚,脾俞,肾俞,气海,中脘,三阴交。针具选择华佗牌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司),规格:0.3 mm×40 mm。对以上穴位消毒后,使用左手紧按固定针穴,右手持针,脾俞穴斜刺进针,局部酸胀,针感可扩散至腰间,其余穴位均垂直皮肤刺入穴内,深度约0.5寸,感受得气后左手施加压力,右手捻按针灸针3~5次,感受到针下沉紧后紧按慢提3~5次,感受针下气感部位守气并保持针下继续沉紧直至腰腹部有热感产生,从进针到出针共1 min,出针后按压针穴,不留针。隔日治疗1次,4周为1个疗程。1.5.3 疗程 两组患者均连续治疗2个疗程。

1.6 观察指标

1.6.1 中医证候积分 根据《中药新药临床研究指导原则》[5]及《肠易激综合征中医诊疗共识意见》[4]对患者治疗前后进行症状分级量化评分,其中腹痛或腹部不适根据无、轻度、中度、重度分别计0、2、4、6分;大便次数根据无、每日3~4次、每日5~6次、每日7次以上分别计0、2、4、6分;大便性状根据大便正常形态、大便不成形、大便稀溏、大便如水样分别计0、2、4、6分;形寒肢冷、倦怠乏力、腰膝酸软、食欲不振、食后腹胀根据症状有无分别计0、1分;舌象和脉象仅作观察不计分。治疗后中医证候积分总积分越低则症状改善越明显。

1.6.2 实验室检查 于治疗前后分别抽取两组患者晨起空腹静脉血5 mL,3 500 r/min离心,10 min后分离血清和血浆低温保存,采用ELISA法测定患者血清5-羟色胺(5-HT)含量,采用放射免疫法测定血浆神经肽Y(NPY)含量及血管活性肠肽(VIP)含量,采用酶学分光光度法测定血清d-乳酸(d-lactate)含量,采用ELISA法测定血清二胺氧化酶(DAO)含量。

1.7 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[5]泄泻疗效判定标准判定疗效。临床痊愈:临床症状或体征消失或基本消失,中医证候积分降低≥95%。显效:临床症状或体征明显改善,中医证候积分降低≥70%。有效:临床症状或体征均有好转,中医证候积分降低≥30%。无效:临床症状或体征无改善或加重,中医证候积分降低<30%。总有效率=[(临床痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数]×100%。

1.8 统计学方法 采用SPSS 23.0软件进行处理分析,计量资料以()表示,采用t检验。计数资料比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基线资料 治疗组男20例,女18例;年龄45~56岁,病程6~10个月;对照组男22例,女16例;年龄45~56岁;病程6~10个月。两组患者性别、年龄、病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。(见表1)

表1 两组患者基线资料比较

2.2 两组患者疗效比较 治疗组总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.222,P=0.040<0.05)。(见表2)

表2 两组患者疗效比较 [例(%)]

2.3 两组患者中医证候积分比较 治疗后两组患者各项中医证候积分及总积分均明显低于治疗前(P<0.05),治疗后治疗组患者各项中医证候积分及总积分均明显低于对照组(P<0.05)。(见表3)

表3 两组患者中医证候积分比较(,分)

表3 两组患者中医证候积分比较(,分)

2.4 两组患者血清5-HT含量比较 治疗后两组患者血清5-HT含量明显低于治疗前(P<0.05),治疗后治疗组患者血清5-HT含量明显低于对照组(P<0.05)。(见表4)

表4 两组患者血清5-HT 含量比较(,ng/mL)

表4 两组患者血清5-HT 含量比较(,ng/mL)

2.5 两组患者血浆NPY含量、VIP含量比较 治疗后两组患者血浆NPY含量明显高于治疗前(P<0.05),治疗后治疗组患者血浆NPY含量明显高于对照组(P<0.05)。治疗后两组患者血浆VIP含量明显低于治疗前(P<0.05),治疗后治疗组患者血浆VIP含量明显低于对照组(P<0.05)。(见表5)

表5 两组患者血浆NPY 含量、VIP 含量比较(,pg/mL)

表5 两组患者血浆NPY 含量、VIP 含量比较(,pg/mL)

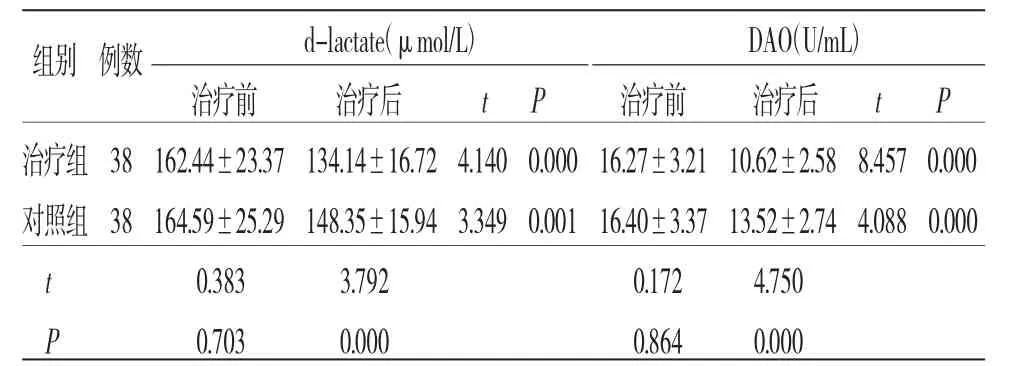

2.6 两组患者血清d-lactate含量、DAO含量比较 治疗后两组患者血清d-lactate含量、DAO含量明显低于治疗前(P<0.05),治疗后治疗组患者血清d-lactate含量、DAO含量明显低于对照组(P<0.05)。(见表6)

表6 两组患者血清d-lactate 含量、DAO 含量比较()

表6 两组患者血清d-lactate 含量、DAO 含量比较()

3 讨 论

目前腹泻型肠易激综合征的发病机制暂不明确,大多数学者认为本病主要与肠道运动异常、脑肠轴异常、肠道免疫屏障功能障碍、肠道菌群失调等作用机制有关。王海萍[6]在对大鼠移行性复合运动(MMC)的实验中发现,腹泻型肠易激综合征大鼠MMC周期明显较短,其Ⅲ相相对延长,说明小肠动力异常参与肠易激综合征的发生同时影响MMC周期。脑肠轴则影响肠道运动功能,其神经-内分泌网络可释放并传递多种脑肠肽,而此类神经递质对于控制肠道运动、调节肠内分泌和内脏高敏感性具有重要作用[7]。临床上以匹维溴铵为代表的肠道平滑肌钙离子拮抗剂及抗胆碱能类药物常用于治疗腹泻型肠易激综合征,此外调节饮食结构、精神心理治疗也有助于患者康复[8]。

根据本病临床症状和体征,中医学将其归属于“泄泻”范畴,《张聿青医案·泄泻》曾提到“上则嗳噫,下则便泄,厥气不和,克制脾土”,《景岳全书·泄泻》则记载“泄泻之本,无不由于脾胃”,均指出了泄泻的发病病位在于脾。泄泻之发病与内虚和外邪相关,脾为病变主脏且主司运化,而饮食不节、劳累过度等因素亦可加重脾气亏虚,脾气失健则水谷精微运化失常,湿浊内生,混杂而下,故“湿盛则濡泻”。中医注重整体观念,肾为胃关,职司二便,泄泻病久累及肾,损脾肾阳气而致脾肾两虚,故对于脾肾阳虚证者可以健脾温肾之法进行治疗[9]。

健脾温肾汤中党参和补骨脂为君药,党参益气健脾,和胃除烦,鼓舞清阳,亦有升阳止泻之功,补骨脂性温,归肾、脾经,具有补肾壮阳、温脾止泻之效,两药配伍共奏补肾健脾之功;肉豆蔻、吴茱萸为臣药,肉豆蔻可暖脾胃,降浊气,涩肠止泻,配伍补骨脂可强暖脾温肾之效,吴茱萸温脾助阳;炒山药、薏苡仁、巴戟天俱为佐药,炒山药补脾益气,滋养脾阴,薏苡仁健脾益胃,利水渗湿,巴戟天补肾助阳,甘润不燥,切中脾肾阳虚之病机;炙甘草为使药,调和诸药药性并兼引诸药入里。全方共奏健脾温肾、益气升阳、和胃止泻之效[10-11]。动物实验[12]证实党参对家兔离体胃肠平滑肌具有显著的调控作用,同时可拮抗乙酰胆碱、5-HT等物质对胃肠运动的影响;补骨脂中的酚类物质对于金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌等致病菌具有较好的抗菌作用[13];肉豆蔻对于大鼠离体肠平滑肌自主运动具有一定的抑制作用,从而促进止泻[14];吴茱萸水煎剂可有效减少大鼠因肠道刺激引起的腹泻次数,同时其多类炮制品对于消除炎症具有较好的疗效[15]。

热补针法最早可追溯于《黄帝内经》中提到的“刺虚则实之者,针下热也”,而后在《难经》《金针赋》中对热补针法的具体操作有了详细和完善的描述,而后郑魁山家族改良了传统烧山火针刺法,形成了现代通用的“热补针法”,不同于传统针刺手法强调得气及得气后“推而内之”的补法操作,施针时要点在于快速进针入穴并于运针时把握得气时机,感受针下沉紧时行轻提捻按,守气并促使热感产生,借经气热感刺激相应穴位从而对腹痛、腹泻等疾病产生较好的疗效。本研究中选取了大肠俞、天枢、上巨虚、脾俞、肾俞、气海、中脘、三阴交。其中大肠俞、天枢为大肠的俞募配穴,上巨虚属足阳明胃经,具有健脾和胃之效,三穴配伍,共奏调肠止泻之效;脾俞为脾之背俞穴,为脾气转输、输注之所,有健脾化湿之效;肾俞集气血、水湿之气,是肾气转输、输注之所,有益肾助阳、强腰利水之效;气海为肓之原穴,可升发阳气;中脘为胃之募穴,有和胃健脾、降逆利水之功;三阴交为保健要穴。诸穴共用,在热补针法作用下共奏健脾益气、和胃止泻之效[16-17]。

本次研究结果表明,治疗组总有效率明显高于对照组,说明健脾温肾汤联合热补针法治疗腹泻型肠易激综合征脾肾阳虚证患者疗效较好。中医证候积分可将腹痛或腹部不适、大便次数、大便性状、形寒肢冷、倦怠乏力、腰膝酸软、食欲不振、食后腹胀等症状具体分值化,更好地反映各项症状恢复情况,治疗后两组患者各项中医证候积分及总积分均低于治疗前,且治疗组患者低于对照组,说明健脾温肾汤联合热补针法对于改善患者临床症状和体征疗效较好。有研究[18-20]表明,5-HT对于调节肠道肌电活动及促进蠕动具有重要作用,肠易激综合征患者空腹和餐后去血小板血浆中5-HT不同,空腹时5-HT表达明显更高且乙状结肠运动指数也相应较高;敲除大鼠5-HT转运蛋白基因后大鼠大便含水量增加,表现出腹泻症状,提示了5-HT与结肠运动之间的相关性。本研究中治疗后治疗组患者血清5-HT含量明显低于对照组,说明健脾温肾汤联合热补针法对改善患者肠道反应和肠动力紊乱具有较好的疗效。脑肠轴在肠易激综合征的发病过程中可影响胃肠道及中枢神经系统,可通过分泌NPY、VIP等脑肠肽传递信息并刺激肠神经系统。NPY含量过低可导致肥大细胞脱颗粒作用减弱、胃肠活动和分泌过度活跃,导致腹泻。VIP作为抑制胃肠运动的一类神经递质,其含量过高可促进肠道分泌和吸收作用。本研究中治疗后治疗组患者NPY含量明显升高、VIP含量明显降低,说明健脾温肾汤联合热补针法对于调节脑肠肽分泌平衡疗效较好。此外,肠易激综合征的发病过程中出现肠免疫屏障功能障碍,肠道通透性增加。d-lactate为肠菌代谢产物,肠道通透性增加则可导致d-lactate大量通过血循环进入血液,小肠黏膜绒毛处的DAO在小肠黏膜受损、肠道通透性增加时释放进入血液。本研究中治疗后治疗组患者血清d-lactate含量和DAO含量显著降低,说明肠黏膜屏障功能恢复较好。单纯西医疗法中匹维溴铵联合双歧杆菌四联活菌片发挥疗效仅通过与平滑肌细胞膜表面双氢吡啶位点竞争性结合而抑制钙离子内流从而抑制平滑肌过度活动,治疗腹泻,而健脾温肾汤联合热补针法疗效作用机制相对更多,健脾温肾汤可通过调节胃肠平滑肌兴奋度、对抗肠管痉挛及抗菌作用等机制治疗腹泻。此外方中党参、山药等中药有增强免疫功能作用;热补针法相较于传统针刺治疗刺激量更大,并可调节机体免疫应答过程,改善胃肠道血液微循环,因此中西医结合疗法相较于单纯西医治疗可更好地改善患者腹泻症状。

综上所述,健脾温肾汤联合热补针法治疗腹泻型肠易激综合征患者疗效较好,可有效促进患者肠道微循环,改善肠动力紊乱,调节脑肠肽分泌平衡,并促进肠黏膜免疫屏障功能恢复。