基于中国后裔信息的国内外荷斯坦公牛遗传水平比较研究

2021-11-18陈紫薇张海亮娄文琦张胜利王雅春

陈紫薇,张海亮,娄文琦,王 凯,常 瑶,刘 林,麻 柱,郭 刚,张胜利,王雅春*

(1.中国农业大学动物科学技术学院,北京 100193;2.北京奶牛中心,北京 100192;3.北京首农畜牧发展有限公司,北京 100029)

19 世纪中期,荷斯坦牛引入我国与本地牛杂交,经长期选育形成中国荷斯坦牛。如今,中国荷斯坦牛及其杂交改良牛占我国奶牛饲养量的80% 以上,是我国最主要的乳用牛品种[1]。近年来,我国奶业发展迅速,尤其在2008 年《中国奶牛群体遗传改良计划》颁布之后,我国致力于种牛自主培育工作,优势奶牛群体生产水平达到国际先进水平,但全国奶牛养殖水平发展不平衡,整体平均水平低于北美等奶业发达国家,加之育种组织基础不健全,导致我国种牛自主培育群体的规模与产业影响力相对不足。因此,我国需从北美、欧洲、澳洲等地大量引进冻精、胚胎以满足我国奶牛种源需求[2]。但由于国内外荷斯坦牛选育方向及遗传基础不同[3-4],不同产地冻精产品携带遗传物质中各性状的水平也有所差异,因此分析和理解这些差异具有重要意义。为比较进口及国产公牛后裔在我国奶牛群体中的遗传表现,本研究以北京及周边地区奶牛群体记录为后裔信息,评估了奶牛父本在产奶性状、体型性状、健康性状、繁殖性状和长寿性状方面的遗传水平,旨在为我国奶牛种牛自主培育与群体改良工作提供参考。

1 材料与方法

1.1 数据来源 本研究收集了北京及周边地区42 个牛场2000—2018 年奶牛群体改良(Dairy Herd Improvement,DHI)数据、体型数据以及1987—2020 年的牧场生产数据,其中DHI 数据共4 788 444 条,体型数据共173 678 条,牧场生产数据共7 032 088 条。系谱涵盖了1957—2018 年出生的公母牛个体,包括国外种公牛5 474 头(主要来自美国和加拿大,分别占37% 和15%)、国内种公牛6 398 头、母牛503 228 头。通过原始数据计算产奶性状(产奶量、乳脂量、乳蛋白量、乳脂率、乳蛋白率、体细胞评分)、体型性状(体型总分、体躯容量评分、尻部评分、肢蹄评分、泌乳系统评分、乳用特征评分)、健康性状(代谢类疾病、消化类疾病、乳房疾病、繁殖类疾病、肢蹄类疾病)、繁殖性状(首配日龄、初产日龄、青年牛首末次配种间隔、经产牛首末次配种间隔、产犊至首配间隔)和长寿性状(生产寿命[5])共5 类、23 个性状的表型值。体型性状的分类参照《中国荷斯坦牛体型鉴定技术规程》(GB/T 35568-2017),线性评分换算为功能评分后进行评估。

1.2 评估模型 本研究应用DMU 软件[6]的DMU4 模块对产奶性状和体型性状进行遗传评估,应用DMUAI 模块对健康性状、繁殖性状和长寿性状进行遗传评估。

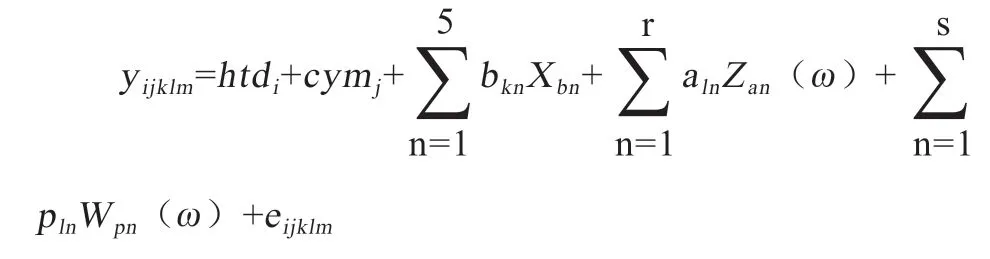

1.2.1 产奶性状评估模型 利用Legendre 正交多项式拟合泌乳曲线,使用随机回归测定日模型对产奶性状进行评估,模型如下:

式中,yijklm为第l个个体的第m个观察值(产奶量、乳脂量、乳蛋白量、体细胞评分);htdi为第i个场-测定日效应;cymj为第j个产犊年-月效应;bkn为第k个产犊月龄效应水平下第n个固定回归系数;Xbn为Legendre 多项式第n个协变量;aln为第l个个体的加性遗传效应下第n个随机回归系数;pln为第l个个体的永久环境效应下第n个随机回归系数;Zan(ω)和Wpn(ω)分别为Legendre 多项式拟合加性遗传效应和永久环境效应的第n个协变量,ω是标准化后的泌乳天数;eijklm为随机残差效应。根据2 胎个体的乳脂率、乳蛋白率、产奶量平均值,校正产量性状的育种值,通过校正后的产量性状育种值计算乳脂率和乳蛋白率的育种值,公式如下[7]:

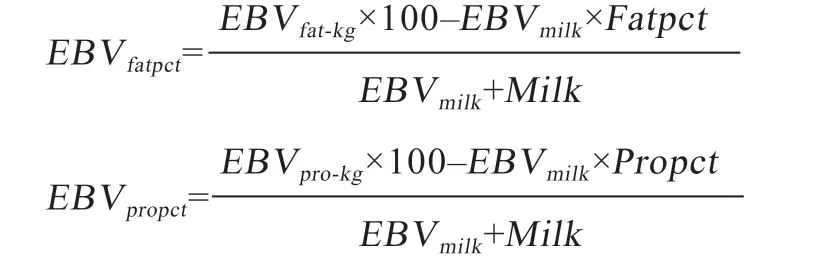

式中,EBVfatpct和EBVpropct分别为乳脂率和乳蛋白率的估计育种值;EBVfat-kg和EBVpro-kg分别为乳脂量和乳蛋白量的估计育种值;EBVmilk为产奶量的估计育种值;Fatpct和Propct分别为2 胎个体乳脂率和乳蛋白率的均值;Milk为2 胎个体产奶量的均值。

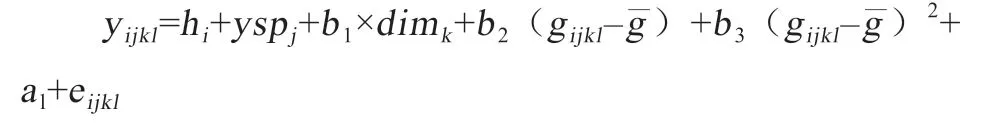

1.2.2 体型性状评估模型 使用多性状动物模型对体型性状进行评估,模型如下:

式中,yijkl为第l个个体的体型鉴定总分、综合部位得分和单项性状功能分观察值;hi为第i个场效应;yspj为第j个鉴定年-季-鉴定员效应;dimk为第k个泌乳天数;gijkl为第l 头母牛的评定月龄;为群体评定月龄的均值;b1为泌乳天数的回归系数;b2、b3为评定月龄的回归系数;al为第l 个个体的加性遗传效应;eijkl为随机残差效应。

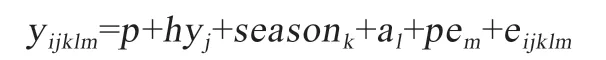

1.2.3 健康性状评估模型 使用单性状重复力模型对健康性状进行评估,模型如下:

式中,yijklm为第l个个体的第m个观察值(发病记为1,健康记为0);pi为第i个胎次效应;hyj为第j 个场年效应;seasonk为第k个产犊季节效应;al为第l个个体的加性遗传效应;pem为第m个永久环境效应;eijklm为随机残差效应。

1.2.4 繁殖性状评估模型 繁殖性状中,使用单性状动物模型对首配日龄、初产日龄和青年牛首末次配种间隔进行评估,使用重复力模型对经产牛首末次配种间隔和产犊至首配间隔进行评估,模型分别如下:

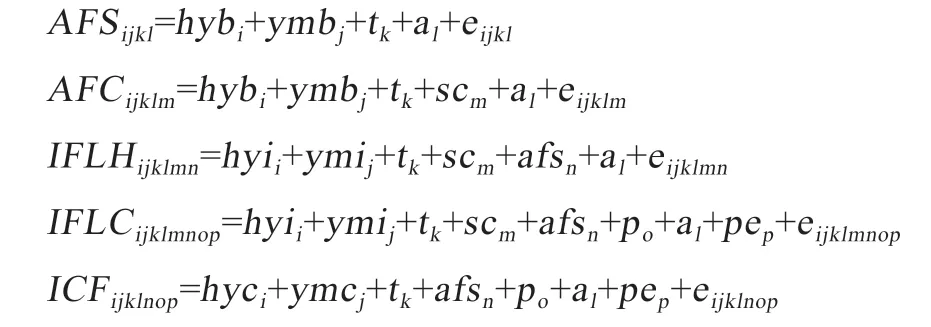

式中,等式左边分别为第l 个个体的首配日龄(Age at First Service,AFS)、初产日龄(Age at First Calving,AFC)、青年牛首末次配种间隔(Interval From First to Last Inseminations of Heifers,IFLH)、经产牛首末次配种间隔(Interval from First to Last Inseminations of Cows,IFLC)和产犊至首配间隔(Interval from Calving to first Insemination,ICF)第p个观察值;hybi为第i个出生场-年效应,hyii为第i个胎次内首次配种场-年效应,hyci为第i个产犊场-年效应;ymbj为第j个出生场-年效应,ymij为第j个胎次内首次配种场-年效应,ymcj为第j个产犊场-年效应;tk为第k个配种员效应;scm为第m个精液类型效应;afsn为第n个首配日龄分组效应;po为第o个胎次效应;al为第l个个体的加性遗传效应;pep为第p个永久环境效应;e为随机残差效应。

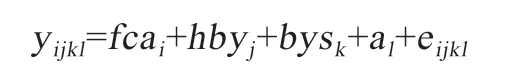

1.2.5 长寿性状评估模型 使用单性状动物模型对长寿性状进行评估,模型如下:

式中,yijkl为第l个个体的生产寿命观察值,即母牛头胎产犊至离群间隔天数;fcai为第i个头胎产犊月龄分组效应;hbyj为第j个出生场年效应;bysk为第k个出生年季效应;al为第l个个体的加性遗传效应;eijkl为随机残差效应。

2 结果与分析

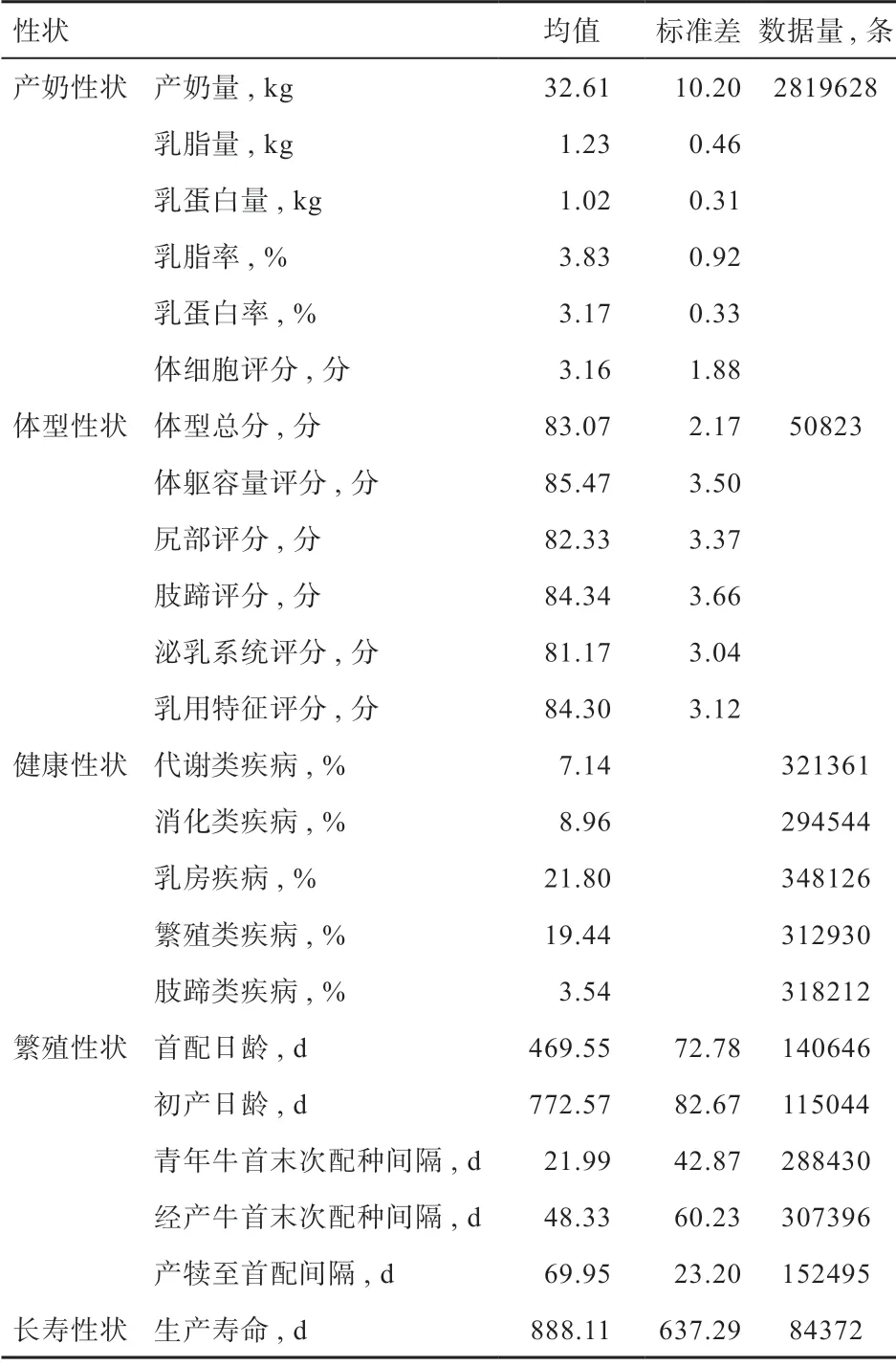

2.1 各性状描述性统计 各性状表型数据量及群体均值、标准差见表1。其中,产奶性状和体型性状中各性状数据量相等。相比于2018 年全国生产性能测定奶牛场中的奶牛群体,本研究涉及的奶牛群体产奶量更高(32.6 kg vs 30.0 kg),乳脂率和乳蛋白率较低(3.83%vs 3.94%;3.17% vs 3.36%),体细胞评分更低(3.16 vs 4.39)。体型性状的群体均值均高于80 分。健康性状中,乳房疾病发病率最高,繁殖类疾病次之,而肢蹄类疾病发病率最低。该群体青年牛平均于15~16 月龄进行首次配种,于25~26 月龄首次产犊,经产牛产犊后70 d 左右开始接受下一轮配种。胎次内首次配种后青年牛在第2 个发情周期(21.99 d)妊娠,经产牛在第3~4个发情周期(48.33 d)妊娠。群体平均生产寿命为30个月(888.11 d)。

表1 各性状均值、标准差及数据量

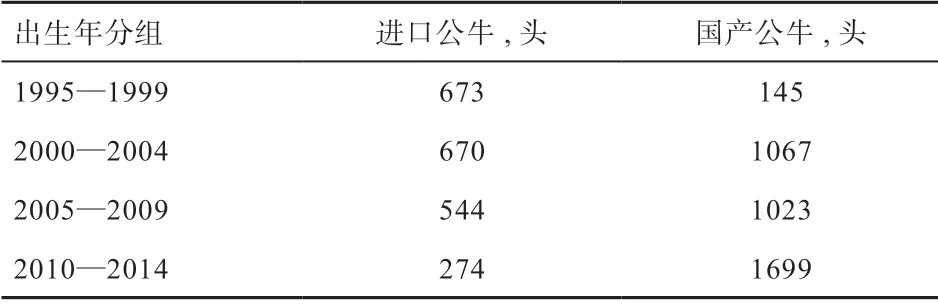

2.2 种公牛估计育种值 本研究将公牛出生年按每5 年一组分为4 组(1995—1999,2000—2004,2005—2009,2010—2014),按照冻精产地将研究中评估的公牛分为进口及国产2 类,以出生于2000—2004 年的所有进口和国产公牛估计育种值均值作为基准,比较各出生年组间进口及国产公牛的遗传水平变化(图1~4),可见不同出生年分组、不同来源种公牛在各性状上的遗传水平存在较大变异。评估个体中各组的进口及国产公牛头数见表2。数据表明,进口公牛数量逐年减少,国产公牛数量逐年增加。

表2 各出生年不同冻精产地分组及公牛头数

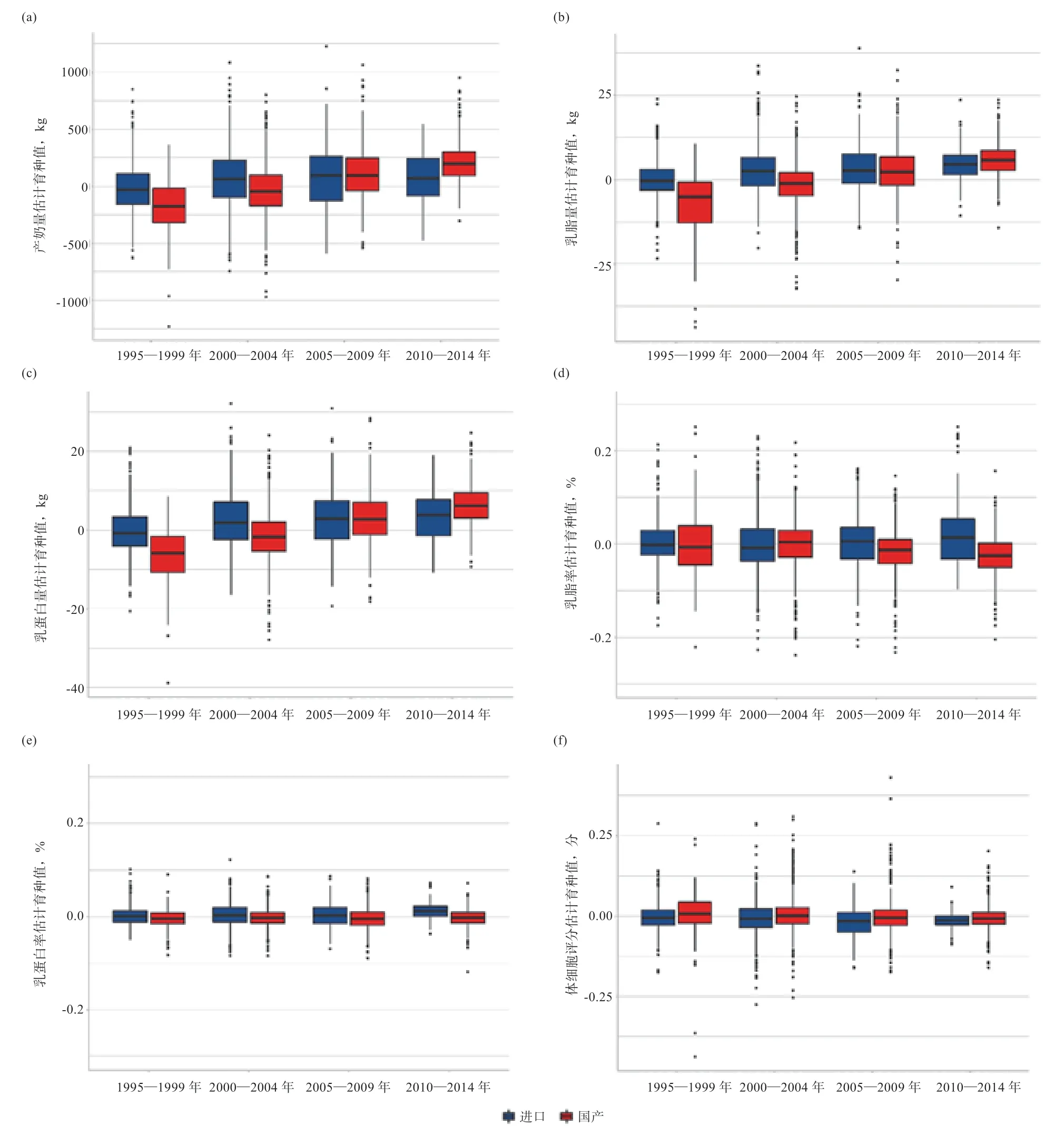

产奶性状中,进口及国产公牛的产奶量、乳脂量和乳蛋白量平均育种值逐年提升,且国产公牛提升幅度较进口公牛更明显,大约从2010 年开始高于进口公牛(图1a、b、c)。相较于1995—1999 年出生的国产公牛,2010—2014 年出生的国产公牛产奶量提高350~400 kg(图1a),乳脂量和乳蛋白量提高10~15 kg(图1b、c);相较于1995—1999 年出生的进口公牛,2010—2014 年出生的进口公牛产奶量提高了50~100 kg,乳脂量和乳蛋白量各提高5~10 kg(图1b、c)。进口及国产公牛乳脂率和乳蛋白率、体细胞评分估计育种值较为平稳(图1 d、e、f)。相对于进口公牛,2010—2014 年国产公牛的产奶量、乳脂量和乳蛋白量育种值高于进口公牛,但其乳脂率、乳蛋白率稍低(例如2010—2014 年的国产公牛乳蛋白率估计育种值均值为-1%,进口公牛为0.2%),体细胞评分稍高。

图1 产奶性状进口及国产公牛估计育种值随出生年分组的变化

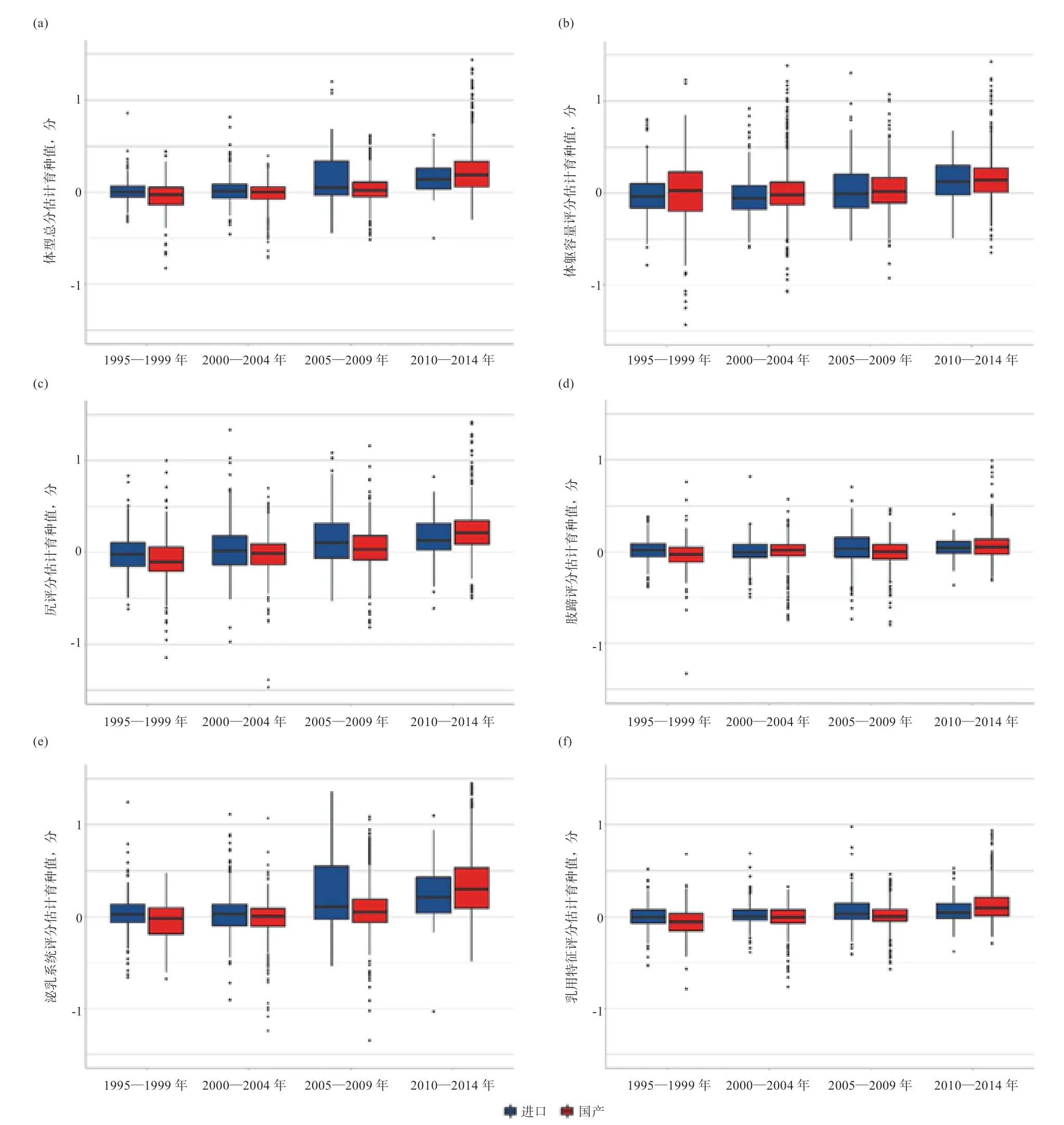

由图2 可知,进口及国产公牛的体型性状除肢蹄评分和乳用特征的遗传水平较为平稳外,其他性状均逐年上升。同样地,体型性状国产公牛的遗传水平提升幅度较进口公牛更明显,且从2010 年开始高于进口公牛(例如2010—2014 年的国产公牛体型总分估计育种值均值为0.26,进口公牛为0.19)。体型性状遗传表现较为优秀的国产个体逐年增多(例如图2a 的2010—2014 年组)。

图2 体型性状进口及国产公牛估计育种值随出生年分组的变化

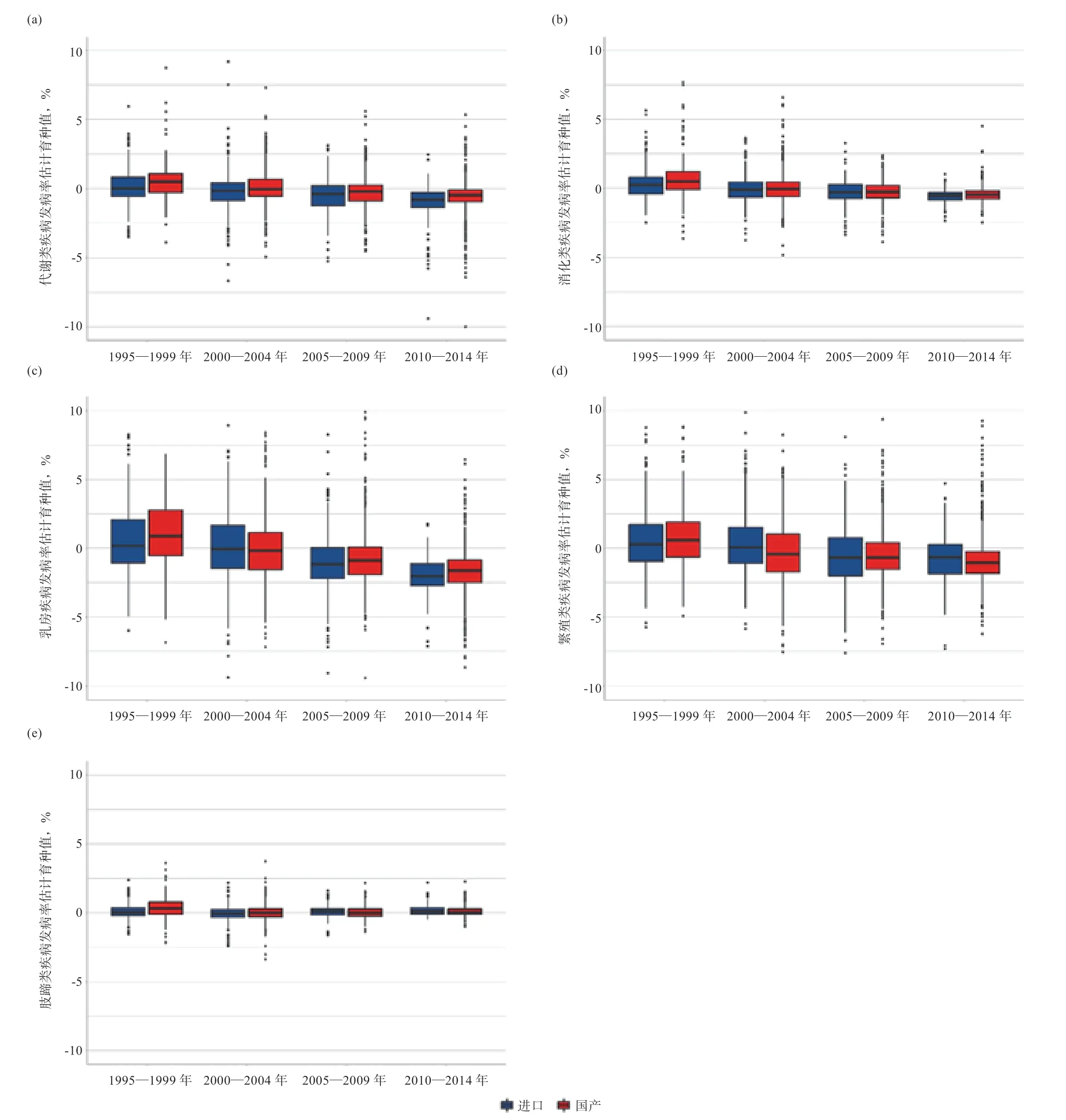

由图3 可知,进口及国产公牛的健康性状中发病率估计育种值均呈现不同程度的逐年下降,但下降幅度较小,健康状况遗传水平的改善有限。其中出生于2010—2014 年的公牛相较于出生于1995—1999 年的公牛其代谢类疾病和消化类疾病发病率遗传水平约下降1%,乳房疾病和繁殖类疾病则下降2%~3%。进口公牛代谢类疾病、消化类疾病和乳房疾病发病率估计育种值总体略低于国产公牛。

图3 健康性状进口及国产公牛估计育种值随出生年分组的变化

由图4 可知,进口和国产公牛首配日龄估计育种值相近,且个体间差异逐年减小。后3 个出生年分组中,进口公牛青年牛首末次配种间隔较国产公牛更长。此外,进口和国产公牛的初产日龄、经产牛首末次配种间隔和产犊至首配间隔的遗传水平在各年间并无明显变化,且两者较为接近。

进口及国产公牛的生产寿命遗传水平无明显变化趋势,两者估计育种值相近且个体间差异逐渐减小(图4f)。

图4 繁殖及长寿性状进口及国产公牛估计育种值随出生年分组的变化

3 讨 论

中国荷斯坦牛作为乳用型牛品种,对其产奶及体型性状的选择贯穿了整个品种培育及改良历程。我国于2006 年首次提出的中国奶牛性能指数(China Performance Index,CPI)就包括了产奶量、乳脂率、乳蛋白率3 个性状,后逐步增加体细胞评分、体型总分、泌乳系统评分、肢蹄评分,截至2020 年CPI 中共包括7 个性状。2012 年我国开始实行青年公牛的基因组选择计划,提出的中国奶牛基因组选择性能指数(Genomic China Performance Index,GCPI)同样包括以上7 个性状。

本研究结果显示,国产公牛产奶量、乳脂量和乳蛋白量估计育种值逐年上升,而乳脂率和乳蛋白率、体细胞评分则在各年间较为平稳。研究表明,产奶量与乳脂率、乳蛋白率和体细胞数呈显著负相关,乳脂率、乳蛋白率和体细胞数三者间呈显著正相关[8-9]。因此,对产奶量的正向选择在提高乳脂量和乳蛋白量的同时,可能不利于乳脂率和乳蛋白率的提升。进口公牛产奶量遗传水平的变化与国际趋势方向相同[10]。本研究表明,国产公牛产奶量的提升明显快于进口公牛。这可能与采用的选择指数中包含的性状以及权重不同有关。例如,自1987 年以来,美国未将产奶量作为直接选择性状纳入综合选择指数(Total Performance Index,TPI)中[11],而是通过乳脂量和乳蛋白量等性状间接提升产奶量,我国CPI 和GCPI 指数中产奶量性状占比30%,即我国在公牛选种时对产奶量直接进行了选择。此外,选择进展同样也取决于基础群遗传变异大小[12],而1995—1999年我国对中国荷斯坦牛种公牛选育仍处于起步阶段[13],群体遗传变异较大,因此经过系统化的高强度选择可以更快地取得遗传进展。

本研究中进口公牛和国产公牛体型性状的遗传水平逐年上升,且国产公牛上升幅度明显,说明近年来我国对种公牛的体型性状选择卓有成效。大部分体型性状与产奶性状有较强的相关关系[14-16],因此对体型性状进行改良对产奶性状具有积极作用。加拿大采用终生效益指数(Lifetime Profit Index,LPI)进行种公牛排队与选择[17],包括泌乳系统、肢蹄、尻部和乳用强度等体型性状。种公牛的遗传水平提升能够直接传递到奶牛群体实现遗传改良,加拿大奶业网(https://www.cdn.ca)最新公布的遗传进展表明,2007—2017 年出生的加拿大母牛群体体型性状遗传水平均逐年提升。我国CPI 和GCPI 考虑了体型总分、泌乳系统评分和肢蹄评分,以此为基准进行种公牛选育所得到的遗传进展同样也将反映于后裔群体遗传水平的提升。

对于健康性状、繁殖性状和长寿性状,虽然中国奶业协会于2007 年制定并发布的《中国荷斯坦青年公牛联合后裔测定规程》已要求记录后测公牛女儿的繁殖性状,且2017 年发布的《中国荷斯坦牛公牛后裔测定技术规程》(GB/T 35569-2017)也加入了对公牛女儿健康性状和长寿性状的记录要求,但如今我国CPI 和GCPI 未包括这3 类性状。2018 年建立的联盟指数uTPI(Union total Performance Index,uTPI)中增加了健康、繁殖和长寿性状,但此前我国在种公牛选育中并未考虑该类性状。

用于评估健康性状的表型值中,1 记为发病,0 记为未发病,因此健康性状的估计育种值下降意味着越不容易发病,遗传水平朝期望方向上升。本研究结果表明,国产公牛乳房疾病估计育种值逐年下降。刘贤侠[18]等报道,具有良好泌乳系统结构的牛只患乳房疾病的概率更低,因此乳房疾病估计育种值的下降可能与泌乳系统评分遗传水平的提升有关。董祎鑫等[19]也发现繁殖类疾病估计育种值逐年下降。由于健康性状尚未被纳入选择指数CPI 中,健康性状与其他性状的相关关系可能导致国产公牛疾病抵抗力遗传水平提高[20]。但因为健康性状未直接受到选择,其获得的正向遗传进展有限。本研究中进口及国产公牛的繁殖性状和长寿性状的遗传水平均较为平稳。TPI 和LPI 均考虑了女儿繁殖力和长寿性,但本研究进口公牛所评估的性状并无上升趋势,可能由于国内牛场在选择进口冻精过程中未重视这两类性状。研究表明,健康性状、繁殖性状和长寿性状能够直接和间接影响牛场经济效益[21-22],因此对这些性状的选择将成为未来我国种公牛平衡育种的方向之一。

4 结 论

本研究以北京及周边地区奶牛群体记录为后裔信息,分析了冻精产地为进口及国产的公牛遗传水平随出生年份的变化趋势。结果表明,进口及国产公牛在产奶量、乳脂量、乳蛋白量和体型性状的遗传水平均呈上升趋势,且国产公牛上升幅度大于进口公牛,说明国内对这些性状的选育取得了较好进展。国产公牛乳脂率的小幅下降可能与产奶量提升有关。进口及国产公牛健康性状的估计育种值均呈下降趋势,表明国内外公牛在疾病抵抗力方面得到了提升。我国牛群繁殖性状和长寿性状的遗传水平均未呈现明显变化,但因为功能性状对牛场经济效益具有影响,所以未来种公牛的选育工作应进一步考虑平衡育种体系的实施。