陶寺墓地彩绘陶器上的鸟纹*

2021-11-16李新伟

李新伟

(中国社会科学院考古研究所)

彩绘陶为陶寺文化中等级身份的重要标志。陶寺遗址墓地中蟠龙纹盘仅见于一类墓,有较复杂图案的彩绘陶仅见于一类墓和二类墓中的甲型和乙型墓[1]。对于蟠龙盘的源流[2]和内涵[3]学者多有探讨,但对壶、瓶、折腹盆等器物上的复杂彩绘图像,发掘报告中只进行了客观描述,相关论述也较少,本文试对其内涵做初步推测。

一

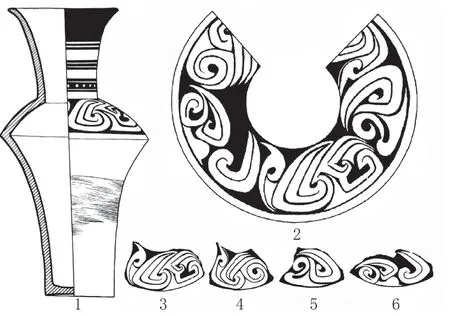

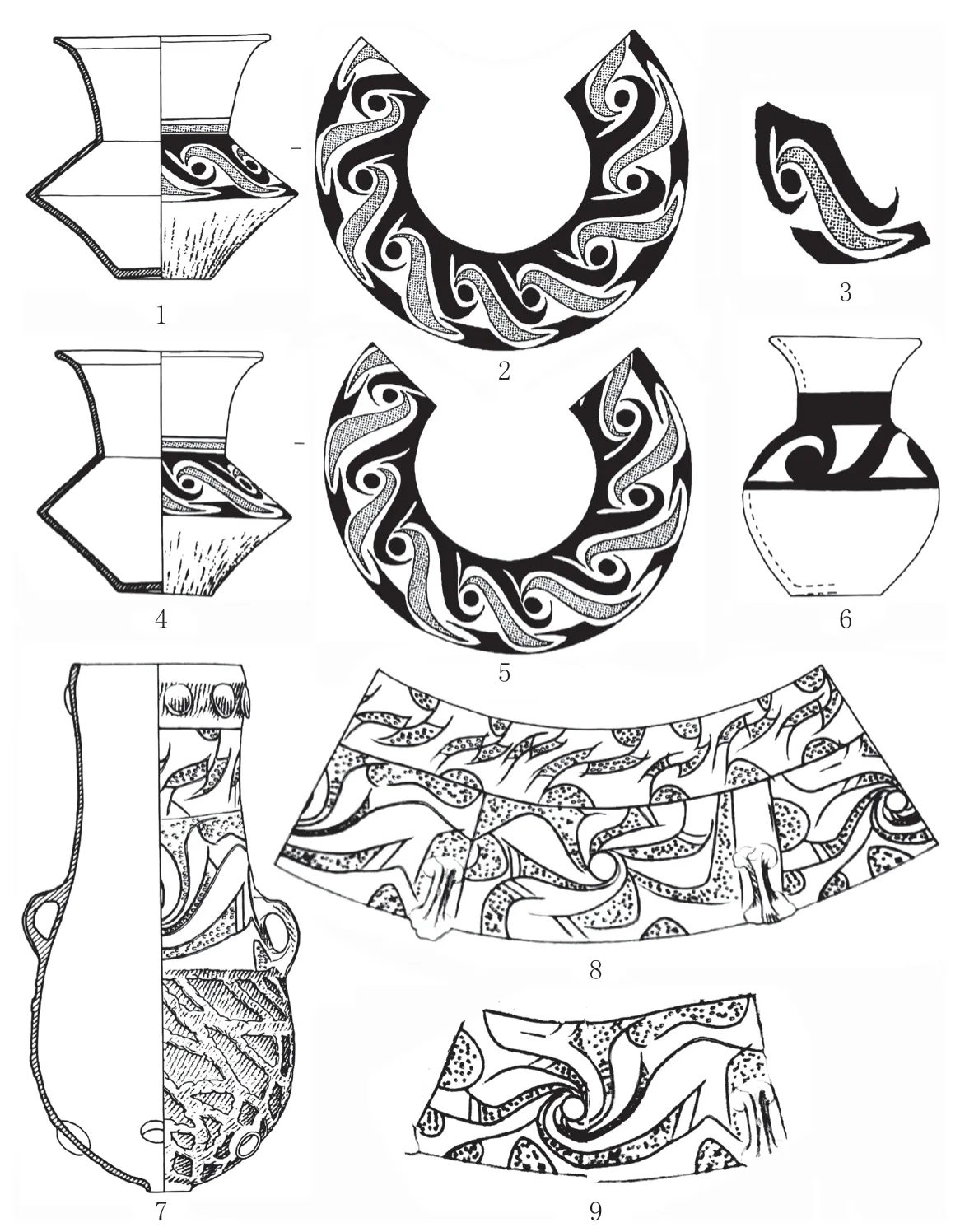

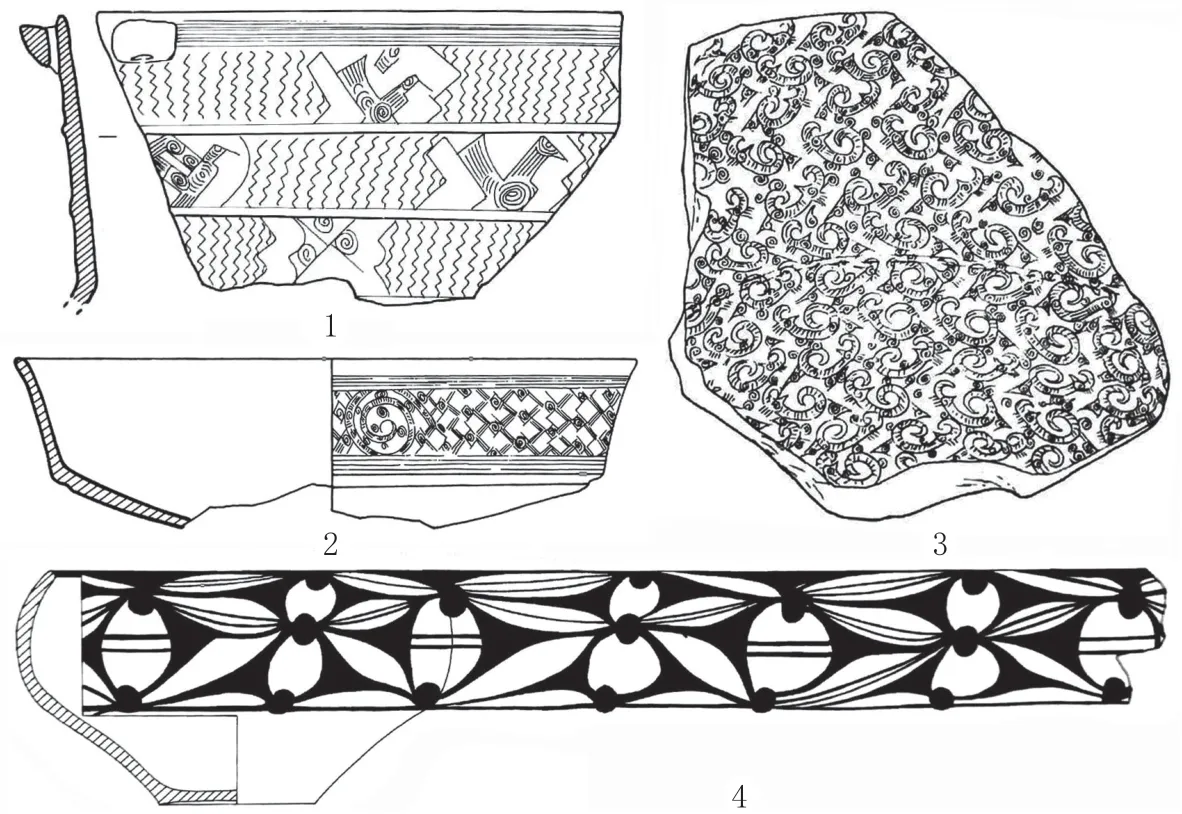

陶寺M2001:49陶瓶肩及以上着红色陶衣,颈部以白彩绘平行线纹、宽带纹和圆点纹,肩部以白彩绘制复杂图案,报告称“近似涡纹或卷云纹”,实际应为比较写实的四只蜷体鸟的图像(图一,1)。展开图(图一,2)下部近中间的鸟1有尖翘的冠羽,长颈,回首,身有双翅,尾回勾,相当写实(图一,3)。其右侧的鸟2无冠羽,颈较短,与边缘线平行,回首,一翅简化如勾,另一翅则绘制精细,也大得多(图一,5)。在展开图中被分开的鸟3,与鸟1处于大致对称的位置,形态也颇相似,也有尖冠羽,回首,长颈,同样表现了双翅,勾尾,尾与右翅连为一体(图一,4)。鸟1左侧的鸟4与鸟2对称,形态相似,颈部也与边缘平行,回首,双翅间隔较大(图一,6)。

图一 陶寺陶瓶及彩绘图案

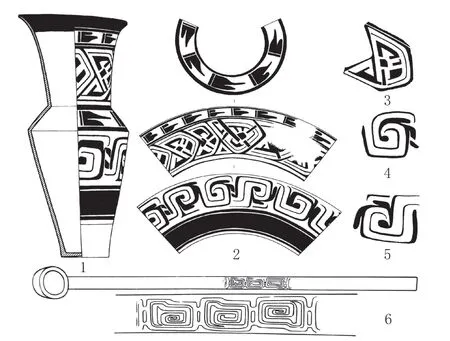

M3009:1瓶形制相似,以红彩为地,用白彩绘制了更加复杂的图像(图二,1、2)。唇沿下和肩部为白彩条带上留出某种动物头像形状的红彩地纹,报告称“鳄鱼头形”。颈部图案报告称“自成单元的几何勾连图案6组”。由展开图看,图案大约有5个单元,其中4个单元基本相同,从我们提取的1个单元可以看出,应为M2001:49的鸟2和鸟4的图案化表现,以白彩画出三角形鸟首,颈与图案带下缘平行,延续形成近梯形的翅膀轮廓,轮廓内空出的红色地纹表现的是翅膀细节(图二,3),将此图案顺时针旋转90度,鸟的形象更加清晰。展开图中居中的图案,右侧的梯形部分与其他单元相似,也应为翅,左侧下部似为蜷曲的鸟颈和鸟首,上部表现的或为冠羽。器物腹部的图案同样有5个蜷体鸟纹,其中4个组成2组正、反结合的组合,1个单独正向。由我们提取的2个单元可以看出,鸟为尖喙,有冠羽和颈羽,曲颈回首,其左侧上卷部分可以理解为翅膀(图二,4、5)。图二,5为反向鸟纹翻转180度。单独正向鸟纹无明确的冠羽和颈羽。

图二 陶瓶及木斗的彩绘图案

M3015:35木斗柄部残存3个单元的白彩纹饰,报告称“回纹图案”,应为蜷体鸟纹。最右侧的单元为正视鸟纹,右边为回首之鸟的尖喙和长颈,长方形的多重回纹为鸟身,其他2个单元为构图完全相同的倒视之鸟(图二,6)。

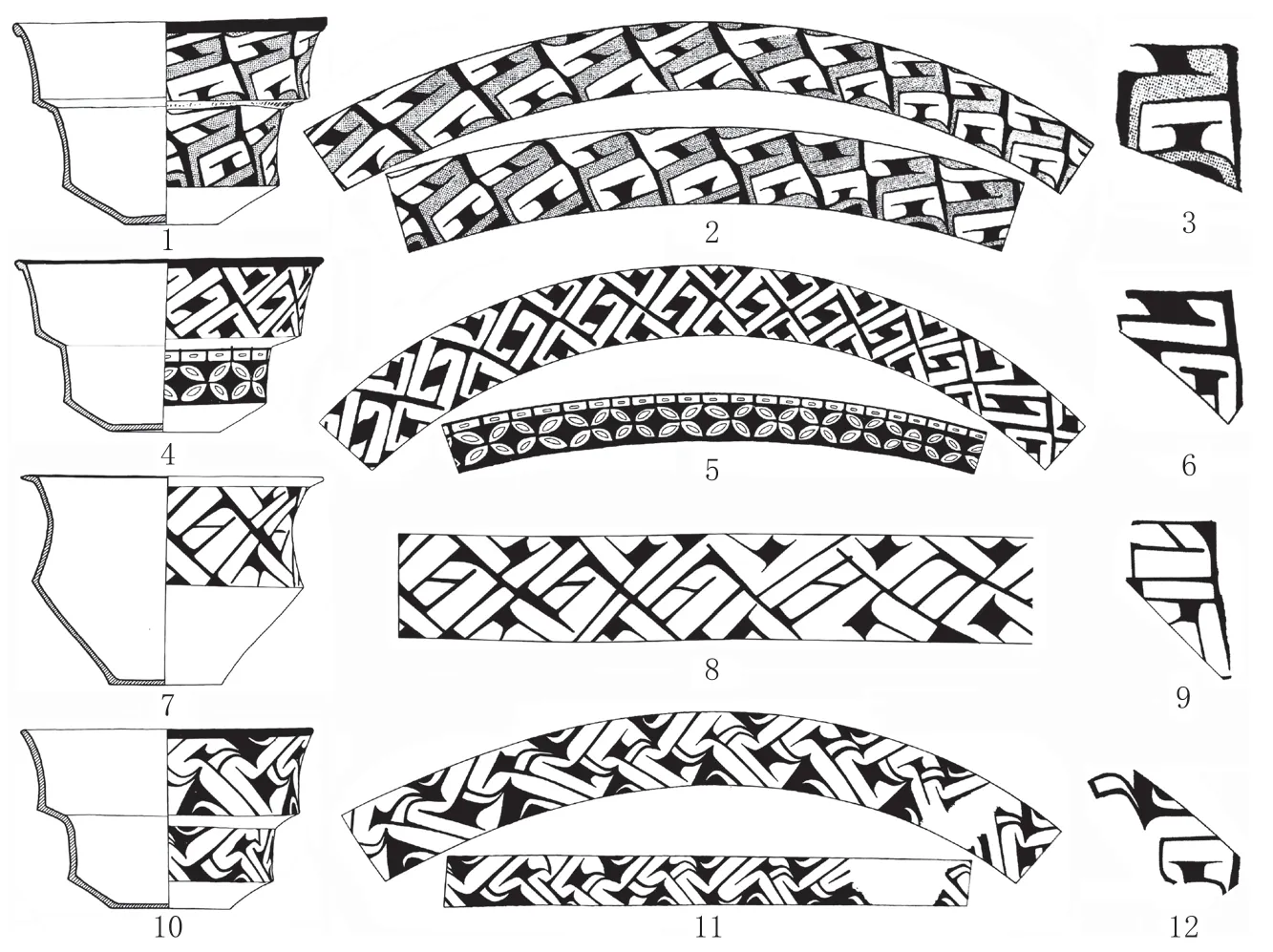

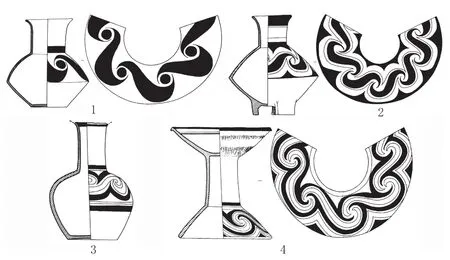

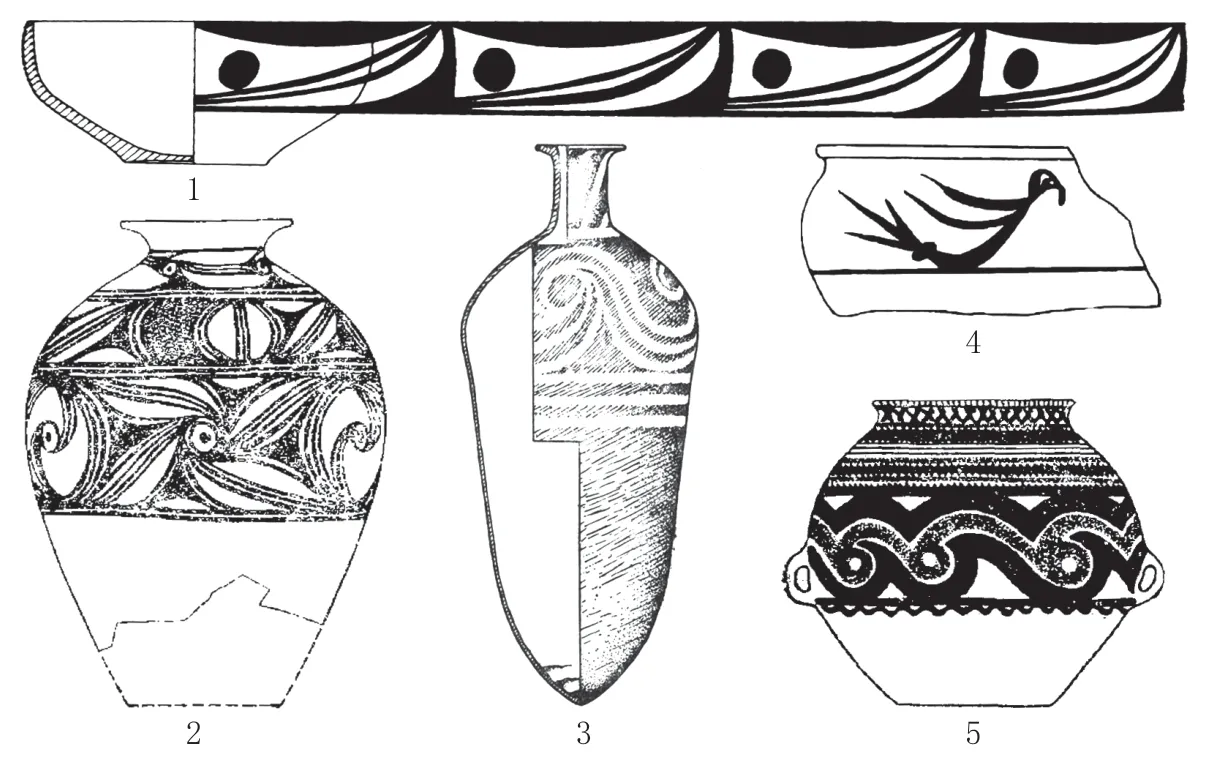

彩绘折腹盆上的图案报告称为“曲折形几何勾连纹”,其实是蜷体鸟更加抽象和图案化的表现。M2035:1双折腹盆以红、白、绿三色在上腹和下腹部绘制了两条构图相同的繁缛纹饰带(图三,1、2)。从我们提取的图像单元可以看出,图案带实际由大致相同的鸟纹组成,每个鸟纹以红线勾勒出轮廓,以绿色表现了头部和蜷曲的身体,鸟首颇为写实,有尖喙;以内填红色的白色倒“凹”字形表现翅膀(图三,3),上腹和下腹部图案带分别有10和8个这样的鸟纹。M2168:3双折腹盆上腹部图案带以红彩和白彩绘制了同样的鸟纹(图三,4、5),共有10个,均以红色勾勒轮廓,以白色填充,鸟首有尖喙,翅膀也是白色倒“凹”字形(图三,6)。值得注意的是,此条带正视和倒视为同样的效果。下腹部条带以红、白、黑三种颜色形成的二方连续“四瓣花”图案,实际也是简化的鸟纹。

图三 折腹盆的彩绘展开图及蜷体鸟纹

M2172:4为单折腹盆,以红彩和白彩绘制出图案带(图三,7、8),虽然不太规则,但仍然可以辨认出是由与M2035:1同样的蜷体鸟纹组成,只是线条纤细(图三,9)。整个图案带由6个鸟纹单元组成,同样是正视和倒视效果相同。M2027:2为双折腹盆,上腹和下腹各以红彩和白彩绘制了相同的图案带,同样由鸟纹组成(图三,10、11)。鸟身部分与上述标本基本相同,也是倒“凹”字形,但头部较难辨识,只从图案带边缘露出一半,短尖喙,以白彩描绘出半个鸟眼,有倒牛角形的冠羽(图三,12)。上腹和下腹图案带分别有7和5个这样的鸟纹,正视和倒视呈现相似的效果。

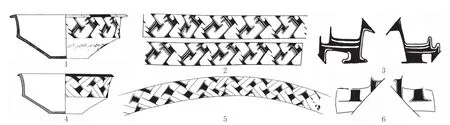

陶寺另有几件陶器的彩绘图案以不同方式表现了连续的反向鸟纹组合。M3073:28折腹盆有黑色陶衣,上腹部以红彩绘5组成对的一正一倒双鸟图案,双鸟间填绿色,不同组之间保留黑色陶衣,形成三色精致图案带(图四,1、2)。鸟首为小三角形,长直颈,双翅后端尖翘,尾下折,腿和爪简化为“且”字形,整体相当写实(图四,3;均调整成了直立姿态)。IIM32:2折腹双耳罐颈部和上腹部有相同的团案[4]。在长方形单元内绘制一正一倒的鸟纹(图五,1)。鸟头为三角形,身体的末端成两级台阶状,与M3078:24鸟纹略似,只是省略了足部(图五,2)。颈部和上腹部正面和反面的两耳之间各有2个单元。M1111:1折腹盆彩绘带似由7组相互垂直拼合的对鸟纹组成(图四,4、5),每个鸟纹以红彩绘出近三角形的头部和直颈,因彩绘带边缘所限,颈下端不完整。鸟身主体为白彩“凹”字形,里面填红彩(图四,6;视角均调整了约45度)。

图四 折腹盆的彩绘展开、局部及双鸟图案

图五 折腹双耳罐双鸟纹图案

二

除了上述多以曲折直线表现的鸟纹外,陶寺彩绘陶上还有以曲线表现的鸟纹。

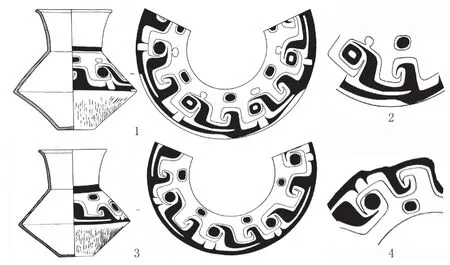

M3015中随葬一对折腹壶,肩部有图案相同的彩绘带,报告称“用红、黄两色绘出勾连涡状纹”,实际为连环相扣的8个曲线式鸟纹。鸟身以偏黄的白彩绘制,大致呈S形,以红色圆点为鸟眼。头前红色勾形既勾勒出鸟首的形状,其向左上方延伸的部分又如扬起的冠羽;头后的红色勾形则如卷起的颈羽,同时形成右侧鸟的冠羽(图六,1~5)。M2079:5壶报告称“上腹以红彩绘出圆点及弧线构成的勾连涡纹图案”,实际也为简化的鸟纹,圆点为目,右侧的红彩曲线和白色空白为冠羽,左侧的红色曲线和白色空白勾勒出鸟首和颈的形状,倒视效果相同(图六,6)。M3072:11陶鼓长颈下部有复杂图案,报告称为“用弦纹、刻划纹及剔刺凹点纹组成多条卷曲但不辨头、尾蛇躯鳞身状图案”,实际应为2个类似的鸟纹。圆形部分为鸟首,以之为中心旋出飘带状图像,下部的或表现鸟身,上部和后部的分别表现冠羽和颈羽(图六,7~9)。

图六 曲线型鸟纹图案(一)

陶寺M3016:1壶上腹图案报告称“涡纹”,实际此类纹饰应为曲线鸟纹的简化形式,只以红彩绘出环绕中心连环相扣的4只飞鸟的抽象形态。每只鸟为首细尾粗的S形曲线,首端有圆点表现鸟眼,尾端和右侧的首端结合,勾勒出鸟头的形状(图七,1)。M2001:42壶彩绘则更加图案化,鸟纹被简化为S形曲线,上下均有细弧线勾勒,6个这样的鸟纹相互勾连,形成闭合的圆圈,图案带上、下均有锯齿状界限,锯齿正对两鸟连接处(图七,2)。同墓的高颈鼓腹壶M2001:41有很相似的彩绘,只是鸟体以内部的双细曲线和外侧的双粗曲线共同表现,图案带边界为平行直线(图七,3);同墓另一件器物M2001:71豆主体鸟纹与之相同,为5鸟连环式,图案带上轮廓线为平行直线,下为正对两鸟交界的弧边三角纹(图七,4)。

图七 曲线型鸟纹图案(二)

陶寺M3002的一对折腹壶有相似的图案,报告称“类夔纹”,但更可能也是曲线鸟纹。M3002:49以红彩绘出4只鸟,身体呈“乙”字形,头部以空心圆角方形(一个为圆点)为鸟目,头顶有表现冠的小凸,尾部回勾,上面有圆点(图八,1、2)。M3002:50图案几乎相同,均以圆点表现鸟目,头顶无小凸。值得注意的是,如果倒视图案带,可以看到有双勾线绘出的鸟纹,形态与红彩鸟纹几乎相同,只是头端呈勾形,围绕鸟目,头顶也有表现冠的小凸(图八,3、4;最右侧为一组鸟纹倒视)。

图八 曲线型鸟纹图案(三)

陶寺M2103和M2063两墓随葬的折腹盆绘制图案相似,报告称M2103:2图案为“以红色圆点、红色似菱形纹同白色勾叶纹、绿色勾叶纹四种纹样相间构图”,实际可能为另外一种风格的曲线鸟纹。M2103:2彩绘带由5组鸟纹组成。每组中红色圆点为鸟首,环绕圆点的绿色和白色旋带状纹表现的是鸟首上的冠羽和其他羽毛,红色似菱形纹可能是鸟身,两侧的红线勾勒出的内有勾线的图案可能表现的是双翼(图九,1~3)。M2063:4图像与之非常相似,只是由旋带纹的方向看,鸟首向左(图九,4~6)。

图九 曲线型鸟纹图案(四)

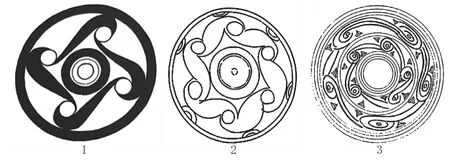

陶寺中期大型墓葬M22随葬的彩绘陶簋ⅡM22:15同时包含三种鸟纹形式[5]。上部有以白彩和黑彩绘制的整体近牛角状的复杂图案,角尖一组向左,一组向右(图一〇,1),若向左者逆时针旋转、向右者顺时针旋转九十度,则形态如蜷体之鸟,头部较小,白彩勾勒出鸟身的轮廓,黑彩为翅,下缘似表现回勾之爪(图一〇,2)。下腹图案则与IIM32:2(图五)相同,为若干反向双鸟组成的长方形(图一〇,3)。圈足则为一周曲线鸟纹,两组曲线勾连交接形成的椭圆红色空白为鸟头轮廓,左上和右下有白彩和黑彩的三角形回文,分别表现冠羽和鸟身;S形曲线为头后披下的颈羽,又同时可解读为右侧鸟的冠羽。

图一〇 陶簋形器的多种鸟纹图案

三

鸟纹是中国史前时代最重要、也最流行的图像之一,自距今约7800年的高庙文化时期已经在高等级白陶上被精致表现[6],以后其表现形式在各地区不断发展[7]。距今6000至5300年为中国史前时代的灿烂转折期,各地区史前社会普遍发生跨越式发展,新生的社会上层普遍以创立并掌控新的原始宗教为获取和维护权力的“领导策略”[8],神鸟在各地宗教中均扮演重要角色,表现形式更加丰富。距今5300至4300年的良渚文化时期,神鸟崇拜继续发展,鸟的形象成为玉器和精致陶器上刻画图像的核心主题之一。良渚早期国家社会的解体并未造成其核心文明因素的中断,距今4300至3800年的龙山时代诸文化普遍继承了神鸟崇拜[9]。陶寺鸟纹的渊源和内涵应在这样的时空背景下去理解。

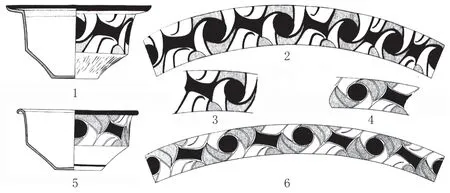

红山文化牛河梁N16M4:1玉鸟长颈勾喙,回首蜷体,身体部分刻画出非常写实的翅羽和尾羽(图一一,1)[10],陶寺M2001:49敛翅回首曲体鸟与其非常相似(图一一,2)。凌家滩87M10:7玉梳背[11]有学者认为是此类回首鸟的简化表现[12]。良渚文化时期鸟纹表现形式极大丰富,其中包括类似的回首蜷体鸟,如良渚文化中晚期之际的余杭卞家山遗址G1②:100宽把杯通体装饰刻画的繁缛鸟纹,口下中心位置有的鸟纹有尖喙和冠羽,身为蜷曲回形,尾翘起(图一一,3)[13]。陶寺蜷体鸟纹应为这一传统的继承。与陶寺文化同时期的后石家河文化天门石家河遗址罗家柏岭地点T32③A:99玉鸟也做回首蜷体的形态,同样是对良渚传统的继承(图一一,4)。

图一一 回首蜷体鸟纹的演变

良渚鸟纹有多样的简化形式。卞家山G1②:51宽把杯鸟纹头近三角形,尖喙有时简化为一条短直线,身体以漩涡纹表现,这些元素均可在陶寺蜷体鸟的简化图案上找到(图一二,1)。图五中的3件陶寺标本的鸟纹均是三角形头,长颈,与此件良渚标本尤其相似。此标本纹饰的整体布局为在平行线分割出的条带中布置一周鸟纹,陶寺彩绘鸟纹陶器也大多使用同样的布局。卞家山G2①B:42鸟纹陶片上布满横向和竖向的简化鸟纹(图一二,3),卞家山G1②:408豆盘同样密布飞鸟,鸟首简化,但仍可看出尖喙。鸟头非常规矩地相错成行排列,头边均有长度基本一致但方向不同的平行直线组,应是表现鸟身或鸟翅,整体形成网格状图案(图一二,2)。这样的对鸟纹的密集表现在庙底沟时期就已经出现,庙底沟遗址H408:41的“花瓣纹”实际为以弧边三角为身、圆点为头的飞鸟的交合(图一二,4)。陶寺文化虽然在庙底沟类型故地,但图三、图四中折腹盆紧密无间的鸟纹构图更多应是吸收了良渚文化的理念。

图一二 密集鸟纹布局的演变

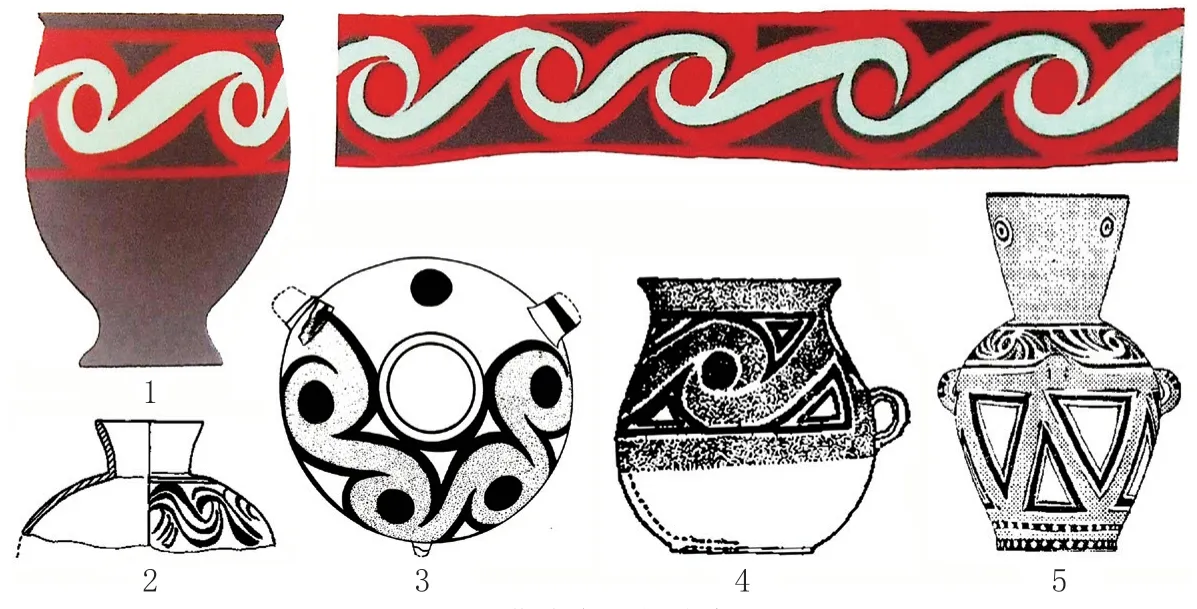

以曲线表现的鸟纹是庙底沟类型彩陶的传统,类型非常丰富,有的写实(图一三,4),有的图案化。图案化鸟纹的一种典型表示为圆点加双弧线[14],具备了陶寺曲线鸟纹的基本元素,经常出现在“西阴纹”等与鱼纹有关的图案内(图一三,1)[15]。新的研究表明,鱼鸟组合图像为庙底沟彩陶最重要的主题[16],距今5300年前后,这一主题的简化形式在庙底沟类型向仰韶晚期的过渡阶段,演变为以弧边三角为鸟身、圆圈内加圆点为鸟首、以环绕鸟首螺旋展开的弧线组表现鸟冠羽和颈羽的鸟纹,在陇东和陇西相当于仰韶晚期的遗存中[17](或称“石岭下类型”[18])最为流行,武山傅家门遗址[19]H2:22彩陶罐腹部纹饰即是典型代表(图一三,2),陶寺M3072:11陶鼓腹部刻画纹与此酷似。H2:22颈部图案则为此类鸟纹的简化形式,鸟首和鸟身相同,但只有拉长的以多条弧线表现的冠羽和颈羽。在关中地区,宝鸡福临堡仰韶晚期H123:1小口尖底瓶肩部有以相互勾连、交接部位呈圆形的三条一组的S形弧线表现的简化鸟纹(图一三,3)[20]。此后,关中地区彩陶衰落,在甘青地区的马家窑文化中,此类鸟纹持续发展,直至半山类型晚期简化为单条粗弧线相互勾连的形式,青海乐都柳湾遗址M432:4即是典型代表,中心勾连弧线上下均有与之平行的粗弧线,共同形成以交接部位的圆圈为鸟头的简化曲线鸟纹(图一三,5)[21],与图四器物中的陶寺文化曲线鸟纹非常相似。青岔岗遗址[22]此类鸟纹及其变体持续到半山类型最晚时期[23],年代约为距今4300年,与陶寺文化年代衔接。

图一三 曲线鸟纹的演变(一)

这样的曲线鸟纹的最早标本出现在距今5300年前后崧泽文化和良渚文化的过渡时期,在长江下游相当流行。浙江海宁小兜里[24]M53:2豆盖绘制了4个曲线鸟纹,环绕绘有重环纹的盖纽旋转(图一四,1)。M44:1豆盖则表现了6个勾连成环的鸟纹(图一四,2)。赵陵山T23⑥:602豆圈足底部以刻画的方式表现了同样风格的曲线鸟纹,有内外两层,各有5个鸟纹,以剔刻的小三角表现鸟的尖喙(图一四,3)。但这样的鸟纹表现方式似乎缺乏本地传统,其与庙底沟类型的关系值得深入探讨。在随后的良渚时期,虽然鸟纹的表现方式非常丰富,但反倒未见这样的曲线鸟纹。

图一四 曲线鸟纹的演变(二)

与庙底沟时期同时的大汶口文化早期晚段和中期早段出现庙底沟风格彩陶[25],其中有如庙底沟遗址H408:41那样的众鸟相交留出花瓣状空白的图案(图一二,4)。章丘焦家遗址墓葬属大汶口文化中晚期,发掘者认为年代为距今5300~4600年[26]。M57:20背壶肩部有彩绘,俯视为与小兜里豆盖图案相同的曲线鸟纹,为4鸟连环(图一五,3),年代可能也在距今5300年前后。焦家M158:1圈足杯(图一五,1)和胶县三里河遗址M2110:46单把罐[27](图一五,4)有同样的彩绘曲线鸟纹,时代或略晚。大汶口遗址M10:57壶肩部彩绘也应是曲线鸟纹,以圆点为鸟眼,以之为中心螺旋状展开的弧线勾勒出鸟首的形状,并表现冠羽和颈羽(图一五,5),时代为大汶口中期晚段。大河村遗址第四期(年代为距今4700~4400年)T25⑥:21壶肩部绘有两组曲线勾连交合的鸟纹(图一五,2),但此类纹饰在该时期并非主流[28]。

图一五 曲线鸟纹的演变(三)

综上所述,庙底沟时期就形成了曲线鸟纹彩陶传统,庙底沟社会解体后,在甘青地区的仰韶文化晚期和马家窑文化中继续发展,直至距今约4300年的半山类型晚期。早期为表现羽毛的弧线围绕圆形鸟首飞扬式,晚期成为抽象曲线连环相扣式。陶寺正在庙底沟类型的核心区内,其鸟纹应是这一传统的延续。但该地区在仰韶文化晚期彩陶文化已经衰落,庙底沟二期文化时期几近中断。鸟纹在陶寺的复兴,从图案风格看,可能得益于与半山类型的交流,但其间的传承细节还有待新资料的补充。

同时,长江下游和海岱地区相当于庙底沟时期的遗存中,曲线鸟纹相当流行。在海岱地区,这样的表现方式持续发展至大汶口文化的中晚期之际。考虑到陶寺文化和大汶口文化的密切联系[29]以及两地曲线鸟纹的相似性,陶寺曲线鸟纹的发展可能也得益于大汶口文化的影响,但按照现在的认识,年代上尚有差距。

四

陶寺彩绘陶器上鸟纹的识读在两个方面加深了我们对陶寺文化和陶寺社会发展的认识。

首先,为陶寺对周边文化的“熔合”提供了新证据。苏秉琦早已指出陶寺“主要文化因素如彩绘龙纹、三袋足器与燕山南北和河曲地带有关,也有大汶口文化的背壶、良渚文化的刀俎,是多种文化熔合产生的又一文明火花”[30]。鸟纹的识别为陶寺文化与黄河上游的半山类型和黄河下游的大汶口文化的联系增添了新内容,更引入关注的是其表现出的与良渚文化的特殊关联。

其次,凸显了萨满式宗教在陶寺社会中的重要性。庙底沟类型彩陶的主题为神鸟在鱼体中的孕生,是典型的萨满式转化。诞生后的神鸟的功能虽然不明确,但在萨满式宗教中无疑占有重要地位[31]。西辽河流域和长江中下游地区的史前宗教中,神鸟托负天极,在维护宇宙运转中扮演了重要角色[32]。良渚文化玉器表现的最重要主题就是掌握宗教权力的社会上层在萨满状态下与神鸟沟通、托负天极神兽。良渚社会在距今4300年前后的解体影响深远,开启了其后约500年的中国早期王朝形成的有力程序。山东龙山文化玉器、后石家河文化玉器和石峁遗址石雕均表现出良渚宗教主题的延续和发展[33]。

陶寺文化的社会发展一直被认为是“质朴”的中原模式的代表[34],重“王权”和“军权”,与重“神权”的良渚社会形成鲜明对比[35]。其实,陶寺高等级墓葬中有琮、璧这样的良渚宗教典型用品,IIM32除随葬琮、璧之外,还有后石家河文化风格的镂空鸟负兽面牌饰和短璜;更有学者指出只见于陶寺一类大墓的彩绘龙盘图像与良渚文化的渊源[36]。陶寺高等级彩绘陶器上鸟纹的识别及其与良渚文化的特殊联系再次提示我们,陶寺社会的发展也是良渚衰落广泛影响的一部分,宗教和神权在陶寺社会中的地位需要重新思考。

[1]中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局.襄汾陶寺:1978-1985年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2015.

[2]朱乃诚.良渚的蛇纹陶片和陶寺的彩绘龙盘—兼论良渚文化北上中原的性质[J].东南文化,1998(2).

[3]冯时.夏社考[C]//21世纪中国考古学与世界考古学.北京:中国社会科学出版社,2002.

[4]王晓毅.陶寺中期被盗墓葬抢救性发掘纪要[J].中原文物,2006(5).

[5]中国社会科学院考古研究所山西队,山西省考古研究所,临汾市文物局.陶寺城址发现陶寺文化中期墓葬[J].考古,2003(9).

[6]贺刚.湘西史前遗存与中国古史传说[M].长沙:岳麓书社,2013.

[7] a.王仁湘.史前中国的艺术浪潮—庙底沟文化彩陶研究[M].北京:文物出版社,2011.b.张朋川.中国彩陶图谱[M].北京:文物出版社,1990.c.梁丽君.纹饰的秘密[M].杭州:杭州出版社,2013.

[8]李新伟.“最初的中国”之考古学认定[J].考古,2016(3).

[9]李新伟.良渚文化“神人兽面”图像的内涵及演变[J].文物,2021(6).

[10]辽宁省文物考古研究所.牛河梁—红山文化遗址发掘报告(1983-2003年)[M].北京:文物出版社,2013.

[11]安徽省文物考古研究所.凌家滩—田野考古发掘报告之一[M].北京:文物出版社,2006.

[12]朱乃诚.论红山文化玉兽面玦形饰的渊源[J].文物,2011(2).

[13]浙江省文物考古研究所.卞家山—良渚遗址群考古报告之六[M].北京:文物出版社,2014.

[14]同[7]b.

[15]a.王仁湘.庙底沟文化鱼纹彩陶论(上)[J].四川文物,2009(2).b.王仁湘.庙底沟文化鱼纹彩陶论(下)[J].四川文物,2009(3).

[16]李新伟.仰韶文化庙底沟类型彩陶的鱼鸟组合图像[J].考古,待刊。

[17]王辉.甘青地区新石器—青铜时代考古学文化的谱系与格局[C]//考古学研究(九).北京:文物出版社,2012.

[18]谢端琚.论石岭下类型的文化性质[J].文物,1981(4).

[19]中国社会科学院考古研究所甘青工作队.甘肃武山傅家门史前文化遗址发掘简报[J].考古,1995(4).

[20]宝鸡市考古工作队,陕西省考古研究所宝鸡工作站.福临堡—新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,1993.

[21]青海省文物管理处考古队,中国社会科学院考古研究所.青海柳湾—乐都柳湾原始社会墓地[M].北京:文物出版社,1984.

[22]a.甘肃省博物馆.甘肃兰州青岗岔遗址试掘简报[J].考古,1972(3).b.甘肃省博物馆.甘肃兰州青岗岔半山遗址第二次发掘[C]//考古学集刊(2).北京:中国会科学出版社,1982.

[23]张弛.半山式文化遗存分析[C]//考古学研究(二).北京:北京大学出版社,1994.

[24]浙江省文物考古研究所,海宁市博物馆.小兜里[M].北京:文物出版社,2015.

[25]栾丰实.海岱地区史前陶器的精华:彩陶、黑陶和白陶[M].礼出东方:山东焦家遗址考古发现.合肥:时代出版传媒股份有限公司,2019.

[26]王春法(主编).礼出东方:山东焦家遗址考古发现[M].合肥:时代出版传媒股份有限公司,2019.

[27]中国社会科学院考古研究所.胶县三里河[M].北京:文物出版社,1988.

[28]郑州市文物考古研究所.郑州大河村[M].北京:科学出版社,2000.

[29]栾丰实.简论晋南地区龙山时代的玉器[J].文物,2010(3).

[30]苏秉琦.中国文明起源新探[M].香港:香港商务印书馆,1997.

[31]同[16].

[32]李新伟.中国史前陶器图像反映的“天极”观念[J].中原文物,2020(3).

[33]同[9].

[34]韩建业.略论中国铜石并用时代社会发展的一般趋势和不同模式[C]//古代文明(2).北京:文物出版社,2003.

[35]李伯谦.中国古代文明演进的两种模式:红山、良渚、仰韶大墓随葬玉器观察随想[J].文物,2009(3).

[36]同[2].