陕西高陵米家崖秦墓发掘简报*

2021-11-16陕西省考古研究院

陕西省考古研究院

2004~2005年,陕西省考古研究所(今陕西省考古研究院)为配合高陵县(今高陵区)泾渭镇(今泾渭街道)泾河工业园区基本建设,在米家崖村西1千米处的西安市医疗废物处置中心征地范围内发掘清理秦墓28座(图一)。

图一 米家崖秦墓地理位置示意图

墓葬分布于渭河北岸的二级台地上,北临泾河,东距泾渭交汇处6千米,地势上属于咸阳原东端。

墓地所在区域的地层堆积有3层。第①层为耕土层,厚0.1~0.3米,土色灰褐,土质疏松,夹杂有大量的植物根系和少量现代砖瓦残块等;第②层为近现代堆积层,厚0.4~0.55米,土色灰黄,土质较为疏松,包含有少量近现代瓷瓦片;第③层为垆土层,厚0.4~0.65米,土色深褐,土质较硬,包含有大量白色菌丝等。

此次发掘的28座墓葬中,13座位于基槽内,开口层位不详,15座墓开口于③层下,距现在地表深0.94~1.5米。其中,竖穴土坑墓20座,直线型洞室墓7座,偏洞室墓1座。2座由于保存较差或扰乱等原因,葬式不可辨,余皆为屈肢葬。除一座为双人合葬外,余皆为单人葬,普遍使用木质葬具。随葬品数量差异较大,数量从无到24件(组)不等,其中以3~4件最为常见。现以保存较好、墓葬形制与出土器物较为典型、且陶器多样化而独具特色的M3、M9、M14、M49四座墓为例,将发掘情况简报如下。

一、M3

(一)墓葬形制

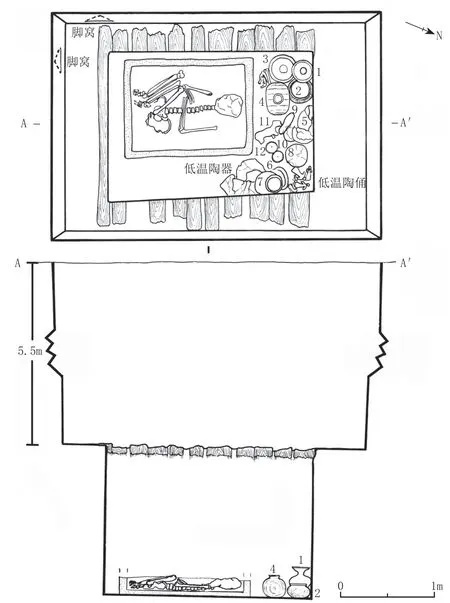

长方形竖穴土坑墓,口大底小,方向338°。墓口长3.6、宽2.4、墓底长2.2、宽1.5~1.6、深7.1米。距墓口5.5米处有生土二层台,二层台宽窄不一,东台宽0.3~0.4、西台宽0.3、南台宽0.44、北台宽0.56、台高1.6米。在东、西二层台上发现有横向排列的棚木痕迹,为11块木板,板长2.16、宽0.14、厚0.06~0.1米。墓内填五花夯土,质较硬,夯层厚0.2~0.3米。东壁、南壁上各有一列脚窝,脚窝内踩踏面明显。

墓室西南部放置一长方形木棺,已朽。长1.38、宽1.04、厚0.06米,高度不详。棺内有人骨一具,仰身屈肢葬,头朝北,面向及性别年龄不详(图二)。

图二 M3平、剖面图

(二)随葬器物

25件(组)。主要为陶器、陶俑等,集中置于木棺头端外的墓室北侧。

1.陶器 9件。有一般陶器和低温陶器两类,一般陶器为日用器,多为泥质或夹砂灰陶,低温陶器器形较小,制作较粗糙,为明器。

(1)日用陶器

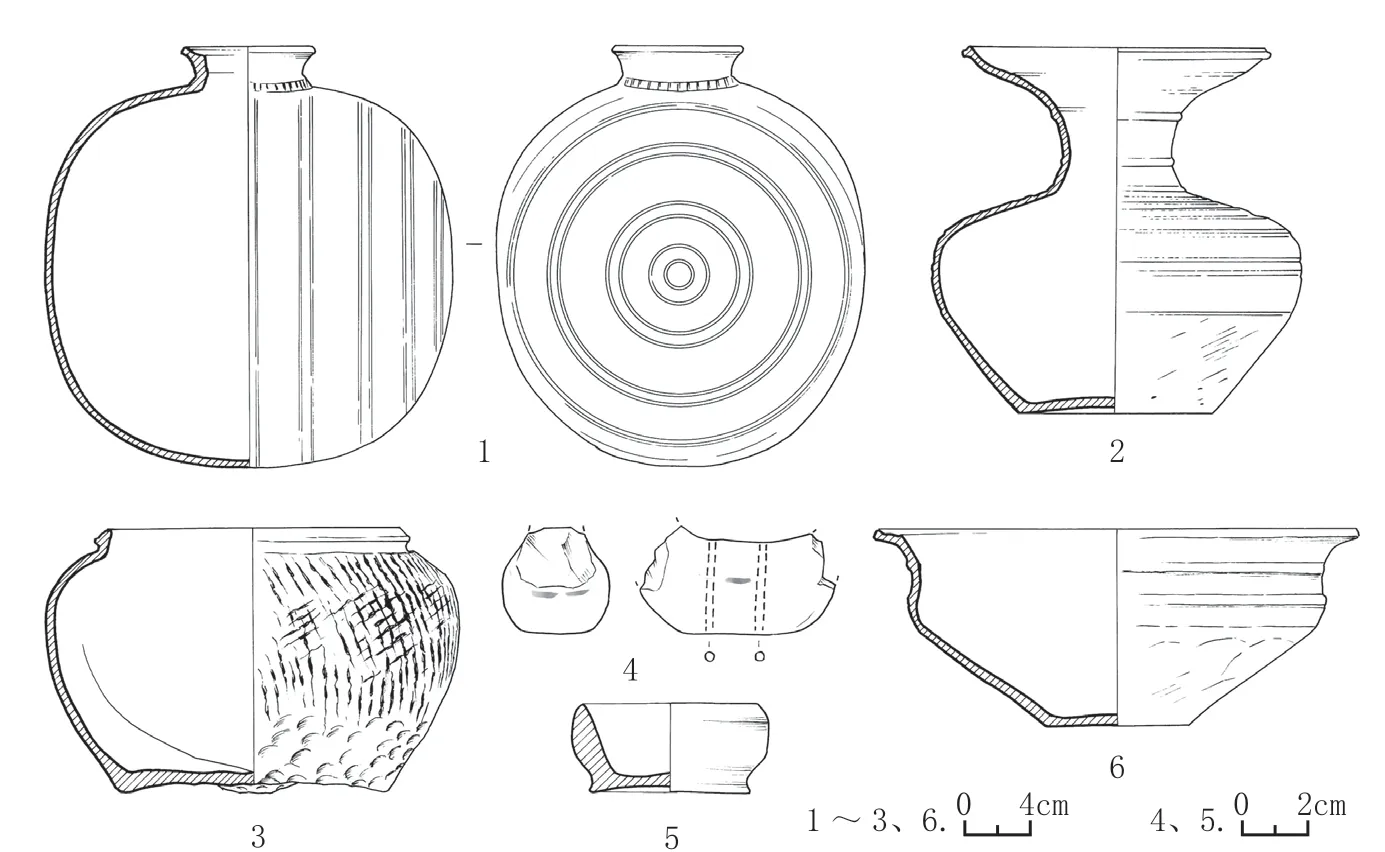

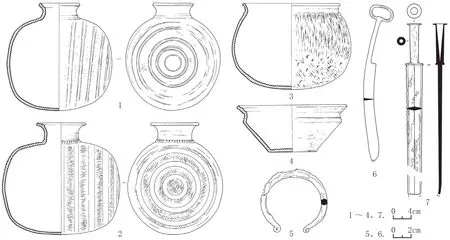

喇叭口罐 1件。泥质灰陶。标本M3:1,喇叭形口,高束颈,斜肩弧折,扁鼓腹,平底微凹。颈肩部饰十六周凹弦纹。口径19.2、腹径22.8、底径11.8、高22.5厘米(图三,2)。

鬲 1件。夹砂灰陶。标本M3:2,直口微敛,窄斜沿,束颈极矮,圆肩,宽鼓腹,低平及地裆,足部严重退化,锥形足尖。裆部以上饰交错粗绳纹,足部与裆部饰大麻点纹。器体内外皆见烟炱痕。口径18.4、腹径26.2、高16.6厘米(图三,3)。

盂 1件。泥质灰陶。标本M3:3,侈口,宽斜沿,颈微束,上腹扁鼓,下腹斜收,小平底。腹部饰两周凸弦纹,下腹刀削刮抹痕明显。口径30、底径9、高12.3厘米(图三,6)。

茧形壶 1件。泥质灰陶。标本M3:4,侈口,斜沿,矮束颈,椭圆形腹,圜底。颈下部饰一周按压有短斜线的附加堆纹,腹部饰数周凹弦纹,隐约可见被抹光的绳纹。口径8.4、腹纵径22.8、腹横径25.4、高26厘米(图三,1)。

(2)低温陶器

钵 1件。标本M3:25,敞口,圆唇,平底微凹。口径5.8、底径5、通高2.6厘米(图三,5)。

图三 M3出土陶器及陶鸟

壶 2件。标本M3:6、M3:7,残,不可修复。

囷 2件。标本M3:5、M3:8,残,不可修复。

2.低温陶俑 共16件(组)。

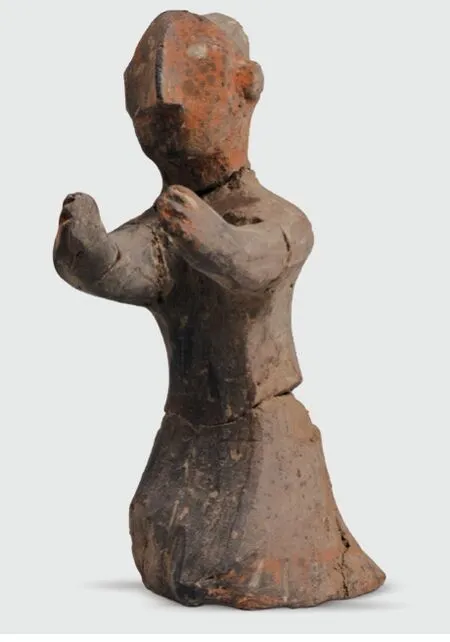

塑衣式俑 7件。皆为低温彩绘陶俑。体端立,身着交领曳地长袍,腰间系带,面部及脖颈施红彩,腰带用红彩绘出,部分俑袍底边缘饰一周红彩网格纹。标本M3:15,头梳右偏髻,袖手端立。通高14.6厘米(图四,5;图八)。标本M3:19,双臂残。头梳左偏髻。通高13.6厘米(图四,2)。标本M3:20,双臂稍残。头梳左偏髻,舞袖而立,袖部窄长。残高15.4厘米(图四,6;图五)。

图八 塑衣式俑(M3:15)

图五 塑衣式俑(M3:20)

图四 M3出土低温陶俑

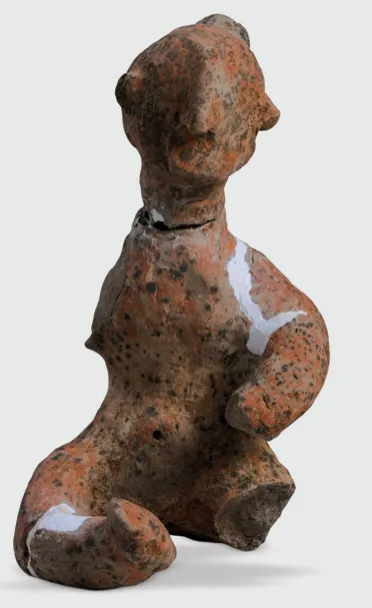

裸体俑 2件。通体涂红。标本M3:22,右臂、左小臂及左腿残失。脑后梳椎髻,髻较长。盘右腿席地而坐,足底朝上,小腹微隆,可见肚脐,左臂屈肘弯向下腹部,根据残留痕迹,推测左手原应捂于小腹部。通高11.5厘米(图四,4;图六)。标本M3:23,头部及左臂残失。四肢壮硕,足部宽大,双腿分开站立,右臂握拳屈肘向前平伸,拳孔朝左下方,似持物,物已失,腰部较细,翘肥臀。残高16厘米(图四,7;图七)。

图七 裸体俑(M3:23)

图六 裸体俑(M3:22)

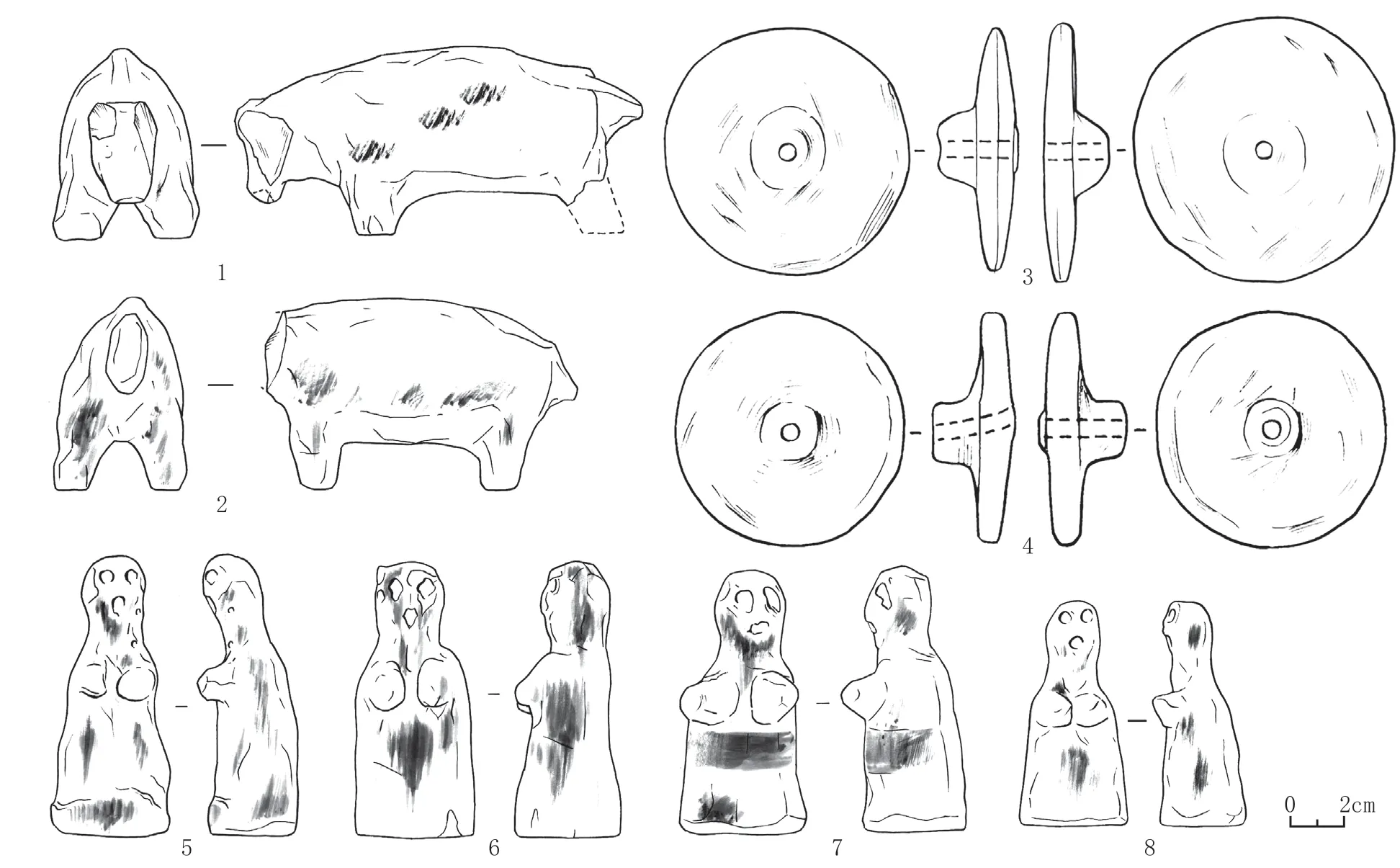

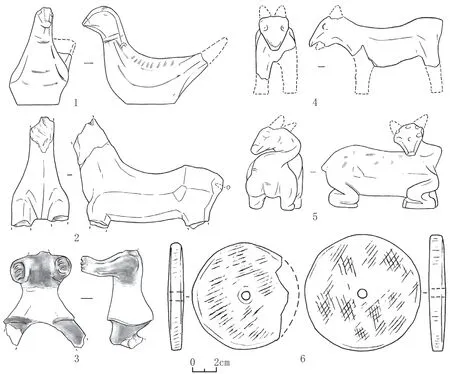

牛 3件。立姿,四肢落地,头微扬,嘴微张,圆形鼻孔对穿而成,脖颈粗壮,颈下牛帘下垂,腹背平圆,臀部较宽,四肢粗壮有力。通体浅施白彩,彩绘脱落严重。标本M3:9,双角残。通长24.6、高14厘米(图四,1)。标本M3:11,双角残。通长21.6、高11.8厘米(图四,3;图九)。

图九 牛(M3:11)

车轮 3组6件。一般与牛同出,应为车的象征。圆饼形,有毂,毂中穿有小圆孔。标本M3:10,直径10.6厘米(图四,9)。标本M3:12,1组2件。直径10厘米(图四,8;图一〇)。

图一〇 车轮(M3:12)

鸟 1件。标本M3:24,首尾皆残。平面呈椭圆形,剖面近圆形,中部有两孔贯穿鸟体。器表残留少量红、白彩。残长6.2厘米(图三,4)。

二、M9

(一)墓葬形制

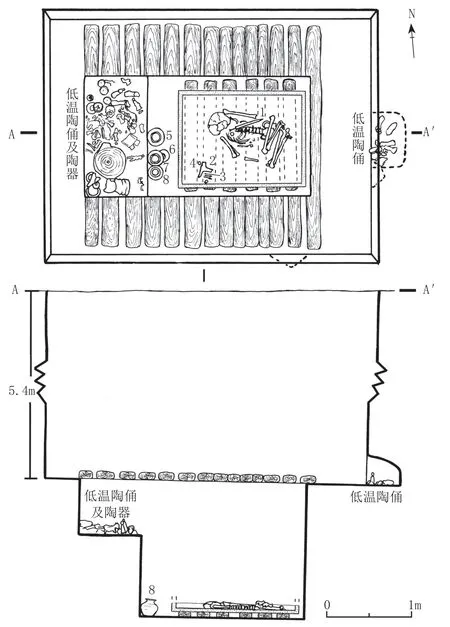

长方形竖穴土坑墓,口大底小,方向275°。墓口长3.94、宽3、墓底长2.68、宽1.42、墓圹深7米。距墓口5.4米处有生土二层台,二层台宽窄不一,东台宽0.6、西台宽0.4、南台宽0.7、北台宽0.68、台高1.6米。在南、北二层台上发现有横向排列的棚木痕迹,为14根圆木,长2.64、直径0.12~0.18米,圆木间或紧密排列,或间距0.02~0.08米。在东台面中部紧挨墓壁处掏凿有壁龛一个,内置部分随葬器物。墓底西侧还有一生土二层台,长1.42、宽0.76、高0.92米,用以放置部分随葬器物。此外,在墓圹东南角处的东壁、南壁上各有一列脚窝。

墓室东侧放置一长方形木棺,已朽,长1.5、宽1.2、厚0.05米,高度不详。棺内有人骨一具,仰身屈肢葬,头西面南,性别年龄不详(图一一)。

图一一 M9平、剖面图

(二)随葬器物

共79件(组)。有铜器、骨器、陶器、陶俑等几类。铜器见于人骨周围;骨器见于填土中;陶器分日用陶器和低温陶器两类,日用陶器置于墓室西侧木棺头端外,低温陶器与低温陶俑等皆置于墓室西侧的二层台及墓室东侧的壁龛中。

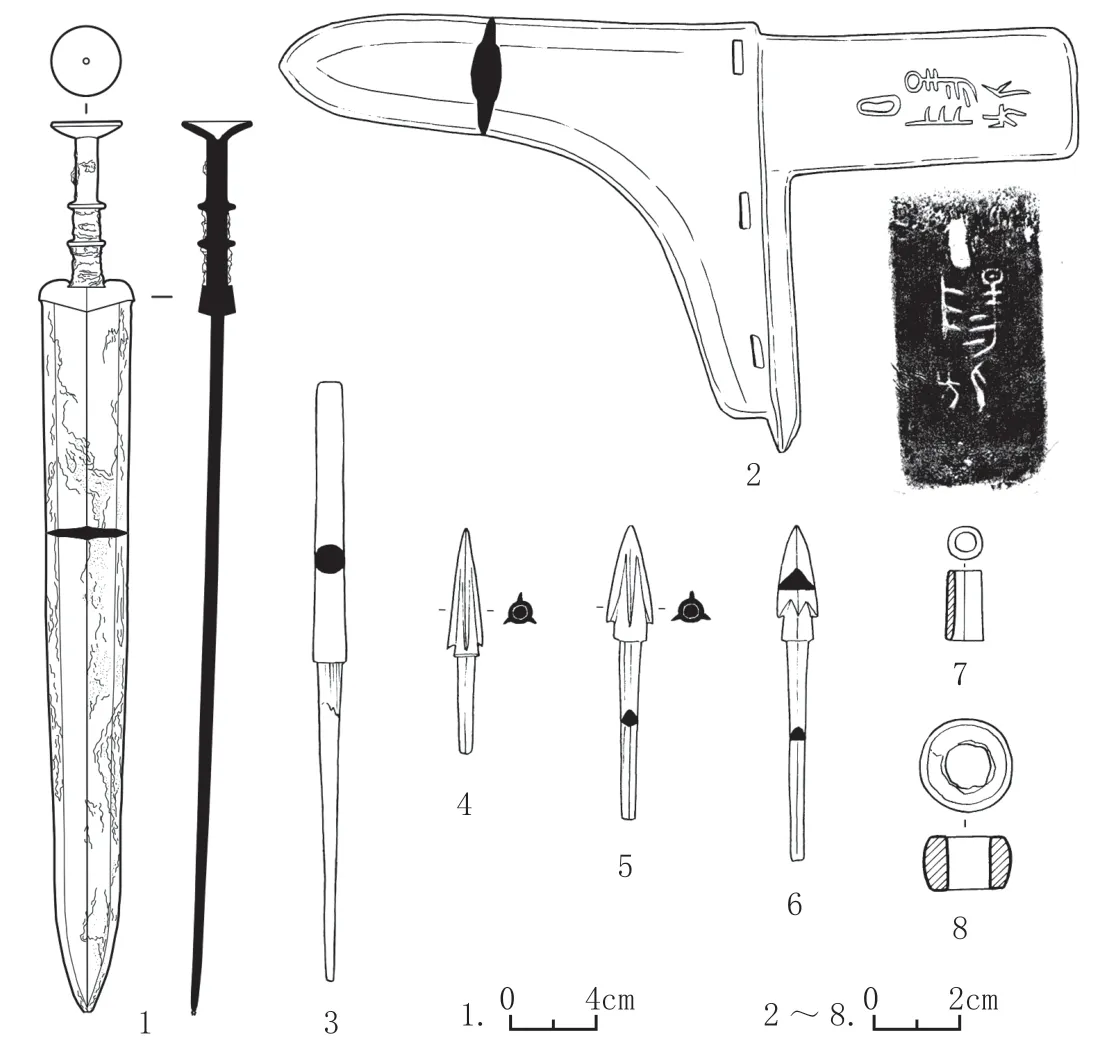

1.铜器 4件(组)。

剑 1件。标本M9:1,前锋稍残。圆形实心剑首,首盘内收,圆柱形茎,上有两道箍,菱形宽格,素面,剑身宽扁,双刃,中部微起脊,断面呈菱形,锋部近三角形。剑身残存朽木痕迹,剑茎残存有丝织物痕迹。残长 43.2、剑身宽4.2、剑脊处厚0.5厘米(图一二,1)。

戈 1件。标本M9:2,长胡三穿,有阑,阑下出齿,援部挺直,弧形三角锋,中有脊,双刃,长方形直内,内上有一长方形穿,并篆刻“阳仿”两字。通长19、胡长6、阑长10.3、援长11.6、援脊处厚0.65、内长17.8、内宽3.25、内厚0.45厘米(图一二,2)。

恒矢 1件。标本M9:3-1,整体为圆锥形,长柄,中部束腰。通长14.5厘米(图一二,3)。

镞 1组3件。标本M9:3-2,三翼前聚成锐锋,有倒刺,翼缘出刃锋利,截面为内凹三角形,实心圆柱形铤,末端渐细。通长5.5、铤长2.4厘米(图一二,4)。标本M9:3-3,形同标本M9:3-2,三翼较短,实心三棱状铤。通长7.2、铤长4.4厘米(图一二,5)。标本M9:3-4,三棱镞,截面为正三角形,实心三棱状铤。通长8.1、铤长5.4厘米(图一二,6)。

2.骨器

骨饰 2件。标本M9:4-1,管状,一端稍细。通长1.85、外径1.1、内径0.7厘米(图一二,7)。标本M9:4-2,环状,中部微鼓。通长1.3、外径2.3、内径1.1厘米(图一二,8)。

图一二 M9出土铜、骨器

3.陶器 22件。有日用陶器和低温陶器两类。

(1)日用陶器

鬲 1件。夹砂红褐陶。标本M9:72,敛口,斜方唇,肩部微折,圆鼓腹,圜裆,实心锥足,足尖内收。裆部以上饰竖向绳纹,口颈部抹光,足部及裆底饰交错绳纹。器表有烟炱。口径13.2、腹径19.5、高13.6厘米(图一五,6)。

小口折腹罐 2件。泥质灰陶。侈口,束颈较高,弧溜肩,折腹,下腹弧收,平底。标本M9:5,平沿较宽。肩腹部饰数周不规则的浅凹弦纹。口径10.8、腹径16、底径8.6、高13.5厘米(图一五,5)。标本M9:6,肩腹部饰五周细凹弦纹,腹中部留有一周未被抹光的竖向细绳纹带。口径11、腹径21.2、底径10.7、高18.6厘米(图一五,3)。

小口圆腹罐 1件。泥质灰陶。标本M9:7,侈口,窄平沿,直颈微束,斜肩,圆鼓腹,平底微凹。通体饰竖向细绳纹,口、下腹部被抹光,肩腹部饰有五周凹弦纹,下腹刀削刮抹痕明显。口径11.8、腹径21.4、底径11.4、高17.5厘米(图一五,2)。

壶形罐 1件。夹砂灰陶。标本M9:8,侈口,窄平沿,高束颈,斜折肩,上腹较直,下腹弧收,平底。肩腹部饰3组共6周凹弦纹。通体残存少量烟炱。口径12、腹径20.6、底径11、高18.8厘米(图一五,1)。

釜 1件。夹砂红陶。标本M9:71,侈口,斜沿方唇,束颈,圆鼓腹,圜底。通体饰交错粗绳纹,颈部抹光。口径18.6、腹径20.8、高12.5厘米(图一五,7)。

(2)低温陶器

甗 1件。标本M9:64,甑部残。鬲,斜肩,圆鼓腹,底附三柱状足。通体施三周红彩,从束腰处的茬口内壁通施红彩推测,甑内壁原应施红彩。鬲腹径9.8、残高10厘米(图一五,4)。

豆 4件。标本M9:59,豆盘直口,宽方唇,折腹,腹较浅,实心柱状细高柄,柄下为实心喇叭状圈足。盘内涂红。高12.2厘米(图一五,8)。标本M9:60,豆盘直口微侈,窄方唇,折腹,腹较浅,实心柱状细高柄,柄下为实心喇叭状圈足。盘内涂红。高12.2厘米(图一五,9;图一六)。

图一六 豆(M9:60)

扁壶 1件。标本M9:55,侈口,细长颈,椭圆形扁腹,小方底。腹宽11.2、厚4.8、底径4.8×3.2、高15.4厘米(图一五,13;图一七)。

图一七 扁壶(M9:55)

盘 1件。标本M9:54,平面呈椭圆形,直口方唇,折腹,上腹壁直,下腹斜收,椭圆形平底。盘内涂红。口径9.6×11.6、底径5.2×7.4、高3.8厘米(图一五,11)。

匜 1件。标本M9:62,平面呈水滴形,前端有流,后端浑圆,腹较深,水滴形平底。匜内涂红。口径9.4~13.2、底径4.2~8.2、高4.4厘米(图一五,12;图一八)。

图一八 匜(M9:62)

案 2件。案面为方形,中部下弧,两侧上翘,底附四方形足。案面涂红。标本M9:42,修复完整。通高9.6、案面长13.4、宽9.2厘米。(图一五,15;图一三)。

图一三 案(M9:42)

图一五 M9出土陶器

“俎”形器 1组5件。标本M9:66,形同俎,两端高,中部底,底有一圆孔。顶部朱绘一组云雷纹,两侧朱绘弦纹,底部素面。长5.8、宽2、高2.4厘米(图一五,14;图一四)。

图一四 “俎”形器(M9:66)

鱼 1件。标本M9:52,扁梭形。素面。通长13.6厘米(图一五,10;图一九)。

图一九 鱼(M9:52)

圆形壶 2件。标本M9:69、M9:70,残,不可修复。

囷 2件。标本M9:67、M9:68,残,不可修复。

4.低温陶俑 51件(组)。包括塑衣式俑、裸体俑、骑马俑、牛车及马、狗等动物。

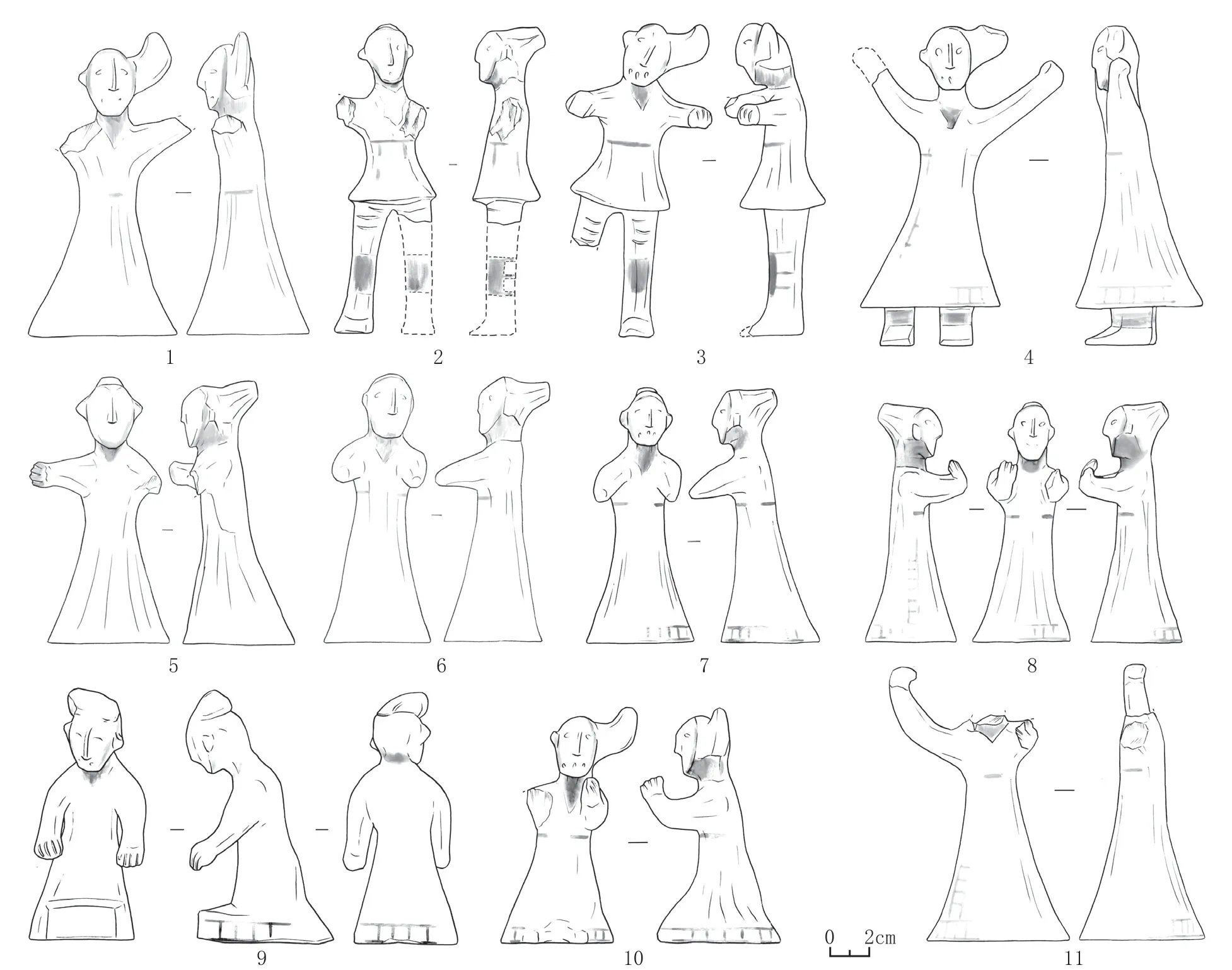

塑衣式俑 30件。皆为低温彩绘陶俑。体端立,或着交领曳地长袍,或着露足长袍,或上身着短襦下身着袴,面部及脖颈施红彩,眼及嘴用白彩或黑彩点出;袍底施白彩,领部及腰带用红或红白彩网格纹。标本M9:9,左臂残。脑后梳椎髻。身着交领窄袖曳地长袍,腰间系带,右臂前伸,长袖右摆,袍袖紧窄。通高14厘米(图二〇,1)。标本M9:11。脑后梳椎髻。身着交领曳地长袍,腰间系带,双臂前伸作驾车状。通高13厘米(图二〇,9;封二,1)。标本M9:21,左臂残。头梳左偏髻,身着曳地长袍,领部形制不详,右臂握拳前伸。通高12.2厘米(图二〇,10)。标本M9:22,双臂残。头梳左偏髻,髻上戳印有四个小浅窝作为装饰,身着交领曳地长袍,腰间系带。通高14厘米(图二〇,2)。标本M9:23,头梳左偏髻,身着交领曳地长袍,腰间系带,双臂前伸作驾车状。通高15.4厘米(图二〇,7)。标本M9:24,发髻不明显,身着交领曳地长袍,腰带不明显,双臂握拳前伸作驾车状,拳孔朝上,似持物,物已失。通高15.2厘米(图二〇,3;封二,3)。标本M9:27,右臂残。头部因挤压而略有变形,戴帻,帻右侧前方露有一小髻,身着交领曳地长袍,腰间系带,袍底双足轮廓明显,左臂伸向左前方。通高12.4厘米(图二〇,12)。标本M9:31,左臂残。脑后梳扁状椎髻,身着交领露足长袍,腰间系带,带绅垂于体右,右臂握拳前伸,拳孔朝上,似持物,物已失。通高16厘米(图二〇,6)。标本M9:32,双臂稍残。头梳左偏髻,身着交领右衽露足长袍,腰间系带,两臂向身侧上举。通高16厘米(图二〇,4)。标本M9:34,右臂残。头梳左偏髻,身着交领右衽露足长袍,腰间系带,左臂向身侧上举,窄袖,袖尾后翻。通高16厘米(图二〇,5;封二,4)。标本M9:35,左臂残。脑后梳椎髻,右臂握拳前伸,拳孔朝左,似持物,物已失,上身着交领短襦,腰间系带,带下有4道条纹装饰,下身着袴,膝盖周围用横线刻划出裤褶,襦和袴底施白彩,小腿前侧隐约可见少许红彩痕迹。通高15.6厘米(图二〇,11)。标本M9:37,脑后梳椎髻,双臂握拳抱于胸前,拳孔朝上,似持物,物已失,上身着短襦,腰间系带,带下有条纹装饰,下身着袴,膝盖周围用横线刻划出裤褶。小腿前侧通施红彩,后侧施三道红彩。通高14.8厘米(图二〇,8;封二,2)。

图二〇 M9出土低温陶俑(1)

扁鼓 1件。标本M9:61-1,圆饼形,侧面有一孔贯通器体,器表朱绘若干周弦纹。直径3.6、厚1.4厘米。与塑衣式俑同出,应为其附件(图一五,17;图二六)。

图二六 扁鼓(M9:61-1)

不明器 1件。标本M9:61-2,底端残。顶为一圆帽形钮,底为柱茎。素面。残高3.2厘米。与塑衣式俑同出,可能为其附件(图一五,16)。

裸体俑 2件。低温彩绘陶俑。脑后梳长椎髻,通体涂红,眼及嘴用白彩点出,足部用刀刻划出脚趾。标本M9:38,右臂残。双腿屈蹲,左臂捂于下腹部。通高13厘米(图二〇,14;封二,5)。标本M9:39,双臂残。屈腿,左腿在前,右腿在后,腹部肌肉因全身用力而圆鼓,腹部三角形区域为黑色,与同体红彩稍有不同。通高16厘米(图二〇,13;封二,6)。

骑马俑 1组2件。标本M9:47,骑马俑,残。俑目视前方,双腿跨开骑于马背之上,小腿后屈,双臂前伸,双手握拳,拳孔朝上,作持缰状。残高11厘米。马,头部残。马呈昂首站立状,体型匀称,背微凹,臀微翘,臀部有一圆孔,用来插马尾,通体涂白,衔、镳、缰绳用红彩勾勒。残长19.5、残高18厘米(图二一,5;图二二)。

图二一 M9出土低温陶俑(2)

图二二 骑马俑(M9:47)

牛 4件。立姿,四肢落地,脖颈粗短,头前伸,头顶两犄角相对向上弧弯,双目圆凸,额平,两腮微收,对穿小圆鼻孔,方嘴大张或微张,颈下牛帘下垂,背较平,脊梁凸起,肥臀微突,四肢粗壮有力。犄角涂红,双眼及嘴部用红彩勾勒。通体棱角分明。标本M9:44,双角残。通长18.8、残高15厘米(图二一,1)。标本M9:46,通长20、高17.8厘米(图二一,2;图二三)。

图二三 牛(M9:46)

车轮 4组8件。一般与牛同出,应为车的象征。圆饼形,中部穿圆孔,外侧用红彩绘出辐条,内侧素面。标本M9:50,1组2件。直径9厘米(图二一,6)。标本M9:51,1组2件。直径8.8厘米(图二一,7;图二五)。

图二五 车轮(M9:51)

车毂 1组2件。标本M9:41,一件略残。空心柱状,一端粗,一端细,粗端有一周插辐条用的小孔。通长7.4厘米(图二一,4)。

马 4匹。立姿,四肢落地,方嘴微张,圆目鼓凸,额顶有三个圆孔,用以插束耳及饰物,面部及脖颈用红彩、白点绘出镳、衔、攀胸等,体型匀称,四蹄坚韧有力,臀部有一圆孔,用以插尾(图二七)。标本M9:40-2,头向前伸。长27、通高26厘米(图二八,1)。标本M9:40-4,头偏向左侧,长27、通高26厘米(图二八,2)。

图二七 马(M9:40)

图二八 M9出土陶马

狗 3件。标本M9:56,稍残。作侧首蹲卧状,脖颈细长。通长12.5、高7.8厘米。(图二一,3;图二四)。

图二四 狗(M9:56)

三、M14

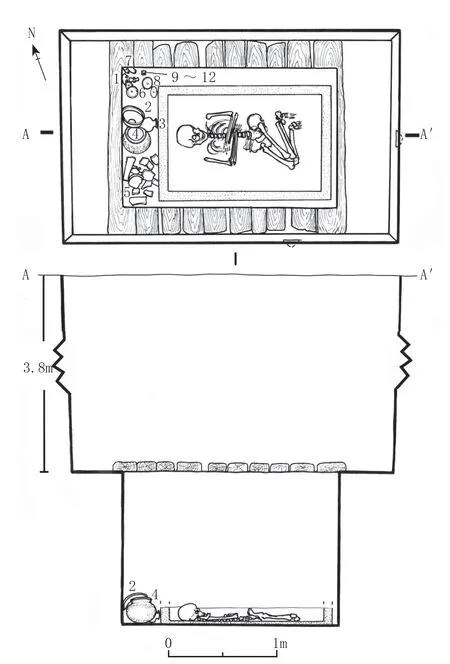

(一)墓葬形制

长方形竖穴土坑墓,口大底小,方向284°。墓口长3.13、宽1.96、墓底长2.02、宽1.32、墓圹深5.2米。距墓口3.8米处有生土二层台,二层台宽窄不一,东、西台宽0.48、南、北台宽0.24、台高1.4米。在南、北二层台上发现有横向紧密排列的棚木痕迹,为10根圆木,长1.76~1.8、直径0.18~0.23米。墓内填五花土,略经夯打,夯层厚0.2~0.3米。在东壁、南壁上各有一列脚窝。

墓室东南部有一长方形木棺,已朽,长1.6、宽1.1、厚0.08米,高度不详;棺下铺有一层厚0.02米的草木灰。棺内有人骨一具,仰身屈肢葬,头西面上,性别年龄不详(图二九)。

图二九 M14平、剖面图

(二)随葬器物

12件(组)。有陶器和陶俑等,集中置于木棺头端外的墓室西侧(图三一)。

图三一 M14墓室清理后情况(东-西)

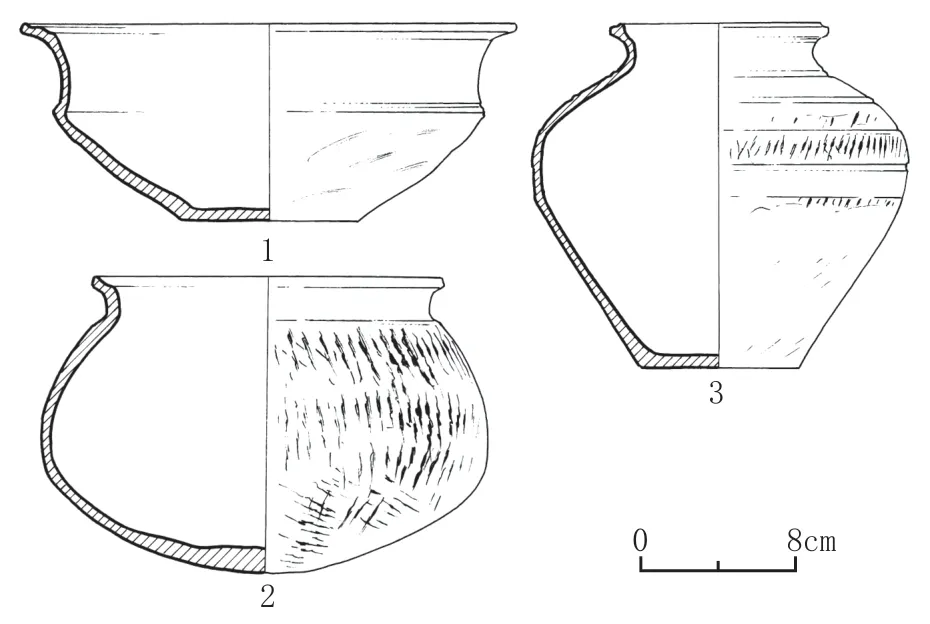

1.陶器 多为日用陶器,1件为低温陶器,器形不明。

(1)日用陶器

盂 1件。泥质灰陶。标本M14:2,侈口,宽斜沿,折腹,上腹壁弧,下腹斜收,小平底。上、下腹交接处折棱明显,下腹刀削刮抹痕明显。口径25.2、底径9、高10.3厘米(图三〇,1)。

图三〇 M14出土陶器

小口圆肩罐 1件。泥质灰陶。标本M14:3,侈口,窄平沿,束颈,圆肩,鼓腹,下腹斜收,小平底。肩部饰2组4周凹弦纹,上腹留有一周未被抹光的交错绳纹,下腹刀削刮抹痕明显。口径11、腹径18.8、底径8、高17.4厘米(图三〇,3)。

釜 1件。夹砂灰陶。标本M14:4,侈口,方唇,矮束颈,溜肩,垂腹,圜底。腹部饰竖向绳纹,底部饰交错绳纹。口径18、腹径22.5、高15.2厘米(图三〇,2)。

(2)低温陶器

不明器 1件。标本M14:5,残,不可修复,器形不明。

2.低温陶俑 8件(组)。

塑衣式俑 4件。状似木偶,造型简单,戳孔以示眼、嘴,发髻不明显,脖颈粗短,上身微前倾,双臂前伸作驾车状,身着窄袖曳地长袍。通体涂红。标本M14:9,通高11.2厘米(图三二;图三三,5)。标本M14:10,通高10.6厘米(图三三,7)。标本M14:11,通高10.6厘米(图三三,6)。标本M14:12,通高8.6厘米(图三三,8)。

图三二 塑衣式俑(M14:9)

牛 2件。通体涂红。标本M14:1,头部稍残。方嘴,脖颈粗短,无牛帘,弓背,脊梁鼓凸,肥臀较宽,短尾后翘,四肢粗壮有力,前足着地,后足蹬地,整体似在引重前行。通长15.8、高7.8厘米(图三三,1;图三四)。标本M14:7,头、颈部残。背部较弓,脊梁鼓凸,肥臀较宽,短尾微垂,四肢着地,粗壮有力,似作站立休息状。残长12厘米(图三三,2)。

图三四 牛(M14:1)

车轮 2组4件。一般与牛同出,应为车的象征。圆饼形,有毂,毂中穿有小圆孔。通体涂红。标本M14:6,1组2件。直径9厘米(图三三,4;图三五)。标本M14:8,1组2件。直径9厘米(图三三,3)。

图三五 车轮(M14:6)

图三三 M14出土低温陶俑

四、M49

(一)墓葬形制

长方形竖穴土坑墓,口大底小,方向275°。墓葬被基槽破坏,残存墓口长3.84、宽2.72~2.82、墓底长2.44、宽1.5、墓圹残深2.94米。距墓口1.3米处有生土二层台,二层台宽窄不一,东台宽0.58、西台宽0.68、南台宽0.44~0.52、北台宽0.52~0.6、台高1.64米。在南、北二层台上发现有横向紧密排列的棚木痕迹,为13根圆木,长2.6、直径0.16~0.4米。

墓室中部偏东有一长方形木棺,已朽,长1.36、宽1.08、厚0.04米,高度不详。棺内有人骨一具,仰身屈肢葬,头西面上,性别年龄不详(图三六)。

图三六 M49平、剖面图

(二)随葬器物

共64件(组)。有铜器、铁器、陶器、陶俑等。铜、铁器出自棺内人骨附近,余皆出自木棺头端外的墓室西侧及北侧偏西。

1.铜器

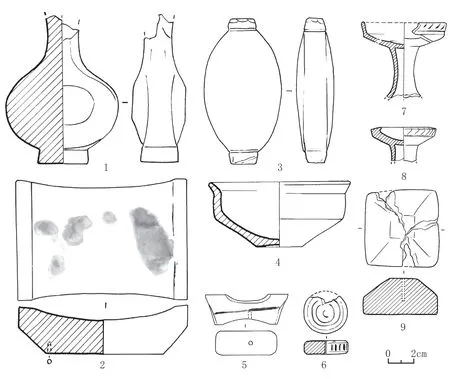

剑 1柄。标本M49:1,前锋残失。圆环形剑首,空心柱状茎,末端较粗,菱形窄格,素面,剑身宽扁,双刃,中起脊,断面呈菱形。通体锈蚀较为严重。残长39.7、剑身残长30.2、宽3.9、剑脊处厚0.75厘米(图三七,7)。

削 1件。标本M49:2,环首,长柄,弧背凹刃,长刃较宽。通长18.2厘米(图三七,6)。

2.铁器

环 1件。标本M49:3,残断为三截。通体锈蚀严重。外径7.4、内径6.1厘米(图三七,5)。

3.陶器 16件(组)。

(1)日用陶器

釜 1件。夹砂灰陶。标本M49:4,侈口,束颈,溜肩,深圆腹,圜底。腹部饰竖向绳纹,颈部抹光,底部饰交错绳纹,按压痕迹较多。口径23、腹径27.2、高19.5厘米(图三七,3)。

茧形壶 2件。标本M49:5,泥质红褐陶。侈口,斜沿,矮束颈,椭圆形腹,圜底。颈下部有一周凸弦纹,腹部饰数周凹弦纹,隐约可见被抹光的细绳纹。口径9.5、腹纵径22.5、腹横径24.7、高24.8厘米(图三七,1)。标本M49:6,泥质灰陶。侈口,平沿较宽,束颈较高,椭圆形腹,圜底。沿面饰两周凹弦纹,颈下部有一周按压有短斜线的附加堆纹,腹部遍饰横向绳纹,两端绳纹多交错,绳纹又被十一条纵向抹光带分隔成绳纹带,部分绳纹带与抹光带再间以凹弦纹。口径11.4、腹纵径22.2、腹横径27、高26厘米(图三七,2)。

盂 1件。泥质灰陶。标本M49:7,侈口,束颈,折腹,上腹较鼓,下腹斜收,小平底。口内刮抹有一周凹弦纹。腹中部饰两周凹弦纹,下腹刀削刮抹痕明显。口径25.6、底径10.8、高11厘米(图三七,4)。

图三七 M49出土日用陶器及铜铁器

(2)低温陶器

甗 1件。标本M49:24,残,不可修复。根据残片来看,器表内外施红彩。

扁壶 1件。标本M49:14,口部残。椭圆形扁腹,小方底。素面。腹宽9.6、腹厚4.4、底径4×3.2、残高13厘米(图三八,1)。

豆 2件。浅盘,实心柱状细高柄,柄下为空心喇叭状圈足。盘外侧上腹壁用红彩绘有一周波浪形纹饰带,盘内涂红。标本M49:21,圈足残。豆盘直口微侈,窄方唇,折腹,上腹壁较直,下腹斜收。残高12.4厘米(图三八,7)。标本M49:26-2,豆柄及圈足残。豆盘直口微敛,宽方唇,折腹,上腹壁直,下腹斜收。豆盘径5.4、残高5.6厘米(图三八,8)。

盘 1件。标本M49:23,侈口,宽斜沿,颈微束,折腹,上腹壁较直,下腹略弧收,小平底。盘内涂红,盘外上腹部隐约可见一周红彩。口径12、腹径11.4、底径4、高5.2厘米(图三八,4)。

案 1件。标本M49:29,残。案面为长方形,中部下弧,两侧上翘,底部四角各有一孔,应为连接案足之用,未见案足。案面涂红。案面长14、宽9.6、残高4厘米(图三八,2)。

“俎”形器 1组5件。标本M49:10-6,完整。形同俎状,底部有孔。表面朱绘两组云雷纹,侧面朱绘弦纹。长6.2、宽2.2、高2.2厘米(图三八,5)。

壶 2件。标本M49:25、M49:32,残,不可修复,带兽耳。

囷 2件。标本M49:30、M49:31,残,不可修复。

鱼 1件。标本M49:15,完整。扁梭形。素面。通长11.8、宽6.6、厚3厘米(图三八,3)。

4.低温陶俑 45件(组)。

塑衣式俑 29件。体端立,或着交领曳地长袍,或着露足长袍,或上身着短襦下身着袴,面部及脖颈施红彩,眼及嘴用白彩或黑彩点出;袍底施白彩,领部及腰带用红彩绘出,部分俑袍底边缘饰一周红彩或红白彩网格纹。标本M49:8-1,脑后梳椎髻,身着交领曳地长袍,腰间系带,双臂前伸,作驾车状。通高13.8厘米(图四〇,6)。标本M49:8-4,脑后梳椎髻,身着交领曳地长袍,腰间系带,双臂前伸,作驾车状。通高13厘米(图四〇,7)。标本M49:9-1,左手残。脑后梳椎髻,身着右衽曳地长袍,领部形制不详,腰间系带,左襟贴于体右,双臂前伸,右手抱掌向后,似作抱物状。嘴用两条刻划线表示,左襟缘用红彩绘出。通高12.2厘米(图四〇,8;图四三)。标本M49:9-3,两臂残。头部梳左偏髻,身着交领曳地长袍,腰间系带,左臂残存部分作上举状。通高15.8厘米(图四〇,1)。标本M49:9-7,头部及左臂残。身着交领右衽曳地长袍,腰间系带,左襟贴于体右,右臂向身体右侧上举,窄袖翻卷。左襟缘用红彩绘出。残高14厘米(图四〇,11)。标本M49:9-8,左臂残。脑后梳椎髻,身着曳地长袍,领部形制不详,腰带不明显,右臂握拳向右侧伸出,拳孔朝上,似持物,物已失。通高13.6厘米(图四〇,5)。标本M49:9-9,头部残。身着曳地长袍,领部形制不详,腰间系带,右臂持鼓前伸,左臂亦前伸作持物承受状,物已失,似持手鼓演奏敲击乐。残高8.6厘米(图三九,2)。标本M49:11-1,右手及右腿残。头梳左偏髻,上身着短襦,腰间系带,下身着袴,膝盖周围用横线刻划出裤褶,左臂握拳屈肘前伸,拳孔朝右,似持物,物已失,右臂亦屈肘前伸,手部具体情况不详。襦的腰带以下及袴底、足部施白彩,腰带亦用白彩绘出,左小腿前侧通施红彩,后侧施三道红彩。通高16.2厘米(图四〇,3)。标本M49:11-2,上肢及左下肢残。脑后梳椎髻,上身着交领短襦,腰间系带,带下襦上隐约可见四道竖向条纹装饰,下身着袴,膝盖周围用横线刻划出裤褶。襦、袴底及鞋(圆头,脚背有一道弧线刻划,以象征鞋口)施白彩,领部、腰带及条纹装饰用红彩绘出,小腿前侧通施红彩,后侧施三道红彩。通高16厘米(图四〇,2)。标本M49:12-2,右臂残。头梳左偏髻,身着交领曳地长袍,腰间系带,袍底双足轮廓明显,左臂向上屈肘作半握拳状,掌心朝右,似持物,物已失。通高12.2厘米(图四〇,10)。标本M49:17-1,右手残。头梳左偏髻,身着交领右衽露足长袍,腰间系带,双臂向两侧上举,窄长袖向身后翻卷。通高16.4厘米(图四〇,4;图四二)。标本M49:17-2,头戴帻,帻右前方留有一小髻,身着曳地长袍,领部形制不详,腰带不明显,袍底双足轮廓明显,双臂握拳向下前伸,拳孔相对,似持物,物已失。帻上施白彩。通高12.8厘米(图四〇,9;图四一)。

图四三 塑衣式俑(M49:9-1)

图四二 塑衣式俑(M49:17-1)

图四一 塑衣式俑(M49:17-2)

图四〇 M49出土塑衣式俑

扁鼓 1件。标本M49:10-5,稍残。圆饼形,底端有一孔。器表朱绘若干周弦纹。直径3.6厘米。与陶俑同出,为陶俑附件(图三八,6)。

器座 1件。标本M49:10-4,稍残。四棱锥形,平顶。器表残留少量红色彩绘。顶部2.7×2.4、底部6.3×6.1、高3厘米。与陶俑同出,可能为陶俑附件(图三八,9;图四六)。

图四六 器座(M49:10-4)

图三八 M49出土低温陶器

裸体俑 2件。通体涂红。脑后梳长椎髻。标本M49:28,四肢残。蹲坐状。头向左侧,目视一侧。根据残存状况来看,俑左臂应捂于下腹部,左腿胫部后屈。残高9.6厘米(图三九,1)。

图三九 M49出土裸体俑、塑衣式俑

骑马俑 1组2件。标本M49:16-1,骑马俑,头部及双腿胫部残。着短襦,双臂握拳前伸作持缰绳状,拳孔朝上,双腿跨开骑于马背上,胫部后屈。俑胸部以上及双臂涂红,似象征袒胸赤膊,襦下双腿亦涂红。残高9厘米(图四四,3)。标本M49:16-2,马,头部及四肢残。从残存状况来看,马呈昂首站立状,方嘴微张,背微凹,臀微翘,臀部有一圆孔,用来插马尾。通体施白彩,衔、镳、缰绳用红彩勾勒。残高9、残长13厘米(图四四,2)。

牛 3件。标本M49:18、M49:20、M49:22,皆残,不可修复。

车轮 3组6件。一般与牛同出,应为车的象征。圆饼状,中部穿圆孔。周身遍饰交错绳纹。标本M49:19,1组2件。直径9.8、厚1.5、孔径0.7厘米(图四四,6)。

狗 3件。标本M49:8-8,立姿,四肢落地,昂首,吻部尖圆,嘴微张,双耳直竖,体型瘦长。嘴部涂红,双眼用红彩绘出。通长11.8、高7.6厘米(图四四,4)。标本M49:16-3,作曲颈回首跪地伏卧状,吻部尖圆,双耳竖直。面中部及额顶戳有小孔,用来插物,通体施红、黑色彩绘,双目用红彩绘出。通长10.2、高7.8厘米(图四四,5)。

鸟 2件。标本M49:13,稍残。体端立,尖首,扁圆尾。捏塑成形,刀削出羽翅,羽翅部分饰以珍珠状红点和红色彩条纹,眼、嘴亦用红彩绘出。通长12、高8.6厘米(图四四,1;图四五)。

图四四 M49出土低温陶俑

图四五 鸟(M49:13)

三、结语

综合米家崖秦墓墓葬形制、陶器组合与特征及周围地区已发表的秦墓资料,初步将这四座墓年代定为战国中晚期。其中M9、M49的年代为战国中期,M3、M14的年代稍晚些,大致为战国晚期前段。

战国中晚期时,与秦联系最为紧密的是魏国,斗争最激烈的也是魏国。秦魏两国为争夺河西地区较量了近百年,前后反复交战数次,史称河西之战。米家崖秦墓地当形成于第三次到第五次河西大战时。这里属于秦弋阳县范围内,乃内史的辖区,东北距秦栎阳城遗址35公里,西距秦都咸阳宫遗址12公里,两面环河,地势平坦,土壤肥沃,在当时既是一处相对较为稳定的农业生产区,又是一处重要的军事储备区,不仅承担着拱卫京畿的重任,又可自水路顺流而下直达河西战场,当是秦人率先实行耕战的地区之一。

从发掘情况来看,墓内普遍共存有两套随葬品,一套是以陶釜(鬲)、盂、罐(茧形壶)为代表的一般日用陶器,偶尔伴出有铜、铁、骨等小件的传统器物,所葬之器皆是实用器,数量多为3~6件;一套是以低温陶制品为显著特征,以牛车为代表,伴出豆、壶(扁壶、圆形壶)、盘、匜、甗、案、囷等生活用器及各类型俑、动物等新式随葬器物,所葬之器皆为明器,大多施有彩绘,数量差异较大,少者9件,多者60余件[1]。

墓主人应是当时已建立了一定军功,具有一定身份地位的低等武士,牛车及壶、囷代表了粮食,盘、匜、甗、案暗含了对贵族生活的反映或向往,角抵、骑马、乐舞等场面亦当是对贵族生活的反映或向往。在M9、M49中,还发现有铜剑、铜戈、铜镞等实用兵器,也可体现其“士”的身份。在M9出土的铜戈上还篆刻有“阳仿”二字,至于其是否具有身份解释的意义还有待于进一步研究。

值得关注的是,此类兼具“传统随葬器物”与“新式随葬器物”的“混合”墓葬在米家崖秦墓及其附近地区共发现26座,年代集中在战国中期至战国晚期早段,与共存的同时期其他秦墓相比,随葬品中多了一套明器化的低温陶器,是比较特殊的一批秦墓。

此外,米家崖秦墓的特殊性还体现在出土的陶俑上。不仅有数量众多的驾驭牛车的驭车人[2],还有惟妙惟肖的乐舞杂技形象及形神兼备的角抵力士、骑马人等,其年代之早、类型之全、数量之多、制作之精妙,都是前所未有的,极大地弥补了东周秦俑的空白,丰富了我们对于战国秦墓和秦服的进一步认识,同时对于秦始皇陵兵马俑的制作工艺及发展源流等方面的研究亦有着重要的意义[3]。

最后,通过梳理秦墓中模型牛车的随葬历程,我们发现其分布、发展与秦的东进统一进程相一致,具有十分明确的人群指示性[4],当为秦人首创。牛车常与囷、壶、甗共出,侧面反映了秦人的重农思想。再结合东周时期齐鲁、楚及三晋地区俑的出现时间、制作工艺、类型、组合、服饰等因素,推测秦地乐舞杂技俑的出现当与齐鲁地区俑的影响有直接关系,角抵俑和骑马俑用于随葬当是秦人尚武乐战在墓葬中的表现。

[1]判断其为明器,主要有两方面依据:一是,皆为低温陶制成,制坯成型后,略加晾晒或烘烤而成,质地酥脆,不具有实用功能;二是,器形较小,除壶、囷与一般陶器中的同类器等大外,其余都是10~15厘米高,不具有实用功能。此外,器物普遍装饰彩绘,以红、白二彩为主,少量黑彩,以象征人或动物的肤、发、五官及青铜、木质器物的细微特征等,明器意味浓厚。

[2]关于牛车和驭手俑的判定、牛车的功用及随葬意义等见曹龙.泾渭秦墓出土低温陶牛车研究[J].文博,2019(5).

[3]关于乐舞俑、角抵俑、骑马俑及杂技俑等判定及解读见曹龙.泾渭秦墓低温陶俑的发现与研究[J].考古与文物,2020(5).

[4]同[2].