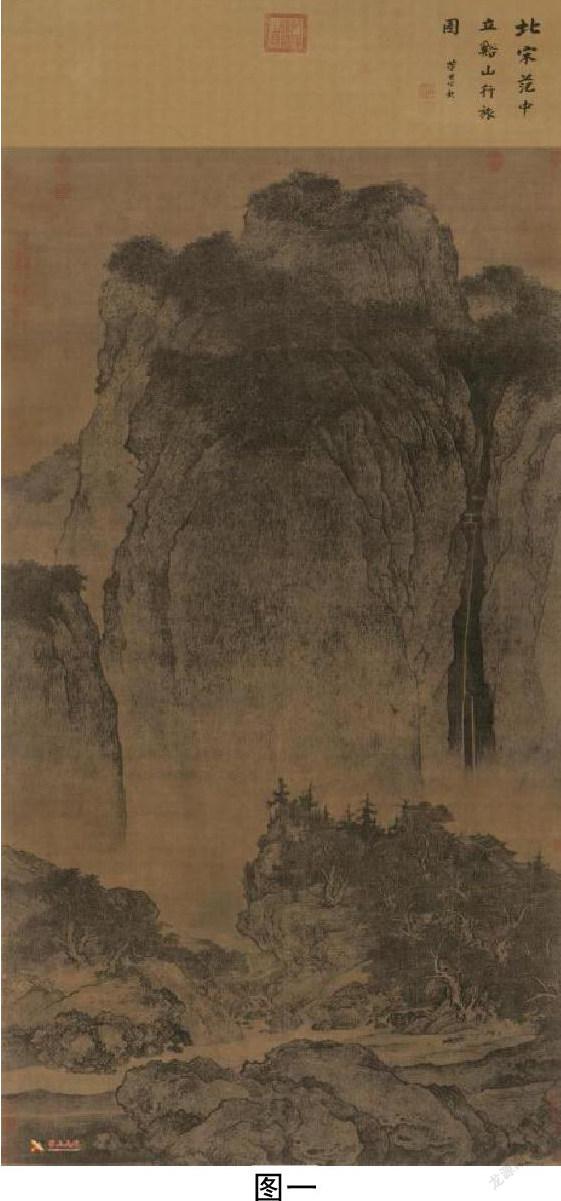

简析《溪山行旅图》

2021-11-12曹凯

曹凯

摘要:全文主要从《溪山行旅图》的历史背景和文化背景分析,从整幅画的技法,造型关系等来简单剖析的同时更深层次传达出来的不止是人与自然的和谐乐章下的直观表达,还包括范宽寓情于景的超然洒脱。多角度来看该画的创造与表达更像是上帝对自然美的一种总结与升华。范宽寓情于景,多描绘心中真实的景观,源于积累却高于现实,把绘画意境深度的展现给观者,引发大家更深层次的思考。

关键词:范宽 技法 自然 意境

一、作品简介及作者介绍

作者,范宽(950—1032)。宋代绘画大师,又名中正,字中立,汉族,陕西华原(今陕西铜川耀州区人)。性疏野,嗜酒好道。擅画山水,为山水画“北宋三大家”之一。

《溪山行旅图》(台北故宫博物馆藏)绢本双拼,水墨画,表现北方山水特征,长206,3CM,宽103,3CM。一千多年的历史长河中,被历代文人雅士所珍藏。董其昌评价此画为“宋画第一”,并为其题跋。徐悲鸿在世时曾高度评价此画:“中国所有之宝,吾所最倾倒者,则为范中立《溪山行旅图》,大气磅礴,沉雄高古,诚辟易万人之作。关于这副传世名作还有一个小故事发生,一般只要研究中国画历史的都知道,在宋代画家们很少在作品上题字署名,当然也包括范宽的《溪山行旅图》,其中在原画的右上方虽然有明代大咖董其昌为其题跋,但是毕竟没有作者本人的署名,所以这副画的真假历来在专家学者心中有所疑惑,甚至是怀疑,不过多数人还是在心中更愿意相信画是真的,但就是没有直接的证据证明,作为画谜这个问题怎么能行那!就在1958年大画迷李霖灿先生从画的右下角树丛中发现了画家的签名,据说当时用的是考古用的网球法才发现了范宽的签字,自此以后悬在人们心头的一个问号终于是水现云开了。

二、背景分析

历史的迷沙已被揭去,一副传世经典真正展现在人们眼前。《溪山行旅图》中,巨峰矗立,瀑布随行千丈,气势雄伟,壮观。近景中描绘的是一支商旅徒步于山間密林中,点出了主题“溪山行旅”。关于溪山的原型历来都是众说纷纭,有人说是终南山,太行山,华山等,现代学者梁耘(陕西山水画系会主席)、画家韩长生(西安文理学院艺术系教授)却在文章中提到原型更与照金山脉接近些,当然我们从范宽的生活轨迹来看,我个人也是更愿意接受后者。首先从整幅画的构图来看,是典型的北宋巨碑式构图,巨碑式构图,就是有一座巍峨的主山占据画面重要的位置,前景的点缀衬托出山的雄伟,让观者仿佛身临其境般。构图顶天立地,意在表现山之巍峨,古人多喜欢寓情于景,也不难看出作者的胸怀之广,大气磅礴,现代有学者认为其也传达出一种隐居思想,当然更具史书记载来看,范宽受李成,荆浩影响,李成荆浩生活年代社会战乱较多,所以文人画家多避居于山中,所以影响范宽也是必然的,本身范宽此人性格狂放不羁,嗜酒好道,坦率自然,道家崇尚自然,玩世不恭,受老庄哲学之道影响的民间画家,传达一种隐居超然思想也就不奇怪了,同时期理学的发展也为其对自然的思考增加了维度。

三、技法、构图分析

我们从绘画技法来看,范宽使用的是雨点皴描绘山景,统一全画,这种技法使用长点形的短笔,就像雨点打落一样,有节奏感,用笔以长短线条的相互应用,使得物体的质感得以很好的区分,如山之形,石之质感,树之叶等长短结合,极大的丰富了人的视觉感官。我们可以看到远景与近景的山的轮廓形,用线的长短,疏密处理都是不一样的,远景的山上植被与近景的树木在质感的表现上都是有明显的区分,长长的水流与山树的质感也是形成了明显的对比。这就说明作者惊人的控制和组织能力,并没有把长线条画的呆板无力,也没有把短线条画的松散无序。这也得益于中国画的独有的艺术特色。

从画面的构成关系来看,画的顶部有留白处理,这在中国画中是比较常见的,意在体现虚实之感,在中国画中很少对天空和水进行描绘,强调主次虚实之对比。谈到虚实,不难看出,远山的处理上整体体现了上实下虚,前实后虚之意,表现在画中就是远山的上部用笔较为密集,笔墨痕迹重些,而在描绘下方山体的时候用笔越来越疏,墨色也是越来越浅。远山中间的用笔较为密集些,俩侧山体的描绘用笔较为稀疏,且墨色也要淡一些。再看近景中近处的石头山体比远处石头山体刻画用笔上更为清晰,树木和山体的疏密关系也表现为树木密且用墨色较为重些,近景中山体却要疏一些,且用墨色较浅一些,从近景远景中作者对疏密聚散,虚实表现的较为清楚,尤其是远景和近景交汇处通过远山的虚来表现近景的实,以上无不在体现画面的空间和主次的关系,说明古人是非常重视透视的。但相对于现在西洋画处理空间角度来看,画中远景是一座很高又巍峨的山,一般处理俯视时,才用上实下虚的手法,但显然来看画中山的空间角度并不是俯视之角,近景和远景反而更偏平视一些,从画面当中我们是能看出作者有空间上的处理,但透视的处理确实移动式的,多点透视的,而西方的透视是定点透视的。远山虽不是俯视,但却有上实下虚的处理,从图中来看,下虚更是为了对比近景,同时也是虚化,延伸了远近的距离感,天空是留白处理,远山与近山相交处也做了留白处理,此时整体远山如处在云中一般,虚无,飘渺,增加了一种神秘色彩在其中。远山的上方与近山的对比虽然从墨色轻重上区分不大,但是从近景与远景物体疏密细节刻画对比上还是有比较明显的区别的,如近处那一支商旅的描绘也是惟妙惟肖的,近处的树的枝叶也是清清楚楚,细致入微的,说明古人在中国画中不仅重视画面空间的处理,更加注重细节的描绘,也是注重观察的表现之一了。

范宽通过雨点皴来表现山石的厚重,抖动的短笔触表现锐利的风格特色,传达北方干燥的山石画法,同时也完全区别于南方山水的表现,例如《潇湘图》中董源运用披麻皴和点苔法来表现江南一带的自然风光。通过上文我们知道《溪山行旅图》宽为一米多,长达俩米多,用俩张绢布合起来所画的,因此在画面上有很多明显的中轴线,在中轴线上恰好有一颗松树,形成了视觉焦点,同时也应该是作者有意而为之,把中线的纵向感没有直接地表现在近景的山石之上,如果直接把中轴线引向山,那样必定会破坏山石的完整厚重感,而作者巧妙的在中线与山石相交处用一颗松树来作为衔接,从而很好的,和谐的处理了中线与山石的相交,也显的画面更加自然,生动。

四、造型关系分析

从画面的造型关系来看,近景的山石造型变化万千,且各不相同,描绘的也是细致入微,从边缘线就可以明确的看到,并不是呆板的刻画,如近景上边缘从右往左看,我们依次能看到松树和灌状树还有房子山石相互叠压的关系,表现的非常生动自然,单从造型的边缘线上来看,范宽对于自然的觀察是十分到位的。再从近景中松树和灌状树的细节描绘看,松树挺拔矗立,灌状树的枝干参差错落,颗颗各不想相同,且各具特色,姿态万千,这也正是作者长期积累所观察出来的。而远山的造型特征上则是显得更加整端了好多,从边线造型上多为大的形体转折,但却不显空洞,反而在作者高超的画笔下更显,高山的巍峨苍劲,远山也主要分为三部分,中间山与俩侧山,中间山在画面布局上占面大,俩侧山则依次在高低和占远山比例上各不相同,其中在远山右侧的山与中间山之间作者安排有瀑布流淌,静动结合既打破了重心完全落在中间主山上(远山重心稍微偏右移一些,避免重心完全落在中间,画面变的呆板),又增加了远山的构成层次。这样在画面的布局呈现中也不显呆板,反而增加了远山的形式美感,为整幅画面争光添彩。再返回来看近山,近山从布局上也大概分为俩部分,一部分占近山面积较大,另一部分占面比较小,中间以一条小路隔开。占面比较大的一部分相对于远山来说更加靠近些,且物体布局更加密集一些,作为近山的主体部分,也是整幅画的中心,所以才把远山下方留白与其增强视觉冲击力,突出主题。前面谈到近山分为了俩部分,一部分为近山的密集区,一部分则是相对简单一些,形成了整体的疏密关系,中间则是一条留白的小路,从近山的布局和远山的布局上有着异曲同工之妙。小路的右边有一支商旅向着近处走来,商旅的动态表现刚好与远山的瀑布相呼应,丰富了人的思维意识形态的活跃性,更能让观者感受此画的意境之美。

结语:从该画的历史文化背景以及对整副绘画的技法、空间布局、造型来看整幅画的创造与表达是一种高于现实的输出,同时作者又寓情于景,在人与自然和谐乐章中增强了该画的意境表达。多角度再看更像是上帝对自然美的一种总结与升华,画面表现的是理性却要高于理性;接近现实却又高于现实;宏观的表达却又不失微观的流露,更像是现代绘画中形而上学的表现。古人多寓情于景,多描绘心中真实的景观,源于积累却高于现实,范宽此画亦是如此。这在同时期中世纪欧洲国家是完全没有的,中世纪欧洲美术总体上受宗教所约束,主要表现宗教人物和祭坛画为主,缺少了画家个人对自然的感悟与表达。再看现当代的中西方艺术对比,我们是否能在传统与当代中重新认识或者提炼传统中国画中优秀的认识世界和自我表达的方式方法,如道家中所提到的大道无为,道法自然,注重人与自然的和谐相处,合理的把中国画中的意境应运于艺术创作中去。

参考文献:

[1]为什么范宽的《溪山行旅图》最能代表华夏山水画 . .新浪收藏 . 2016-12-11