海绵城市理念在湿地公园建设中的应用

——以苏州白洋湾湿地公园为例

2021-11-12陈雪文陈长青

陈雪文,陈长青

1.苏州高新区狮山横塘街道建设管理服务所;2.中国建筑第八工程局总承包公司江苏分公司

一、建设背景

苏州具有2500多年悠久历史,是吴文化的发祥地和集大成者,是江南水乡文化的重要支脉,苏州的水具有重要的文化价值,为城市带来了独特的城市格局、景观以及繁荣的经济[1]。苏州地势低平,多年平均年降水量在1100毫米左右,生物多样性丰富,生态系统稳定,生态环境质量良好,河网水系纵横、湖泊湿地众多,水生态类型多样,河流、湖泊、湿地、洲滩、岸坡等景观单元交错分布,形成了具有鲜明特色的“江—河—湖—塘”区域水生态生境体系。2016年,苏州成功入选江苏省首批省级海绵城市建设试点城市,随后即在全市范围内大规模启动了海绵城市试点建设工作。通过几年的工程建设及不断的模式创新,已经逐步形成了全主体单位参与、全范围保障、全流程覆盖、全要素统筹、全维度支撑、全链条带动的海绵城市建设的“苏州模式”。“海绵城市”的重大意义在于其利用一系列生态措施来管理城市区域发生的雨洪。

我国20世纪初以来雨水主要依靠地表径流排入就近水体或者通过修建集中式排水管道等灰色基础公共设施进行收集排放,鲜有对其有效的收集处理措施。随着社会的进步,如今的雨水管理将更更多的关注径流污染和水体保护。

苏州水系发达,城市内人工湿地数量众多。这一先天条件无疑为人工湿地应用于苏州“海绵城市”建设提供了巨大契机。在控制雨水径流方面,人工湿地在控制雨水径流方面的固有优势完全符合《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建(试行)》对低影响开发(LID)设施的要求,这对“海绵城市”的建设意义极大。苏州市打造了石湖、金鸡湖、独墅湖、虎丘湿地等一大批在国内享有一定知名度的集景观、娱乐、休闲、防洪、调蓄等多功能于一体的城市河湖水系治理的样板工程。这些大面积的绿地和河湖湿地等生态结构网络,可以在下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,已经成为苏州市的“海绵骨架”,为苏州市建设海绵城市建设奠定了良好的基础。本文以苏州白洋湾湿地公园海绵改造项目为例,阐述了建设方案中低影响开发设施建设与水生态改善相关适用技术的应用情况,以期为今后的湿地公园海绵改造项目提供工程实践的参考与借鉴。

二、项目建设概况

(一)海绵城市试点区及白洋湾公园位置

白洋湾公园位于苏州市金阊新城东南部,北临G312国道、东与虎丘风景名胜区相邻、南接虎池路、西靠白洋街,隶属苏州海绵试点区金阊新城提标改造示范区,项目属于公园与绿地改造类项目。白洋湾公园是一个大型开放式湿地公园,周边主要为居民区及风景区,人口密集,人流量大。本项目占地面积约为12.10公顷,其中沥青道路约0.8公顷,占总面积6.5%,硬质铺装约0.45公顷,占总面积4%。绿化面积约10.45公顷,绿化率86.5%,水面面积约0.4公顷,占总面积3%,现状综合径流系数0.25(见图1)。

图1 白洋湾公园在试点区的位置

白洋湾公园海绵化改造前与周边水体连通性一般,湖泊型水体特征导致其与外界水体交换频次较低,水体富营养化,水面上有藻类漂浮。公园外围有地块正在施工,造成外围泥土堆积,且施工可能对白洋湾公园水体水质造成威胁。公园内部停车位多为硬质化铺装停车位,年久失修易造成积水。公园内部部分绿地在降雨时积水严重,导致植物长势一般。

(二)改造方案

1.改造理念及目标

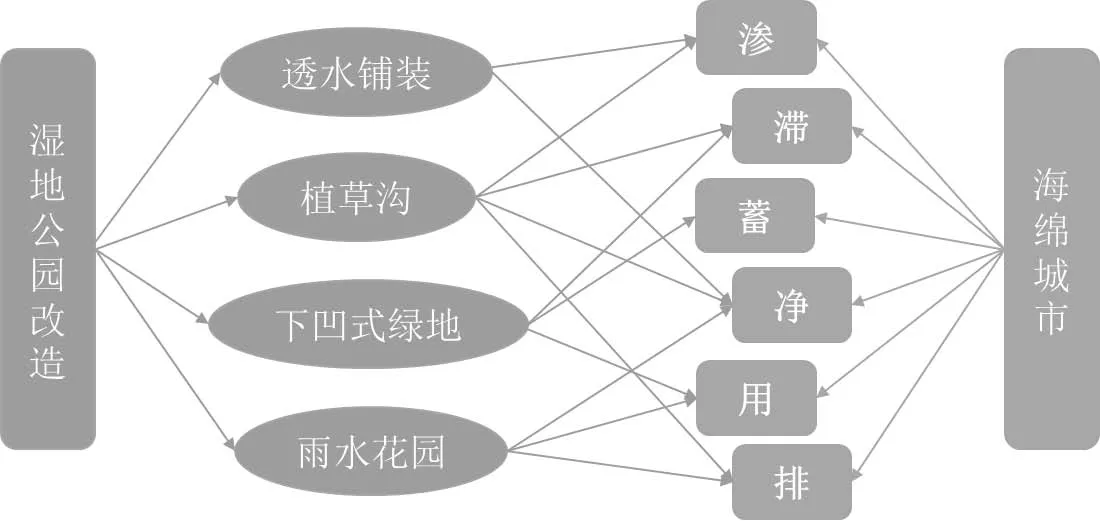

从生态系统服务出发,通过跨尺度构建公园海绵系统,尊重自然本体特征,统筹考虑自然和社会交互因素,建设过程中注重景观功能和美观性的同时,充分发挥其生态功能,利用自然途径与人工强化措施相结合的方法,因地制宜地将“渗、滞、蓄、净、用、排”六字方针巧妙应用于白洋湾公园海绵的建设中(图2),使得改造后年径流总量控制率达到75%,面源污染削减率不低于45%。

图2 白洋湾湿地公园改造中低影响开发措施与海绵城市理念交互关系

2.具体节点改造措施

为解决白洋湾公园地块内部存在的各种问题,同时将周边存在的问题和需求一同纳入考虑,采取以下海绵化改造措施:

(1)保留现状较好的绿化区域,对植被缺失、黄土裸露区域重新增补绿化,增设雨水花园;雨水花园可以通过植物、土壤以及微生物系统蓄净、净化径流雨水。雨水花园形式多样、适用区域广、能够较好地与景观结合,具有较好的径流控制效果,且建设与维护费用较低[2]。本项目中雨水花园主要设置在公园内几处地势较低处,通过重力流收集道路径流雨水,同时通过多层透水结构中的填料截流、植物的吸附净化,提升截流的雨水水质。

(2)将现状园路及小广场非透水铺装改为透水铺装;透水铺装能够原位将地表径流就地滞留渗透,其垫层结构相当于一个蓄水层,能够起到短期雨水蓄集以及初步过滤的作用。该工艺主要由透水面层、透水找平层、透水基层、透水底基层和土基层组成。按照面层材料的不同可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装。嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于渗透铺装。白洋湾公园海绵改造主要将园内原先的沥青路面全部改造为钢渣透水混凝土路面,原铺装路面改造为透水砖铺装路面。

(3)在园区部分区域增设植草沟;植草沟是指种植有植被的地表沟渠,可收集、输送和排放径流雨水,并具备有一定程度的雨水净化作用,可以用于衔接其它各单项设施、城市雨水管渠和超标雨水径流排放系统[3]。本项目利用原有地势情况增设植草沟,利用其输送并净化一部分径流雨水。

(4)在园区部分区域增设下凹式绿地;下凹式绿地是通过绿地下沉达到蓄渗、净化径流雨水的设施,其可控性高,工程化特点明显[4]。本项目中主要设置在白洋湾公园的东北方向较大绿化空地处,用于收集路面和绿地雨水,以缓解地面径流对雨水管网的压力,同时收集路面雨水,并通过下渗、过滤后导流至雨水系统。

(三)运行综合效益分析

白洋湾周边地块与公园之间有水体阻隔。周边道路及小区雨水先汇流至各条水体,再流经白洋湾公园最后汇入公园西侧的运河。为发挥片区综合效益,计划将公园周边水体引入公园内部的下凹式绿地、生态湿地、湿塘等各类海绵设施,净化后再排入运河。

采用模型分析白洋湾公园及其周边的径流组织关系,划定白洋湾公园汇流范围,模拟海绵改造后的白洋湾公园及水体对周边片区的污染物削减能力。

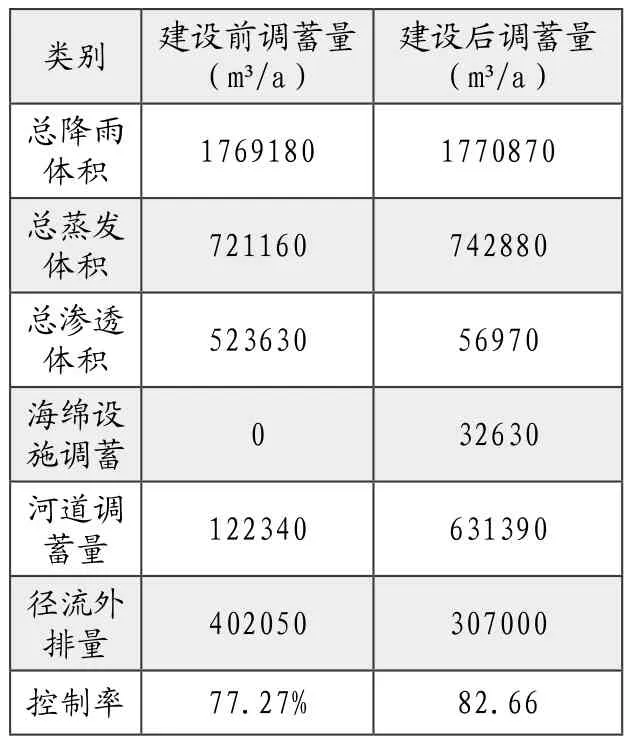

白洋湾河道周边由西山庙港闸、木头桥浜闸、僧塘圩南港闸,白洋湾西侧、南侧则由其余闸站控制,在常规阶段未启动排涝模式时,白洋湾可看作是一个封闭的有一定调蓄空间的静止水体。通过测算可知白洋湾周边水域面积为24.45公顷,调蓄深度为0.6米,将此水体调蓄空间概化为调蓄池,进行全年实测降雨径流调蓄模拟,得到海绵改造前后河道调蓄深度曲线,考虑河道调蓄能力海绵建设前的径流控制率为77.27%,建设后的径流控制能力82.66%,改造前最大深度为3.3米,改造后最大深度为3.28米,为均未超过最大调蓄深度,说明改造后的白洋湾公园对该汇流范围的地表径流控制有明显的提升(见表1)。

表1 海绵建设前后白洋湾及周边区域径流控制能力(考虑河道调蓄)

海绵设施及技术手段不仅可有效控制地表径流量,对地表的径流污染也可以有效削减[5]。SS往往与其他污染物指标有一定的相关性,因此选取SS削减比例为污染物削减能力代表参数,采用模型评估改造后白洋湾公园及水体对汇流范围内的污染物削减能力,经计算可知,白洋湾公园及水体对汇流范围内的污染物削减率可达到64.62%(见表2)。

表2 白洋湾公园对周边区域径流污染物削减评估表

三、结语

海绵城市建设关注于城市水生态和水安全两大主题,它将公众对水的认知提高到一个全新的高度。随着全国范围内海绵城市建设的不断推广,在以后城市规划建设的各个环节都会增加对水水生态和水安全的考量。白洋湾公园项目作为苏州海绵试点区内最重要的公园绿地类典型示范项目之一,其改造方案采用雨水花园、透水铺装、植草沟以及下凹式绿地等系统化技术手段,可将年径流总量控制率由77.27%提高至82.66%。同时,该改造工程还可有效削减面源污染,经模拟计算可知,对汇流范围内的污染物削减率为64.62%,但其海绵功能的长效保持及建设效应的客观评估,后期仍需开展长期连续的数据监测与测算分析工作。