基于知识图谱的乡村景观变迁研究进展

2021-11-12雷博健

张 瑛,雷博健

(中央民族大学管理学院,北京100081)

乡村景观是人类活动与自然环境良性互动营造的景观综合体,具有动态性。一方面,它会随着时间的推移而变化,是对需求(城市发展、基础设施和生产)的反映[1];另一方面,当它受到干扰因素影响时,也会发生变迁或演替。在过去的数十年间,国民经济的成长和城市化进程的加快带动了乡村的经济转型和产业兴旺,但是却导致了乡村景观的城市化、同质化、模式化和破碎化。于是“乡村”与“景观变迁”两个话题被学者们有意识地连结起来,关于乡村景观变迁(Rural Landscape Change,RLC)的实证研究大量出现。然而,目前尚未有针对RLC 领域文献的专门梳理,仅有部分学者在乡村景观的研究进展或文献综述中略有涉及,且研究时间相对久远,研究方法均为文献定性分析法。

鉴于RLC 的研究逐步扩张和深化,及时了解国内外RLC 领域最新的研究动态,可以为学者提供新的视角。本文运用文献计量分析方法,借助CiteSpace 和VOSviewer 软件分析了Scopus 和中国知网近10年的文献数据,通过定量研究及知识图谱结果,回顾了RLC 的研究趋势,系统梳理了RLC 的研究内容,发现了RLC 的未来研究热点,以期对未来RLC 的研究与实践有所启示。

1 研究方法

1.1 文献检索

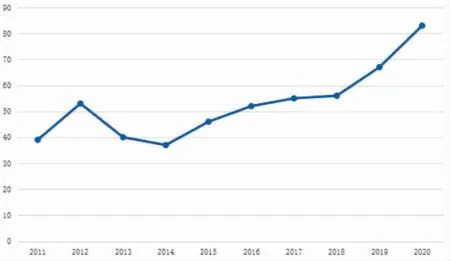

笔者以TITLE-ABS-KEY(("landscape chang*") AND(rural OR village OR countryside)) 为检索式,于2021年1月在Scopus 数据库中进行检索,时间跨度限定为2011—2020,文献类型限制为学术期刊,获得527 篇文献,以CSV 格式导出,作为本研究计量分析的基础数据,从检索的时间分布来看,近10年研究数量整体呈现出上升趋势。其中,2011—2013 处于波动增长期,2014—2017 处于缓慢增长期,2018—2020 处于快速增长期(见图1)。

图1 2011—2020年RLC 文献年度发文量

1.2 计量分析

以Scopus 的527 篇文献数据为基础,使用文献计量工具VOSviewer 1.6.15 版本的共现聚类算法进行文献关键词的共现分析,利用CiteSpace 5.7 R3 版本进行关键词突现分析,进而结合近10年中国知网关于RLC 的研究补充中国进展情况,采用文献综述法总结RLC 的主题内容和前言热点。

2 知识图谱的应用结果

2.1 关键词共现分析

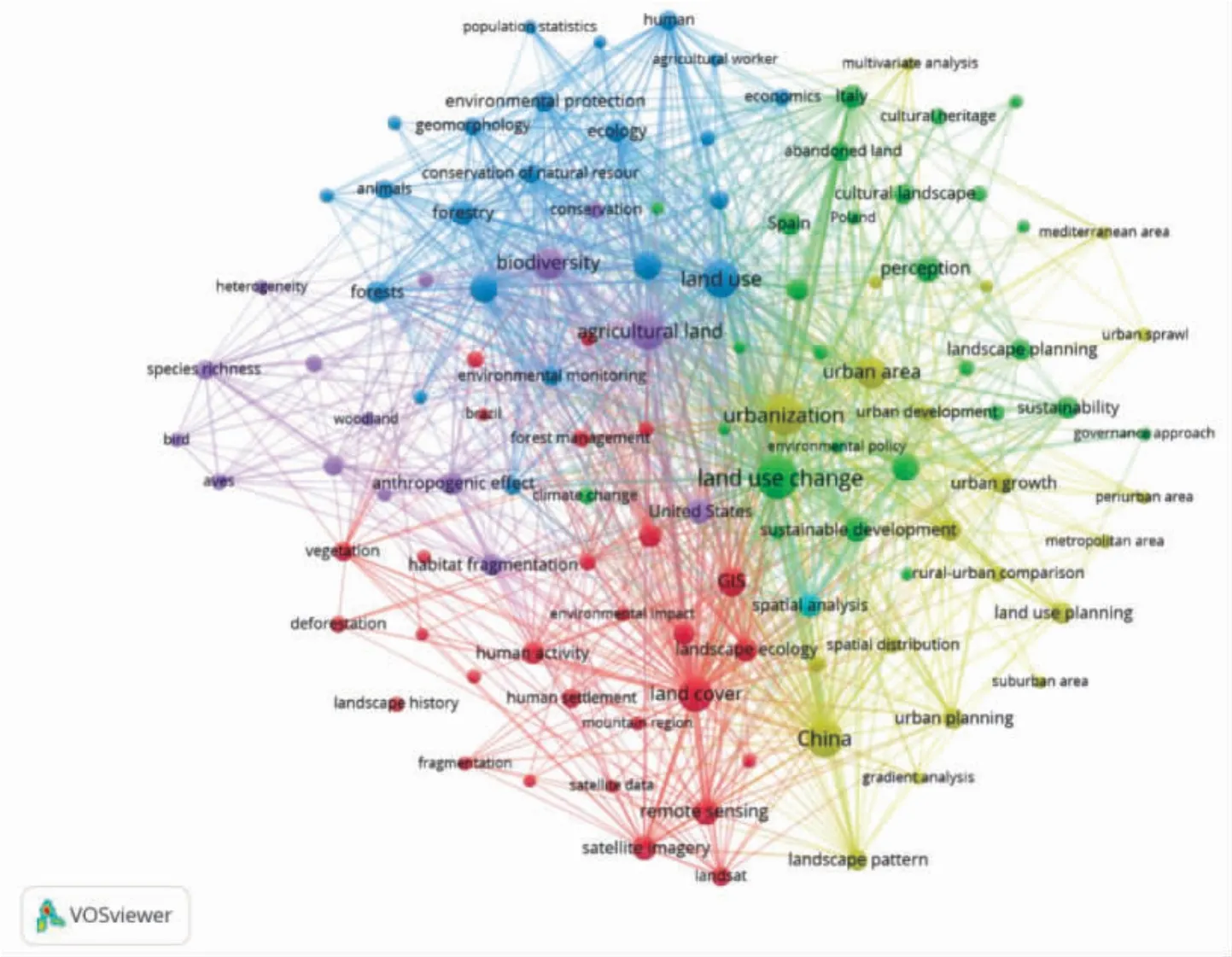

关键词是对文章研究主题的高度概括,可以作为反映某一时期研究热点的重要指标,有助于预测新的前沿话题[2]。将关键词最小出现频次阀值设置为10,从4310 个共现关键词中筛选出128 个,通过分类词典文件(Thesaurus file)清洗重复数据,合并ecosystem 和ecosystems 等单复数形式,删除频次最高但无分析意义的词汇landscape、landscape change等,最终剩余关键词114 个,这一过程有助于加强聚类间的共现联系。

高频关键词在一定程度上反映了该领域的研究热点。近10年RLC 领域的114个高频关键词被分为5 个聚类(见图2)。通过对各个聚类关键词的进一步分析,可以得出五大研究热点主题:(1)红色聚类#1 为利用各种技术手段评估乡村土地覆盖变化的研究。(2)绿色聚类#2为乡村土地利用变化、对生态系统(ES)价值的影响、利益相关者的感知及可持续的土地管理政策和景观规划措施研究。(3)蓝色聚类#3 为乡村土地利用变化对生态系统的影响及环境保护措施研究。(4)黄色聚类#4 为城市化对RLC的驱动作用及运用景观指数评估乡村景观格局动态变化的研究。(5)紫色聚类#5 为农业景观变化的驱动因素及影响。这几个主题不是独立的,各主题之间存在密切的交叉。

图2 RLC 相关关键词共现分析图谱

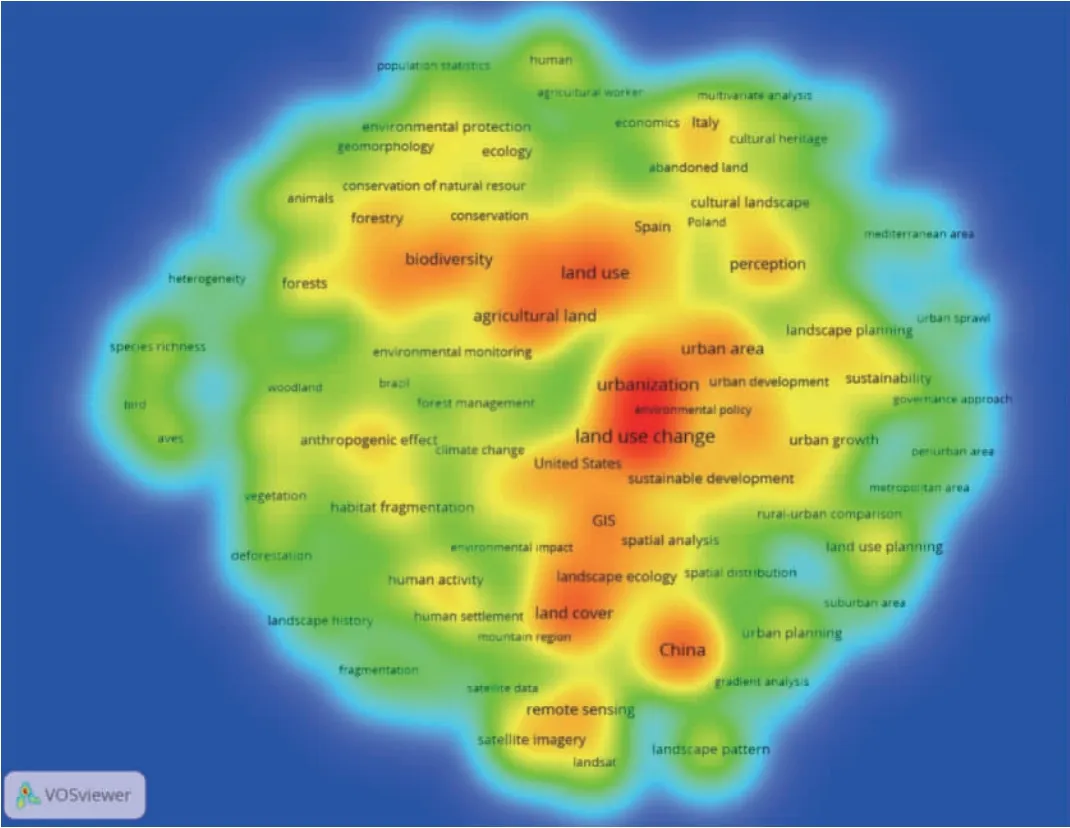

关键词密度图谱上每一点都会根据该点周围元素的密度来填充颜色,密度越大,越接近红色;密度越小,越接近蓝色。密度视图可以快速发现某一研究领域的主要研究内容,从图3中可以看出RLC 的研究重点包括土地利用变化、城市化的驱动作用、土地覆盖变化等方向。

图3 RLC 关键词密度图谱

将关键词的平均时间叠加到关键词共现网络中形成关键词时间叠加图(图4),此时关键词的节点自动变成以时间为依据的颜色分布,颜色越接近蓝色表示出现平均时间越早,越接近黄色表示出现平均时间越晚。从图中可以发现,聚类#3 和聚类#4 中黄色和浅绿色节点较多,RLC 的感知研究、RLC 对ES、传统生态知识和人与自然关系的影响是最新研究热点。

图4 RLC 关键词时间叠加聚类谱图

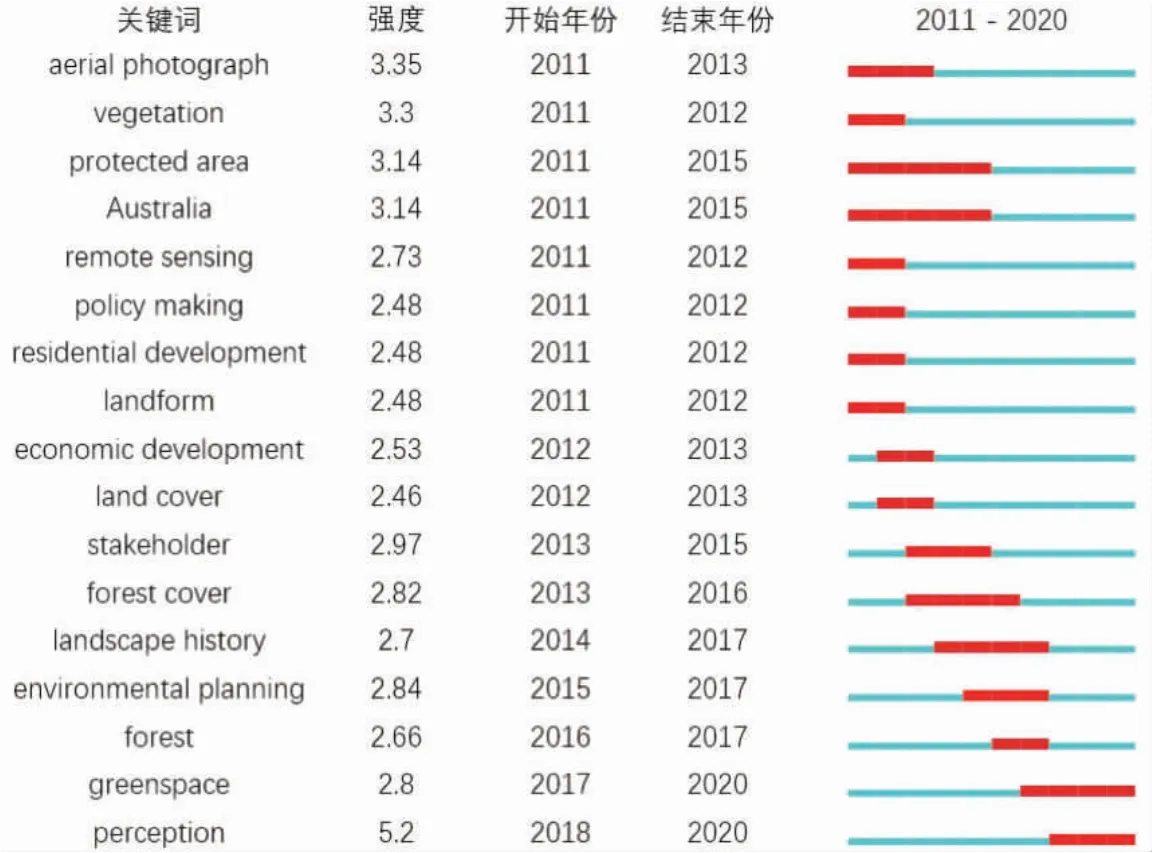

2.2 突现词分析

突现词是指短期内突然频繁出现的关键词,对突现词的分析可以了解研究领域前沿动态。根据图5可以将近10年的关键词划分为三类:案例地选取、研究技术、研究内容。从RLC 的案例地选取来看,保护区是唯一的突现词,对研究RLC 具有典型性和代表性。一方面是保护区为乡村休闲娱乐提供了空间,但是服务设施建设和游客活动却造成了植被损失和土地退化; 另一方面是保护区基于保护目的限制了传统乡村活动,导致乡村文化景观的边缘化。从RLC 的研究技术来看,航拍照片和遥感技术是该领域常用的现代化技术手段。航拍照片结合历史地形图是分析过去某段时间土地利用和景观结构变化的重要技术手段; 遥感技术在制图方面具有广泛、准确、经济、高效的优势,能够为GIS 技术的进一步分析提供图像数据,以解释土地利用和土地覆盖变化对乡村可持续发展的影响。从RLC 的研究内容来看,可以归纳为以下3 个主题:一是RLC 的表征。其突现词包括:植被、住宅开发、地貌、景观历史、土地覆盖、森林覆盖、森林、绿色空间。乡村景观可以被看作是空间的异质镶嵌,既可以通过读取时间动态(景观历史),也可以通过调查乡村中单个斑块的特定特征来解读RLC 的过程,如:住宅开发、地貌、植被、森林等。二是RLC 的驱动因素。政策制定、经济发展突现词明显,农业政策和经济发展都是导致RLC 的重要驱动力。三是RLC 的感知。其突现词包括:利益相关者和感知。感知是近三年出现的突现词,其突现强度最高,利益相关者对RLC 的感知研究将成为前沿热点。

图5 RLC 关键词突现词分析

3 乡村景观变迁(RLC)的研究内容

3.1 表征研究

RLC 主要表现在乡村景观整体意象、乡村景观组成成份、乡村景观单元的空间位置、乡村景观的区域组合、乡村景观要素之间的拓扑关系、乡村景观环境等一系列乡村景观的特征项目上[3]。学者们普遍从某个乡村个案入手,来探究某个时段RLC 的特征和过程。

乡村土地利用变化和农业景观变化出现了新的态势。土地利用变化方面,主要体现在长期变化。Paudel和Yuan 揭示了美国明尼苏达州双城1975年—2006年城市面积扩大82%,农业和森林用地被城市用地取代,乡村景观变得单一[4]。但在发展中国家,4~5年时间内乡村景观就会发生变化[5]。肖禾等对2009-2012年北京大兴等6 个村庄调查发现,建筑用地增长速率减缓甚至下降,农田下降减缓,乔木面积增加,但湿地等其他用地依然保持下降并成为主要的用地来源[6]。此外,中国的“空心村”现象和欧洲的“垂死村”现象普遍,其特点是土地利用率低下,房屋闲置,土地撂荒,大量人口迁入城市[7-8]。农业景观变化方面,农业景观逐渐消失、破碎、转化和隔离[9]。传统农耕景观被现代农业景观所取代,大量水田向旱地转变,种植结构由全部种植粮食作物转变为主要种植高经济价值作物[10]。

乡村景观向休闲服务设施景观的转变已经成为全球现象[11]。当前土地利用模式的不可持续性主要表现为:旅游用地不断增加与有限的乡村建设用地的冲突,土地利用不合理,扩张不规律,由此造成乡村性的丧失[12]。旅游诱发的RLC 也体现在形态和功能的转化上[7],RLC 的5 种类型是添加、延伸、定制、改造、修复[13]。陈丽坤发现旅游开发令生活空间变为经营空间,民居景观从本土社会脱嵌而出[14]。未来30年乡村文化景观发展要么是土地撂荒和景观产业化的结合,要么是多功能的、具有地方特色的景观未来[15]。此外,乡村声景观也日趋恶化,经历了从原真性声景阶段到过渡声景阶段再到旅游新声景阶段的变迁过程[16]。

新乡绅介入乡村,推动乡村社会结构重组。RLC 重要标志之一是乡村绅士化[17]。新乡绅独特的文化品位和消费需求促使乡村的自然、文化与政治景观发生变迁,改变了乡村原有的社会结构,如:族群边界区隔、阶层分化明显、社交网络分异、文化信仰冲突等。Sutherland 提出了从现有的农户内部产生的“农业绅士化”概念,有别于乡村和城市绅士化,他们的多元化活动增加经济资本积累,推动文化资本变化,从而导致了RLC[18]。

3.2 驱动力研究

近20年景观变迁的驱动力和驱动力概念不断演化发展,在景观研究中占有不可或缺的地位[19]。RLC 不仅在于构成要素的变化,更具有深层次内涵,这是自然历史和社会经济等因素综合作用的结果。Masunungure发现气候条件、社会经济政策及与发展有关的项目是南非两个村庄景观变化的主要驱动力[20]。Plieninger 等评估未来乡村文化景观变化的驱动因素,全球层面包括国家支持/法规与自由市场经济的对比、能源密集型生活方式与低能耗经济的对比;地方层面包括消费者对本地食品需求和对当地文化景观的欣赏水平[15]。

人类活动在乡村景观的塑造上起着重要作用。翁时秀等指出正式权力与非正式权力、政府与村民的互动推动了古村落景观的变迁[21]。除此之外,开发商、游客也会对RLC 产生重要的影响[22]。其中,全职土地所有者对RLC 负有最大的责任[23]。此外,不适宜的人类活动造成了景观结构和生态功能发生了不可逆转的变化。Cabral 等指出景观破碎化和异质性与人类农业发展、木炭生产、腰果种植、建筑木材收集等土地利用活动有关[24]。

农业政策是农耕景观变迁的关键驱动力。Bezák 等对斯洛伐克5 个山区农业景观变化的分析表明,社会主义集体化政策对农业文化景观的影响一直持续到现在,并可能在未来发挥作用[25]。王晓军等认为中国农耕景观格局变迁的驱动力在于以中国农耕体系工业现代化为指针的农业政策, 这些政策的结果导致了传统农耕体系的衰落[26]。

土地撂荒既是欧洲RLC 的表现,又进而产生了严重地社会和生态后果。从欧盟层面来看,农田撂荒经常发生在农业生产条件不利地带,主要驱动要素是农业边缘化和农村人口的下降[27]。从国家层面来看,与居住区的距离、财政支持不足、农民积极性缺失[28]、不利的农业条件[29]是决定因素。从地方层面来看,补贴和土地质量[30]、可进入性[31]、与乡村中心的隔离和距离[32]是主要动力。土地撂荒与其他驱动因素相互作用造成农村森林格局变迁[33]和土地退化[34]。随着时间的推移,土地撂荒区域出现了植被恢复现象,与这种现象相关联的问题包括:生物多样性丧失、火灾频发、土壤侵蚀;荒漠化、文化和审美价值丧失、景观多样性破坏和水资源供应短缺[35]。

乡村旅游的不合理开发引发乡村景观的反向变迁,破坏了“乡村性”,降低了乡村景观的旅游吸引力[36]。邱云美通过对比两个原本近似的畲族村落,发现近些年旅游经济在沙溪村的嵌入,致使两个畲族村落的价值观念、族群认同和政策支持出现差异,进而导致村落表现出明显地景观变迁差异[37]。Mitchell 考察了3 个加拿大村庄,发现乡村社区从以生产功能为基础的状态向多功能状态过渡,并指出这种过渡是由“创造性破坏”和“创造性增强”的双重力量驱动的[38]。

3.3 感知研究

研究居民对RLC 的感知有助于更好地理解景观动态和社会赋予景观的意义,最终实现可持续的乡村景观管理和规划。居民感知RLC 内容复杂,不同个体特征、处于不同环境的居民对RLC 的感知差异明显,Leite发现年龄是农民景观偏好差异的重要因素,而非性别[39]。Williams 认为在某些地区和某些社会群体中非传统土地利用政策更容易被接受[40]。

普遍来看,居民对RLC 更偏向消极态度。欧洲学者发现居民感知与土地撂荒的社会性后果联系紧密,负面感知十分常见[41-42],在发展中国家,负面的感知通常伴随着负面行为。城郊小农认为肥沃的灌溉用地减少威胁了他们的生计,增加他们的不安全感,为了弥补生产空间的缺失,许多小农试图在农业生态区扩大土地利用[43]。这种消极的感知是由于居民对传统生活方式和乡村景观怀有强烈的地方依恋[42]和地方认同,当然个人与地方强烈的情感联系也可能使居民产生积极的感知,彭建超等发现地方认同与中国农村土地整治工程的质量对景观的正向变迁感知起着重要的中介作用[44]。

居民对景观变化、ES、可持续生计三者关系感知复杂。居民普遍能够感知ES 的类型,并重视ES 的供应,但是居民仍然认为耕地比森林更重要,且ES 成为导致他们贫穷和缺乏其他机会的结果[45-46]。实际上,从森林景观过渡到农业景观不一定会带来更好地生计结果,还可能丧失放牧的土地和饮食多样性[47]。

其他利益相关者感知方面,Javier Caletrlo 研究旅游者对景观变迁的承受力,并试图找到临界值[48]。Zagaria 等从多个利益相关者出发,探讨当地农民维护种植园的能力和意愿,并将游客的景观偏好纳入其中[42]。

以上可见,RLC 感知的研究对象把农民作为一个整体,或仅基于某一变量对农民进行分类,但是这对于感知不同管理策略和由此引起的景观变化来说,是很差的评价因子,特别是随着新乡绅嵌入乡村,农民类型越来越丰富。因此,需要构建基于农民个性属性的类型学,捕捉农民对乡村景观的地方依恋作用。此外,研究利益相关者对景观变化的差异化感知将是讨论未来景观发展的重要内容,特别是在解决发达国家农业撂荒和发展中国家农业扩张问题上。

3.4 影响研究

工业化带来的乡村景观简化会侵蚀人与自然之间的联系、社会关系,在极端情况下可能会严重破坏关系价值[49]。以农业工业化为表征的景观简化,被认为是陆地生态系统的主要威胁,它会影响ES 的多样性。尤其是那些参与调节生态过程(调节生态服务系统)或与精神富裕、文化或地方认同(文化生态服务系统)有关的服务。Auer 等认为农业化的代价是自然环境的严重损失和维持文化生态服务系统的乡村生计变化,并影响了与文化生态服务系统相关的无形价值和社会习俗[50]。Tolessa 的研究表明:由于1973-2015年埃塞俄比亚中部高地耕地取代森林,造成侵蚀控制、养分循环、原材料供应等ES 的减少,ES 价值损失约369 万美元[51]。仅靠空间数据不足以评估对ES 的影响,Theo 等认为欧盟和国家政策推动景观变化进而对景观服务产生了重大影响,这些影响往往是严重但无形的,包括生物多样性、文化认同和景观特征等方面[52]。相比之下,传统农业景观通常能够保持供应、调节和文化生态服务系统的平衡。传统的管理实践活动被证实更有利于栖息地多样性,例如干草制作、放牧小型反刍动物、砍伐、柴火收集和养蜂等[53]。

3.5 可持续路径研究

联合国可持续发展目标强调,需要更好地处理景观变化与生计和社会福利之间的关系。Macario 等建议结合农业环境政策提升乡村景观的美学价值和娱乐价值,采用ES 付费的方式吸引旅游者,为乡村经济带来真正的资产[54]。肖禾等认为在自然土地数量减少的情况下,重视半自然土地的自然价值,从而有效地保护生物多样性[55]。Goswami 等提出加强对物理和金融基础设施,环境健康与安全,社区的行为变化和政治意愿的规划,以促进景观可持续发展,增加生计机会[56]。Wang 等建议执行科学的土地利用发展规划和生态恢复,以保护生态系统并提升传统村庄的可持续性[57]。与此同时,乡村经济转型背景下,需要建立传统乡村景观和新型乡村经济体之间的关联,可以通过提取乡村景观的内涵要素与乡村经济体的功能、绿地、交通、公共空间、排水、标识等内容进行耦合[58]。

可持续发展科学的一项核心原则是理解当地的生态知识,加强对ES 和景观脆弱性的认知,这是提升社会生态系统可持续性和复原力的关键。Sara 等强调基于生态动力学的本地知识和科学知识的结合有助于制定有效的生物多样性保护策略[53]。Ribeiro 等发现低集约经营的传统土地利用方式有助于提供多样化的ES,并有助于保护文化景观[59]。

在上述议题中,学者们多关注城市化、工业化、乡村旅游、绅士化为乡村生产景观、生活景观、生态景观带来的反向变迁。但是,乡村景观的正向变迁却少有关注,唯有杜春兰表示乡村与城镇化过程带来的产业融合并不矛盾[58]。因此对于“产业融合和乡村经济转型中能否实现乡村景观的可持续发展?”这一问题的回答也就无法达成一致意见。诚然,外力嵌入乡村不可避免地对乡村景观产生强烈扰动,传统与现代、农业与非农、新乡绅与旧乡民的碰撞将加剧人们对乡村景观反向变迁的认知。然而,基于中国的乡村振兴战略与部分案例研读,笔者更倾向于正面看待该议题。在产业融合和乡村经济转型已然成为不可逆转的潮流背景下,以乡村旅游为主的非农化作为一种新的产业兴旺策略进入乡村,在促进乡村文化景观保护、乡村聚落景观营造等方面具有无与伦比的优势;同时,乡村绅士化源于对乡村的地方依恋,他们对城市化和现代化有着深刻反省,具备多元和包容的价值观,能够重现和重构乡村景观价值,走向乡村景观正向变迁。

4 乡村景观变迁的主要研究方法

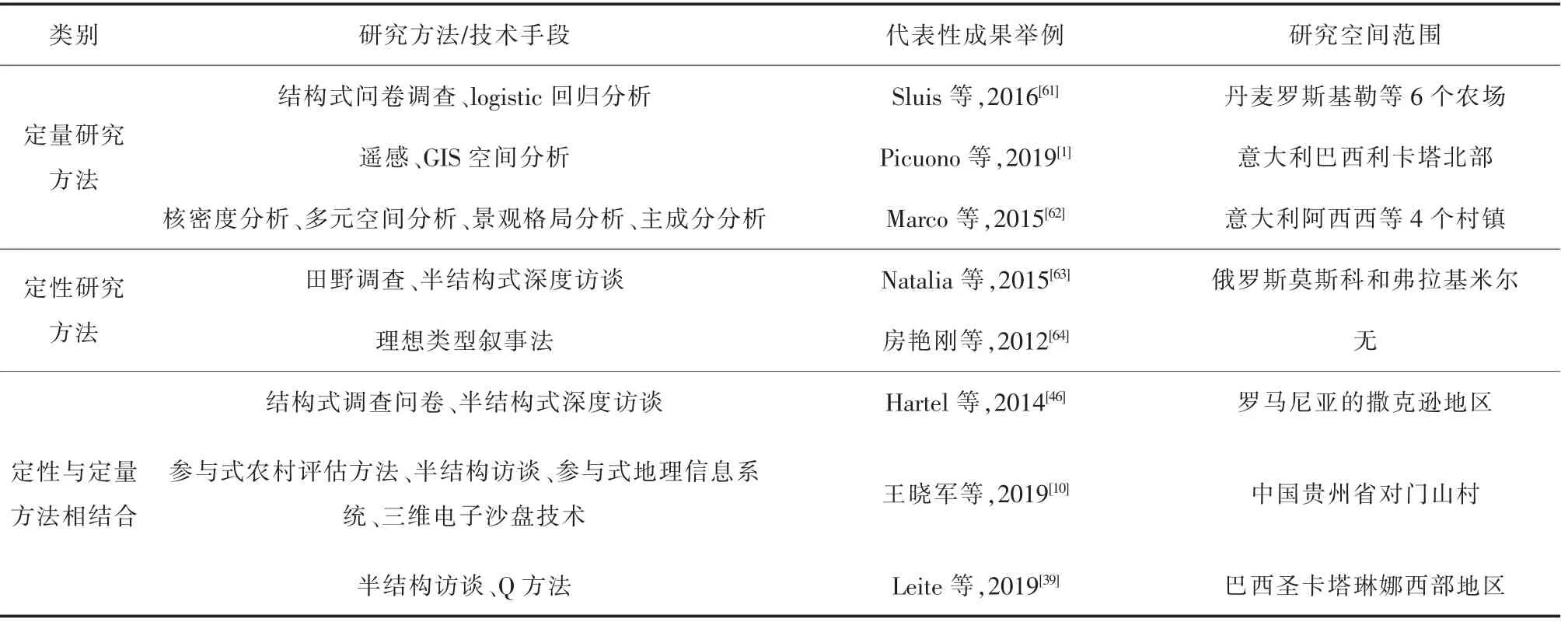

学者们在该领域研究方法的尝试上较为活跃,综合采用了来自多个不同学科的研究方法,如地理学、生态学、社会学、心理学等(见表1)。

表1 主要研究方法、技术手段及代表性成果举例

定性与定量方法相结合成为一种最新趋势。过去RLC 通常是基于多时相卫星图像的空间格局变化研究,便于获取大量数据对土地利用和土地覆盖变化、各驱动力指标进行科学精确地评估和测定。但是却无法解读隐藏在RLC 过程中的深层次信息,例如:人类对RLC 的感知及RLC 对文化生态服务系统的影响。因此,将制图学研究和社会研究方法相结合可以更好地理解乡村景观的变化[60]。

5 结论、不足与展望

5.1 结论

本文基于可视化软件绘制的知识图谱,通过对作者共被引分析、国家或地区合作网络分析、关键词共现分析和突现词分析,掌握RLC 领域的研究热点及前沿方向。

(1)近10年研究数量整体呈现出上升趋势。经历了波动增长、缓慢增长、快速增长3 个阶段。

(2)研究内容聚焦于RLC 的表征、驱动力、感知、影响和可持续路径等,案例地多选取土地撂荒区、自然保护区、乡村型遗产地、城乡结合部等热点区域。

(3)从研究方法来看,RLC 的相关研究综合采用了来自多个不同学科的研究方法,技术手段多样,近年来呈现出定量研究方法与定性研究方法相结合使用以及多种不同学科背景的研究方法交叉使用的新趋势。

5.2 不足与展望

基于以上对RLC 文献的分析与梳理,尚有如下议题存在不足,亟待后续完善:

(1)乡村非物质景观变迁和乡村景观正向变迁。目前学者主要关注乡村的土地利用/土地覆盖变化、聚落景观和建筑景观的功能和形态变化,且多为乡村景观的反向变迁研究。然而,乡村的传统文化、民俗信仰、价值观念、生活方式和生态知识等非物质景观却少有关注。在乡村振兴战略的指引下,乡村景观扮演着正确的指引者身份。品质化乡村旅游和乡村绅士化作为乡村振兴的重要路径,势必会为推动乡村景观保护、重构、活化,是对RLC 表征和正向驱动力的重要补充,也能为其他乡村景观的可持续变迁提供借鉴。此外,基于国家和地方层面对历史和当代驱动因素造成的变迁结果进行比较,以便为未来的发展和解决方案提供信息。

(2)利益相关者对RLC 感知的差异化研究。RLC 的施加者和检验者都会对RLC 产生感知。现有研究大都从当地居民单一个体的感知入手,如何纳入多个变量、基于类型学对当地居民及其他利益相关者进行感知的差异化研究,如何整合在地不同利益相关者的问题感知并提出满足不同利益相关者的景观管理策略将是未来的研究方向。

(3)本土化的政策设计与制度安排研究。RLC 受到多重因素的影响与制约,各国家甚至各地方的社会经济文化环境、发展模式选择等都会造成其变迁差异。如何处理非农化的介入与乡村景观的平衡?如何处理景观变迁、ES、农民可持续生计三者的平衡? 政府治理视角下合理的政策设计与制度安排无疑是解决这两个问题的关键点所在。