低阶煤孔隙结构定量表征及瓦斯吸附放散特性

2021-11-10蒋静宇程远平

蒋静宇,程远平,张 硕

(1.中国矿业大学 煤矿瓦斯治理国家工程研究中心,江苏 徐州 221116;2.中国矿业大学 煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室,江苏 徐州 221116;3.中国矿业大学 安全工程学院,江苏 徐州 221116)

在已探明煤炭储量中,低阶煤广泛分布在我国西北、华北和东北地区[1],其种类主要为褐煤和次烟煤(包括长焰煤、不黏煤和弱黏煤)[2],富含煤层气资源[3]。在我国低阶煤矿区如铁法矿区[4]、沈北矿区[5]等发生多起煤与瓦斯突出事故。由于煤是内部结构复杂的多孔介质[6],气体在煤储层中赋存和运移受吸附和扩散过程的控制。而煤岩孔隙结构对上述过程有关键控制作用[7-8],其孔隙数量及空间分布的非均质性影响矿井瓦斯异常富集和瓦斯灾害[9]。开展孔隙结构表征及瓦斯放散特性研究对低阶煤瓦斯抽采和灾害防治意义重大。

国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)孔隙分类标准为:大孔 (>50 nm)、介孔 (2~50 nm)和微孔 (≤2 nm)[10]。ZHAO等[11]研究表明随着煤阶增加,比表面积呈现先减小后增大的趋势。JIANG等[12]采用压汞(MIP)和N2/CO2吸附法研究了煤化作用对纳米孔隙演化的影响,表明第3次煤化跃迁对微孔发育具有关键扭转作用,而第5次煤化跃迁显著提高介孔孔容。LI等[13]采用N2/CO2吸附法和小角度X射线散射(SAXS)法表征煤中纳米孔隙,表明闭孔数量占比超过94%。CO2吸附法可测定小于1.5 nm 的微孔,N2吸附法可测定小于300 nm的介孔,SAXS可无损表征煤中纳米孔隙[14-15]。尚缺少将MIP,N2/CO2吸附法和SAXS表征手段结合综合表征低阶煤的孔隙结构的相关研究。

YAO等[7]基于N2吸附试验结果,应用Frenkel-Halsey-Hill (FHH)模型计算得到分形维数D1和D2,D1值越大表明孔隙表面越不规则,瓦斯吸附量越高,而D2值越高,瓦斯吸附能力越差。FU等[3]将N2吸附法和MIP测得的煤样孔隙参数与分形理论结合,指出低阶煤孔隙结构有利于煤层气富集但不利于煤层气渗流。YI等[16]研究表明酸处理后煤样微孔更加发育,且促进许多封闭介孔打开,导致D2增加,比表面积亦增加。宋晓夏等[17]基于SAXS法研究构造煤的孔隙结构,表明煤中微孔比例增加时,最可几孔径减小,孔隙表面分形维数增大。

平均随机镜质体反射率(Ro)在0.5%~0.6%时,发生第1次煤化跃变(FCJ),煤的分子结构和孔隙会发生显著改变[18],继而影响吸附瓦斯能力[19]。煤化作用和显微组分对煤的瓦斯吸附能力有重要影响,朗格缪尔压力(PL)主要受显微组分的控制,而朗格缪尔体积(VL)则受煤化程度的影响较大[20]。张慧杰等[21]研究表明,煤中介孔和大孔分布特征是影响煤体瓦斯放散特性的主要因素。有关低阶煤的孔隙结构及瓦斯放散特性,有关学者做了较好的前期研究,而尚缺少孔隙结构变化与瓦斯吸附/放散特性相关性的深入研究。系统研究低阶煤孔隙结构和瓦斯吸附/放散特性对低阶煤突出防治有重要意义。

笔者以4组低阶煤和2组中阶煤煤样为研究对象,采用N2/CO2吸附法、SAXS法和甲烷吸附/解吸试验,引入分形理论,研究孔隙和瓦斯放散特性,为煤矿低阶煤瓦斯灾害防治提供借鉴。

1 取样和试验方法

1.1 取样与参数测定

试验煤样分别取自辽宁省沈北煤田蒲河煤矿、铁法矿区小青煤矿和大兴煤矿、沈北红阳二矿及河南省义马矿区新义煤矿,分别标记为PH01,XQ02,DX03,DX04,HY05和XY06。根据国际化学联合会标准(ASTM,2007),采用5E-MAG6600全自动工业分析仪完成工业分析。根据中国标准GB/T 476—2008《煤中碳和氢的测定方法》,采用德国Elementar公司的元素分析仪进行元素分析。参照国际标准ISO 7404-5,1984《煤的岩相分析法》,使用显微镜光度计(Zeiss,Germany)测定煤样有机显微组分和平均随机镜质体反射率(Ro),煤的高压等温吸附试验参考GB/T 19560—2008《煤的高压等温吸附试验方法》。试验主要结果见表1。

通常认为低阶煤是Ro,max<0.65%的煤[2]。由表1可知,6组煤样Ro测定结果为0.43%~1.09%,结合文献[2]的分类方法,煤样PH01,XQ02,DX03,DX04属于低阶煤,HY05和XY06属于中阶煤,作为对比煤样。低阶煤含水率为5.45%~15.12%,尤其是褐煤PH01含水率高达15.12%。中阶煤含水率相对较低,为1.30%~3.03%。低阶煤的挥发分V为28.04%~42.50%,均高于中阶煤挥发分(20.67%~21.78%)。低阶煤的含硫量小于中阶煤,低阶煤S元素质量分数为0.47%~0.83%,中阶煤S元素质量分数为1.67%~2.88%。低阶煤样中镜质组(V)质量分数为69.3%~96.08%,总体上高于中阶煤样中镜质组质量分数(66.42%~75.93%)。

1.2 试验方法及原理

采用N2/CO2吸附法和小角度X射线散射(SAXS)法综合表征低阶煤微观孔隙结构;开展甲烷吸附/解吸试验,结合孔隙试验结果,分析低阶煤瓦斯赋存和放散特性。

(1)物理吸附法:采用N2/CO2吸附对煤样的介孔和微孔进行测定。试验设备是全自动气体吸附分析仪(AUTOSORB-IQ2)。N2吸附试验是在77 K下进行,测定孔径范围是<300 nm。样品粒径为0.20~0.25 mm,试验前干燥处理。CO2吸附试验是在温度273 K、压力低于3 039.75 Pa进行,测定孔径为0.35~1.50 nm。

气体吸附法是根据物理吸附等温线的形态变化来获得吸附剂的表面性质与孔径分布等参数[22]。温度不变,相对压力P/P0改变时,煤中气体吸附量会随之发生改变[23-24]。N2/CO2吸附试验通过记录不同的压力下的气体吸附量得到吸附等温线,采用BJH模型和DFT模型可计算得到煤的孔径分布、孔容和比表面积等参数[25]。

(2)小角度X射线散射(SAXS)试验:试验在中国科学院高能物理研究所北京同步辐射中心小角散射试验站完成。煤样粒径<0.074 mm,测试孔隙半径为1~30 nm(直径为2~60 nm)。首先记录X射线波长、相机长度以及背底。完成背底测量后进行样品测量,用于对散射强度I(q)扣除背底处理[26]。接着将二维图像转换为散射强度I与距离r数据。散射花样图可表达为散射矢量q的变量[27]。通过分析q-I(q)曲线,可得到煤样孔径分布和分形维数等参数[28]。由于散射体的复杂性,实际散射结果会产生一定偏离[28]。针对偏离的校正方法参考李志宏等[29]提出的方法。对多分散体系来说,当分散体之间的距离大于其本身的尺寸,X射线散射强度可近似为单分散体散射强度的累加[17,28]。使用ASTS软件可计算得到煤样的孔径分布,其基于球形多分散体的分布函数[30]为

(1)

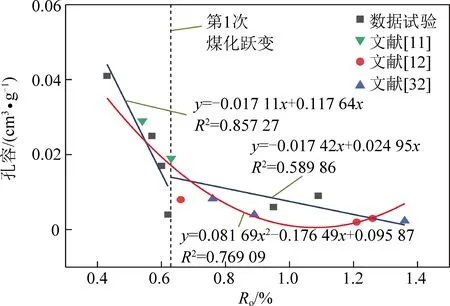

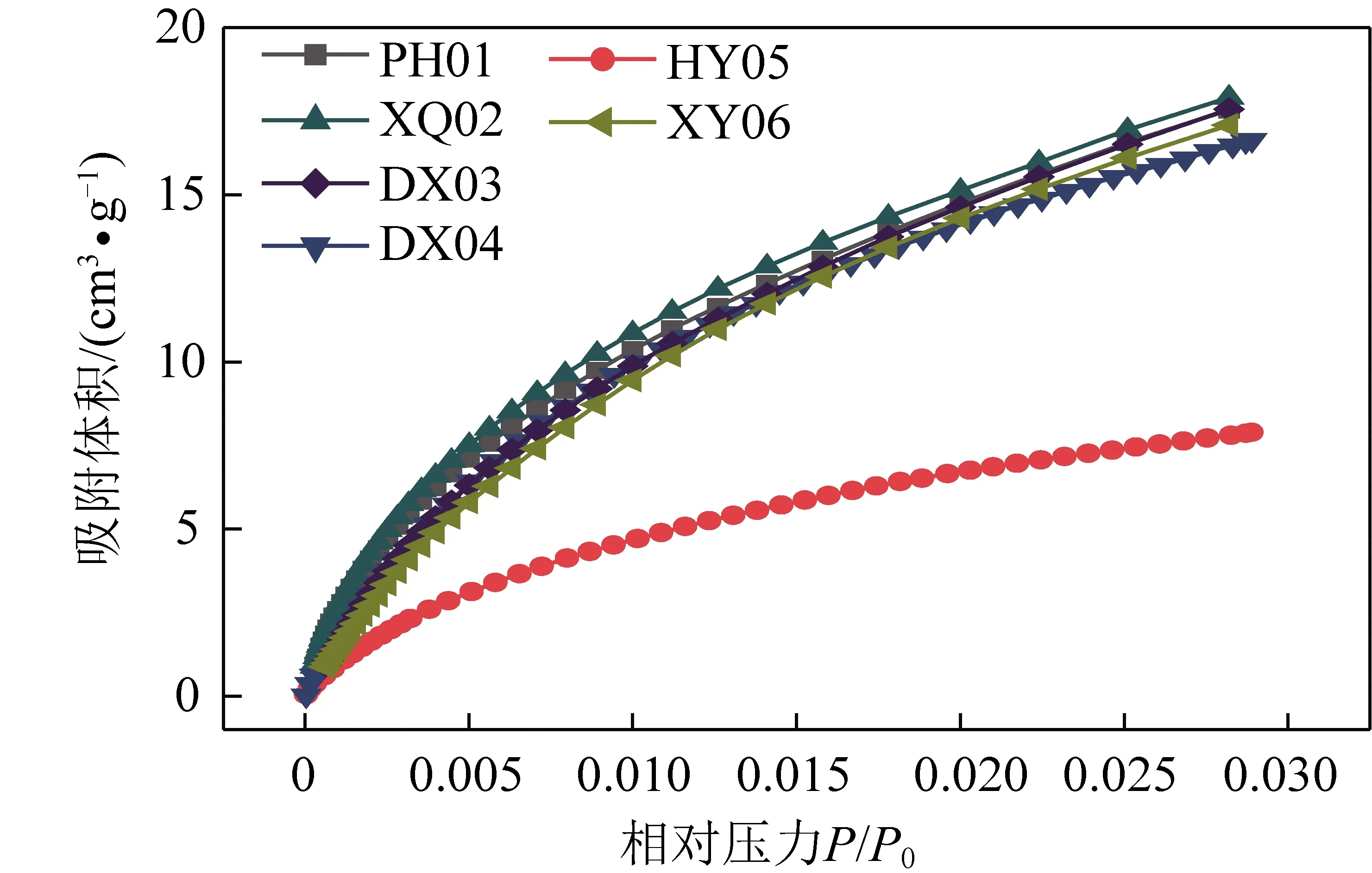

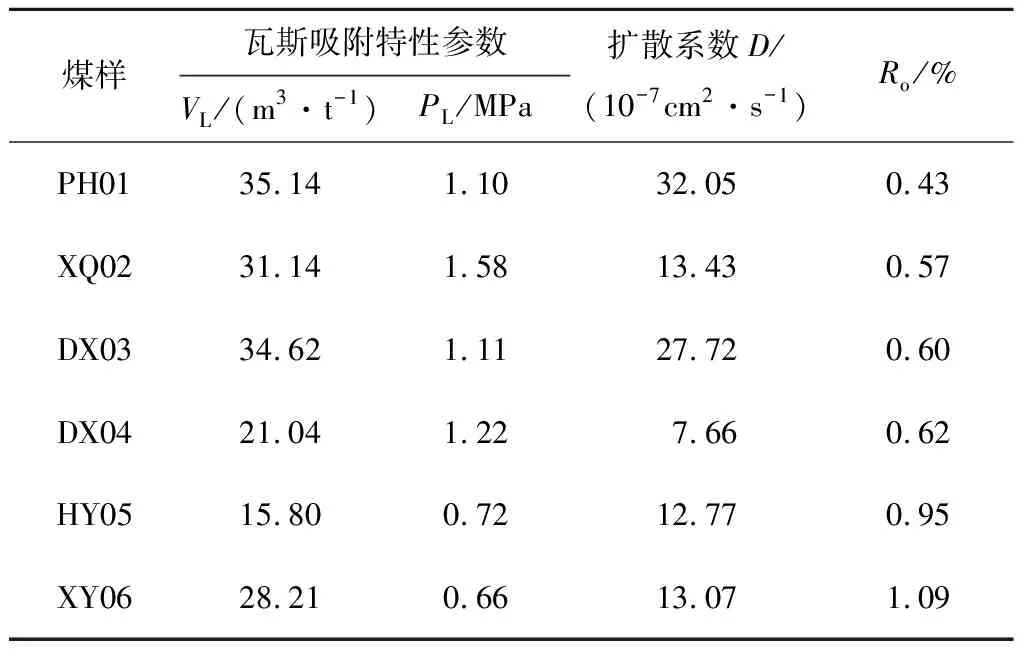

式中,P(R)为散射体半径的体积分布;R为球半径nm;N(R)为半径为R的粒子的相对数量系统(π/qmax (3)甲烷吸附/解吸试验:实验室筛分粒径为0.20~0.25 mm、质量为50 g的煤样,干燥脱气处理后进行甲烷等温(30 ℃)吸附试验,可得到VL和PL。甲烷解吸试验步骤为:筛分出粒径为1~3 mm、质量为50 g的煤样后将样品放到密封罐,抽真空处理。接着让样品吸附甲烷气体,直至达到吸附平衡后瞬间释放压力,统计120 min内不同时间点的甲烷解吸量。将解吸量换算成标准状态下解吸量后可获得煤样解吸瓦斯量与时间的关系曲线。 基于煤样瓦斯解吸曲线图,采用单孔扩散模型[31]可计算得到煤体瓦斯扩散系数(D),该模型表达式为 (2) 式中,Vt为t时间内单位质量颗粒煤的累计扩散瓦斯总量,cm3/g;V∞为无穷大时刻的单位质量颗粒煤的累计扩散瓦斯总量,cm3/g;D为扩散系数,cm2/s;rp为瓦斯扩散粒径,cm。 对于初始阶段(t<600 s),Vt/V∞<0.5的单孔扩散模型[31],式(2)可以简化为 (3) 2.1.1N2吸附试验结果和孔隙特征 依据77 K温度下测定的相对压力及相应吸附量绘制得到的N2等温吸附线分别选用BJH模型和DFT模型可得到煤样孔径分布曲线,如图1所示。 图1 N2吸附试验孔径分布曲线Fig.1 Pore size distribution curves of N2 adsorption BJH模型分析结果显示煤样孔径呈多峰分布,低阶煤孔径主要分布在2~8 nm,煤样PH01除外,其最发育孔径多为1~5 nm;而2个中阶煤样最发育孔径为2~4 nm。DFT模型分析结果表明试验煤样孔径分布规律基本上和BJH分析结果基本保持一致,但低阶煤DX03和中阶煤XY06最发育孔径主要为4~36 nm的介孔。表2列出了基于N2吸附试验结果得到的孔隙结构参数。 表2 N2吸附孔隙结构参数(孔径0.7~300 nm) 低阶煤与中阶煤的孔容及比表面积存在差异,低阶煤BJH总孔容为(4.46~40.84)×10-3cm3/g大于中阶煤总孔容(5.76~9.13)×10-3cm3/g;低阶煤的BET比表面积为1.16~38.14 m2/g,大于中阶煤BET比表面积(0.91~2.35 m2/g)。低阶煤样PH01和XQ02中介孔(2~50 nm)孔容较大,远大于2个中阶煤的介孔孔容。低阶煤样的大孔(>50 nm)孔容和中阶煤大孔孔容大小规律不明显。单位质量煤体的孔容在一定程度上能反映煤体的瓦斯吸附能力,为研究低变质程度煤的微孔、介孔孔容大小与变质程度的关系,基于本研究N2吸附试验及相关文献数据[11-12,32]绘制了低中阶煤样孔容与Ro的关系曲线,如图2所示。 图2 低中阶煤基于N2吸附试验的孔容与Ro关系曲线Fig.2 Relationship between pore volume and Ro based on N2 adsorption experiment of low-medium rank coals 随着煤化程度的提高,孔容总体呈现先减小后增大的趋势。且相关研究显示,低阶煤的介孔孔容和比表面积普遍高于煤化程度较低的中阶煤,且随着煤阶的升高,总孔容和比表面积呈先减小后增大的趋势[11, 33],而介孔是影响煤体瓦斯放散特性的主要因素之一[21],因此低阶煤中瓦斯渗流过程较部分中阶煤更为通畅,其瓦斯放散能力较高于部分中阶煤。 2.1.2CO2吸附试验结果和孔隙特征 采用CO2吸附法测得煤样的CO2等温吸附曲线如图3所示。 图3 煤样CO2等温吸附曲线Fig.3 CO2 adsorption isotherm of coal samples 除HY05煤样外,煤样等温吸附曲线形状较为近似于朗格缪尔曲线,在低相对压力区吸附量快速增加、吸附线明显向上突起,而在高压区近似趋于直线(图3)。HY05煤样的单位质量CO2吸附体积明显低于其他煤样,表明其微孔发育最差。利用ASiQwin软件,基于DFT模型可计算煤体微孔孔容、最可几孔径及比表面积。CO2吸附法测得的煤样基于孔容的孔径分布曲线如图4所示。 图4 CO2吸附法测得煤样微孔孔径分布Fig.4 Pore size distribution of measured by CO2 adsorption 6组煤样孔径分布均呈多峰分布,孔径多集中分布在0.40~0.65 nm和0.85 nm,这与李阳等[34]试验结果一致。煤样在0.90~1.50 nm孔径分布基本相似,而在0.35~0.70 nm的孔径分布存在波动性,且此孔径范围内处于FCJ附近的煤样其孔容波动性较为明显 (图4中虚线圈)。有研究表明,Ro分别在0.5%~0.6%,1.1%~1.2%,1.4%~1.5%,2.2%~2.3%,2.8%~2.9%,3.7%~3.9%[35]及4.2%~4.8%[36]时会发生煤化跃变。这可以解释图4圆圈内的数据点均属于FCJ附近的煤样。当Ro<1.4%时,煤样微孔受芳香族结构控制,官能团的解离和聚合作用也会影响微孔演化[37],FCJ对丝炭的孔隙结构影响不大,但对原煤的孔隙结构影响明显[38]。表3列出了CO2吸附试验测得的孔隙结构参数。 表3 CO2吸附试验孔隙结构参数(孔径0.35~1.50 nm) 煤样的最可几(最发育)孔径在0.47~0.57 nm,数据较离散,但中阶煤XY06最发育孔径最小,为0.47 nm。低阶煤的微孔孔容和比表面积相对较大,低阶煤的微孔孔容为0.055~0.064 cm3/g,总体上高于中阶煤的微孔孔容(0.026~0.060 cm3/g)。基于CO2吸附试验结果以及国内外文献相关数据[11-12,20, 39],绘制低中阶煤样微孔孔容与Ro的关系曲线,如图5所示。 图5 低中阶煤基于CO2吸附试验的孔容与Ro关系曲线Fig.5 Relationship between pore volume and Ro based on CO2 adsorption of low-medium rank coals 低阶煤的微孔孔容和比表面积高于部分煤化程度较低的中阶煤,且总体上随煤化程度的提高呈现先减小后增大的趋势。微孔孔容可反映煤体的气体吸附能力,因而低阶煤的瓦斯吸附能力较高于部分煤化程度较低的中阶煤。 由于N2/CO2吸附法需要利用气体分子探针进入开放型孔隙,导致煤中超微孔和闭孔难以测定,SAXS可弥补上述不足[40]。SAXS可进行特大晶胞物质的结构分析以及测定粒度在几十纳米以下超细粉末粒子大小、形状及分布[41]。选取3个低阶煤PH01,XQ02和DX03及中阶煤XY06煤样的SAXS二维干涉花样成像和扣除背底后的散射强度曲线如图6所示。 图6 煤样SAXS散射花样成像结果和扣除背底后的散射强度曲线Fig.6 Imaging results of SAXS scattering pattern of coal samples and scattering intensity curves after subtracting background 煤样的散射强度随散射矢量的增加而降低,依据Porod和Guinier定理,可得到煤样散射曲线[28]。根据Porod和Guinier散射曲线可分析煤样的孔径分布规律。使用ASTS软件可计算得到煤样2~60 nm的孔径分布曲线,如图7所示。 图7 SAXS分析的煤样孔径分布Fig.7 Pore size distribution of coals analyzed by SAXS 4个煤样孔径分布基本呈现双峰分布,低阶煤PH01,XQ02和 DX03的介孔较中阶煤XY06介孔更发育。从分布峰的位置可以看出,3组低阶煤样的最发育孔径在10 nm左右,而中阶煤XY06最发育孔径在35 nm左右,远大于N2吸附法测得低阶煤和中阶煤的最发育孔径(分别为2.92~3.26,1.63~2.99 nm)。表明煤中可能含有一些封闭或气体分子探针无法测到的孔[37]。气体吸附法有可能测不到煤中闭孔或部分口小腔大的半开孔,造成煤体孔隙率计算可能偏小,影响煤层气储量或煤体瓦斯含量的计算。 2.3.1基于N2吸附试验的孔隙分形特征 基于N2吸附试验数据应用FHH模型,可计算孔隙的分形维数D[42],计算式为 (4) 式中,V为平衡压力P下吸附的气体分子体积,mL/g;V0为使用BET方程计算的单层体积,mL/g。 通过线性拟合N2吸附等温线的ln(ln(P0/P))和ln(V/V0)可得到斜率S,根据式D=3+S计算得到分形维数D。煤样分形维数计算结果如图8所示。图8中曲线均在ln(ln(P0/P))=-0.5处表现出突变,该处对应孔径约为5 nm,前后2处分为2部分,分别得到分形维数D1(>5 nm)和D2(<5 nm)。 图8 基于N2吸附试验结果的煤样分形维数Fig.8 Fractal dimension of coal samples based on results of N2adsorption experiment 表4列出了煤样分形维数D1和D2计算结果。 表4 基于N2吸附试验结果计算的煤样分形维数 试验煤样D1和D2分别为2.44~2.92和2.03~2.61。表面越光滑,分形维数越接近于2,表面越粗糙,分形维数则趋近于3[43]。分形维数D1和D2分别代表不同孔径段的孔隙复杂程度(D1>5 nm,D2<5 nm)。研究表明D1反映煤基质中毛细凝聚及渗流情况,D1越大,孔隙结构的非均质性越强,气/液表面张力越大,甲烷吸附量越低;而D2越大,则表面越不规则,为瓦斯吸附提供更多空间[7, 44]。除了DX04煤样,低阶煤的分形维数D2值(2.25~2.61)均大于中阶煤的D2值(2.04和2.10),表明低阶煤<5 nm的吸附孔隙发育、表面较为复杂。而分形维数D1和变质程度没有明显规律,可能煤阶不是影响渗流孔隙的主要因素。 2.3.2基于SAXS试验的孔隙分形特征 分形物体在分形区的小角X射线散射强度符合[28]: I(q)=I0q-α (5) 其中,α为衰减指数,在lnI(q)-lnq曲线的线性区域斜率为d,则α= -d,α值为0~4。当3<α<4时,物体表现为表面分形,分形维数DS=6-α;当0<α<3时,物体表现为孔/质量分形,分形维数Dp/m=α。如图9所示,分形维数可利用SAXS试验数据作lnI(q)-lnq图获得,通过线性拟合得到斜率d,所得α值均处于3~4,然后可计算得到分形维数DS。 图9 基于小角X射线散射试验结果的煤样分形维数Fig.9 Fractal dimension of coal sample based on result of small-angle X-ray scattering experiment 表5列出了4组煤样的衰减指数α和分形维数DS。α值为3.29~3.59,DS为2.41~2.72。 分形维数描述孔隙表面光滑度和平整度,体现着煤样孔隙的发育复杂程度[28]。DS值越接近3表明其表面越粗糙,孔隙发育更加复杂。低阶煤PH01,XQ02和DX03的DS值分别为2.44,2.72和2.71,均大于XY06的DS值(2.41) (表5),表明低阶煤样的孔隙结构更为复杂。这主要是受FCJ的影响,煤化跃变导致煤样微观分子结构中脂肪族和羟基的伸缩性降低[35],因而XY06煤样的DS值最小。 表5 煤样基于小角X射线散射试验孔隙分形维数 6个煤样的瓦斯吸附等温曲线如图10所示。在恒定温度和不同压力条件下的瓦斯等温吸附曲线均符合朗格缪尔曲线特征。 图10 低阶煤样的瓦斯等温吸附曲线Fig.10 Gas adsorption isotherms of low-rank coal samples 6个煤样瓦斯吸附参数测定结果见表6。 表6 煤样瓦斯吸附特性和基于单孔扩散模型的扩散系数 表6中,VL值越大表明煤体吸附瓦斯能力越强。除DX04煤样(VL值为21.04 m3/t)外,低阶煤的VL值为31.14~35.14 m3/t,总体上大于中阶煤的VL值(15.80~28.21 m3/t)。基于试验测得的VL、微孔孔容和比表面积,绘制了VL分别与微孔孔容和比表面积的关系曲线,如图11所示。 图11 低中阶煤VL分别与微孔孔容和比表面积关系曲线Fig.11 Relationships between VL and micropore volume and specific surface area of low-medium rank coals respectively 由图11可知,试验煤样微孔孔容和比表面积均与朗格缪尔体积VL存在正相关关系,即微孔孔容和比表面积越大,煤体吸附瓦斯能力越强。微孔在很大程度上决定煤体的瓦斯吸附能力[2]。试验煤样低阶煤的微孔较中阶煤发育,瓦斯吸附能力总体上高于试验中阶煤煤样,表明低阶煤易于瓦斯的储存和富集。 瓦斯解吸试验分别设定了初始吸附平衡压力为1,2,3,4,5 MPa。6个煤样(干燥基)不同瓦斯压力条件下120 min内的累计瓦斯解吸曲线如图12所示。 不同吸附平衡瓦斯压力条件下,120 min内解吸瓦斯量由大到小的顺序为XQ02>PH01> DX03>XY06>DX04>HY05。前3组低阶煤的累积瓦斯解吸量较大,且初始瓦斯解吸速度快(图12(a)~(c)),明显高于中阶煤的初始瓦斯解吸速度及累积瓦斯解吸量(图12(e),(f))。试验低阶煤样瓦斯放散能力总体上强于中阶煤样,表明低阶煤体孔隙连通性较好,能够在较短的时间内解吸大量瓦斯。 将煤体假设为半径相等且表面光滑的均质球状颗粒或孔隙聚合而成的多孔介质。基于吸附平衡压力为1 MPa时煤粒累计解吸瓦斯量与时间的关系曲线(图12),引入单孔扩散模型[31],可计算6个煤样的常扩散系数(D),计算结果见表6。除了DX04煤样,低阶煤样的D为(13.43~32.05)×10-7cm2/s,高于试验中阶煤样的常扩散系数(12.77×10-7cm2/s和13.07×10-7cm2/s),低阶煤的介孔和大孔孔容整体上高于试验中阶煤的介孔和大孔孔容。为研究介孔、大孔孔容与瓦斯放散特性的关系,绘制试验煤样介孔、大孔孔容与煤样扩散系数D的关系曲线,如图13所示。 图12 煤样不同吸附平衡压力下瓦斯解吸曲线Fig.12 Gas desorption curves of different coal samples under different equilibrium pressures 试验煤样的扩散系数随着总孔容减小具有波动性减小的趋势,扩散系数与介孔孔容和大孔孔容存在正相关性(图13)。DX04煤样的扩散系数较小则是由于其大孔孔容较小。试验结果表明,低阶煤体相对于低阶煤体具有较高的瓦斯放散能力,易于低阶煤瓦斯突出过程的突出连续发展。 随着煤化程度的提高,煤体微观分子结构会发生改变,可导致煤基质孔隙结构发生改变。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)技术可表征煤样微观分子结构,4组代表性煤样的FTIR谱图如图14[45]所示。 根据吸收波段的不同可划分出煤样分子结构中的羟基(3 600~3 000 cm-1)、脂肪族(3 000~2 700 cm-1)、含氧官能团(1 800~1 000 cm-1)和芳香族(900~700 cm-1),如图14所示。 图14 煤样傅里叶变换红外光谱谱图[45]Fig.14 Fourier transform infrared spectrum of coal[45] 对各波段谱峰进行Gaussian分峰拟合后可计算出各官能团的谱峰面积。在获得峰面积基础上,可计算出芳香度fa、脂氢比Hal/H、单碳环数(R/C)u、脂肪族结构参数(CH2/CH3,CH2与CH3结构在红外光谱中的面积比)和含氧官能团结构参数′C′,计算结果见表7。 其中fa和(R/C)u能在一定程度上反映煤的大分子结构中芳香族结构的信息,CH2/CH3可以反映煤中脂肪族侧链的长度。从表7可知,YMXY煤样的fa最大,表明中阶煤样拥有较高的芳构化程度。尽管低阶煤TFXQ的fa相对较大,但其单碳环数(R/C)u偏小。而Hal/H值可反映出低阶煤TFDX和SBPH的脂肪族含量比2个中阶煤样高。低阶煤SBPH的CH2/CH3和′C′值均最大,反映其拥有较长的脂肪族侧链及含氧官能团侧链。 表7 基于FTIR结果计算得到的煤样分子结构参数[45] 研究表明当Ro<1.4%时,煤体微孔主要受到脂肪族官能团的控制[36]。在第1次煤化跃变(FCJ)之前,煤中芳香族含量较低,含氧官能团和脂肪族官能团占比较高,微观分子结构中存在较多的长侧链,分子结构较为松散[2,20],因而其微孔孔容和比表面积较大;而在FCJ之后,煤样微孔孔容不断减小(图5),是由于煤分子中的长侧链逐渐分解(CH2/CH3及′C′逐渐减小),芳香族占比逐渐增大,煤体分子结构变得紧实,导致微孔孔容和比表面积均减小,进而降低煤体瓦斯吸附能力。随着煤化程度的增加,煤体介孔孔容总体上呈减小的趋势,且在FCJ前的孔容减小趋势较为明显,拟合直线斜率较大(图2)。表明低阶煤的介孔较部分中阶煤更发育。 试验低阶煤样的水分为5.45%~15.12%,明显高于中阶煤的水分(1.03%~3.03%,表1)。这验证了在FCJ过程中煤分子发生缩聚,煤基质不断压实,介孔孔容、煤中水分含量和孔隙率随之降低,孔隙连通性变差[19],导致FCJ后中阶煤体瓦斯放散能力的降低。采用SAXS无损测出的低阶煤样品2~28 nm的介孔孔容均明显高于中阶煤XY06的介孔孔容(图7)。对比N2吸附试验结果,表明煤中可能存在气体吸附法无法测得的封闭或半封闭孔隙。煤储层在采动或卸压等条件下,这些孔隙很可能打开,导致瓦斯流动性增强。 试验低阶煤样的微孔、介孔孔容和比表面积总体上大于中阶煤,宏观表现为低阶煤较中阶煤具有更高的吸附能力和瓦斯放散特性,易发生瓦斯富集,在采动等影响下,易导致瓦斯的快速解吸,从而有利于突出的连续性发展。综上所述,低阶煤具有初始瓦斯解吸速度快的特点,虽有利于抽采瓦斯,但受采动影响条件下,井下低阶煤层易于发生瓦斯异常涌出或突出灾害事故。 (1)N2吸附试验结果显示,低阶煤煤样介孔孔径主要分布在2~8 nm,其总孔容和BET比表面积相对较大,分别为(4.46~40.84)×10-3cm3/g 和1.16~38.14 m2/g。CO2吸附试验表明,低阶煤煤样≤2 nm 微孔孔容和比表面积相对较大,低阶煤的微孔孔容为0.055~0.064 cm3/g,总体上高于中阶煤的微孔孔容(0.026~0.060 cm3/g)。随着煤化程度的提高,试验低阶煤样的微孔和介孔孔容均呈现波动性减小的趋势。 (2)SAXS试验结果表明,低阶煤样最发育孔径主要分布在10 nm。这与N2吸附法测定结果(最发育孔径为3 nm左右)存在较大差异,可能是煤中存在闭孔或气体吸附法无法测到的孔。 (3)基于N2吸附的分形维数D1和D2分别为2.44~2.92和2.03~2.61。除了DX04煤样,低阶煤的D2值(2.25~2.61)均大于中阶煤的D2值(2.04和2.10),表明低阶煤<5 nm的吸附孔隙较为发育。而分形维数D1和变质程度没有明显规律,可能煤阶不是影响渗流孔隙的主要因素。基于SAXS试验结果测得孔隙分形维数DS为2.41~2.72,低阶煤的DS值(2.44~2.72)均大于中阶煤XY06的DS值(2.41),表明低阶煤样的孔隙结构更为复杂。 (4)甲烷吸附/解吸试验表明,除DX04煤样外,低阶煤的VL值为31.14~35.14 m3/t,大于中阶煤的VL值(15.80~28.21 m3/t)。表明低阶煤样瓦斯吸附/解吸能力总体上强于中阶煤样。低阶煤的微孔和介孔较为发育,微孔孔容与VL存在正相关关系,介孔孔容与扩散系数(D)存在正相关关系。而VL和D反映煤体的吸附、放散特性,因此低阶煤具有较强的瓦斯吸附和放散能力。 (5)低阶煤分子结构松散,含有较多长侧链的官能团,微孔和介孔发育较好,瓦斯吸附和扩散能力较强。低阶煤具有初始瓦斯解吸速度快特点,虽有利于煤层气的开发,但是受采动影响下构造赋存区的低阶煤层易于发生瓦斯异常涌出和瓦斯突出。2 结果分析与讨论

2.1 N2/CO2吸附试验结果

2.2 小角X射线散射测试结果

2.3 低阶煤孔隙结构的分形特征

2.4 低阶煤孔隙结构对瓦斯吸附及放散特性的影响

2.5 低阶煤分子结构演化对瓦斯吸附放散特性的影响

3 结 论