峨口铁矿露天转地下开采工程设计研究

2021-11-10刘俊平

姜 鹏 刘俊平

(1.中冶北方工程技术有限公司,辽宁 大连 116600;2.太钢代县矿业有限公司,山西 忻州 034000)

0 引言

某矿区位于山西省代县,该矿是集采矿、选矿、球团为一体的联合型企业,矿山1970年恢复建设,1977年7月投产,采用露天开采方式,至今共开采矿石大约1.7 亿t。露天采场划分为南、北两区。南区划分为南东、南西露天采场;北区划为北东、北西露天采场。目前南东、北东露天采场已经闭坑,正在生产的露天采场有南西、北西二个露天采场。

南东露天采场已于2016年闭坑,作为内排土场;南西露天采场最低开采标高1 660 m,最高开采标高1 684 m,境界内剩余矿量460 万t;北东露天采场已于2012年闭坑,作为内排土场;北西露天采场最低开采标高1 648 m,最高开采标高1 672 m,境界内剩余矿量790 万t。

1 矿山资源现状

1.1 矿床地质特征

峨口铁矿开采的主矿体是Fe3,Fe3矿体东西出露长7 000 m,Fe3矿体南北宽3 500 m,最大厚度230 m,均厚为57.82 m。分布在12~56线之间,赋存标高在0~500 m。矿体走向50°~110°倾向为南南东或北北西,倾角在12°~70°之间,受褶皱构造控制明显,层状、似层状态,产状呈现缓、陡、直立以及倒转的变化。

矿石硅高,钙、镁、钾、钠低,属酸性矿石。南区主要围岩是角闪片岩、绿泥石英片岩、含铁石英岩以及少量云母石英片岩等。北区主要围岩是角闪片岩、云母石英片岩、石榴石云母石英片岩。矿区工程地质条件中等,地质环境质量中等,水文地质条件简单。

1.2 保有资源量

开采范围内Fe3矿体保有资源量23 509.84 万t,其中北区保有资源/储量7 374.75 万t ,南区保有资源量16 135.09 万t。

2 矿山开采设计方案

2.1 采用开采方式及开采范围

设计根据峨口铁矿矿体赋存条件,采用地下开采方式。

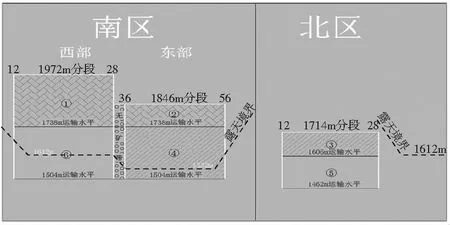

设计开采范围在平面上为南区12~56勘探线之间和北区12~28勘探线之间的矿体,在深度上为1 972~1 462 m标高之间的矿体。南区在28~36勘探线之间为无矿带区域,因此南区又以此为界划分南区西部和南区东部两个采区进行开采,北区为一个采区,3个采区根据矿体赋存标高开采范围见图1。

图1 开采范围平面示意图

南区西部:12~28勘探线间1 972~1 504 m之间矿体;南区东部:36~52勘探线间1 864~1 504 m之间矿体;北区:12~28勘探线间1 714~1 462 m之间的矿体。

2.2 建设规模

设计分别按有效进路数量、矿山开采年下降速度、新水平准备时间对矿山年产量进行了验证,地下开采总规模为750 万t/a,其中南区西部350 万t/a,南区东部200 万t/a,北区200 万t/a。矿山服务年限为25年,稳产17年。

2.3 开拓系统

2.3.1 阶段划分

矿山共划分3个采区,根据各采区矿体赋存条件,每个采区划分为两个阶段,其中:

南区西部:1 972~1 738 m、1 738~1 504 m两个阶段;南区东部:1 846~1 738 m、1 738~1 504 m两个阶段;北区:1 714~1 606 m、1 606~1 462 m两个阶段。

利用矿山南西露天采场溜井-粗破碎-胶带平硐(1 660 m水平)运输系统,以1 738 m水平为界,将矿山划分为上阶段开拓系统和下阶段开拓系统。其中:上阶段开拓系统有南区1 738 m阶段;下阶段开拓系统有南区1 504 m阶段、北区1 606 m阶段和北区1 462 m阶段,见图2。

图2 开采范围立面示意图

2.3.2 利旧工程

为减少露天转地下过渡基建期,节省矿山初期基建投资,设计利用露天现有工程如下:

1)利用南西露天采场溜井-粗破碎-胶带平硐运输系统。1 738 m阶段以上(上阶段)开采时,利用现有南西露天采场溜井-粗破碎-胶带平硐运输系统,上阶段矿石经南西露天采场溜井-粗破碎-胶带平硐运输系统运至选厂,胶带平硐标高1 660 m水平。

2)利用现有地表胶带运输系统。1 738 m阶段以下(下阶段)开采的矿石由新建胶带斜井提升至地表后,利用现有地表胶带运往选厂。现有地表胶带包括Ⅱ硐2#胶带机和Ⅱ硐3#胶带机。为满足新建胶带运输系统运量的要求,需要对地表Ⅱ硐2#胶带机和Ⅱ硐3#胶带机进行提速改造。

3)利用现有北东露天采场运输系统胶带斜井和1 490 m回风平硐。利用北东露天采场运输系统胶带斜井进风。

利用北东露天采场运输系统1 490 m回风平硐与下阶段(除北区1 462 m阶段以外)1 504 m专用排水平硐相接,将1 504 m以上露天和井下涌水排出地表。

4)利用北西露天1 624 m运输平硐。北西露天1 624 m运输平硐为无轨运输平硐,北东露天采场闭坑内排废石后不再使用,并将平硐北口进行封堵。利用该平硐作为北区1 606 m阶段开采进风平硐使用。

2.3.3 开拓系统

为充分利用露天现有工程,即南西露天采场溜井-粗破碎-1 660胶带平硐运输系统,南区以1 738 m水平为界,分别在1 738 m和1 504 m布置阶段运输水平。1 738 m阶段矿石运输利用现有南西露天采场溜井-粗破碎-胶带平硐运输系统;1 504 m阶段矿石运输系统采用新建胶带斜井系统运输。

为充分利用露天现有工程,即北西露天1 624 m运输平硐,北区以1 606 m水平为界,北区分别在1 606 m和1 462 m布置阶段运输水平。两个阶段矿石运输均由新建胶带斜井系统运输。

开拓系统分为上阶段开拓系统和下阶段开拓系统。

1)上阶段开拓系统

南区1 738 m阶段采用胶带平硐、斜坡道联合开拓系统。胶带平硐即南西露天采场现有1 660 m溜井-粗破碎-胶带平硐运输系统。

南区1 738 m阶段在28线~36线之间存在无矿带,将该阶段矿体自然分成东、西两部分。该阶段矿体开采只有运输水平共用1 738 m运输水平外,其他开拓系统各自独立。

南区1 738 m阶段采场矿石经过采区溜井下放至运输水平,采用20 t电机车牵引8辆10 m3底侧卸式矿车卸入矿石主溜井,破碎后,经现有南西露天采场1 660 m溜井-粗破碎-胶带平硐运输系统运至选厂。上阶段开拓系统见图3。

图3 上阶段开拓系统示意图

2)下阶段开拓系统

(1)南区1 504 m阶段开拓系统

南区1 504 m阶段采用胶带斜井、主斜坡道联合开拓,矿石集中运输方案。胶带斜井为矿山新建胶带斜井系统。

南区1 504 m阶段采用胶带斜井、主斜坡道联合开拓。

在南区中部28勘探线附近无矿带集中设置两台地下破碎,从破碎站至现有北区胶带斜井硐口的转运站间设置一条胶带斜井。斜井斜长1 121.554 m,角度为12.404°。

南区1 504 m阶段在36~56线之间存在无矿带,将该阶段矿体自然分成东、西两部分。该阶段矿体开采只有运输水平共用1 504 m运输水平外,其他开拓系统各自独立。

南区1 504 m阶段采场矿石经过采区溜井下放至运输水平,采用20 t电机车牵引8辆10 m3底侧卸式矿车卸入矿石主溜井,破碎后,经新建胶带斜井矿石运输系统提升至地表,经原有地表胶带通廊转运至选厂。

(2)北区开拓系统

北区采用胶带斜井、斜坡道联合开拓系统。北区1 606 m阶段和1 462 m阶段采场矿石经过采区溜井下放至运输水平,采用20 t电机车牵引8辆10 m3底侧卸式矿车卸入新建胶带斜井矿石主溜井,破碎后,经新建胶带斜井系统提升至地表,经原有地表胶带通廊转运至选厂。下阶段开拓系统见图4。

图4 下阶段开拓系统示意图

2.4 通风系统

2.4.1 南区通风系统

1)南区1 738 m阶段通风系统

南区1 738 m阶段在36~56线之间存在无矿带,将南区该阶段矿体自然分成东、西两部分。该阶段矿体开采只有运输水平共用1 738 m运输水平外,东、西部采区的通风系统都是相互独立的。

(1)南区1 738 m阶段东部设计采用多级机站通风方式,对角式通风系统。1 732 m平硐、1 768 m进风平硐进风,各分段与地表相通的平硐口和1 744 m回风平硐回风。

(2)南区1 738 m阶段西部设计采用多级机站通风方式,中央对角式通风系统。1 732 m平硐、1 744 m进风平硐和1 756 m进风平硐进风,南区西主回风井和北区主回风井回风。

2)南区1 504 m阶段通风系统

南区1 504 m阶段在36~56线之间存在无矿带,将南区该阶段矿体自然分成东、西两部分。该阶段矿体开采只有运输水平共用1 504 m运输水平外,东、西部采区的通风系统都是相互独立的。

(1)南区1 504 m阶段东部设计采用多级机站通风方式,中央对角式通风系统。南区主进风井和北东露天采场胶带斜井进风,1 810 m回风平硐、南区东主回风井和胶带斜井回风。

(2)南区1 504 m阶段西部设计采用多级机站通风方式,中央对角式通风系统。1 732 m平硐、1 756 m进风平硐和盲进风井进风,南区西主回风井和北区主回风井回风。

2.4.2 北区通风系统

1)北区1 606 m阶段设计采用多级机站通风方式,中央对角式通风系统。1 624 m平硐进风,北区主回风井回风。

2)北区1 462 m阶段设计采用多级机站通风方式,中央对角式通风系统。1 624 m进风平硐和盲进风井进风,北区主回风井回风。

2.5 井下排水

因该铁矿属高山型矿床,设计充分利用地形和露天原有工程,采用平硐排水方案。

1)南区1 738 m阶段地下涌水,经采区进、回风天井下泄到1 738 m运输水平,经过平硐排至露天坑。露天坑底部积水经南东露天采场坑底导水通道、1 522 m倒段排水巷道、泄水井和1 504 m专用排水平硐,经1 490 m平硐排出地表。

南区1 504 m阶段地下涌水,经采区回风天井下泄到1 504 m运输水平,再经过1 504 m专用排水平硐和1 490 m平硐排出地表。

2)北区1 606 m阶段地下涌水,经采区回风天井下泄到1 606 m运输水平,再经过泄水井(Φ1.5 m)、1 504 m专用排水平硐和1 490 m平硐排出地表。

北区1 462 m阶段地下涌水,经采区回风天井下泄到1 462 m运输水平,再经过1 462 m专用排水平硐排出地表。

3)新建胶带斜井和其底部破碎系统的井巷涌水,汇集到1 397 m水平水窝泵站,经破碎系统电梯井泵至1 504 m运输水平加压泵站,再经3#回风天井泵至1 810 m高位水池供生产使用。剩余的涌水经过1 504 m专用排水平硐和1 490 m平硐排出地表。

2.6 采矿方法

根据峨口铁矿露天采场境界外矿体开采技术条件,区别于新建的地下开采矿山,峨口铁矿露天转地下开采方法的选择,在已形成的露天采场及土场用地范围内,在不新增用地及尽量减少地表扰动的前提下,优先选择安全条件好、开采成本低、资源回收利用率高、生产效率高的采矿方法。因此,设计选择无底柱分段崩落法。

无底柱分段崩落法采用的结构参数为18 m(分段高度)×20 m(进路间距)。

3 露天转地下生产衔接

峨口铁矿露天转地下工程过渡的关键制约因素有三条:一是露天采场和地下采区能否安全生产,互不影响;二是过渡期产量波动小;三是尽快达产。

1)调整南西露天采场开采计划,将南西西挂帮采区完全采用无底柱分段崩落法,加快南西西挂帮采区矿体开采。尽快释放南西西挂帮采区的生产能力,使得在南西露天采场结束前形成南西地下采区生产能力才是峨口露天转地下平稳过渡的关键。

2)减缓北西露天采场开采。该区转入地下生产时,其地下生产能力会有一个缓慢上升过程。这样就要求该区转入地下生产的时间尽量在南西区和南东区达到一定规模后进行,进而配合其他采区使矿山稳产过渡。

3)在南西地下采区生产能力达到一定规模后,尽可能地降低南东地下采区的生产能力,使得三个地下采区基本同时结束,延长矿山稳产时间。

4 覆盖层

覆盖层分为无底柱分段崩落法矿石覆盖层和露天底岩石覆盖层两个部分。

将每个采区首采二分段,即在南区1 738 m阶段西部1 972~1 954 m、1 954~1 936 m回采分段、南区1 738 m阶段东部1 846~1 828 m、1 828~1 810 m回采分段、北区1 606 m阶段1 714~1 696 m、1 696~1 678 m回采分段崩落的矿石作为覆盖层。在露天境界和台阶部位,挂帮矿体每个分段靠近露天境界和台阶部位的矿体都应留做覆盖层。为保证矿石覆盖层厚度及其使用效果,设计采用中深孔爆破方式对覆盖层矿体进行爆破,只采出本分段崩矿量的1/3,其余作为矿石覆盖层。

南东、南西露天坑下部有地下开采矿体和需保护的井巷,需要岩石覆盖层;北西露天坑下部无地下开采矿体和需保护的井巷设施,不需要岩石覆盖层。

目前露天采场剩余废石量30 万m3,可直接内排。设计考虑南东露天底覆盖层通过露天境界剩余废石内排的方式形成,南西露天底覆盖层通过露天境界剩余废石内排和回填排土场废石相结合的方式形成,设计覆盖层厚度为40 m。

5 结语

通过从以下几个方面介绍了某铁矿露天转地下开采工程的设计要点,对今后由露天开采转入地下开采的矿山有一定的借鉴意义。

1)充分利用露天已有工程,减少露天转地下过渡基建期,尽快转入地下开采达到矿山规模平稳过渡的目的。

2)采用分期建设方式,节省矿山初期基建投资。

3)高山型矿床的露天转地下开采矿山可利用平硐排水,以减少投资、降低矿山运营成本。

4)选择适当采矿方法回收挂帮矿体资源,提高产量,保证矿山生产稳定性。