基于中医体质类型的冠心病合并急性心衰患者发生心源性死亡情况及其影响因素分析*

2021-11-09林孔万朱若晨李弼仁

林孔万 朱若晨 李弼仁

(1.海南省中医院,海南 海口 570100;2.广州中医药大学,广东 广州 510405)

冠心病是冠状动脉因发生粥样硬化而导致心肌缺血所引起,在我国的死亡率呈上升趋势,对居民的生命健康造成威胁,一直受到医疗卫生界的广泛关注[1]。冠心病的发展可诱发多种并发症,心力衰竭是其中的一种常见而危险的并发症,体现为由于心肌梗死,患者心脏功能的下降导致的全身组织的缺氧,对冠心病患者的预后极其不利。发生严重心肌梗死时可发生心源性休克,死亡率可高达50%[2],因此冠心病合并心力衰竭患者在临床治疗上应对发生心源性死亡的可能性进行系统预测,并实施针对性的治疗,以提高患者的生存率。故本研究对冠心病合并心力衰竭患者发生心源性死亡情况进行探究,并对其影响因素进行定量分析,为临床预测病情走向与制定治疗方案提供参考数据。

1 资料与方法

1.1 病例选择 纳入标准:符合《慢性稳定型心绞痛诊断与治疗指南》等国内外冠心病稳定型心绞痛指南等相关标准诊断[3-4];有典型的急性心力衰竭症状或体征;纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级为Ⅱ~Ⅳ级;近期1个月内有接受规律的药物治疗。排除标准:近期3个月出现过急性心血管事件者;并发可能危及生命的其他疾病者;重要病历资料信息不全者。中医体质类型分类标准参考《中医体质分类与判定》[5]。

1.2 研究对象 运用电子病历系统回顾性搜集2017年1月至2018年12月期间笔者所在医院收治的冠心病合并急性心衰的患者623例,所有纳入的病例其家属或患者均签署治疗知情同意书。

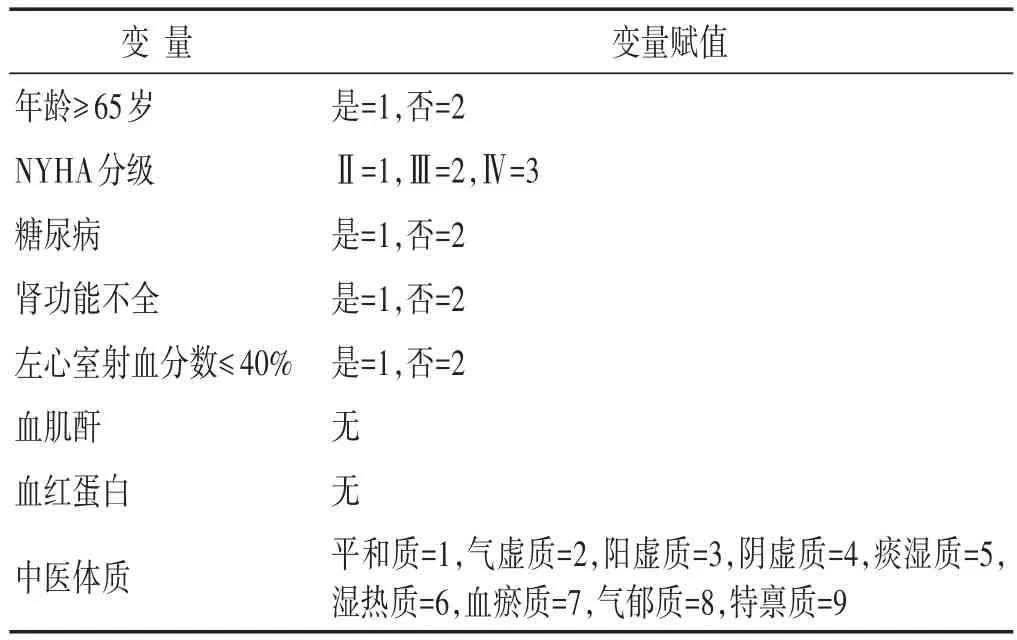

1.3 资料收集 1)临床资料收集。所有患者信息均通过电子病历系统收集并记录,记录每个患者的一般情况(年龄、性别、NYHA分级、职业、是否有家族史、既往是否有PCI术、高血压、房颤、肾功能不全、住院时间等)、辅助检查结果以及治疗相关措施等。2)随访资料收集。在患者出院后第3、6、12个月对患者进行电话随访,随访内容为患者是否发生心源性的死亡,发生心源性死亡的患者则记录下其死亡日期。以患者病历资料信息为自变量对变量进行赋值,如:年龄≥65岁,“是”赋值为1,“否”赋值为2;NYHA分级,“Ⅱ”赋值1,“Ⅲ”赋值2,“Ⅳ”赋值3。详见表3。

1.4 统计学处理 1)所有资料信息均使用SPSS 23.0进行统计学分析。计量资料以(±s)表示,选用t检验。计数资料用例数(率)表示,使用Pearson卡方检验。2)绘制Kaplan-Meier生存分析曲线:以随访期内发生心源性的死亡定义为终点事件,截止至随访结束时仍未发生心源性的死亡定义为删失事件,绘制出Kaplan-Meier生存分析曲线。3)逐步Cox回归分析:结合生存时间做逐步Cox回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

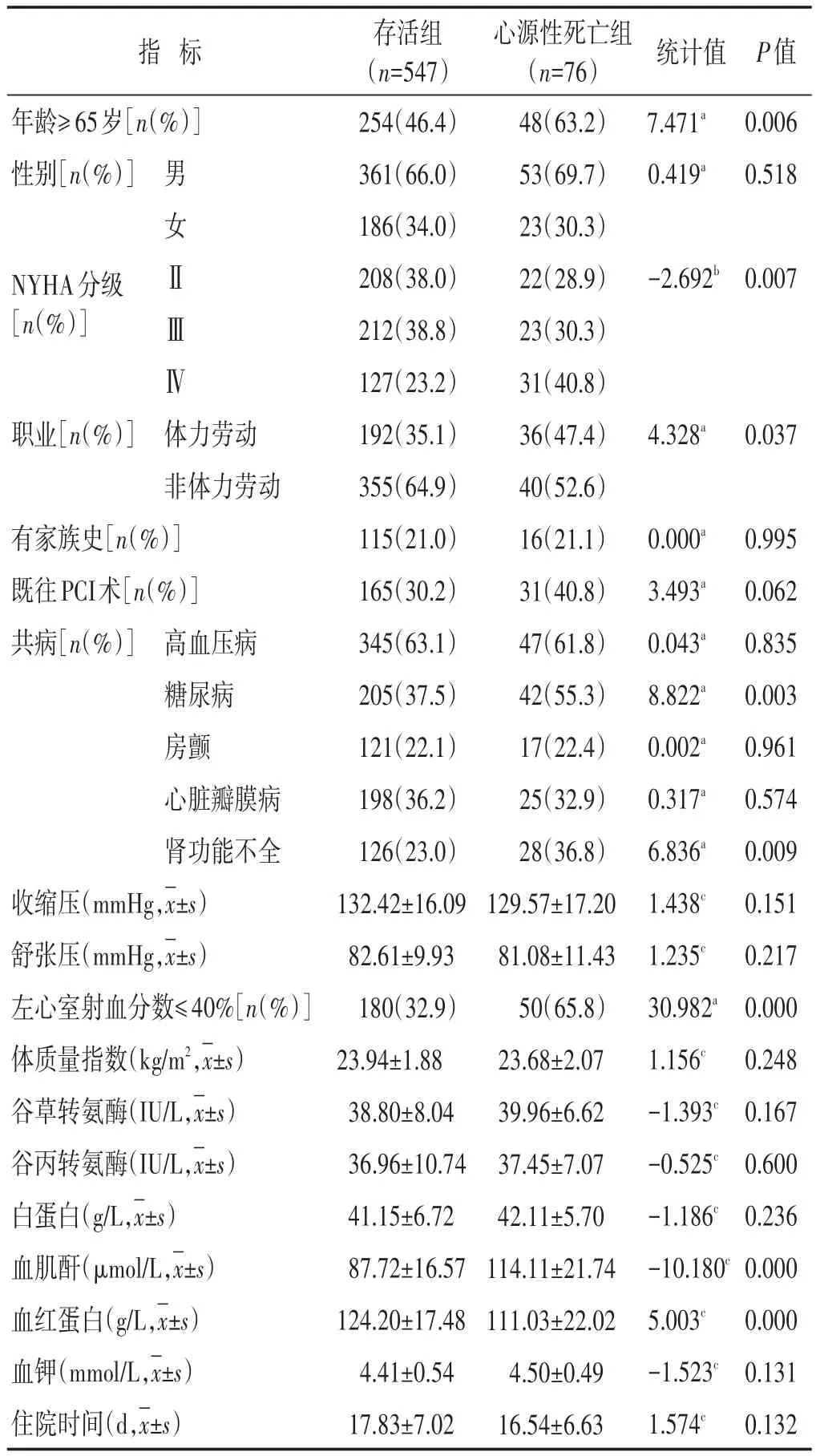

2.1 一般情况 见表1。纳入的623例冠心病合并急性心衰的患者中,有76例(12.20%)患者随访时间内发生心源性死亡,有547例(87.80%)患者随访结束时仍存活,分为心源性死亡组和存活组。

表1 623例冠心病合并急性心衰患者的临床情况

2.2 两组中医体质情况比较 见表2。纳入患者的中医体质中,两组平和质、阳虚质、阴虚质、血瘀质和气郁质差异有统计学意义(P<0.05),两组气虚质、痰湿质、湿热质、特禀质差异无统计学意义(P>0.05)。

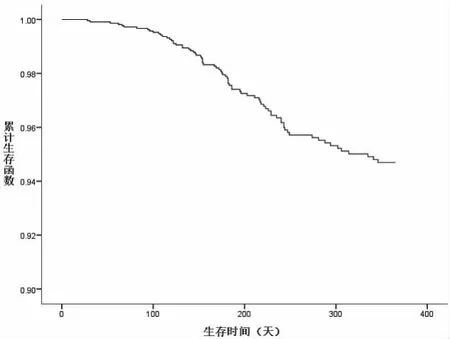

2.3 冠心病合并急性心衰患者发生心源性死亡的生存曲线 以随访期内发生心源性的死亡定义为终点事件,截止至随访结束时仍未发生心源性的死亡定义为删失事件,绘制出Kaplan-Meier生存分析曲线,见图1。冠心病合并急性心衰患者出院后第3、6、12个月的死亡率分别为1.3%、6.7%、12.2%。

图1 Kaplan-Meier生存分析

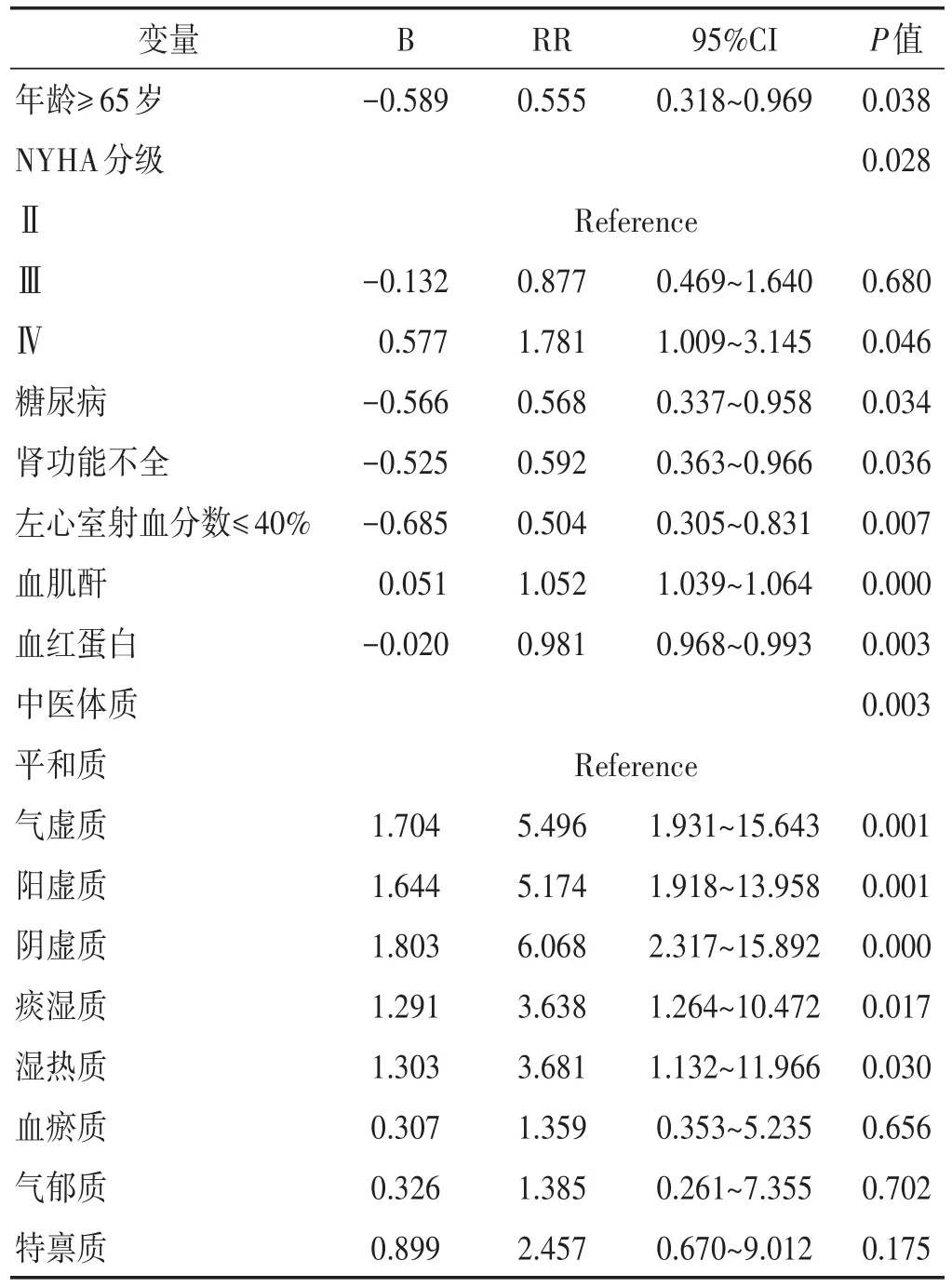

2.4 冠心病合并急性心衰患者发生心源性死亡的Cox回归分析 以患者病历资料信息为自变量,结合生存时间做逐步Cox回归分析,最终纳入Cox回归分析有统计学意义的变量包括:年龄、NYHA分级、糖尿病、肾功能不全、左心室射血分数、血肌酐、血红蛋白、中医体质,以上变量的具体赋值见表3。结果显示,年龄<65岁发生心源性死亡的风险是年龄≥65岁的0.555倍(P<0.05);将NYHA分级Ⅱ级设置为亚变量,NYHA分级Ⅲ级和Ⅱ级比较无统计学差异(P>0.05),Ⅳ级发生心源性死亡的风险是Ⅱ级的1.781倍(P<0.05);无糖尿病的患者发生心源性死亡的风险是糖尿病患者的0.568倍(P<0.05);无肾功能不全的患者发生心源性死亡的风险是肾功能不全患者的0.592倍(P<0.05);左心室射血分数>40%发生心源性死亡的风险是左心室射血分数≤40%的0.504倍(P<0.05);血肌酐每增加1 μmol/L,其发生心源性死亡的风险增高1.052倍(P<0.05);血红蛋白每增加1 g/L,其发生心源性死亡的风险下降0.981倍(P<0.05);将中医体质为平和质设置为亚变量,气虚质发生心源性死亡的风险是平和质的5.496倍(P<0.05),阳虚质发生心源性死亡的风险是平和质的5.174倍(P<0.05),阴虚质发生心源性死亡的风险是平和质的6.068倍(P<0.05),痰湿质发生心源性死亡的风险是平和质的3.638倍,湿热质发生心源性死亡的风险是平和质的3.681倍(P<0.05),血瘀质、气郁质、特禀质与平和质比较无统计学差异。见表4。

表3 冠心病合并急性心衰患者发生心源性死亡影响因素赋值表

表4 623例冠心病合并急性心衰患者发生心源性死亡影响因素的Cox回归分析

3 讨 论

冠心病发病原因为冠脉粥样硬化导致心肌的缺血,病情拖延可使承受高负荷的心脏失代偿而发生心力衰竭,使心肌的损害加重,容易发展为心肌梗死,严重者由于组织血流的低灌注以及重要器官的缺氧,将诱发心源性休克,进而导致患者的死亡,故如何减少冠心病合并心力衰竭患者的心源性死亡发生率是临床研究的重要问题。本研究经分析发现年龄≥65岁、NYHA分级Ⅳ级、糖尿病、肾功能不全、左心室射血分数>40%、高血肌酐、低血红蛋白、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质是冠心病合并心力衰竭患者发生心源性死亡的危险因素,同时得出了比值数据,对临床预测病情走向与制定治疗方案具有参考价值。

年龄是影响心源性死亡发生率的重要因素,在心肌梗死并发心源性休克的患者中超过40%为75岁以上的老年患者,并且死亡率超过70%,这可能与老年患者机体各器官功能下降,心脏更容易发生衰竭并梗死,同时在发生休克后难以承受血流带来的动力学压力有关[6]。Hidalgo等[7]研究也表明年龄≥75岁的心源性休克患者死亡率明显高于年龄<75岁的患者,说明高年龄是影响预后的重要因素。本研究分析得出年龄<65岁发生心源性死亡的风险是年龄≥65岁的0.555倍(P<0.05),也证明年龄的增高是冠心病合并心力衰竭患者发生心源性死亡的危险因素之一,因此临床治疗上要加强对老年患者的护理,在药物的使用上也要更加注意,减少治疗带来的二次损害。

Çinar T等[8]研究表明肌酐含量的升高是心源性休克患者发生院内死亡的重要影响因素之一。血清肌酐(Scr)含量的上升可以灵敏地反映早期肾功能不全,一项流行病学调查研究表明在2012年至2013年慢性肾脏病患者中高血压患病率为71.2%[9],肾功能的下降引起水盐代谢紊乱,在肾素-血管紧张素醛固酮系统的参与下所导致的水钠潴留和血容量增加是诱发高血压的重要原因,而动脉血压的升高是心脏产生损害甚至失代偿的危险因素[10]。有研究认为慢性肾功能不全患者更容易发生高同型半胱氨酸血症、甲状旁腺功能亢进、氧化应激反应、炎症反应等,从而产生钙磷代谢紊乱、胰岛素抵抗等,能够促进动脉粥样硬化的发展,是心血管疾病患者预后不良的独立危险因素[11],对于可能发生急性心肌梗死的患者来说更是死亡的重要预测因素[12]。本研究分析表明无肾功能不全的患者发生心源性死亡的风险是肾功能不全患者的0.592倍,说明肾功能不全是冠心病合并心力衰竭患者发生心源性死亡的重要危险因素,同时数据显示血肌酐每增加1 μmol/L,其发生心源性死亡的风险增高1.052倍,因此在临床治疗中同时也要顾及肾功能的恢复。

左心室射血指数(LVEF)明显降低(<40%)提示患者的左心室收缩能力受到较大损害,患者心排血量的减少,可能出现严重的心肌缺血,是判断左心室发生心力衰竭的严重程度的重要指标,可以间接反映患者发生心肌梗死并发心源性休克的风险。本研究分析显示,LVEF>40%的患者发生心源性死亡的风险是LVEF分数≤40%患者的0.504倍,因此LVEF<40%是患者发生心源性死亡的重要危险因素之一,在临床上应得到重视。纽约心功能分级(NYHA分级)可判断心力衰竭的严重程度,当NYHA等级为Ⅳ级时患者心肌受损程度高,表现为休息时也有症状,轻微的体力活动都会使症状加重。有研究证明心功能分级越高的患者,其血清 Hcy、UA、Lp(a)的水平也越高,而这些代谢产物可对心肌和心血管带来进一步的损伤,使患者病情加重[13]。本研究也分析得出NYHA分级Ⅲ级和Ⅱ级比较无统计学差异,但Ⅳ级发生心源性死亡的风险是Ⅱ级的1.781倍,提示NYHAⅣ级是冠心病合并心力衰竭患者发生心源性死亡的重要预测因素。

糖尿病患者体内糖脂代谢功能紊乱,患者血液中血糖与胆固醇、LDL等血脂浓度的升高使血液变得黏稠、血流速度减慢,使得过多的脂质容易沉积于血管内皮,久而导致动脉粥样硬化的发生。现阶段有关的具体机制还包括巨噬细胞极化、巨噬细胞移动抑制因子途径、糖基化终产物途径、清道夫受体上调、胰岛素抵抗、泛素-蛋白酶体系统激活、血小板源性生长因子激活途径等,且累及的动脉多,冠脉狭窄较为严重[14],因此糖尿病是促进冠心病发展的危险因素。流行病学调查显示糖尿病患者中至少有66%死于心血管病变,而胆固醇浓度是影响以冠心病为代表的大血管疾病的最显著的危险因子,而同时患有心肌梗死的糖尿病患者,其再发心肌梗死的概率更高[15]。本研究得出的数据显示,无糖尿病的患者发生心源性死亡的风险是糖尿病患者的0.568倍,说明冠心病合并心力衰竭的糖尿病患者更容易发生心源性死亡,在临床治疗上应引起注意,可同时对患者的血糖与血脂进行控制,以更好地控制病情,避免严重并发症的产生。

血红蛋白可以与氧可逆性结合,可以通过血液的运输将氧输送到达人体各个部位,对各组织器官功能的正常运作具有极其重要的作用,本研究分析表明患者血红蛋白每增加1 g/L,其发生心源性死亡的风险下降0.981倍,说明较高的血红蛋白含量可以提高患者体内组织的摄氧,有利于保护重要器官功能,减少心肌受损带来的损害,降低心源性休克的发生率。同时血红蛋白降低可能导致贫血,文献显示心力衰竭患者中贫血的发生率为15%,且心功能差的患者发生贫血的可能性大于心功能较好的患者,降低了患者的预后,也有动物实验显示低血红蛋白可能会增加心肌的缺血与不良的心室重构,甚至直接导致冠状动脉的狭窄[16]。总体而言,在以往文献中对血红蛋白含量对心源性死亡的影响的报道较少,本研究证实血红蛋白含量为冠心病合并心力衰竭患者发生心源性死亡的影响因素之一,可以为临床治疗方法的选择提供参考。

综上所述,年龄≥65岁、NYHA分级Ⅳ级、糖尿病、肾功能不全、左心室射血分数>40%、高血肌酐、低血红蛋白、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质是冠心病合并心力衰竭患者发生心源性死亡的危险因素,研究得出的定量数据对临床预测病情走向与制定治疗方案具有参考价值。