玉米-白首乌间作对双方病害发生、活性成分及产量的影响

2021-11-09沈明晨李春阳吴承东

沈明晨,陈 镭,李春阳,张 明,吴承东*

(1.江苏沿海地区农业科学研究所新洋试验站,江苏 盐城 224049;2.江苏省农业科学院农产品加工研究所,江苏 南京 210014)

间作是一种基于生态多样性,实现作物高效生产和低碳农业协调发展的种植模式[1-3]。已有大量的研究证实,间作可通过作物的种间互补以及竞争作用,从时间和空间上利用生态位的差异为不同作物提供养分和资源,促进种间互补对资源的高效利用,最终形成增产优势[4-7]。合理的间、套作可以有效解决连作障碍,改善土壤微生物群落结构以及土壤生态多样性[8-10]。

白首乌(Cynanchum bungeiDecne)为萝藦科鹅绒藤属植物,是我国传统保健中药材之一,具有乌发生发、补肾益肝、养血益精及抗衰老等功效,历来被人们奉为养生珍品、滋补良药[11]。玉米是高产优质的粮食作物之一,其营养价值高,不仅是我国养殖业、畜牧业等重要的饲料来源,而且鲜食玉米还能够为儿童、孕妇补充叶酸,是维持人体正常生理机能必不可少的食品[12]。作物的多年连续种植会造成连作障碍发生,田间病虫害频发,最终使其产量品质受到较大影响。本试验通过玉米-白首乌间作的栽培模式,研究间作对作物病害发生、作物活性成分及产量的影响,为玉米以及白首乌的产业可持续发展提供科学的理论依据和实践指导。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验点为江苏现代农业(特粮特经)产业技术体系滨海推广示范基地(120°22′E、34°18′N),供试土壤为砂壤土,肥力均匀,有机质含量(质量分数,下同)20.55 g/kg,速效氮含量127.31mg/kg,速效磷含量21.8 mg/kg,速效钾含量139.4 mg/kg。深翻整地,深度25 cm左右,整地标准为土块细碎,上实下虚。

1.2 供试材料

白首乌品种为盐乌1406(江苏沿海地区农业科学研究所新洋试验站保存),该品种抗病性强、抗逆性好、高产优质。玉米品种为苏科糯1801(江苏省农科院粮食作物研究所提供),该品种品质优良、穗型整齐、口感甜糯、商品性强。

1.3 试验设计

试验共设4组,每个处理组3个重复,试验小区长7 m,宽3 m,面积21 m2。处理1、处理2采用玉米间作白首乌高效栽培方法(图1):处理1中白首乌种植株距为40 cm,行距为80 cm;处理2中白首乌种植株距为50 cm,行距为90 cm。每个小区种2行,中间预留1行用于玉米间作,玉米株距在30 cm左右。CK1为采用传统玉米单作栽培方法,株距为40 cm,行距为50 cm。CK2为采用传统首乌单作栽培方法,株距为40 cm,行距为80 cm。

图1 玉米-白首乌间作高效栽培

白首乌采用大棚穴盘播种育苗,播种后1个月进行种苗移栽,移栽后便可开始玉米播种。移栽前在地表覆盖1层可降解黑色塑料薄膜,可有效防治草害(图1)。各试验处理小区在种植过程中的田间管理均保持一致。

1.4 测定项目及方法

玉米病害分级参照文献[13]:0级,叶片无病害症状;1级,叶片有个别病斑;2级,1/3以下叶片有病斑;3级,1/3~1/2叶片有病斑;4级,1/2以上叶片有病斑;5级,整株病死。

相对防效=(对照病情指数-试验病情指数)/对照病情指数×100%。

白首乌病害分级参照文献[14]:0级,叶片无病害症状;1级,叶片病斑面积<5%;2级,叶片病斑面积6%~10%;3级,叶片病斑面积11%~30%;4级,叶片病斑面积31%~50%;5级,叶片病斑面积>50%。

白首乌黄酮、多酚以及甾体总苷含量(均为质量分数,下同)的测定采用紫外分光光度法[15-17],块根样品清洗干燥后用植物粉碎机粉碎,1 mm过筛预处理。玉米产量按实际收获的玉米鲜穗来计算;白首乌产量按实际收获的块根来计算。

1.5 数据分析

数据整理和作图采用Excel 2007软件处理。

2 结果与分析

2.1 玉米-白首乌间作栽培对玉米和白首乌病害发生的影响

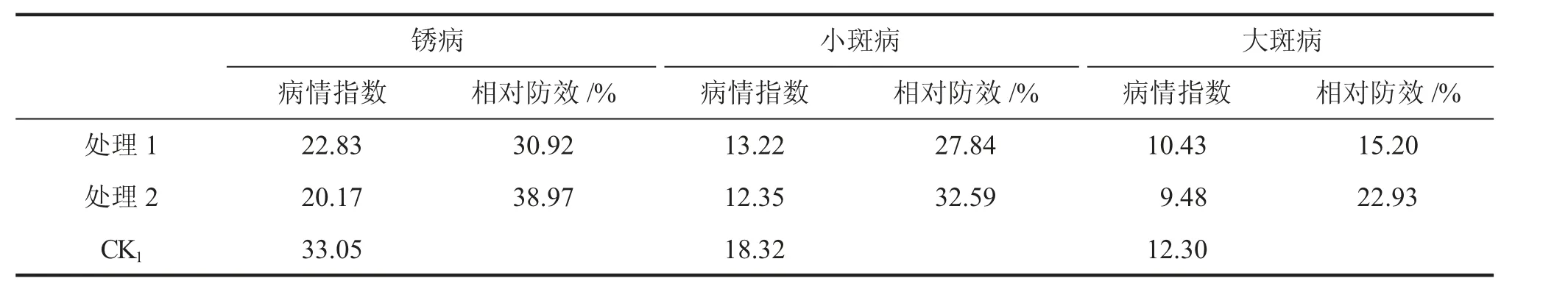

由表1可知,玉米-白首乌间作模式中玉米的锈病、小斑病以及大斑病的病情指数较玉米单作种植均降低,处理1对玉米锈病、小斑病和大斑病的病害相对防效分别为30.92%、27.84%、15.20%,处理2对玉米锈病、小斑病和大斑病的病害相对防效分别为38.97%、32.59%、22.93%。

表1 玉米-白首乌间作对玉米病害发生的影响

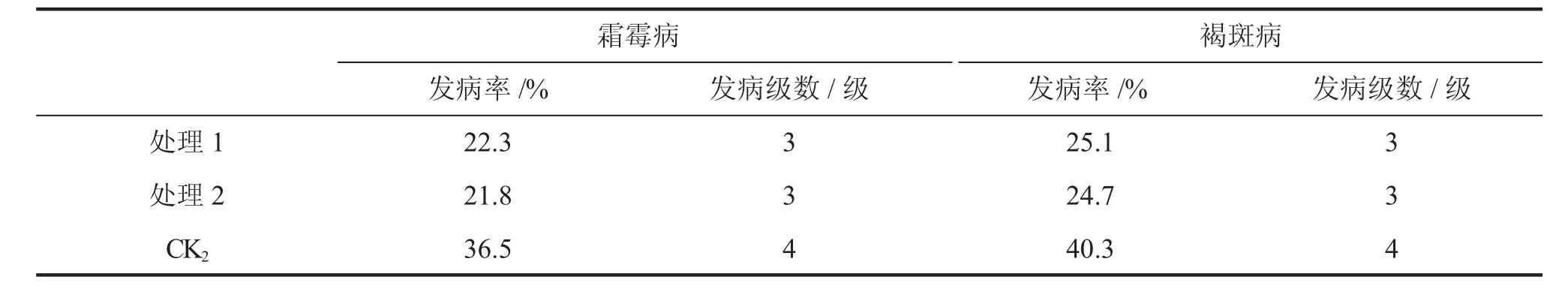

由表2可知,玉米-白首乌间作栽培的2个试验处理组中,白首乌霜霉病的发病率分别为22.3%和21.8%,发病级数均为3级;褐斑病的发病率分别为25.1%和24.7%,发病级数均为3级:均较单作的白首乌发病率减少,发病等级变低。

表2 玉米-白首乌间作对白首乌病害发生的影响

试验结果表明,玉米-白首乌间作对玉米以及白首乌病害发生有抑制作用。

2.2 玉米-白首乌间作栽培对白首乌活性成分的影响

白首乌中含有多种活性物质,其中黄酮类、多酚类、甾体总苷类等为主要的活性成分,与白首乌的药理作用密切相关。由表3可知,处理1白首乌的黄酮、多酚、甾体总苷含量分别为4.12、0.365、12.46 mg/g,较单作的白首乌分别增长了8.42%、15.87%、10.07%;处理2分别为4.05、0.359、12.39 mg/g,较单作的白首乌分别增长了6.58%、13.97%、9.45%。结果表明,玉米间作白首乌栽培模式对白首乌块根主要活性成分有较大影响,可以有效提高白首乌地下部分营养物质的积累,从而提高其品质。

表3 玉米-白首乌间作对白首乌活性成分的影响

2.3 玉米-白首乌间作栽培对玉米和白首乌产量的影响

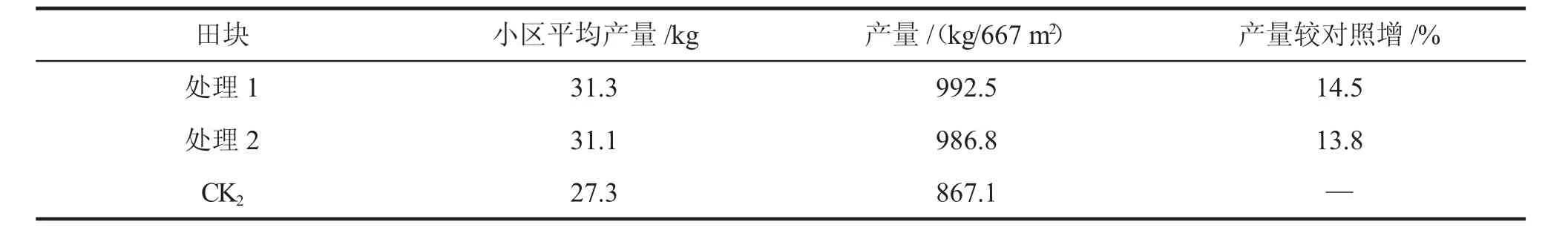

由表4可知,处理1和处理2的玉米产量比玉米单作分别减少了64.6、72.8 kg/667 m2,较对照分别降低了6.2%和7.0%。从表5可见,处理1和处理2的白首乌产量比单作分别增加了125.4和119.7 kg/667 m2,较单作分别提高了14.5%和13.8%。结果表明,白首乌间作玉米较单作种植在一定程度上影响了玉米的产量,但能有效提高白首乌产量。

表4 玉米-白首乌间作对玉米产量的影响

表5 玉米-白首乌间作对白首乌产量的影响

3 讨论与结论

间作是我国传统农业中重要的生产技术,可以充分利用环境和土地资源,改变根际土壤中的养分含量,改善土壤的养分供应能力和吸收环境,提高资源利用率,具有明显的经济效益及生态效益[18]。近年来,在农业供给侧结构性改革政策的影响下,作物复合种植已成为重要的栽培模式[19]。张艳等研究表明,甘薯与玉米间作,可以显著提高土壤有机质含量,促进甘薯中活性成分的积累,提高甘薯的产量[20]。高阳等研究发现,玉米间作大豆模式下,玉米产量较单作增加6.0%左右,大豆产量较单作增加约32.0%[21]。目前特粮特经作物间作种植中还没有关于药食同源品种与玉米间作的报道,本研究目的在于提供一种玉米-白首乌间作的高效栽培模式。本研究表明,玉米-白首乌间作较单作处理,有效降低了玉米锈病、叶斑病以及白首乌霜霉病、褐斑病的发病率;与白首乌单作相比,玉米-白首乌间作处理中的白首乌活性成分含量均发生变化,其黄酮含量分别增长了8.42%和6.58%,多酚含量分别增长了15.87%和13.97%,甾体总苷含量分别增长了10.07%和9.45%;但玉米-白首乌间作较单作处理,玉米产量有所降低,分别降低了6.2%和7.0%,而白首乌块根产量较对照分别增长了14.5%和13.8%,综合增产效益明显。

综上所述,玉米-白首乌间作与单作相比具有以下优势:1)白首乌是一种喜温喜光、耐旱怕涝的经济作物,而玉米生长喜水,在降水较多的季节,可以有效减轻白首乌的涝灾。将白首乌和玉米进行间作,优化了空间分布,系统提高了对水分、光照、土地等自然资源的利用效率。2)白首乌地上部分为蔓生,有多个藤蔓分支,攀援性好,藤蔓最长可达300 cm,玉米秆为白首乌的地上部分攀爬提供支架。在白首乌种植过程中间作玉米,可以节省人工搭架的成本,该方法简单、成本较低且实用性强。3)玉米-白首乌间作栽培改变了双方原来叶片的分布位置,使光合作用面积增大,光能利用率显著提升,降低了玉米以及白首乌的病害发生,且有利于白首乌地下部分营养物质的积累,进而提高了白首乌的产量和品质。尽管玉米产量小幅下降,但在同等种植面积情况下,增加了白首乌的收益。该间作模式综合效益佳,值得大范围推广。