水阳江流域传统圩区聚落乡土景观系统研究

——以宣城市金宝圩为例

2021-11-07冀凤全丁锐清

冀凤全,张 敏,丁锐清

(安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230022)

我国幅员辽阔,不同区域因地理条件以及人为干预自然的方式不同,造就了多种地域特色鲜明的乡土景观,积淀了丰富的风景特色和营建传统。在全球化和城市化的影响之下,中国城乡风貌的差异性、多样性开始呈现降低趋势,具有传统地域特色的乡土景观正面临着被淡化的风险。如何发掘乡土景观内涵,延续千百年来风景的地域性和时空性,是当下亟须解决的问题。

乡土景观是在特定的地理环境下,人类活动与自然要素在长期不断的冲突中相互适应的结果,而非某一主观意志的单方面体现,是人们居住方式、耕作模式以及文化追求在特定土地上的映射[1]。研究乡土景观是了解地域文化重要的窗口。目前,乡土景观的研究多集中在对农业生态和乡村聚落的研究上。前者侧重于景观空间、生态农业以及生物多样性方面,后者关注聚落建筑及环境,强调聚落景观的空间结构、形态及材料[2]。风景园林学科视角下的乡土景观,侧重于以特定区域为样本,将乡土景观分解为一个多层复杂系统的叠加,包括自然系统、农田水利系统以及聚落系统,乡土景观的发展形成是每层系统长时间由下而上堆积形成的过程,且每一层都为后一层提供一个空间上的背景环境,每层系统通过人类的实践相互关联,共同作用,形成了特定场所下“水-田-居”复合一体的功能形态,只有当三个系统相互适应时,区域的功能形态、景观系统才趋于稳定[3]。因此,研究乡土景观一方面要从时间维度去考虑,从生成和动态演变过程中去把握;另一方面,需要对三个子系统之间的关联性进行研究。

水阳江流域因地势低平,水网密布,长期以来人们在流域内筑堤围田,防御洪水、耕作定居,将自然不断改造成可供人们生存与发展的栖息地,形成了一个以圩田水利开垦为主的聚落单元,即圩区。千百年来,人们与自然和谐相处,景观生态系统不断优化,由此形成了极具地域特色的乡土景观——圩区聚落景观。本文选取该流域内历史悠久、规模较大,目前为止圩田格局保存较完好的金宝圩进行研究,通过对其乡土景观系统的分析,总结其乡土景观的特征,以此建构水阳江流域圩区聚落乡土景观研究的基础。

1 水阳江流域圩区的形成与发展

1.1 流域自然条件

水阳江水系是长江下游右岸一级支流,流域西北与青弋江为邻,东南与长江和钱塘江分水岭为界,东北与太湖水系、秦淮河水系相接。其水系流经安徽南部大部分地区及江苏地区,主要包括宣城、宁国、芜湖、江苏等区域。流域地势南高北低,地形地貌包括山地、丘陵、圩区、畈区等,按照自然地形划分,分为上中下游三段。其中流域上游属于皖南山区,地形变化剧烈,主要为山地丘陵地貌;中游地势较低,河流弯曲,滩地宽阔,属丘陵圩区地貌。进入宣城、芜湖等下游区域后,地势平缓、水网密布、湖泊纵横,其南漪湖、石臼湖和固城湖,三湖呈串珠状分布,为古丹阳湖大泽分离所形成,上游大量泥沙堆积至下游,使下游湖床淤高,为圩田的开发利用创造了条件。

1.2 流域圩田开垦历史

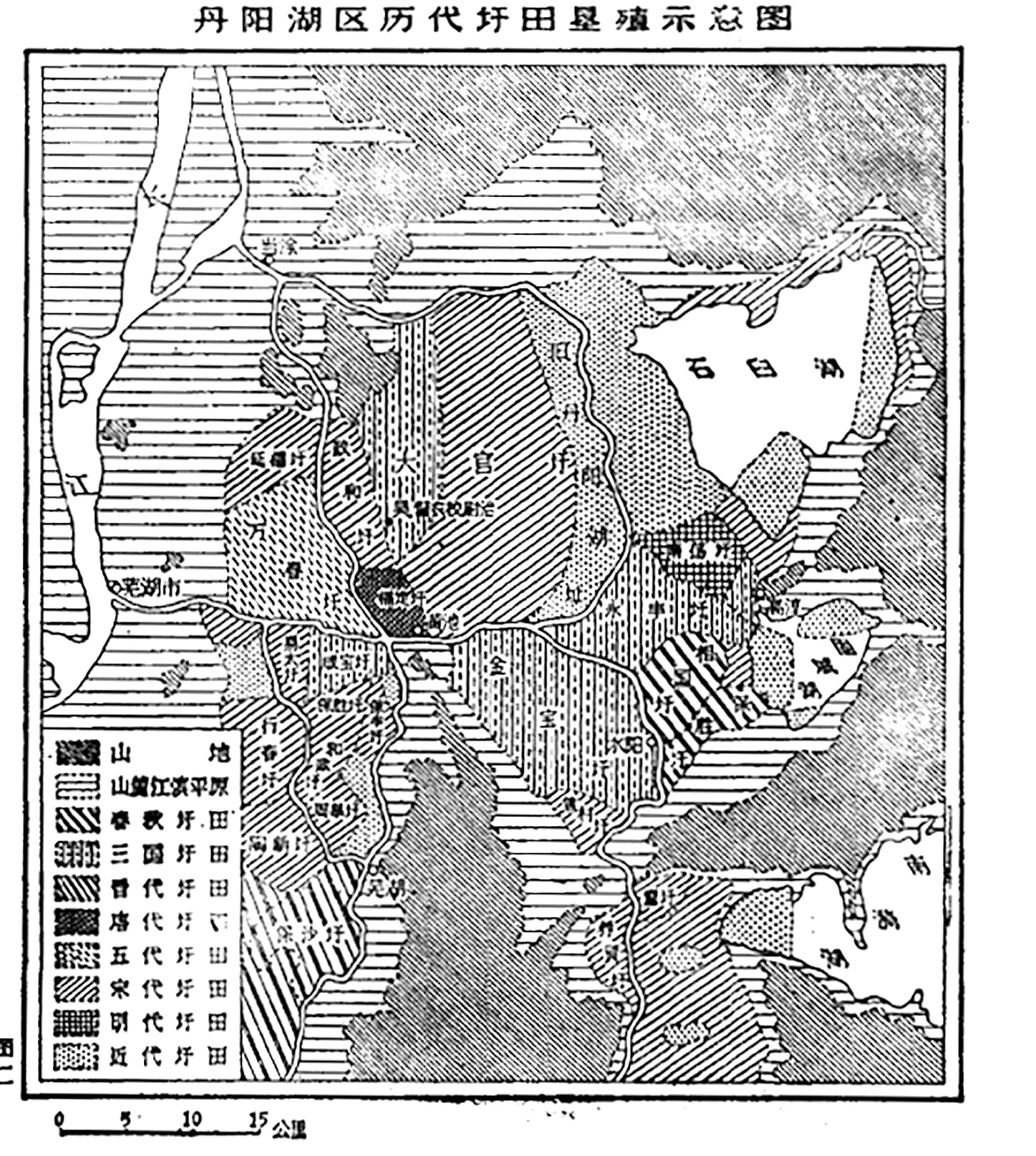

圩田是指人们在地势低洼,湖泊沼泽地带,修筑堤防,围垦土地,外以挡水,内以围田的一种土地利用方式[4]。依据上文所提到,水阳江流域的圩田开垦主要分布在中下游区域,即古丹阳湖区范围内(图1)。因该区域因良好的地理位置及自然环境,圩田开垦历史悠久,最早可追溯到春秋战国时期,主要包括围湖造田和开凿运河两个方面。

图1 丹阳湖区历代圩田垦殖示意图[5](P149)

公元前五百余年,吴楚不断交兵,“吴筑固城为赖渚邑,因筑圩附于城”。后吴王将此圩赐予某丞相,称为相国圩,这是我国开创围湖造田最早的先例之一。三国时期,此流域隶属于东吴属地,为了军事的需要,水阳江下游湖泊地区进行屯兵、垦殖。三国至隋唐时期,该流域圩田处于早期开发阶段,圩田的开发技术处于尝试阶段,人口密度小,人类改造自然的能力有限,此时,人地关系处于非常和谐的状态。唐代除继续发展圩区以外,开始兴修灌溉工程,其中著名的是佟公坝灌区。北宋时期,政治中心迁都临安,使得南方逐渐成为政治经济中心,经济技术水平的进步,使该流域的围湖造田在这一时期达到顶峰,圩田的管理与修筑技术也有了空前的进步,圩田不再是单独开发,而是进行联圩,形成圩圩相连与河渠结合的完整系统,形成圩连圩,圩套圩的大片圩区。至此圩田成了水阳江流域、河湖水网密布之地农业水利发达的标志。著名的大官圩、行春圩就是在当时围垦发展的圩区。明清两代圩田的开发进入极盛时期,该流域的人口日益增多,圩区聚落逐渐形成规模,并继续沿河道继续向外扩张。清代,由于湖泊的进一步围垦,圩区农业进一步发展。至现代,流域的开发治理除对湖泊进一步围垦,原有灌区的修葺之外,无其他建树。纵观历代的开发和治理概况,水阳江流域的圩田开垦历经千年,人类在与自然环境的相处适应中形成了以水利、圩田和聚落系统多层次的乡土景观体系。水阳江流域的古丹阳湖区在1700年的开垦过程中,不断摸索农田形式、水网格局、水利设施以及聚落形态,使得圩田成了该地区的主要农田形式。圩田的开发不仅将这片湖泊沼泽转化成适宜的人类栖息地,也塑造了一片富有特色的乡土景观类型。

2 金宝圩聚落乡土景观系统分析

2.1 金宝圩聚落景观形成概述

金宝圩位于安徽省宣城市北部,是宣州地区最大的圩区。四周被水阳江的河道环抱,西部为水阳江分支裘公河,其三面均为水阳江主河道。周围分布着大大小小的圩区,幸福圩、天合圩、大公圩、相国圩、永丰圩等。金宝圩的围垦起源于三国时期,据《宣城县志》记载:“金钱湖,古五湖之一,与南湖东西相望,孙权时中原避乱,来归者众,始筑为围田,初名化成,后易名金宝圩。”[6](P161)由于经济和管理方式的落后,金宝圩在宋代之前,圩区一直是分散的小圩,没有形成完整的管理体系。三国以后,金宝圩由军管转为民管,人们逐渐开始在此定居,但圩田初期建设时,原始的农耕方式还未造成景观的大规模改变,直到唐代中后期,金宝圩各个景观层面才开始形成。宋代圩田管理技术的改革,使金宝圩有了新的发展。据《宋史·食货志补正》记载:宋代宣城的化成、惠民两圩,“圩岸虽已圈固……圩腹内包裹私圩十五所”[7](P95),这表明,宋代的联圩使原有的化成圩、惠民圩合并,形成了较大范围的圩区——金宝圩,大圩连接起来,圩长达73公里。各大圩内均套包着众多小圩,形成“大圩如城郭、小圩如院落”的格局,圈堤联圩有效地提高了金宝圩区防御旱涝的能力。从明万历年间到公元1937年,雨季洪涝灾害严重,金宝圩经历了六次溃堤败圩的现象。新中国成立后,为了抵御洪水,保护圩区安全,政府加大对金宝圩圩堤的保护力度,修筑大堤,改善涵闸斗门,提高防洪能力,保证了圩区农田和聚落的安全,使得金宝圩的圩田景观体系更加趋于完善,圩区内的乡土景观系统逐渐稳定和谐。

2.2 金宝圩水网水利系统

2.2.1 水网系统

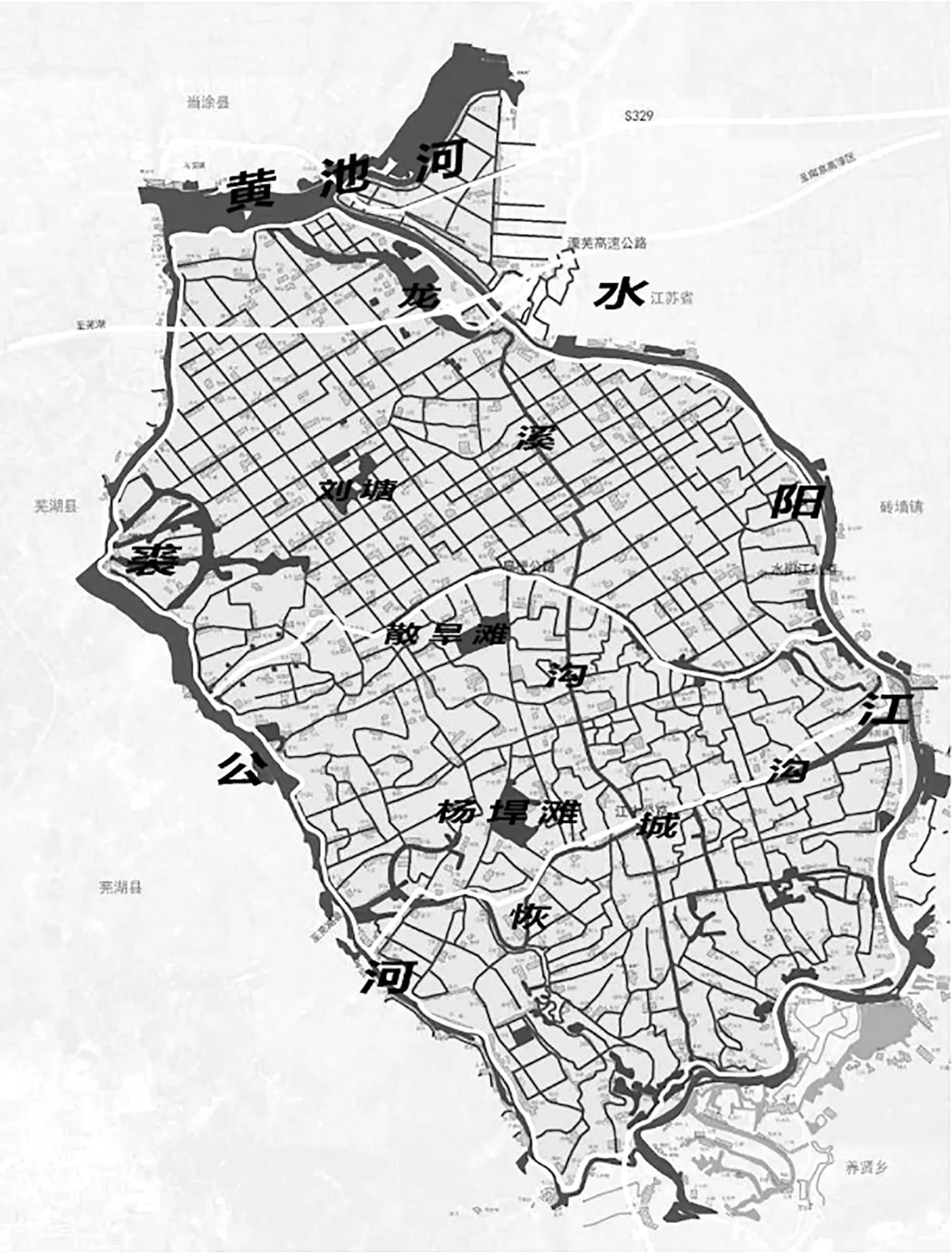

在水阳江流域的水网系统格局控制了农田、聚落的形状和分布,是构架圩田景观的关键要素。金宝圩圩区的河网大致分为三级:环圩区外侧的河流为一级主要水系,圩区内部的主要河流、河沟为二级水系,其余圩区内部的沟渠为三级水系(图2)。一级主要水系为水阳江、黄池河、裘公河,河道宽度60~130米,承担着圩区航运、排洪、引水灌溉的功能。金宝圩的次要水系为贯穿圩区的两条线性水道:龙溪沟和恢城沟,次要水道沟通外围水系与内部沟渠,起承上启下的作用。圩区内部的沟渠多以人工挖掘形成,多成直线,宽度10~15米。沟渠与池塘、内河、外河彼此相连,由此形成完整的水网体系。

图2 金宝圩水系分布图(图片来源:作者整理自绘)

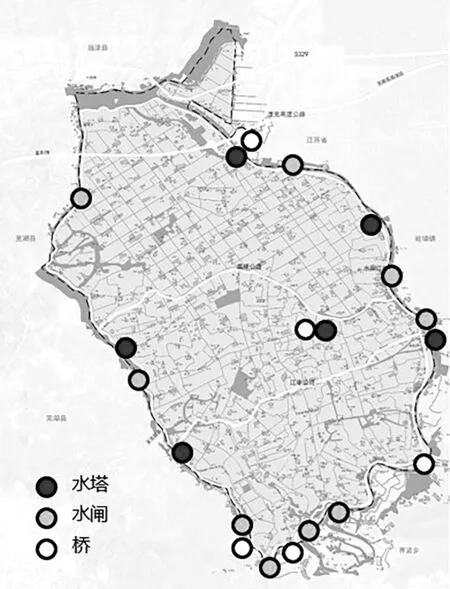

2.2.2 水利系统

水利问题是一个关系民生的大问题,国家最重水利,水利者,田赋之所从出也[8]。金宝圩呈现典型的“外水内田”的空间布局,外围的水系一般高于内部的圩田,堤坝、涵闸、水塔、桥等水利设施的建设在不同程度上承担着保护圩区的作用。金宝圩圩堤主要的修筑方式是沿圩区外围水系的河岸环绕一周进行布置,内部再通过圩堤对空间进行划分(图3)。金宝圩的水闸主要分布在外围水系与内部河渠的交界处。结合古丹阳湖各时期围垦范围来看,圩田开发建设初期,水闸的分布比较零散,多与沟渠、内河相结合进行布置;圩田开发建设后期,由于技术的进步和统一规划,水系相对规整,水闸的布置与沟渠结合分布较为均匀。除水闸、堤坝水利设施以外,水塔、桥等多种水利设施的建设与使用,控制着圩区内部河流流速的稳定,使圩区内部常年的旱涝保收,维护了居民的生活安全。

图3 金宝圩水利系统分布图(图片来源:作者整理自绘)

2.3 金宝圩圩田系统

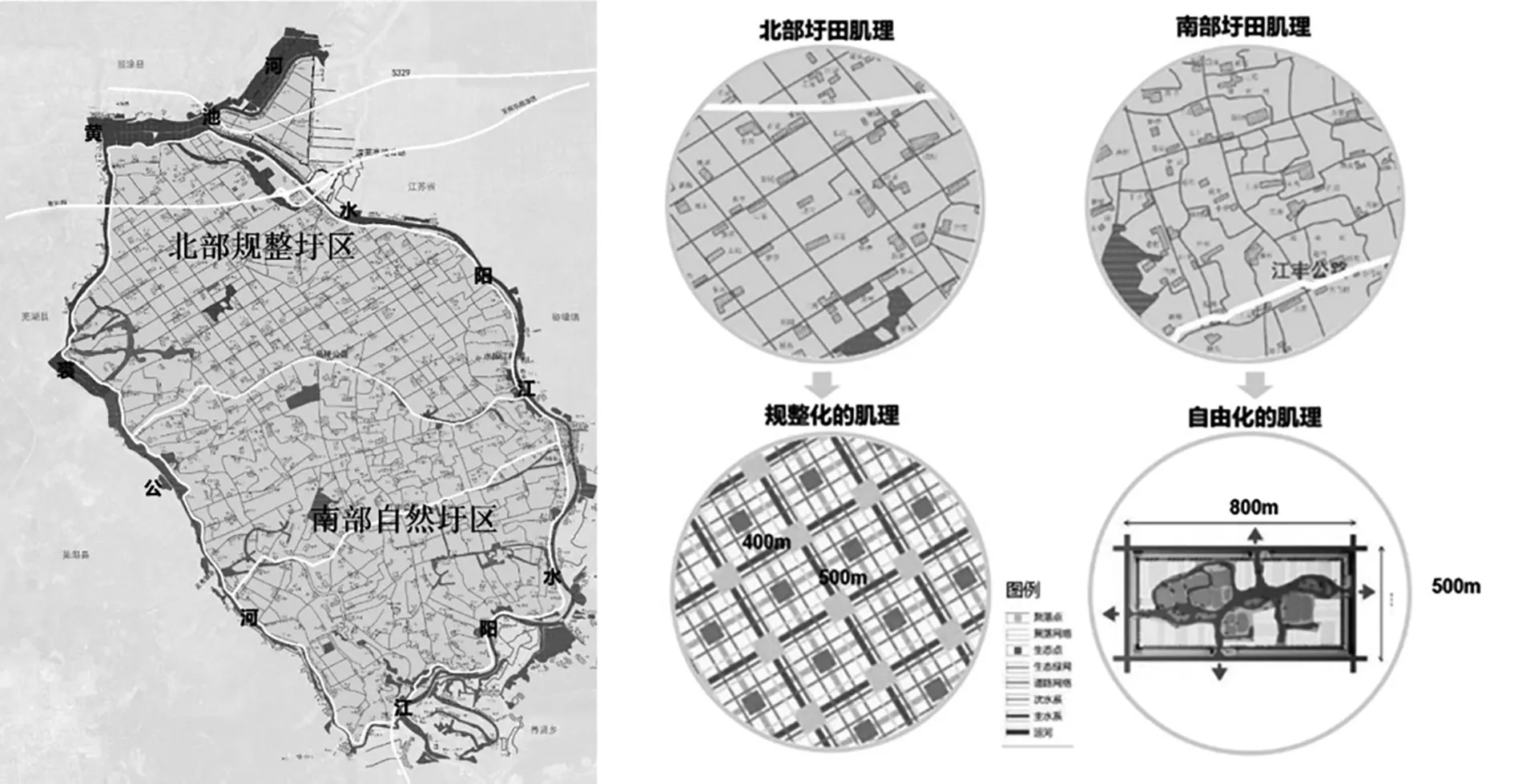

圩区内部的水网与圩田是相辅相成,水网水系的走向影响着圩田的形态,圩田的发展是建立在水利工程基础之上的。金宝圩虽早在三国时期已经修筑成型,但因自然环境的制约以及农田水利技术发展的阶段性,其较为完整的圩田系统在千年之后才最终形成。宋代以前,由于技术与经济水平落后,金宝圩区域的圩田没有形成统一的规划和管理,圩田肌理显得杂乱无章。宋代之后,据史料记载,金宝圩在明万历三十六年(1608年)有溃堤重修的历史。明代由于经济水平较高,圩田的管理与建设也在这个时期达到顶峰,金宝圩的圩田得到修缮和改进,在此期间造就了两种不同形态的圩田:规则型和不规则型圩田,并且延续至今(图4)。

图4 金宝圩圩田肌理图

2.3.1 规则型圩田

金宝圩地区规则型圩田位于圩区的北部,整体来看属于田字形圩田,结构统一,形成了独立的防御和灌溉系统。北部圩区沟渠布局规整,内部水网由于受人工改造,与自然形成的河流水体联系较少。规则型圩田占据金宝圩一半区域,具有一定的规模,在外围有环绕圩区可供通航、排涝的河流,保护内部圩田,内部圩田周边环绕次要水系和沟渠成网状体系。

2.3.2 不规则型圩田

金宝圩南部区域的圩田肌理多成不规则状,一般是在水渠原有的基础上修缮的,农田保留了基本围垦时的肌理,使得圩田大小、形状不一。不规则圩田的形态多成多边形,南部圩区内水网交错,河流弯曲,水系连通性较差,不宜航运,宜灌溉农田。多边形圩田分布比较零散,每个小圩田的面积比较大,多边形圩田受水网的影响大,多形成自由的划分。

2.4 金宝圩聚落系统

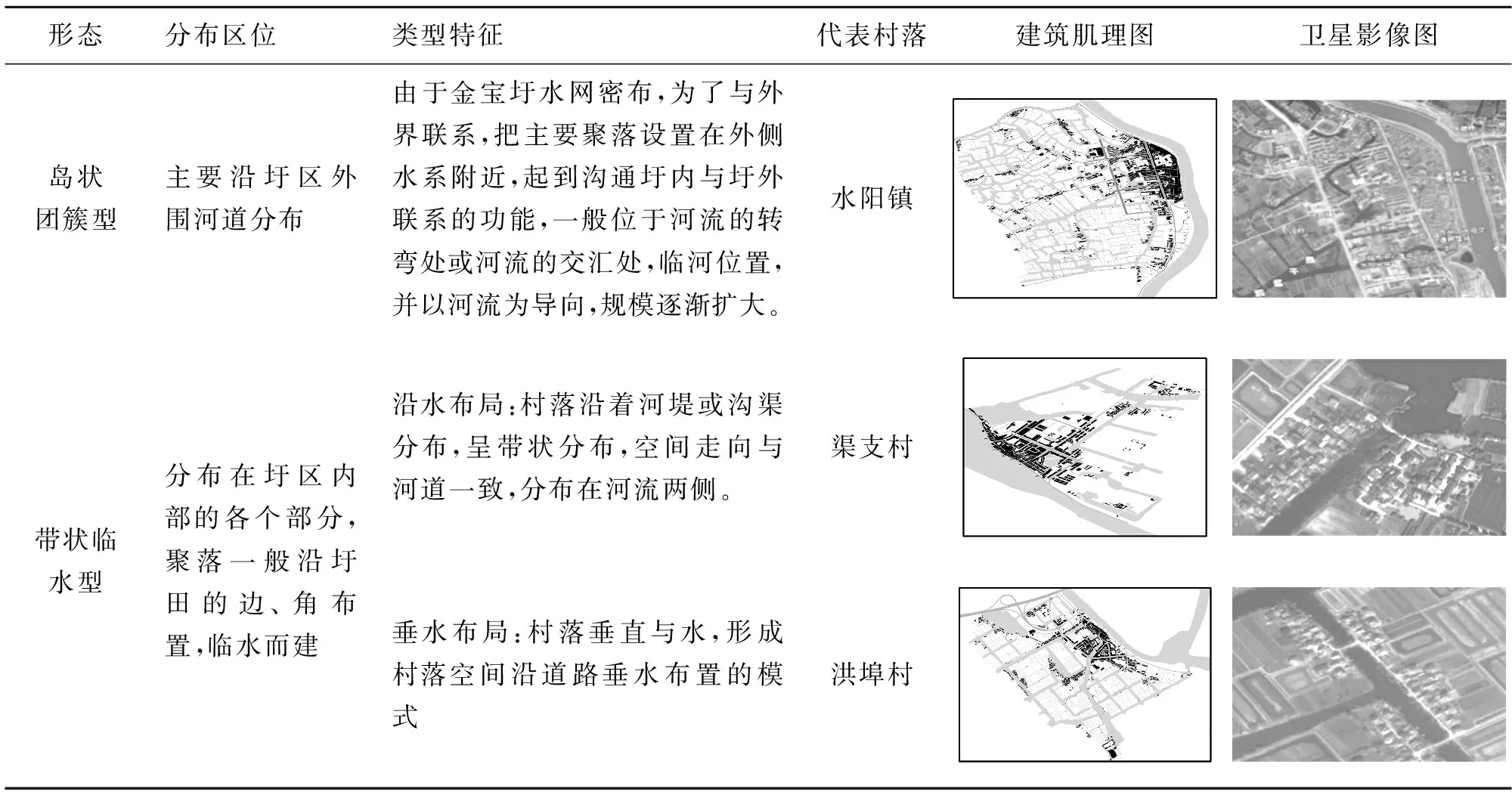

圩田最初的功能是发展农业经济,圩田内部由于人类的进驻逐渐形成了聚落,伴随着人口的增长以及经济的发展,部分聚落逐渐城镇化。圩区聚落的形成与圩田水利的兴起与繁荣息息相关,是其形成的前提、重要条件和物质基础[9]。金宝圩地区水网密布,聚落沿不同的河道分布,其形态方向随着水系的走向宽度而变化。其中圩区内部镇区与社区的选址,多分布在紧依水系相交的水路交通便捷处。水阳镇一个中心集镇及三大社区地域上主要沿圩区外围水系即黄池河、裘公河、水阳江分布,主要位于水系相交之处。村落选址,依据圩区内部网状水系形成小规模的聚居人口,空间形态上与水系联系紧密。整体来讲,金宝圩聚落空间布局呈现岛状团簇型与带状临水型两种形式(表1)。

表1 金宝圩聚落景观空间格局类型

3 水阳江流域传统圩区聚落乡土景观特征总结及发展启示

3.1 水阳江流域传统圩区聚落乡土景观核心特征

圩区聚落乡土景观的形成离不开当地自然条件和独特的历史过程,景观系统内部的各个要素相互作用,形成了具有明显地域特色的景观格局与景观特征。通过对上文金宝圩地区的历史沿革、农田水利系统以及聚落景观系统的研究,可以归纳出其圩区聚落乡土景观的核心特征:水网交织格局、多形态圩田格局和逐水而居聚落格局。1)水网交织格局:水网交织的格局是人们在自然河道的基础上不断地进行人工改造的结果,水阳江流域大部分地区在历史上属于低洼积水地区,人们开河排水、围湖造田,挖泥筑堤,随着水利系统的完善,河网日益细化,水系得以分级控制,水网格局日益显现,自然河道、人工干道、干渠、支渠等不同级别的水道,构成了完整的水网格局,是从古至今人们治水经验的凝聚[10]。2)多形态圩田格局:人们在疏浚河道的同时,围垦低洼地区的河湖滩地,建设圩田,形成了圩田格局,圩田格局是在水利系统的不断推进中日益完善的,由于不同的自然环境特征和技术决定的,多种形态的圩田各自发挥着不同的作用。3)逐水而居聚落格局:特殊的地理位置及自然条件,在水网格局及圩田格局的孕育下,金宝圩地区的聚落大而稀、小而散,其中岛状团簇状和带状临水状是金宝圩地区聚落的基本形态,人们在高亢的圩堤临水而居,形成了水利—农田—聚落三位一体的景观系统,反映出人与自然复杂的关系,是人们农耕文化的结晶。从宏观景观格局来看,水利、农田、聚落三个方面的景观特征承载了金宝圩乡土景观的地域性表达,可以总结为其乡土景观特点是:以创造和谐的人居环境为目的,依托水利设施为基础,带动圩田和聚落的建设,最终演绎出多级水网格局,多形态圩田和逐水而居聚落相互依托的圩区乡土景观格局。

3.2 传统圩区聚落乡土景观营建智慧及现代价值

3.2.1 动态平衡的生态设计

金宝圩的生态功能主要表现在防洪,多种水利设施的灵活建设以及完善的水网结构控制着圩区内部河流流速的稳定,从而使圩区内部的土地更好地服务于圩田的开发与人们的生产生活的需求。筑堤、浚河、建闸是三种最重要的筑圩手段,共同应对洪涝灾害[11]。沿圩区外围的圩堤,是圩区最基础的设施,不同地方的圩堤设有涵闸,平日里关闭涵闸蓄水,旱期开闸放水,灌溉农田,汛期则固水保护农田的安全。除水利设施外,金宝圩于明代分圩时形成的规则型圩田也在一定程度上提高了圩田抵御自然灾害的能力。在金宝圩内部开十字形沟渠,把原有修建的环圩大堤划分,在遇到水灾时,环圩大堤破坏,内部的小圩可以自保。

3.2.2 有序合理的生产空间

金宝圩北部大面积的规则型圩田呈现规则的方格网状结构,且每个圩子的大小,形态基本相似,面积约在200~250米*200~250米。规则型圩田水网连接度较好,水系多形成十字交叉。圩区外河是船运通达的主要通道,北部圩区内河的宽度大约在30~60米,沟渠宽度大约15~25米。金宝圩利用规划完整的水系以及肥沃的土地,发展粮食种植与生态养殖相结合的特色产业,形成高效的复合农业生产模式,种植棉花、水稻等农作物,养殖鱼、河蟹、蟹苗等水产品。土地的有序规划以及合理利用为金宝圩发展地方农业提供了良好的生产空间,对现代圩田乡土景观规划设计具有较好的参考价值。

3.2.3 历史悠久的生活文化

圩田景观是在地方土地的自然基础上形成的,当地居民为追求更好的生存方式,从而对土地利用方式进行不断修正,因此圩田是人类与自然相结合发展而来的具有地域特色的乡土景观。圩区作为人类社会与自然环境和谐共生的一种人居环境模式,具有很高的乡土文化价值[12]。居民们保留了传统耕作方式、治水技术,并形成了逐水而居的居住模式,留存了圩田相关的历史文化遗产。例如金宝圩内部的丁奉纪念馆是为纪念三国时的东吴大将丁奉围湖造田、联蜀抗曹的功勋而建。金宝圩除丁奉纪念馆、裘公青石板老街、杨泗华佗庵、雁翅金宝寺等历史文化资源外,还发展了跑马灯、春节玩龙灯、摸秋等民俗文化形态,丰富的文化遗产赋予了金宝圩独特的圩田乡土景观文化。现代乡村在规划时应挖掘地方文化内涵,传承历史文脉,建设有地域特色的乡土景观。

3.3 传统圩区聚落乡土景观在快速城市化背景下的保护策略

以经济发展为核心的快速城市化建设对传统圩区聚落景观的发展方式造成了冲击[13],在一定程度上破坏了乡土景观的地域特征。由于缺乏有效的引导和控制,金宝圩内部分圩田被侵占,内部河流宽度缩减,沟渠密度减少,圩田水网结构遭到破坏。圩区内村庄缺少必要的污水处理设施,生产生活污水不经任何处理,自然排放至水系,导致了水体污染及产业养殖效率下降等问题。居民点的无序扩张造成了圩区土地资源的浪费,伴随着人口的增长,圩区内部对于基础设施、公共设施等需求量得不到充分满足。金宝圩圩区旅游资源和历史文化资源较为丰富,但开发利用不足,破坏较为严重,缺乏综合一体化开发的模式。针对金宝圩圩区的建设现状,提出以下几点保护策略。

3.3.1 优化圩田结构,完善水利设施系统

在保护圩田肌理的基础上,结合现代土地利用模式发展生态农业旅游等,以实现圩田的多功能化利用。利用GIS进行叠加分析土地类型,合理划分农业种植、水产养殖区域,争取达到最优农业生产模式。梳理、延续农田肌理,对被侵占的农田进行清理恢复,完善水利设施系统,科学规划增设水利设施,加强对水资源的利用效率。划分不同泄洪区,分片引导排涝,提高泄洪效率。

3.3.2 综合整治水系,维护绿色生态环境

保留原生不同层次的水网结构,对外河进行河道治理、岸线加固,水阳江沿线要定时清淤、确保水系通畅,对宽度缩小的内河要梳理联通,对被破坏、填埋的沟渠要做到防污防干,以确保水网联通完整,维护农田水网完整的景观结构。在圩区内的不同片区要单独设立污水处理厂及多个污水处理设施,从源头上对圩区水污染进行控制治理。将圩区滩、塘作为重要的生境保护区,结合植物种植恢复水生态。

3.3.3 梳理聚落肌理,加强地域文化保护

遵循原圩田开发逻辑与肌理,延续圩区传统聚落形态,加强对聚落发展规模与形态的控制和保护。例如根据人口数量规划居住用地位置、范围,利用乡土材料及传统建造样式对新型建筑进行形式上的控制,结合现代工艺实现聚落的有机更新,保留场地记忆。在圩区内部,对文化展示片区进行分类,统筹文化空间布局,通过打造不同分区内部文化体验路线,强化各片区独有文化遗产,展示不同片区文化特色。针对圩区特有的传统民俗文化活动,结合现代科技搭建文化展示平台,重筑传统文化魅力。

4 结语

从风景园林学科的视角,将水阳江流域的圩区置于乡土景观的研究背景之下,通过梳理该区域圩田的开垦、发展历史,以金宝圩为例,具体分析圩区乡土景观的构成要素及特征。研究表明青弋江、水阳江下游圩区以圩田为核心的乡土景观系统体现了自然基底、水利建设、农田开垦与聚落营造的紧密关系,集中反映了该区域由自然景观逐渐转变为乡土景观的过程,形成了极具地域特色的景观系统,从而奠定了研究水阳江流域圩区乡土景观的基础。在城市化不断发展的今天,土地方式发生了巨大的改变,不断冲击着“水—地—人”所形成的景观系统,研究不同区域的乡土景观,分析景观体系中所蕴含的营造理念与生态智慧,对区域的建设与发展具有指导意义。