高校课程思政教育的调研与建模分析

——以数学建模课程为例

2021-11-07徐立祥王晓峰李新路

徐立祥,崔 悦,王晓峰,李新路,陈 岩

(1.合肥学院 人工智能与大数据学院,安徽 合肥 230601;2.安徽师范大学 数学与统计学院,安徽 芜湖 241003)

百年大计,教育为本,我国拥有悠久且完善的教育体系,通过教育可以改变无数人的命运。一个国家和民族的发展,需要大量新型高科技人才的支持,而教育的目的就是要培养出更多优秀的现代化人才。新时期立德树人这一育人目标与传统教育思想一脉相承,育人目标的落实,过去主要靠思想政治理论课程来承担,然而“课程思政”的提出无疑是教育理念、育人体系和教育方法等层面的新突破。“课程思政”是指将“课程”限定在思想政治理论课之外的高校其他各类课程,从这些课程中挖掘其内在的思政元素,并在教学中以渗透、隐藏的方式对学生进行思政教育,这对学生的德行培养和价值塑造具有非常重要的现实意义。近些年来,我国诸多领域都处于快速发展的重要阶段,教育事业也是蒸蒸日上。各学校响应国家的号召,加强对学生品德的教育与引导,各大院校的思政教育都取得了优异的成绩。尽管如此,思政教育还存在一些尚未解决的难题,如:学生对思政教育的兴致不高,缺乏学习动力;教师注重学生成绩的提升,应试教育仍占主导;思政教育的教学方法过于单调等等。这些问题不仅会影响学生道德观与价值观的培养,更不利于课程思政的建设。基于此,本文将从课程思政的现状进行探讨,借助知网数据库,通过篇关摘、主题、全文三个方面的检索方式对课程思政各个发表年度的文献数量进行调研分析,并以数学建模课程为例来探讨课程思政教育的具体实施措施和建设方案。

1 课程思政的现状

1.1 课程思政教育深度不够

社会思想舆论相对多元化,社交网络和互联网媒体无处不在,学生可以从各个方面获取信息,从而接触到五花八门、多种多样的价值观念。高校大学生课程中约八成都是专业课程,而思政课程仅约两成,因此,大学生学习思政课程的时间非常有限。同时,一些专业课老师对思政教育认识不够深刻,对专业课程的思政元素把握的不够透彻,譬如数学建模、数学软件、程序设计等专业课程老师,他们因为专业课程自身的原因,会存在不能准确引导学生形成正确的判断力和正确的价值观的情况。久而久之,会导致学生接受思政教育的时间越来越少,同时也会导致学生对课程思政学习的深度不够。

1.2 高校各类课程思政教育融合的深度不够

在高校,思政课对学生发挥着主导的思想教育作用,而综合素质课和专业课则是辅助思政课对学生进行思想教育,具有不可缺少的作用。在建设“课程思政”的过程中,要确保思政课的主导地位,这是因为,思政课具备系统性、科学性的理论知识,并且思政课的老师也是这方面的专业人员,具备专业知识以及较高的思想觉悟与政治素养,能够引导学生形成正确的价值观与道德观念。然而在确保思政课主导地位的同时,也要在综合素质课及专业课的教学中融入课程思政的内容,仅仅是思政课的教育是远远不足的,因为思政课上课时间短暂,综合素质课和专业课占据了学生学习的大部分时间,这就要求综合素质课与专业课的教师们要具备课程思政的相关知识,挖掘课程中的思政因素,有意识地对学生进行思政教育。

1.3 课程思政整体规划不够完善

建设“课程思政”需要进行总体的规划,才能确保其有条不紊地发展,从而完成建设“课程思政”的蓝图。因此,“课程思政”的顶层设计与整体规划至关重要,它不仅指引“课程思政”建设的总体方向,还确立了“课程思政”发展的最终目标[1]。但是,我国目前关于“课程思政”的顶层设计与整体规划还不够完善,各方面的相互配合面临着巨大的困难,从而难以推动“课程思政”的进一步发展。这就需要高校教师承担起建设“课程思政”的主体责任,完善整体规划,各级教育部门与学校要积极配合党和国家,积极建设“课程思政”,教师要以建设“课程思政”为己任,自觉在教学课程中传递正确的思想理念与价值观念,各方面相互配合,共同实现建设“课程思政”的整体规划与目标。

1.4 教师的纽带作用影响思政教育效果

教师是连接学生与课程思政的重要纽带,学生对于课程思政的理解,需要教师的帮助和指导。这就要求教师们需要具备课程思政的相关知识,并且有意识地在教学过程中对学生进行课程思政的教育。教师切不可认为课程思政教育与自身无关,不可认为只要教授本学科的专业知识就够了,而是应该以德育为己任,处理好知识学习与思想道德教育的关系,从而完成立德树人这一根本任务。

1.5 学科特点影响其与课程思政的融合度

由于不同学科具有各自的特点,这些特点影响着学科与课程思政的融合程度。文科类的学科更容易在教学过程中融入课程思政的内容,这是因为文科注重表达,而理科强调逻辑思维能力和推理能力。以数学建模为例,数学建模要求学生通过发现实际生活中的问题,有意识地把实际问题转化为数学问题,再利用数学知识去解决实际问题[1]。整个过程,对于学生的推理、计算、思维等能力要求很高,而难以去融合课程思政的相关内容。这就要求教师们要深刻把握学科特点,挖掘学科中的课程思政因素,在教学中渗透课程思政的内容,使得学生受到潜移默化的影响。

2 课程思政的调研

本文将分别以篇关摘、主题、全文三个检索项对课程思政各个发表年度的文献数量进行数据拟合并绘制出发展趋势图;同时,在这三个方面数据的基础上,继续搜集与“数学建模”相关的文献,按发表年度整理文献数量,进行数据拟合并绘制出发展趋势图。

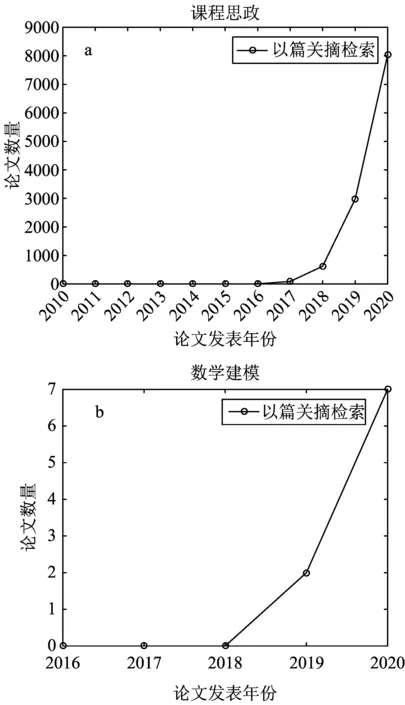

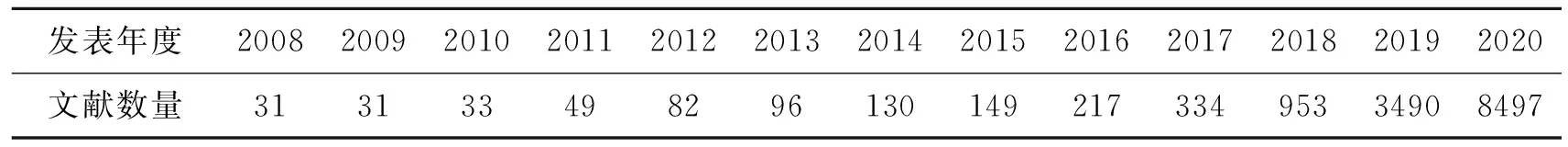

根据主题、篇关摘、全文检索项为前提检索课程思政中的文献发表年度数据,通过Matlab软件,采用最小二乘法对数据进行拟合,并绘制出拟合曲线,如图1~3(a)所示;再以主题、篇关摘、全文检索项为前提的搜索结果下,继续以“数学建模”为关键词搜索课程思政文献,按发表年度整理文献数量并绘制曲线,如图1~3(b)所示。

图1 (a)以主题检索项来检索课程思政文献 (b)在(a)检索结果的基础上再以数学建模为关键词检索课程思政文献

2.1 根据主题检索项来检索

从图1(a)可知,近几年对课程思政教育的研究呈现上升趋势,每年出版的文献数量高达近万篇,其中与数学建模相关的论文近年来的发文量也有十余篇(见图1(b)),呈现出逐年上升趋势。

2.2 根据篇关摘检索项来检索

在图2(a)中,以篇关摘检索项来检索课程思政文献,发现近几年对课程思政教育的研究呈现上升趋势,每年出版的文献与以主题检索项的检索结果类似,也高达近万篇,其中与数学建模相关的论文每年的发表量近十篇(见图2(b)),均呈现了上升趋势。

图2 (a)以篇关摘检索项来检索课程思政文献 (b)在(a)检索结果的基础上再以数学建模为关键词检索课程思政文献

2.3 根据全文检索项来检索

从图3(a)中可知,以全文检索项对课程思政文献进行检索,发现近几年对课程思政教育研究的文献数量几乎是以主题和篇关摘检索项来检索的文献数量之和,每年出版的文献高达二万篇,其中与数学建模相关的论文每年的发表量也接近二百篇,他们均呈现出上升趋势。

图3 (a)以全文检索项来检索课程思政文献 (b)在(a)检索结果的基础上再以数学建模为关键词检索课程思政文献

通过数据拟合方法,可以发现关于课程思政的三个趋势图,在2017年之前,课程思政相关的文献非常少,每年文献发表数量的涨幅较小。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上提出了提高学生思想政治素质的明确要求。在此之后,课程思政的相关文献数量剧增,到2020年,文献数量高达八千余篇。其中关于数学建模中的课程思政研究的相关文献数量从2017年也开始大幅度增加。

3 课程思政研究热度的趋势预测

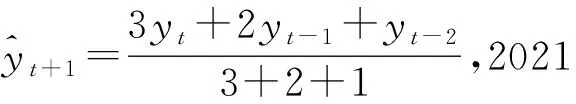

本节内容的研究动机主要在于通过知网所获取的课程思政各个发表年度的文献数量,采用加权移动平均法模型,以不同的文献检索方式对课程思政的研究热度进行预测分析,预测2021年与课程思政相关文献的发表数量,从而反映出2021年课程思政的研究热度。

3.1 加权移动平均法

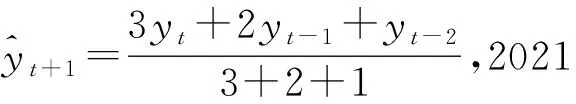

在加权移动平均法中,考虑到不同时期的数据的重要性不同,越是靠近预测时间的数据其重要性越大,越应该赋予更大的权重。设时间序列为y1,y2,…,yt,…;加权移动平均公式为:

(1)

采用加权移动平均法进行预测,其模型如下所示:

(2)

即以t期加权移动平均数作为第t+1期的预测值。Mtw是t期的加权移动平均数;wi为yt-i+1的权重,它代表了该数据在式中的重要性。

3.2 以主题检索项为前提检索课程思政中的文献发表年度数据

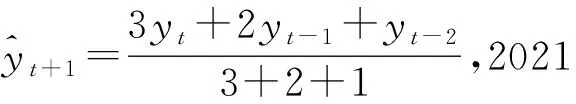

2008—2020年课程思政相关文献如表1所示。

表1 2008—2020年检索主题为课程思政的文献

3.3 以篇关摘检索项为前提检索课程思政中的文献发表年度数据

表2 2008—2020年检索篇关摘为课程思政的文献

3.4 以全文检索项为前提检索课程思政中的文献发表年度数据

表3 2008—2020年检索全文为课程思政的文献

综上所述,采用加权移动平均法进行预测分析,2021年课程思政的相关文献数量将超过二万篇。可以看出2021年度课程思政仍然是研究的热门话题,并且增长幅度会越来越大。这一结论表明:近几年,高校对课程思政的研究呈现出增长趋势,也反映出高校教师将所授课程与思政教育的融合程度越来越高,从而体现出更多教育工作者把立德树人逐渐深入融合到了自己的课堂教学中,以思政元素促教育教学,以课程讲授促思政教育。从而帮助大学生树立正确的人生观、价值观和世界观。

4 以数学建模课程为例探讨课程思政教育的实施

4.1 通过数学模型的案例教学来提升大学生的自我修养

完善的数学模型并非凭空而来,而是从无数次的失败中不断积累经验,不断地试验、检验,才能得到完善的数学模型。例如,1798年,马尔萨斯提出了人口数量按照几何级数增长模型,也就是经典的马尔萨斯模型。19世纪中叶,韦吕勒在马尔萨斯模型的基础上提出了阻滞增长模型[2]。如今,在医学上,人们更是进一步发展了韦吕勒的模型,并利用该模型来研究传染病,从而能更迅速地了解传染病并且及时采取有效措施阻止传染病的蔓延,造福人类。由此可以看出,数学建模是一个不断发展、不断完善的过程,在这个过程中,学生经历尝错、试错、改错,将数学模型从粗糙逐渐变成完善,同时有助于磨炼心性,养成坚持不懈、尽职尽责的优秀品德,从而更加完善自我。

4.2 通过数学建模的过程来提升大学生的意志力

数学建模的过程不仅仅需要学生善于把实际问题转化为数学模型问题,而且需要学生能够及时地将已经学习过的数学知识以及计算机知识提取出来,准确地解决实际应用问题。学生需要有灵活性与强大的毅力,能够把握建模速度与建模正确性之间的平衡,完成又好又快地求解。在数学建模的过程中,学生无法一步直达最终结果,而是需要细心的观察,一步一个脚印地发现问题、提出问题和解决问题,该过程不是一帆风顺的,它会经历各种各样的困难,需要学生不断克服困难、不断试错,最终完成问题的求解与模型的建立。这一过程对培养学生不屈不挠的精神与顽强的意志力有着非常重要的意义。

4.3 以数学家的故事来帮助大学生树立正确的人生观

数学建模的教学中,学生不仅能够学习到各种各样的数学模型,而且能够了解到建立这些经典数学模型的数学家们的故事。学生可以通过了解这些数学家的故事,学习他们身上的优秀品质,进而转化为自身的学习目标。如在微积分方程的教学过程中,学生们可以了解到牛顿对于学术的坚持不懈,通过自身的不断研究,从而创立了微积分,发现了万有引力,并且在其他领域也做出了巨大贡献,使得后人在巨人的肩膀上更深刻的认识世界、探索宇宙。数学家的故事有利于为学生树立良好的榜样,通过学习这些榜样的优点,学生才能不断提升自我,最终走向成功。

4.4 挖掘数学建模课程的思政元素

数学建模是一个从生活中的实际问题出发,把实际问题转化为数学问题,再利用所学的数学知识去解决实际问题的过程,数学建模与实际生活联系紧密,蕴含着丰富的思政元素。教师需要在数学建模的教学过程中,挖掘出数学建模中蕴含的课程思政的内容,并加以利用,促进学生形成正确的价值观[3,4]。例如,在讲解传染病模型时,结合2020年爆发的肺炎疫情,学生就能利用专业的数学知识去理解国家采取的防控疫情的措施,从而更加自觉地去遵守这些措施。通过这些数学模型的学习,它们蕴含的思政元素不仅不会削弱教学效果,反而会让学生对数学知识有了更深刻的理解,并帮助学生树立正确的价值观和人生观。

4.5 改进数学建模课程的教学方法

教学方法的好坏影响着教学效果,对学生而言,教师是学生的标杆和榜样,对教师而言,好的教学方法一定会为教学过程创造更多的教育价值[2]。教师在数学建模课程的教学过程中,应该让学生深入理解数学建模的理论知识及该知识所蕴含的思政元素,形成“课堂教授+学生研讨+课下探索”的新模式[2],并不断提升教师团队的教学能力,从立德树人的角度出发,全面提升教师的教书育人能力。