从中国造园视角反思当代“数字工匠”中的后人文话语

2021-11-01闫超YanChao

闫超 Yan Chao

1 数字建造的历史视角

自20 世纪末的建筑数字化转型开始,数字技术为空间实践带来了新的设计与建造工具。从早期的数理形制到生成性算法,再到人工智能技术和自动化建造平台,数字化工具表现出了显著的自主创造力。在其协助下,建筑师不断探索出的新的空间形式和新的空间生产方式。在平行于这条由技术推动的建筑学发展脉络的另一条路径上,西方学者从历史理论维度展开了对建筑数字化转型的回溯性反思,即通过揭示数字建筑与史料参照物间的相通之处,建构一种历史的连贯性,进而或为解读数字建筑带来新的视角,或通过剥离出历史演变曲线为数字建筑的进一步发展提供批评语境①。透过这些历史观下的反思,一系列围绕建筑师与数字化工具关系的理论话语逐渐成形,通过揭示传统工匠与数字工匠的关联与差异,对后人文主义语境下的创作主体和创造力本源展开思辨。例如,马里奥·卡尔波(Mario Carpo)从数字定制化生产角度,建立计算机辅助设计、建造一体化(CAD-CAM)范式与欧洲前工业时代的手工艺创作之间的关联,在强调身体的关键作用的基础上,剖析数字工具作为身体延伸对创作过程的影响[1];安托万·皮孔(Antoine Picon)从材料的生机论(Vitalism)出发,解读当代数字建筑师对物的通感(Sympathy)的“怀旧”与现代化进程晚期约翰·拉斯金(John Ruskin)等人对哥特建筑精神性诉求之间的差异与关联,以及在这种消解物质与意识(精神)之间界限基础上的创造力问题[2]。

然而,仅仅以欧洲建筑史中的手工艺观念作为参照物剖析当代建筑数字化转型,是否存在局限性?从其内部生发的角度看,作为一种与普世化的数字技术相互纠缠的学科运动,建筑数字化的转型是否完全根植于欧美建筑史学脉络仍存疑。从外部映射的角度看,全球建筑史语境下多样的建造工艺及其观念,为解读数字工匠观念提供了更多开放性的潜在参照物。中国文人造园思想中所展现出的“因人因地制宜”的营造理念,一方面强调了客观建造物在与观者主体和周遭环境的对话中所呈现出的生机性,进而与当代数字设计中“动态生形”的思想形成呼应;另一方面也暗示了客观建造物与设计者主体之间相互造就的动态关系,进而构成了与当代数字工匠观念中后人文主义话语之间的对话潜力。本文以中国文人造园思想以及其中人、建造物、自然有机统一的观念作为切入视角,试图通过建立一个位于东方建筑史中的参照物,拓展和反思对“数字工匠”中后人文话语的理解②,同时论证这种历史视角下数字建造研究的多样性和开放性。

2 “变”的形制:从因地制宜到形随势动

中外学者对中国古代园林的理解,至少已经在一点上达成共识——不同于西方古典园林中严谨的数理形制,中国古代文人造园不能也无法在几何层面进行理性的形式分析。究其原因,中国古代文人造园更加关注与野性的自然之间建立联系,而非沉浸于空间规划与元素排布的理性操作中[3]。如童寯先生在《江南园林志》序言中所论述的,“盖园林排当,不拘泥于法式,而富有生机与弹性,非必衡以绳墨也”[4]。这种与自然对话中的“生机与弹性”,即形制的可变性。再如,“盖除受气候、材料、取景及地形限制外,无任何拘束。布置既无定格,建筑物又尽伸缩变幻之能事”[4],均是对这种可变性的强调。

那么,这里所说的“变”又因何而起呢?在《园冶》的“园说”一章中,我们可以读到“窗牖无拘,随宜諦用;栏杆信画,因境而成”,意为“窗牖不拘大小,总要随机应变;栏杆信手画成,必须因地制宜”[5]。因此,中国古代造园中“变”的形制本质并非是造园之术无法可依。正如《园冶》所阐述的,造园仍会遵循法则,只是该法则并非指涉某种固化、静态的制式,而是在造作过程中与自然的统一、与场地的适宜等。如陈从周教授在《说园》中的解释,“造园有法而无式,在于人们的巧妙运用其规律。计成所说的‘因借(因地制宜,借景)’,就是法。《园冶》一书终未列式。能做到园有大小之分,有静观动观之别,有郊园市园之异等等,各臻其妙,方称‘得体’(体宜)”[6]。这里所说的“得体”,在某种角度可被理解为与外在环境的“势”形成有机整体,即“石无定形,山有定法。所谓法者,脉络气势之谓,与画理一也”[6]。

冯仕达教授曾在对《园冶》屋宇篇的解读中深入讨论了中国古代造园中“谋”(法则)与“变”(适宜)的关系,揭示了屋宇篇中的造园形制所暗含的动态性。其中,造园的形制并非将设计行为限制在固定的整体类型、尺度及空间关系中,而是以“因”为本,强调通过局部之间自下而上的关系,注重因人因地制宜所产生的变形。在其讨论中,冯仕达教授更注重对原文文本的详尽剖析,明确阐述回避了《园冶》与当代数字化设计命题关联性的跨文化问题[7]。本文在冯仕达教授研究的基础上,对中国古代造园的因地制宜与数字设计中形随势动的相通性进行进一步讨论。

《园冶》强调因地制宜,而与文脉环境的结諦同样是数字设计发展历史中的核心议题。20 世纪后半叶,在现代主义“国际式”摒弃文脉的余音中,建筑学涌现出众多对建筑与环境关系的探讨。从以罗伯特·文丘里(Robert Venturi)为代表的后现代建筑师通过符号和语义建立起建筑与环境的关系,到后结构主义(Post-structuralism)的解构(Deconstruction)思想挑战了对语义的结构性认知——使建筑师认识到空间(如同文本一样)的含义受语境的影响会始终处于变化的状态[8],再到纽约现代艺术博物馆(MOMA)的解构主义建筑展从设计的角度对解构思想进行回应,构成了一条清晰的关于建筑与环境关系的讨论脉络。到20 世纪末,被公认为是数字化设计转型的关键起点的《建筑褶子》(Folding in Architecture)一书,正是在这条脉络中试图寻求一种新的回应环境的方式(图1)。受吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)哲学在空间层面的启发,“建筑褶子”议题试图通过光滑的、连续的空间形式将建筑本体与环境糅諦成有机的整体,并通过空间的扭曲、褶皱来回应环境中的“力”与“势”。这便如同地貌形成过程中,具有差异性(不同密度)的地层在外力作用下形成连续的褶子[9]。解构主义建筑展中的七位建筑师在之后的作品中,或多或少向连续性的转向进一步印证了褶子观念对数字设计的影响。

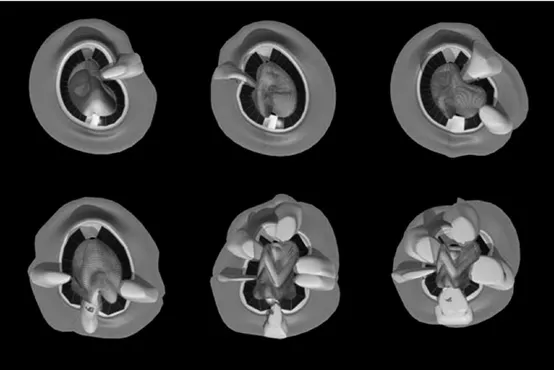

受褶子观念影响的数字设计不再在表层语义层面探讨建筑与外在环境之间的关系,而是通过一种内在的不可见力将二者联系起来(图2)。这与中国古代造园中对环境的“脉络气势”的观察殊途同归,并且在试图与外在环境的“力”与“势”的对话中,二者在设计方法上都形成了构建动态形制的机制。如,在《园冶》兴造论中所阐述的,“故凡造作,必先相地立基,然后定其间进,量其广狭,随曲諦方”,意为“一切建筑,必须首先观察地势,确定地基,然后依照它的广狭,决定它的开间和进数,随曲而曲,当方则方”[5]。建筑始终随着地势调整尺度、格局,通过形式变换适应环境中的势。同样在数字设计中,从柯林·罗(Colin Rowe)和彼得·艾森曼(Peter Eisenman)的脉络延续下来的形式分析,在格雷戈·林恩(Greg Lynn)对褶子的讨论中变成一种可以不断迭代,并演变出不同变种(Variations)的动态系统[10]。正如达西·汤普森(Darcy Thompson)对生物形式的拓扑变化研究,形式的内在网格规则可以在外力的影响下产生相应的变化[14],与外在环境相互适宜。而这种数字设计中形式的连续变化最终引出了当代关于自动化形式生成(Self-Generation)、定制化批量生产(Customized Mass-Reproduction)等议题。

1 《建筑褶子》(Folding in Architecture)

2 格雷戈·林恩(Greg Lynn)设计的胚胎住宅中建筑与环境的关系

3 “活”的景观:从因人制宜到动态感知

中国古代造园与当代数字设计中的动态形制,不仅在空间层面建构出与环境的有机联系,同时也都更加深入地涉及了时间、感知等议题。然而,两者在这些议题中既有本质的相通性,又呈现出一些差异。

在整部《园冶》中,计成以大量篇幅阐述了关于造园的种种规则、形制、材料,并通过反复论述园林与环境的紧密联系,强调了这些法则的动态性。在最后一章“借景”篇中,计成再次总结到造园的关键在于不被任何规则所限制,并将其从空间维度扩展到了时间维度。通过借景,园林与其周围的自然环境有着紧密的内在联系,并且这种联系不仅是空间上的,而且包含了四季变化的延时性。“构园无格,借景有因。切要四时,何关八宅”,意为“造园虽无一定格局,但借景总要有所依据。主要与四季的气候,密切配諦;八宅的说法,则并不重要”[5]。此处,对造园者来说,无论是园林本身还是园林所处的自然环境,都不再是静止、一成不变的客观几何空间,而是自身不断变化、演进的物质。这一观念与影响数字设计颇深的新唯物主义哲学之间具有相通性。

自现代启蒙时期开始,“时间”作为一种真实存在的概念被引入建筑学中。桑福德·昆特(Sanford Kwinter)曾论述到,由于19 世纪欧洲现代化进程中的工业化、理性化和城市化作用,神、自然和真理等超验于时间的概念开始瓦解。“时间”不再是一种存在于环境之外的抽象概念,而是成为了一种实在的嵌入物质世界变化过程中的存在[12]。这种转变从根本上改变了人们对空间的认知与感知方式,其对建筑学的影响直接延续到数字设计转型期。然而,与中国古代造园不同,现代时间概念对数字设计的影响没有直接培育出对客体空间的动态性的重新认知,而是更多体现在对设计流程和设计方法的颠覆上。20 世纪90 年代,在德勒兹的褶子观念和其后由曼纽尔·德兰达(Manuel Delanda)提出的新唯物主义哲学的影响下,空间生成过程的动态性成为了数字设计过程的核心——设计过程本质上是由隐形的内在逻辑所控制,并在不断迭代过程中从无数的可能性结果中搜索到“最优解”[13]。在这种空间设计中,从建筑结构中的应力流线到景观环境中人群聚集的力场,都可能成为环境中驱动形式搜索过程的力和势。而在这些力和势的作用下,设计客体与其环境可能会始终处于一种动态平衡或多目标相互博弈的状态,设计师只能通过数字工具不断趋近终点,却无法真正到达“最优解”[14]。在此,动态性代表了设计客体在与环境的对话中不会停止的变化状态(Perpetual Becoming)。现代时间概念的影响,在连续的、永不停歇的空间形式生成过程中得到了直观的诠释。

然而,现代时间概念在工具方法层面带给数字设计的影响引发了一个悖论问题——尽管数字设计过程始终处于由时间和运动所定义的永不停歇的连续变化状态中,但是建造物本身始终无法摆脱静止的、凝固的物质化本质,最终建造物仅仅成为了动态性的形式生成轨迹在单一时间点上的片段,无法与整个生成过程的动态性形成匹配。对于这个问题,数字设计又一次殊途同归地同中国古代造园找到了同样的答案——观者的存在。

通过引入借景中“景”有四季的概念,《园冶》不仅从时间角度强调了园林作为一种建造物的动态性,更近一步通过阐述借景中“景”由人观的本质,赋予了园林景观以生命。正如,“因借无由,触情俱是”,意为“因地借景,并无一定来由,触景生情,到处凭人选取”[5]。正是在与观者的互动中,园林拥有了超越其自然时间规律的更进一步的动态性。在观者与环境的视觉关系中,园林的动态性产生于造园者对静观与动观的复杂交互作用的考虑。正如陈从周教授讲到,“在园林景观中,静寓动中,动由静出......若静坐亭中,行云流水,鸟飞花落,皆动也。舟游人行,而山石树木,则又静止者......故以静观动,以动观静,则景出”[6]。而造园者这种对于静观与动观的考虑,又与中国古代绘画传统有着紧密的联系。中国古代园林与绘画的关系在众多学者的研究中均被提及到,刘敦桢教授在阐述中国江南古典园林的发展时,特别强调了中国山水画与园林的关系——南宋以来更多的画家参与到造园中,推动了古代园林艺术的发展[15]。中国古代绘画中的散点透视——观者需要水平或垂直移动视点去扫视整幅绘画[16],正是呼应了园林中观者的作用。

同样,现代启蒙运动以来的西方绘画也影响到20 世纪末的数字设计发展。在西方现代艺术的发展中,绘画的兴趣从描绘静态空间转向表达物体在动态环境中的状态。在传统绘画的透视投影机制的基础上,现代绘画的空间构造技术开始涉及时间维度的信息。例如,立体主义和未来派的绘画通过将一系列不同的视点或包含不同时间点的物体运动投影并叠加到一个二维空间中,呈现出绘画空间本身的动态性。与中国古代绘画同理,这种动态性的基础也是观者的作用。受现代绘画的启发,数字设计也可以将空间重新解释为一系列动态的感知体验,而不是某一种静态的物质形式组諦[17]。由于观者的存在,物质空间成为了一个不断变化着的动态形式。

同时,无论是西方后结构主义哲学观念的发展,还是数字文化理论本身的迭代,都支撑着这种超越了物质化本质的对于建造物的认知。在新唯物主义本身对真实概念的讨论中,尽管物质环境的存在独立于主体意识的内容,却并不是独立于主体意识本身[18]。这种扁平的存在论论调已经打消了观者与物体之间的主客体关系,将之放置在平等的关系中——观者的感知不再抽离于物质环境,而是成为了构建物质环境的组成部分。另一方面,数字媒体本身所具有的抽象性,从文化角度消解着我们基于“只有实在的物质世界才是真实世界”这种传统论断的空间认知,进而挑战着空间作为一种静止的物质化构成的基础[19]。这些观念的发展,都为数字设计中基于观者感知所建构的动态性空间认知做了铺垫。

从设计实践角度,加拿大哲学家布莱恩·马苏米(Brian Massumi)通过倒置静止空间与动态观者的关系,更进一步讨论了这种动态空间认知在数字设计中的意义。由于运动概念的相对性,当观者在空间中流动时,我们可以将观者视为静止物,此时相对应的空间本身便处于不断运动的状态。在这个视角的基础上,数字设计的任务便是预期空间形式在这种相对运动中所产生的效果,并将这种建成空间的动态效果与动态的数字设计过程(以及驱动搜索最优解的设计目的)关联起来。为了将这种动态效果最大化,建构出超越物质化本质的另一重感知空间,马苏米以雾和多普勒效应两个例子,阐述了数字设计的关键在于通过形式的模糊性来消解物质空间、视觉感知和身体运动之间的界线[20]。

与之相通,这种建立在模糊性基础上的静中取动的涌现机制在冯仕达教授对苏州留园非透视性的分析中得到了具体体现,并同样形成了对设计方法的映射。其中,留园空间的悬念感、距离的不稳定性,以及以身体为参照的模糊尺度,共同促成了留园景观随着观者的身体运动和时间的变迁而形成的动态性[21]。这些方式消解了园林作为一个物质化的物体在客观空间中的静态本质,呈现出一种主观化体验的动态涌现状态。

尽管以雾和多普勒效应为例,模糊性在数字设计中提供了建构动态空间的可能,但是其所涉及的观者感知仍主要是视觉层面的。或是因为后结构主义哲学与现象学在本质上的对立,亦或是因为技术本身的限制,数字设计在通过引入观者感知来建构动态物质空间时未涉及情感、记忆等更加抽象的议题。而与之不同,中国古代造园中观者与园林的关系从来就不仅是视觉层面的,而是涉及到观景中现象学层面的关于记忆与存在的问题。冯仕达教授在对《园冶》中“园说”一章的剖析中,亦指出该章节不仅从不同的层面建立起观者与园林之间动与静的关系,并且发展出一个“涌现过程的逻辑,其中过程和潜势、回忆和设计都相互牵连”[22]。这时,园林空间的动态变化趋势不再仅仅源于视觉效果,而且强调着其所营造的以身体本体为媒介的主观体验的空间氛围。这在上述所有的二者相通性的基础上,成为中国文人造园对当代数字设计最关键的批判与补充。

4 反思数字工匠中的后人文主义观念

本文从因地制宜、因人制宜两个议题出发,从话语角度探讨了中国文人造园与数字建构在动态形制系统及动态感知问题上的共通和差异,进而为当代数字工匠概念的理解提供批判性和建设性的补充。更进一步,中国文人造园观念超越了简单的对客观风景的操作,这与西方后人文主义语境下创作者与创作物之间互为主体的认知形成参照关系。在东方造园观念中,园林本身借由其构建的场所,同样成为了设计主体,建立起造园者/ 观者与古文典故之间的联系,激发出记忆与设计灵感[23]。这种设计者与设计物之间的主客体转换,在当代设计实践中同样映射出对设计主体的反思。王澍更是将造园者/ 观者和园林的关系描述成一起成长演进的状态。造园者/ 观者和园林都是活的,不仅不拘于固化的形制规则,更是会相互影响——人造园、园养人,共同“如自然事物般兴衰起伏”[24]。

当代数字工匠概念的基础是数字工具表现出了愈发强大的自主创造潜质,这同样催生出一种后人文主义观念下的设计建造观。数字工具不再仅仅用于再现由人所创作的空间形式,而是参与到创造性行为中,甚至其自身成为了创造性源泉。此时,人不再是设计的唯一作者,工具同样具有设计的创造性。人与工具在互动甚至共生的过程中,最终形成一种复諦的设计主体,挑战着对创造性的传统定义。当代数字设计中的这种后人文主义观念,仅仅涉及了人与设计工具之间的关系,然而,人既是空间的创造者,同时又是空间的栖居者。那么,正如中国文人造园观念中所暗示的,设计客体本身是否同样具有逆向的主体性,在设计过程中反过来重塑人的设计思维或工具的设计范式?进而在人、工具和空间三者之间形成相互的作用?在这一问题上,中国古代文人造园思想或许可以为当代数字工匠观念中对后人文主义创造性的探索提供一些不同的思路。

注释

①意大利文艺复兴时期的代表建筑师莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)被解读为第一位实质上的数字设计师,并且其理论与实践为当代数字设计带来“数字手工艺”和“数字著作权”等社会与人文层面的全新解读视角。

② 这一领域的跨时域、跨文化研究的意义在众多中外学者的工作中得到了体现和印证。自从瑞典美术史家喜龙仁(Osvald Siren)首次将《园冶》引入西方学界以来,夏丽森(Alison Hardie)、邱治平(Che Bing Chiu)、马吉·凯瑟克(Maggie Keswick)、崴比·奎台特(Wybe Kuitert)等学者不断深入地从西方视角对《园冶》进行剖析解读。与此同时,一种与之平行的逆向趋势也在迅速涌现——中国学者不断通过引入西方的理论和哲学观念对《园冶》和中国古代园林进行跨文化的解读。对于这种趋势,冯仕达教授明确阐明了其对于《园冶》研究的意义。一方面,他认为这些研究是对20世纪以来陈从周、刘敦桢、童寯等中国学者的研究的补充;另一方面,他认识到此类研究可以在中国古代造园思想与当代建筑理解之间建立联系。

本文并非试图挖掘并宣称中国古代文人造园之法中潜藏着数字化观念的萌芽或者任何基于理性数理逻辑的设计方法,也并非要讨论不同地域背景下建造文化是否都与数字工匠观念有着必然的历史连贯性,而是试图通过对比剖析两者对建造物的生机性的探求,在西方建筑史的语境之外提供解读数字工匠观念的另一种视角。

图片来源

1来源于文献[25]

2来源于www.glform.com