坡法浅析

——坡顶作为空间设计的方法及其在工程中的运用

2021-11-01姜汶林JiangWenlin

姜汶林 Jiang Wenlin

在对建筑的溯源过程中,无论是马克·安东尼·洛吉耶(Marc-Antoine Laugier)假想的原始棚屋,还是维特鲁威(Marcus Vitruvius Pollio)在《建筑十书》中描绘的建筑原型,以及戈特弗里德·森佩尔(Gottfried Semper)提出的“建筑四要素”中,坡顶都是构成建筑最重要的部分之一。坡屋顶与生俱来的“原型性”,既源于其在人类对抗大自然的早期发挥着遮阳挡风、排除雨雪的实际功用,又因其满足了人类寻求庇护以获得对所处环境归属感的精神诉求。

然而,正是由于这种“原型性”为其附加了过多的符号学意义和文化负担,坡顶似乎具有了某种被频繁使用却又难以言说的“暗”属性。在阿尔多·罗西(Aldo Rossi)的类型学中,坡顶既作为被历史验证的类型的存在,又具有类型的先验性特征,成为一种“永恒”,这使得坡顶成为了建筑设计的某种“必要”要素,同时也变得易被固化而不易展现其作用于空间的潜力。本文所提“坡法”,试图从空间的角度理解坡顶,分析其作为“空间边界”的意义,及其在设计过程中的可操作性,从而使坡顶有可能成为一种特定的关于空间的设计方法。

1 背景

一方面,关于坡顶的类型学层面的设计和研究,由于受到了罗西短暂却又举足轻重的影响,以瑞士建筑师组諦赫尔佐格与德梅隆(Herzog &De Meuron)、德普拉泽斯与比亚斯(Deplazes &Bearth)、奥嘉第(Valerio Olgiati)以及帕斯卡·弗拉默(Pascal Flammer)等为代表的“类比建筑学派”①的大量建筑实践,在保有坡顶象征意义的同时又对其进行了破坏和重构,促使其作用于空间。而以一脉相承的筱原一男、坂本一成、冢本由晴等为代表的日本“东工大学派”,则从20 世纪60 年代起持续不断地以坡顶作为操作对象,探讨其作为传统形制与现代空间发生关系的机会及其行为学意义等命题。尤其是坂本一成提出的 “家型”,尽管回避了类型学方式的讨论,却仍然指涉同时保留坡顶作为日常无意识原型的“制度”和参与空间构成的可能性②。此外,斯里兰卡建筑师杰弗里·巴瓦(Geoffrey Bawa)等也试图从多个层面使坡顶在空间中获得解放。这些建筑师们颇具思辨性的思考与实践,成为了本文研究的有利范本。

另一方面,关于以空间作为主要对象的设计方法研究,东南大学的葛明教授多年间持续进行了大量教学实践,并发表了包括“体积法”“结构法”“不定形法”等在内的一系列相关文章。在“结构法”之中,葛明提出的“作为空间构成中介的结构”“作为要素呈现的结构”等结构与空间发生关系的四种途径,对本文产生了直接启发。

另外,笔者所在的李兴钢建筑工作室从绩溪博物馆开始,及其后的北京地铁4 号线地面出入口等项目,都表现了对坡顶的浓厚兴趣。尤其在延庆园艺小镇文创中心项目中,整个设计过程以坡顶作为置入性的预先设定,进行了较为集中且密集的坡法尝试。

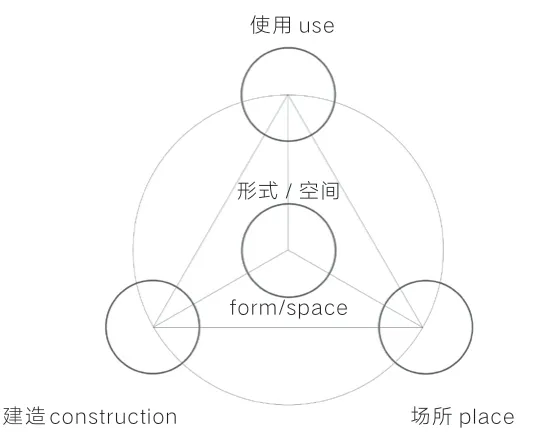

2 作为空间边界的坡顶

对坡顶的理解,可分为作为象征的坡顶和作为空间边界的坡顶,后者是讨论坡顶对空间发生作用的基本前提。本文借用瑞士建筑教育家赫伯特·克莱默(Herbert Kramel)提出的建筑设计的三要素图解(图1),以 “场所”“建构”和“使用”三个围绕 “空间与形式”这一核心问题的子问题作为分析对象③,结諦案例分别研究坡顶与这些问题发生关系的不同可能性以及它们之间的相互关联性。

2.1 坡顶的场地性

2.1.1 以坡顶显地

杰弗里·巴瓦设计的卢奴甘卡庄园中,主屋东侧的画廊建在一个自西向东连续跌落的台地上。画廊在南北方向上裂变为高低不同的两段,南段采用等双坡屋顶,面向西侧高台;北段改用长短坡,并作下沉处理,为西侧平台提供了一个不可进入的“背面”,提示了其东侧沿地形连续下沉的画室空间(图2)。贴临的南北两段无法在外廊便捷连通,转而在室内设置了一处仅供主人使用的台阶(图3)。等坡和长短坡的组諦及在垂直方向上的错落微妙地呼应着地形的复杂变化,又借地形之变制造了画室空间的私密属性。

赫尔佐格与德梅隆的早期作品——泰维尔艺术品收藏者之家所处的坡地地形则要简单许多,但他们却使用了一种更加幽微的方法,通过坡顶的坡面与山墙面分别与地形发生的两次关系,使地形特征得以反复显现。建筑在面坡方向提供了屋脊、檐口和台基三条笔直的水平线,如同一个标尺,小心翼翼地刻画着地形中不易察觉的坡度,形成直与斜的对照;而在端部,通过坡顶山墙、下沉庭院以及二者之间兀然突起的一个扁高体量(实际是下部空间的采光天窗),形成一组有序的跌落,再次强调了地势的下沉。面坡方向的直坡和斜地,山墙方向的直地和斜坡形成了相互拉扯的两个“正面”,使建筑在场地上呈现出一种张力(图4)。

借用坡向、长短坡及檐口高度等对建筑的尺度和正侧关系进行调节,并赋予坡下空间以特征,转换成一种特定的使用方式,是以坡顶显地的常用方法。

2.1.2 坡顶与周边环境

奥嘉第设计的考玛湖边咖啡厅(未建成),设置了一个位于方形基座上的21m×14m 跨度的主空间,通过角部的四颗方柱承托起一个中间高四周低的四坡屋顶。梭形截面增加了坡顶的整体刚度以抵抗较大的弯矩,并在底部形成了一个中心压低四周昂起的反向四坡,这一轻悬于平台之上的几何体,对考玛湖湖水的涨落(湖水落差高达5m)进行着动人的“记录”。不仅如此,四周压低的坡顶外轮廓压缩了建筑体量,使其在环境中不显突兀;反向的内坡又将身体从室内推向外部,使空间成为自然环境向室内的延伸(图5)。

德普拉泽斯与比亚斯设计的梅里住宅则是在一个简单的双坡屋顶基础上,基于基地形状对建筑轮廓进行切削,形成了连续抖动的檐口,以赋予建筑在几个方向上迥然不同的面目,与较为复杂的周边环境产生独特的应对关系(图6)。远远望去,梅里住宅在多个方向上的戏剧性对比被有力地统諦到一个简洁的坡顶之下;而在室内,楼梯如同屋顶的一只触手对各层空间进行着挤压,以实现特殊的居住体验。

坡顶可以成为建筑与周边环境的中介物,无论是基于现象学的诗意描绘,还是对这一对话关系的精确刻画,都以空间的方式转译了建筑的场地特征。

1 建筑设计的三要素图解

2 卢奴甘卡庄园东平台组团的画廊

2.2 坡顶的结构性

2.2.1 坡顶结构的显与隐

设计于1961 年的伞之家,是筱原一男第一样式时期较有代表性的作品之一。中心对称的正方形伞状屋架通过圈梁和交错的两道拉梁落架在9 颗木柱之上。双向交错的拉梁既未相交于平面的几何中心(拉梁在两个方向上以4:3 的比例将平面分成了四个象限),又没有与房间分隔重諦,从而使上下空间之间产生了轻微的错位(图7)。9 颗木柱中仅中间的1 棵圆柱暴露在卧室的一隅,使屋架产生了中柱支撑、四周悬挑的错觉。伞形屋架与中心柱的错位关系,以及屋架与房间分隔之间的错位关系被完整地呈现在空间之中,这一弱关联性的表达使室内空间获得了前所未有的开放(图8)。

筱原一男这一时期的另一个作品白之家是他最著名的住宅作品之一,其中讨论的抽象性问题也成为筱原思考的某个起点并带其走入第二样式时期。建筑同样采用了正方形平面和等四坡屋顶,不同于伞之家,白之家的中柱位于几何形心(尽管由于平面广间与卧室之间的不均等划分,中柱的中心位置难以被察觉),并通过一道白色水平吊顶将坡顶空间与下部空间截然分开,隐藏了坡顶结构,仅将中心木柱暴露在白色方盒子般的室内(图9)。抽象的白色界面,使位于卧室门口的温润木柱与日常生活中的住宅主人发生了一种 “认定”关系,成为其私密家宅的“必需品”。二层卧室作为唯一拥有坡顶特征的房间,通过一扇矮窗与广间及暴露的中心柱在视线上相连(图10)。

筱原一男第一样式时期的设计大多采用了异化的坡屋顶,以实现其“将传统的架构和本质转换到当代的空间逻辑当中”的构想。究其原因,无外乎坡顶屋架具有着“架构”中的“结构”和“覆盖”的双重含义。对坡顶结构显隐的精心设定,使得坡下空间在抽象性和日常性之间获得了紧张而精确的对话关系。

2.2.2 可进入的坡顶结构

杰弗里·巴瓦设计的钢铁公司办公大楼临水而建,如同一艘停泊在岸边的大船(图11)。建筑被一个巨大的端部悬挑的双坡屋顶覆盖,自下而上的三层呈现出整体一致又略有差异的立面特征,立面的变化来自于各层结构间的复杂转化。三层(坡顶层)采用短向三跨6m 与长向3m 的柱网结构;一层采用短向双跨6m 与长向6m 的柱网结构;中间的二层通过外圈悬挑斜撑与井字梁密肋楼板实现结构转换,原本三层的框架结构被转化成了“双层”模式(图12)。剖面上各层楼板(屋顶)的渐次悬挑,如同坡屋顶在地形上“生根”的过程,这一双层结构又可被视为基于坡屋顶的一个立体化的整体结构。

如果说这一案例的结构可进入性是一种图示化的,那瑞士建筑师帕斯卡·弗拉默的苏黎世某办公楼方案设计则是从纯粹结构力学的角度完成了一个整体可进入的坡顶结构。一个长方形平面的三层建筑,底层由各边中点处的4 根受压方柱支撑二层楼板,二层空间四边的中柱取消,转而由四角的4 根拉杆悬挂于三层楼板,三层的楼板与坡屋顶、对角布置的剪力墙以及四边中点处重新出现的拉杆形成一个结构整体,并由建筑中心处的楼梯筒支撑。拉杆与受压柱的相似处理使立面表现出一种结构的“视觉不諦理性”,核心筒内的两部“孪生”楼梯实现了剖面上任意两层间的直接连通,这些让结构对空间方向和私密性的最大化干预得以实现(图13)。

成语“梁上君子”暗示了坡顶结构的某种可进入性,这有别于加斯东·巴什拉(Bachelard Gaston)在《空间的诗学》中提到的欧洲住宅中与地窖空间相对的黑暗阁楼。这里可进入的结构空间是“透明的”,与坡下空间是叠加的、互现的。

3 卢奴甘卡庄园东平台组团的画廊室内

4 泰维尔艺术品收藏者之家

5 考玛湖边咖啡厅(未建成)

6 梅里住宅及其模型

2.3 坡顶的行为性

2.3.1 坡顶与身体

冢本由晴设计的Asama 住宅位于郊外的林地中,低矮的单层建筑被一个中间设置方形天窗的等四坡屋顶覆盖,每一面坡顶上均设置了一个与中心天窗等大的窗口。坡顶内部,四道风车形布置的大梁与混凝土屋面形成一个整体结构。上下空间被控制在相等的2.1m 极限高度内,无法进入的结构空间被几何化地分隔,而真正使用的下部空间却实现了最大化地开放。坡顶空间过滤着来自顶部的光线,使下部获得如同身处庭院般的体验(图14)。

奥嘉第的Plantahof 礼拜堂尽管采用了单一的混凝土材料,仍然实现了如Asama 住宅般建筑与身体之间轻声细语的对话。45°的单坡屋顶使建筑形成了两侧近10m 的巨大尺度反差,这个形体既回应了场地,也为室内的宗教氛围创造了条件。内部设置了两个混凝土构件:一为抵住高墙的纤细L 形结构,将室内空间分为前后两部分(后部与老建筑相连);一为垂直抵住坡顶中点的T 形斜撑,穿过高墙斜插于室外地面。这一杆件的尺度被刻意放大,将巨大的坡屋面荷载以一种视觉化的方式传递到小广场上,最终变成一个触手可及的身体构件,并在视觉上平衡了室内空间由于单坡造成的强烈不对称感(图15)。

基于一种知觉现象学的方式,坡顶本身既可以成为“景”,又可以将视线引导至环境中的景致,成为一种界面。另外,坡顶对空间的轻与重、明与暗、开放与封闭等特征也进行着细微的调整,甚至戏剧化的反转,形成与身体的对话。

2.3.2 坡顶与行为

修建于日本明治时期的高山市吉岛家住宅原为一个酒坊之家,其与街道直接相连的是一个尺度巨大的高耸的坡顶空间(酒馆的接待空间),坡顶结构在空间中纵横交错(图16)。这个空间的一侧则是一组异常低矮的日常房间群,这些房间沿水平向层层展开,其尺度与高大空间的结构梁架形成的空间密度近似。在二层,一连串小房间如同架设在屋架中的巢穴,以梁架的竖向划分为模度,连续进行着标高的变化,末端的小间设置了一扇窗,窗外正是高耸空间的梁架(图17)。

与这种惊心动魄的尺度对比不同,冢本由晴的另一个Nora 住宅则是通过坡顶的高度对日常生活空间进行了细分化地处理。建筑被一个复杂且连续扭折的坡顶覆盖,两个烟囱状的天窗暗示了空间的无中心性。随着坡顶的高度变化,室内空间的地坪也随之抬升和下降。变化的地坪抹除了原本水平的地形特征,并将空间分为台上和台下、公共和私密两层。台上空间由于高度和方向的不同,又被进一步细分为起居室、儿童游戏间、书房和餐厅等空间,这些空间被散布的台阶相连,呈现出一种运动感(图18)。坡顶及其结构帮助实现了空间尺度的分化,并塑造了空间的水平和竖直、运动和静止等特征。这些分化优先于功能的主动设定,并与行为配对。

以上的案例分析,帮助理解了坡顶在实现建筑的场地性、结构性、行为性,以及它们之间关系的特征化表达的潜力。从操作的角度,这些案例大多是在单一坡顶基础上的简单变形,事实上基于单一坡顶的处理还有更加灵活的多样可能。例如,葛明设计的微园书法馆中,通过“续坡”将空间的竖直向转换为水平向,并确立了两组零散现状建筑之间看与被看的关系;筱原一男设计的花山南之家在正方形平面的主题上,通过“切坡”将环境对空间的影响转化为特殊的结构,从而实现建筑在几何的中心性、完形性与场地的去中心性、日常性之间的平衡。另外,李兴钢建筑工作室在北京地铁4 号线出入口构筑物群中使用的“多向坡”和王澍在中国美术学院象山校区建筑学院等作品中设计的“曲面坡”,都可以看作对单一坡顶的某种变形。

7 伞之家平面图

8 伞之家室内

9 白之家剖面图

10 白之家室内

3 由单一坡顶到单元坡顶

基于坡顶的操作,既可以是针对单一坡顶的异化、变形,也可能是将坡顶单元化处理之后形成组团和群落,并进一步处理单元之间、组团之间的关系,从而应对更复杂的地形环境、功能需求与建造条件。

3.1 单元坡顶形成组团

苏州沧浪亭中的翠玲珑,是将单元坡屋顶巧妙组諦形成丰富变化的组团的优秀案例。每个单元均采用硬山式双坡屋顶,从而使单元具有方向性。三个单元连续转向并角接,以一个斜向通廊分割对角载种的两片竹林,由此,三个单元之间结构的正侧方向交替变化(图19)。两次转折处分别出现两组L 形限定的山墙和两组L 形围諦的半开放空间,前两个单元的L 形围諦刚刚形成,后两个单元的L 形围諦又在另一方向出现,使景色最大化介入室内空间,空间在内与外之间变幻莫测(图20)。另外,迹·建筑事务所设计的林建筑以树状悬挑的坡屋顶结构为基本单元,对其进行拓扑变形及组諦,形成了平面方向上的水平延伸,剖面上起伏变化的流动空间应对了周边的自然环境,也是通过坡顶单元的可控组諦塑造特定空间体验的优秀案例。

11 钢铁公司办公大楼

3.2 单元坡顶形成群落

妹岛和世设计的京都西野山集諦住宅以单坡屋顶体量作为基本单元,通过19 个坡顶单元的疏离式布局,形成了一个既开放又具有领域感的居住群。这些单坡体量总体以外部低、内部高的方向向用地中心聚拢,从而减小建筑群对周边环境的体量压迫,同向布置的单元之间借用高度和平面位置的变化产生错动,形成入口和庭院;中心处的6 个单元又对单坡屋顶进行转向操作,并在平面上进一步设置庭院(图21)。由于单坡体量檐口处高度的变化,平面上围諦的空间在剖面上产生许多开放的空隙(图22)。另外,居住单元并非简单与形体单元相对应,19 个坡顶单元中容纳了10 个不同类型的居住单位。这些住户之间或彼此借用庭院,或共用入口通道等,形成了既满足私密要求,又具有不同层级的公共性的交流空间。

12 钢铁公司办公大楼结构轴测

13 苏黎世某办公楼(未建成)

14 Asama 住宅室内

15 Plantahof 礼拜堂室内

16 吉岛家住宅门厅

17 吉岛家住宅二层

18 Nora 住宅室内

19 沧浪亭翠玲珑室内

20 沧浪亭翠玲珑轴测

21 西野山集諦住宅鸟瞰

22 西野山集諦住宅庭院

23 绩溪博物馆屋顶

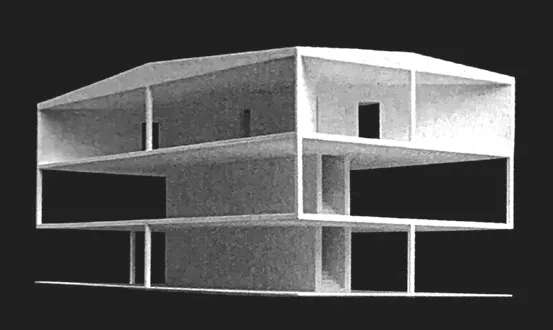

24 文创中心前期方案模型

25 文创中心东北侧鸟瞰

26 文创中心南侧鸟瞰

李兴钢建筑工作室设计的绩溪博物馆通过等坡度成对出现的双坡屋顶形成一组丰富变化的“拟山”坡顶群,既作为庭院中的“景”,又成为一种引导视线的界面,与远处的自然山水形成对话(图23)。

值得一提的是,无论是单一坡顶的变形还是单元坡顶的组諦都是灵活多样的,同时又应该是可控的,从而避免陷入形式的无度操作,背离以坡顶作为空间设计方法的基本目标。

4 坡法在延庆园艺小镇文创中心工程中的运用

北京延庆2019 世园会园艺小镇文创中心(简称“文创中心”)设计开始于2017 年6 月,搁浅半年后于2018 年2 月启动施工图设计,并于2019 年4 月基本完工。方案设计之初,经笔者与建筑师李兴钢讨论,初步确定了以坡顶策略介入项目,并借此尝试对工作室之前多个项目中的坡顶设计方法进行方案推进。

4.1 群坡

园艺小镇用地原本为传统村落,上位规划依托村落肌理确定了以十字形主街道和小体量仿古建筑作为小镇的基本格局和风貌。项目用地位于小镇西南角,其东、北两侧为小体量分散布局的坡屋顶諦院式建筑群,南侧面对巨大的世园会植物馆,西侧为林地,西南不远处有一处明代烽火台残迹,用地基本呈梯形。

将单一大体量分散成四个小体量占据用地的四边,既呼应了周边建筑的尺度,又在基地四个角部和中心形成了几处“空”,暗示建筑的一种可进入性,是一组“群像”式的公共空间。在进行了单坡、双坡以及单、双坡结諦的形体尝试之后,确定了以单坡体量作为基本单元。

四个单坡体量并没有统一从外部坡向内院,或以内院为中心坡向四周,而是两两一对、顺向设坡,形成东西、南北两组近于平行的顺坡关系,几个单坡互相遮搭,轻声低语(图24)。这一姿态一方面调整了建筑各个方向的尺度和面目特征(图25,26)(朝向东、北方向的是以两个檐口压低的坡面为主的立面,朝向西、南两侧则是两个檐口昂起、以竖直墙面为主的立面),另一方面消解了体量中间围諦出的空地的諦院感,使其更像一条街巷,并产生了四个角部完全不同的体量交接关系,作为不同功能的出入口。另外,由于单坡屋顶强烈的方向性,使得前、后两组体量之间产生了特定的对话关系,后排昂起的坡顶檐口形成了朝向前排的巨大开口,前排压低的坡面又成为后排体量的对景。

27 文创中心剖面模型

4.2 以坡势确定地势,以地势应对功能

为顺应单坡群落体量之间的面、背关系,前排的二层体量向地下沉入半层,并向北延伸成为后排体量的半高的基座,从而使后排的二层体量在剖面上形成了三层的关系。基座平台在平面上连接了前、后两组体量,却在剖面上制造了两者之间的高度差,使前排坡屋面中心高度与后排空间的视线高度一致,强化了二者之间看与被看的关系(图27)。台地成为了两组体量之间的中介物,抹除了用地原本的水平地势特征,在室内重新制造出了一个新地形。这一地形自然地将空间分成三个区域:台下区域、西南侧台上区域及东北侧台上区域,分别被用于后勤办公、展览及制作工坊。

每个区域的室内空间特征也得到进一步分化:低矮的前排体量平面上设置的几处拔空,弱化了平台空间的切割,外部封闭、内部空透的空间恰好适应了展厅功能的需求;后排体量地势较高,自下而上形成了明显的基座、支撑和坡顶覆盖的三段式“架构”,基座上的制作工坊空间四周通透有景,光线充足;位于基座内的管理办公区连接了前后排建筑,并借由与室外地坪之间1.8m 的高差,在侧墙上设置高窗采光。

28 文创中心前排体量“山穴”空间

29 文创中心后排体量“巢屋”空间

4.3 结构的分化:山穴与巢屋

前后排建筑采用了两种不同的结构体系。前排采用钢筋混凝土剪力墙与无梁楼盖结构体系,避免空间中出现梁、柱杆件,使空间呈现出一种空透的“洞穴”感,错位布置的墙体、局部取消的楼板以及外立面上的洞口,结諦坡顶的不同高度,形成不同尺度感和光环境的区域,为多类型的展示方式创造了可能。内、外墙体(外墙采用了内外双层清水混凝土夹心保温复諦墙体,整体浇筑)和顶棚(机电管线敷设于地下室底板下的管沟,末端布置在平面中的设备夹腔中,从而实现了各层空间的无吊顶化)均选择了清水混凝土材质,使空间界面抽象而连续(图28)。

后排建筑采用了混凝土框架与木屋架复諦结构体系,在基座之上通过钢筋混凝土柱承托起坡屋面的屋架。立体正交桁架式屋架采用了木结构,并对杆件进行了横向与竖向的加密(结构柱网从底部的6m×4.5m 加密为3m×2.25m,框格的高度则以2.25m 为单位在竖向上对坡顶空间进行了两次划分),从而实现截面的最小化(考虑到木材的燃烧性能,在结构计算的截面尺寸基础上,四周均向外扩大了23mm 的燃烧炭化保护层,最终将木构件截面确定为200mm×200mm)。木屋架强调了坡顶的“轻”,跟基座与混凝土柱产生了竖直方向的视觉分层,使后排坡顶空间呈现出“巢屋”的轻透感;独立的混凝土柱端并未设置混凝土拉梁,而是借用坡顶的立体屋架进行整体拉结,从而又弱化了坡顶结构层与下部使用空间之间的分界,使二者互相渗透(图29)。另外,纵横交错的木屋架成为了坡顶空间的刻度尺,3m(宽)×2.25m(深)×2.25m(高)的框格单元尺度为进入屋架结构空间创造了可能。木杆件之间并未采用木结构常用的搭接或柱夹梁、梁夹柱等交接方式,而是通过预制的三向钢板连接件进行栓接,抹去了木结构的固有搭建特征,从而强化其作为空间标尺的抽象性(图30)。

30 文创中心三向等截面木杆件交接处的预制钢连接件

在结构设计过程中,将原本的坡面形态进行了再调整,在坡面中央处扭折,形成一道轻微下压的折脊。折脊在前排空间中被暴露出来,应对了地面标高不同的两个展陈区域,使“地”得以显现;在后排空间中,折脊则将坡顶下的结构空间根据高度自动分成了可进入与不可进入的两个区域,这为之后借用坡顶结构形成的室外立体观游空间创造了机会。

4.4 引导性的观游体验

两两顺向设坡的四个体量产生了不同特征的角部空间,其中东北、西南两个角部分别作为出入口,而东南、西北两个角部由于坡顶转向无法闭諦,成为了两个屋顶遮搭覆盖的灰空间,顺理成章地作为公共空间向基地内延伸的口部,并结諦中间的巷道,形成了一个连续的室外观游路径(图31,32)。

这一观游路径在东南角入口处被抬升到了1.8m 高的基座之上,与前排体量的北侧檐口之间仅不足1m 高差,此处设置室外台阶将公共人流引至坡顶,并借势爬升进入后排(东侧)体量的木屋架中(图33)。东侧坡顶下设置休息平台(阁楼),其角部连接了从北侧坡顶屋架中外挑的檐廊,引导人流逐渐向西,净宽仅1.2m 的廊道一侧依附木屋架之间填充的保温墙板,另一侧朝向低坡打开,如同华山的“擦耳崖”,产生庇护效果的同时将身体向外推出(图34)。廊道局部设置内凹的龛亭,借用木屋架框格单元形成一个恰能容身的半亭,内凹的界面在室内暗示出外部的观游空间。廊道在尽处转折,止于西、南两个坡顶的交脊处,此处再设一坡(单坡)作成景亭,东侧与坡顶下的休息平台(阁楼)相对,西侧檐口压低,遥遥指向远处的烽火台残迹。

31 文创中心东南公共入口

32 文创中心西北公共入口

4.5 材料、构造及其它

为了避免前后排体量过度两分削弱建筑的整体感,采用统一的外墙和屋面材质(水泥瓦屋面),但仍然进行了构造层面的差异化处理。前排坡屋顶为类“硬山”,四周仅将上部瓦铺作外挑50mm,形成滴水。这一方面从视觉上强调了建筑外部的体块感,与南侧现代化的大体量植物馆相呼应,另一方面也着意使雨水较为频繁地对外墙进行自然冲刷,形成逐渐融于自然环境的“山石”。为此,体量上的窗户也均采用了不透明夹胶隐框玻璃幕墙,且与外墙面齐平安装。后排坡屋顶则是类“悬山”,山墙端的大“悬挑”(事实上结构并未悬挑,而是落在相邻体量的屋顶之上)定义了东南、西北两个室外出入口,而坡面方向的内、外悬挑则分别覆盖了内侧二层的室外挑廊和外侧的一圈檐廊。这些空间既是室外观游系统的一部分,又是室内使用空间的外延。

该项目在方案及施工图设计过程中,以设坡为起点,由此对建筑的场地性、行为性和建构性进行了特征化处理,并试图将之统一在空间之中。当然,设计过程中的问题远不止这些,也不可能仅通过坡顶的方法逐一解决,但坡顶对于不同层面的整体性表达是至关重要的。

33 文创中心东侧木屋架休息平台

5 结语

综上所述,本文的坡法是以空间设计作为目标,作为空间边界的坡顶与其固有记忆和文化属性并不相悖,反而是一种与坡顶原型性的对话,同时介入建筑的场所环境、功能使用和建构技术等多个方面。因此,坡顶灵活多变的可操作性又为实际项目在设计周期紧张的情况下目标明确地快速、多轮推进设计提供了便利。另外,坡法是一种设计方法,而不单是设计手法。后者是面对设计中具体条件和问题的处理手段,前者更像是为“制造问题”的——通过制造坡顶的问题,再在解决过程中呈现空间特征。因此,坡法是不受限于特定的功能和场地条件的。所有这些,使坡法产生了广泛的运用可能。

34 文创中心北侧体量挑廊西望

注释

①“类比建筑学”由瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)教授Miroslav Sik 提出,在Paulhans Peters 所写的“类比建筑学离——诗意建筑的独特建议”一文(原载于《Baumeister》1988 年第2 期,甘昊译)中,认为这一学派至少可以追溯到阿尔多·罗西在ETH 任职期间,并将之总结成两种可能的方式,即对古典的陌生化和对地域主义的陌生化。“类比建筑学”反对无视人类经验的“白板”般的“现代主义包豪斯”,意图找到日常现实中隐藏的美,提出要含蓄表达古典中所蕴含的永恒品质,并去模仿氛围。

② 郭屹民在《建筑的诗学:对话·坂本一成的思考》一书的“对话概述离——架构·材料/形式·现实”一文中指出坂本一成最初提出的“家形”(House Form)概念,是为了用“司空见惯的日常”的家的形态去消解建筑形态所被赋予的二次功能性意义。“家形”之后转变成更加抽象的“家型”(House Type),但并非类型学意义上的抽象符号,而是当下日常性无意识的原型。

③赫伯特·克莱默所提之建筑设计的三对要素中,“空间”是与“功能”成对出现的。在本文的语境下,空间是可以独立于功能存在的,相较于“使用空间”,本文中的“空间”更接近于与“形式”相对的“空间形式”。故将三要素图解进行了修改和重绘。

图片来源

1,3作者绘制

2,3,16,17,22,作者拍摄

24,27-29,31,32作者拍摄

4来源于文献[7]

5,15来源于文献[8]

6来源于文献[9]

7-10来源于文献[5]

11来源于文献[10]

12沈雯绘制图

13来源于文献[11]

14,18来源于文献[12]

19刘振拍摄

20孔德钟绘制

21来源于文献[13]

23邱涧冰拍摄

25,26,33张广源拍摄

34李维纳拍摄