矿物“微胶囊”在重金属污染土壤修复中的应用

2021-10-30徐祖阳夏同法严维兵徐明钻徐小松

徐祖阳,夏同法,严维兵,徐明钻,张 训,徐小松,许 云

(江苏省地质勘查技术院,江苏 南京 210049)

0 引 言

土壤是不可替代的自然资源,是生态环境的重要组成部分(崔德杰等,2004),土壤污染类型多、分布广、来源复杂(江苏省地质调查研究院,2007;仝瑞建等,2010;廖启林等,2018;郭炳跃等,2019;李朋飞等,2019),主要包括无机物和有机物污染:前者以重金属污染为代表,后者主要包括多环芳烃、石油烃、苯类等。重金属是严重危害生态安全的污染物之一,其持久性、不可降解性极易对生态环境造成危害(陈明等,2018)。重金属和有机污染物在农田-农作物系统中积累、迁移,不仅影响农产品质量安全与动植物生长发育,而且会通过食物链对人类的健康产生危害(董文洪等,2016;范健等,2016)。

目前,土壤的重金属修复方法较多,但大多数处于试验阶段,各种方法和修复材料在修复效果或修复成本上均有不同程度的弊端(范迪富等,2007;廖启林等,2015;魏长帅等,2015;辜娇峰等,2016;侯鹏飞等,2019)。利用矿物“微胶囊”技术,在苏北灌河沿线As、Cd超标地块进行联合修复试点,展示长效稳定的多种重金属污染修复方法技术,形成可推广的耕地土壤污染治理模式。

1 研究区概况

研究区位于江苏响水和灌南境内,灌河由西南—东北方向流经该区域(图1)。

图1 工作区平面位置图Fig.1 Location plan of the study area

1.1 污染现状类型与土壤类型

1.1.1 污染现状类型 研究区土壤的污染源除化工企业外,农业面源污染也比较严重。田爱军等(2012)的研究表明,灌河流域周边农田化肥平均使用量达525 kg/hm2,远高于全国的平均水平218.55 kg/hm2,加大了区内土壤污染负荷。综合分析以往调查研究成果,区内耕地土壤潜在污染物主要有Pb、Cd、As、Ni等重金属和石油烃类、多环芳烃、有机氯等有机污染物,且Cd、As元素的自然背景值较高(国家环境保护局等,1990),污染来源有企业排污、污灌水、化肥农药等,污染途径主要以大气、水和生产资料为媒介,属于综合污染型。

1.1.2 土壤类型 淡色潮湿雏形土是灌河研究区的主要土壤类型(龚子同等,2014),草甸植物为区内主要自然植被,但区内大部分土地已被开垦。有的农用土地是直接在河流沉积物上长期耕作发育而成,土壤生物物质累积较少,有机质含量较低,土壤色泽浅。成土母质主要为近代河流冲积物,各水系沉积物的成因不同,并受水力分选作用明显,造成各地沉积物质类型不一,各水流的交互沉积造成不同质地土层交错排列(龚子同等,2014)。

1.2 土壤污染调查

2018年10—12月,根据面积性测量的测试分析结果,对一般区和重点区Cd、As、Cd+As污染异常地块进行了实地调查,系统采集了表层土壤、地表水和河底泥样品,以及4处从地表到潜水面的土壤垂直剖面土壤样品,最终确定了A、B、C3处污染地块,为土壤污染修复工作奠定基础。主要介绍B地块即As污染地块修复概况。

土壤As污染具有隐蔽性、长期性和不可逆性等特征,Allaway(1968)估算,As进入土壤后被植物吸收大概需要100年才能完成,因此土壤As污染治理周期长、难度大。As已经被世界卫生组织和美国环保局确定为一种“已知人类致癌物质”,人体长期暴露在含As环境中可导致皮肤、肾、肝、膀胱等癌变,As的毒性可以通过与酶蛋白质中的巯基(—SH)、胱氨酸和半胱氨酸含硫的氨基(—NH)等结合,使组织细胞呼吸受阻、线粒体肿胀,导致代谢停止、细胞死亡(董金堂,1989)。

重点区土壤中的As含量在10.5~32.3 mg/kg之间,平均值为20.5 mg/kg,中位数为20.6 mg/kg。其中,灌河重点区表层土壤中As超标率为61.02%,对耕地的生态安全已造成一定的威胁。

2 土壤修复试验

2.1 矿物“微胶囊”

近年来,部分专家(陈明等,2005,2018;辜娇峰等,2016)研究如何利用矿物材料治理土壤重金属污染,发展环境友好型土壤修复技术,由此研发了矿物“微胶囊”技术,即利用改性的稳定矿物包裹重金属,使其长期无害地存在于土壤中。其工作原理是:将一种土壤中的天然黏土矿物(主要为沸石)改性,赋予其更大的比表面积和吸附能力;将改性后的矿物与重金属污染土壤混合后,呈非平衡状态的矿物材料将通过自组织和自安装机制自动包裹土壤中的重金属并形成稳定的“微胶囊”。由于使用的原料是稳定矿物,生成物也稳定,与将重金属转化为难溶沉淀物的化学钝化技术相比,矿物“微胶囊”可以在地表条件下长期不分解、不溶解,对降低重金属的有效态也具有长期稳定性。

2.2 主要工作

区内表层土壤地球化学测量结果显示,灌河沿线农田污染主要有Cd、As形式。通过进一步查证污染地块,选择响水田楼B地块污染农田进行试验。B区块位于合浦村西侧,呈NE-SW向展布,面积为52 159 m2,土壤呈碱性,污染元素为As,含量为23.0~26.9 mg/kg,属轻中度污染。根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)(中华人民共和国生态环境部,2018)的要求,在碱性条件下,As的风险筛选值为20 mg/kg,风险管制值为120 mg/kg。

2018年11—12月,经过测土配方、小试及中试,利用矿物“微胶囊”技术,选用 JT2018-LYG02和SAG材料完成了B地块的污染修复工作,共施工土壤面积52 159 m2,消耗土壤修复材料(矿物“微胶囊”)75.31 t。

2.3 技术路线

经调查,区内仅有轻中度污染农田,因此采用矿物“微胶囊”为核心修复原料,依据测土配方配制与区内不同污染元素和物理性状的土壤相适应的修复剂,并通过小试和小区域实验来验证修复剂的有效性和最佳使用量。

2.4 实验流程

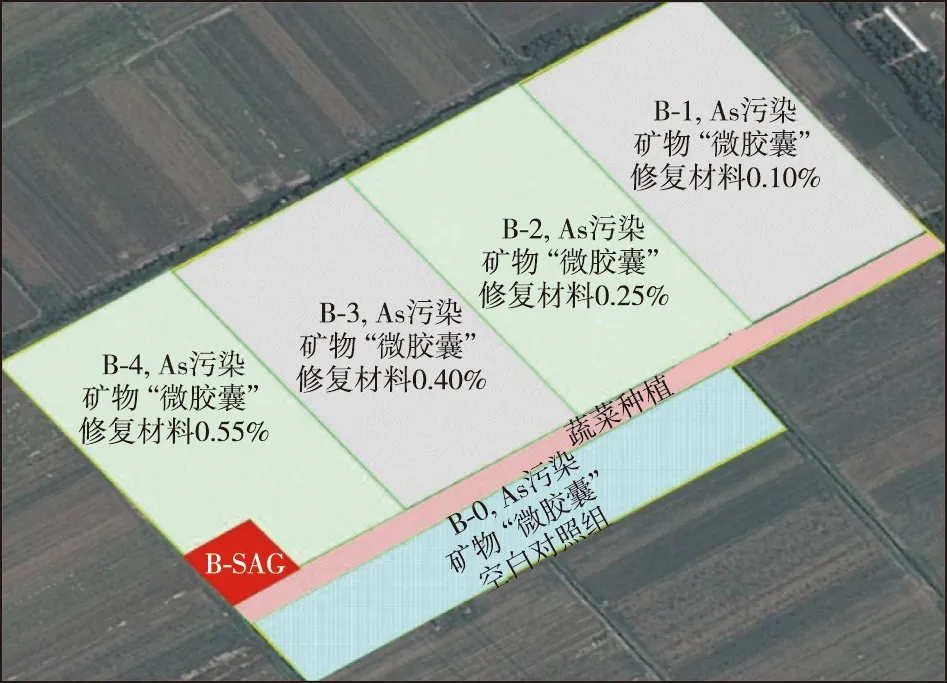

2.4.1 研究区分区 根据前期土壤地球化学测量结果并结合后续污染区块的调查,对B区块进行详细分区(图2)。

图2 B地块分区图Fig.2 Zoning plan of the test area B

2.4.2 现场施工 ① 地面放线。使用石灰结合结绳进行耕地分区(图2)。② 修复材料施工。按图2所示的土壤修复材料种类和添加量,用带给料斗的旋耕机加入土壤并搅拌均匀。③ 不同分区隔离和标志。利用田埂对上述各子区(土壤修复材料添加量不同)进行隔离。

2.4.3 后期监控和田间管理 ① 土壤变化监控。对施工后的土壤进行采样,密度为每50 m×50 m采集1个样品,测试分析As的有效态含量。② 田间管理。在矿物“微胶囊”修复过程中,对农田实行统一管理,即施肥、灌溉及农药统一化,避免其他因素的影响。

3 结果与讨论

3.1 B区As污染土壤修复

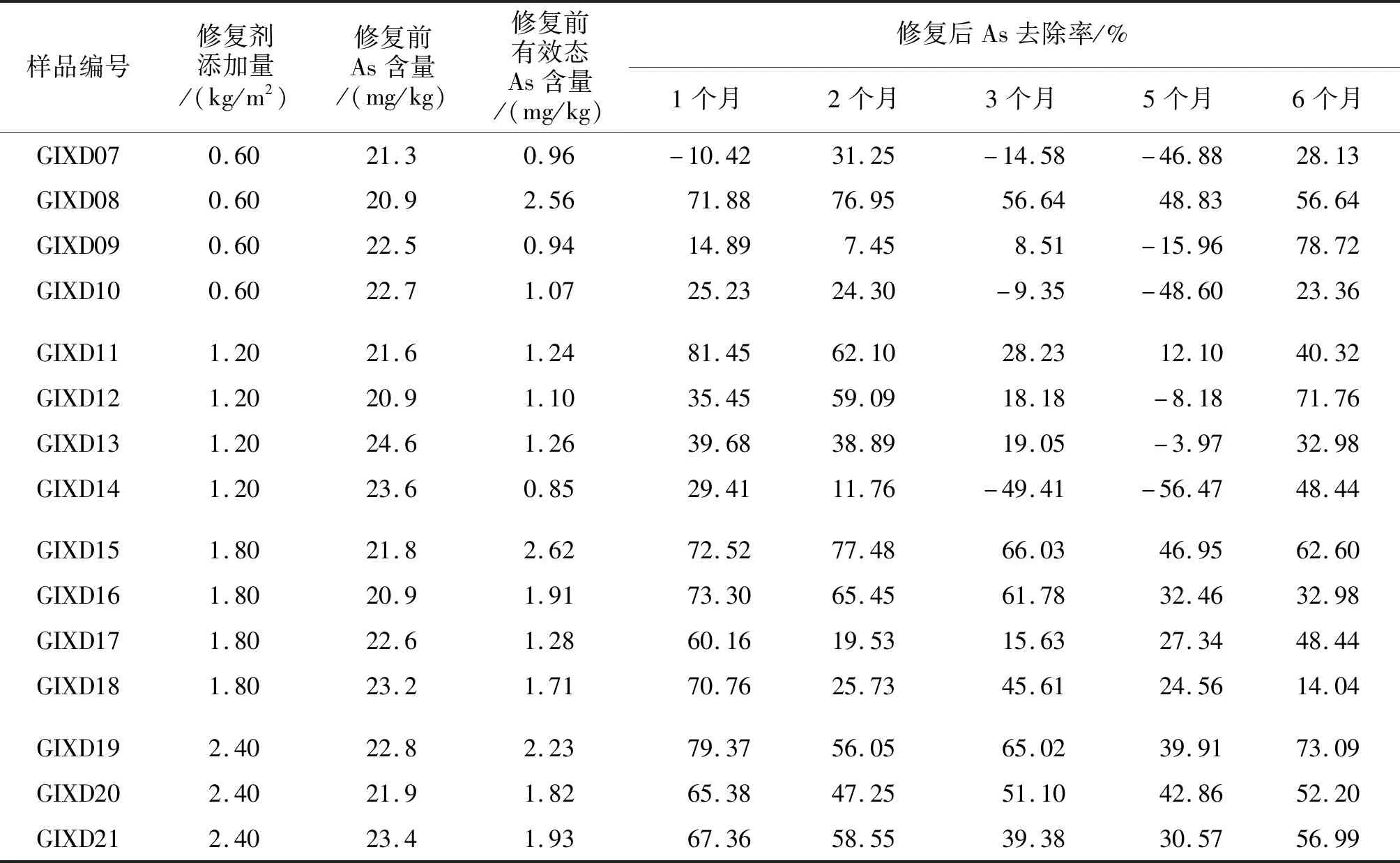

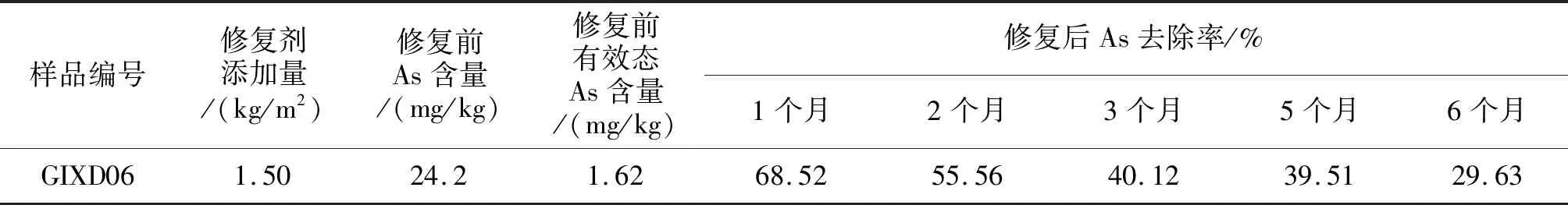

由表1、表2可见,尽管不同采样点位As的去除率有所差异,但通过2种修复材料的多个添加比例实验和田间应用示范,获得了可满足修复要求的As钝化(稳定化)修复材料,即满足土壤中As有效态降低30%的要求,其中SAG材料可获得较稳定的修复效果。通过示范工程,确定了合理的修复材料添加比例:JT2018-LYG02的添加量>2.40 kg/m2,SAG的添加量>1.50 kg/m2。

表1 修复材料JT2018-LYG02不同添加量时有效态As的去除率Table 1 Removal rates of As available form with different added volumes of repairing material JT2018-LYG02

表2 修复材料SAG对As污染土壤钝化后的有效态As去除率Table 2 Repairing material SAG's impact on the removal rates of As available form in stabilized As-contaminated soil

3.2 土壤修复材料的最佳用量

设计多项与As污染土壤修复有关的方案,采集相关土壤样品进行分析测试。

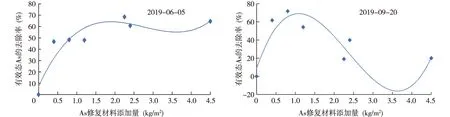

修复材料的用量及土壤中有效态As的分析结果(图3)表明,As污染土壤的修复材料JT2018-LYG02的添加量并非越多越好,最优值在1.20~1.50 kg/m2之间,低于或者超过此范围均将造成修复效果下降,为确定As污染土壤修复材料的最佳添加量提供了依据。

图3 修复材料JT2018-LYG02添加量-有效态As去除率的关系Fig.3 Relationship of JT2018-LYG02 addition volumes with removal rates of As available form

3.3 小麦收成

2019年6月小麦收割后的统计结果显示,B地块亩产约400 kg,由于修复过程时间长,造成小麦种植晚于正常时间2周,可能造成亩产量略有下降(周边小麦亩产约475 kg),B地块小麦亩产尚属正常水平,后期需做进一步实验。

3.4 讨论

(1)修复材料JT2018-LYG02的最佳添加量为1.20 kg/m2,在此条件下,满足有效态As的去除率均>30%的设计要求。

(2)JT2018-LYG02和SAG材料对As有明显的修复效果,使有效态As的含量降至风险筛选值20 mg/kg以下,从而实现了土地资源的安全利用。

(3)数据显示,随着时间的推移,有效态As的去除率存在较大波动,需进一步监测其发展状况。

(4)除了在B地块进行As污染地块修复应用外,还在当地Cd污染地块进行了试验,修复材料JT2018-LYG01亦取得了有效态去除率>30%的修复效果,因该地区耕地As污染状况更为普遍,因此以As元素污染的修复示范作为讨论的重点。

4 结 论

(1)矿物“微胶囊”技术应用于灌河沿线区域的耕地土壤修复,可有效降低重金属As的有效态含量,取得As污染土壤钝化修复的效果。

(2)修复材料用量不同,修复效果也有差异。在一定条件下,随着修复材料用量的增加,修复效果也逐渐增强,修复材料JT2018-LYG02的最佳添加量为1.20 kg/m2。在修复过程中,可根据土壤污染状况和修复需求选取合适的修复材料添加量。